\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

月額料金&送信料ずっと0円

新型コロナウイルス(COVID-19)による感染症の拡大防止をきっかけに、在宅勤務(テレワーク、リモートワーク)を導入する企業が増加しました。紙の契約書をテレワークで取り扱うのは困難であるため、紙を必要としない電子契約に対する注目度も高まっています。

世間で活用が始まっているとはいえ、電子契約の仕組みについて理解できていなければ、なかなか導入には踏み出せません。自社にとって本当に有効なサービスなのかどうかは、仕組みの把握をしなければ判断ができないでしょう。

本記事では、電子契約の仕組みや特徴について書面契約と比較してご説明します。

なお、電子契約における署名は2種類存在します。本記事を読み、2種類ある電子署名についてどちらが導入に適しているのか検討する際の参考にしていただくほか、電子契約について各サービスの検討比較ポイント・選ぶ基準などをご紹介した無料ダウンロード資料「比較検討ガイド」 などもございますので、ぜひお読みください。

また、こちらのページ では電子契約サービス29社を比較してみました。電子契約サービス選定時に活用できる比較表を“無料”でダウンロードできますので、ぜひ併せてご覧ください。

本記事掲載の内容は2024年6月時点の情報を基に作成したものです。最新情報は各社公式サイトにてご確認ください。

監修:梅澤康二(弁護士)

東京大学法学部卒業。アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、自らプラム法律事務所を設立・運営している。2008年より弁護士として活躍し、一般民事・労働事件、交通事件・債権回収、相続問題、刑事事件など幅広く対応している。

監修:梅澤康二(弁護士)

東京大学法学部卒業。アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、自らプラム法律事務所を設立・運営している。2008年より弁護士として活躍し、一般民事・労働事件、交通事件・債権回収、相続問題、刑事事件など幅広く対応している。

電子契約とは、紙を一切使用せず、インターネット上で締結する契約行為を指します。紙の契約での署名や押印を、電子署名などの電磁的な仕組みに置き換えることで法的有効性を担保しています。

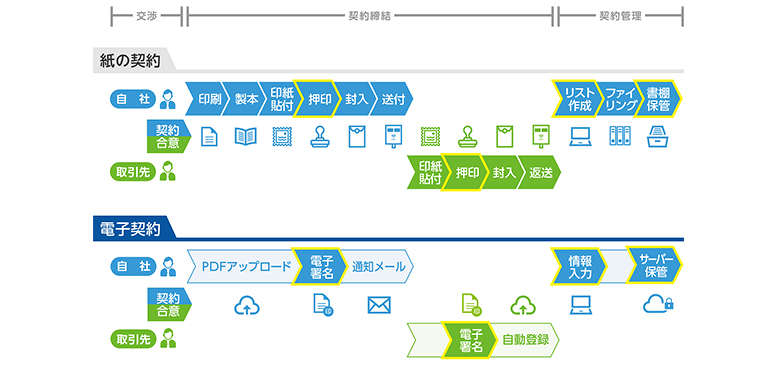

電子契約は、契約書の送信者と受信者双方のやり取りを、電子契約サービスを介して行うのが特徴です。以下のような流れで契約の締結が実施されます。

どの電子契約サービスを利用しても、受信者は複雑な対応をする必要がなく、スムーズな締結が実現できます。

電子契約とは、単純に契約書をPDFデータにしたものではありません。電磁的方法により本人確認及び意思確認に基づく電子署名がなされた契約データそのものが正式な契約証票として利用できるのです。

電子署名の仕組みについては、次の章で詳しく解説します。

電子署名とは、電子契約を紙の契約書にハンコを押したものと同等の法的効力を持たせる仕組みです。電子契約には欠かせない仕組みであり、電子証明書とタイムスタンプで構成されています。

それぞれの特徴について解説していきます。

電子証明書は、情報の送信者の本人性を担保するための仕組みです。契約の当事者ではない第三者から契約書を発行したのが本人であると証明してもらうことで、紙と同等の効力を持たせます。

具体的には、認証局と呼ばれる第三者機関が電子証明書を発行しています。認証局とのやり取りは、電子契約サービスが締結前に行うため、難しい手続きをする必要がありません。

発行時は、公開鍵暗号方式と呼ばれる方式でセキュリティ性を保っているのが特徴です。受信者と送信者しか開封できない暗号を付与することで、電子証明書の安全性を証明しています。

電子データに本人である証拠を持たせ、電子署名をビジネスの場で使用できるレベルにしているのが、電子証明書といえるでしょう。

タイムスタンプは、刻印された時刻に、たしかに電子データが存在していたと証拠付けるための仕組みです。タイムスタンプがなければ、電子データが契約以降に改ざんされていない証明ができず、安心して締結が行えません。

タイムスタンプは、電子契約サービスを介しての契約を行う際にシステム上で付与されます。

書面契約と電子契約は、同等の法的効力をもちますが、契約形式や保管方法などに大きな違いがありますので、比較表を用いて解説していきます。

契約書は、自分と相手の合意内容を明確にする書面です。ほとんどの契約は口頭のみでも成立するため、理論的には契約関係を主張するのに契約書が必須というわけではありません。しかし、口頭のみでは合意内容を明示する証拠が不足するため、後に争いが生じないよう契約書を作成する必要があるのです。

従来は、紙で契約書を作成して合意相手と取り交わすことがほとんどでした。紙に署名したり、記名横に印鑑を押すことで、お互いが自分の意思に基づいて契約内容に合意したことを証拠として残していたのです。

これに対して電子契約は従来の書面契約に代わり、電子データに電子署名または電子サインを行うことで締結する契約をいいます。詳細について、「電子契約とは?」ページ でもご紹介していますが、書面契約と電子契約の違いを表にまとめると、以下の通りとなります。

| 紙の契約書 | 電子契約 | ||

|---|---|---|---|

| 形式 | 紙の書面 | 電子データ(PDF) | |

| 証拠力 | 押印 | 印鑑と印影 | 電子署名または電子サイン |

| 本人性の担保 | 印鑑証明書 | 電子証明書 | |

| 完全性の担保 (改ざん防止) | 契印・割印 | タイムスタンプ | |

| 事務処理 | 送付 | 郵送 or 持参 | インターネット通信 |

| 保管 | 書棚 | サーバー | |

| 収入印紙 | 必要 | 不要 | |

契約書が伝統的な契約の証拠であるのに対し、電子契約は近代的な契約の証拠といえます。現在も企業間での契約は書面による文化が根強く残っていますが、BtoCの取引ではほとんどが電子契約となっているように思われます(オンライン通販などは爆発的に普及しておりもはや日常生活では必須といえます。)。

電子契約には紛失や改ざんのリスクがほとんどありませんし、契約処理にかかる時間や手間も格段に少ないことから、今後、企業間でも普及が進んでいくのではないかと思います。

電子契約サービス比較検討時に、比較すべき機能や料金、サポート体制などを比較表で分かりやすくまとめました。

「電子契約を導入したいがどのサービスが良いのか分からない」 「自社にとって必要な比較ポイント・要件をすぐ知りたい」

といった方におすすめです。

月額料金&送信料ずっと0円

電子契約のメリットには、「契約業務の効率化」「コスト削減」「コンプライアンス強化」の3つが挙げられます。

まず、契約業務の効率化が大きなメリットです。書面契約ですと、原本を印刷して製本し、押印を行って送付するまでのプロセスが必要です。その後、相手も押印して返送することになるので、契約締結まで数週間かかることも少なくありません。

一方、電子契約であれば、印刷・製本・郵送といったプロセスを省略できるため、契約業務が大幅に効率化されます。クラウド上でデータやステータスを管理できますので、作業の遅延や漏れも起きにくくなります。

ゲーム・アニメ事業を中心にインターネットサービスを牽引しているグリー株式会社様では、2時間かかっていた押印作業が、GMOサインによる自動化を採用した結果、5分で完了させることに成功しました。

【事例】2時間かかっていた業務を5分に短縮!GMOサインのAPIで文書の押印を自動化に成功

また、工場や大学など大型施設の建設を請け負う東邦電気産業株式会社様では、協力会社との契約締結に3~4日かかっていたところを、電子契約サービス導入により即日契約の実現に成功しました。コストダウン効果は、年間で50万円が見込まれています。

【事例】紙の契約署名で課題だった業務効率を改善-導入後も営業担当者のフォローがあり安心-

\ 導入企業数350万社突破 /

※導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。自社調べ(2023年11月)

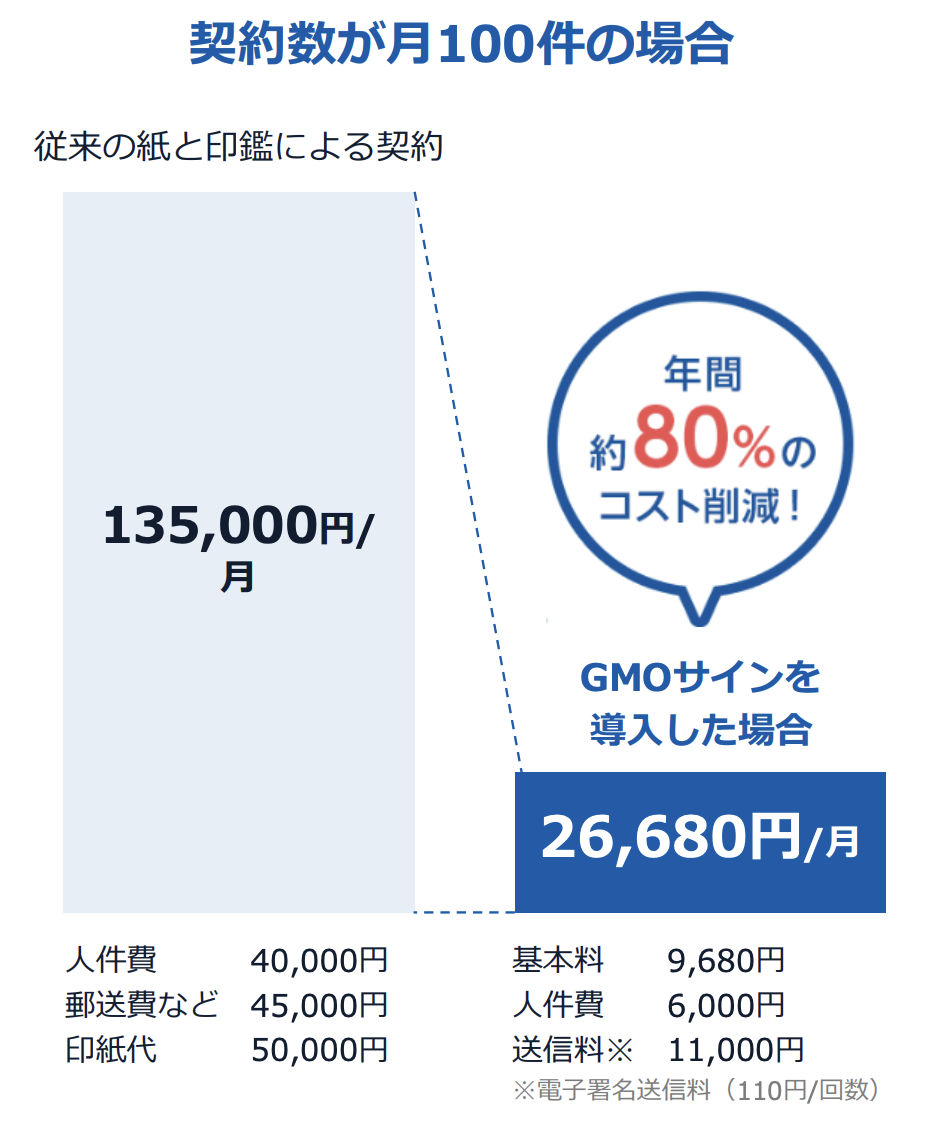

契約業務の効率化にともない、契約に関連したコスト削減にもつながります。契約書の送料や保管コストを削減できるのはもちろん、電子契約は書面契約に必要であった印紙税の対象に含まれません。

業務プロセスのデジタル化というとIT投資の負担が気になりますが、結果的に得られるコスト削減効果に加え、効率化によって得られた時間も隠されたメリットと言えるでしょう。

\\ こちらの記事もおすすめ //

最後に、コンプライアンス強化も企業にとっては重要なメリットです。電子契約では契約締結までのステータスを管理できるため、締結漏れや保管漏れ、解約・更新漏れといったトラブルを予防できます。

また電子契約書の閲覧権限の制限やバックアップなど、リスクマネジメントにもつながります。

月額料金&送信料ずっと0円

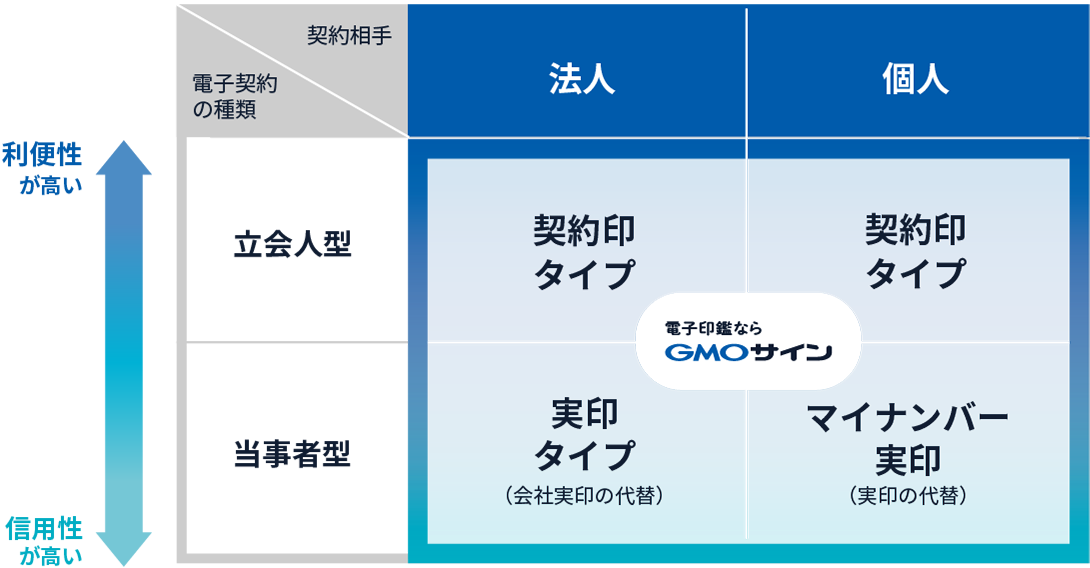

電子契約に関して、証拠力や信用性によって2種類に分類されることについて以下でまとめました。それぞれメリットがありますので、確認しておくといいでしょう。

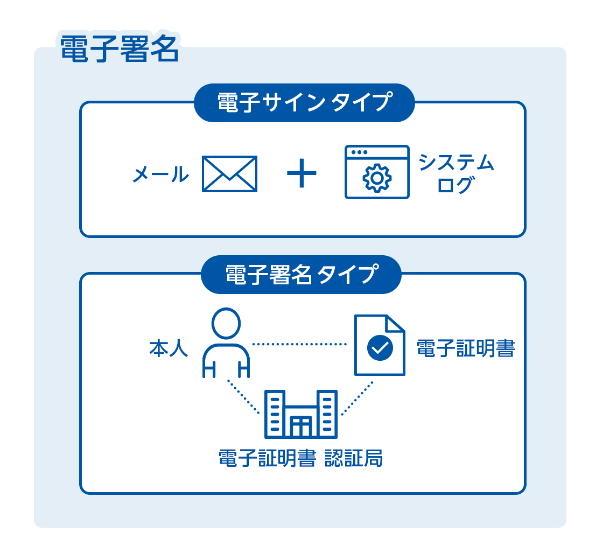

電子契約においては、改ざんされていないことを示すタイムスタンプに加えて、本人が作成したことを証拠として示す必要があります。この「本人性」を担保する方法の違いにより、電子契約は2つの種類に分類されます。それが「電子サインタイプ」(立会人型)と「電子署名タイプ」(当事者型)です。

それぞれの違いについて、「電子サインと電子署名の違いとは?」 でも解説していますので、あわせてお読みください。

契約印タイプの電子署名とは、メール認証を始めとした認証とシステムログを利用して本人であることを担保する仕組みです。

契約印タイプの電子署名は電子契約サービスに登録し、メールアドレスさえ持っていれば利用することができますので、署名する側(契約相手)の負担が少なく比較的導入しやすいタイプと言えます。

一方の実印タイプの電子署名は、署名者本人の電子証明書を利用して本人であることを担保する仕組みです。第三者機関の電子認証局が厳格な審査を行い、電子証明書を発行してくれます。この電子証明書を活用することで、電子署名法に準拠した法的効力の高い本人認証が可能となります。

当事者型の電子署名について、電子印鑑GMOサインでは実印タイプで対応しています。詳細の仕組みや導入メリットなど、以下の関連ページでご確認いただけます。

【参考】実印タイプの電子署名について

電子印鑑GMOサインでは、導入しやすい電子サインタイプを利用できる契約印プランと、電子署名・電子サインの双方を利用できる実印&契約印プランを提供しています。電子契約の用途に応じて、適したタイプを選ぶことができます。

電子サイン(立会人型署名)と電子署名(当事者型署名)それぞれの電子契約について使い分ける目的や、法律的な見解など詳しく知りたい方は、「【宮内弁護士が解説】電子契約の有効性や法的効力、裁判における証拠能力、2つの署名タイプなどについて」 をご参考ください。

また、実印&契約印プランの電子署名(ハイブリッド署名)のご利用イメージやユースケースなどもご紹介していますので、あわせてお読みください。

\ 相手にあわせた新しい契約締結のカタチ /

月額料金&送信料ずっと0円

実際に電子契約の導入を進めるにあたり、確認しておくべき法律もございます。以下でご紹介しているほか、「電子契約に関する法律を総まとめ」 で解説しております。

電子契約が利用できる契約書を、「電子契約サービスが使える文書・契約類型まとめ」 でもご紹介していますので、あわせてお読みください。

電子契約においても、契約について争いが生じた場合には裁判上の証拠となることが必要となります。

民事訴訟において、文書に証拠力が認められるためには、署名者が本人の意思で作成した文書であること(文書の真正性)を立証する必要があります(民事訴訟法第228条第1項 )。

電子署名タイプの場合、電子証明書を発行する電子認証局は、厳格な運用規程にもとづいて本人確認(印鑑証明書などの提出)を行うことが求められているため、電子署名がなされている文書には、本人が署名したとの高度の信頼が与えられます。

そのため、電子署名法は、本人の電子署名がある電子データについて、本人の意思により作成されたこと(文書の真正性)が法律上推定されるものとしています(電子署名法第3条 )。

売上や経費に関する契約書や発注書、領収書等は国税関係書類であり、法人税法や所得税法などの税法により、原則として紙で保存することが義務付けられてきました。しかし、電子的に作成された文書を紙に印刷して保存しなければならないとするのはナンセンスです。

そこで、紙保存が原則とされている国税関係書類について、一定の要件のもと電子保存を例外的に認めているのが電子帳簿保存法 です。

電子契約を導入する際には、電子帳簿保存法に対応したシステムかを確認することも重要になります。

契約方式自由の原則の下、基本的には電子契約による契約締結も認められていますが、弱者保護や紛争防止の観点から書面作成が契約の成立要件になっている場合や書面交付を義務付けられている場合があります。

事業用定期借地権設定契約(借地借家法第22条)

割賦販売法に定める指定商品についての月賦販売契約(割賦販売法第4条)

労働条件通知書(労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条4項)

派遣労働者への就業条件を明示する書面(人材派遣法34条、派遣法施行規則26条1項2号)

下請会社やフリーランスに対する受発注書面(下請法3条2項、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律3条)

不動産業界の契約に関しては、2022年の宅建業法改正で、不動産取引の電子契約が解禁されました。

【宅建業法の改正により電子化が可能となった書類】

関連する法律:宅地建物取引業法(第34条の2第11・12項)

関連する法律:宅地建物取引業法(第35条第8項)

関連する法律:宅地建物取引業法(第37条第4・5項)

関連する法律:借地借家法(第22条第2項)

電子契約については、基本的に書面での契約と同等な取り扱いをするのが法律ですが、一部の取引の実行や処理をするうえで書面交付が義務付けられている場合もあることに注意しましょう。

また、電子契約については一般消費者の誤解や操作ミスで契約処理がされてしまう可能性を考慮し、消費者契約にあたる電子商取引については電子契約法により消費者保護のための手当がされていることもありますので、留意しましょう。

電子契約サービスを利用すれば、紙から電子への移行がスムーズにできます。電子データに紙と同等の効力を持たせ、ビジネスとして成立させるためにも、電子契約サービスの導入は必須といえるでしょう。

この章では、おすすめの電子契約サービス5選を紹介していきます。

本記事で紹介するサービスは、GMOサインブログ編集部が選定したものであり、監修者の推奨や意見を反映したものではありません。

| 特長 | ・導入企業数No.1の実績 ・1件あたり100円の送信料(他社と比較して、ほぼ半額) ・あらゆるシーンの文書に対応できる機能を搭載 |

|---|---|

| 導入企業数 | 350万社以上 |

| 初期費用 | 0円 |

| 無料プランの有無 | 〇 |

| 月額基本料(税抜き) | 8,800円 |

| 送信料(税抜き) | 100円 |

| 各種機能 | 複数文書⼀括送信(封筒機能)、文書テンプレート、ワークフローなど |

| システム連携 | kintone、Salesforce、LegalForceなど |

| 多言語対応 | 日本語、英語、中国語など8カ国語 |

| サポート | 電話、メール、導入 |

| 導入がおすすめの企業 | ・個人事業主:◎ ・中小企業:◎ ・大企業:◎ |

| 公式サイト | https://www.gmosign.com/ |

電子印鑑GMOサインは、インターネットインフラでは日本最大級の規模を持つGMOインターネットグループが提供している電子契約サービスです。電子契約に関わるさまざまな業務に対応していることから、大手企業や自治体でも広く採用されています。

秘匿性の高い電子証明書での契約と、手軽に利用できる電子サインでの契約両方を活用でき、柔軟性の高いサービスの提供が可能です。企業それぞれの悩みを拾い上げて、問題解決ができる提案をし、導入までサポートする体制も整っています。

お試しフリープランが用意されているため、気軽に電子契約サービスの体験が可能です。紙から電子契約への移行を徐々に行うサポートも活用でき、業務効率化へ踏み出すための仕組みが整っています。

| 特長 | ・市場認知度No.1の実績 ・各種認証制度をクリアした万全のセキュリティ ・ITに不慣れな方でも直感的に操作できるUIデザイン |

|---|---|

| 初期費用 | 0円 |

| 無料プランの有無 | 〇 |

| 月額基本料(税抜き) ※コーポレートプラン | 28,000円 |

| 送信料(税抜き) | 200円 |

| 各種機能 | テンプレート設定、インポートデータ保管、帳票作成など |

| システム連携 | kintone、Salesforce、サイボウズなど |

| 多言語対応 | 日本語、英語、中国語 |

| サポート | 電話、メール、導入 |

| 導入がおすすめの企業 | ・個人事業主:〇 ・中小企業:〇 ・大企業:〇 |

| 公式サイト | https://www.cloudsign.jp/ |

クラウドサインは、サービス全体に弁護士の監修が入っているのが特徴です。金融機関や自治体でも活用されているため、電子契約のセキュリティ性に不安がある方におすすめできます。

外部サービスと連携できる特徴も備えており、他社と比べても提携数は圧倒的です。現在企業で使用しているプラットフォームとクラウドサインをかけ合わせ、独自の業務効率化を実現できるでしょう。

2024年11月現在、ジンジャーサインの公式サイトは非公開となっています(詳細調査中)。

| 特長 | ・取引先の登録が不要 ・詳細なワークフロー設定で現在の契約文化を残せる ・直感的に使える画面構成で初心者でも安心 |

|---|---|

| 初期費用 | 0円 |

| 無料プランの有無 | 〇 |

| 月額基本料 | 要問い合わせ |

| 送信料 | 要問い合わせ |

| 各種機能 | 契約ステータス管理、ワークフロー設定、検索・権限設定など |

| システム連携 | ジンジャー勤怠・給与・経費情報 |

| 多言語対応 | 日本語、英語 |

| サポート | 電話、メール、導入 |

| 導入がおすすめな企業 | ・個人事業主:〇 ・中小企業:〇 ・大企業:〇 |

| 公式サイト | https://hcm-jinjer.com/sign/ |

ジンジャーサインは、勤怠・給与・経費情報などのさまざまな事務サービスを提供しているjinjer株式会社が運営しています。ジンジャーサインと各種サービスの連携ができるため、すでにjinjer株式会社のサポートを受けているのであれば、さらなる業務効率化が見込めます。

導入サポートも充実しており、無料トライアルも実施しているため、個人や法人問わず気軽に始められるのも特徴といえるでしょう。

| 特長 | ・初めての方でも使いやすい操作性 ・freeeサインをはじめとしたさまざまなサービスを展開 |

|---|---|

| 初期費用 | 0円 |

| 無料プランの有無 | 〇 |

| 月額基本料 (Standardプラン) | 35,760円 |

| 送信料 | 200円 |

| 各種機能 | テンプレート登録・管理、SMS送信、API利用など |

| システム連携 | freee、kintoneなど |

| 多言語対応 | 日本語、英語、ベトナム語 |

| サポート | 電話、メール、導入 |

| 導入がおすすめの企業 | ・個人事業主:〇 ・中小企業:〇 ・大企業:〇 |

| 公式サイト | https://www.freee.co.jp/sign/ |

freeeサインは、freee会計やfreee会社設立など、バックオフィスの効率化事業で有名なfreee株式会社が提供している電子契約サービスです。

電子契約を初めて導入する企業へ向けて、シンプルで使いやすいプラットフォームを提供しています。電子契約に慣れていない契約相手でも問題なく締結が可能です。

| 特長 | ・規模、業種を問わずすべての企業が利用できる ・電子帳簿保存法に対応 ・過去に紙でやり取りしていた文書もクラウド保存可能 |

|---|---|

| 初期費用 | 0円 |

| 無料プランの有無 | 〇 |

| 月額基本料 (コーポレートプラン) | 30,000円 |

| 送信料 | 通常署名 50円 長期署名 150円 |

| 各種機能 | 一括発行・保存機能、期限切れアラート機能、カスタマーサポートなど |

| システム連携 | 弥生販売、マネーフォワード クラウド会計など |

| 多言語対応 | 日本語、英語 |

| サポート | メール、チャット、導入 |

| 導入がおすすめの企業 | ・個人事業主:〇 ・中小企業:〇 ・大企業:〇 |

| 公式サイト | https://www.infomart.co.jp/contract/index.asp |

BtoBプラットフォーム契約書は、紙から電子への移行をスムーズにしたい企業へおすすめできる会社です。現在紙でやり取りをしている文書を、クラウド保管し社内共有が可能な仕組みを整えています。

電子帳簿保存法にも対応しており、取引先にも適用できるため、安心してサービスを開始できます。契約書の期限切れ状況を知らせるアラート機能もあり、担当者の管理負担を減らすことが可能です。

電子契約であっても、書面契約と同様の法的効力があることや、業務効率やコスト削減など様々なメリットがあります。ただし、これから電子契約を導入検討したい企業さまにとって「どの電子契約サービスが自社にとって一番良いのか?」という選定基準で迷うことも多いでしょう。

そこで、電子契約サービスを選ぶ上で基準にしておくと良いポイントについてまとめましたので、あわせてご参考くださいませ。

【電子契約サービス・ベンダーの選定基準】

・使い勝手や機能面

・ガバナンス重視(法的な本人性担保)

・導入コストや価格

それぞれの電子契約サービスについて、比較サイトや公式ホームページなどの情報から見比べる手段が一般的ではありますが、比較検討が難しくなかなか選定が進まないケースもよくあります。

など、導入検討している企業さまからの声やご要望などを基に、お役立ちいただける「電子契約サービスの検討比較ガイド」をご用意いたしました。

電子契約サービスを選ぶ基準や自社に合った選択をする上でご参考いただけますと幸いです。

月額料金&送信料ずっと0円

本記事掲載の内容は2024年11月時点の情報を基に作成したものです。最新情報は各社公式サイトにてご確認ください。

監修:梅澤康二(弁護士)

東京大学法学部卒業。アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、自らプラム法律事務所を設立・運営している。2008年より弁護士として活躍し、一般民事・労働事件、交通事件・債権回収、相続問題、刑事事件など幅広く対応している。

監修:梅澤康二(弁護士)

東京大学法学部卒業。アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、自らプラム法律事務所を設立・運営している。2008年より弁護士として活躍し、一般民事・労働事件、交通事件・債権回収、相続問題、刑事事件など幅広く対応している。

電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。

※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。

電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。