電子契約とは、電子文書に電子署名をして取り交わされる契約のことをいいます。

従来の紙での契約と比較すると、圧倒的な業務効率化とコスト削減を実現することができます。

GMOサインは、電子文書の編集や改ざん等へのリスク対策が万全で、より信用性の高い電子署名も可能なサービスです。

このページでは、電子契約のメリットや法的効果、電子署名のタイプについて解説いたします。

電子契約の基本情報

従来、合意内容を証拠として残すため、紙に印鑑で押印して取り交わされていた契約書。

GMOサインなどの電子契約によって、紙媒体での契約書に代わり電子データに電子署名をすることで、書面による契約と同様の証拠力を認められます。

電子契約の証拠力

契約書は合意内容の証拠として残すものであるため、電子契約も証拠力が認められなければ意味がありません。

文書が証拠として認められるためには、本人の意思でその文書を作成したこと(文書の成立の真正)を証明する必要がありますが、本人の署名又は押印があるものについては、本人の意思によるものと推定されます(民事訴訟法第228条第1項、第4項)。電子契約の場合も同様の規定があり、電子署名がされた電子文書については、押印した契約書と同様の効力が認められます(電子署名法第3条)。

電子契約に関する法律

民事訴訟法第228条

1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

電子署名法第3条

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの・・・は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名・・・が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

紙の契約書との違い

| 紙の契約書 | 電子契約 | ||

|---|---|---|---|

| 形式 | 紙の書面 | 電子データ(PDF) | |

| 証拠力 | 押印 | 印鑑と印影 | 電子署名 |

| 本人性の担保 | 印鑑証明書 | 電子証明書 | |

| 完全性の担保(改ざん防止) | 契印・割印 | タイムスタンプ | |

| 事務処理 | 送付 | 郵送 or 持参 | インターネット通信 |

| 保管 | 書棚 | サーバー | |

| 印紙 | 必要 | 不要 | |

電子契約のメリット

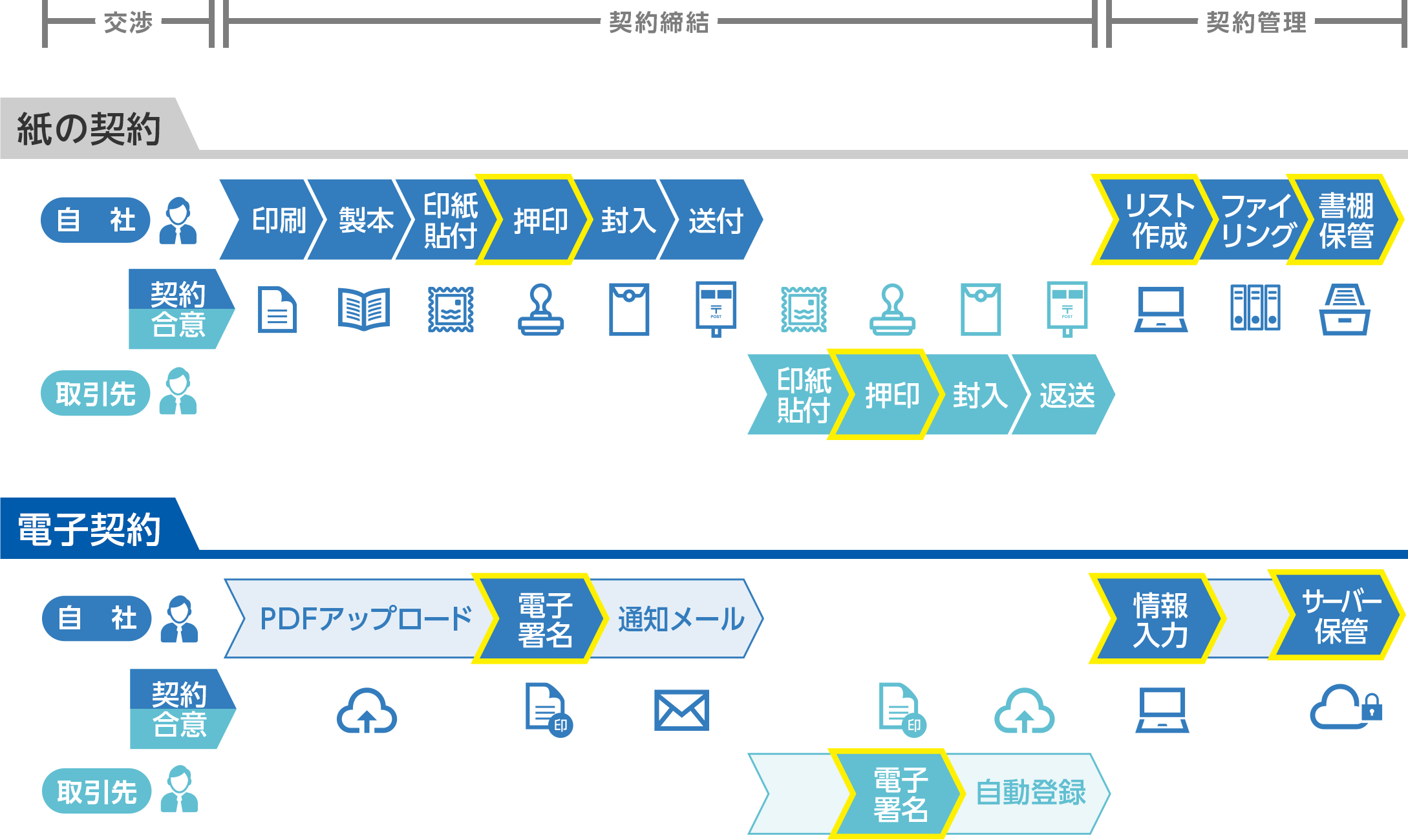

電子契約は、契約書の製本や郵送などの作業を省けるため、契約スピードが劇的に向上します。

また、印紙税や契約書の郵送費、保管費用などが不要となるため、契約締結や管理に関するコストを大幅に削減することができます。

さらに、契約手続きが可視化されることによる契約の締結漏れや解約、更新漏れといった事態の防止などコンプライアンス強化にもつながります。

契約業務の効率化

紙の契約書のように、印刷や製本、押印、郵送して相手方の押印や返送などを待つ必要がなく、契約はクラウド上で完結するため作業効率が大幅にアップします。また、契約締結までのステータス確認もできるので、契約締結の漏れや遅延を防ぐことができます。

紙の契約と電子契約のフロー比較

印紙税などのコスト削減

電子契約は印紙税の課税対象とされないうえ、契約者双方がクラウド上で契約を締結するため、契約書の郵送費も不要です。また、締結した契約書データは自動的にクラウドに保管されるため、紙の契約書のように保管場所や保管コストに悩む心配がありません。

印紙税に対する解釈

印紙税法第2条は、課税対象となる「文書には、…印紙税を課する。」と規定しており、この「文書」に電子契約が該当するかが問題となりますが、この点については、内閣総理大臣による答弁の中で次のように回答されています。 「事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されない」

(内閣参質162第9号 五について)

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/touh/t162009.htm

コンプライアンス強化

契約手続きが可視化されることによって、契約の締結漏れや解約、更新漏れといった事態を防止できます。さらに、契約データをクラウド上で管理することによる閲覧権限の管理やバックアップといったリスクマネージメントの観点からもコンプライアンス強化につながります。

電子文書の法的効果

紙文書に比べ、電子文書はデジタルデータを編集できるため、改ざんが容易という脆弱性があります。

この脆弱性を克服し、紙文書と同様の法的効果を維持する要件として「完全性」が求められます。

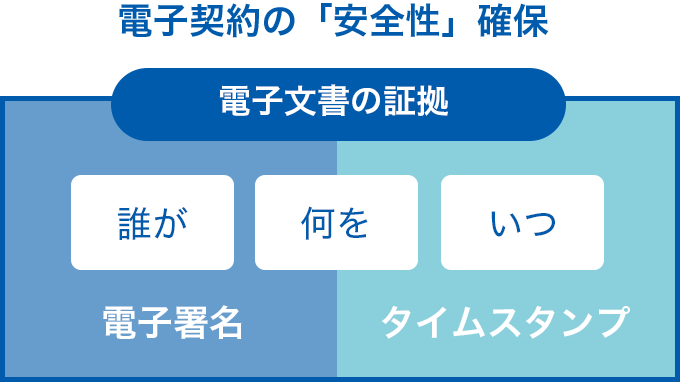

その完全性の要件を満たすために必要とされているものが、「電子署名」と「タイムスタンプ」です。

電子署名とタイムスタンプとは

電子署名は、電子文書について「誰が」「何を」作成したかを証明します。

タイムスタンプは、電子文書の「いつ」「何を」を証明できる技術です。

イメージとしては、電子署名が「捺印」、タイムスタンプが「消印」となります。

完全性の要件I

電子化文書に記録された事項が保存義務期間中に滅失し、又はき損することを防止する措置を講じていること。

完全性の要件II

電子化文書に記録された事項について、保存義務期間の間において当該記録事項の改変又は当該電磁的記録の消去の有無又はその内容を確認することができる措置を講じていること。

完全性の要件III

電子化文書に記録された事項について、保存義務期間の間において当該記録事項の改変又は当該電子ファイルの消去を抑止する措置を講じていること。

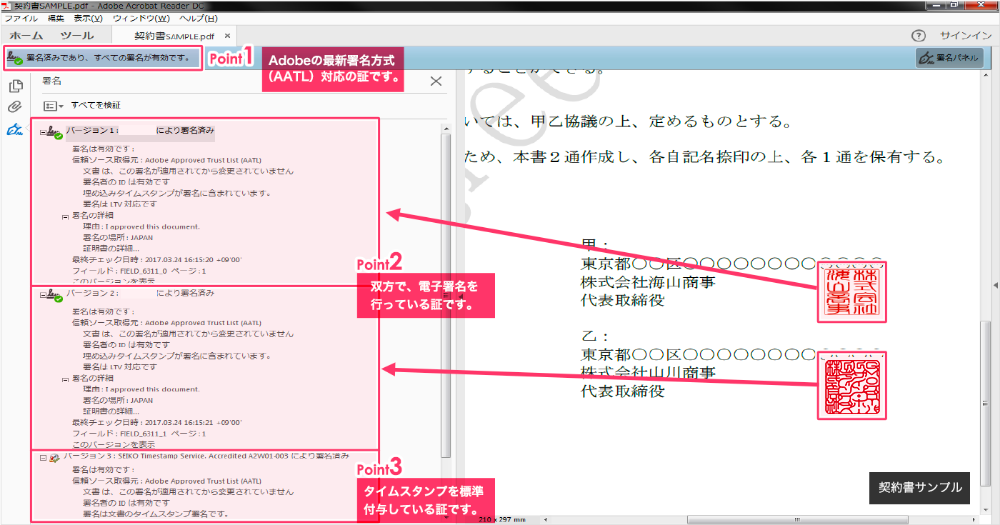

電子文書(PDF)における電子署名とタイムスタンプ

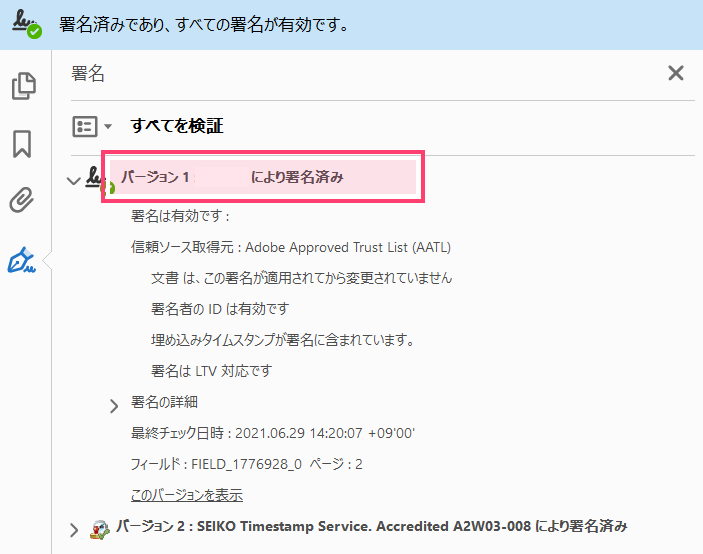

実際に電子契約サービスで締結済みの電子文書(PDF)では、以下のように電子署名とタイムスタンプを確認できます。

さらに電子印鑑GMOサインでは、厳格な法規制要件に準拠するAdobe Approved Trust List(AATL)を採用し、署名の信頼性を高めています。

電子署名とタイムスタンプの確認方法

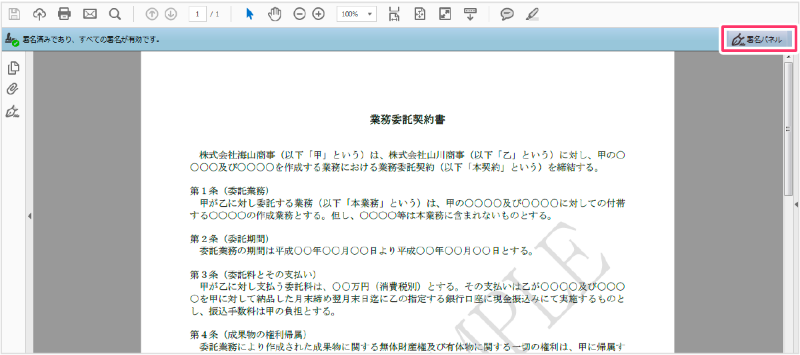

STEP.1

電子契約サービスで契約締結済みの電子文書をAdobe Readerで開いた後、画面右上の「署名パネル」をクリックします。

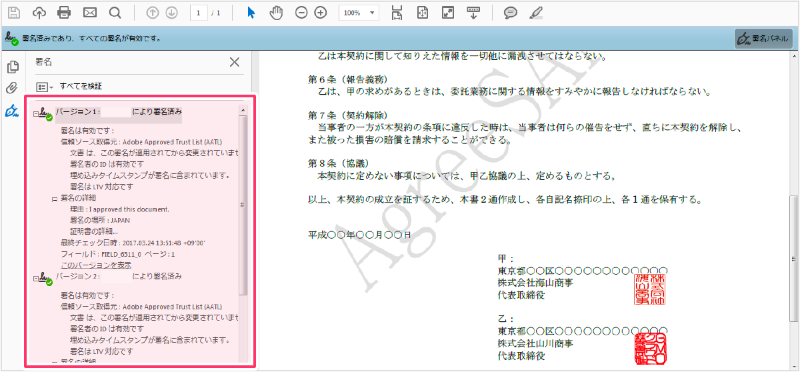

STEP.2

画面左の「バージョン1:~により署名済み」、「バージョン2:~により署名済み」という箇所で、双方の署名者の名前や、署名の有効性等の署名情報を確認できます。

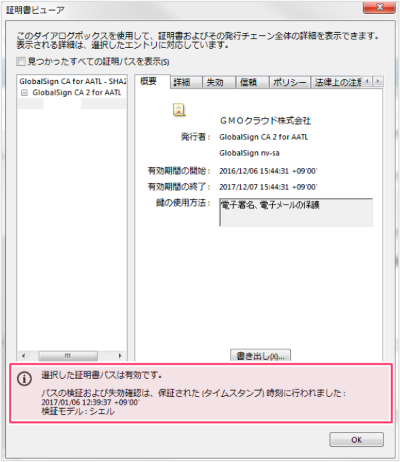

STEP.3

画面左側の署名情報内にある「証明書の詳細」をクリックすると、証明書ビューアが開き、証明書全体の詳細を確認できます。赤枠の箇所は署名を行った日時です。

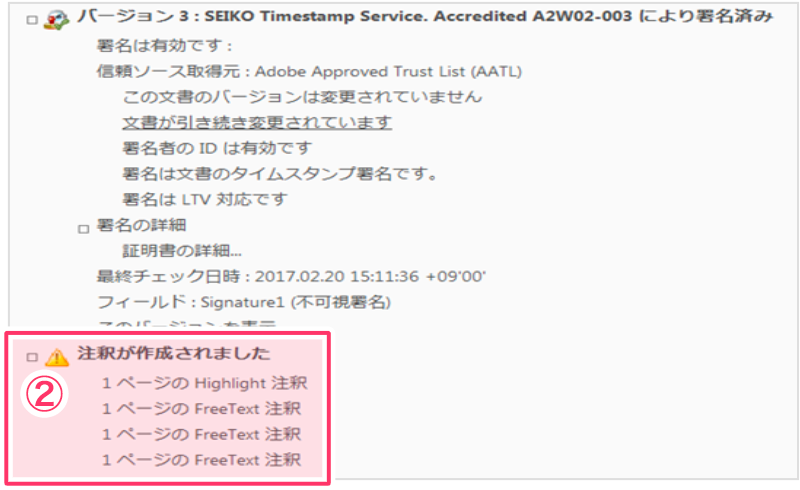

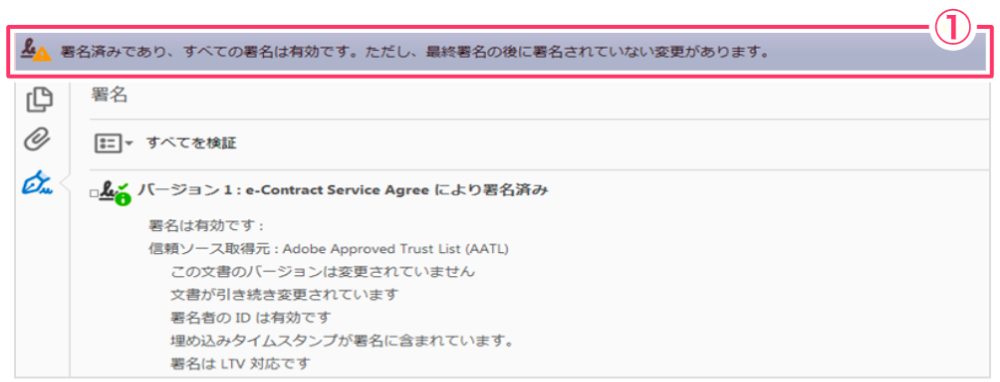

電子文書の編集・改ざんがあった場合

タイムスタンプ押印後に変更(編集・改ざん)があると、「署名済みであり、すべての署名は有効です。」という文言が、①のような文言になります。また、②のように変更履歴が追記されます。

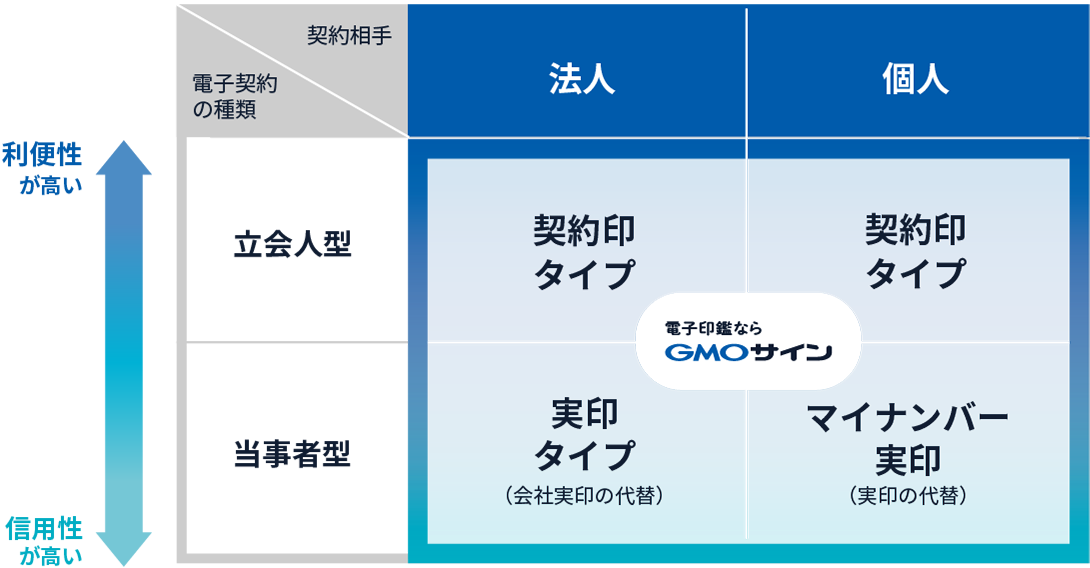

当事者型・立会人型、2つの署名タイプがあります

電子署名には、署名者の本人性を担保する方法が2つあります。契約の性質や、本人確認の必要レベルに応じて署名タイプを選ぶことが重要です。

GMOサインは、あらゆるシーンの文書に対応できる機能を備えています。

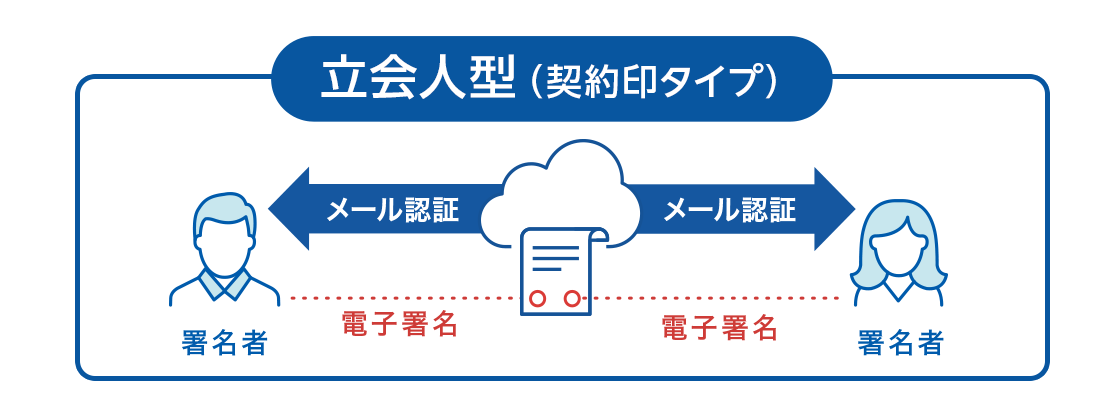

立会人型(契約印タイプ)

メール認証により、本人性を担保

契約システムから配信されるメールを受信することにより本人確認を行います。

一般的にメールを受信さえできれば利用できるため、契約相手の負担が非常に軽くスピーディに契約締結完了できる、導入しやすいタイプです。

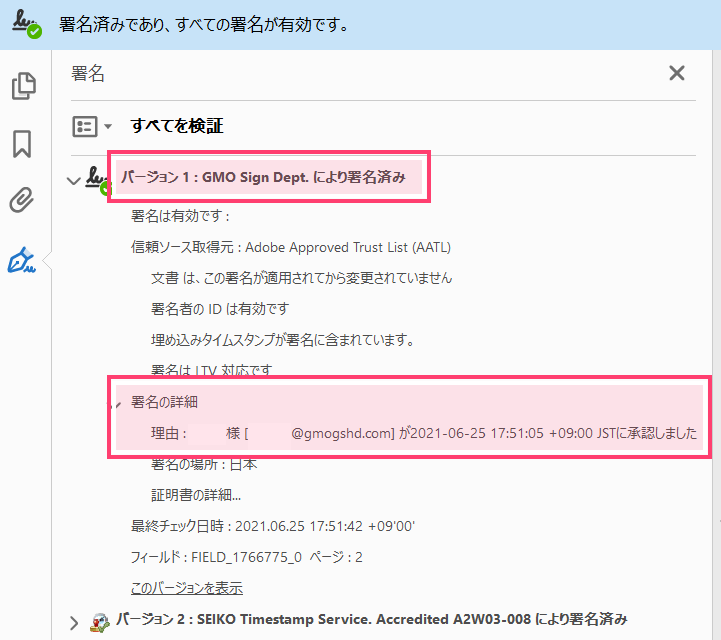

Adobe Acrobat ReaderでPDFを確認すると

電子印鑑GMOサインは、Adobe社認定のルート証明書(AATL証明書)を採用しているため、電子署名をしたPDFをAdobe Acrobat Readerで開くと、署名情報を確認できます。

「バージョン1:~により署名済み」の【~】には、【GMO Sign Dept.】と表示されますが、「署名の詳細」の理由に、署名者の【名前】【メールアドレス】が表示されます。

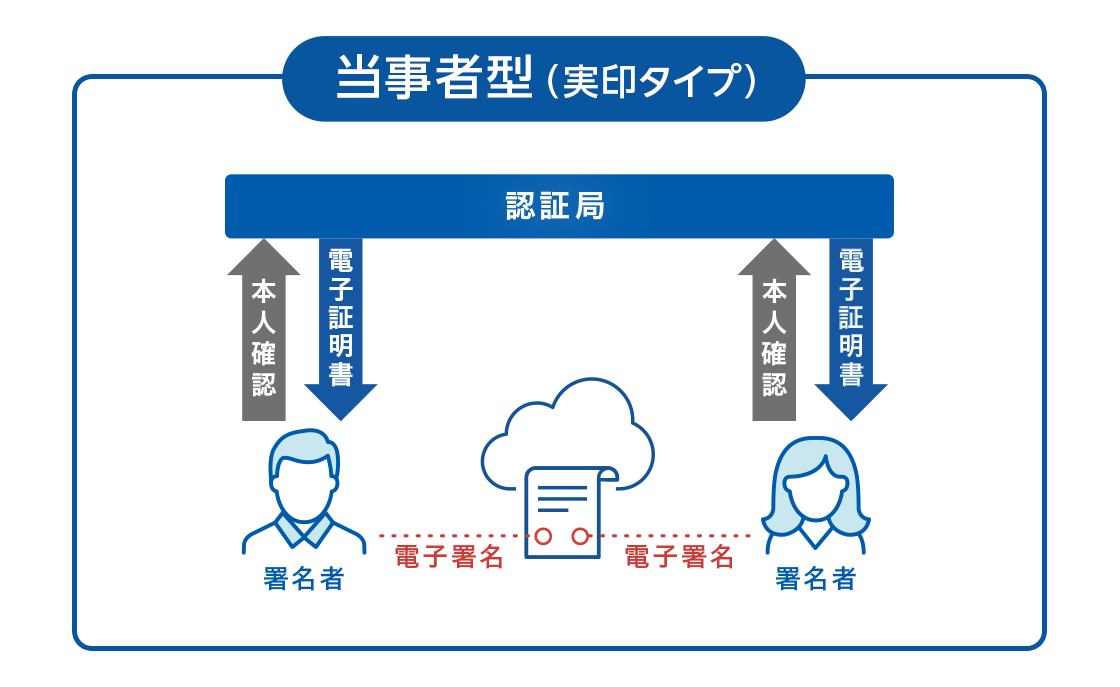

当事者型(実印タイプ)

電子認証局が厳格に本人確認した電子証明書で本人性を担保

当事者型の電子署名は、厳格な本人確認の上に行う電子署名のため、非常に信用性が高い実印相当の電子署名タイプです。

第三者機関である電子認証局による厳格な審査を行った上で、電子証明書を発行します。署名者をシステムで管理するため、印章管理規定やガバナンス規定にも親和性が高いです。

たとえば、現在紙に実印で押印している文書や高額取引、高い本人性を求める性質の契約文書への署名などに適しています。

Adobe Acrobat ReaderでPDFを確認すると

「バージョン1:~により署名済み」の【~】には、電子証明書を取得された方の【名前】が表示されます。

あらゆるシーンの署名に対応できる

電子契約サービスです

電子印鑑GMOサインは、上記の立会人型・当事者型の両方の署名方法に対応しており、あらゆるシーンに対応できます。

政府見解でも「契約の性質や、本人確認の必要レベルに応じて電子契約サービスを選ぶことが重要」とされています。

電子契約サービスにおいて利用者とサービス提供事業者の間 で行われる本人確認(身元確認、当人認証)等のレベルやサービス提供事業者内部で行われるプロセスのセキュリティレベルは様々であり、利用者はそれらの差異を理解した上で利用することが重要

令和2年9月4日 総務省 法務省 経済産業省/一部改定 令和6年1月9日 デジタル庁 法務省

利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法3条に関するQ&A)より

https://www.moj.go.jp/content/001327658.pdf

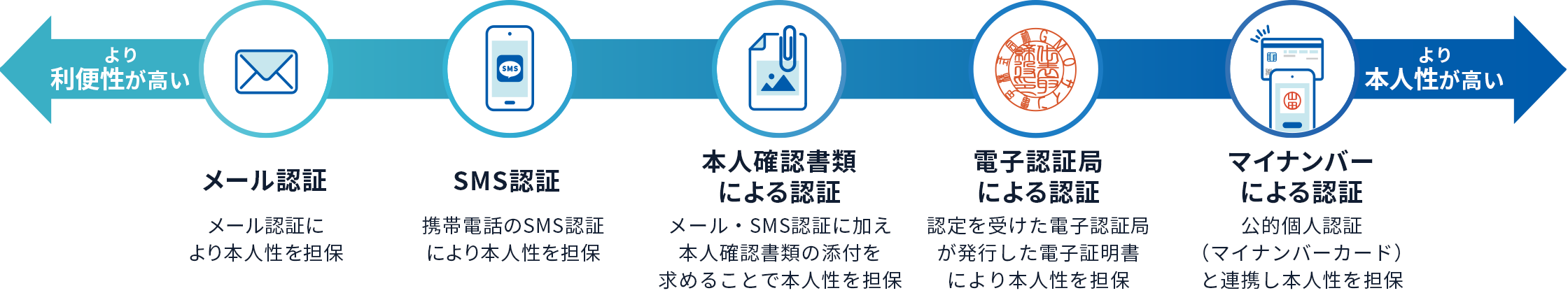

利用シーンに応じて認証方法を選択できます

5分でわかる「電子契約」基本講座

よくあるご質問

GMOサインはいくらで利用できますか?

月額8,800円(税込9,680円)から利用可能です。オプションなど業界や利用方法に応じてカスタマイズも可能です。

詳細は、「料金プラン」をご覧ください。

電子証明書の発行に関する本人確認はどのように行われますか?

認証局であるGlobalSignが、電話による本人確認・申込確認、又は印鑑証明書等による本人確認を行って発行しています。

相手先がGMOサインを導入していなくても電子契約できますか?

はい。相手先がGMOサインのアカウントをお持ちでない場合でも、電子契約(GMOサイン)で締結できます。

3分でわかる

電子契約サービス・GMOサインについて、簡潔にまとめた資料をご用意しております。ぜひご覧ください。

- GMOサインの導⼊実績について

- 特⻑やおすすめポイント

- お試しフリープランでできること