電子契約書はどのように作ったら良いの?

電子契約書は法的に有効なの?

電子契約書とは、契約内容がデジタルデータとして作成され、電子署名やその他の認証技術を用いて当事者の意思表示が確認された上で締結される契約書を指します。

効率やコスト面など多くのメリットがあり、電子署名法において、紙の契約書と同等の証拠力を有することが示されています。企業IT利用活用動向調査2024によると、日本企業の電子契約書普及率は77.9%とのことで、多くの企業で契約書の電子化が進んでいることがわかります。

この記事では、電子契約書について以下の内容を解説します。

- 電子契約書の基本知識

- 電子契約書の作り方

- 電子契約書のメリットとデメリット

- 電子契約を導入する際の注意点

- おすすめの電子契約サービス

なかには、電子契約書を自社の業務フローに取り入れられるのか疑問な方もいらっしゃるでしょう。自社の業務に導入できるのか気になる方は、電子契約サービスの導入事例を見てみることをおすすめします。

電子印鑑GMOサインの公式サイトでは、導入事例を「契約類型」や「業種」から検索可能です。

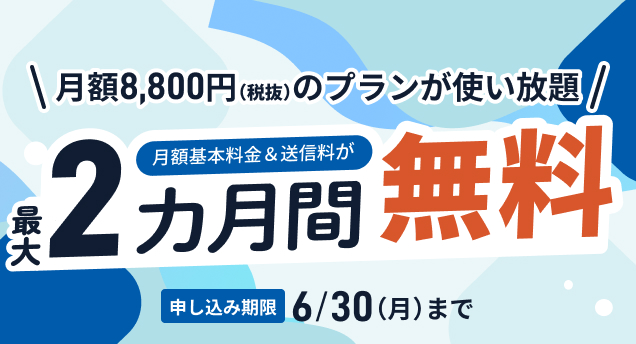

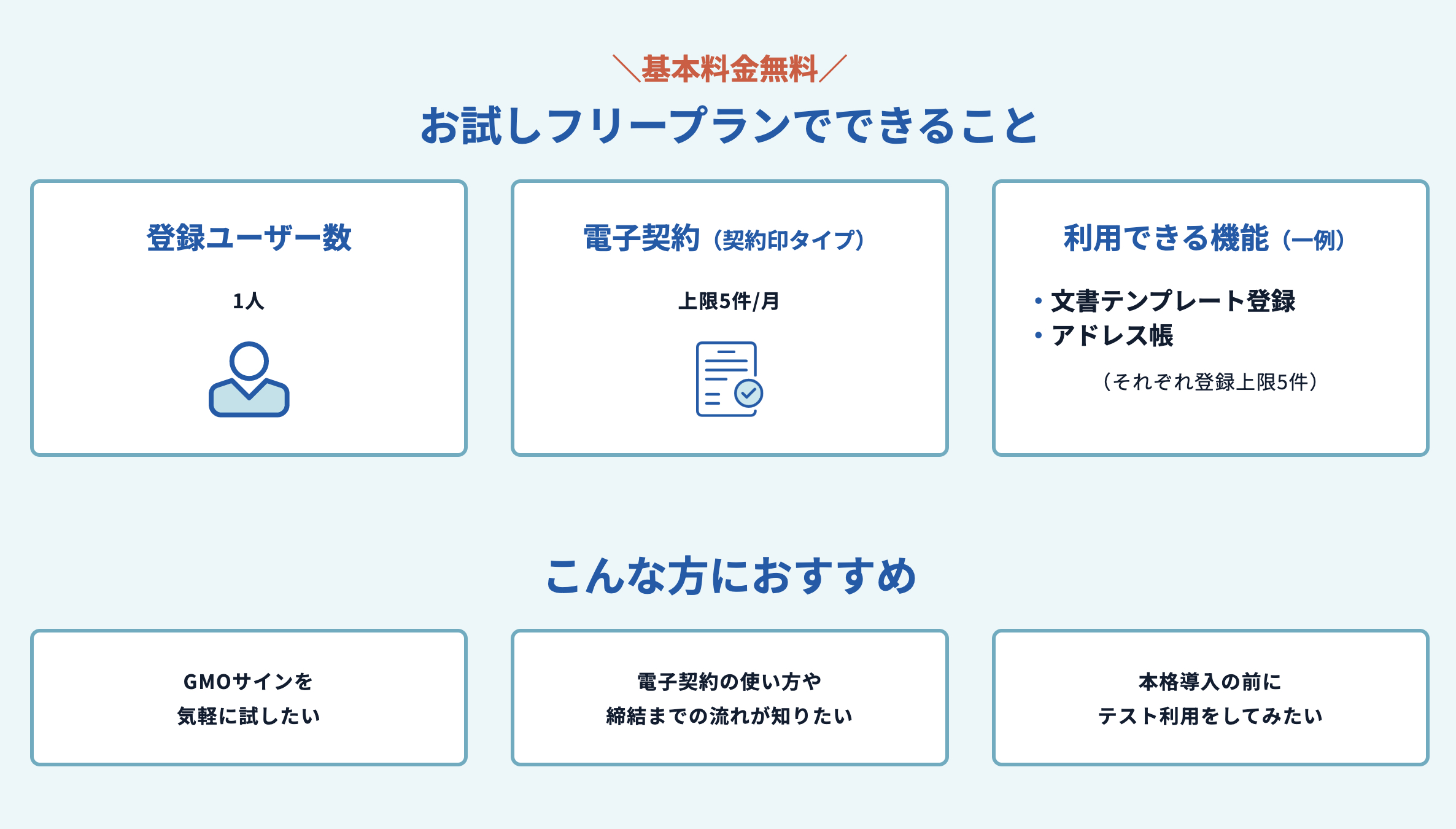

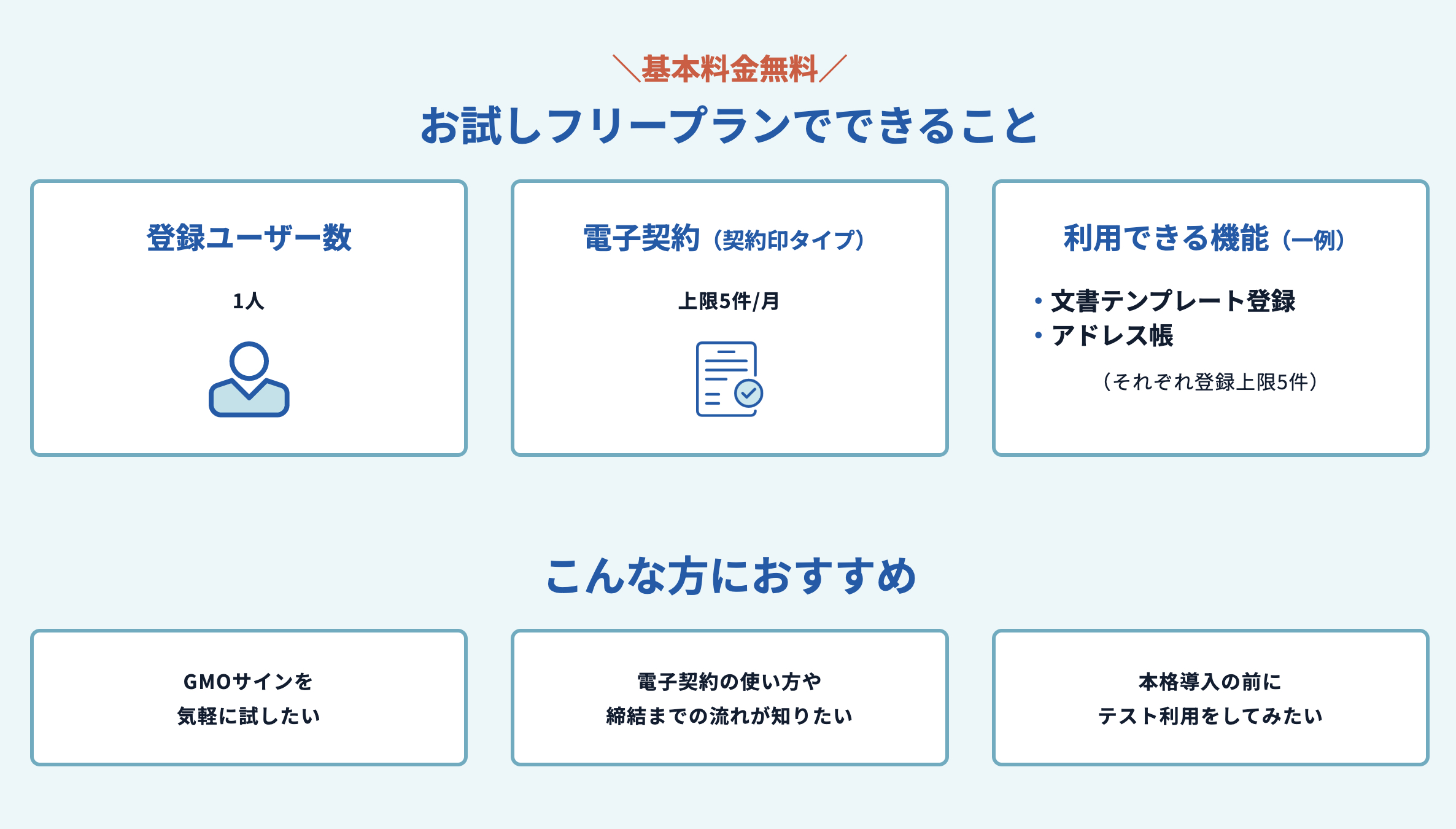

GMOサインでは、350万社以上(※1)の電子契約導入をサポートした実績を持ちます。直感的で使いやすい操作画面とコストパフォーマンスの良さが好評で、毎月5通の契約書が無料で送信できる無料のフリープランも利用できるのが特徴です。

※1 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)

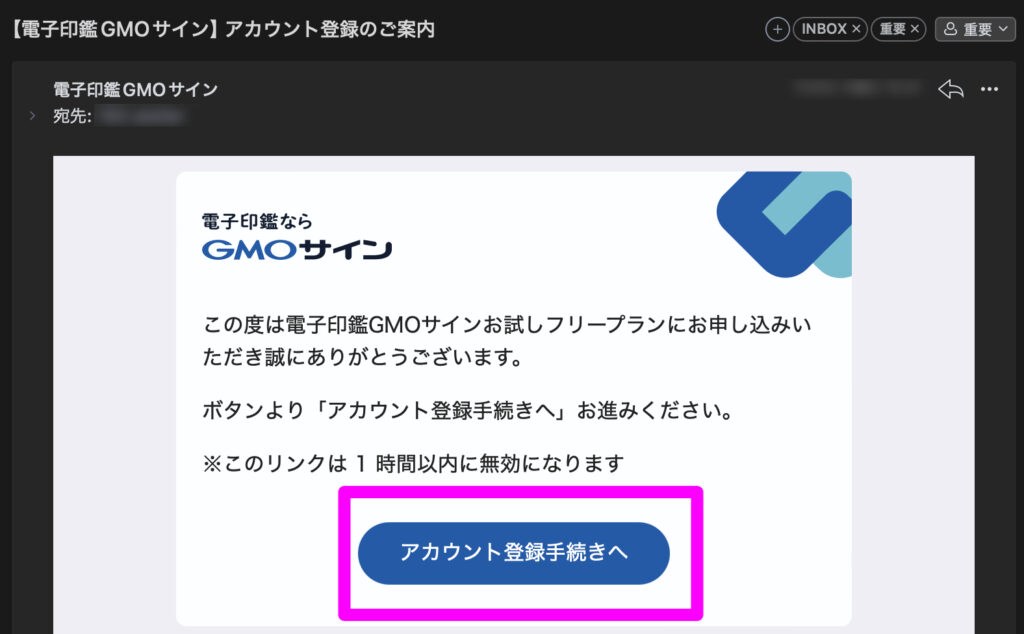

無料プランへの登録は3ステップで完了し、3分もかからずに始められます。電話やチャットでの相談、導入支援も行なっているので、電子契約を試してみたい方はぜひお試しください。

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)

STEP

届いたメールを確認し「アカウント登録手続きへ」をクリック

STEP

情報を入力したら「アカウントを登録してログイン」をクリックして完了

\ クレジットカードの登録も不要なので安心して利用できます /

GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)

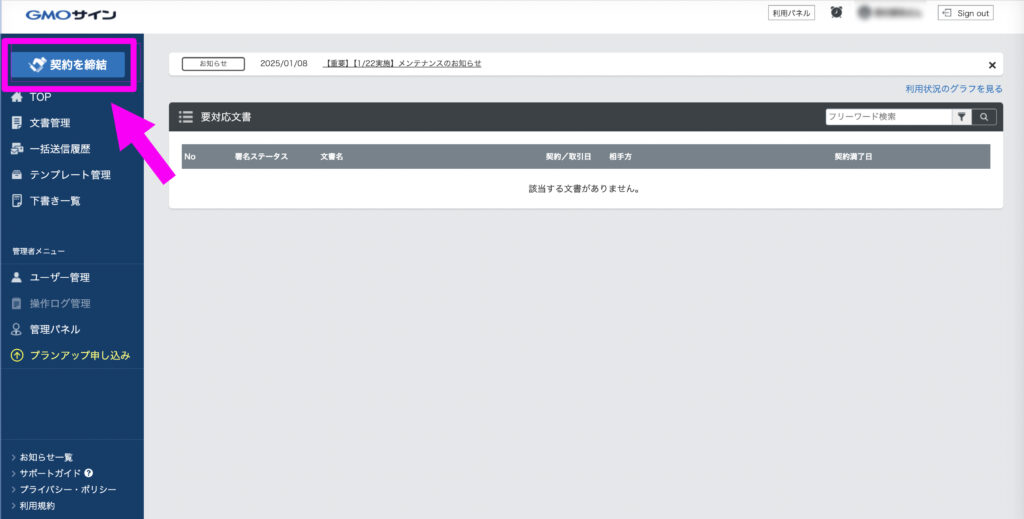

STEP

「ファイルを選択」をクリック

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

STEP

署名者情報を入力する

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

STEP

署名位置を設定する

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

STEP

電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

STEP

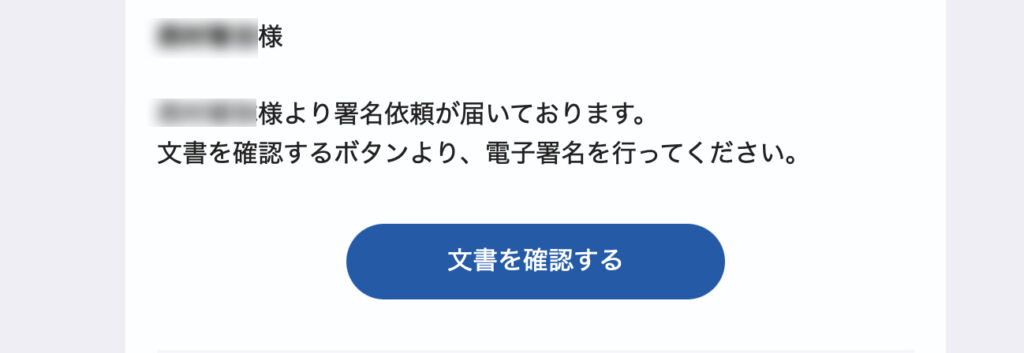

メールを確認して「文書を確認する」をクリック

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

STEP

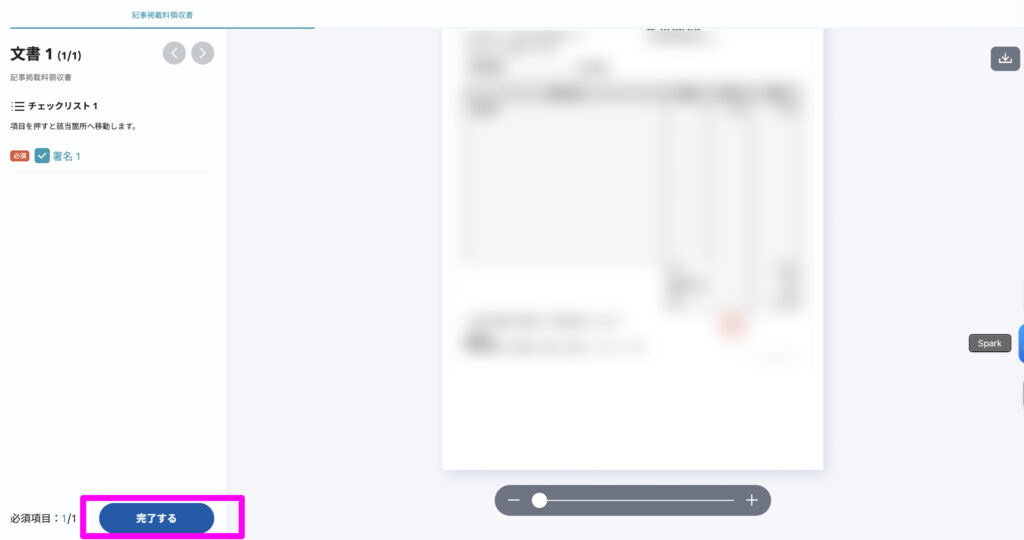

すべての署名を行ったら「完了する」をクリック

STEP

手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

\ 電子契約サービス国内シェアNo.1(※)獲得 /

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

目次

電子契約書とは?

まずは電子契約書について理解を深めましょう。以下の疑問について説明します。

書面契約と電子契約の違いは?

契約書の作成において、従来の書面契約と電子契約では以下のような違いがあります。

スクロールできます

| 書面契約 | 電子契約 |

|---|

| 型式 | 紙 | PDFなどの電子データ |

|---|

| 押印 | 印鑑と印影 | 電子署名(電子サインなども方法もある) |

|---|

| 本人性の担保 | 印鑑証明書 | 電子証明書 |

|---|

完全性の担保

(改ざんを防ぐ方法) | 契印・割印 | タイムスタンプ |

|---|

| 送付方法 | 郵送や持参 | インターネット |

|---|

| 保存方法 | 机・棚 | ストレージ・クラウド |

|---|

| 収入印紙 | 必要な場合がある | 不要 |

|---|

書面契約は紙の文書を使用して契約を交わす方法です。契約内容をパソコンで作成し、プリンターで印刷した後、署名や押印をします。その後、契約書を郵送などで相手方に渡し、返却された契約書をファイリングして保管するという流れです。

一方、電子契約は契約内容を電子データとして作成し、契約を締結する方法です。契約書類は印刷せず、メールなどで相手方に送信します。相手方が内容を確認した後、電子署名を付与すれば契約は完了です。紙への印刷や押印、郵送、書類の保管といった作業が不要になるため、契約業務の効率化につながります。

契約内容を作成する段階まではほぼ同じですが、契約を締結する際のプロセスが特に異なります。

電子契約に法的有効性はある?

電子署名法第3条では、電子署名が付与された電子契約は、書面契約と同等の証拠力を持つと定められています。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

引用:電子署名法

ただし、電子契約が裁判などで証拠力を持つためには、本人のみが作成できる電子署名を付与する必要があります。さらに、契約内容の改ざんを防いでいることを証明するため、タイムスタンプを付与するなどの対策をしなければなりません。

電子署名法の要件を満たしていない場合、電子契約の法的証拠力は認められないことがあるのでご注意ください。

電子契約の種類とは?

電子契約は、本人確認の方法によって「立会人型(契約印タイプ)」と「当事者型(実印タイプ)」の2種類に分かれます。

立会人型(契約印タイプ)

- メール認証やシステムログを用いて本人確認を行う

- 電子契約サービスに登録すれば、メールアドレスを持っているだけで利用できるため、契約相手の準備にかかる負担が少なく、導入のハードルが低い

当事者型(実印タイプ)

- 電子証明書を使用して本人確認を行う

(電子認証局と呼ばれる機関が審査を実施し、電子証明書を発行)

- 本人確認性を高めたい場合に向いている

なお、どちらの方式とも、契約内容の改ざん防止のために別途「タイムスタンプの付与」が必要です。

電子印鑑GMOサインでは、どちらの方式にも対応しており、電子署名法の要件を満たした契約書作成が可能です。かんたんな操作で安心して利用できるので、電子契約を行う際は電子契約サービスの活用をおすすめします。

電子署名とタイムスタンプとは?

電子署名は、デジタル文書における「本人確認」と「改ざん防止」を証明する技術です。紙の契約書では署名や押印で本人確認を行いますが、電子契約では代わりに電子署名を使います。

電子署名を付与することで、その文書が確かに本人の意志で作成されたものであり、かつ作成後に内容が変更されていないと証明することが可能です。

一方、タイムスタンプはデジタル文書に正確な日時を付与する技術で、「いつ文書が存在していたか」を証明できます。

契約を締結した時刻を証明できるため、契約の前後関係が明らかになるうえ、締結後の改ざんを防止することも可能です。

電子署名とタイムスタンプをあわせて使うことで、電子契約を安全かつスムーズに利用できます。

どのような書類で電子契約が可能?

以下をはじめ、現在は業務で使われる多くの契約書で電子契約が可能です。

- 売買基本契約書

- 基本契約書

- 秘密保持契約書(NDA)

- 業務委託契約書

- 人材紹介基本契約書

- 物品購入契約書

- 債権譲渡契約書

- 投資契約書

- 申込書

- 請求書

- 発注書

- 注文書

ただし、公正証書の作成が義務づけられている契約は、現時点では電子契約の対象外です。こうした一部の契約については電子契約が認められていないのでご注意ください。

あわせて読みたい

【2025年版】電子化できない書類の一覧|関連法律と電子化の主な方法

近年、ペーパーレスの推進や関連法令の整備により、書類の電子化が急速に進んでいます。書類を電子化することには、手間やコストの削減、管理のしやすさなどの観点で多...

電子契約書の作り方

電子契約書を作成する方法には、おもに以下の2つがあります。

基本となる電子文書の作成要件とあわせて解説します。

電子文書の作成要件

e-文書法(※)をはじめ、関連する政省令やガイドライン等(例えば「電子帳簿保存法」「IT書面一括法」など)では、電子保存を認める際にクリアすべき要件としておおむね以下のような概念が示されています。

※いわゆる「e-文書法」とは、正式名称を「民間事業者等が行う書面の交付等に係る民間電子文書利用促進法」といいます(2005年施行)。従来、紙で保存することを法律上義務づけられていた書類を電子的に保存することを可能にし、ペーパーレス化・事務効率化を促進するための法律です。

スクロールできます

| 要件 | 詳細 |

|---|

| 見読性 | ・かんたんに内容を確認できることを指す

・パソコンなど端末の画面で文書を表示、または印刷できることが求められる |

|---|

| 完全性 | ・文書が安全な状態で保存されることを指す

・バックアップ体制を整え、容易にデータが消失しないようにする

・文書の改ざんや削除などされないようにログが残るようにする |

|---|

| 検索性 | ・電子文書を検索できるようにしておくことを指す

・ファイル名に取引相手や取引年月日、取引金額を入れておく |

|---|

| 機密性 | ・盗難や情報の漏えい、不正アクセスなどを防げることを指す

・アクセス権限を持つ人だけが文書にアクセスできる状態にする |

|---|

電子契約書の場合も上記4要件を満たす形で作成することが望ましいと言えます。でただし、これらはあくまで「電子文書を合法かつ税務・行政面で正式な書類として保存し、証拠能力を確保するため」に求められる要件であり、民法上の契約が成立するための要件とは直接結びついていません。なお、紙の契約書であっても電子契約書であっても、契約書が成立するための要件は民法上、以下のようなものです。

- 当事者間で契約の意思表示(合意)があること

- 詐欺・強迫・公序良俗違反などの瑕疵がないこと

- 書面の署名および押印(または電子署名)があればさらに立証面で有利

電子契約の場合でも、当事者が意思表示をし、それが相互に合致していれば、契約としての効力は生じます。e-文書法で定められている要件は「どのように電子データを保存しておけば、紙と同等の証拠力・真正性を認めるか」という観点のものです。そのため、「4要件を満たしていない=契約無効」にはなりません。

それではなぜ電子契約書を作成する際にも「見読性・完全性・検索性・機密性」を満たした方と良いかというと、後日の証拠力や税務・行政手続き上の要請に対応するためです。具体的には、次のような局面で重要になることがあります。

- 税務調査・監査時

-

- 電子的に保存した請求書、領収書、契約書などが正式な書類として認められるには、電子帳簿保存法上等で定める要件を満たしていることが求められます。

- ここでいう要件がおおむね「見読性」「完全性」「検索性」「機密性」に該当するものです。

- 裁判での証拠提出時

-

- 電子契約の内容を裁判で証明する際、改ざんの有無や契約内容の真正性が問題となる場合があります。

- 電子署名・タイムスタンプなどを用い、「完全性」を確保していると、契約書の真正性が立証しやすくなります。

- 社内外での管理・検索の利便性

-

- 電子データが散逸してしまい、必要な書類を探し出せないという問題を防ぐための「検索性」確保も、実務的に重要です。

このように、実際の運用や証拠力確保、法定保存要件への適合という観点で、電子契約書を作成する際にも4要件(またはそれに準じた要件)を満たすことが推奨されています。

上記の要件を満たすためには、電子契約サービスを使うことがおすすめです。電子契約サービスでは、要件を満たせる機能を備えており、当事者同士がかんたんな操作で電子契約を結べます。

紙の契約書をPDF化して電子署名を付与する方法

従来の紙の契約書をデジタル化する方法として、まずスキャナーやスマートフォンのカメラを使用してPDF化することから始めます。専用のスキャナーやスマートフォンのスキャンアプリを使えばすぐにデジタル化できます。

また、WordやExcelなどで作成した文書も、各ソフトの「PDF保存」などの機能を使えば、PDF形式への変換が可能です。PDF化する際は、文字がはっきりと読めるように300dpi以上の解像度で取り込むことがポイントです。

その後、Adobe AcrobatなどのPDF編集ソフトや電子契約サービスを使って電子署名を行います。

PDFファイルへの電子署名は、テキスト形式での入力や手書きのサインをスキャンしたデータを使用するほか、タブレットやスマートフォンで直筆サインを書くことも可能です。そうして入力した署名に、証明書を使って電子署名を付与します。

これにより、改ざんの検知や署名者の本人確認が可能になるため、セキュリティ面でも安心です。

電子契約サービスで電子契約書を作る方法

新しく契約書を締結する際は、紙の書類で取り交わさず、はじめから電子契約サービスを利用することをおすすめします。電子契約サービスを利用して契約書を作成する流れは、以下のとおりです。

- 電子契約サービスでアカウント登録をする

- 電子契約サービスにPDFの契約書をアップロードして電子署名を入れる

- 相手先の氏名や社名、メールアドレスなどの情報を入力し、電子契約書を送信する

- 送信相手が契約内容を確認し、電子署名を行う

- 電子署名が完了。契約が成立したら、契約書を電子契約サービス上で保管しておく

作成から契約書の保管まですべてオンラインで完結するため、印刷や郵送などの手間が省けてスピーディに契約が完了します。また、電子契約書は収入印紙の対象ではありません。印紙税を削減できる点も大きなメリットです。

詳しい契約締結までの流れは、電子契約サービス『GMOサイン』を使って解説しています。あわせてご覧ください。

GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)

STEP

「ファイルを選択」をクリック

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

STEP

署名者情報を入力する

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

STEP

署名位置を設定する

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

STEP

電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

STEP

メールを確認して「文書を確認する」をクリック

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

STEP

すべての署名を行ったら「完了する」をクリック

STEP

手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

\ 電子契約サービス国内シェアNo.1(※)獲得 /

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

電子契約書のメリット

電子契約には紙の契約書にはない、さまざまなメリットがあります。ここでは代表的な4つのメリットをお伝えします。

なお、電子契約のメリットやデメリットについては、以下の記事でも紹介しています。詳しく知りたい方は、あわせてご覧ください。

あわせて読みたい

電子契約のメリット・デメリット|導入時に発生し得る課題への対処法

書面での契約書から解放される電子契約は、業務効率性やコストなどの面でメリットを持っています。同時に、導入に当たってはデメリットを見過ごすことなく、上手にプロ...

印紙税がかからない

電子契約書のメリットとして、まず印紙税が不要になる点が挙げられます。

紙の契約書では、契約の種類や金額に応じて印紙税の納付が必要です。業務上で高額な契約をする場合、印紙税の負担も大きくなります。たとえば、契約金額が1億円超~5億円以下の請負契約書では、10万円の印紙税が必要です。

一方で、電子契約書の場合は印紙税がかかりません。印紙税法において、課税対象となる文書が「用紙への記載」と定められているためです。電子契約書はデータでの契約となり、用紙への記載は行わないため、印紙税法の対象外となります。

また、印紙税法に規定する課税文書の「作成」とは、印紙税法基本通達第44条により「単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう」ものとされ、課税文書の「作成の時」とは、相手方に交付する目的で作成される課税文書については、当該交付の時であるとされている。

(中略)しかしながら、注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。

引用:国税庁

契約書を多く作成する企業では、電子契約の導入によってコスト削減を実現できるでしょう。1件あたり数千円の印紙税であっても、年間100件の契約を締結する企業であれば、1年で数十万円ほどのコストを抑えられます。

電子契約で収入印紙が不要になる理由や根拠を詳しく知りたい場合は、以下の記事もご覧ください。

あわせて読みたい

電子契約で収入印紙が不要になる理由を政府見解に基づき解説

紙で契約書を交わす際に必要となる収入印紙、つまり印紙税は、電子契約では必要ありません。ここでは、その理由について、印紙税法や国税庁などの見解を踏まえて解説し...

業務効率が上がる

電子契約書の導入により、契約業務にかかる手間と時間を削減できます。従来の紙の契約書では、契約書の作成から締結までに以下のような多くの工程が必要でした。

- 契約書を印刷して製本する

- 署名や押印をする

- 封筒に入れて宛名を記入し郵送する

- 相手方からの返送を待つ

- 受け取った契約書を専用のファイルに保管する

しかし、電子契約ではデータ上で契約書を作成し、クラウド上で電子署名を行うだけで完了します。印刷や郵送の手間がないため、契約締結までの時間を短くすることが可能です。契約書の進捗状況もシステム上で確認できるので、作業漏れや契約の締結が遅れるリスクも減らせます。

また、保管や管理の面でも効率化が図れます。紙の契約書は保管スペースが必要でしたが、電子契約ではデータとして保存されるため場所を取りません。検索機能を使えば、必要な書類をすぐに見つけられるので、契約内容の確認や過去の契約書の閲覧もかんたんです。

リモートワークが可能

電子契約書を導入すれば、リモートワークもしやすくなります。

紙の契約書では、契約締結のために印鑑が必要です。セキュリティの観点から、社印や代表印を社外に持ち出せないため、契約書への押印は社内で行わなくてはなりませんでした。そのため、在宅勤務をしている方でも、契約書への押印のためだけに出社しなければならないケースがあったのではないでしょうか。

一方、電子契約書では印鑑が不要です。システム上で電子署名を行うため、必要な権限さえあれば、自宅や移動中でも契約締結の手続きが可能です。

取引先が遠方にある場合でも、電子契約であれば契約業務をスムーズに進められます。直接会ったり郵便局に出向く必要がなく、最短即日で契約締結が可能なので、自宅で仕事をする方にも非常に便利です。

コスト削減ができる

契約業務に関わるさまざまな経費の削減ができる点も、電子契約書のメリットです。紙の契約書では、印紙税のほかにも以下のような複数の経費が発生します。

- 契約書を印刷する用紙代

- プリンターのトナー代

- 郵送用の封筒代や送料

- 契約書を保管するファイル代

- 書棚の購入費

- 書棚のスペースにかかる賃料

- 事務作業の人件費

電子契約では、パソコンとインターネット環境があれば、電子契約サービスの利用料のほかにコストはかかりません。印刷や郵送にかかる経費が不要になるだけではなく、保管のためのスペースや什器を用意する必要もないのです。

電子契約の導入により、契約業務の作業にかかる時間が短縮され、人件費の削減にもつながります。業務の効率化で空いた時間を他の業務に充てられる点も大きなメリットといえるでしょう。

電子契約書のデメリット

ここまで電子契約書のメリットを紹介しましたが、場合によっては以下のようなデメリットも生じます。電子契約を導入する際のデメリットについても把握しておきましょう。

業務フローの見直しが必要

電子契約書の導入にあたって、社内の業務フローの見直しは欠かせません。紙の契約書と電子契約では作業の手順が変わるためです。

たとえば、押印や郵送の手順がなくなり、代わりにシステムへのログインや電子署名の付与など新しい作業が発生します。そのため、電子契約の導入時には以下をはじめとした対応が必要です。

- 契約締結までの新しいフローの設計

- 担当者への操作方法や運用ルールの教育

- 社内規程の改定や承認ルートの見直し

ただし、一度業務フローを整備してしまえば、その後はスムーズに契約業務を進められます。導入初期でていねいにフローを整えて、関係者が電子契約を行えるようにしましょう。

セキュリティ上のリスクがある

電子契約書には、機密情報の漏洩などのセキュリティリスクがあります。紙の契約書と異なり、デジタルデータは複製や転送が容易なため、従業員の操作ミスやサイバー攻撃による情報の流出が起こる恐れがあるのです。

上記を完全になくすことは困難ですが、対策を講じることでリスクを抑えることは可能です。

電子契約の導入時には、アクセス権限の設定などでセキュリティ対策を行いましょう。また、ログイン時のパスワードを定期的に変更するなど、社内のルールやマニュアルを整備すればより安全に運営できます。

電子帳簿保存法などへの対応が必要

電子契約書を取り扱う際は、電子帳簿保存法に定められた要件への対応が求められます。電子帳簿保存法は、契約書などの電子データを保存する際のルールを定めた制度で、「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つの要件があります。

真実性の確保

- 契約内容が改ざんされていないことを証明することを指す

- タイムスタンプの付与、データの訂正・削除履歴を記録するシステムの利用、社内での事務処理規程の整備などが求められる

可視性の確保

- 必要な時にすぐ契約書を確認できる環境を整えることを指す

- システム概要の文書化や、データの閲覧・出力環境の整備、取引先名や日付での検索を可能にするなどの対応が求められる

こうした要件に対応するため『GMOサイン』などの電子帳簿保存法に則った電子契約サービスを選ぶことをおすすめします。

電子契約を導入する際の注意点

電子契約を導入する際には、以下の注意点も把握しておきましょう。

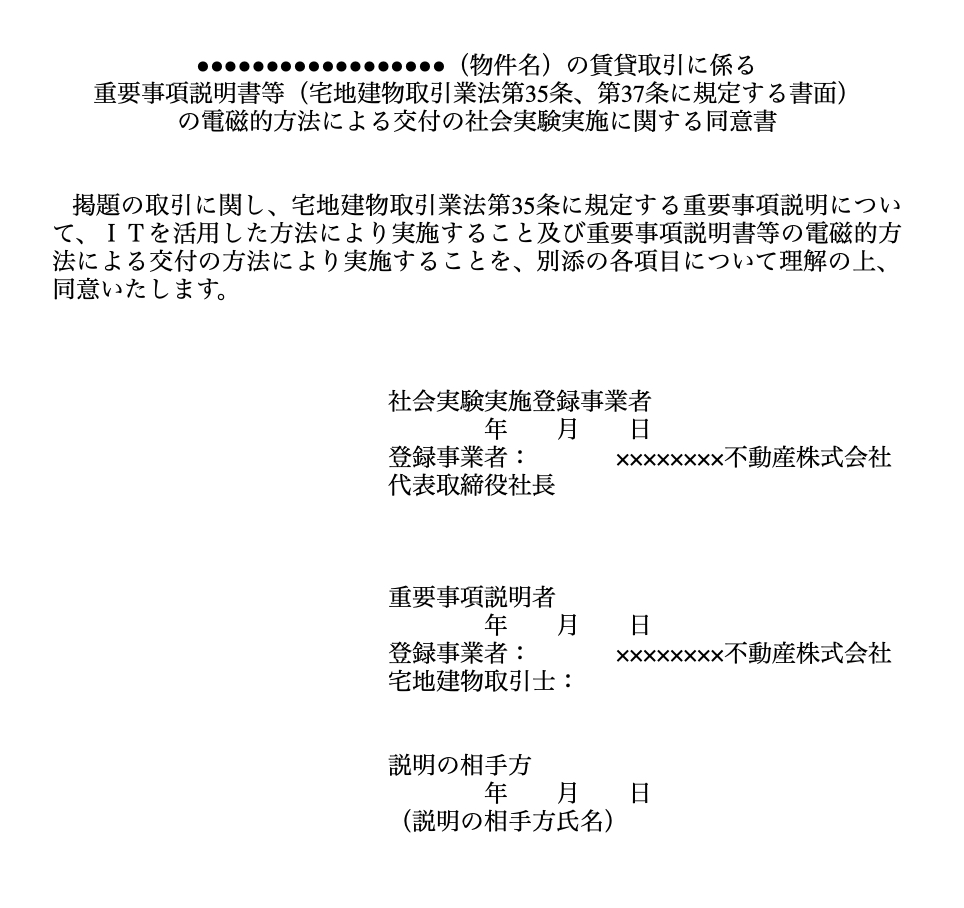

相手方の事前承諾が必要な場合がある

近年、契約書や法定書面の電子化が進み、多くのケースで紙の書面に代えて電子契約・電子交付が可能となっています。しかし、一部の契約や通知では相手方の事前承諾(事前の同意)を得ることが法律上求められています。

電子契約の法的効力に関する不安やコストの懸念といった理由で、相手方から同意を得られないと、電子契約を結べないのです。そのため、電子契約を行う場合は、相手方に承諾を得る必要があります。電子契約を導入する際は相手方への説明もしっかりと行いましょう。

スクロールできます

| 電子契約にあたって事前承諾が必要な書面 | 根拠となる法令 |

|---|

| 労働条件通知書 | 労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条4項 |

| 派遣労働者の就業条件明示書 | 労働者派遣法34条、労働者派遣法施行規則26条1項2号 |

| 下請事業者に交付する書面 | 下請法3条2項 |

| 訪問販売における申込書面・契約書面 | 特定商取引法4条2項 |

| 電話勧誘販売における申込書面・契約書面 | 特定商取引法18条2項 |

| 訪問購入及び預託等取引における申込書面・契約書面 | 特定商取引法58条の7第2項、預託法3条3項 |

| 特定継続的役務提供における概要書面・契約書面 | 特定商取引法42条4項 |

| 連鎖販売取引における概要書面・契約書面 | 特定商取引法37条3項 |

| 業務提供誘因販売取引における概要書面・契約書面 | 特定商取引法55条3項 |

| 貸金業法の契約締結前交付書面 | 貸金業法16条の2第4項 |

| 貸金業法の契約締結時交付書面 | 貸金業法17条7項 |

| 貸金業法の生命保険契約等に係る同意前の交付書面 | 貸金業法16条の3第2項 |

| 貸金業法の受取証書 | 貸金業法18条4項 |

| 投資信託契約約款 | 投資信託及び投資法人に関する法律5条2項 |

| 割賦販売法の契約等書面 | 割賦販売法4条の2、35条の3の22第1項 |

| 建設工事の請負契約書 | 建設業法19条3項、施行規則13条の4 |

| 設計受託契約・工事監理受託契約の重要事項説明書 | 建築士法24条の7第3項 |

| 設計受託契約・工事監理受託契約成立後の契約等書面 | 建築士法24条の8第2項 |

| 不動産特定共同事業契約書面 | 不動産特定共同事業法24条3項、25条3項 |

| 不動産売買・交換の媒介契約書 | 宅建業法34条の2第11項、同12項 |

| 不動産売買・賃貸借契約の重要事項説明書 | 宅建業法35条8項、同9項 |

| 不動産売買・交換・賃貸借契約成立後の契約等書面 | 宅建業法37条4項、同5項 |

| 定期建物賃貸借の説明書面 | 借地借家法38条4項 |

| マンション管理業務委託契約書、重要事項説明書 | マンション管理適正化法72条6項、同7項、73条3項 |

| 旅行契約の説明書面 | 旅行業法12条の4第3項、12条の5第2項、施行令1条等 |

これらの書面を電子化する際には、事前に同意書を用意して、相手方に承諾を得ておきましょう。具体的には、以下のような同意書を作成するのがおすすめです。

事前承諾は必ずしも同意書でなければいけないわけではなく、電子メールなどの方法でも可とされています。

参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000160.html

参照:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000160.html

また、以下のような同意事項を記した書面をあわせて用意しておくとよいでしょう。

- 電子化の対象となる書面

- 電磁的記録の提供方法(電子メール形式やファイルダウンロード形式など)

- 活用する電子署名サービス等について

- 相手方にかかるコストの有無について(サービス利用料や通信費など)

- 個人情報保護について

- 注意事項

電子契約サービスの『GMOサイン』では、相手方のコスト負担がなく、直感的な操作で契約書の確認から電子署名までを行えます。導入企業数は350万社(※)以上で、政府機関や大手企業との取引にも多く採用されています。また、相手方に向けた操作マニュアルも用意しているので、電子契約導入のハードルを下げることが可能です。

電子契約書の導入をお考えの方は、無料プランのお試しや各種資料請求をご利用ください。

※「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。自社調べ(2023年11月)

電子契約ができない契約がある

多くの契約書が電子化に対応している一方で、一部の契約については、法律で書面の交付が義務づけられているものがあります。具体的には以下の契約が該当します。

上記の契約では公正証書による締結が法律で定められていますが、公正証書は今のところ電子契約書での作成が認められていません。

公正証書とは,私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により,公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。

引用:法務省

ただし、電子化の流れは各業界で進んでおり、公正証書の電子化に向けた検討も進められているため、将来的には電子署名による作成が認められる可能性があります。(参考:電子署名が利用可能な文書一覧)

あわせて読みたい

【2025年版】電子化できない書類の一覧|関連法律と電子化の主な方法

近年、ペーパーレスの推進や関連法令の整備により、書類の電子化が急速に進んでいます。書類を電子化することには、手間やコストの削減、管理のしやすさなどの観点で多...

インターネット障害のリスクがある

電子契約はインターネット環境がなければ成立しません。そのため、インターネット障害が発生した際には、契約業務に支障をきたす可能性があります。

通信環境や大規模な災害などでインターネットが使えなくなった場合、電子契約に関する業務ができない点には注意が必要です。また、電子契約サービスを運営する事業者側にトラブルが起こることも考えられます。サーバーがダウンするなど問題が発生すると、契約書の閲覧や操作ができません。

「特に重要な書類はバックアップを取っておく」「紙の契約書での業務の進め方も把握しておく」など、万が一インターネット障害が起こっても対応できるよう対策を考えておくことをおすすめします。

電子契約サービスを選ぶポイント

電子契約サービスと一口にいっても、数多くのサービスがリリースされています。ここでは、電子契約サービスを選ぶポイントを見ていきましょう。

使いたい機能があるか

電子契約サービスに利用したい機能があるかどうかは、選択する上で重要な要素になります。

- 署名方式(テキスト入力・印影画像・手書きサインなど)

- ワークフロー管理

- 契約書管理機能

- 契約更新時の通知設定

- API連携

- 認証方式の選択肢(SMS認証、生体認証、ICカード認証など)

- 分析・レポート機能

サービスによって、このように使える機能が分かれます。使いたい機能が搭載されているサービスを選びましょう。

料金が適正か

電子契約サービスの多くは、月額固定プランと従量課金プランを用意しています。

たとえば、毎月の契約件数が安定している場合は月額固定プランがお得になりやすく、逆に契約件数の変動が大きい場合は従量課金プランの方があっています。また、オプション機能の追加による料金の加算も考慮に入れる必要があります。

電子契約サービスの契約は年単位で行うサービスが多いですが、GMOサインでは1カ月単位の契約が可能です。

セキュリティ対策が十分か

電子契約では、重要な取引情報や個人情報を扱うため、高度なセキュリティ対策は必須となります。

契約書の内容は、機密性が高いものが多いので、その内容が外部に漏れるようなことがあってはなりません。インターネットでの取引では、常にサイバー攻撃の脅威にさらされます。セキュリティ対策がしっかりしている業者を選びましょう。

- データの暗号化

- アクセス権限の設定機能

- アクセスログの管理機能

- 不正アクセスや情報漏洩を防ぐための二要素認証への対応状況

- データのバックアップ体制

これらの対策が整っているサービスを選ぶと安心です。各社のセキュリティ対策をしっかりとチェックしてください。

取引先の導入しやすさ

電子契約サービスを選ぶ際には、取引先が導入しやすいかどうかも大切なポイントです。上述した通り、電子契約を行う際には当事者間での同意が必須です。しかし、取引先にとって導入のハードルが高いと、せっかく自社で電子契約を採用しても使えない恐れがあります。

取引先が導入しやすい電子契約サービスの特徴は、以下の3つです。

- 取引先側の費用負担がないこと

- マニュアルの提供や導入支援などのサポート充実度

- 導入事例や実績の豊富さ

上記に当てはまるサービスを選べば、取引先も納得したうえで電子契約サービスを導入しやすくなります。

求められる契約方式への対応可否

電子契約サービスを選ぶ際は、求められる契約方式に対応しているかを確認しておきましょう。電子契約では主に以下の2つの方式が一般的です。

立会人型(契約印タイプ)

- メール認証やシステムログを使って本人確認をおこなう

- メールアドレスがあれば利用できるため、取引先の負担が少なく、導入がスムーズ

当事者型(実印タイプ)

- 第三者機関である電子認証局が利用者本人に対して発行する電子証明書を使用する

- より厳密な本人確認が可能で、電子署名法に準拠した高い法的な証拠力を持つ

GMOサインでは立会人型と当事者型の両方に対応し、より本人性の高い「マイナンバー実印」も利用できます。クライアントによって求める契約方式は異なるため、対応したサービスを選びましょう。

あわせて読みたい

電子契約サービス29社を徹底比較!どこを選ぶべき?特徴や料金、使いやすさなどをご紹介【2025年6月最新...

紙の契約書は、作成後に署名・押印を行い、さらに相手方にも同様の手続きをしてもらう必要があり、非常に手間がかかる業務です。しかし、電子データを用いて契約書の作...

あわせて読みたい

無料で使えるおすすめの電子契約サービス19選!失敗しない選び方も解説【2025年6月最新版/比較表付き/...

電子契約サービスの電子署名を利用すれば、書類に押印をする契約書と同等の効力を持つ契約が交わせます。雇用契約書や賃貸借契約書といった従来では電子化が難しかった...

おすすめの電子契約サービス3選

ここからは、おすすめの電子契約サービスを3つ紹介します。

スクロールできます

※1, 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)

電子印鑑GMOサイン

GMOサインは、立会人型と当事者型の両方の電子署名方式に対応しています。2つの電子署名を利用できるため、取引先の状況や契約の重要度に応じて使い分けられます。

料金面では、標準プランが月額8,800円からとリーズナブルです。月5件まで利用できる無料プランも用意されているため、はじめて利用する方でも気軽に試せます。

すでに350万社以上(※)の企業に導入されており、実績面でも安心して利用できるサービスです。Salesforceやkintoneなどの外部システムとのAPI連携も可能で、既存の業務フローにあわせやすい点も特徴です。

※ 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)

クラウドサイン

出典:https://www.cloudsign.jp/

出典:https://www.cloudsign.jp/

クラウドサインは、100種類以上のツールと連携が可能な電子契約サービスです。社内で普段から使用しているシステムと組みあわせて使えば、スムーズに導入や運用ができます。

セキュリティ面では、弁護士ドットコムによる電子署名と認定タイムスタンプを採用しています。そのため、契約時の「署名者」「契約内容」「契約日時」を確実に記録し、電子データの真正性を保証することが可能です。

また、シンプルな操作画面なので、ITツールの操作に慣れていない社員でも直感的に使いこなせます。社内で展開したときに教育コストを下げられる点もメリットの1つです。

マネーフォワード クラウド契約

出典:https://biz.moneyforward.com/contract/

出典:https://biz.moneyforward.com/contract/

マネーフォワード クラウド契約は、会計ソフトで知られるマネーフォワードが運営する電子契約サービスです。マネーフォワード製品と連携できるため、すでに同社の製品を使っている企業におすすめです。契約データを会計や支払い業務と紐づければ、バックオフィス業務の効率化ができます。

法務担当者や顧問弁護士とのチャット機能も付いており、契約締結前のリーガルチェックをオンライン上で完結させることが可能です。契約書の審査がおこなわれた経緯や更新履歴も追えるようになっているため、契約のプロセスも明確にできます。

電子契約書に関するよくある質問

ここからは、電子契約書に関するよくある質問に回答します。

電子契約書とはどういうものですか?

電子契約書とは、契約内容を電子データで作成し、電子署名を用いて締結する契約書のことです。おもな特徴は以下のとおりです。

- 紙の契約書の代わりとなるデジタル形式の文書

- 契約の当事者が電子署名を付与する

- オンラインで契約の締結ができる

印刷や郵送をせずに契約を完了できるので、契約締結までの時間を短縮できるほか、印刷代や郵送費用などのコスト削減にもつながります。

電子契約書は法的に有効ですか?

電子署名法第3条では、電子署名が付与された電子契約書は紙の契約書と同じ証拠力を持つことが定められています。

なお、公正証書など一部の契約については電子契約での締結が認められていないケースもあるため、事前の確認が必要です。

電子契約書は印刷してはいけない?

電子契約書は原則としてデータでの保管が求められるため、印刷する必要はありません。

印刷すること自体は禁止されていませんが、印刷した紙の契約書を原本として扱う場合は、印紙税の対象となってしまうため注意が必要です。

電子契約書の成立要件は?

契約の有効性を直接左右するものではありませんが、電子契約書の成立要件として、e-文書法で定められた4つの要件を満たすことを推奨します。

- 見読性:契約内容が明確に読める状態であること

- 完全性:契約締結後の改ざんを防止する仕組みがあること

- 機密性:情報漏えいやセキュリティ面での対策がしてあること

- 検索性:必要なときにすぐ契約書を探し出せる状態であること

これらの要件を満たすためには、電子契約サービスを使うのがおすすめです。

電子契約書と紙の契約書の違いは何ですか?

電子契約書と紙の契約書の違いは以下のとおりです。

スクロールできます

| 電子契約 | 紙の契約書 |

|---|

| 型式 | PDFなどの電子データ | 紙 |

|---|

| 押印 | 電子署名もしくは電子サイン | 印鑑と印影 |

|---|

| 本人性の担保 | 電子証明書 | 印鑑証明書 |

|---|

完全性の担保

(改ざんを防ぐ方法) | タイムスタンプ | 契印・割印 |

|---|

| 送付方法 | インターネット | 郵送や持参 |

|---|

| 保存方法 | ストレージやクラウドサーバー | 机や棚 |

|---|

| 収入印紙 | 不要 | 必要 |

|---|

契約を行う手順も異なってくるため、電子契約に移行した際は業務フローを整えることも必要です。

機能やセキュリティ対策をしっかりと比較して電子契約サービスを選ぼう

契約書の電子化については、法律の改正も進んでおり、あらゆる業種で一般化しています。電子契約はこれからますます普及していくでしょう。

ただし、定められた要件を満たす必要があったり、セキュリティ面での対策が欠かせなかったりと、導入に不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。そんな方には、電子契約サービスの導入がおすすめです。電子契約サービスでは、電子署名法や電子帳簿等保存法に準拠した契約締結がかんたんに行えます。

なかでも『電子印鑑GMOサイン』は、業界トップレベルのセキュリティ対策がなされており、比較的安価に利用できます。

必要に応じて「契約印タイプ」と「実印タイプ」の2種類の契約方式を選択できることにくわえて、契約管理機能やAPI連携機能、スマホアプリへの対応など、充実した機能をご利用いただけます。

月に5通までの契約書送信が無料でできるお試しフリープランも用意していますので、ぜひお気軽にお試しください。