\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

近年、ペーパーレスの推進や関連法令の整備により、書類の電子化が急速に進んでいます。書類を電子化することには、手間やコストの削減、管理のしやすさなどの観点で多くのメリットがあります。

しかしながら、どんなものでも電子化をすることができるわけではありません。法律により、紙の書類を作成や保存をすることが義務付けられている場合があります。

本記事では、書類を電子化する主な方法を確認したうえで、電子化できる書類・電子化できない書類としてどのような書類があるか、関連する法律とともにご紹介します。

企業で取り扱う書類には契約書をはじめとしてさまざまなものがあります。現在その多くを電子化することが可能ですが、一部電子化が認められないものもあるため注意が必要です。以下に具体的な例を紹介して解説をします。

書面での作成が必要なものとして、主に公正証書で作成する必要のある契約書があります。2025年1月現在、公正証書は書面での作成が義務付けられているため、結果的に公正証書の作成が必要な契約書は電子化できないのです。

| 電子化できない契約 | 根拠となる法律と条項 |

|---|---|

| 事業用定期借地権設定契約 | 借地借家法第23条第3項 |

| 任意後見契約 | 任意後見契約に関する法律第3条 |

| 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約 | 企業担保法第3条 |

| 農地又は採草放牧地の賃貸借契約 | 農地法第21条 |

※農地又は採草放牧地の賃貸借契約は公正証書での作成が義務付けられているわけではありませんが、農地法第21条により書面での作成が必要とされているため、電子化できないと考えられています。

なお、公正証書の電子化は現在検討が進められており、これが実現すれば上記の契約も電子契約が可能になる可能性は十分にあります。

書面の電子化に関する重要な法律として、電子帳簿保存法があります。電子帳簿保存法は、国税に関する帳簿や書類などの電子保存を認める法律です。その中で、国税に関する書類を一定の要件に従ってスキャナで電子化して保存することを認めるスキャナ保存制度が定められています。

しかし国税関係書類のうち、仕訳帳や総勘定元帳、棚卸表、貸借対照表、損益計算書などは、スキャナ保存の対象外となっています。このような書類は、紙で作成したものをあとからスキャナ保存することはできません。紙で作成したものはあくまで紙のまま保存しておく必要があるので注意が必要です(はじめからパソコンで作成したものはそのまま電子的に保存できます)。

前述した書面での作成が義務付けられている契約書以外の書類は、基本的にすべて電子化することができると考えることができます(スキャナ保存の対象外となっている国税関係書類に関しては、はじめからPCなどで作成することで電子的に保存することが可能です)。

また、以前は紙での作成や保存が必要とされていたものであっても、近年の電子化の流れを受け、法律改正によって電子化がすでに解禁されている契約類型も存在します。

| 書類 | 備考 |

|---|---|

| 保証契約書 | 民法第446条第2項・第3項 |

| 定期借地契約書 | 借地借家法第22条第1項・第2項 |

| 定期建物賃貸借契約の際の説明書面 | 借地借家法第38条第1項・第2項 |

| 宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約書 | 宅建業法第34条の2第1項・第11項 ※ただし、相手方の承諾が必要 |

| 宅建業法35条書面(重要事項説明書) | 宅建業法第35条 ※ただし、相手方の承諾が必要 |

| 労働条件通知書 | 労働基準法第15条第1項 ※ただし、相手方が希望した場合 |

| 派遣労働者に対する就業条件明示書 | 労働者派遣法第34条 ※ただし、相手方が希望した場合 |

| 建築請負契約の契約書面 | 建設業法第19条第1項・第3項 ※ただし、相手方の承諾が必要 |

| 旅行業務に関する契約の取引条件等説明書面 | 旅行業法第12条の4・第12条の5 ※ただし、相手方の承諾が必要 |

| マンション管理業務委託契約に関する重要事項説明書面・契約書面 | マンション管理適正化法第72条・第73条 |

近年だと、2022年5月の不動産取引における電子契約の利用が全面解禁により、不動産業界における書面の電子化が急速に進みました。

また、2023年6月には改正特定商取引法の施行が完了し、従来書面での交付が必要とされていた訪問販売に関する交付書面(クーリングオフ)も電子化できるようになっています(ただし消費者の事前承諾が必要)。

以下の記事では、電子化できる契約書の見分け方に加えて、GMOサインが以前行った電子契約の利用頻度が高い契約類型に関するアンケート結果を紹介しています。はじめにどの契約書から電子化すべきか迷われている方は、ぜひ参考にしてみてください。

すでに解説してきたように、書類の電子化についてはさまざまな法律でルールが定められています。以下では関連する主な法律の概要を解説します。

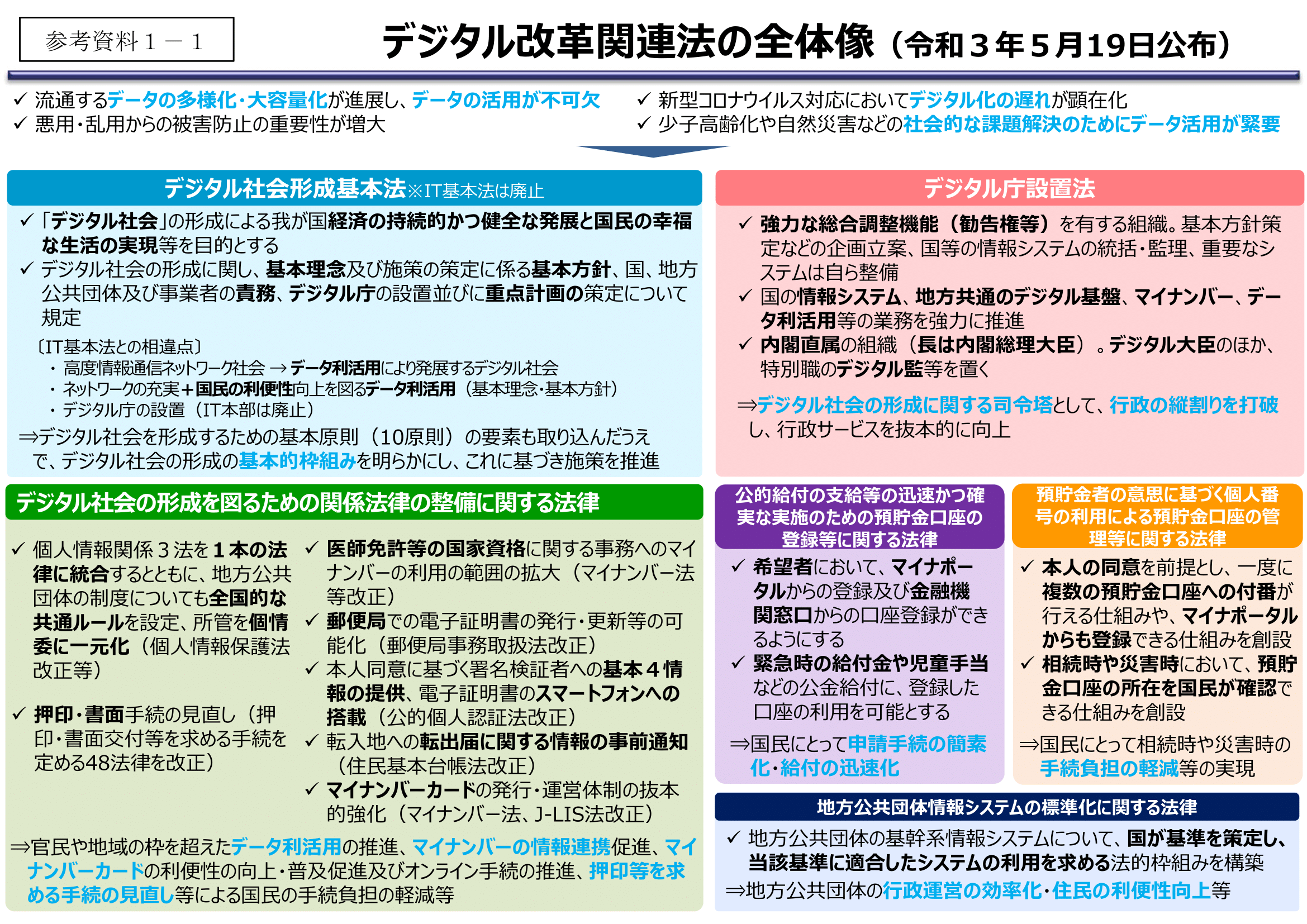

デジタル改革関連法とは、デジタル技術の普及と活用を促進し、国民生活や経済活動を支えるデジタルインフラの整備を目指す法律です。2021年に成立し、以下の6つの法律から構成されています。

デジタル社会を形成するための基本原則(10原則)の要素も取り込んだうえで、デジタル社会の形成の基本的枠組みを明らかにし、これに基づき施策を推進することを目的とする

デジタル社会の形成に関する司令塔として、行政の縦割りを打破し、行政サービスを抜本的に向上するデジタル庁を設置する。

官民や地域の枠を超えたデータ利活用の推進、マイナンバーの情報連携促進、マイナンバーカードの利便性の向上・普及促進及びオンライン手続の推進、押印等を求める手続の見直し等による国民の手続負担の軽減等を目的とする

公的給付に関する申請手続の簡素化・給付の迅速化をする

相続時や災害時の手続負担の軽減等の実現

地方公共団体の行政運営の効率化・住民の利便性の向上

このデジタル改革関連法により、多方面でデジタル化が推進されてきました。書面の電子化に関連するところでは、デジタル社会形成整備法に基づき、押印や書面の交付を求める各種手続きの見直しのための関連法令の改正が進められました。

電子帳簿保存法は、国税に関する帳簿や書類などの電子保存を認める法律です。電子帳簿保存法では、電子保存の形式について3つの方法を認めています。

電子的に作成した帳簿や書類を電子データのまま保存する。

紙で作成された書類をスキャナ等で読み取って電子的に保存する。

電子データで授受された取引関連書類をデータのまま保存する。

これらの方法をとったうえで、真実性の確保、関係書類の備付け、見読可能性の確保、検索機能の確保という要件をみたすことにより、国税に関する書類を電子化して紙で保存しないようにすることができます。また、以前は電子保存をするためには税務署長による事前の承認を取得する必要がありましたが、2021年の電子帳簿保存法改正により、2022年4月1日以後に保存するものについては、税務署長の事前承認が不要となりました。

e-文書法とは、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の2つの法律の総称です。

電子帳簿保存法は、国税に関する書類の電子化に関するものでした。これに対して、e-文書法は、民間企業において保存義務のある各種書面について電子化を認めるものです。具体的には、法人税法や会社法、商法、証券取引法などで保管が義務付けられている帳簿、議事録、請求書、領収書などが対象となります。

IT書面一括法は、「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」のことで、書面の交付や提出が必要とされている書類について、一定の条件を満たした場合に電子メールやFAXなどの電磁的手段による交付や提出をすることを認める法律です。

この法律は金融庁、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省が所管する各種法令を一括して修正するものです。その法令の数は約50にのぼり、これによって多くの書面を電子化することが可能となっています。

電子署名法は、2001年に施行され、正式名称を「電子署名及び認証業務に関する法律」とする法律です。この法律の制定により、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書は、真正に成立したもの(本人の意思に基づき作成されたもの)と推定され、本人による署名・押印と同等の証拠力を有することになりました。

また、電子署名が本人のものであると証明するための、第三者による「認証業務」及び「特定認証業務」の制度が整備されました。この認証業務・特定認証業務である電子署名サービスを用いて電子署名を施すことで、法的な効力を確保した電子契約等を作成することができるようになりました。

書類を電子化するには、大きく分けて2つの方法があります。1つは、書類を一度紙で作成して、作成したものをスキャナなどで読み取って電子化する方法です。もう1つは、最初から電子的な記録として書類を作成する方法です。この場合、たとえば契約書であれば、電子契約サービスを用いるなどして電子署名による電子契約をすることが最近増えています。

本記事では電子化できる書類と電子化できない書類を確認してきました。紙で作成・保存してきた書類を電子化することには、作成・印刷の手間やコストの削減、管理のしやすさなどの観点で多くのメリットがあります。

特に契約書については、企業によっては日々多数の作成が必要です。紙で作成する場合には、同じものを2部作成する必要があること、袋綴じを施して製本する必要があることなど、特にページ数が多い場合には多くの手間とコストがかかります。電子署名を利用できる電子契約サービスを導入することで、このような手間とコストを大幅に削減することができます。

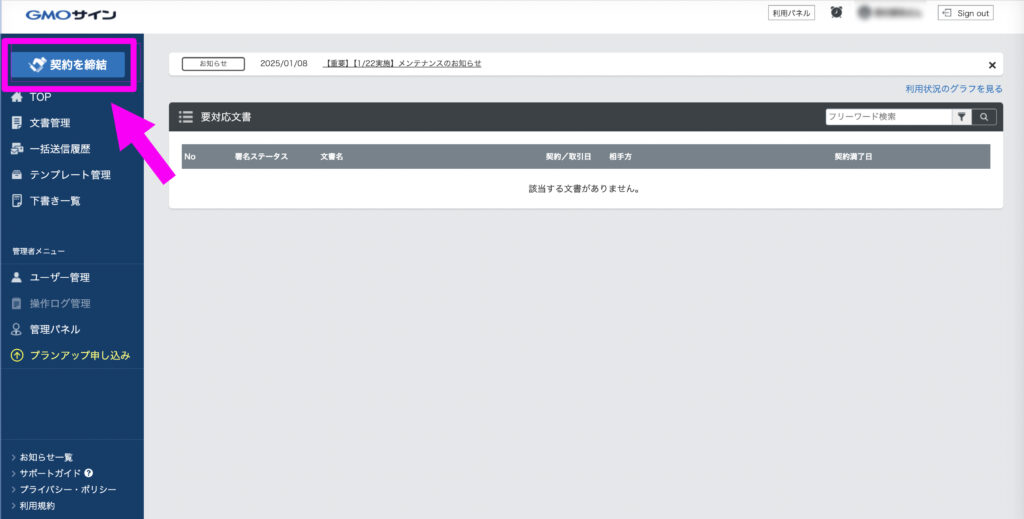

電子契約サービスとしては、電子文書をアップロードするだけで電子契約を行うことができる電子印鑑GMOサインがおすすめです。業務効率を大幅に向上することができ、年間で約80%のコスト削減も可能です。350万以上の企業・自治体で採用されている国内シェアNo.1(※)の信頼されているサービスですので、この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

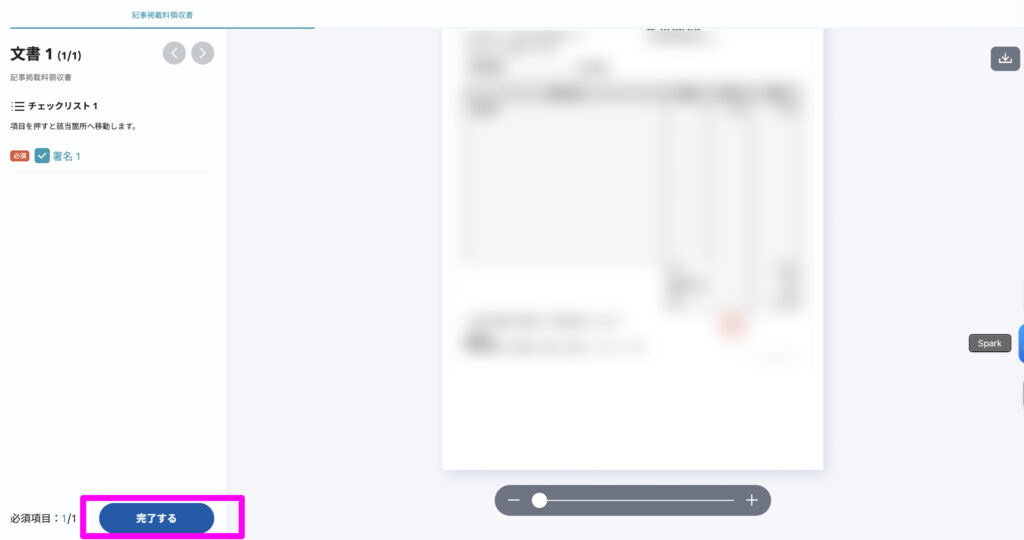

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

\ 電子契約サービス国内シェアNo.1(※)獲得 /

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。

※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。

電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。