お金や物品の貸し借りが発生する際は、借用書を作成します。

何を書けばいい?

効力を高めるにはどうしたらいい?

と借用書の作成方法に関してお悩みの方に向けて、本記事では以下について解説します。

- 借用書の基本知識(定義や目的)

- 借用書の書き方見本(テンプレート)

- 借用書の効力を高める方法

- 借用書を電子化するメリット

借用書の正しい書き方を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

借用書の基本知識

まずは、借用書の基本知識として、目的や借用書の交わし方、金銭消費貸借契約書との違いを解説します。

借用書の主目的:貸し借り内容の明確化

借用書は、誰が誰にお金をいくら貸し借りしたかを証明するものです。お金の貸し借りは口約束でも成立しますが、借用書がないと、

- 受け取ったお金はもらったと認識しているので返済しない

- 50万円しか借りた記憶はない、100万円も借りたはずがない

といった認識の相違による金銭トラブルが発生しかねません。

借用書は、金額や返済期日など貸し借りの内容を貸主・借主双方の認識を一致させ、明確にする目的があります。

借用書の交わし方は書面契約または電子契約がある

借用書は、書面契約または電子契約で交わせます。具体的な方法は以下のとおりです。

| 書面契約(手書き) | 書面契約(パソコン作成) | 電子契約 | |

|---|---|---|---|

| 借用書の交わし方 | 対面または郵送で契約 | パソコンで作成・印刷後に対面または郵送で契約 | パソコンで作成しWeb上で契約 |

| メリット | チラシの裏やメモ帳で容易に作成可能 | 体裁が整った借用書を作成可能 | Web上で完結収入印紙が不要 |

| デメリット | 紛失や誤字収入印紙が必要 | 印刷の手間収入印紙が必要 | 電子契約サービスの登録 |

書面契約のほうが簡単に見えますが、長期的な管理や複数回の契約締結を考慮すると、電子契約のほうが効率的です。

なお、民法587条によると、電子契約は書面契約と同じ効力を持つとされています。

(民法587条)

消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

出典:民法 | e-Gov法令検索

借用書の作成から管理まで手軽に行いたい場合は、電子契約がおすすめです。

金銭消費貸借契約書との違い

借用書と似た書類に、金銭消費貸借契約書があります。以下に違いをまとめました。

| 比較項目 | 借用書 | 金銭消費貸借契約書 |

|---|---|---|

| 比較項目 | 借用書 | 金銭消費貸借契約書 |

| 主な使用場面 | 友人や家族など個人間のお金の貸し借り | 企業における大事な取引 |

| 目的 | お金の貸し借りの事実証明 | 貸し借りの条件の明確化 |

| 作成者 | 借主 | 貸主・借主 |

| 署名捺印 | 借主が署名捺印 | 貸主・借主が署名捺印 |

| 保管方法 | 貸主が保管 | 貸主・借主がそれぞれ保管 |

借用書は借主が主体的に作成しますが、金銭消費賃借契約書では貸主・借主双方が話し合って交わします。

借用書の記載事項

借用書に記載すべき事項を紹介します。

最低限必要な6つの事項

借用書はあくまでお金を借りたことを証明するものです。法的に証拠能力を持たせるには以下の項目が必要です。

- 表題(借用書)

- 宛名(貸主の名前)

- 借りた金額

- 借りた日付

- 返済期日

- 自分(借主)の住所・署名捺印

表題に借用書の記載がないと、借りたお金なのかもらったお金なのかが曖昧なため、贈与とされる可能性があります。表題にはかならず借用書と記載しましょう。

次に、貸主の名前を記載します。「借りた先がわからなくなり、期日を過ぎてしまった」などの返済トラブルを防ぐためにも、忘れず記載しましょう。

借りた日付は、貸し借りの事実の証明に必要です。借りた金額はトラブル時に重要な情報となるので、記載間違いがないよう注意しましょう。

また、返済期日の記載がないと、返済の約束をしていないとみられ、贈与と疑われる可能性があります。返済期日は時効を決める重要な情報でもあるため、必ず記載しましょう。分割払いであれば各支払い回の期日も決めておきます。

最後に、借主が本人である証明として、住所と名前を署名し捺印します。

できれば記載したほうがいい4つの事項

以下の条項は必要に応じて記載しましょう。

- 返済方法

- 利息

- 遅延損害金

- 期限利益の喪失条項

返済方法は、一括払いか分割払いかを記載します。分割払いでは、1回あたりの支払い金額や期日の記載が必要です。

利息をつける場合は、年利〇%と記載します。なお、家族間の貸し借りで110万円を超える場合(基礎控除外)、無利息だと贈与とみなされる可能性があります。

損害遅延金とは、返済遅延に伴い発生する損害賠償金です。損害遅延金は1.46倍を上限利率としており、たとえば元本が10万以上100万未満の場合は年率26.28%まで設定できます。

期限利益の喪失条項とは、分割返済の遅延など借主の契約違反があった場合に、貸主が貸付金の一括返済を請求できる条項です。以下のような記載を行います。

甲または乙が本契約に違反した場合、相手方の書面通知により、すべての債務の期限が即時到来し、一括弁済義務が生じる

借用書の見本と書き方のルール【個人間】

借用書をパソコンで作成する場合と、手書きで作成する場合の見本を紹介します。

なお、紹介する見本は基本的な内容を含んでいますが、保証人など追加条項や貸金業法など関連法規の遵守が必要になる場合があります。そのため、借用書の作成に関して詳しくは、弁護士など法律の専門家へご相談ください。

パソコンで作成する借用書の見本

パソコンで作成する場合の見本はこちらです。

借 用 書

私、○○○○(借主)は、△△△△(貸主)様より、下記の金額を借用いたしました。

借用金は下記の返済期日までに、確実に返済いたします。

借用金額: 金○○○○○○円也

借用年月日: ○○○○年○○月○○日

返済期日: ○○○○年○○月○○日

返済方法: 一括返済 / 分割返済(毎月○○日に○○○○円)

利息: 年○○%(利息の有無や率は当事者間で決定)

返済先: ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○

口座名義 △△△△

特記事項:

(必要に応じて、担保や保証人、遅延損害金などの条件を記載)

上記の通り相違ありません。

○○○○年○○月○○日

借主 住所:

氏名: 印

※本書は1通作成し、貸主が原本を保管するものとします。借主は本書のコピーを保管するものとします。

貸主との話し合いで決めた内容をもとに作成します。

借主の住所・氏名はパソコンで入力しないように注意しましょう。同姓同名者との区別と本人確認のため、印刷してから借主本人が住所・氏名を自筆する必要があります。

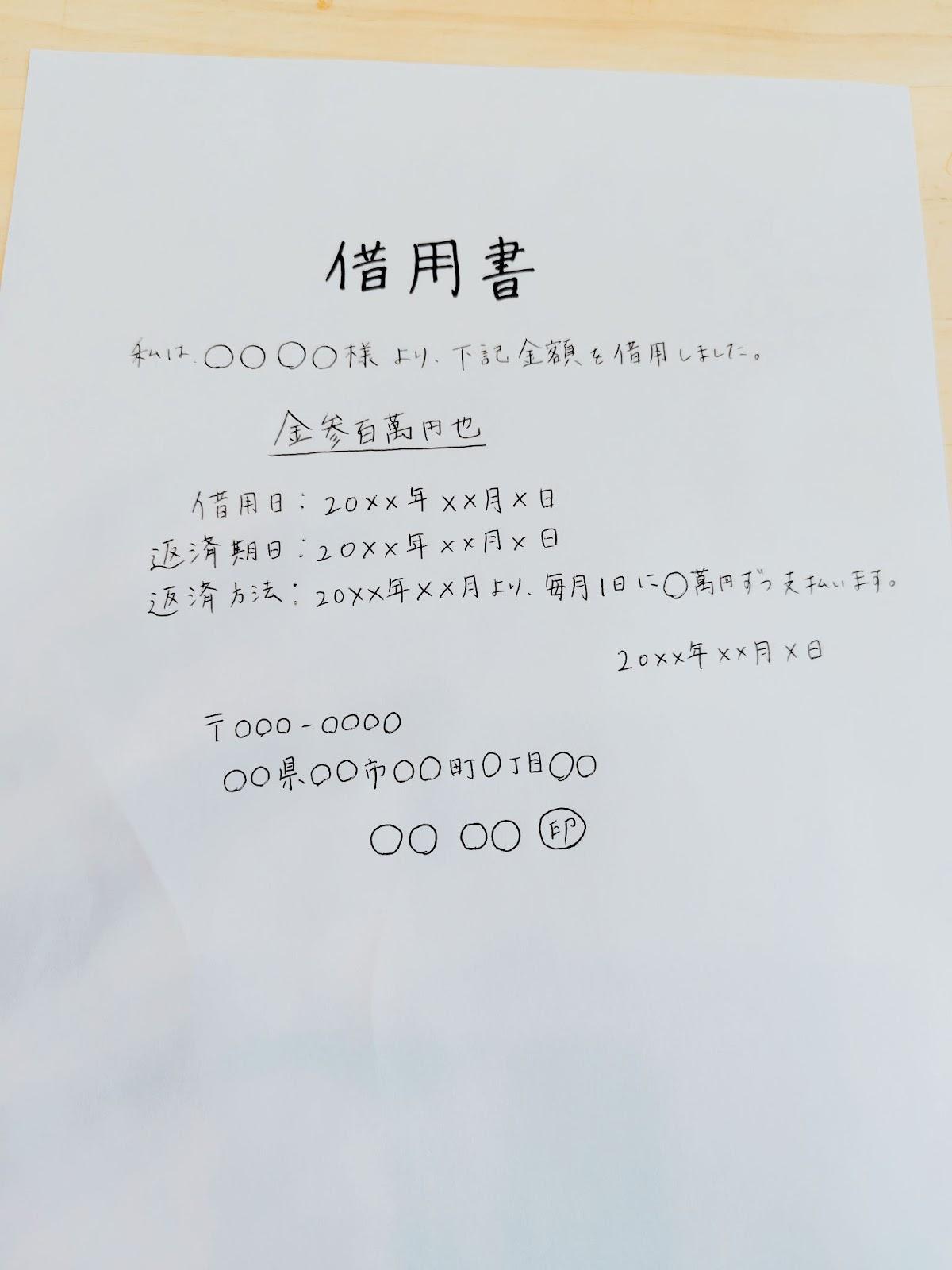

手書きで作成する借用書の見本

手書きの場合の見本は以下のとおりです。

必要に応じて、利息や損害遅延金を付け加えてください。印鑑を持参していない場合は拇印で代用可能です。

パソコンでの作成とは異なり、データとして保存できないため、その場で書いて貸主にすぐ渡さず、必ずコピーなど控えをとりましょう。

借用書の記載ルール

借用書の基本的な記載ルールは以下のとおりです。

- 手書きでは油性のボールペンで書く

- 金額は間隔をあけない

- 金額は漢数字を使う

借用書は長期間保管するため、手書きだと時間が経つにつれて文字が薄くなります。手書きで記入する際は、油性のボールペンを使用してください。

また、金額の前に隙間があると数字を書き足せてしまうため、金額は間隔をあけず、冒頭に「金」をつけましょう。

ほかに、金額を記載する際は、漢数字を使用しましょう。算用数字の3は少し書き足すと8、漢数字の三は五に改ざんが可能です。そのため、特に一・二・三・十・万といった改ざんしやすい漢数字は、大字の使用をおすすめします。

| 漢数字 | 大字 |

|---|---|

| 一 | 壱 |

| 二 | 弐 |

| 三 | 参 |

| 十 | 拾 |

| 万 | 萬 |

上記ポイントに注意すると、借用書の証拠能力を確保し、改ざんを防止できます。

借用書の作成手順

借用書の具体的な作成手順を紹介します。

貸主・借主で貸し借りの内容を細かく決める

お金の貸し借りを行う際、曖昧な取り決めは、のちのちトラブルに発展します。そのため、まずは当事者間で借用書に記載する内容を話し合いましょう。

話し合いが必要な内容は以下のとおりです。

- 返済期限

- 借りる日付

- 返済方法(一括返済 or 分割返済)

- 利息の有無

- 遅延損害金

返済方法はなるべく記録が残る振込にしましょう。手渡しだと記録が残らないため、返済した・してないといったトラブルになる可能性があります。

借主が借用書を作成する

借用書の内容が決まれば、借主が借用書を作成します。借用書は、お金を借りたと証明する書類であるため、貸主ではなく借主が作成してください。

貸主がお金の貸し借りを書類上で記録したい場合は、借用書の作成を借主に依頼するか、金銭消費貸借契約書を用意しましょう。

借主が署名捺印する

借用書ができたら、内容に間違いがないか貸主・借主双方が確認したのち、借主が住所と名前を自筆し捺印します。印鑑の種類は認印でも実印でもかまいません。

印鑑の種類で借用書の効力は変わりませんが、本人の証明としてより効果的なのは実印です。また、実印に印鑑証明をつけると、本人証明の信頼性がさらに増します。

借主が余白に収入印紙を貼る

借用書が完成したら、収入印紙を貼付しましょう。収入印紙とは、課税文書に対し印紙税を納めるために貼る証票で、1万円以上の賃借で印紙税を納める必要があります。

また、収入印紙は、課税文書を作成する借主に貼る義務があります。

収入印紙を貼る場所は明確に決められていませんが、表題や自署の横が一般的です。収入印紙で借用書の文字が隠れないよう、十分なスペースに貼りましょう。

収入印紙を貼ったら、消印を押します。消印とは、収入印紙の使いまわし防止のために、収入印紙と書類をまたぐようにして署名あるいは押印することです。収入印紙に消印がない場合は、過怠税を徴収される恐れがあるため、忘れないようにしましょう。

借主が写し(白黒コピー)をとる

借用書の原本は貸主に提出し、貸主が保管・管理します。

原本を2通作成すると、それぞれに収入印紙を貼る必要がありコストがかかるため、控えが欲しい方はコピーをとるのがおすすめです。

また、控えをとる際は、カラーコピーをしないよう注意してください。収入印紙を貼付した借用書をカラーコピーすると、印紙や消印部分が鮮明に写され、印紙等模造取締法第1条に違反する恐れがあります。

(印紙等模造取締法第1条)

政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。

出典:印紙等模造取締法 | e-Gov法令検索

借用書が効力を持たないケースとは?

借用書を作成しても、無効となるケースを紹介します。ご自身の借用書が無効とならないか、今一度確認しましょう。

記載事項に不備のある契約

借用書の記載に不備があると、借用書の証拠能力が不十分になります。

- 金額が間違っておりいくら借りたか明確ではない

- 金額のみの記載で借りたかどうか明確ではない

- 貸主の名前がなく誰に借りたか明確ではない

- 借主の住所や名前がなく誰が借りたか明確ではない

このように記載に不備がある場合、「お金は借りたが、こんなに借りていない」「自分は借りていない」といった金銭トラブルになる可能性があります。

記載事項に不備がないか、しっかり確認しましょう。

制限行為能力者との契約

以下の制限行為能力者と借用書を交わした場合は、契約自体が無効です。

- 未成年者

- 成年被後見人

- 被保佐人

- 被補助人

制限行為能力者は、十分な判断能力がないため、不利な契約から保護される対象です。金銭のやりとりが実際にあったとしても、借金自体が無効となります。

ただし、未成年者が偽の身分証などを使用して自分が未成年であることを偽って契約した場合は、契約を取り消せない可能性があります。

犯罪目的や脅迫による契約

借金の目的が犯罪行為、もしくは借金の返済に犯罪行為を迫る場合は、契約が無効になります。

- 違法賭博による借金

- 違法薬物を購入するための借金

- 性風俗での労働を条件とした借金

民法第90条で、公の秩序や善良の風俗に反する法律行為が無効になると定められているためです。

(公序良俗)

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

出典:民法 | e-Gov法令検索

法律違反や道徳的に問題がある契約は、借金自体が無効になります。お金の貸し借りを行う前に、お金を借りる必要性やお金の使い道を明らかにしておきましょう。

錯誤のある契約

錯誤とは、本人の勘違いや思い違いのことです。

- 10万円のつもりが借用書の記載ミスで100万円になっていた

- 信頼できる知人に借りたつもりが実は闇金融だった

このように、錯誤によって本来の意志や求めている内容と違う契約を結んだ場合は、民法第95条にもとづき借金自体が無効になります。

(錯誤)

第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

出典:民法 | e-Gov法令検索

ただし、錯誤なのか、借用書を覆すための主張かを客観的に証明するのは難しく、裁判で錯誤が認められるとは限りません。

時効を迎えた契約

時効を迎えると返済義務がなくなります(債権者に通知する必要があります)。従来、個人間借金の時効は10年でしたが、2020年に原則5年に短縮されました。

ただし、裁判や強制執行が行われると、時効が更新もしくは完成猶予(停止)となる場合があります。

借用書の効力を高める方法

借用書の効力を高めるには、借用書を公正証書にする方法と、連帯保証人を立てる方法があります。それぞれ詳しくみていきましょう。

公正証書にする

借用書を公正証書にすると、より強い証拠になります。公正証書とは、公証人が法律に基づいて作成する証書です。また、公正証書は公証役場で保管されるため、改ざんされるリスクを低減できます。

借用書が公正証書化されていないと、お金の貸し借りで返済トラブルが発生した場合、裁判で訴訟を提起し、確定判決を取得できなければ強制執行へ移れません。

一方、公正証書の借用書があれば、裁判を行わずとも、裁判なしでの差し押さえなど強制執行の手続きを行えます。

連帯保証人を立てる

貸したお金を確実に回収するには、連帯保証人を立てる方法があります。連帯保証人は、貸主である債務者が返済できなくなった場合に、代わりにお金を返済する義務を負います。

連帯保証人を立てる場合、借用書には「連帯保証人は、借主が本契約にて負担する一切の債務について、借主と連帯して履行することを保証する」などの一文をいれます。また、連帯保証人の自筆署名・捺印が必要です。

連帯保証人を確保できない場合は、立会人をつけておくと借用書の金銭トラブル対策となります。立会人は返済の保証はしませんが、契約を見届ける証人です。連帯保証人と間違われやすいため、債務の保証義務はない旨を付け加えて署名捺印してもらいましょう。

借用書は簡単・高セキュリティな電子契約がおすすめ!

借用書を初めて作成する場合は、特に難しく感じるものです。

しかし、電子契約であれば、書面契約と比較して容易に契約を交わせます。以下では、電子契約が借用書の作成におすすめな理由について解説します。

紙の契約書と同等の効力がある

電子契約で締結した借用書は、紙の借用書と同等の効力があります。

ただし、消費貸借が内容を記録した電子契約によってされたときは、本人による電子署名が行われているものに限り、書面によってされたものとみなされます。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

出典:電子署名及び認証業務に関する法律 | e-Gov法令検索

電子署名を行わずに電子契約で交わしても、契約が締結されたことにはなりません。

紙の契約書と同じ効力を持つ借用書を電子上で交わすには、電子契約サービスを使用して電子署名しましょう。

紛失・改ざんリスクを軽減できる

電子契約では、契約データがクラウドやサーバーに保管されるため、紛失リスクを回避できます。

また、タイムスタンプでの改ざん防止や、ファイルの暗号化による情報漏えいの低減など、セキュリティ性が高い点もメリットです。

特に、電子契約サービスの電子印鑑GMOサインでは総務大臣に認定されたタイムスタンプを導入しています。タイムスタンプとは、タイムスタンプが付与された日時にそのデータが存在しており、以降は変更(改ざん)されていないと証明する技術です。

GMOサインでは最終署名者(借用書の場合、借主)の署名手続き完了後、すぐにタイムスタンプが付与されます。契約締結後の改ざん防止となり、セキュリティリスクを低減できます。

借用書では日付や金額などを改ざんされると、大きなトラブルになりかねません。改ざん防止のシステムを完備した電子契約は、安全性が高く安心して利用できます。

作成時の手間を減らせる

紙で借用書を作成する場合は、対面または郵送し、貸主に書類の確認や原本の管理を頼む必要があり、多大な時間と労力を要します。双方の確認が一度で終わるとは限らず、何回かやりとりが発生する可能性もあります。

また、紙の借用書は収入印紙の貼付が必要なため、印紙の調達や消印に手間がかかるほか、コストがかかる点も注意が必要です。

一方、借用書を電子契約で交わせば、Web上で完結するため、難解な条項を調べて書く手間や署名を依頼する手間を削減可能です。

さらに、電子契約では収入印紙が不要で、収入印紙を買ったり貼付したりする手間が省けるため、より手軽に作成できます。

3ステップで簡単に作成できる

電子契約は3ステップで簡単に作成できます。

- WordやExcelで作成しPDF化(紙の場合はスキャン)

- 電子契約システムで読み込む

- 電子署名する

紙面上で借用書を交わす場合は、手書きまたは印刷する必要がある一方、電子契約はパソコンで作成後、PDF化するだけで書類が完成します。その後は、電子契約システムに従って電子署名をすれば契約完了となり、紙の借用書には必要な捺印が電子契約では不要です。

借用書は電子契約で作成しよう

ここまで、借用書の目的・書き方・作成手順・電子契約についてまとめました。

借用書は消費貸借の事実を証明する書類であり、特に、手書きで作成する場合は、紛失や改ざんのリスクが高く、大きな金銭トラブルにつながる可能性があります。

- 借用書の改ざんを防止したい

- 遠方にいる貸主と借用書を交わしたい

- 収入印紙代金を節約したい

などの希望がある方には、電子契約がおすすめです。

なかでも、電子印鑑GMOサインは総務大臣の認定タイムスタンプを導入しており、借用書の作成時刻や安全性を証明でき、セキュリティリスクを抑えられます。この機会にご検討ください。

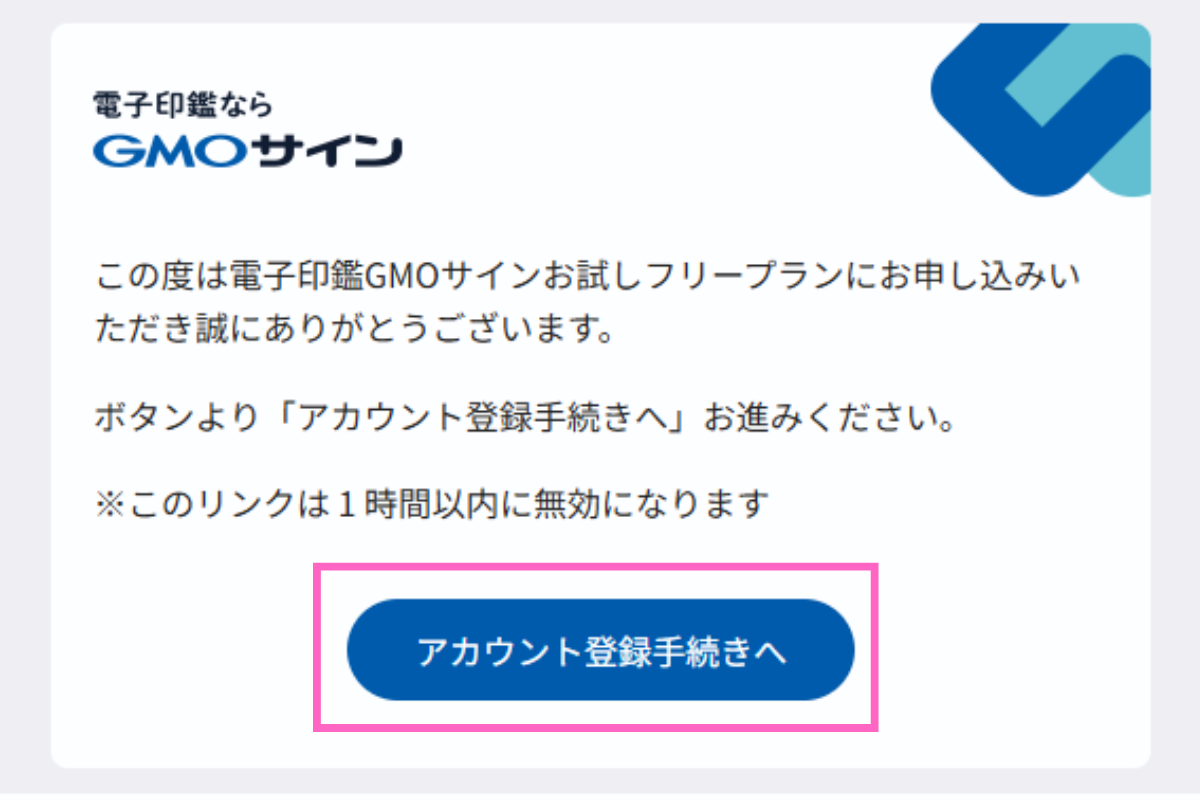

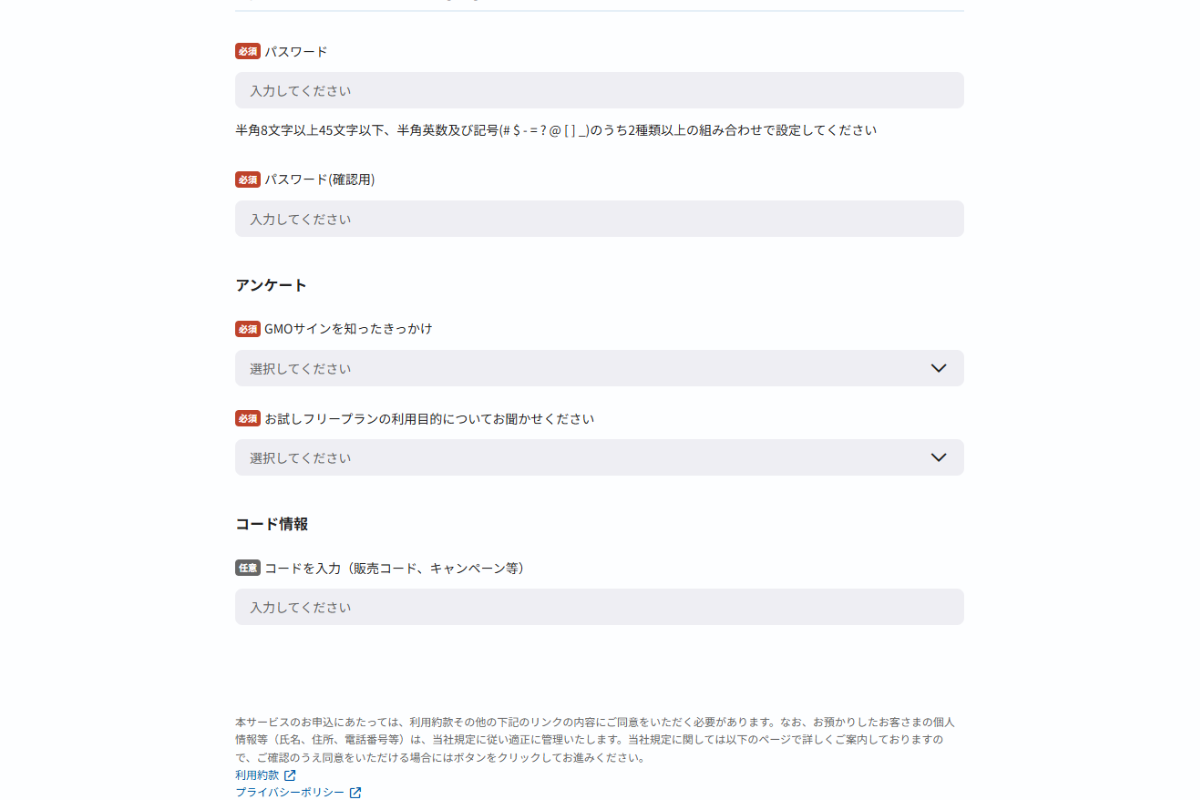

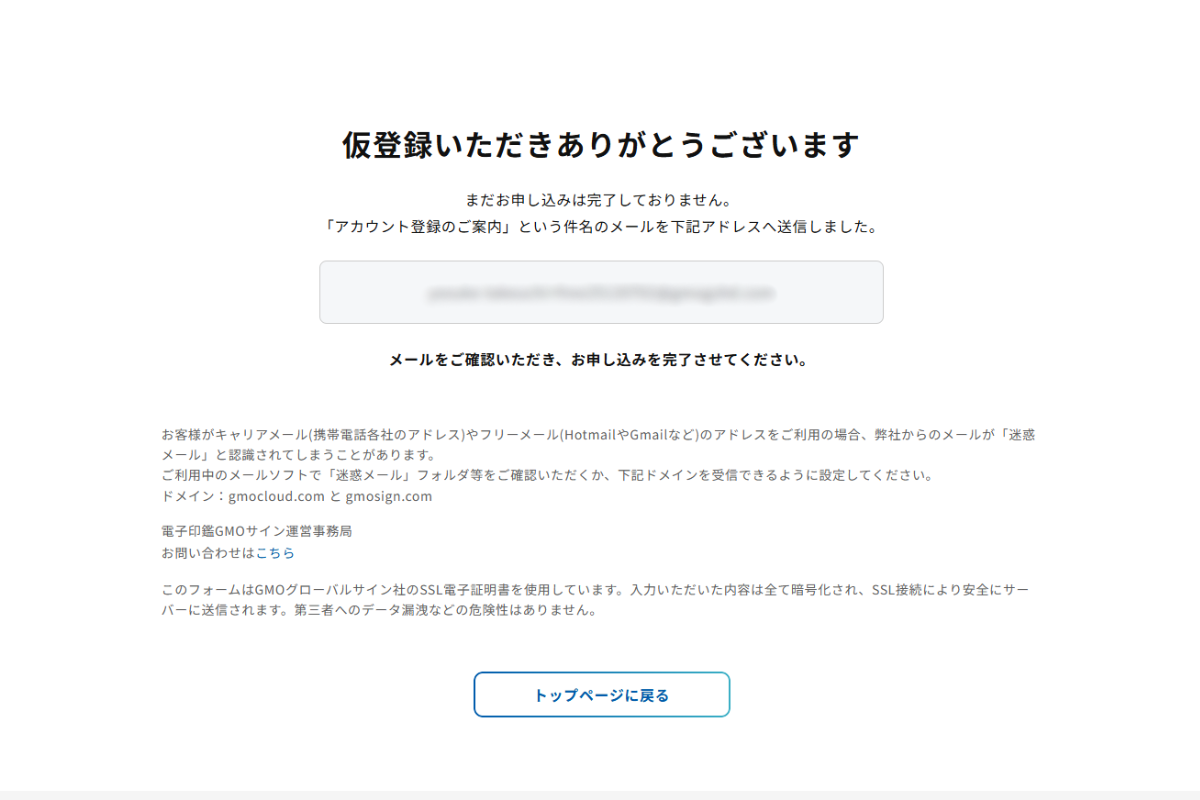

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)