\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

会社の実務では、社長に代わって部長や課長などが契約書に署名押印することが慣例となっているケースが多々あります。しかし契約の有効性を厳密に考えた場合、このような行為によってなされた契約は無効となるリスクがあるので注意が必要です。

今回は、署名押印権限のない者による署名押印のある契約書の有効性について、民法の「無権代理」と「表見代理」や会社法の規定も交えながら解説します。

会社の代表権をもつ社長などに代わって部長や課長などが契約書に署名押印することは法的には「代理」と呼ばれる行為にあたります。

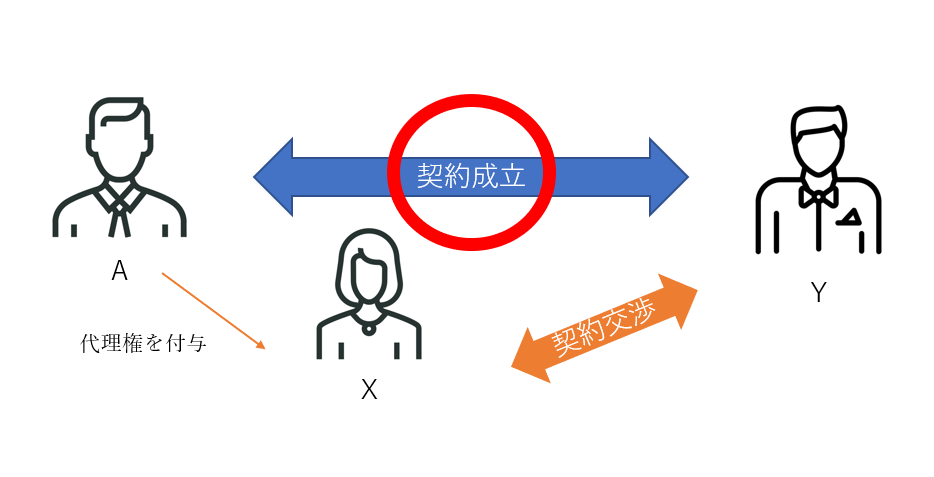

代理とは、本人に代わって別の人間が契約などの法律行為を行うことで、その法律上の効果(結果)を直接的に本人に帰属させる民法に定められた制度です。

たとえば、本人「A」から代理権を与えられた「X」が「Y」との間で代理人として契約を締結した場合、AY間で契約が成立することになります。会社などの場合には、会社の代表権を与えられている社長などが、いわば会社の代理人として法律行為をすることによって会社と相手方との契約が成立することになるのです。

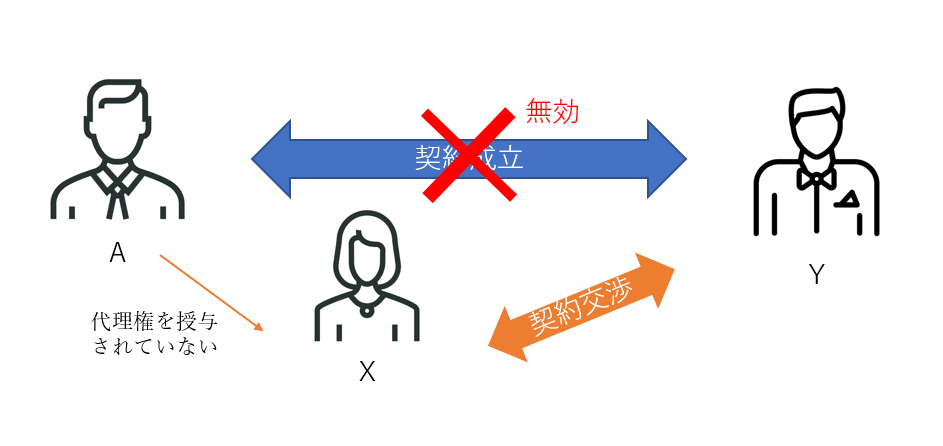

代理人による行為が有効となるためには、その前提として本人から代理人に対して代理権が授与されている必要があります。代理権を授与されていないにもかかわらず、他人のために代理行為をする者のことを無権代理人といいます。

無権代理人の行った法律行為は、原則として本人に対しては無効とされています。

上述と同様、本人を「A」、Aから代理権を貰っていないのに代理人として行動している人(無権代理人)を「X」、その契約の相手方を「Y」として考えてみましょう。

本人であるAがまったく知らないところでXが「Aの代理人である」と称してYとの間でA所有の不動産を売却する契約を結んだとしましょう。Aはその契約通り、自分の不動産をYに売却しなくてはいけないのでしょうか?

安心してください、そんなことはありません。この場合、無権代理人であるXと相手方Yとの間の契約の履行を強制されたとしたら、本人であるAはたまったものではありません。自分のまったく知らないところで自分の財産が勝手に売買され、その契約に従わなくてはならないとしたら大変なことになってしまいます。

民法では無権代理人が行った法律行為は本人との間では無効とされているため、この事例ではAには契約を履行する義務はまったく発生しないのです。なお、本人が無権代理人の行為を追認する(了承する)ことで本来無効である契約などを有効とすることは認められています(民法第113条)。

このように、無権代理人の行った法律行為は本人との関係においては無効となるのが法律上の原則です。しかし、本人と無権代理人との間に一定の関係性がある場合には、無権代理人の結んだ契約は本人に対して有効とされ、契約の履行を義務付けられるケースがあります。それが表見代理(ひょうけんだいり)です。

これは、無権代理人の法律行為の相手方を保護するために設けられている制度です。たとえば売買契約でAの無権代理人Xが売り手Yと売買契約を締結し、YはすでにAのために商品を仕入れていたとします。売り手Yからすれば本人Aの意思に基づいた購入申し込みだと信じたから売買契約を締結したのに、「実は代理人Xには権限がありませんでした」と言われて契約そのものが無効になってしまったら、Yは仕入れた商品代を負うことになってしまいます。このように、相手方からすると契約そのものが無効となることを避けたい場合もあるわけです。

民法では、表見代理が成立するパターンを以下のように3つ規定しています。

実際には与えていないにもかかわらず、代理権を与えた旨を本人が無権代理人の相手方(以下「第三者」と表記します)に表示した場合、無権代理人の行った行為は表見代理として本人に対して有効となります。ただし、第三者は原則として善意・無過失であること(代理権があると過失なく信じている状態)が必要です(民法第109条)。

たとえば本人が冗談で言っていることが明らかであるような場合には、表見代理は成立しません。

代理人が、本来与えられている代理権の範囲を越えて契約する場合、代理人に権限があると信じるにつき第三者に正当な理由があることを条件として表見代理が成立します(民法第110条)。

たとえば、100万円までの売買契約を締結する代理権を与えられている代理人が150万円の売買契約を締結するようなケースにおいて、代理人が150万円までの売買契約を締結する代理権があると相手方が信じたことに正当な理由があるときは表見代理が成立します。

かつての代理人(現在は代理人でなくなっている者)が本人の代理人として法律行為を行った場合、以下のような条件のもとに表見代理が成立します(民法第112条)。

法律的にみた場合、会社などの法人が契約をする際には、その法人を代表(代理)する権限のある者が法律行為をする必要があります。通常の場合、会社では「代表取締役社長」などに代表権が与えられているため、社長などが会社を代表して契約書に署名押印をすることが正式な契約のプロセスになります。

また、社長以外の者であっても会社から包括的な代理権を与えられている場合には、その者が署名押印などをすることによっても契約書は有効となります。

部長や係長など本来は会社を代表する権限のない社員が会社の契約書に署名押印などをした場合、原則としてその契約は会社に対して無効となります。そのような行為は「無権代理行為」に該当するためです。

しかし、会社法や民法の規定により以下のような場合には一定の条件のもとに契約が有効となる可能性があります。

「副社長」「専務取締役」など会社を代表するような印象を与える肩書を持つ者が署名押印している場合、契約の相手方は善意であれば(契約締結の権限があると信じていれば)契約は有効となります(会社法第354条)。

「支店長」「所長」などの肩書を持つ者が署名押印した場合、契約の相手方が善意(契約締結の権限があると信じていれば)の場合には契約は有効とされます(会社法第13条)。

使用人とは、従業員のことです。取締役などの役員でなくても「部長」「本部長」といった肩書を持ち事業判断の権限を持つ従業員や事業の統括責任者に対して、たとえ社内的には押印に関する制限を課していたとしても、契約の相手方が過失なく社内ルールを知らなかった場合には、当該契約は有効になります(会社法第14条)。

たとえ上記に該当しない場合でも、署名押印した者に会社を代表する権限があると信じるにつき正当な理由がある場合には、表見代理が成立し契約が有効となる可能性があります(民法第110条)。

日本ではビジネス上の慣習として、部長や係長など会社代表権のない社員が契約書に署名押印するケースが多数存在します。しかし、法律的にみた場合、そのようにして締結された契約には無効となる潜在的なリスクがあるのです。

せっかくの契約が無効となることの無いよう、もし契約書に署名押印した者がその権限を有しているかどうか不明である場合には、代表取締役自身による署名押印などを求めるのもひとつの手です。

電子印鑑GMOサインは、署名前に社内の承認を得るワークフローを設定することができる電子契約サービスです。担当者が承認者(決裁権者など)へ承認依頼をし、承認者の承認を経てはじめて相⼿⽅に署名依頼を送信するといった、ワークフローをあらかじめ設定しておくこともできます。この機会にぜひご検討ください。

電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。

※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。

電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。