PDFの請求書には印鑑を押したほうがよい?

請求書に電子印鑑を使っても問題ない?

請求書に印鑑を押すことは法律上の義務ではありませんが、取引先の慣習や信頼性の観点から押印を求められるケースも多いのが実情です。そのため、PDF形式の請求書の場合においても、対応できるようにしておくことが大切です。

この記事では、請求書に電子印鑑を入れたい方に向けて、以下の内容を解説します。

- 請求書への電子印鑑の必要性

- 電子印鑑の法的有効性

- 請求書に電子印鑑を押印する方法

- 請求書に電子印鑑を押印する際の注意点

法的証拠力のある電子印鑑を入れたい方には、電子印鑑GMOサインをはじめとした電子契約サービスの利用がおすすめです。

GMOサインでは、名前や社名などをテキスト入力するだけで、かんたんに電子印鑑を作成できます。また、印鑑の画像データを登録して利用することや、手書きサインを入れることも可能です。挿入した電子印鑑には、電子署名法に準拠した電子署名とタイムスタンプが付与されるため、証拠を残したい取引にも安心して利用できます。

- パソコンやスマートフォンから電子印鑑を作成・挿入できる

- 直感的な操作でかんたんにPDFの契約書に押印できる

- 印鑑画像のアップロードも可能で、従来の印鑑のデザインをそのまま活用できる

- オンラインでいつでもどこでも押印が可能

GMOサインには無料のお試しフリープランもあり、PDFファイルへの電子印鑑の挿入と相手方への送信が月に5通まで行えます。導入事業社数350万社以上(※1)で国内シェアNo.1(※1,2)を獲得しているGMOサインを、ぜひお気軽にご利用ください。

※1. 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)

※2. 電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の送信数(タイムスタンプのみの契約を除く。電子署名法の電子署名の要件より)。 自社調べ(2024年8月)

請求書に電子印鑑は必要?

従来の紙の請求書では当たり前に押印していた印鑑ですが、デジタル化された請求書においても必要なのでしょうか。はじめに、電子請求書における印鑑の必要性について、法的な観点と実務的な側面から解説します。

請求書に電子印鑑は使えるが、押印義務はない

請求書に電子印鑑を使うこと自体は可能ですが、法律上は請求書への押印義務はありません。請求書は、取引内容や金額などを通知する書類であり、契約書のように押印が法的要件となることはありません。

そもそも契約自体が当事者間での意思の合致によって成立するため、文書や印鑑は特定の定めがある場合を除いて不要です。実際に政府が公表した「押印についてのQ&A」でも、押印について以下のように記載されています。

問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

・ 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。

引用:押印についてのQ&A|内閣府 法務省 経済産業省

・ 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

ただし、実際の業務では、押印のない請求書が取引先に不安を与える場合があるのも事実です。日本では長年、正式なビジネス文書に社判を押すことが慣習となっていたため、法律上は押印が不要でも印鑑や電子印鑑を記載するケースが一般的です。

電子印鑑の法的根拠

電子印鑑の法的な位置づけは、2001年に施行された「電子署名法」によって明確になりました。電子署名法では、電子文書に付与された電子署名が、紙の文書における押印や署名と同等の法的効力を持つことを定めています。

そのため、実は電子請求書に挿入した電子印鑑(印影風画像)そのものには法的効力がありません。ただし、そこに電子署名を付与することで法的な証拠力を持たせることができ、ビジネス上も安心して利用できるという仕組みになっています。

2004年には「e-文書法」が制定され、これまで紙での保存が義務付けられていた多くの文書について、電子データでの保存が認められるようになりました。請求書もその対象に含まれており、電子印鑑を押した電子請求書を正式な帳票として保存することが可能になったのです。

2022年1月に改正された「電子帳簿保存法」では、電子取引における電子データの保存が義務化され、電子印鑑の重要性はますます高まっています。こうした法整備により、電子印鑑は単なる画像データではなく、法的に認められた正式な印鑑として機能するようになったといえるでしょう。

取引先から押印を求められるケースもある

法律上、請求書に押印は不要ですが、実務では取引先から押印を求められるケースがあります。特に大企業や伝統的な業界では、社内規定として「請求書には印鑑が必要」と定めている場合が多く見られます。

また、はじめての取引や高額な請求の場合には、形式的な印鑑の押印を求められることも少なくありません。これは、「押印=正式な証拠」とする慣習が今なお根強く残っているためです。

そのため、新規取引を開始する際は、事前に請求書の形式や押印の要否について確認しておくことが重要です。柔軟に対応できるよう、電子印鑑と実印の両方を使い分けられる体制を整えておくと、さまざまな取引先に応えられるでしょう。

請求書に電子印鑑を押印する理由

請求書への電子印鑑の押印は、単なる形式的な慣習ではなく、取引の安全性や効率性を高める重要な役割を担っています。この章では、なぜ請求書に電子印鑑を押印する必要があるのか、その具体的な理由について詳しく解説します。

書類の信頼性向上のため

電子印鑑を請求書に押す理由の一つは、書類の信頼性・正式性を高めるためです。取引先は印鑑の存在によって、受け取った請求書が本物であることを確認でき、安心して支払い手続きを進められます。

日本のビジネス文化では、「ハンコが押されていることで安心感が生まれる」という傾向が強く残っていることもポイントです。請求書に印鑑があることで受け取る側も「きちんとした正式な書類だ」と感じ、信頼してもらいやすくなります。

日本においてこうした長年の慣習に従って押印しておくことは、ビジネスマナーの一つと言っても過言ではないでしょう。電子印鑑入りの請求書を送付することで、取引先からの信頼や評価の向上にもつながります。

改ざんや偽造によるトラブル防止のため

電子印鑑の重要な機能の一つが、請求書の改ざんや偽造を防ぐセキュリティ面での役割です。電子署名技術やタイムスタンプ機能を組み合わせることで、押印後の書類に変更が加えられた場合、即座に検知できる仕組みになっています。

請求金額の不正な書き換えや、支払い先口座情報の改ざんといった悪質な行為は、企業に大きな損害をもたらしかねません。電子印鑑があることで、こうしたリスクを大幅に軽減できるのです。また、万一トラブルが発生した際も、電子印鑑の押印記録やログデータを証拠として提示でき、素早い問題解決が可能となります。

法的な観点からも電子署名法に基づく電子印鑑は、一定の要件を満たすことで実印と同等の法的証拠力を持つことが認められており、契約トラブルの際の有力な証拠となることが期待できます。

請求書に押印する電子印鑑の種類

電子印鑑といってもすべてが同じものではなく、大きく分けて以下の2種類が存在します。

この章では、それぞれの特徴と注意点、実務での使い分けについて解説します。

印影を画像化しただけのもの

一つ目は、実物の印鑑の印影をスキャンしたり、デザインソフトで作成したイラストを画像ファイルにしただけのものです。

これらは無料のツールやアプリを使って作成でき、PNG形式やJPEG形式で保存された印影画像をWordやExcel、PDFなどの文書に挿入して使用します。このタイプの電子印鑑は、社内文書や見積書など、法的な争いが生じる可能性の低い書類には使用できます。

社内での確認や紛争リスクがない書類であれば、電子印鑑を使用しても大きな問題はありません。しかし、金銭が絡む請求書には適していません。取引先からの信頼を損なう可能性があるため、利用にあたっては十分な注意が必要です。

印影に電子署名やタイムスタンプを組み合わせたもの

電子印鑑には、上記の印影画像に電子署名やタイムスタンプを組み合わせることで、強い法的証拠力を担保したものも存在します。

| 電子署名 | ・電子署名法に基づき、電子証明書などを用いて行う署名のこと ・その文書が原本であることや改ざんがされていないことを証明できる |

|---|---|

| タイムスタンプ | ・文書が作成された日時を明確にして、存在証明ができる技術のこと ・電子署名と組み合わせることで文書の信頼性や安全性を高められる |

電子署名法の要件を満たした電子印鑑は、実印と同等の法的効力を持つとされています。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。

- 本人性の確認(認証局が発行する電子証明書の利用など)

- 非改ざん性の担保(電子署名やタイムスタンプの付与)

これらを満たしていれば、電子印鑑は裁判などでも有力な証拠として認められます。単なる画像データではこれらの要件を満たせないため、法的証拠力を持たせたい場合は電子署名やタイムスタンプとの併用が重要です。

大手企業との取引では、このレベルの電子印鑑を求められるケースも増えてきており、ビジネスの信頼性を高める重要なツールとなっていますが、使用シーンによって使い分けることが実務では求められるでしょう。

ただし、電子署名やタイムスタンプの付与には電子証明書の取得費用や電子契約サービスの利用料金がかかる点にはご注意ください。

請求書に無料の電子印鑑(画像ファイル)を押印するリスク

無料で作成できる電子印鑑(単なる画像ファイル)を請求書に使用することには、実は重大なリスクが潜んでいます。

この章では、画像形式の電子印鑑がもたらす法的リスクやセキュリティ上の問題について、具体的な事例を交えながら解説します。

改ざんや偽造によるセキュリティリスク

無料の電子印鑑サービスで作った画像ファイル(PNGやJPEG)は、誰でもかんたんに作成でき、WordやPDFに貼り付けて使用できます。しかし、このような画像の電子印鑑は、画像編集ソフトを使えばコピーや改ざんができてしまう点に大きな問題があります。

たとえば、印鑑画像を第三者がコピーし、偽の請求書に挿入するといったリスクがあるのです。請求書の金額や支払条件が改ざんされても、元のデータと見分けがつきにくく、証拠を見つけるには多くの手間や費用がかかってしまうでしょう。

信頼性が求められる取引や高額な請求書、はじめての取引先には、無料の電子印鑑ではなく、より安全で信頼性の高い方法が求められます。

取引先からの信頼低下のリスク

ビジネスにおいて、請求書は企業の信頼性を示す重要な書類の一つです。無料の画像印鑑を使用していることが取引先に知られた場合、セキュリティ意識の低い企業として認識されるおそれがあります。

特に大手企業や官公庁との取引では、適切な電子印鑑システムの導入が取引条件に含まれることも珍しくありません。相手方の取引条件によっては、画像形式の電子印鑑を使用したことが原因で、新規取引の商談が破談になるリスクもあるでしょう。

破談とまではいかなくとも、取引先の担当者から「セキュリティ対策が不十分な企業とは安心して取引できない」という評価を受ける可能性があり、今後の取引に悪影響を及ぼすことが懸念されます。

請求書への電子印鑑の押印方法

請求書に電子印鑑を挿入する場合は、画像ファイルを貼り付けるだけでなく、電子署名やタイムスタンプが付与された法的証拠力のある電子印鑑を使うことが重要です。こうした電子印鑑を利用することで、取引先からの信頼も得やすくなります。

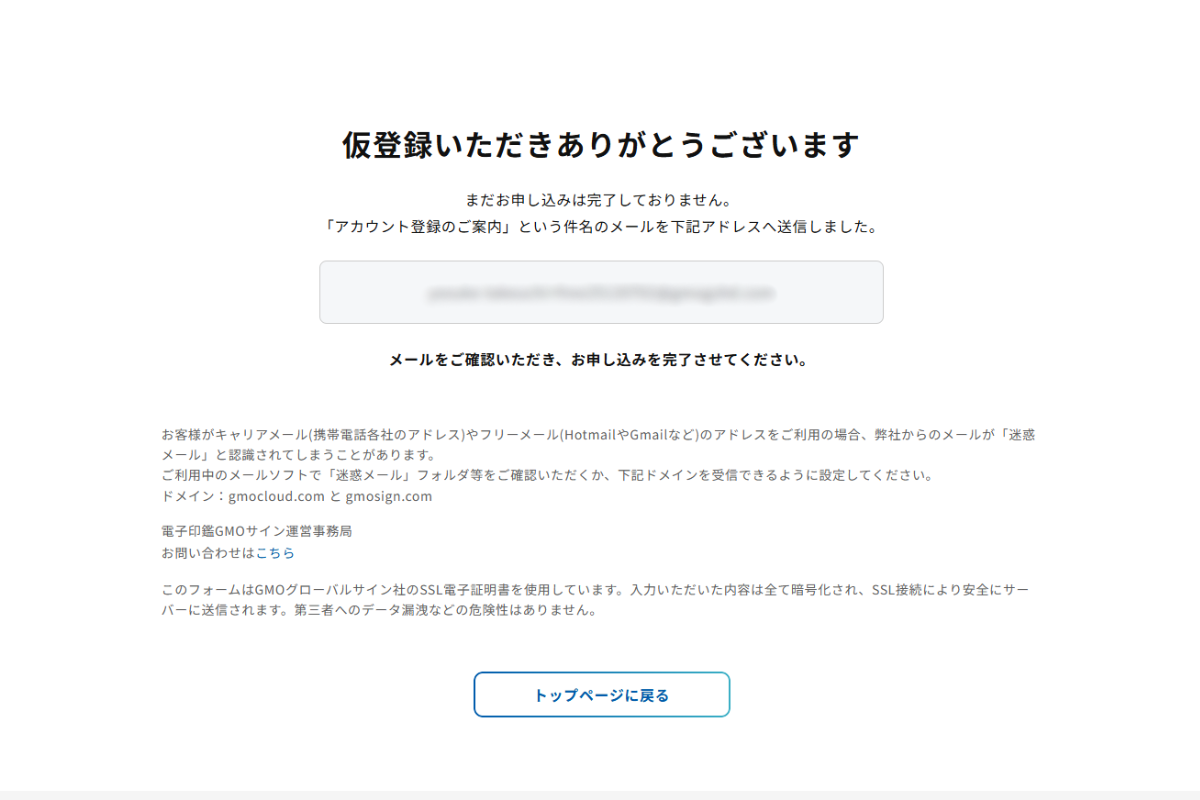

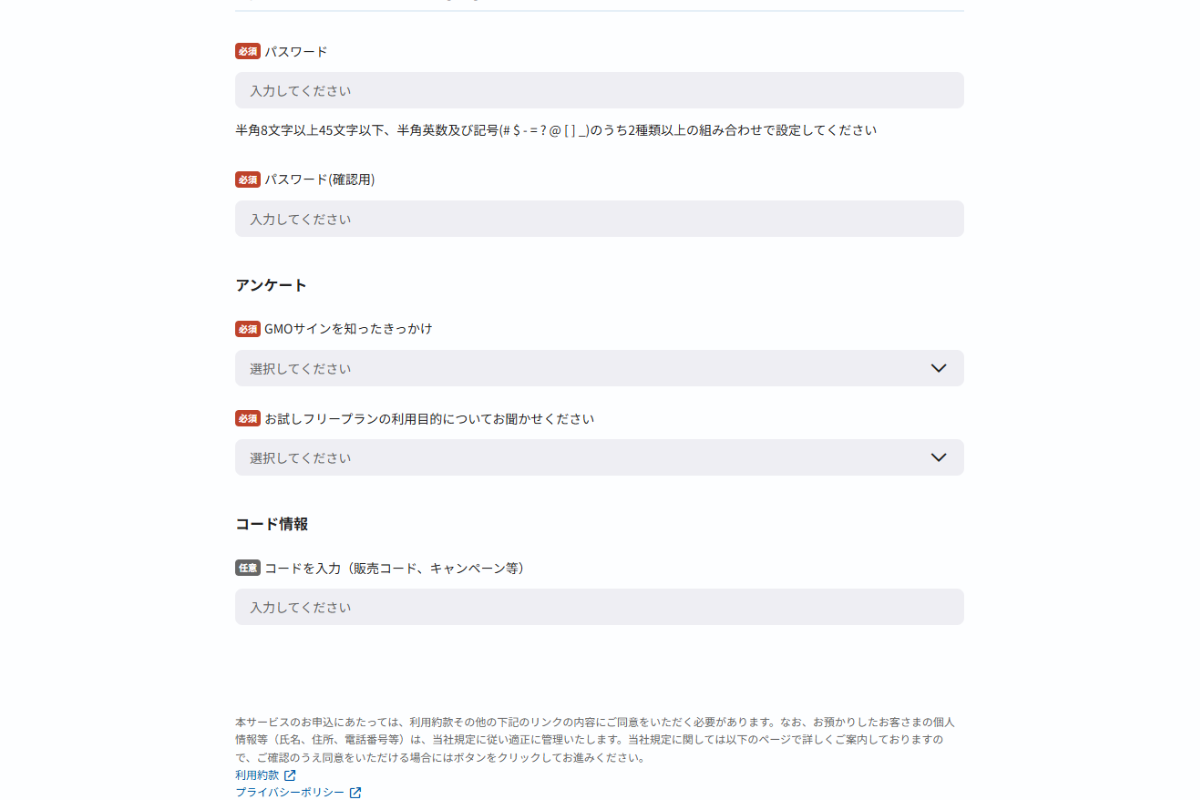

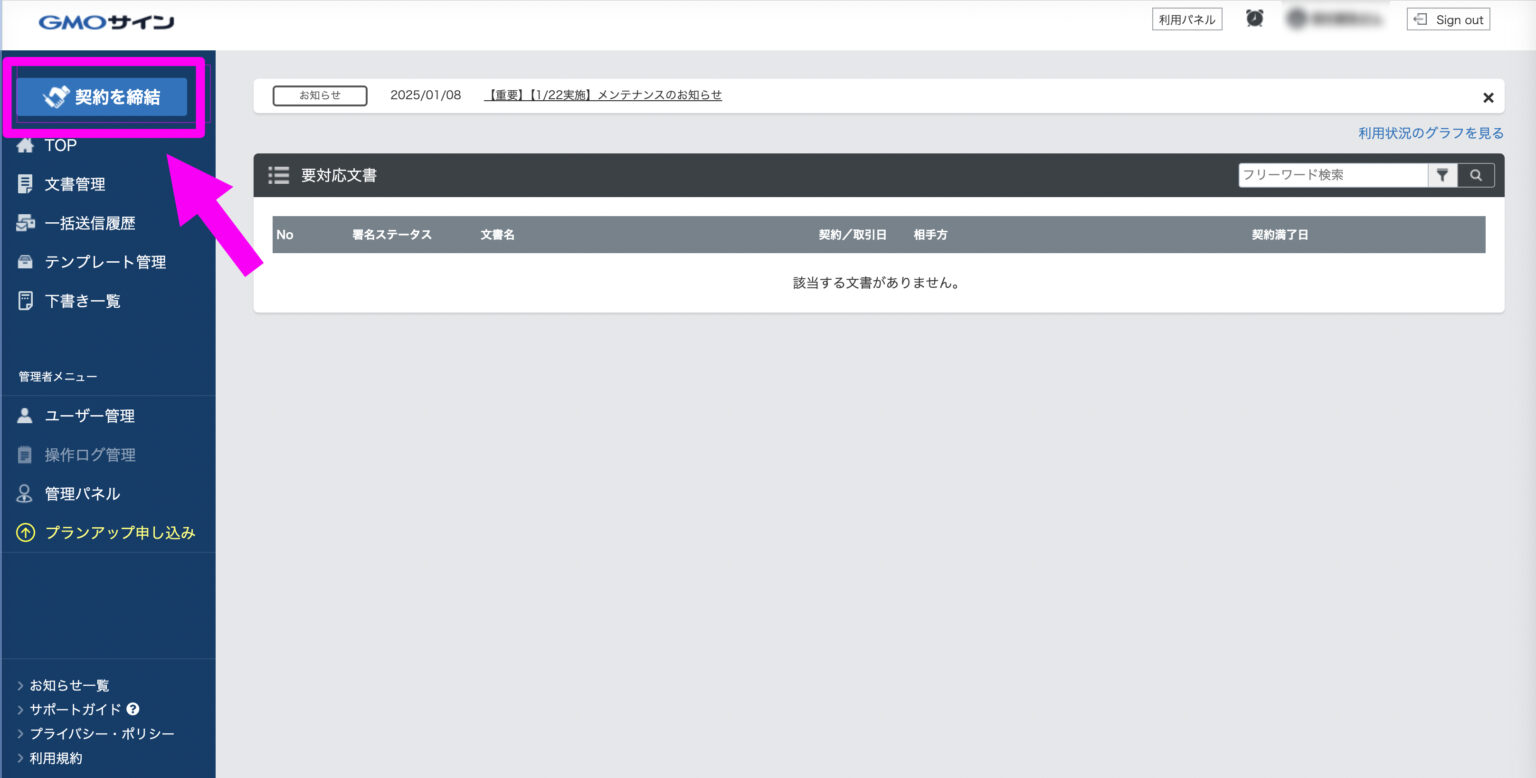

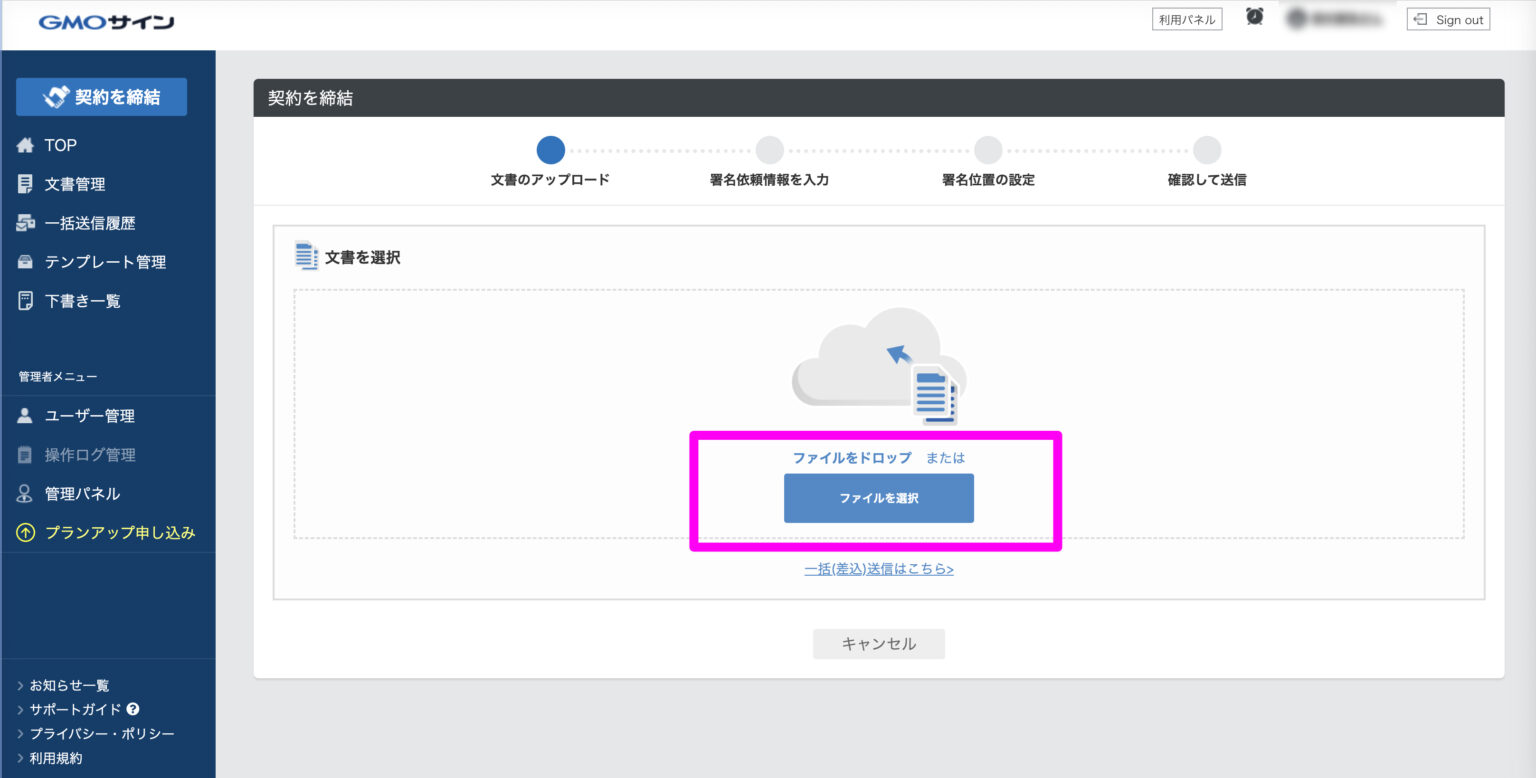

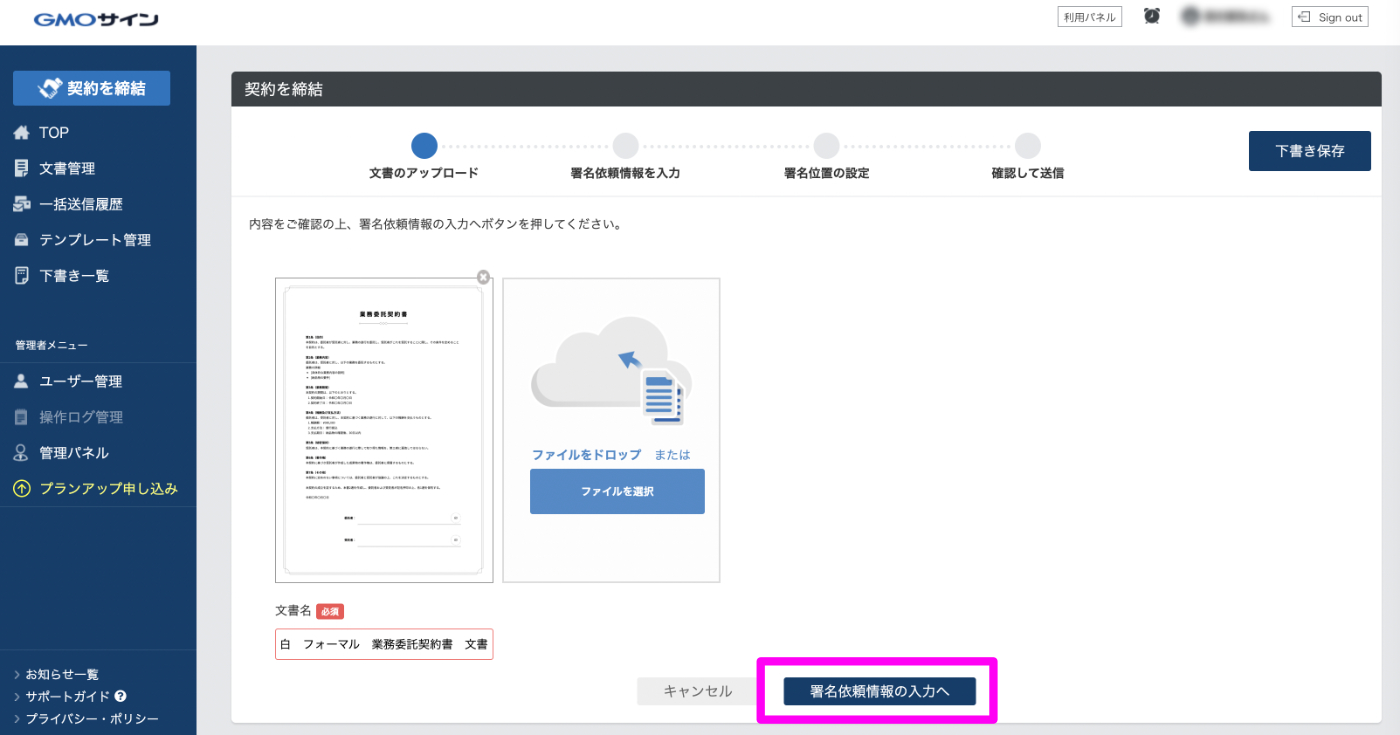

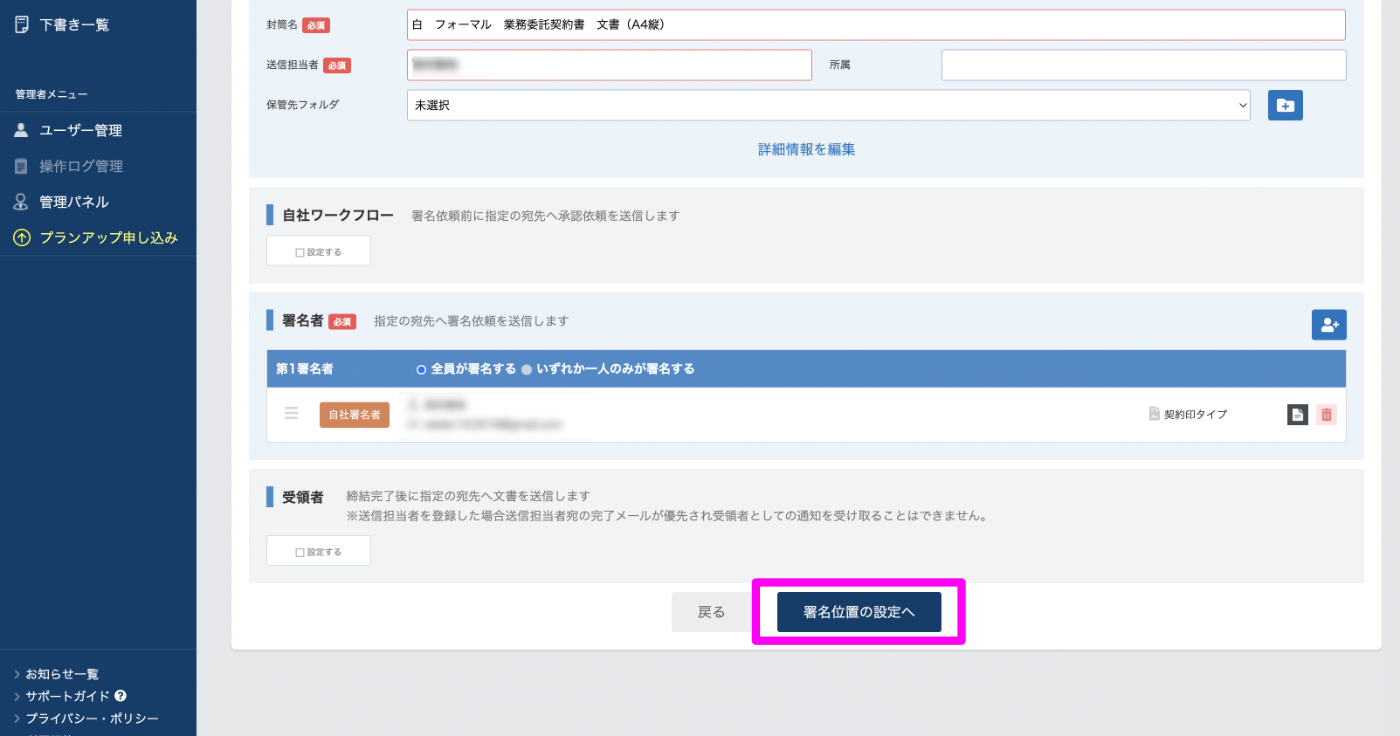

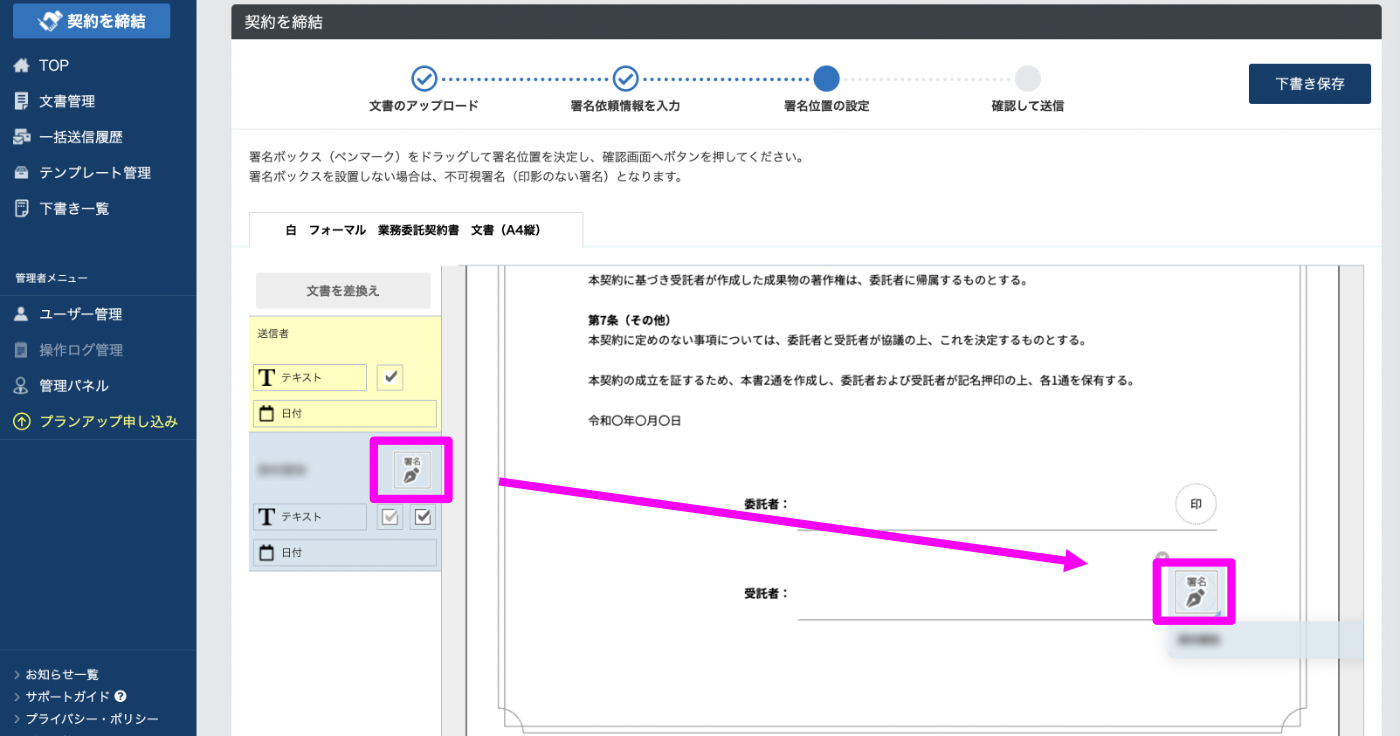

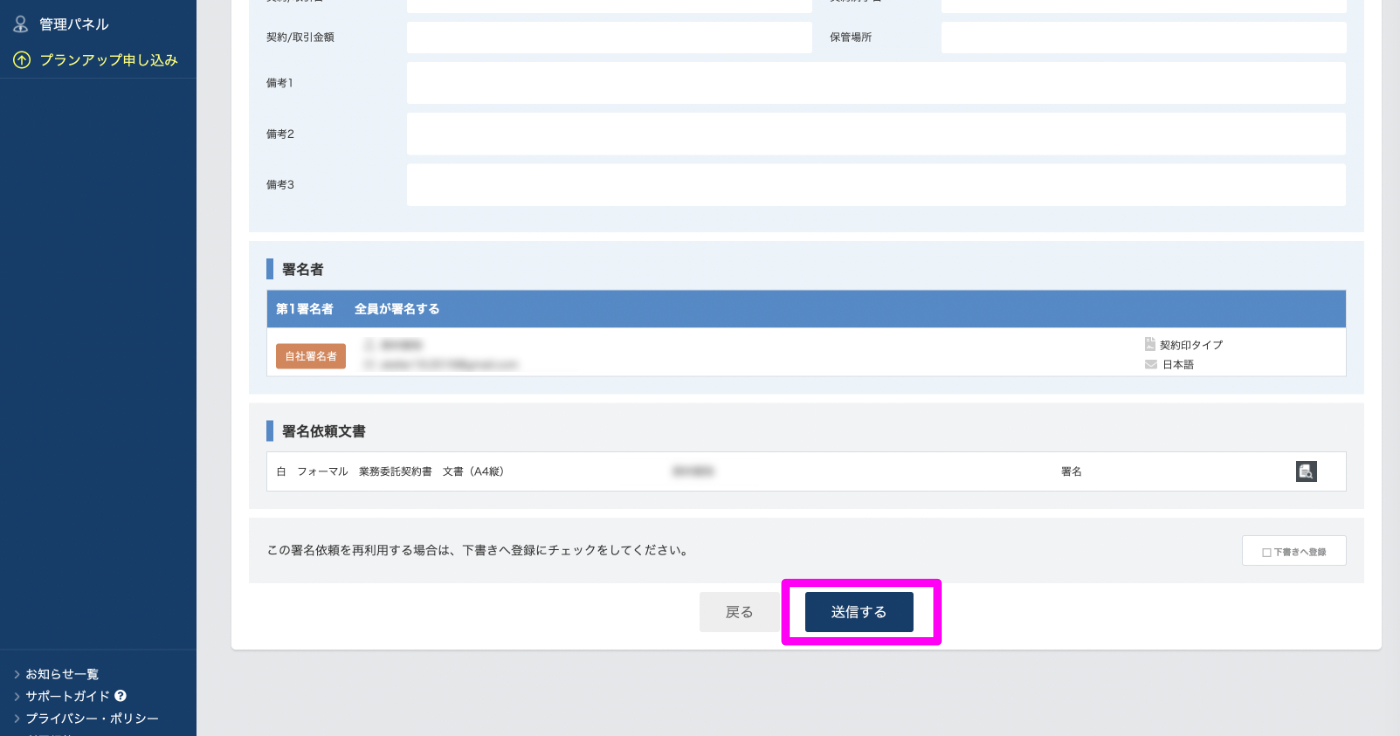

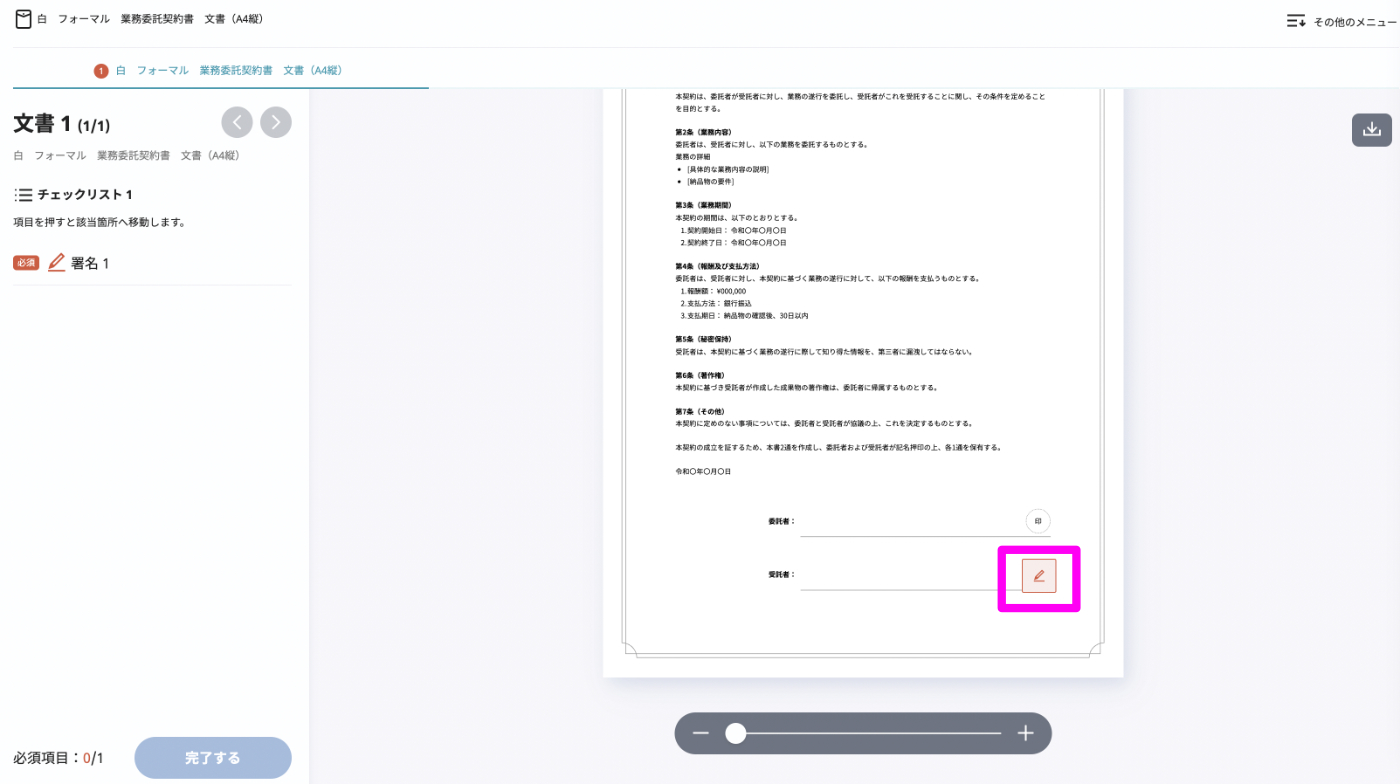

ここでは、電子印鑑GMOサインを例に、請求書へ電子印鑑を挿入する具体的な方法をご紹介します。アカウント登録がまだの方は以下の登録方法を参考にしてください。クレジットカードの登録は不要で、わずか4ステップで完了します。

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)

GMOサインで電子署名を利用する方法はこちら(クリックして開く)

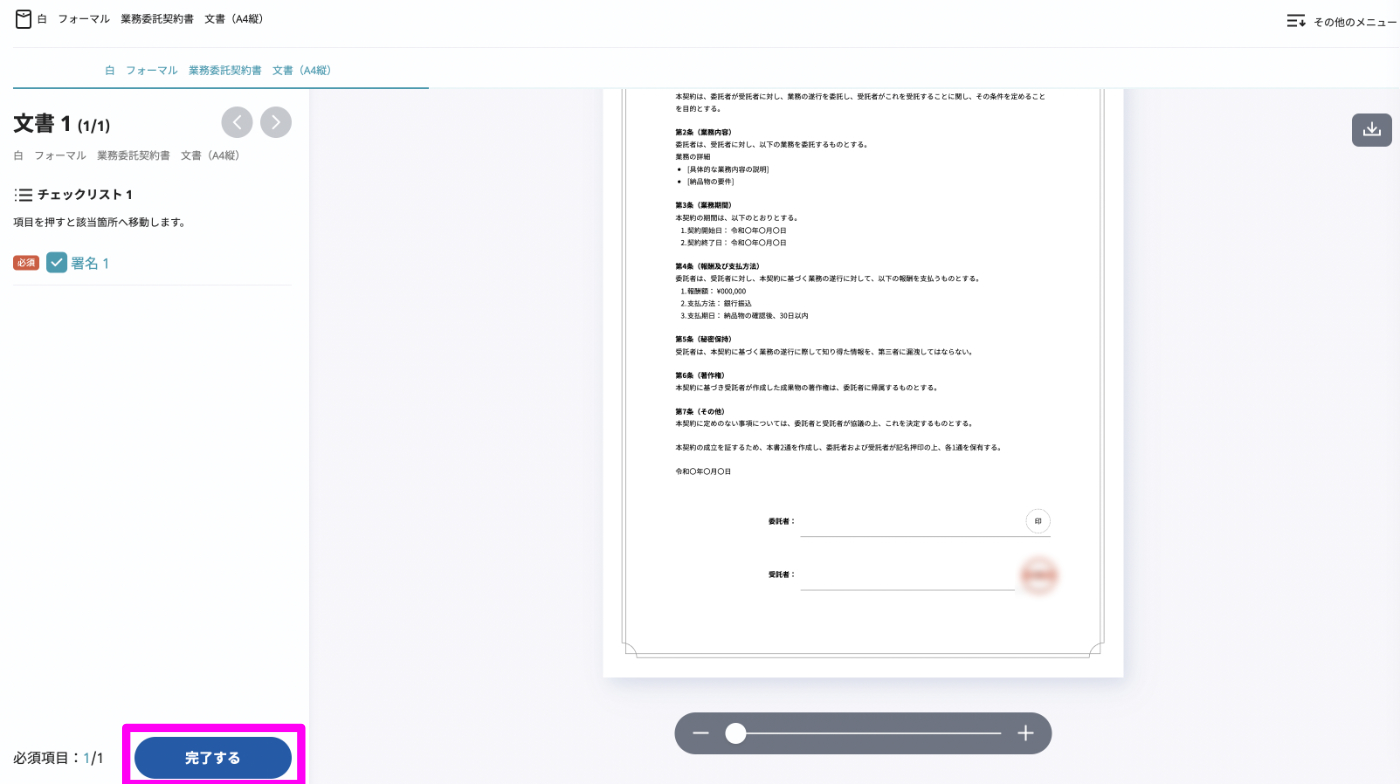

請求書で電子印鑑を押すべき位置は、基本的に紙の請求書で押印していた位置と同じです。一般的には請求書の発行者情報の付近に押印します。

また、公的書類では必ず印鑑を文字に重ねて押す決まりがあります。電子印鑑の場合も同様に、完全に余白に押すのではなく文字列に少しかぶせて配置するのがマナー兼セキュリティ上のポイントです。

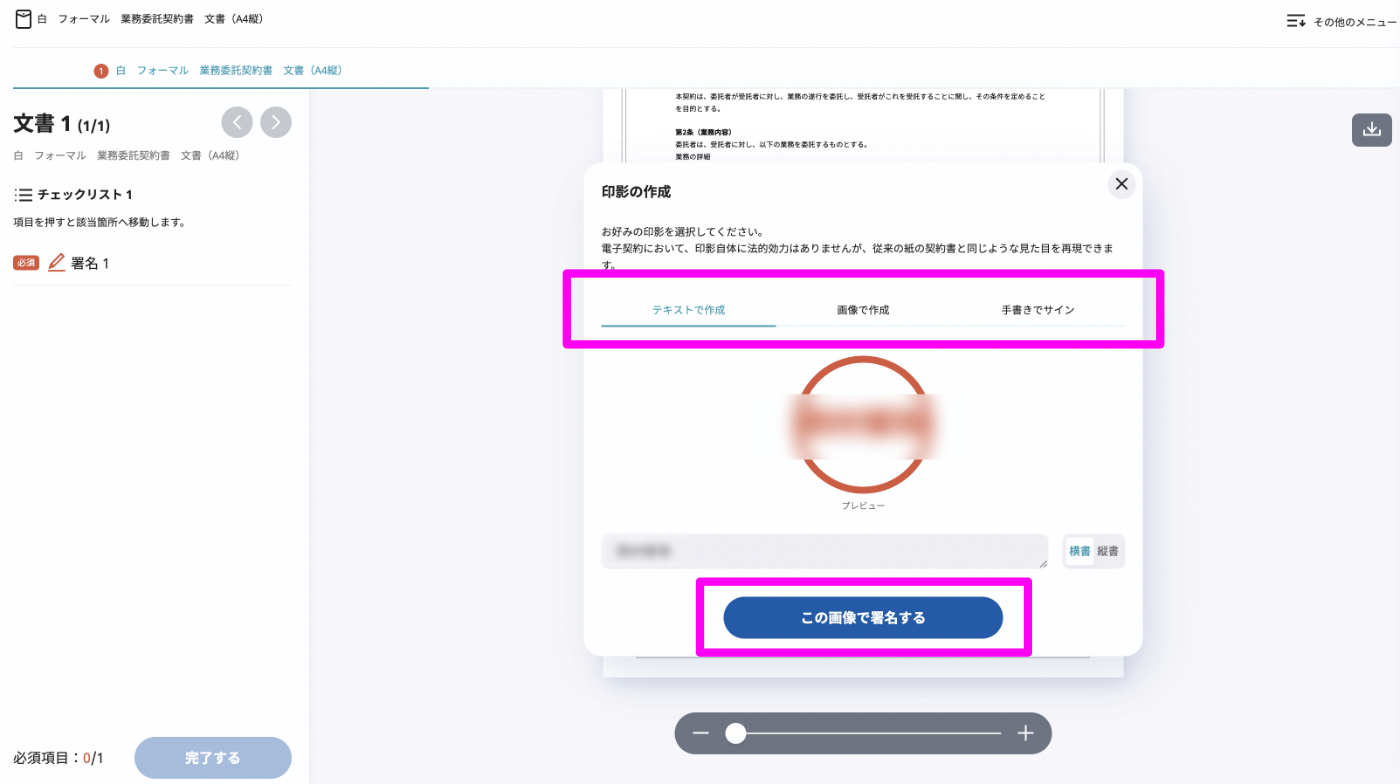

GMOサインでは、無料プランでも「テキストで作成」「画像で作成」「手書きでサイン」の3タイプに対応しています。

「テキストで作成」を選ぶと、氏名や会社名を入力するだけで印影風の画像が自動的に作成されます。また、会社名入りの角印などの画像ファイルをアップロードして利用することもできます。

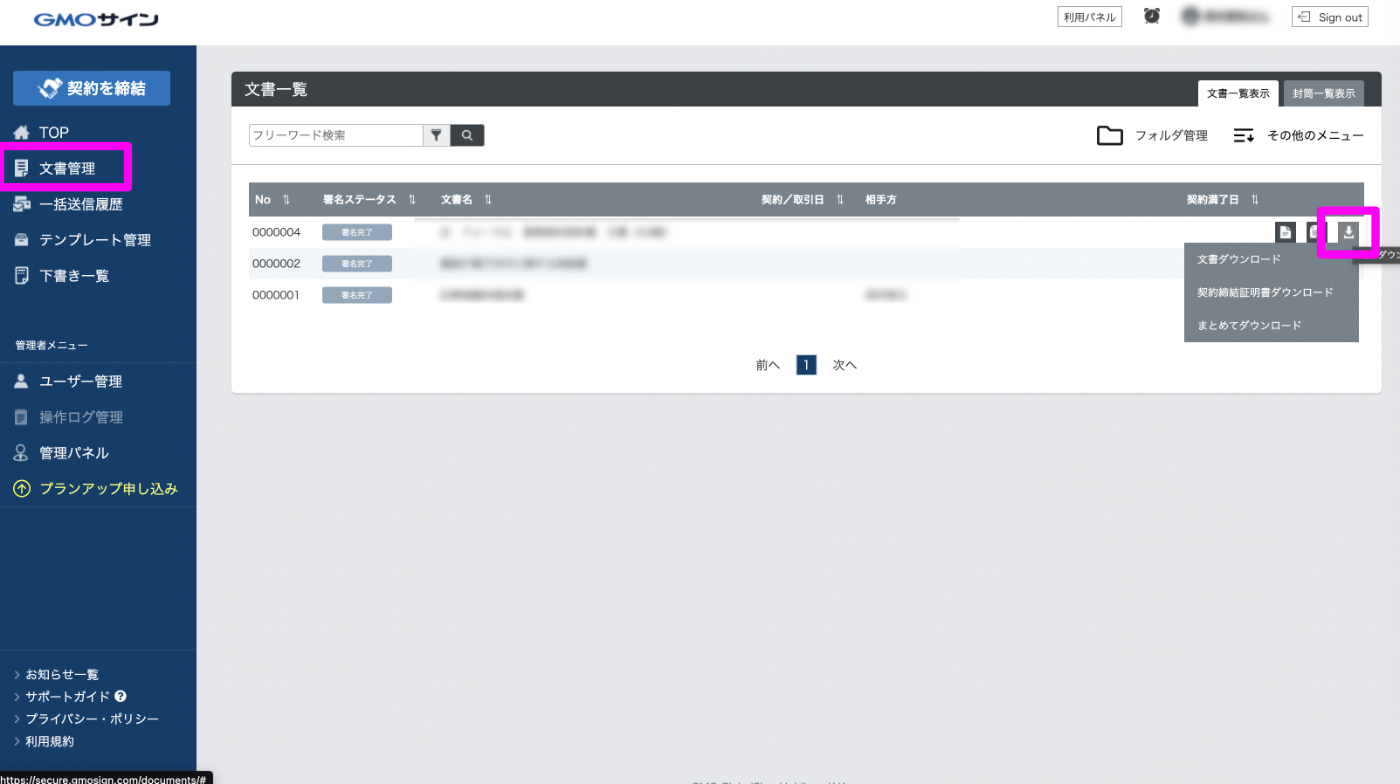

文書ダウンロードをクリックすると、電子署名されたPDFファイルがダウンロードされます。あとはそのファイルを先方にメール等で送信すれば完了です。

請求書の電子印鑑に関するよくある質問

請求書に電子印鑑は必要?

請求書への印鑑の押印は、法律上の義務ではありません。民法や商法において、請求書に印鑑を押すことを定めた規定は存在しないのです。

電子請求書においても紙の請求書と同様に、印鑑が入っていることで取引先に安心感を与える効果があります。企業によっては、信頼性の観点から「電子印鑑のある請求書でないと認めない」というケースも考えられるため、入れておくことが推奨されます。

請求書の電子印鑑がダメと言われる理由は何?

電子印鑑が敬遠されるおもな理由として、セキュリティ面での懸念が挙げられます。単純な画像データとしての電子印鑑は、コピーや改ざんが容易であるため、なりすましのリスクがあるのです。特に、印影を画像ファイルとして貼り付けただけの電子印鑑は、第三者による不正利用の可能性が高くなります。

単純な画像データのみの電子印鑑は、法的な証拠能力という点でも課題があります。たとえば、裁判などで証明が必要になった場合でも、誰でもかんたんに挿入できる印影画像では「本当に本人が押印したのか」を証明するのが難しくなります。

法的証拠力に対する解決策は、電子署名やタイムスタンプを併用した電子印鑑を使用することです。GMOサインなどの電子契約サービスを使って電子印鑑を入れれば、本人性や非改ざん性が担保できるので、対外的な取引においてはこのタイプの電子印鑑を挿入しましょう。

企業によっては内部統制や監査の観点から、物理的な印鑑の使用を義務付けているところもあります。金融機関や官公庁との取引など、今でも実印の押印を求められることがあるため、電子印鑑と実印の両方に対応できる体制を整えておくことが大切です。

印鑑なしの請求書にはどのような問題がある?

請求書に印鑑がなくても、法律上は問題ありません。請求書は、取引の内容や金額を相手方に通知する書類であり、印鑑の有無によって法的効力が変わることはないのです。

経理部門の処理においても、印鑑の有無を確認項目としている企業は依然として多いのが現状です。こうした問題を回避するためにも、基本的には社名などを押印した請求書を作成することが望ましいでしょう。

PDFの請求書に電子印鑑を押すにはどうすればよい?

まずはデザインソフトや電子印鑑作成ツールを使って、電子印鑑の画像を用意しましょう。背景を透明または白抜きにしてPNG形式で保存しておくと、さまざまな書類に挿入しやすく便利です。

作成した電子印鑑をPDF形式の請求書に入れるには、おもに以下の2つの方法があります。

- PDF編集ソフトを使用する

Adobe Acrobat Readerなどで印影画像を挿入する - 電子契約サービスを使用する

電子契約サービスにPDFファイルをアップロードして、電子署名とタイムスタンプを併用した印影画像を挿入する

「誰が」「いつ」電子印鑑を入れたかという本人確認機能や改ざん防止機能を持った電子印鑑を入れるなら、電子契約サービスの利用がおすすめです。

GMOサインなどの電子契約サービスは、署名者の本人確認や改ざん防止の機能が備わっているため、紙の契約書に印鑑を押す場合と同等、もしくはそれ以上の信頼性と利便性を実現できます。

GMOサインでの具体的な操作手順は記事内の「請求書への電子印鑑の押印方法」で解説していますので、参考にしてください。

請求書への電子印鑑はGMOサインの利用がおすすめ

請求書への押印は法的な義務ではありませんが、取引先との信頼関係構築や、改ざん・偽造などのトラブル防止のためには大きな意味があります。

電子印鑑には、単純な印影画像と、電子署名・タイムスタンプを組み合わせたものがあり、それぞれ特徴が異なります。無料の画像ファイル形式の電子印鑑は手軽に作成できる一方で、改ざんや偽造のリスクが高く、取引先からの信頼を損なう可能性があることにご注意ください。

電子契約サービスを導入することで、請求書だけでなく契約書や見積書など、さまざまな書類の電子化を安全に進められます。

- Webブラウザから電子印鑑を作成可能

- 直感的な操作でかんたんにPDFの契約書に押印できる

- 印鑑画像のアップロードも可能で、従来の印鑑のデザインをそのまま活用できる

- オンラインでいつでもどこでも押印が可能

- 契約書の送信・管理機能も搭載し、業務効率を大幅アップ

GMOサインでは、月に5件までの電子印鑑の挿入が無料で行えるお試しフリープランも選択できます。パソコンに慣れていない方でもかんたんな操作で電子印鑑を入れられるので、請求書業務の効率化と信頼性向上を両立させたい事業者は、ぜひGMOサインの導入をご検討ください。