\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

請求書の電子化を考えているけれど、セキュリティは大丈夫?

電子契約の導入や操作は難しい?

従来の紙の請求書と比べて、コストはお得なの?

電子請求書の発行はかんたんで、電子署名や暗号化技術により、紙の書類よりも安全に管理することが可能です。また、請求書の印刷や郵送にかかる経費が削減でき、長期的には大きなコスト削減にもつながります。

しかし、請求書の電子化には、金額の改ざんやサイバー攻撃などのリスクもあります。そのため、安心して利用できる電子契約サービスを選ぶことが重要です。

この記事では電子請求書の特徴と作成方法、メリット・デメリットを解説します。電子化にあたっての法的要件も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

請求書の電子化を検討されている方は『電子印鑑GMOサイン』を一度試してみることをおすすめします。GMOサインは、電子請求書の作成・送信にも対応している国内シェアNo.1(※)の電子契約サービスです。Salesforceやkintone、Slackなどの有名SaaSとAPI連携して利用できるので、既存のシステムと親和性高く利用できるのも特徴です。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

お試しフリープランもあり、契約書や請求書の作成、管理を無料で始められます。無料プランでも、安全な電子署名や、便利なテンプレート機能を利用できるので、お気軽に試してみてください。

\ クレジットカードの登録も不要なので安心して利用できます /

昨今、請求書などの事務書類も電子データでやりとりするケースが増えてきました。作成した請求書を印刷せず、PDFなどの電子データでやり取りすると「電子請求書」という扱いになります。電子取引のデータ保存に関する法整備も進んでおり、事業者側も無関心ではいられない状況です。

電子取引された請求書は、電子帳簿保存法に準拠して電子データで保存することが義務付けられています。一方、請求書を紙で取引することが禁止されているわけではなく、紙の請求書は原本またはスキャンした電子データを保存できます。

とはいえ、リモートワークの普及やデジタル化に伴い、紙の請求書を郵送などで送付し合う事務手続きは省略されつつあります。手間やコストを考慮し、請求書などの書類のやりとりは電子データで済ませる事業者も増えているのです。

電子請求書を実際にどのように作成し送付するのかなど、詳しく解説していきます。

まず前提として、請求書を電子取引によってやり取りすることについて、法律的に何ら問題はありません。1998年に施行された電子帳簿保存法により、請求書や領収書などの書類を電子データで保存することが認められているためです。

税法上も、電子帳簿保存法の条件を満たしていれば、電子請求書は税務上の証拠資料として認められます。紙の請求書を別途送付したり保管したりする必要はなく、必要な取引を電子データのみで完結できます。

請求書に関連して、法的に注意すべき点を整理すると、以下のようになります。

請求書を電子取引でやりとりした場合、電子請求書を電子データのまま保管しておく義務があるため注意が必要です。紙に印刷して電子データを破棄すると、電子帳簿保存法に違反する可能性があります。

電子請求書はPDFファイルの形でやり取りするのが一般的です。そのため、作成した請求書はPDFファイル形式で保存して送付することになります。作成方法は大きく分けて以下の2つがあります。

ただし、PDFファイルには、内容を編集するソフトウェアなどによって、かんたんに改変できてしまうリスクがあります。請求書の金額を勝手に書き換えられてしまい、後々トラブルになる事例もないとは言い切れません。

そうした請求書の改ざんなどのトラブルを防ぐために、電子署名とタイムスタンプを付与することが推奨されます。電子署名とタイムスタンプは、紙の請求書における押印の役割を担います。

電子請求書に電子署名やタイムスタンプを付与するには、電子契約サービスを利用するのがおすすめです。「電子印鑑GMOサイン」を利用すれば、PDFファイルをアップロード後、かんたんな操作で請求書に電子署名を入れて改ざんを防止できます。

月に5通までの電子署名が無料でできるフリープランもあるので、やり取りの頻度が少ない方はお得に利用できるでしょう。PDFファイル形式で作成したあとは、GMOサインで電子署名を行ってみてください。

作成した電子請求書は、メールや電子契約ツールなどを使い、先方のメールアドレス宛に送付するのが一般的です。以下のような方法で相手に送ります。

電子請求書を送付する際は、ファイルの添付間違いや送信先ミスにくれぐれもご注意ください。小さなミスが、セキュリティ面で重大な問題につながる場合もあるので、細心の注意が必要です。

電子契約サービスでは契約書の送信にも対応しているので、電子署名の付与とあわせて活用するとよいでしょう。GMOサインなら、アドレス帳に登録した取引先に電子署名つきの電子請求書をかんたんに送信できます。また、送信した請求書はクラウドに保存して管理でき、電子帳簿保存法の保存要件を満たせるので安心です。

電子請求書を作成したあとは『GMOサイン』のような電子契約サービスで改ざんを防ぐための電子署名を入れ、そのままサービス上で相手方に送信してしまうのが便利でおすすめです。

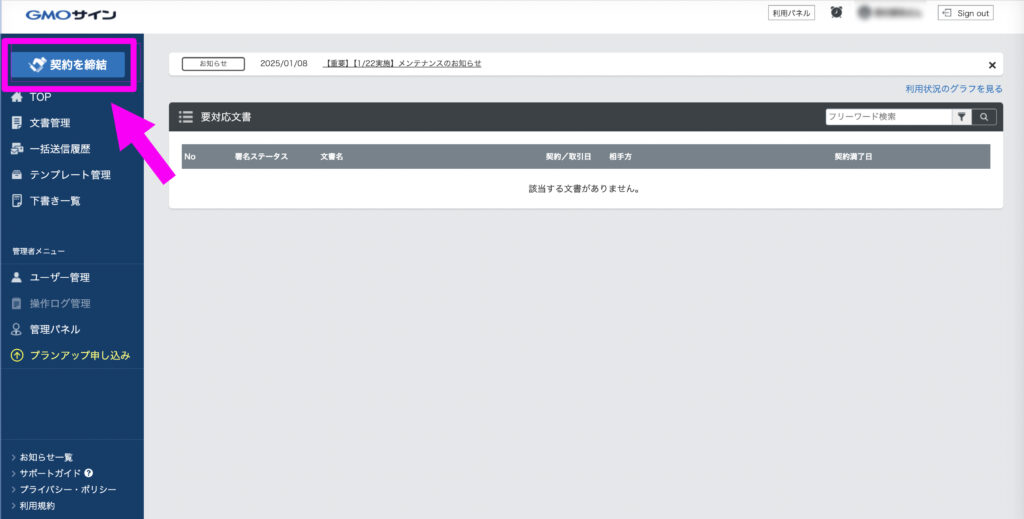

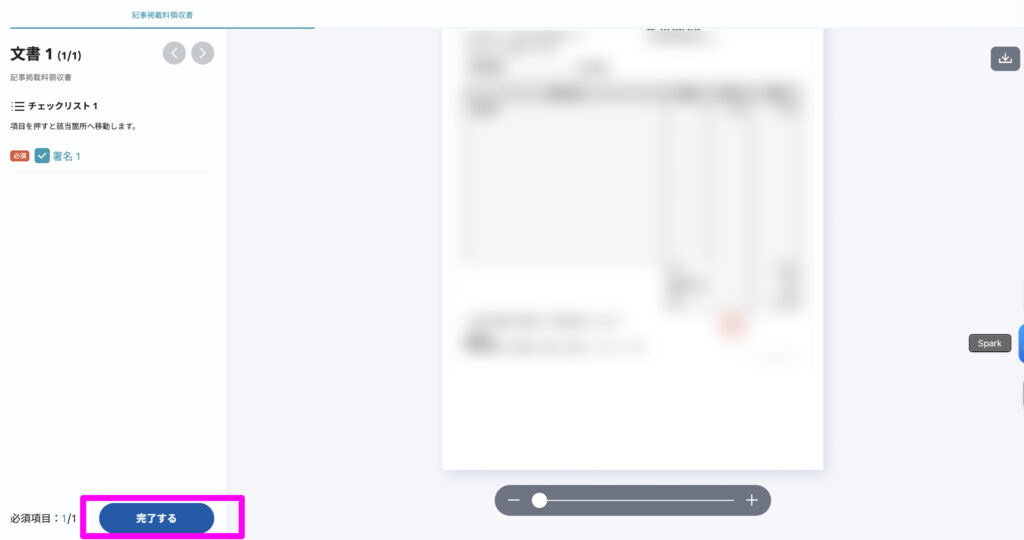

以下にGMOサインを利用した場合の電子請求書の作り方と送信までの流れを画像つきで紹介しますので、参考にしてみてください。

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

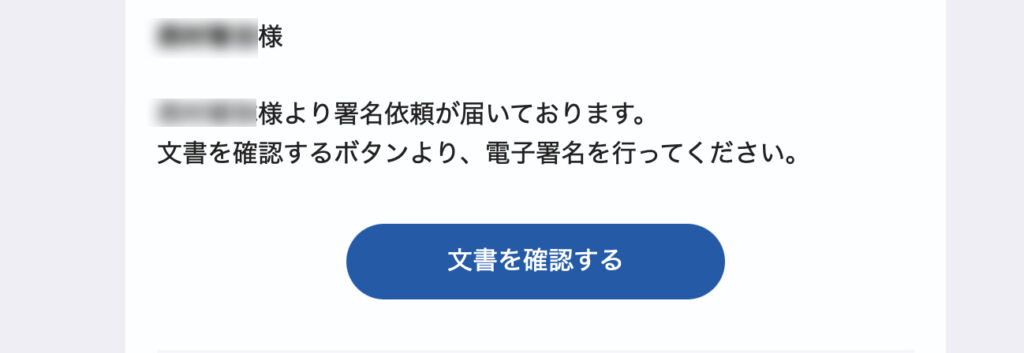

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

\ 電子契約サービス国内シェアNo.1(※)獲得 /

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

紙の請求書でのやり取りに慣れていると、電子請求書でのオペレーションに変更するのは煩わしいと感じるかもしれません。しかし、請求書を電子化するとさまざまなメリットがあります。電子請求書のメリットを3つ紹介します。

請求書を電子化することで、紙の請求書を運用するコストを削減できます。電子請求書にもコストがかかる場合があるものの、紙の請求書のオペレーションには思いのほか多くのコストがかかっているため、多くの場合で電子請求書のほうがお得です。

紙の請求書にかかるコストを整理すると、以下のようになります。

上記のコストは、電子請求書に移行すれば削減できます。請求書を作成する人件費は残るものの、捺印して送り状付きで封書にして投函するなどの事務作業は不要になるため、作業時間の短縮が可能です。

電子請求書に直接かかるコストには、電子契約サービスの利用料金と送信料があります。一般的には月額利用料が1万円程度で、送信料が1通100〜200円ほどとなっています。

しかし『GMOサイン』では、月に5通までの電子契約書の作成・送信が無料で行えるフリープランを用意しています。

月額料金も送信料も無料でご利用いただけるため、作成頻度が少ない事業者であれば費用をかけずに電子領収書に移行することが可能です。登録時にクレジットカードの登録もいらないため、気軽に試してみてください。

紙の請求書は、請求書の紛失や、置き忘れなどによる情報漏えいのリスクが高いといえます。請求書のやり取りを電子取引に切り替えることで、紛失や情報漏えいのリスクを軽減できるでしょう。

たとえば、紙の請求書を印刷して、プリンターに放置してしまっているケースを見たことがありませんか? シェアオフィスなど、社外の人も共通で利用しているプリンターである場合、それだけで情報漏えいとなります。また、印刷物をどこかに置き忘れてしまうのもリスクです。

もちろん、電子請求書をメールで誤った送信先に送ってしまうなど、電子請求書であっても情報漏えいのリスクがゼロにはなりません。請求書をデジタル化しても人為的なミスを完全に防ぐことはできませんが、リスクは少なからず軽減できるでしょう。

請求書が電子化されるだけで、普段の作業効率を上げられる可能性があります。

電子請求書は電子データであるため、スマホやパソコンでどこからでも確認や送信が可能です。わざわざ出社したり事務所に戻ったりする必要がありません。リモートワークが一般化している現代の多様な働き方にもフィットしているといえるでしょう。

紙の請求書の場合、受け取った請求書は原本を、発行した請求書は発行元控えを保管する必要があります。キャビネットなどを用意して保管場所を設けなければなりませんし、必要なときにすぐに探し当てられるよう、整理する手間がかかりますよね。

きれいに整理してあっても、請求トラブルや税務調査時に、大量の書類の中から目当ての請求書を見つけるのはたいへんです。電子請求書であれば、物理的な保管スペースは必要なく、検索も非常にかんたんです。電子請求書のファイル名に日付や取引先名、金額を入れておくことで、必要な請求書を瞬時に検索できます。

GMOサインでは、取引先ごとに契約書をフォルダ管理する機能もあります。かんたんな設定でクラウド上にわかりやすく保管されるため、業務効率を大きく改善できるでしょう。

電子請求書のメリットを解説しましたが、万能ではなくいくつかのデメリットがあります。電子請求書のデメリットや導入に当たっての注意点も確認していきましょう。

大前提、電子契約での取り交わしには、電子契約を行うことに対して双方の合意が必須です。自社内での決断だけですべての請求書を電子請求書にすることはできません。請求書の発行元としても、受け手としても、請求書を電子取引する場合は相手方との合意が必要なのです。

請求書の電子取引について抵抗を感じる企業や、社内規則で書面での取引しか認めていない企業の場合、合意が取れずに電子化できません。

電子請求書に切り替えたい場合、まずは取引先に電子データによる取引で問題ないかを確認してください。合意形成については、特別な文面が必要ではなく、口頭やメールでのやり取りで問題ありません。電子請求書への対応について説明し、了承を得られた取引先から電子化を進めていきましょう。

電子請求書を導入する場合、当然ながら社内の請求業務フローに変更が発生します。ルーティン化されていたオペレーションを見直し、請求業務を行っていた社員やスタッフに電子請求業務をインプットし直す必要があります。

電子請求書の作成方法から送信、保管方法までの一連の流れを関係者に研修するなど、移行初期は多少手間がかかるでしょう。不慣れなツールの使い方を覚える必要があるため、社内向けにマニュアルを用意するなど、別の業務が発生する場合もあります。

GMOサインでは、新規導入した企業に向けて「導入支援プラン」を用意しています。業務設計などを担うコンサルティングサービスや社内向け説明会の開催、設定支援などのサポートが豊富です。

研修対象のスタッフが多い企業や、社内リソースがなく外注したい企業は、お気軽にご相談ください。

電子請求書などの電子データは、常に改ざんや情報漏えいのリスクがあるため、対策が求められます。

電子データの場合、何も対策しなければ、PDFの編集により内容を改ざんされるリスクがあります。また、電子データをUSBなどの記憶デバイスに書き込んで外に持ち出せば、大量の情報を一度に漏えいさせることもできてしまうので、管理体制にも注意が必要です。

改ざんや情報漏えいへの対策としては以下のようなものが挙げられます。

電子データを守るため、技術的なセキュリティ対策を施すなど、適切な措置が必要です。

電子署名法や電子帳簿保存法に準じた仕組みを備えているGMOサインでは、改ざんや情報漏えいを防ぐためにさまざまな技術的対策を施しており、電子取引のリスクを抑えられます。実際に、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格である「ISO/IEC 27001」を取得しているなど、信頼のおける第三者機関にセキュリティの高さを認められているのが特徴です。

安心できるサービスで電子契約を導入したい事業者は、無料のフリープランからぜひお試しください。

紙の請求書から電子請求書へとオペレーションを移行する場合、電子帳簿保存法で定められた保管要件を満たさなければなりません。さらに、電子帳簿保存法は、紙で原本を保管している紙の請求書をデータ化する場合にも、保存要件を定めています。

電子帳簿保存法で定められた要件を満たしていないことが明るみに出ると、ペナルティを課されます。要件をよく確認し、電子データを正しく保管しましょう。上記3つの各要件と紙の請求書のデータ保管に関する要件について、説明します。

見読性(けんどくせい)とは、文書の内容がディスプレイや印刷物上で「正しく読める」状態を指します。保存された電子データを実際に開いてみたら、解像度が粗すぎて文字を識別できないという状態では困るので、見読性が重要なのです。

電子請求書はもちろん、紙の請求書をスキャンして電子データ化して保存する場合にも、同条件が適用されるため注意が必要です。スキャンがうまくいかず文字が不鮮明であったり、部分的にスキャンが漏れていたりしないよう注意しましょう。

完全性とは、書類の改ざんや削除が行われないよう保証することです。修正された場合には、その履歴が残っている必要があります。

GMOサインなどの電子契約サービスを利用することで、電子請求書の完全性に関する要件を満たせます。電子署名機能つきの電子データを、クラウド上に保管しておけるので安心です。

検索性とは、文書データや画像データなどを検索できるようにしておくことです。電子請求書の保存や、紙の請求書を電子データで保管する場合、必要に応じてデータをすぐに取り出せるようにしておかなければなりません。

電子データが必要な時にどこにあるのかわからない、検索もできないという状況にならないよう、運用開始時に管理方針を定めて運用することが大切です。

紙で取引をした過去の請求書の控えについても、電子帳簿保存法における「スキャナ保存」の要件を満たして保存することで、紙の原本を廃棄しても問題ないとされています。紙の請求書を電子文書として保管する場合、以下の要件を満たす必要があります。

大量の請求書を紙で保管している場合、上記の要件を満たして保管することで、紙の原本を管理せずに済むようになります。

請求書の電子化にあたって電子契約サービスを探している方もいらっしゃるでしょう。電子契約サービスを選ぶ際は以下の3つのポイントを比較してみてください。

ここでは、自社にあった電子契約サービスを選ぶポイントを解説します。

1つ目のポイントは、社内ワークフロー機能を有する電子契約サービスを選ぶことです。

電子契約サービスには、請求書や契約書を作成し、相手に送付できる機能があるのが基本です。一方で、作成した請求書を確認のため社内で回付する社内ワークフロー機能には対応していないサービスもあります。

ワークフロー機能がない場合、作成した請求書を確認してもらうために、印刷して上司に渡したり、わざわざデータをダウンロードして別途メールやチャットで確認を回付したり、ムダな作業が発生します。

また、システム外で回付した結果、どれが最新のファイルか分からなくなり、誰がどこまでを修正したのか履歴が残らないなどの新たな問題が発生する場合もあります。

社内ワークフロー機能つきの電子承認システムを導入することで、社内での確認から社外への承認依頼までを一気通貫に処理することが可能です。手戻りやトラブルも最低限に抑えられるでしょう。

請求書や契約書などの電子データを検索しやすい状態で保管できるかどうかも確認しましょう。

電子帳簿保存法の保管要件を満たすためには、検索性を担保しながら電子データを保管する運用が必要です。ファイルの命名規則やフォルダの整理など、几帳面に細かくルールを定義して実行しないと、すぐに煩雑になってしまいます。クラウドストレージに文書を保管できる電子契約サービスを選べば、文書管理をかんたんに行えるでしょう。

また、過去に紙で取引をした既存の文書もスキャンして一緒に保管できると便利です。過去の文書が必要になった場合に、検索可能な状態で一箇所に格納されていた方が探しやすいためです。

GMOサインは、文書管理に必要な機能を十分備えており、紙の文書をPDF化して取引先ごとにフォルダ管理することも可能です。

このような機能で保管・管理を便利に行えるので、電子契約の導入をお考えの方は一度お試しください。

社内で利用している既存のシステムやサービスとの親和性があるかどうかも、電子契約サービスを選ぶ上での重要な基準です。

社内で利用している業務システムやSaaSなどと連携できると、請求や契約の業務領域にとどまらず、全社的に大幅なオペレーション改善を図れます。

たとえば、GMOサインが連携できる外部サービスの例として、以下があります。

API連携によって、認証や文書登録、署名など、多くの機能をより幅広く活用できます。自社内で構築した独自システムとの連携など、さらに改善できる業務の幅が広がるでしょう。

GMOサインでは導入支援サポートも行なっています。既存のシステムとうまく組み合わせて利用したい方はお気軽にご相談ください。

厳密には、紙の請求書をスキャンして電子データ化(PDF化)した場合も、原本は先方とやり取りをした紙の請求書です。

しかし、電子帳簿保存法により、紙で取引した文書であっても、スキャナ保存の要件を満たして電子データ化し保存すれば、原本(紙)を破棄してもよいとされています。

ただし、契約書などの内容について訴訟になった場合、民法上は紙の原本の証拠力が強いという特徴があります。訴訟リスクに備えるという観点で、契約書などの重要な文書は紙の原本を保管しておくことを推奨します。

電子取引でやり取りをした電子請求書を電子データのまま保管する義務は、電子帳簿保存法の改正によって2024年1月から発生しています。

一方で、請求書を必ず電子取引しなければならないという義務は現状ありません。従来通り、紙の請求書による取引も可能です。

禁止ではありません。むしろ、電子取引をした請求書を電子データのまま保存し、必要に応じて印刷できる状態を整備する必要があります。(電子帳簿保存法)

また、事務処理上の利便性を高めるため、電子データとあわせて印刷物を保管しても問題ありません。

PDFの状態で電子取引した電子請求書を印刷物として保管することは可能ですが、同時に電子データを保存しておく義務があります。(電子帳簿保存法)

電子請求書である場合、紙に印刷した請求書を保管しても、電子データを破棄することはできません。

2024年1月の電子帳簿保存法の改正により、電子取引でやり取りをした電子請求書などの電子文書は、電子データのまま保管することが義務付けられました。

適格請求書(インボイス)として認められるための請求書の記載要件は、以下の通りです。

適格簡易請求書(簡易インボイス)とは、インボイス制度(適格請求書等保存方式)のもとで、小売業・飲食業・タクシー業などの不特定多数の消費者と取引を行う事業者が発行できる簡易版のインボイスです。

通常の適格請求書(インボイス)よりも記載項目が少なく済み、レシートや領収書の発行が多い業種の負担が軽減される仕組みです。適格簡易請求書の記載要件は以下の4項目です。

電子請求書に印鑑の押印は必要ありません。電子データには物理的な捺印ができないためです。ただし、取引先から印刷物に捺印したデータを求められるケースもゼロではありません。

電子請求書を改ざんから守り、セキュリティの安全性を担保しながら運用するためには、電子署名を付与して運用することを推奨します。

請求書が、紙で取引されたものか電子データとして取引されたものかによって保存方法が異なります。

紙の請求書である場合、紙の原本を保管するか、「スキャナ保存」の要件を満たした状態で電子データとして保存する必要があります。「スキャナ保存」の要件を満たした状態で電子データとして保存する場合、紙の原本は破棄しても問題ありません。

電子取引を行った電子請求書である場合、電子データを保存しておく必要があります。印刷した紙を保管しても問題はありませんが、必ず電子データの保存と併用しなくてはなりません。

電子請求書を導入する場合は、管理のしやすさやセキュリティリスクを考慮して運用することが重要です。

単にPDF化しただけの請求書をメールでやりとりするのでは不十分です。電子署名機能や管理機能を備えた電子契約サービスを利用しましょう。

電子契約サービスの中でもおすすめのサービスが『GMOサイン』です。セキュリティレベルの高い電子署名やタイムスタンプの機能はもちろん、文書管理機能や社内ワークフロー、API連携などの周辺機能が充実しています。

350万社以上の企業が導入する導入企業数No.1のサービスで、これまでに4,000万件以上もの文書が送信されてきた実績を持ちます。

お試しで使える無料のフリープランや導入支援サポートもあるので、はじめて電子取引を行う場合でも安心して利用できるでしょう。ちなみにフリープランでは、毎月5通までの請求書を無料で送信できるので、やりとりが少ない企業は費用をかけずに導入できます。

フリープランへの申し込みにはクレジットカードの登録が不要なので、電子署名の入れ方や取引先ごとのフォルダ管理などの機能を気軽に試してみてください。

電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。

※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。

電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。