契約書には、「製本」されているものと、されていないものがあります。実際にはどのようなケースで製本が必要になるのでしょうか。また、もし製本せずに済むとしたらどのような方法があるのでしょうか。

ここでは、契約書を製本する理由と製本の手順をご紹介します。さらに、製本する必要がなく、大きなコスト削減が期待できる契約書の作り方も併せてご案内します。

目次

契約書の製本に関する基礎知識

ページが複数におよぶ契約書はホチキスで留めるだけでなく、留めた部分が製本テープなどで固定され、背表紙がつけられています。一般的にこうした加工を「製本」と呼びますが、どのような場合に製本が必要なのでしょうか。

ここでは契約書を製本する理由について、製本した場合と、しなかった場合を比較しながら解説します。

契約書の製本とは?

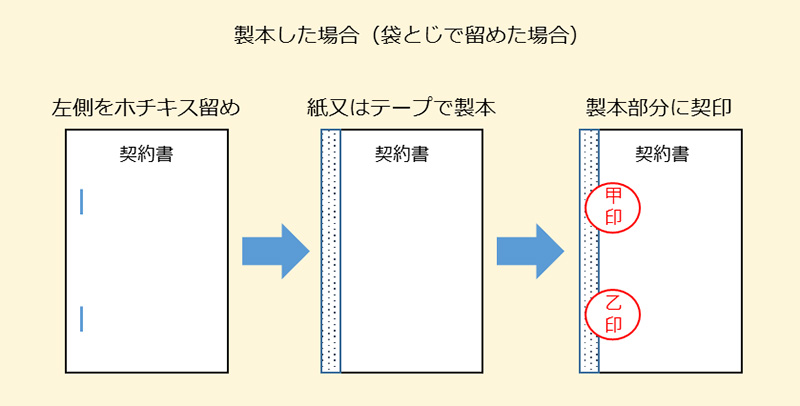

契約書が複数ページにわたる場合、ホチキスなどで留めるだけでなく、製本する慣例があります。この場合の製本とは、書類の複数のページの片側をのり付け、またはホチキスなどでしっかりと留めて本のような状態にし、留めた側を製本テープなどで固定する方法を指します。

なお、必ずしも製本テープを使う必要はなく、製本テープ以外の用紙を、短冊状に切って使用しても問題ありません。こうした綴じ方は「紙とじ(紙綴じ)」とも呼ばれます。

契約書を製本する理由

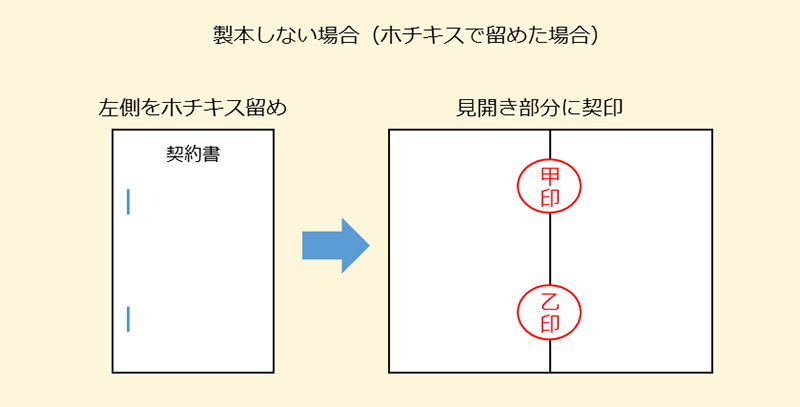

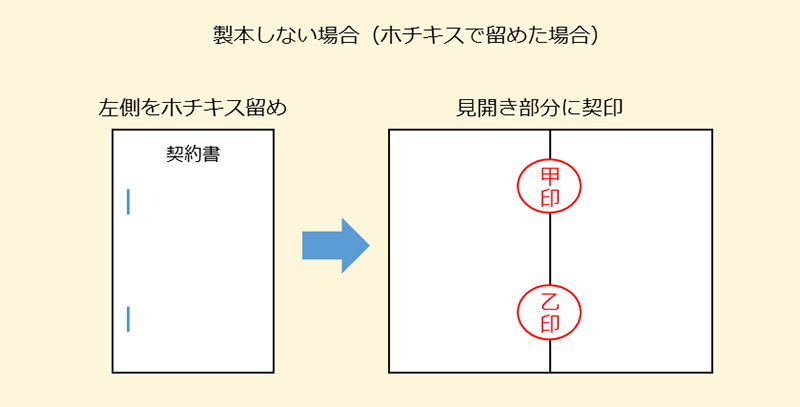

契約書の改ざんを防ぐため

契約書は、一部のページを抜いたり、加えたり、差し替えたりといった改ざんがなく、すべてのページが「ひとつの契約書である」ことを押印によって証明しています。このため、製本していない契約書の場合、すべての見開きに契印しておかないと、改ざんなどのトラブルにつながる恐れがあります。

一方、製本してある契約書なら、押印は袋とじ部分だけで済みます。契約書の一部を差し替えようとすると背表紙部分などが破損してしまうため、改ざん防止に効果的です。

押印回数を減らすため

契約書の製本には、押印回数を減らすという目的もあります。複数ページにおよぶ契約書を製本せずにホチキスなどで片側を留めた場合、連続性のある契約書であることを証明するため、ページのすべての見開きに印鑑を半分ずつまたがるように押す「契印」を行う必要があります。

契印は契約する当事者全員の印鑑が必要で、例えば当事者が3社(3者)の場合、すべての見開きに3つの契印が必要です。契約書のページ数が多ければ、その分、契印の箇所が増えることは言うまでもありません。なお、契約書が両面印刷1枚に収まるようであれば契印は不要です。

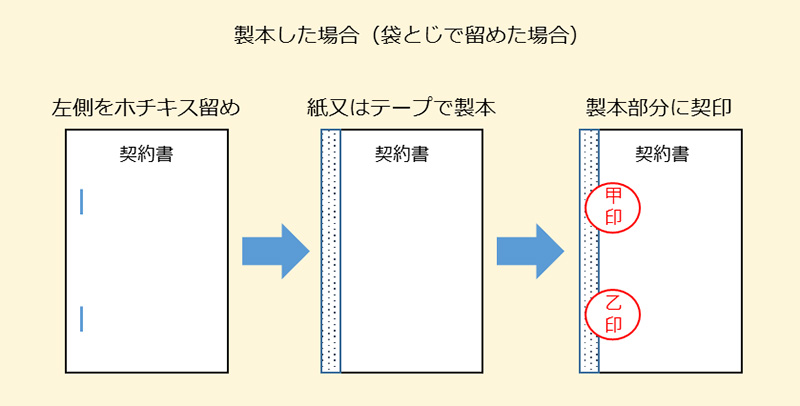

製本した場合

契約書を製本した場合には、見開きごとに契印する必要はなく、袋とじした製本テープなどの上に押印するだけで済みます。押印は、契約書の表紙側だけに押印すればよい場合と、表紙側・裏表紙側の両方に押印する場合がありますが、いずれにせよ製本しない場合と比べて押印回数を減らすことができます。

契約書の製本方法

製本する際、「市販の製本テープを使えば簡単にできるのでは?」と思われがちですが、きちんと手順を踏まなければ改ざんを防止できません。

ここでは適切な製本方法である「袋とじ(袋綴じ)」の仕方について、改ざん防止の観点から注意すべきポイントとともに紹介します。

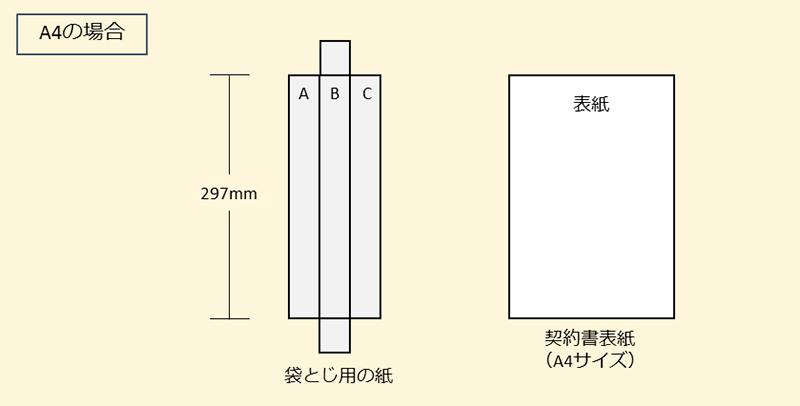

紙で袋部分を作成して使用する方法

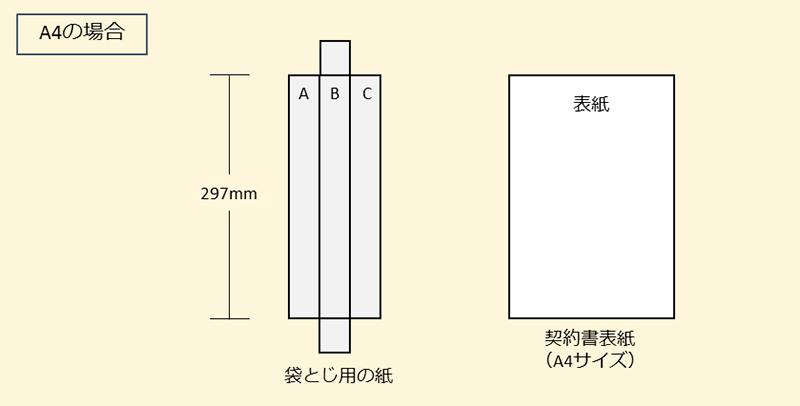

STEP1:製本に使用する紙を用意する

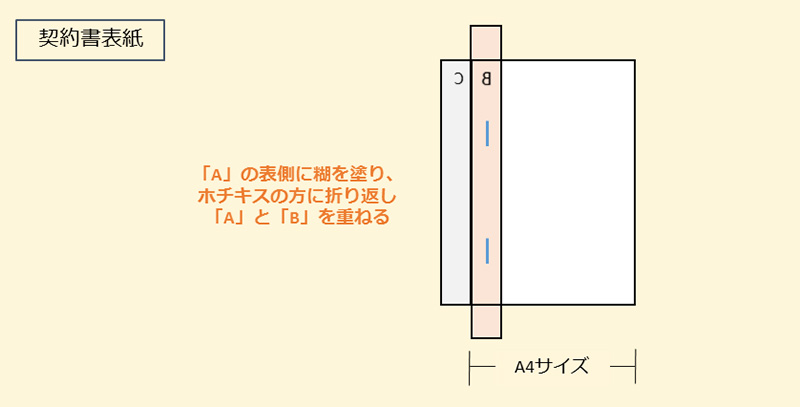

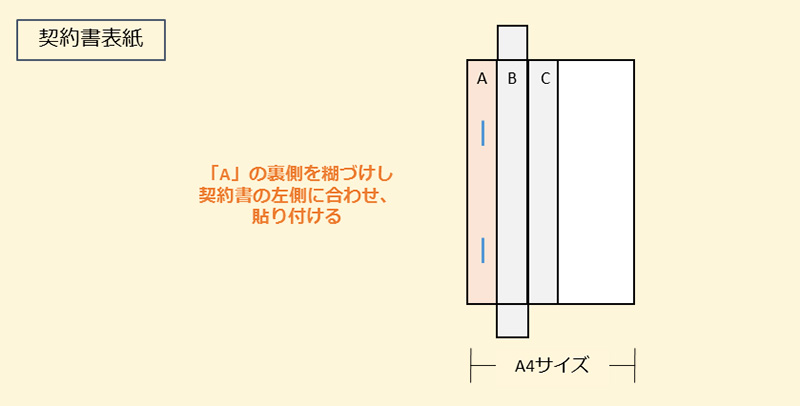

袋部分に使用する紙は、契約書よりも大きなものを用意します。紙を図のように3等分をイメージした形に切り出しますが、このとき中央部分(図の「B」部分)は契約書の縦の長さよりも数センチ程度大きくなるようにしましょう。ちなみにA4サイズで作成した契約書の場合、縦の長さは297mmです。

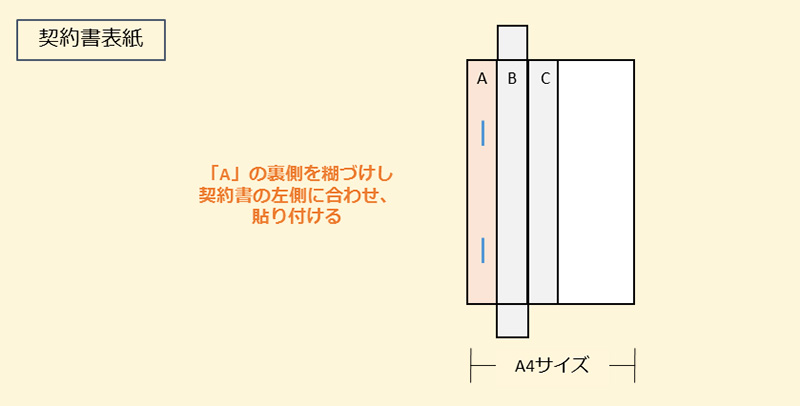

STEP2:契約書をステープラーで留め、紙を貼り付ける

契約書の左側の上下2箇所、端から1cm程度の位置を目安にステープラーで留めます。次に、用意した紙の「A」部分の裏側にのみのりを塗ります。このとき、軽く折り目をつけておくとはみ出さずきれいに塗ることができます。これを契約書の表側からみて左側に合わせ、貼り付けます。

STEP3:紙を折り込み、上下にはみ出た部分を裏側に折り曲げる

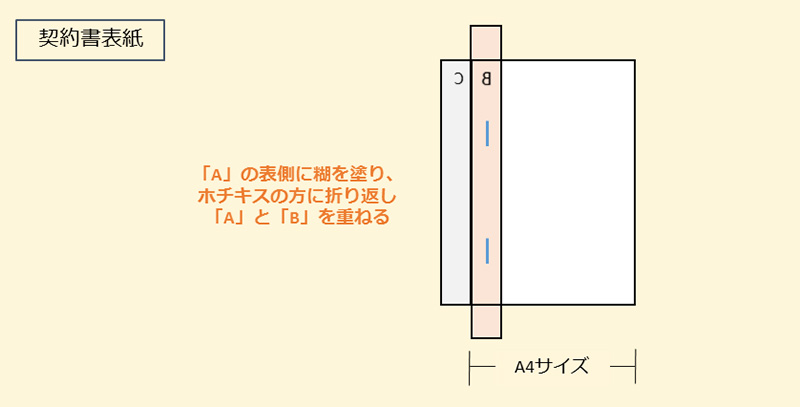

「A」部分の表側にのりを塗り、「A」と「B」がきれいに重なるよう「A」部分の右側から左に折って貼り付けます。

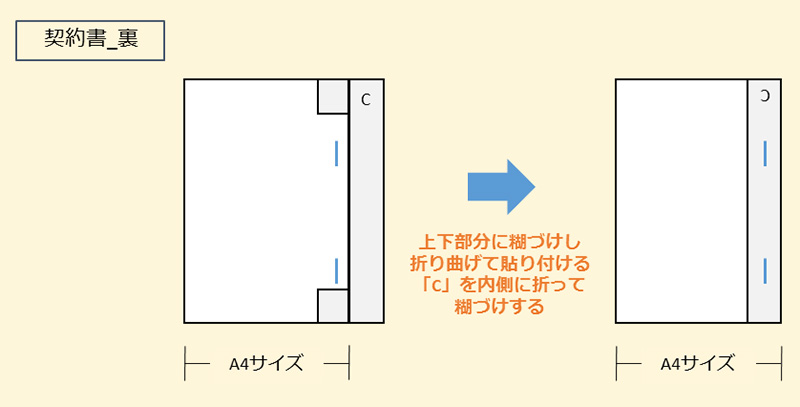

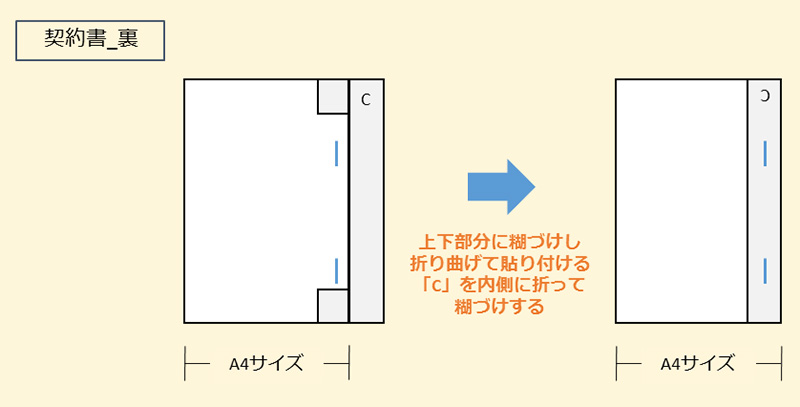

STEP4:残りの部分を裏面に貼り付けて完成

契約書を裏側にし、まず「B」の上下部分にのりを塗り、これを折って貼り付けます。最後に「C」部分にのりを塗り、左に折って貼り付ければ完成です。仕上げに硬いものなどできれいに紙のシワを伸ばしておきましょう。この方法なら、上下をしっかりと中に折り込むことができ、改ざん防止に有効です。

製本テープを使用する方法

STEP1:製本テープを準備する

製本テープは、製本が手軽にできて便利です。パッケージなどに製本の手順が書かれているものが多く、製品によっては「横から貼るだけ」と書かれています。今回は改ざん防止効果を高めるための工夫を紹介します。

STEP2:製本テープを切る

製本テープを切るときは、契約書と同じ長さではなく、少し長めに切ります。これは、最後に折り込む余白が上下で必要になるためです。最低でも契約書の厚みの2倍以上の余白が必要です。契約書が数枚であれば、上下1cmずつを目安にするとよいでしょう。

STEP3:片側に製本テープを貼る

製本テープの縦半分の片側の裏紙を5cm程度剥がし、上下の余白を確保したうえで、裏紙に印刷された方眼を目安にまっすぐに貼っていきます。契約書の厚みを考慮して、テープの中央から少しずらして貼るのがきれいに仕上げるコツです。さらに5cmずつ裏紙を剥がしながら貼っていけば、きれいにまっすぐ貼ることができます。

STEP4:残りの半分を貼って上下に切り込みを入れる

製本テープの縦半分のもう一方の裏紙を剥がし、袋部分を包むように裏側に折って貼り付けます。こちらは一度に裏紙を剥がしてもまっすぐ貼れるはずです。上下の余白部分には、厚みを考慮して2箇所ずつ(薄ければ1箇所ずつ)切り込みを入れておきます。

切り込みを内側に折って貼れば完成

切り込みを入れた部分を、裏、表の順に折り込んで貼り付ければ完成です。なお、はじめに製本テープを契約書の長さに合わせて切ってしまうと、上下を折り込んで貼ることができないため、袋とじになりません。途中にページを追加するなどの改ざんが容易にできてしまいますから、やり直しましょう。

契約書の電子化が進む背景

今、従来の書面による契約締結に代わって電子契約が普及してきています。脱はんこやペーパーレス化の動きに加え、新型コロナウイルスによる接触回避やリモートワーク化など、さまざまな要因で導入する企業が急速に増えました。

電子契約書の効力を担保するべく、法整備も着実に進んでいます。とりわけ、2022年は「電子帳簿保存法」が改正・施行されました。これにより、さらにペーパーレス化が進むのは間違いありません。電子帳簿保存法についてはこちらの記事をご参照ください。

あわせて読みたい

電子帳簿保存法とは?データ化できる文書の種類と適用に必要な手続き

日頃から領収書や請求書を保存して、申告の際には申告書を税務署に提出し、帳簿も長期間保管しなければいけないなど、税務申告に関連する業務は何かと面倒な作業が多い...

また、これまで電子化が認められていなかった文書、あるいは契約類型に関しても、電子契約に移行できるよう法改正が進められています。詳しくはこちらの記事をご参照ください。

あわせて読みたい

【2025年最新】電子契約できる契約書の見分け方と具体例を徹底解説!電子契約の利用頻度が高い契約書も紹介

これから電子契約・電子署名を活用していきたいと思っていたとしても、どのような契約書で使えるのかわからないと困ってしまいます。実際、電子契約を導入したものの電...

契約書の製本作業が不要になる電子契約のメリット

改ざん防止や押印箇所を減らすなどの目的で行われる契約書の製本ですが、その作業そのものが、面倒だと思う方も少なくないでしょう。製本する必要がなく、改ざんも防げる契約書を作る方法はないのでしょうか。その答えが先ほどご紹介した「電子契約」です。

ここでは電子契約の簡単な導入方法や、メリットについて説明します。

契約業務を効率化できる

電子契約の導入には、「電子印鑑GMOサイン」をはじめとする電子契約サービスを利用するのがもっとも簡単でおすすめです。電子契約サービスは、クラウド上で契約を完結でき、紙の契約書で行っていた煩雑な作業がなくなるため、契約締結までの時間が短縮され、ビジネススピードを向上させます。

電子契約では、印刷したり製本したりする必要がありません。また、契約に必須と考えられていた押印が必要ないばかりか、契約書の郵送も必要ないのです。

電子契約では、契約相手に押印してもらい、契約書を返送してもらうといった、手間や時間がかかっていた従来のプロセスを効率化できます。さらに、契約締結の流れは管理画面からステータスを確認できるため、締結漏れや遅延などを防げるというメリットもあります。電子契約でも紙の契約書と同じ法的効力が認められており、改ざんを防止する仕組みも確立されているため安心して利用できます。

コストを削減できる

電子契約を導入することで、コスト削減につながることも大きなメリットです。前述のように、紙の契約書で必須だった郵送費や時間は、電子契約サービスや電子メールでの送付となるため削減できます。

電子契約は、クラウド上で保管できるため、紙の場合に必要だった保管にかかる費用も削減できるでしょう。さらに、電子契約は印紙税の課税対象文書にはあたらないため、印紙を貼る必要がないのも大きなメリットです。詳しくは、電子契約書を導入するメリットでもご紹介していますのでご参照ください。

まとめ:押印も製本もいらない電子契約がオススメ

契約書の製本は、改ざん防止のために必要とはいえ袋とじや契印の手間がかかります。しかし、電子契約であれば、製本も押印も必要ないばかりか、印刷や郵送といった面倒な作業がすべてなくなります。

さらに、郵送費、保管費、印紙税といった多くのコスト削減も可能です。また、電子契約サービスを利用すれば、電子契約の導入も比較的容易かつ短期間で行えます。製本や押印の手間をなくし、コストも減らしたいなら、紙の契約から電子契約への切り替えをおすすめします。

「電子印鑑GMOサイン」とは?

「電子印鑑GMOサイン」は、電子サインと電子署名、2つの署名タイプが使えて、あらゆるビジネスにおける契約業務の課題を解決します。詳しくは、電子印鑑GMOサインが選ばれる理由にてご紹介しています。

使い勝手のよさで選ばれてNo.1。非常に多くの事業者様に導入いただいています。高齢者向け配食サービスを展開されている株式会社シルバーライフ様では導入2ヶ月で社内に浸透し、アレンジした使い方の提案も挙がっているほどです。