契約書にどのように変更条項を記載すべきかわからない…

覚書や変更契約書の使い分けがあいまいで、自分のケースにどちらが適しているのか不安…

契約書における変更条項の不備や不明確な記載は、後々のトラブルや法的な無効リスクを招く可能性があります。

「自分のやり方で本当に正しく変更できているのだろうか?」「関係者全員に同じ内容が確実に伝わっているか不安…」という心配を抱えているのではないでしょうか。

この記事では、契約書の変更条項について以下の内容で解説します。

- 契約書作成時の変更条項の記載方法

- 契約書を変更する際の方法と実務の流れ

- 契約内容の変更手続きにおける注意事項

契約書の変更を行う際はバージョン管理や収入印紙も考慮する必要があり、手間とミスのリスクは増える一方です。

こうした不安を解消する手段として有効なのが、電子印鑑GMOサインのような電子契約サービスの活用です。電子契約であれば、契約書の変更プロセスをオンライン上で一元管理でき、修正内容の通知や変更履歴の管理をすべて自動化できます。

- 変更契約や覚書も電子でスピーディに締結可能

- 関係者全員に自動で通知、確認状況もリアルタイムで把握

- 契約ごとのバージョン履歴を自動で記録・管理

- 印紙税不要(※電子契約は印紙税課税対象外)

- 最新の法令に対応し、コンプライアンスを意識した運用が可能

GMOサインでは、無料プランでも月に5通までの契約書の作成・締結・保管が可能で、契約変更時の手続きも問題なく進められます。「ちょっと試してみたい」「自社にあうかを確認したい」と考える方はぜひ利用を検討してみてください。

契約書の変更条項とは?

契約書の変更条項は、契約が完了したあとに内容を変更する際、どのような条件や方法で手続きを行うのか明記した条項です。契約は一度締結したあとに内容を変えることがあるので、変更条項を明記しておくと安心して手続きを進められます。

以下では、変更条項の重要性や記載しなかった場合のリスクについて解説するので、それぞれの内容を確認していきましょう。

契約書の変更条項を設ける理由と重要性

業務委託契約や秘密保持契約など契約のタイプに関わらず、締結後に当事者の都合で条件を変えることは少なくありません。契約書に変更する際のルールや条件を明記しておけば、予期せぬトラブルが発生したときでも対応方法が明確になります。

原則として、契約書の内容を変更する際には、当事者双方の合意が必要です。しかし、契約書の内容を変更する際に合意を必要としないケースもあるでしょう。

変更条項を記載しないことのリスク

契約書に変更条項を記載しなかった場合、当事者間でルールが明確化されていないのでトラブルにつながる可能性があります。たとえば、相手方が当事者双方の合意は必要ないと勘違いしていて、一方的に契約変更を宣告してくると、納得がいかず言い争いになる可能性があるでしょう。

また、相手方が口頭で変更を求めていたことを聞き逃してしまい「言った・言っていない」の争いになってしまうことも少なくありません。このようなトラブルを防ぐためには、契約書で変更についての条件や方法を明確にしておく必要があります。

契約書作成時の変更条項の記載方法

契約書を作成する際、変更条項をどのように記載するべきなのか疑問を抱いている方もいるでしょう。ここからは、変更条項を記載するポイントやひな形などを解説していきます。

変更条項を記載する際のポイント

変更条項を記載する際は、以下のポイントに注意が必要です。

| 注意すべき項目 | 詳細 |

| 変更のタイミング | 契約期間中のどの時点で変更可能か(例:更新前のみ可能、随時可能など) |

| 通知期限 | 変更する旨をいつまでに相手方に通知すべきか(例:30日前通知など) |

| 合意の要否 | 一方的な通知で足りるのか、双方の合意書が必要か |

| 締結方法 | 口頭・書面・電子契約の可否などの形式要件 |

契約内容について変更を行う際、当事者どちらからの提案があったタイミングですぐに対応できるとは限りません。たとえば業務委託契約の報酬や納期を変える場合、社内で一度検討する必要があるので、希望する日時から30日前までには通知を行うように規定することがあります。

また、変更内容が多岐に渡る場合は合意書や覚書を作成することもありますが、軽微な変更では文書を作成しないことも考えられます。シチュエーションに応じて、条項の内容を調整しておきましょう。

一般的な変更条項のひな形・記載例

一般的な変更条項について記載する際は、以下の内容を参考にしてみてください。

第○条(契約内容の変更)

1.本契約の内容を変更する場合、契約当事者双方が契約期間中に随時協議のうえ合意することとし、その合意内容を書面または電子契約の形式により締結するものとする。2.前項に基づく変更を希望する当事者は、相手方に対し、変更を希望する日の30日前までにその旨を文書(電子メールを含む)により通知しなければならない。

3.契約内容の変更は、双方の書面または電子的手段による合意(電子契約サービス等を含む)がなされた場合に限り効力を生ずる。

4.口頭による合意は、契約内容の変更としての効力を有しないものとする。

ただし、ひな形を利用する際は、契約内容にマッチするように詳細を変更することが大切です。

約款変更に関する条項のひな形・記載例

以下は、約款変更に関する条項のひな形・記載例です。

第○条(約款の変更)

1.甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約に付随する約款(以下「本約款」という)を変更することができるものとします。

(1) 本約款の変更が、契約の目的に反せず、かつ、その必要性、変更後の内容の相当性、その他の事情に照らして合理的であると認められる場合

(2) 法令の改正、社会情勢の変化、業務内容の変更、その他の事情により本約款の変更が必要とされる場合であって、変更の内容が契約当事者の一般の利益に適合すると認められる場合2.前項により本約款を変更する場合、甲は、変更の効力発生の相当前に、変更の内容及び効力発生日を契約書記載の通知方法に従って通知するものとします。

3.前項の通知が行われた後、乙が本約款の変更に異議を述べずに本契約に基づく取引を継続したとき、または甲が定める相当の期間内に異議の申出がなかったときは、乙は変更後の本約款に同意したものとみなします。

一般的な変更条項と同じく、参考にする際は必要な条文が盛り込まれているのか確認を行ってください。

また、契約書が完成したあとは、電子契約を利用して契約を締結することがおすすめです。電子契約では、紙の契約書に必要なインク代や印紙代などのコストを抑えられます。

電子署名を付与することで紙の契約書と同等の法的証拠力が認められるので、コストを下げながら業務の効率化を図れることがメリットです。GMOサインでは、月に5件まで文書の送信ができるフリープランも用意しているので、ぜひ試してみてください。

\ \ クレジットカード登録不要 //

契約書を変更する際の方法と実務の流れ

変更条項を記載する際は、方法や実務の流れについても把握しておくことが大切です。契約書を一部のみ変更する場合や全面的に変更する場合など、シチュエーションごとに対応方法を解説します。

契約書を一部のみ変更する場合(覚書)

契約書の一部のみを変更する場合は、覚書を作成することが一般的です。覚書とは、契約当事者が合意した内容をまとめた書面のことで、契約内容を変更する際に作成されます。覚書の記載例は以下のとおりです。

覚書

第1条(原契約の表示)

本覚書の対象となる契約は、以下の通りとする。契約名称:〇〇契約書

契約締結日:令和〇年〇月〇日

契約当事者:

甲:〇〇株式会社(住所:東京都〇〇区〇〇〇 代表取締役:〇〇〇〇)

乙:△△株式会社(住所:大阪府△△市△△△ 代表取締役:△△△△)

第2条(変更内容)

原契約の下記条文を、下記のとおり変更する。【変更前の条文(旧条文)】

第〇条(〇〇)

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。【変更後の条文(新条文)】

第〇条(〇〇)

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。第3条(変更の効力発生日)

本覚書に基づく変更条項の効力は、令和〇年〇月〇日より発生するものとする。第4条(その他の条項の有効性)

原契約に定めるその他の条項については、本覚書において明示的に変更された部分を除き、すべて原契約の通り有効に存続するものとする。以上の合意を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印(または電子署名)のうえ、各自1通を保有する。

【発行日】

令和〇年〇月〇日【甲】

〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 (印)または(電子署名)【乙】

△△株式会社

代表取締役 △△△△ (印)または(電子署名)

なお、契約書の変更を行ったあとは、原本と覚書を厳重に保管しておくことが大切です。当事者間でトラブルがあった際には、契約書と同じく覚書も重要な証拠となるので、保管場所や整理方法を明確にしておきましょう。

\\ こちらの記事もおすすめ //

契約書を全面的に変更する場合(変更契約書)

契約書を全面的に変更する場合には、変更内容を含めた契約書を改めて作成することがあります。新しい契約書を作成する際の手順は以下のとおりです。

契約書に変更条項が定められている場合は、その内容に則って手続きを行う必要があります。相手方への通知方法や期日などを確認し、適切な手段で変更の合意を得ましょう。

当事者双方が合意を行ったあとは、契約書の作成を行います。以前の契約書と比較して、問題なく変更が加えられているのか確認することが大切です。また、変更契約書を締結したタイミングで以前の契約が効力を失うことについても明記しておきましょう。

変更契約書が課税文書に該当する場合は、収入印紙を貼り付ける必要があります。変更契約書に目的物の内容や契約金額などの重要な事項が記載されている場合は課税文書となるので注意が必要です。

重要事項は文書の種類によって異なるので、課税文書に該当するかどうかは国税庁の公式サイトで確認しておきましょう。

締結が完了したあとは、原契約書と変更契約書は紛失や盗難などのリスクを避けるために保管・管理しておくことが大切です。

破棄する場合は、適切な期間が経過しているのか確認しましょう。たとえば、請負契約書や委託契約書の場合、会社法432条に則って10年間の保管が義務付けられているので注意が必要です。

\\ こちらの記事もおすすめ //

電子契約における変更手続きの対応方法

電子契約を使って契約の変更を行う場合は、以下の手順で進めます。

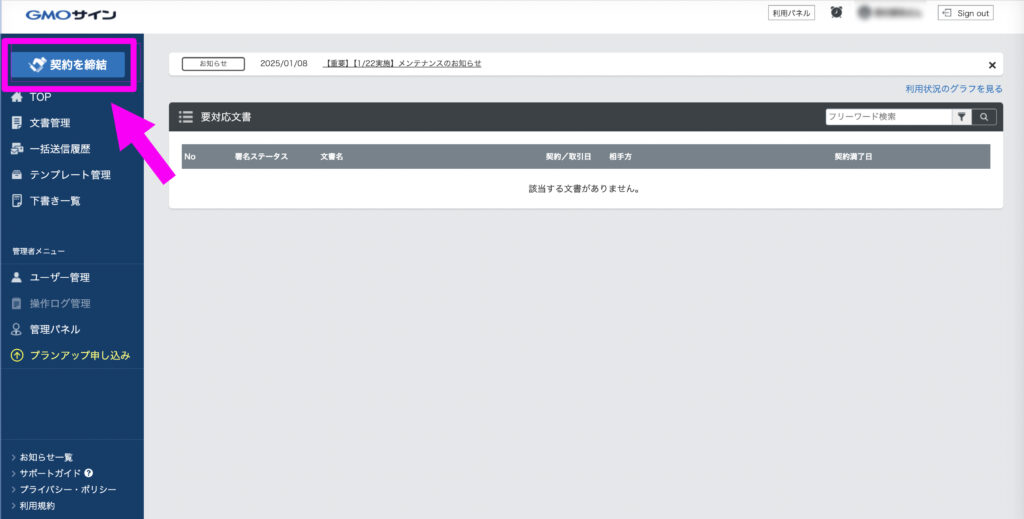

まずは、利用している電子契約サービスにログインします。GMOサインであれば、フリープランを利用することで月に5件まで文書の送信が可能なので、どのサービスを利用するべきか悩んでいる方におすすめです。

ログインが完了したら、作成した覚書や変更契約書をアップロードしましょう。Wordなどで作成した書面をPDFファイルで保存するとアップロードが可能です。

アップロードした書面に電子署名を付与します。電子署名がなくても契約自体は成立しますが、電子署名法第3条では「本人による電子署名が付与された場合に真正性が推定される」と記載されているので、法的証拠力を高めるために付与しておくことをおすすめします。

電子契約サービス上で、相手方の担当者氏名やメールアドレスといった情報を入力し、契約書を送信します。郵送のように時間を要することなく、即時に届けられる点が電子契約の大きなメリットです。

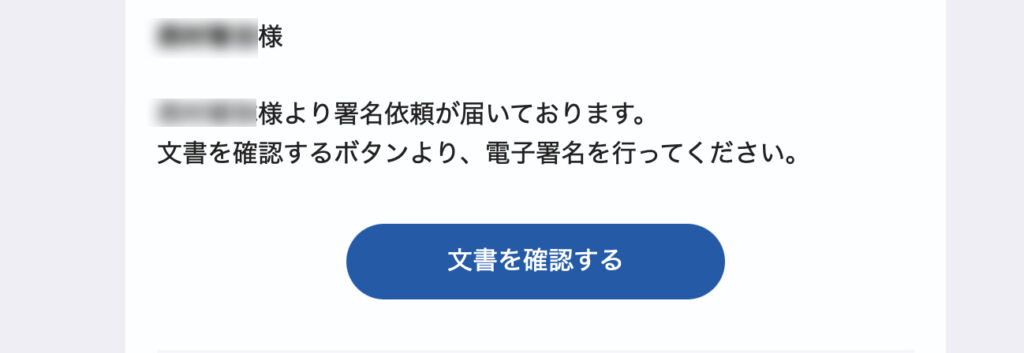

送信したあと、相手方も同様に電子署名の付与を行います。電子契約に慣れていない場合は対応方法について聞かれることがあるので、事前に手順を通知しておくと作業がスムーズになります。

変更後の契約書を締結したら、それぞれが覚書や変更契約書を保管します。電子契約サービスでは、オンライン上で文書が自動保存されるので、紛失や盗難などのリスクを下げることが可能です。

GMOサインは、フリープランでもテンプレート登録やアドレス帳などの機能を活用できるので、業務効率化につながります。利用しやすい操作面も評価されており、導入企業数は350万社以上(※1)を突破していることが特徴です。

電子契約をはじめて利用する方は、以下の「GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ」を参考にして、ぜひ一度利便性を試してみてください。

\\ 最短③分でアカウント作成完了 //

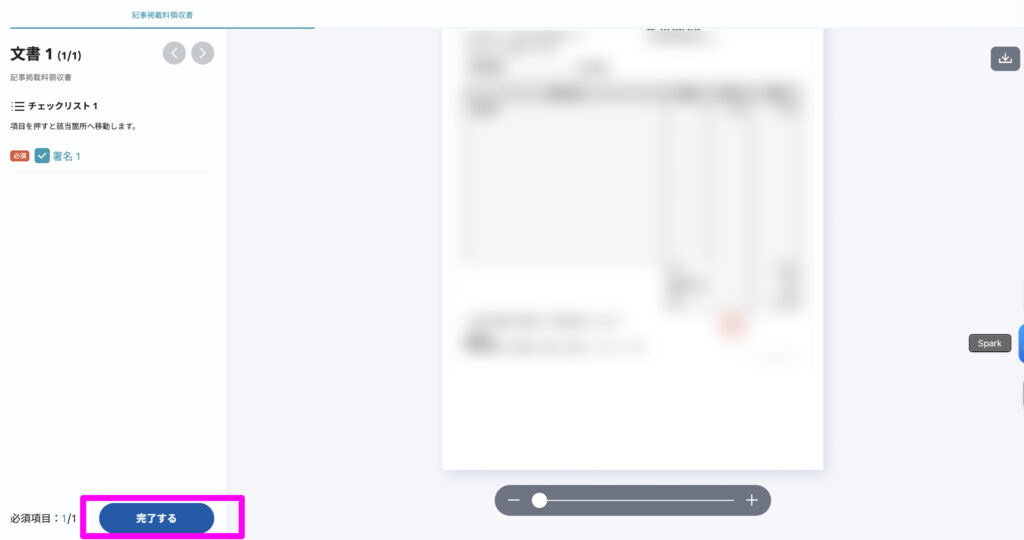

GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

\ 電子契約サービス国内シェアNo.1(※)獲得 /

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

※1. 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)

契約内容の変更手続きにおける注意事項

契約内容の変更手続きにおける注意事項は以下の5つです。契約に関するトラブルを防ぐために、それぞれの注意事項についてもチェックしておきましょう。

契約全体への影響を考慮する

契約書の変更手続きを行う際は、一部条項の変更が他条項や契約全体に影響を及ぼさないか注意しましょう。

一見独立した条項であっても、ほかの条項と密接に関連している場合が多く、変更により予期しない矛盾や不整合が生じるおそれがあります。たとえば、納期条項の変更が損害賠償条項や保証条項に影響を与える可能性があります。

また、対価に関する変更は税務処理や会計処理にも関わってくるため、財務部門との連携も欠かせません。変更前に契約書全体を通読し、関連条項との整合性を確認することで、後々のトラブルを未然に防げます。

関係者への通知・調整を行う

契約の範囲は自社と相手方との2者間のみでなく、再委託先や関係会社などにも及ぶことがあります。そのため、契約変更を行う際は、影響がある関係者すべてに通知・調整を行うことが大切です。

たとえば、再委託先にスケジュール変更の通知が届いていなかった場合、債務不履行で契約先とトラブルにつながる可能性があります。契約に関係する当事者が複数いる場合は、説明する時間も含めて変更条項を設けることがおすすめです。

「契約内容について変更を行う際は、1カ月前に通知を行うこと」など、ある程度余裕を持っておけば対応に追われる心配がなくなるので安心です。すべての当事者に通知が行き渡っているのか、チェックも怠らないようにしましょう。

契約書のバージョン管理を行う

契約書の内容について変更を行う際、バージョン管理を徹底することも大切です。各文書を適切に保管することで、契約内容の正確な把握や紛失防止につながります。

契約書が新たに作成された場合は、どのタイミングでどの契約書が有効だったのかわかるように、バージョン表記を記載することがおすすめです。「Ver1.0(2023年1月1日締結)」「Ver1.1(2024年3月1日:第5条変更)」などの文章を表記することで、いつどのような変更が行われたのかすぐにわかるようになります。

印紙税の要否を確認する

契約変更時に見落としがちなのが印紙税です。変更契約書や覚書についても、内容によっては印紙税の課税対象となる場合があります。

印紙税を払い忘れた場合には、過怠税を支払う義務が発生します。過怠税は印紙税の3倍の額になるので、不安な方は事前に税務署への確認や税理士への相談を行うこともご検討ください。

また、電子契約システムを活用することで印紙税は不要になります。電子契約で取り交わす場合の書面は課税文書ではなく電磁的記録に該当するため、収入印紙が不要なのです。

印紙税を抑えたい方や要否の判断が難しく不安な方は、電子契約の利用をおすすめします。

\\ こちらの記事もおすすめ //

契約変更が関係法令に抵触しないか確認する

契約変更を行う際は、関係する法令に抵触しないか確認を行いましょう。業界特有の規制法令や消費者保護法、独占禁止法など、様々な法令が契約内容に影響を与える可能性があります。

近年では、社会情勢の変化にあわせて新たな規制も次々と施行されています。既存契約が適法であっても、変更により新たな規制に抵触するリスクも考えられるでしょう。また、海外との取引では現地法令や国際条約の確認も必要になります。

法令違反となった場合は、契約内容が無効となるケースや損害賠償を請求されるリスクが発生します。行政処分の対象となる可能性もあるので、契約変更は慎重に行うことが大切です。

契約書の内容変更に関するよくある質問

変更条項はどこに記載すべき?

変更条項は契約種類に関係なく、多くの文書に記載される一般条項に該当します。したがって、秘密保持や損害賠償などと同じく、契約書の後半に記載されることが一般的です。

変更条項がない契約書を変更するには?

変更条項は必須ではないため、契約書に記載がなくても変更を行うことが可能です。契約書を変更する際は、民法第522条(契約は当事者の合意によって成立するという原則)に則って当事者の合意を得ることや公序良俗に違反していないかなどのポイントに注意しましょう。

変更条項に一方的変更が認められる場合は?

契約は合意をもとに成立しますが、民法第521条第1項の契約自由の原則に則って、事前に当事者の合意があれば一方的な変更が認められる可能性があります。また、定型約款の変更を行う場合には原則として合意が不要になります。

変更後の契約書には収入印紙が必要?

変更後の契約書に重要な事項が含まれている場合は、収入印紙が必要です。事項の詳細は契約の種類によって異なるので、国税庁の公式サイトをチェックしておきましょう。

ただし、収入印紙は紙の契約書のみに適用されるため、電子契約で変更契約書を作成した場合は、印紙税の支払いが不要になります。

覚書には収入印紙が必要?

覚書を作成した際も、その内容に重要な事項が含まれている場合は収入印紙を貼り付ける必要があります。

覚書や変更契約書には署名・押印が必要?

覚書や変更契約書は、原契約書と同じく法的証拠力を持った重要な文書です。したがって、民事訴訟法第228条第4項に則って、署名・押印で当事者間の合意があったことを証明することが大切です。

相手方が変更に同意しない場合の対応方法は?

相手方が変更に同意しない場合は、条件の見直しを行いましょう。原則として契約の成立には合意が必要なので、拒否されたにもかかわらず変更手続きを進めると、トラブルにつながる可能性があります。

契約変更にあたっては誰の承認・署名が必要?

契約変更を行う際は、民法に則って契約当事者全員の承認が必要です。合意があったことを証明するために、署名も忘れず対応してもらいましょう。

口頭での変更は有効?

口頭での変更であっても、当事者間の合意があった場合は有効となります。ただし、具体的な条件を文書として明記しないとトラブルにつながる可能性が高いので、該当する変更内容をまとめておくことを推奨します。

契約書の変更条項は忘れずに記載しよう

契約書に変更条項を記載することで、変更に関する条件や方法を明確にできるので、トラブルを防ぎやすくなります。ただし、変更を行う際は、契約全体への影響や関係法令に抵触しないかなど注意が必要です。

確認を怠った場合、契約が無効になってしまうこともあるので、契約の変更は慎重に行いましょう。また、契約内容によっては収入印紙が必要になるケースもあるので、忘れずに対応することが大切です。

また、収入印紙が不要なので、契約に必要なコストを抑えやすくなります。電子契約サービスを利用することによりオンライン上で文書の保管ができるため、紛失のリスクもありません。

GMOサインでは、再契約や覚書などの契約変更にも対応可能で、過去の契約の差し替えやバージョン管理も行えます。国内シェアNo.1(※)を獲得している信頼度の高いサービスなので、電子契約を検討される方はぜひお試しください。

\\ 最短③分でアカウント作成完了 //

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)