ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付金控除が受けられる便利な仕組みです。令和4年度には約375万人の方がこの制度を利用しており、利用者数は年々増加しています。

しかし、ワンストップ特例制度にはデメリットもあるのをご存知でしょうか?知らないと、「ちゃんと手続きをしたはずが、いつの間にか損をしていた」ということになりかねません。

本記事では、ワンストップ特例制度の仕組みやデメリット、申請方法についてわかりやすく解説します。本記事を読めば、ワンストップ特例制度を正しくお得に活用することができます!ぜひ最後までご覧ください。

そもそもワンストップ特例制度とは?

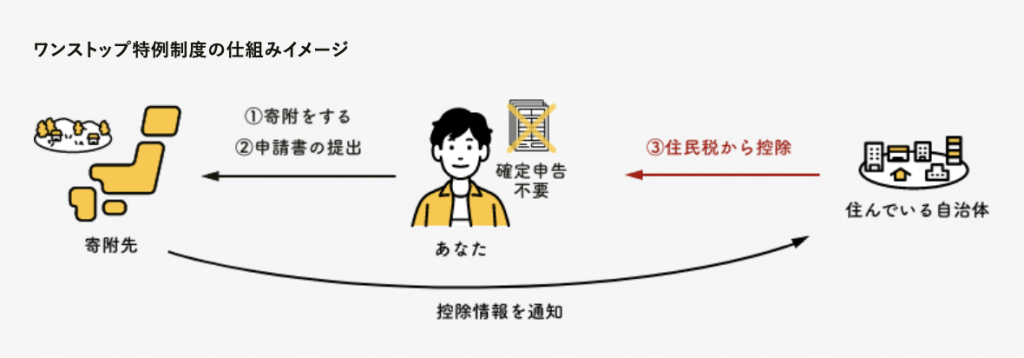

制度の利用には、寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下、ワンストップ特例申請書)に必要事項を記入して、寄付した自治体に郵送する必要があります。制度の利用により、寄付金上限額内で寄付したうち、2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除されます。

さらに、2022年からはオンラインでワンストップ特例制度の申請ができるようになりました。オンラインで申請する場合は、スマートフォンとマイナンバーカードが必要です。手続きがスマートフォンのみで完結するため、書類の準備や郵送が不要になり便利です。

オンライン申請はe-NINSHO、IAM<アイアム>、自治体マイページという専用のサービスを導入している自治体で可能です。自治体ごとに導入しているサービスが異なりますので、必ず事前に確認してから手続きをしましょう。

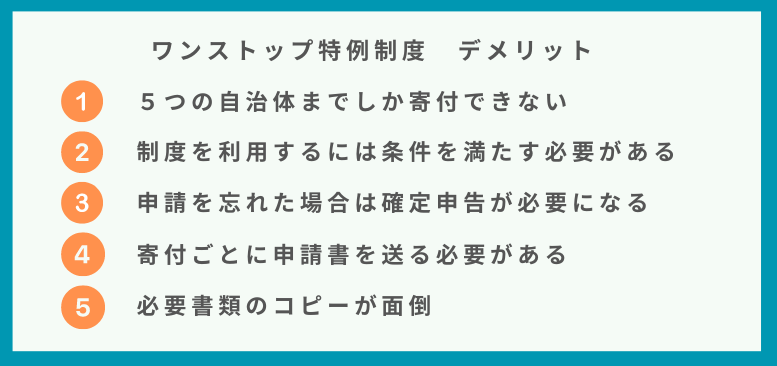

ワンストップ特例制度のデメリットは?

ワンストップ特例制度は上記の通り、とても便利な制度です。しかし、デメリットもあります。

ここでは、ワンストップ特例制度を利用する際の5つのデメリットを紹介します。

5つの自治体までしか寄付できない

ワンストップ特例制度を利用するためには、ふるさと納税の寄付先を5自治体以内にする必要があります。6自治体以上に寄付する際は、確定申告が必要になるためです。

ただし、同じ自治体であれば複数回申し込んでも、1自治体でカウントされます。

制度を利用するには条件を満たす必要がある

ワンストップ特例制度を利用するためには3つの条件を満たす必要があります。

給与所得者である

1つ目はもともと確定申告をする必要のない給与所得者であることです。会社員の方は、所属する企業が年末調整で1年間の所得と税金を確定させます。そのため原則として確定申告は不要で、ワンストップ特例制度を利用できます。

確定申告をする必要がない

2つ目はふるさと納税以外に確定申告をする必要がないことです。医療費控除や住宅ローン控除を受けている場合は、ワンストップ特例制度を使うことができません。

寄付先が5自治体以内

3つ目は1年間の寄付先が5自治体以内であることです。こちらは上記(①)で説明した通りで、5自治体以上寄付する場合は確定申告が必要になります。

申請を忘れた場合は確定申告が必要になる

ワンストップ特例制度の申請期限は、寄付をした翌年の1月10日(自治体に必着)となります。この期限を過ぎてしまった場合は、確定申告をしないと寄付金の控除が受けることができません。

寄附ごとに申請書を自治体に郵送する必要がある

ワンストップ特例制度を利用する場合、寄付した自治体ごとにワンストップ特例申請書を提出する必要があります。寄付した自治体数が多いほど、書類の郵送にかかる手間も大きくなります。

また、郵送する必要書類の準備にも手間がかかります。ワンストップ特例申請をする際には、ふるさと納税を行ったすべての自治体で、記入内容に漏れなく書類を記入する必要があります。漏れがあると、寄付金の控除が受けられない可能性があるので注意が必要です。

以上がワンストップ特例申請制度のデメリットになります。なお、ワンストップ特例申請をオンラインで行う場合は、書類による申請が不要となるため、上記(④)で紹介したデメリットは生じません。正しく申請をしないと、申請しても税金が控除されない可能性がありますので、注意しましょう。

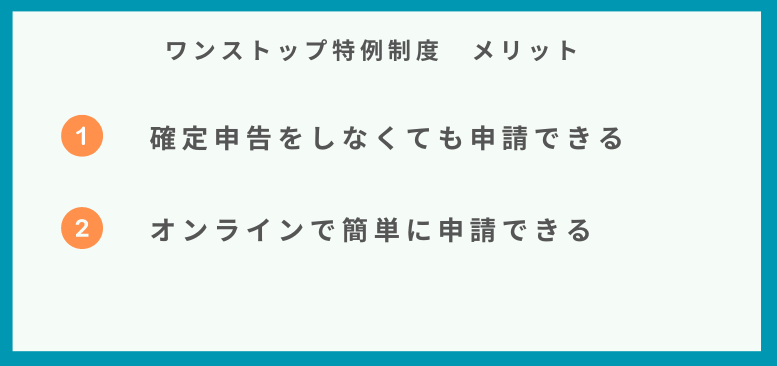

ワンストップ特例制度にはメリットもある

上記では、ワンストップ特例制度のデメリットについて紹介しましたが、もちろんメリットもあります。以下、ワンストップ特例制度のメリットを紹介します。

確定申告をしなくても申請できる

1番大きなメリットはワンストップ特例制度を使うことで、確定申告をする必要がなくなる点です。確定申告よりも大幅に申請の手間が減ります。

オンラインで簡単に申請できる

2022年からオンラインでの申請が始まり、書類申請よりも早くかんたんに申請ができるようになりました。

上記のようにワンストップ特例制度の最大のメリットは、確定申告に比べてかんたんに申請できることです。

ワンストップ特例制度の申請方法

【出典】ふるさとチョイス「かんたん便利!ワンストップ特例制度とは?」

ワンストップ特例申請には、オンライン申請と書類申請の2種類があります。スマートフォンとマイナンバーカードをお持ちの方は、かんたんに申請ができるオンライン申請がおすすめです。ここでは2つの申請方法について、詳しく説明します。

オンライン申請の場合

オンライン申請は、以下の手順で申請することができます。

スマートフォンとマイナンバーカードを用意する

寄付サイトが指定するアプリで、マイナンバーカードを読み取り、必要事項を記入する

書類申請の場合

書類申請の場合は、以下の手順で行います。

ワンストップ特例申請書を寄付サイトからダウンロードして、必要事項を記入する

ワンストップ特例申請書と本人確認書類のコピーを用意する

手順1、手順2の書類を、寄付した自治体に郵送する

ワンストップ特例申請書に記入漏れがあると、控除が受けられない場合があるので、正しく記入しましょう。

本人確認書類については、マイナンバーカードを持っている場合であれば、カード表裏のコピーを提出します。ただし、マイナンバーが記載された住民票の写しと免許証のコピーの提出などでも問題ありません。

結局、ワンストップ特例制度と確定申告はどちらがよいの?

ふるさと納税の寄付金控除の申請方法は、「ワンストップ特例申請」と「確定申告」の2つです。

結論からお伝えすると、利用条件を満たす方であれば、ワンストップ特例申請のほうがかんたんに申請することができます。ただし控除の限度額を超えて寄付をしてしまった場合は、ワンストップ特例制度よりも確定申告のほうが負担額をおさえられます。

理由は、ワンストップ特例制度だと、限度額を超えた分は住民税から寄附金額10%分のみの控除になるのに対して、確定申告では住民税に加えて所得税からも控除されるため、自己負担額の増加がおさえられるためです。

ふるさと納税の自己負担額については、下記の記事を参考にしてください。

なお、寄付金控除の金額は、ワンストップ特例制度と確定申告ではほとんど変わりません。しかしワンストップ特例制度では住民税が控除され、確定申告では所得税と住民税が控除されるため、控除される税金の内訳が異なります。

まとめ:デメリットを理解して、正しくワンストップ特例制度を利用しましょう!

ワンストップ特例制度のデメリットは以下の通りです。

結論としてワンストップ特例制度にはデメリットはあるものの、正しく利用すれば寄付金控除の申請がかんたんにできるとても便利な制度です。

ふるさと納税のメリットを最大限に享受するためにも、ワンストップ特例制度について正しく理解して手続きを行いましょう。

~あなたの寄付を支える自治体のDXと電子契約~

今や多くの方が利用する「ふるさと納税」。スマートフォンで簡単に申請できたり、魅力的な返礼品がすぐに見つかったりと、年々便利になっていると感じませんか?

実はその裏側では、私たちが快適にふるさと納税を利用できるよう、全国の自治体が業務のデジタル化(DX)を進めることで、サービスを支えています。今回は、その知られざる舞台裏と、そこで活躍する「電子契約」についてご紹介します。

ふるさと納税が人気になるにつれて、自治体の業務は増え続けています。寄付の受付や管理はもちろん、返礼品を提供してくれる地域の事業者とのやり取りもその一つです。特に、事業者との間では、商品の内容や発送、個人情報の取り扱いなど、多くの約束事を記した「契約書」を取り交わす必要があります。

これらの契約をすべて紙で行うと、印刷・郵送・保管といった手間やコストがかかり、職員の方々の大きな負担となっていました。

そこで今、多くの自治体が導入しているのが、ふるさと納税の業務をまとめて効率化する「管理システム」です。

中でも、全国1,300以上の自治体(※)で導入されているシェアNo.1のふるさと納税管理システムが、株式会社Workthyの提供する「ふるさと納税do」です。

※2024年7月時点

そして「ふるさと納税do」は、契約業務を効率化するため、当社の「電子印鑑GMOサイン」と連携しています。これにより、自治体と事業者は、オンラインでスピーディーかつ安全に契約を締結できるようになりました。

自治体の業務が効率化されると、どうなるでしょうか。

職員の方々は、これまで契約事務などにかけていた時間を、より魅力的な返礼品を開拓したり、地域のPR活動を企画したりといった、より創造的な業務に使えるようになります。

今回は、ふるさと納税の裏側を支える自治体のDXと、そこで活用される「電子印鑑GMOサイン」についてご紹介しました。

GMOサインは、このように自治体の業務をサポートするだけでなく、企業のビジネスシーンから個人の暮らしの中まで、あらゆる場面での「契約」をより安心・便利に変えていきます。契約の電子化にご興味のある方は、ぜひ公式サイトもご覧ください。