\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

近年、高齢化社会の進展や医療・介護の多様化に伴い、訪問看護ステーションの需要は高まっています。そして、地域で安心して療養生活を送りたいというニーズに応えるため、訪問看護ステーションの開業を目指す方も増えています。

しかし、訪問看護ステーションの立ち上げには、さまざまな準備や手続きが必要です。開業資金の準備も欠かせません。本記事では、訪問看護ステーションを立ち上げるためのポイントを詳しく解説します。

訪問看護ステーションは、看護師や保健師、理学療法士などの専門職が、利用者の自宅に訪問し、療養生活を支援するサービスを提供する事業所です。利用者は、病気や怪我、高齢などにより、自宅での生活に困難を感じている方々です。

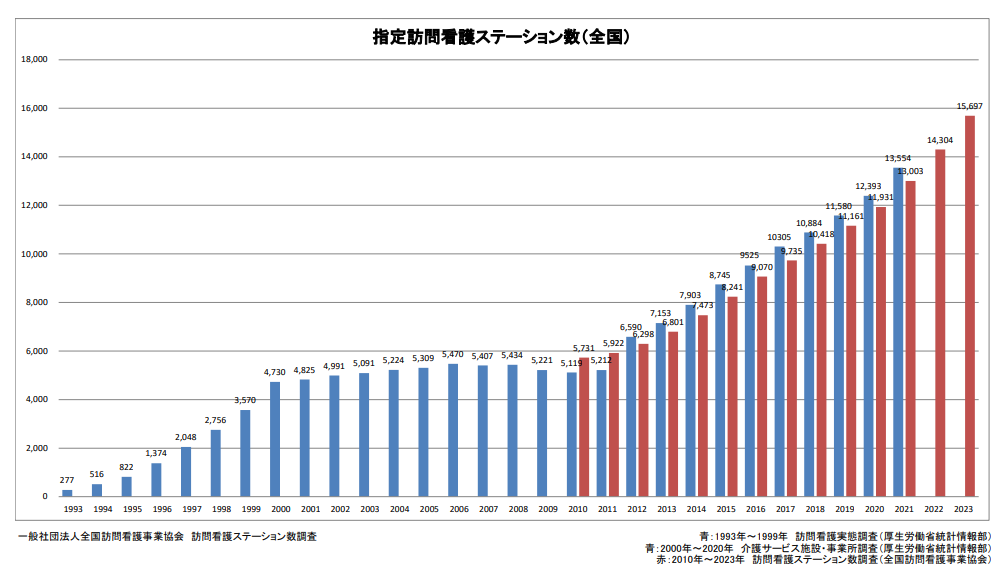

訪問看護ステーションは2010年頃を境に増加傾向にあります。

訪問看護ステーションは、在宅で治療やケアが必要な人々に向けた医療サービスを提供することが主な役割です。そのサービスには、日常生活での支援や患者の自立を促進するための介助が含まれます。また、患者の家族に対しても、介護の方法や心のサポートを提供し、彼らのストレスを軽減します。地域の医療機関や介護サービスと協力し、患者に対して総合的なサポートを行うことで、コミュニティ全体の在宅ケアの質の向上に貢献しています。

訪問看護ステーションを設置するには、介護保険法に基づく「指定居宅サービス事業者」の指定を受ける必要があります。そのためには、以下の人員基準、設備基準、運営基準を満たす必要があります。

| 基準項目 | 指定訪問看護ステーション | 病院または診療所である指定訪問看護事業所 |

|---|---|---|

| 看護師等の員数 | 保健師、看護師または准看護師を常勤換算方法で2.5人以上配置していること。上記で配置する看護職員のうち1名は常勤であること。 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士を実情に応じた適当数配置していること。 | 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数 |

| 管理者 | 専従かつ常勤の保健師または看護師である管理者を1名配置していること。 |

| 基準項目 | 指定訪問看護ステーション | 病院または診療所である指定訪問看護事業所 |

|---|---|---|

| 設備に関する基準 | 事業の運営に必要な広さの事務室を設けること。 指定訪問看護の提供に必要な設備・備品を備えていること。 | 事業の運営に必要な広さを持つ、専ら事業の用に供す区画を設けること。 指定訪問看護の提供に必要な設備・備品を備えていること。 |

さらに、厚生労働省令が定めた基準に従い、適正な事業の運営を行う必要があります。下記の項目に関して、それぞれ基準が定められています。

出典:厚生労働省「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」

ここでは、訪問看護ステーションを開業するまでの主な流れをご紹介します。

訪問看護ステーションを開業するにあたって、まず「なぜ」開設するのか、「どのような」サービスを提供したいのか、「誰に」サービスを提供したいのかを明確にする必要があります。

訪問看護ステーションを開業するには、個人事業主としてではなく、法人として運営する必要があります。これは、訪問看護サービスは医療保険と介護保険の両方で「指定」を受ける必要があり、法人でなければ指定を受けることができないからです。

法人を設立する手続きは以下の通りです。

訪問看護ステーションを開業するには、都道府県知事または指定都市・中核市の市長の指定を受ける必要があります。その前に、開設の事前協議を市町村・都道府県と行う必要があります。

開業するには、設備費用と運転資金が必要です。

設備資金は、事務所の家賃、車両代、事務機器などの備品代などです。

運転資金は人件費が主です。事業開始後、最初の収入は約3カ月後になるため、3~5カ月分の人件費を確保しておくことが望ましいとされています。

訪問看護ステーションの立ち上げには、約1,000万円必要であるとされています。ただし、この金額は事業規模などによって異なります。開業資金の一部または全部を自己資金で賄う場合、事業計画書を作成し、資金繰りをシミュレーションすることが重要です。自己資金が不足している場合は、融資や補助金・助成金の活用を検討しましょう。金融機関から融資を受けるには、事業計画書や資金繰り表など、融資審査に必要な書類を準備する必要があります。

開業する際には、事業計画書を作成することが重要です。事業計画書は、事業の方向性を明確にし、資金調達や運営に必要な情報をまとめるための文書です。設備整備計画、人員計画、サービス計画など、3~5年の中長期計画を立てましょう。

事業計画に沿って、以下のような準備を行いましょう。

訪問看護ステーションは、厚生労働省が定める施設基準を満たす必要があります。

厚生労働省の人員基準で、看護職員を常勤換算で2.5人以上配置する必要があります。さらに、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士なども必要であれば配置しましょう。また、事務員も重要です。

事務機器、事務用品、車両、訪問時に必要な品物、衛生用品などの準備を行います。

訪問看護事業の運営に必要な書類を用意する必要があります。たとえば、以下の書類です。

訪問看護ステーションを開業する際には、事業者賠償責任保険への加入が義務付けられています。事業者賠償責任保険は、事業者が業務中に発生した事故によって第三者に損害を与えてしまった場合に、損害賠償責任を補償する保険です。

訪問看護ステーションを開業するには、都道府県知事または市長に「指定申請」を行う必要があります。指定を受けることで、介護保険を利用した訪問看護サービスを提供できるようになるのです。また、介護保険法に基づいた指定を受けた場合、健康保険法に基づいた訪問看護事業の指定も受けたことになります。

指定を受けるためには、指定基準を満たしたあと、申請書を提出します。政令指定都市や中核市の場合は市に提出し、それ以外の地域では「都道府県」への提出が必要です。開設後は6年ごとに更新申請を行いましょう。

訪問看護ステーションを開業するには、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。体制を整備したら、都道府県知事または市長への「業務管理体制の届け出」が必要です。業務管理体制整備の内容は、事業所の数によって異なります。

| 事業所数 | 20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |

|---|---|---|---|

| 法令遵守責任者の選任 | 必要 | 必要 | 必要 |

| 法令遵守マニュアルの整備 | 不要 | 必要 | 必要 |

| 法令遵守に係る監査 | 不要 | 不要 | 必要 |

上記のすべての準備が整ったら、訪問看護ステーションを開業できます。指定申請の承認までには、約1~2カ月必要です。開設準備と並行して訪問看護ステーションの宣伝などを行いましょう。また、医療機関や居宅介護支援事業所などと連携を図ることで、利用者の確保につなげられます。また、職員の研修なども早期に行うのがおすすめです。

訪問看護ステーションの立ち上げは、やりがいと同時に多くの課題も伴います。ここでは、主な注意点をご紹介します。

まずは、事業計画をしっかりと立てることが重要です。以下の項目について、詳細な計画を立てましょう。

とくに、資金計画は慎重に検討する必要があります。立ち上げ初期は収入が少なく、赤字になる可能性も高いため、十分な運転資金を確保しておくことが重要です。

訪問看護ステーションを開業するには、介護保険法と医療保険法に基づく指定を受ける必要があります。そのため、法令を遵守した運営体制を構築する必要があります。

訪問看護ステーションの運営には、看護師をはじめ、ケアマネージャー、事務員など、さまざまな人材が必要です。しかし、訪問看護は専門性の高い仕事であり、人材確保は課題となっています。

近年、訪問看護ステーションの数が増加しており、競争が激化しています。差別化を図るために、独自のサービス内容や運営方法を検討する必要があります。

訪問看護ステーションは、地域の医療・介護機関と連携しながら運営する必要があります。地域関係者との良好な関係を築くことが重要です。

訪問看護ステーションの開設は、大きな目標達成であると同時に、新たな挑戦の始まりです。開設後の運営を安定させるためには、以下のポイントに重点的に取り組みましょう。

適切な人材の確保と育成は、質の高いサービス提供の基盤です。経験豊富な人材だけでなく潜在能力の高い人材を採用し、適切な育成を行うことが重要です。また、労働時間や休暇制度など、働きやすい環境を整えます。さらに、ワークライフバランスを支援し、人材の定着率を高めましょう。

マニュアルやITツールの導入により、業務効率化とコスト削減を目指しましょう。さらに、標準化された業務手順と情報共有システムにより、スムーズな運営を実現できます。具体的には、訪問看護記録システム、請求システム、コミュニケーションツールなどを活用するのがおすすめです。事務作業の負担軽減と情報共有の迅速化を実現できます。

訪問看護ステーションにおける利用者との契約には電子契約サービスの利用がおすすめです。離れて暮らす利用者のご家族にも確認してもらいやすく、郵送や印紙を貼る手間が一切ないため、スムーズで利用者に負担にならない契約締結業務が行えます。

電子契約サービス国内No.1シェア(※1,2)の電子印鑑GMOサインでは、通常のメール認証タイプに加え、施設・店頭のデバイス(タブレット端末など)を使って手書きサインで署名する「対面契約」ができます。スマホを持たない方やデジタル機器の扱いに慣れないご年配の方との契約も安心です。

※1 「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。自社調べ(2023年11月)

※2 電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の送信数(タイムスタンプのみの契約を除く。電子署名法の電子署名の要件より)。自社調べ(2023年12月)

オンラインでのご相談・ご商談も随時承っていますので、まずはぜひお気軽にお問い合わせください。さらに月額基本料金と送信料が完全無料のお試しフリープランも用意しています。お試しフリープランでは、実際に電子署名を用いた契約締結を月5件まで行うことができるため、訪問看護ステーション立ち上げ後に、試験的に導入いただくのにおすすめです。ぜひご利用ください。

月額料金&送信料ずっと0円

3分でわかるGMOサイン

ホームページやSNSなどを活用し、ステーションの理念、サービス内容、スタッフ紹介などを積極的に発信しましょう。地域住民や医療・介護関係者に向けて、ステーションの認知度向上と利用者獲得を目指します。

また、地域イベントへの参加、講演会やセミナーの開催など、積極的に広報活動を行うのもおすすめです。地域住民との接点を増やし、ステーションの存在を広く知ってもらう機会を作りましょう。

訪問看護ステーション立ち上げ時の資金調達は、自己資金または金融機関からの融資が一般的です。金融機関から融資を受けるとなった場合、借り入れ先の候補は次の通りです。

はじめは中小企業など小規模事業者への融資に積極的な信用金庫・信用組合および日本政策金融公庫に相談するのがおすすめです。

ノンバンク(消費者金融など)から融資を受ける方法もありますが、金利の高さなどさまざまな理由からおすすめできません。

主に雇用・労働分野における助成金制度が充実しています。たとえば東京都であれば

などが該当します。

このほかにも、全国訪問看護事業協会が【雇用・労働分野の助成金で訪問看護事業所が取得できる可能性が比較的高いと考えられるもの】をまとめた資料も参考になります。

参考:全国訪問看護事業協会「令和5年度の助成金等の紹介について」

いずれも令和5年度を対象とした制度です。助成金制度は1年ごとに更新されるため、最新情報は各自でチェックしてください。

訪問看護ステーションの立ち上げは、綿密な準備と計画が必要となります。人員と資金など、多くのものを確保しなくてはいけないため、開業までには多くの時間を要するでしょう。しっかりと知識をつけ、不足しているものがないか確認しながら準備を行うことが大切です。

電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。

※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

GMOサインとクラウドスタンプを併用するメリット | 料金や機能の違いを解説!特長・口コミ・評判も徹底比較

GMOサインとクラウドスタンプを併用するメリット | 料金や機能の違いを解説!特長・口コミ・評判も徹底比較

GMOサインとDropbox Signを併用するメリット | 料金や機能の違いを解説!特長・口コミ・評判も徹底比較

GMOサインとDropbox Signを併用するメリット | 料金や機能の違いを解説!特長・口コミ・評判も徹底比較

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。

電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。