\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

電子契約にはどんなデメリットがある?

法律的に有効なの?

導入後の運用が複雑ではないか心配…

電子契約は、紙の契約書に比べてコストを抑えられ、業務効率が向上するといったメリットがあります。

しかし、社内外との調整が必要だったり、場合によってはコストがかかるといったデメリットもあります。なかには年契約が必要な電子契約サービスもあり、思ったよりも費用がかさんでしまう場合があるため注意が必要です。

この記事では電子契約のメリット・デメリットを解説し、注意点と対策についても紹介します。導入を検討されている方は参考にしてください。

はじめて電子契約サービスの導入をお考えの方には『電子印鑑GMOサイン』がおすすめです。使いやすい機能と高いセキュリティを兼ね備え、他社の同等プランと比較するとコストを半分近くに抑えられます。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

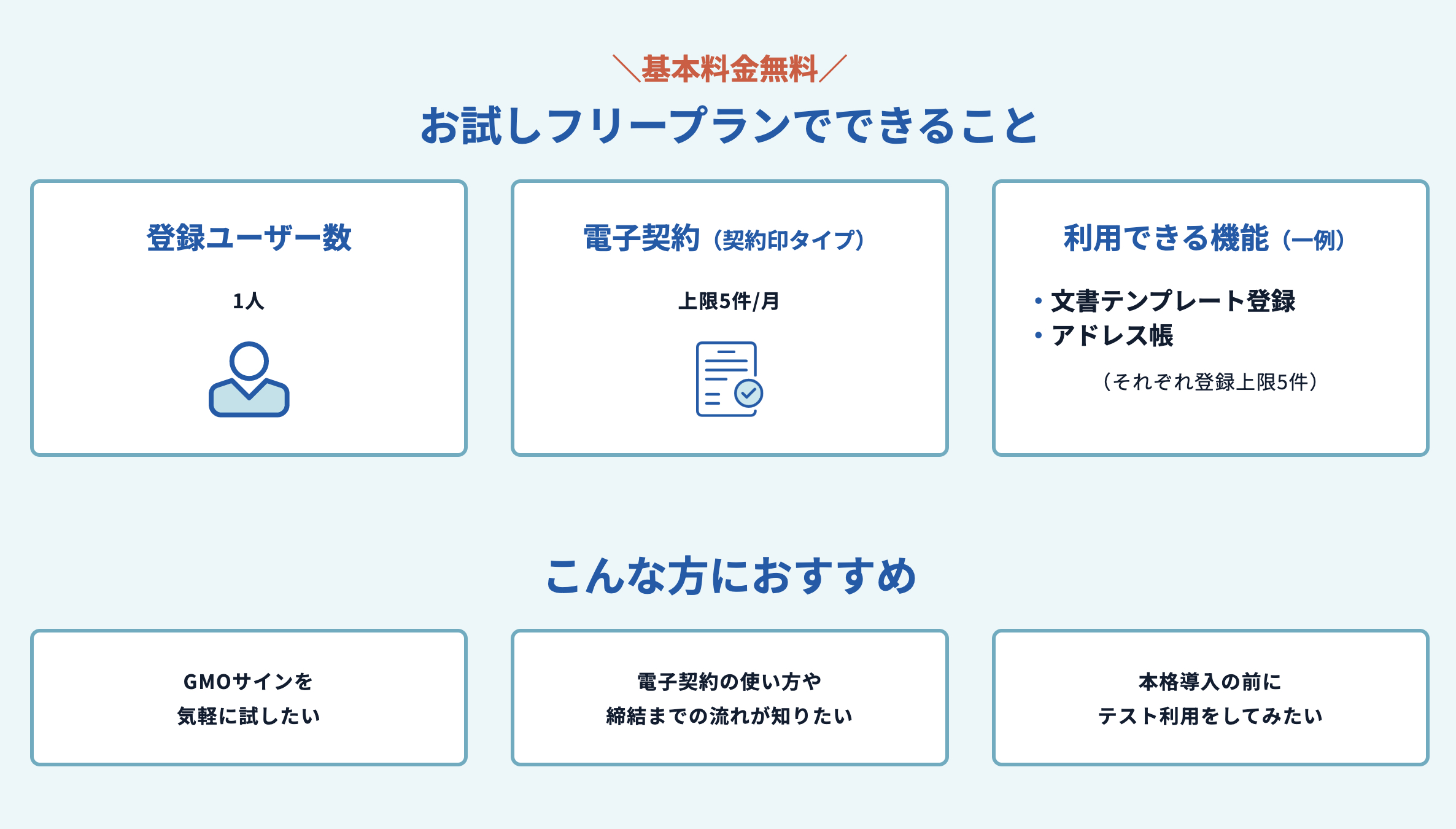

月5件までの契約が無料でできるフリープランや、月単位での契約が可能な点も、お試し導入に適しています。フリープランには契約数の上限がありますが、使い勝手や機能性を十分に確認できるでしょう。

電子契約のデメリットが気になる方は、ぜひ一度GMOサインのお試しフリープランで、実際の手間やコスト、使い勝手を試してみてください。

\ クレジットカードの登録も不要なので安心して利用できます /

電子契約とは、紙の契約書に押印していた従来の方法に代わり、PDFファイルなどの電子データに電子署名を行なって取り交わされる契約のことです。書面ではなく電子データの形で作成されますが、当事者による電子署名やタイムスタンプがある場合は、書面による契約と同様の法的証拠力が認められています。

電子契約と書面契約の違いは、以下のとおりです。

| 紙の契約書 | 電子契約 | ||

|---|---|---|---|

| 形式 | 紙の書面 | 電子データ(PDF) | |

| 証拠力 | 押印 | 印鑑と印影 | 電子署名または電子サイン |

| 本人性の担保 | 印鑑証明書 | 電子証明書 | |

| 完全性の担保 (改ざん防止) | 契印・割印 | タイムスタンプ | |

| 事務処理 | 送付方法 | 郵送 or 持参 | インターネット通信 |

| 保管場所 | 書棚 | サーバ | |

| 印紙の要否 | 必要 | 不要 | |

電子契約の特徴は、形式だけでなく証拠力や事務処理の方法にも表れています。電子契約は電子署名によって真正性を確保し、完全性の担保のためにタイムスタンプという技術を活用します。

タイムスタンプとは、特定の時刻に電子データが存在していたことと、それ以降に改ざんされていないことを証明する技術です。電子的な文書は容易に改ざんできるという弱点があるので、電子署名やタイムスタンプによって真正を証明します。

このように電子契約でも、紙の文書と同じような法的証拠力を確保できます。

紙の契約書が証拠として認められるためには「本人による押印または署名の必要がある」と民事訴訟法第228条第1項、第4項に明記されています。

(文書の成立)

引用:民事訴訟法|e-Gov法令検索

第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

電子契約においては、以下の「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」が適用されます。

同法によると、電子契約(電子文書)においては、電子署名がなされることで実際に押印した紙の文書と同様の効力が認められるということです。

第三条

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

引用:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索

このように、電子契約は条件を満たすことで紙の文書と同様の真正性が確保され、安全性の高さや経費削減などのメリットもあることから多くの企業で利用されています。一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)/株式会社アイ・ティ・アール(ITR)の調査によると、2024年1月には77.9%の企業が電子契約を利用していることが発表されました。

8割近い企業が導入していることからも、契約書の電子化は避けて通れないものになっているといえるでしょう。

電子署名には、立会人型と当事者型の2つのタイプが存在します。

| タイプ | 特徴 |

|---|---|

| 立会人型(認印型) | 契約当事者ではなく電子契約事業者などの第三者が電子署名を付与する |

| 当事者型(実印型) | 契約を行う当事者双方によって電子署名を付与する |

立会人型の場合、メールアドレスがあれば利用できるため、スピーディーな契約に適していることがメリットです。相手方の導入もしやすいため、合意を得やすい点も特徴です。

一方で当事者型の場合、当事者双方が電子証明書の取得や更新を行う必要があり、立会人型よりも手間やコストが増えます。ただし、立会人型よりも本人性や信頼性が高くなるため、重要な契約などで用いられます。

両方ともそれぞれメリットがありますが、多くの電子契約サービスでは立会人型の電子契約が広く利用されています。

GMOサインでは、立会人型と当事者型の両方に対応しています。目的や用途にあわせて柔軟に活用できるので、どちらのタイプも利用する可能性がある方におすすめです。

なぜ多くの企業で、紙の契約書から電子契約への移行が進められているのでしょうか。電子契約を導入することには、以下のようなメリットがあります。

紙の契約書は作成後に印刷し、押印して郵送するといった作業が必要です。また、相手方も押印して返送を行うので、手元に戻ってくるまでに大半は1週間以上かかります。

電子契約であれば、印刷・製本・押印・郵送といった一連の作業を省略できます。即日・即時の契約締結も可能なので、紙の契約書に比べて大幅に時間短縮が可能です。

また、電子契約サービスの中には「GMOサイン」のようにスマートフォンから契約を行えるものもあります。場所や時間の制約なく契約業務が進められるので、リモートワークを導入している企業との相性も良いといえるでしょう。

インターネット上の投稿監視やサイバーセキュリティなどを担っている「イー・ガーディアン株式会社」では、紙の契約書の締結に1カ月ほど要していたところを、GMOサインで電子契約を導入したことで同日中に締結できるようになったとのことです。開封チェックの機能などにより書類返送の催促の手間がなくなった点も、メリットと感じていらっしゃいます。

コスト面での最大のメリットは、印紙税が不要になることです。紙の契約書(課税文書)には貼らなければならない収入印紙が電子契約には必要ありません。これは、印紙税法における課税文書の作成の定義が紙の書類のみで、電子契約は該当しないためです。

書面契約には、印紙税のほかにも、印刷・製本・郵送などのコストがかかります。契約書を保管するために倉庫や書棚などのスペースも用意しなければなりません。

電子契約にも、月額利用料や送信料、電子証明書の取得費用などのコストがかかりますが、契約頻度によってはコストを抑えることも十分に可能でしょう。

実際に「神奈川県茅ヶ崎市役所」では、工事請負契約や業務委託契約などの締結でGMOサインを導入し、1年5カ月で約230万円のコスト削減を実現できたとのことです。

契約頻度が少ない事業者の場合、GMOサインのように月に5通までの契約締結が可能なサービスを利用すれば、一切の費用をかけずに契約業務を行うこともできます。

有料プランでも他サービスの同等プランよりも料金を抑えて利用できるので、はじめての電子契約導入を検討されている方はぜひお試しください。

電子契約では、契約を取り交わすまでのプロセスが可視化されるため、契約漏れや更新・解約漏れなどのリスクがなくなります。また、電子データの閲覧権限を厳密に管理できるため、外部の人や社内にいる契約とは無関係な人に契約内容を見られることもなくなります。

電子契約の場合、改ざんリスクを防ぐ従来の契印や割印に代わり、ファイルが作成された日時などを証明するタイムスタンプを用いて電子署名を行うことで、完全性を担保します。こうした機能により、紙の契約書よりもコンプライアンスを強化することが可能です。

GMOサインは、政府機関がクラウドサービス調達でセキュリティを確保するために定めた評価基準「ISMAP」を満たしているのが特徴です。くわえてSMS認証機能による本人確認機能などにより、コンプライアンスを一層強化できます。重要な契約にも安心して電子契約を利用できるでしょう。

株式会社みずほフィナンシャルグループ「金融機関が求める高度なセキュリティ基準に前向きに対応する改善力に魅力を感じた」 | 電子印鑑GMOサイン導入事例

紙の文書で契約を結んだ後は、ファイルに保存して鍵付きの棚に保管を行うのが一般的です。物理的に厳重な保管が可能なので安心できる点はメリットですが、契約が多くなると管理が煩雑化します。どこにどの契約書が入っているのかわからなくなってしまい、探すのに手間がかかることも珍しくありません。

電子契約であれば契約書の管理も効率化できます。検索機能によって目的の文書をかんたんに探せるので、すぐに内容をチェックできます。また、テンプレート保存機能もあるため、過去の契約書を参考にしたいときにも便利です。

GMOサインでは、検索機能にくわえて文書をフォルダごとに分けて管理する機能も提供しています。取引先ごとにフォルダで管理できるため、管理もストレスなくかんたんに行えます。

電子契約サービスでは、それぞれのサービスごとに便利な機能を多数用意しています。たとえば、電子契約サービスの中にはAPI連携に対応しているものがあり、CRM(顧客管理システム)やビジネスチャットツールなどとの連携が可能です。

ほかにも、契約更新もれを防ぐためのアラート機能や相手側の開封チェック機能などが提供されているサービスがあります。このような機能を活用することで、業務の効率をさらに上げられるでしょう。

インターネット接続事業者へのインフラ提供などを担う「フリービット株式会社」は、GMOサインのAPI連携を活用し、契約書の管理が可能な「LegalForceキャビネ」というサービスと連携されています。それにより、締結から保管までの工程をひとつにまとめて作業を効率化できたとのことです。

GMOサインでは、電⼦帳簿保存法に対応した文書検索や多言語対応などさまざまな便利機能を提供しています。快適に利用できる電子契約サービスを探している方は、導入を検討してみてください。

電子契約のメリットをお伝えしてきましたが、以下のようなデメリットも存在します。

電子契約を利用する際は、メリットだけでなく欠点やリスクについても把握したうえで導入を進めることが大切です。対策もあわせて紹介するので、それぞれのデメリットを確認していきましょう。

電子契約書は多くのケースで法的効力を認められていますが、以下のような一部の契約書では、電子契約での取り交わしが認められていません。

上記は、法律によって公正証書化する義務が定められているため電子契約では取り交わせません。これらの契約書を作成する機会がある方はご注意ください。

しかし、電子契約に対応できる文書は年々増加しています。上記で紹介した契約書以外であれば、電子契約で対応が可能です。

今後、任意後見契約書や事業用定期借地契約なども電子契約で締結できるようになる可能性はあります。法律の改正や環境の変化に注目しておいてください。

電子契約は、サイバー攻撃によるリスクもデメリットとして挙げられます。電子契約書を管理しているサーバがサイバー攻撃を受け、改ざんや盗難の被害を受けるリスクがあるのです。

そうしたリスクを防ぐためには、導入するシステムのセキュリティ対策を十分に確認する必要があります。アクセス権限の管理などセキュリティ対策が徹底されたサービスを選びましょう。

GMOサインでは、Adobe認定のルート証明書を採用していることや総務省認定のタイムスタンプが標準付与されていることが特徴で、高い安全性を担保しています。機密性や可用性、完全性など情報セキュリティで重要な要素を満たしているため、安心して利用できます。

導入や運用に当たって、特にたいへんなのが社内調整です。電子契約を導入するということは、社内の業務フローを変更することも意味します。そのため、これまで紙の契約に慣れていた関係者が、電子契約に対して心理的な抵抗感を覚えるかもしれません。

また、電子契約を利用する際は運用体制の調整も必要です。電子データの管理体制や保存方法をきちんと整理しておかないと、必要な契約書をすぐに見つけられなくなってしまいます。誰がどのような形で管理するべきなのか、システム関連の部署やバックオフィスの部署、経営層など複数の関係者で取り決めを行う必要があります。

社内調整について不安がある方には、導入支援を利用できるサービスがおすすめです。GMOサインでは、サービスの導入から定着までを一貫してサポートしています。社内向けの説明会や運用コンサルティングによって体制作りを支援するので、はじめての導入でも不安なく進められます。

バックデートとは、実際に締結した日より過去の日付を締結日として記載することです。特定の日付から効力を持つ必要がある契約では、バックデートをすることで要件を満たせることがあります。

電子契約の場合、タイムスタンプによって特定の日時に契約が存在していたことを証明します。したがって、仕組みとして意図したバックデートができないのです。

バックデート自体に違法性はありませんが、契約締結日について事実を捏造してしまうと私文書偽造罪に問われる可能性もあります。文書を郵送して契約を締結する場合など、やむを得ない事態以外では基本的に行わないため、あまり影響はないといえます。

バックデートができないということは不正を行えないという意味でもあり、多くの場合でメリットとも取れます。セキュリティ強化につながるという意味では、決してデメリットではありません。

電子契約サービスを導入するには、月額利用料や送信料、電子証明書の費用などランニングコストがかかります。基本料金は月額1〜10万円ほどで、契約書1枚あたりの送信量は従量課金で100~200円/通ほどが相場です。

電子契約は印刷代やインク代などを削減できるメリットがありますが、予算を大幅に超えてしまうと意味がありません。事前に予算とマッチするのかを確認しておきましょう。特に、契約が多い事業者の場合は、ランニングコストがどの程度かかるのか見積もりを依頼してから導入することをおすすめします。

一方で、契約頻度の少ない方は無料プランで十分な場合もあり、印刷代や郵送費といったコストを大きく抑えられる可能性があります。

GMOサインでは、フリープランでも契約印型の電子契約が月に5件まで可能です。契約数が少ない方や電子契約の使用感を試したい方は、GMOサインのフリープランを利用してみてください。

契約するサービスが相手方と異なる場合、どちらのサービスを利用するか協議する必要があります。

自社が契約するサービスを利用できない場合、受け取った契約書の再アップロードが必要だったり、紙の契約書での締結になったりと、スムーズにいかないケースも生じるでしょう。

このような事態をなるべく避けたい方は、署名互換機能を備えた電子契約サービスがおすすめです。たとえば、GMOサインの署名互換機能では、相手方がほかのサービスを利用している場合でも、GMOサイン上でまとめて署名や保管ができます。

クラウドサインやfreeeサインといったおもな電子契約サービスとの互換機能があるので、相手方に合わせやすく、スムーズな契約締結を実現できます。

前提として、電子契約を行う際には当事者双方の合意が必要です。相手方が電子契約サービスを利用していない場合は、同意を得てから契約を結ばなければいけません。基本的には口頭やメールでも許可を得ることは可能ですが、同意書や承諾書などを用意することもあります。

電子証明書の取得などで相手方に費用が発生する場合は、同意書や承諾書に明記して周知しないと問題が発生してしまう可能性もあります。「費用が発生することについて知らなかった。それなら契約を無効にしたい」と、大きなトラブルにつながってしまうこともあるので注意が必要です。

GMOサインでは、導入を進める企業に向けてサポートも行なっています。相手方からの同意を得やすくなるメール文書の共有や運用コンサルティングを提供しているので、不安を感じている方はご相談ください。

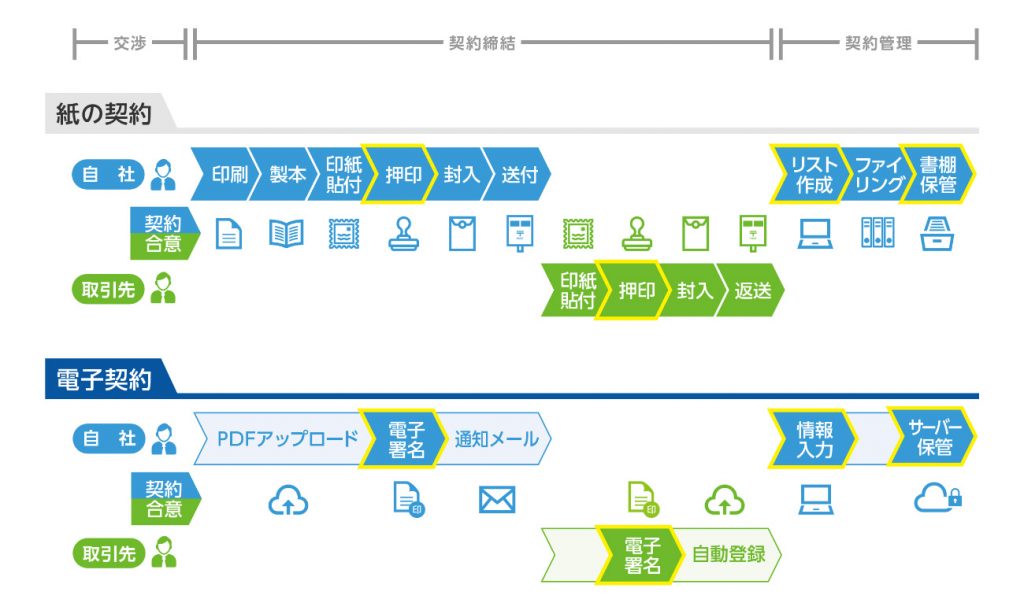

電子契約は、封入や郵送の手間がないため、紙の文書よりも効率的に作業を進められます。ここからは、従来の方法と比べて、契約締結までの流れにどのような違いがあるのか解説します。

紙の契約書で契約を取り交わす場合、以下のように最初に作成した文書を印刷し、製本します。そのあと印紙を貼付し押印、書類を封筒に入れて郵送します。受け取った取引先は、それに押印して郵送で返送するといった流れでした。

両社で取引条件について話し合い、合意に達します。

合意した内容を法的効力のある文書として作成します。

作成した契約書を綴じて一冊の文書にまとめます。

契約金額に応じた印紙税を納めるため、印紙を貼ります。自社の代表者または権限者が契約書に押印します。

押印した契約書2部を封筒に入れ、取引先へ送付します。

取引先が内容を確認し、2部の契約書全てに押印します。

取引先が押印済みの契約書を1部のみ返送します。

取引先からの押印済み契約書が自社に届き、双方が押印済み契約書を1部ずつ保管します。

このように、製本や押印、封入といった手間が多い点がデメリットといえます。また、必要書類の入れ忘れや思い違いにより、再度送付業務が発生することも少なくなかったでしょう。各作業を慎重に進めなくてはならないため、人的リソースが多く割かれてしまう点も大きな課題でした。

一方、電子契約の場合は以下の流れでスムーズに進められます。

双方が契約条件について話し合い、合意に達します。

電子契約システムでの契約書取り交わしについて、メールや口頭で合意を得ます。

合意内容をPDFファイルなどの電子文書として作成し、自社の電子署名を付与します。

作成した電子契約書をシステム経由で取引先へ送信します。

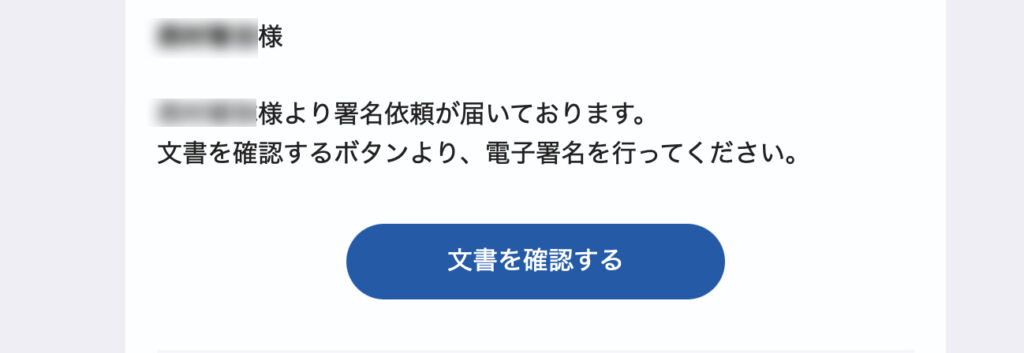

先方が内容確認後、電子署名を付与します。

契約が完了し、契約書の保管・ダウンロードが可能になります。

システムより双方に契約締結完了の通知が届きます。

完成した電子契約書はシステム上で自動保管されるので手間がかかりません。

PDFファイルを電子契約サービスにアップロードすれば、かんたんな操作で電子署名を挿入できます。そのまま取引先のメールアドレスを入力して送信ボタンを押すと、取引先は即座に契約書をオンライン上でチェック可能。契約業務を迅速に行える点は、電子契約の大きなメリットです。

以下は紙の契約書と電子契約書のフローを比較した図です。電子契約により、紙の契約で必要だった作業工程が大きく削減できることがわかります。

電子契約はこのようにスムーズな締結を実現できることにくわえて、印紙や印刷代、郵送費などが必要ないため、契約締結にかかる費用が抑えられることも大きなメリットです。

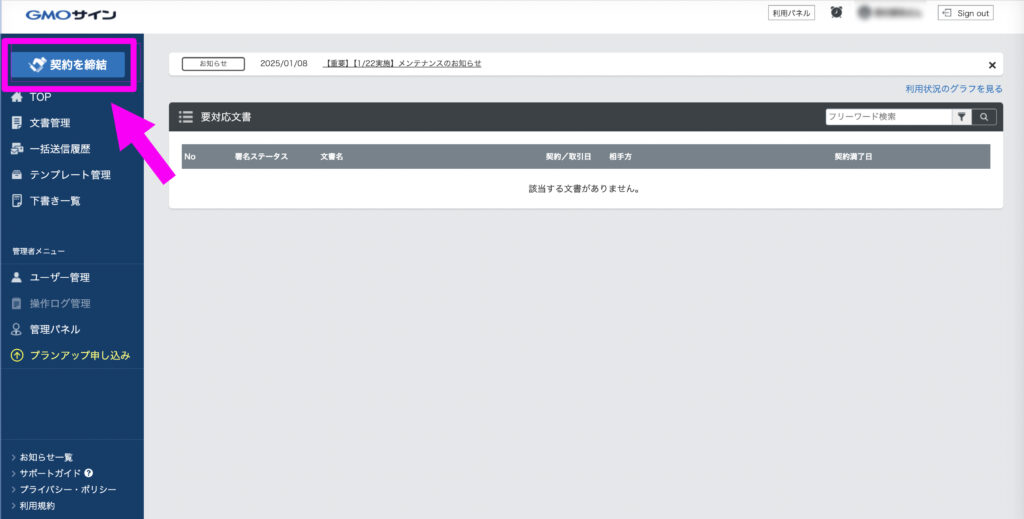

電子契約サービスの中でも「GMOサイン」は、直感的でわかりやすい操作画面が特徴です。はじめて電子契約を行う方でも難しい操作なく書類の確認や電子署名の挿入、相手方への送信ができます。

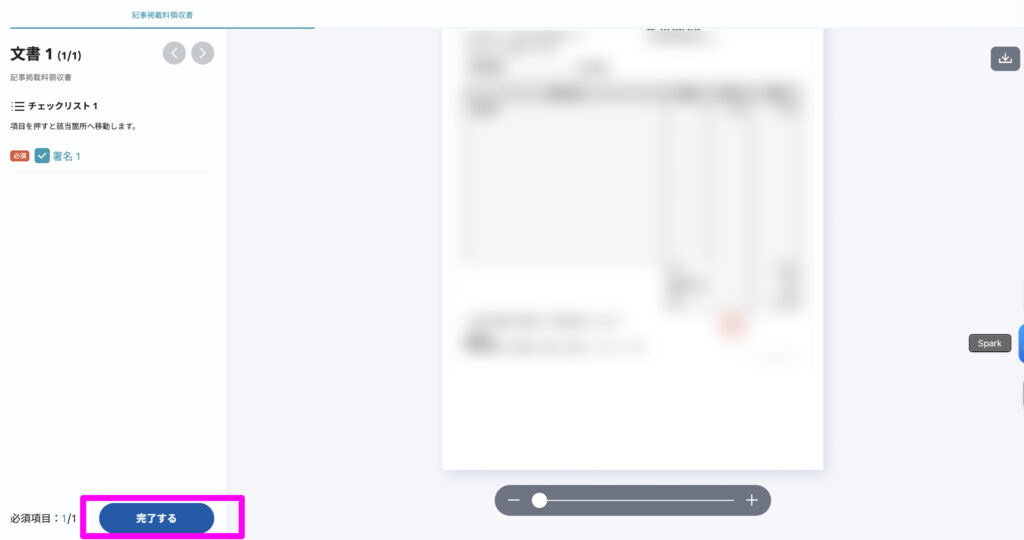

実際にGMOサインで電子契約を行う際には、以下の流れで進められます。流れを確認していただくと、非常にシンプルな工程であることがわかると思います。

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

\ 電子契約サービス国内シェアNo.1(※)獲得 /

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

GMOサインは標準プランの月額利用料が8,800円(税込9,680円)でほかのサービスと比べても低い水準になっています。導入企業数は350万社以上で、国内シェアNo.1(※)を獲得しました。契約の手間やコストを削減したい方は、ぜひ導入を検討してみてください。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

電子契約を導入する際に懸念される問題点には、以下のようなものが挙げられます。

ただし、印刷や封入、郵送などコストや手間を削減できる点は電子契約の大きなメリットです。GMOサインのような電子契約サービスであればセキュリティ対策や管理機能も充実しているので、安心して利用できます。

電子契約を導入した事業者は、次のようなメリットを感じていらっしゃいます。(参照:GMOサイン 導入事例)

上記のように、回収までの時間やコストを抑えられることも電子契約のメリットです。多くの事業者が電子契約によって業務効率化やコスト削減を実現できているので、ぜひ導入をご検討ください。

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)/株式会社アイ・ティ・アール(ITR)の資料によると、2024年1月時点で電子契約の利用率は77.9%です。すでに多くの企業で活用されているため、導入が遅くなると競争力の低下につながる可能性もあります。今後、電子契約を利用する方は、早めに導入を進めることをおすすめします。

電子契約は、電子署名法によって「本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する」と定められています。したがって、契約者によって電子署名が付与された場合は真正性を証明でき、法的に有効と認められます。

電子契約を導入する際は、社内調整や取引先からの合意が必要です。また、一部の文書はまだ電子契約に対応していないため、必ずしもメリットばかりではありません。

しかし、紙の契約から電子契約に変えると、業務の効率化はもちろん、印紙代や郵送費のコスト削減が行えます。また、契約の見える化や権限管理の徹底など、コンプライアンス強化にもつながります。

実際に電子契約を導入した企業の多くがメリットを実感しており、導入する企業も年々増加しているという事実からも、業務改善に大いに役立つことが期待できるでしょう。

導入を迷っている方は、まずはフリープランのある電子契約サービスで、実際の契約業務を試してみてはいかがでしょうか。

GMOサインはセキュリティ対策や管理機能が充実している点も特徴で、350万社以上(※)の企業に活用していただいています。

フリープランでは、月に5件まで文書の送付が可能です。実際にメリットやデメリットを体感してから本格的に導入開始できます。この機会にぜひ導入を検討してみてください。

※導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)

電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。

※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

ペアローンと収入合算はどっちがいい?違いは何?それぞれの特徴やメリット・デメリットを徹底解説!知っておきたい連生団信も紹介

ペアローンと収入合算はどっちがいい?違いは何?それぞれの特徴やメリット・デメリットを徹底解説!知っておきたい連生団信も紹介

離婚したらペアローンはどうなる?起こり得るトラブルや対処法を徹底解説!メリット・デメリットも紹介

離婚したらペアローンはどうなる?起こり得るトラブルや対処法を徹底解説!メリット・デメリットも紹介

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。

電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。