\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

納品書の管理や作成は、企業の経理業務において重要な役割を果たしていますが、その手間や時間は無視できません。従来の紙の納品書では、作成や発送、保管などに多くの労力がかかり、業務の効率が下がってしまうことも少なくないでしょう。

そこで注目されているのが、納品書の電子化です。電子化により、業務のスピードアップだけでなく、ミスの削減やコストの削減も期待でき、今や多くの企業が導入を進めています。本記事では、納品書を電子化する具体的なメリットや導入手順について、徹底的に解説します。

現在、多くの企業がペーパーレス化を進めており、その一環として納品書の電子化も注目されています。政府も「働き方改革」や「デジタル・ガバメント戦略」などを推進し、企業や地方自治体におけるデジタル化を後押ししています。

納品書の電子化に直接関わる法律として1998年施行の「電子帳簿保存法」が挙げられます。2022年1月の改正をきっかけに、企業はこれまで紙文書で保存していた納品書などの証憑類を電子化して保存することが認められるようになりました(一定の条件を満たした場合)。

また2024年1月から、電子取引データとして受け取った納品書は原則としてデータのまま保存することが義務化されました(紙文書に出力して保存することは認められません)。

紙の納品書は、経理担当者が手作業で処理するため、作業ミスや遅延のリスクが高まります。また、保管スペースの問題や長期間保存する際の劣化リスクも無視できません。そのため、納品書を電子化することで、これらの課題を一気に解決できる可能性が広がるのです。

電子帳簿保存法は、電子データの保存方法に関する法律です。電子帳簿保存法に従って適切に保管をすることで、電子化された納品書や請求書は紙と同等の法的効力を持ちます。

なおこの電子帳簿保存法は、次の3つの制度に区分されます。

① 電子帳簿等保存【希望者のみ】

ご自身で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存

するのではなく、電子データのまま保存ができます。例えば、会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコ

ンで作成した請求書の控え等が対象です。

さらに、一定の範囲の帳簿を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子データで保存している場合に

は、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される措置がありま

す(あらかじめ届出書を提出している必要があります。)。

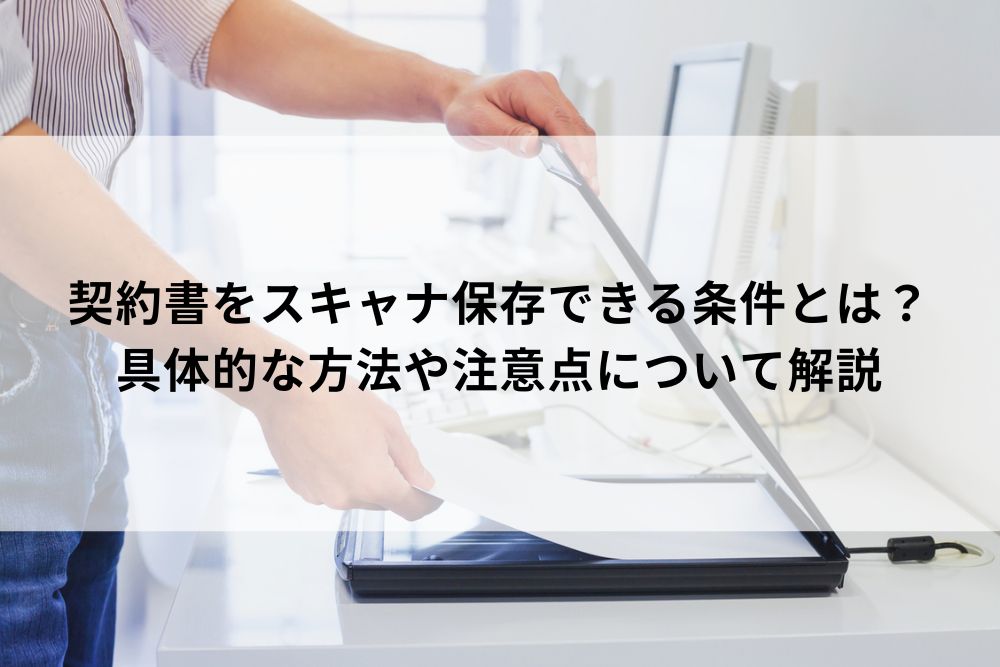

② スキャナ保存【希望者のみ】

決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書等)は、その書類自体を保

存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。出典:国税庁「電子帳簿保存法の内容が改正されました」

③ 電子取引データ保存【法人・個人事業者は対応が必要です】

申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・

見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を

保存しなければなりません。

①電子帳簿等保存と②スキャナ保存は利用したい方のみが対応すれば良い制度です。③電子取引データ保存に関しては、2024年1月から多くの事業者が対応を迫られています。

紙の納品書をスキャンして電子データ化する場合、真実性や可視性を確保するために、次の要件を満たす必要があります。

スクロールできます

要件 重 要

書 類一 般

書 類過去分

重要書類(注1) (注2) (注3) 入力期間の制限(書類の受領等後又は業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに入力)(規3 一イ、ロ)

一定水準以上の解像度(200dpi以上)による読み取り (規3 二イ(1))

カラー画像による読み取り(赤・緑・青それぞれ256階調(約1677万色)以上)(規3 二イ(2))

※1 タイムスタンプの付与(規3 二ロ)

※2

※3解像度及び階調情報の保存(規3 二ハ(1))

大きさ情報の保存(規3 二ハ(2))

※4ヴァージョン管理(訂正又は削除の事実及び内容の確認)(規3 二ニ)

入力者等情報の確認(規3 三)

適正事務処理要件(規3 四) (注4)

※5

※6スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持(規3 五)

見読可能装置(14インチ以上のカラーディスプレイ、4ポイント文字の認識等)の備付け(規3 六)

※1 整然・明瞭出力(規3 六イ~ニ)

電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け(規3 七、同3

三)

検索機能の確保(規3 七、同3

五)

税務署長の承認(法4 )

※7 出典:国税庁「適用要件 問12 スキャナ保存を行おうと考えていますが、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。」(注)

- 1 決算関係書類以外の国税関係書類(一般書類を除く)をいう。

- 2 資金や物の流れに直結・連動しない書類として規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定めるものをいう。

- 3 スキャナ保存の承認を受けている保存義務者であって、その承認を受けて保存を開始する日前に作成又は受領した重要書類をいう。

- 4 「適正事務処理要件」とは、国税関係書類の受領等から入力までの各事務について、次に掲げる事項に関する規定を定めるとともに、これに基づき当該各事務を処理することをいう。

①相互に関連する各事務について、それぞれ別の者が行う体制(相互けんせい)

②当該各事務に係る処理の内容を確認するための定期的な検査を行う体制及び手続(定期的な検査)

③当該各事務に係る処理に不備があると認められた場合において、その報告、原因究明及び改善のための方策の検討を行う体制(再発防止)- 5

「※1」 一般書類の場合、カラー画像ではなくグレースケールでの保存可

「※2」 受領者等が読み取る場合、受領後、受領者等が署名の上、特に速やか(おおむね3営業日以内)に付す必要あり。

「※3」 受領者等が読み取る場合、読み取る際に付す、又は、受領等後、受領者等が署名の上、特に速やか(おおむね3営業日以内)に付す必要あり。

「※4」 受領者等が読み取る場合、A4以下の書類の大きさに関する情報は保存不要

「※5」 小規模企業者の特例の適用を受ける場合(税務代理人が定期的な検査を行う場合)、相互けんせいの要件は不要

「※6」 過去分重要書類の場合、国税関係書類の入力に関する事務について、当該事務に係る処理の内容を確認するための検査を行う体制及び手続に関する規程を定めるとともに、これに基づき当該事務を処理することをいう。

「※7」 過去分重要書類については所轄税務署長等あてに適用届出書の提出が必要

6 平成28年9月30日前承認申請分に係る要件とは異なる部分がありますので注意してください。

スキャンの際には、複数枚の納品書を一度に処理できる高速スキャナの導入も検討すると良いでしょう。スキャン作業の効率が飛躍的に向上し、短期間で大量の書類をデータ化することが可能です。

ここでは、納品書を電子化することによって得られる主なメリットをご紹介します。

まず一番のメリットは、業務効率の大幅な向上です。紙の納品書は手作業で処理しなければならないため、整理やファイリングに多くの時間を要します。電子化すれば、データは自動的にシステムに取り込まれ、必要な情報を簡単に検索・閲覧できるようになります。手作業による処理時間が大幅に短縮され、業務全体の効率が向上するでしょう。

さらに電子化により、納品書自体の検索が容易になります。紙の場合、膨大なファイルの中から必要な書類を探すのに時間がかかることがありますが、電子データならキーワード検索一つで瞬時に目的の納品書を見つけることが可能です。業務がスムーズに進み、他の重要な業務に時間を割けるようになるでしょう。

納品書の電子化は、業務効率を向上させるだけでなく、コスト削減にも大きく貢献します。紙ベースでの業務では、印刷費用や紙の保管コスト、郵送費用などが必要です。特に大量の納品書を取り扱う企業では、これらの費用は積み重なって大きなコストとなります。しかし、納品書を電子化することで、これらのコストを削減できるでしょう。

さらに、物理的な保管スペースも不要になります。オフィス内で大量の書類を保管するためのスペースを確保するのは大変ですが、電子データであればクラウドやサーバーに保存するだけで済むため、保管スペースの問題が解消されるでしょう。

納品書の電子化は、環境保護の観点からも非常に重要です。紙の使用量を減らすことで、森林資源の保護につながります。また、配送や保管に伴う二酸化炭素排出量も削減できます。

昨今、SDGs(持続可能な開発目標)への取り組みが企業の社会的責任として重要視されています。納品書の電子化は、このSDGsの目標に直接的に貢献する取り組みといえるでしょう。

環境に配慮した経営は、単なる社会貢献にとどまりません。近年の消費者は環境意識が高く、環境に配慮した企業の製品やサービスを好む傾向があります。つまり、納品書の電子化は、あなたの企業のイメージアップにもつながる可能性があるのです。

紙の納品書には、セキュリティ面で大きな課題があります。紛失や盗難のリスクが常に存在し、一度紛失してしまえば、その情報を完全に取り戻すことは不可能です。

一方、電子化された納品書は、適切な管理を行えば、紙の納品書よりもはるかに高いセキュリティを確保できます。たとえば、アクセス権限の設定や暗号化によって、機密情報を守れるでしょう。また、クラウド上でバックアップを取ることで、災害時のデータ損失リスクも大幅に軽減できます。

さらに、電子化によって取引の透明性も向上します。すべての操作履歴が記録されるため、不正や誤りを防げます。これは、コンプライアンスの観点からも非常に重要です。

2020年以降、新型コロナウイルスの影響でリモートワークが急速に普及しました。そのような中、紙の納品書を使い続けることは、大きな障壁となります。

電子化された納品書であれば、場所を問わずアクセス可能です。在宅勤務やサテライトオフィスでの業務がスムーズに行えるようになります。また、取引先とのやりとりもオンラインで完結するため、対面での接触を減らせるでしょう。

つまり、納品書の電子化は、ニューノーマル時代の働き方に対応するための重要な施策の一つといえるでしょう。

ここでは、納品書を電子化する際の一般的な手順をご紹介します。

まず、現状の納品書管理フローを見直しましょう。紙ベースで行っている業務がどの部分で非効率になっているか、どのように改善できるかを分析します。特に、手作業で時間がかかる部分や、ミスが発生しやすい箇所に注目するとよいでしょう。

納品書の電子化には、専用のソフトウェアやシステムが必要です。市場にはさまざまな電子帳票管理ソリューションが存在しており、企業のニーズに合わせたものを選ぶことが重要です。導入にあたっては、データのスキャン・保存機能や既存の会計システムとの連携機能など、使い勝手や拡張性を重視しましょう。

納品書の電子化には、「電子帳簿保存法」に基づく適切な運用が求められます。スキャンしたデータが適切に保存されているか、検索が可能な状態になっているかなどを確認し、法的要件を満たすシステムを構築する必要があります。また、従業員への研修も重要です。電子化に伴う新しい業務フローに慣れるためのトレーニングを実施し、円滑な運用をサポートしましょう。

納品書の電子化には多くのメリットがありますが、同時にいくつかの注意点もあります。ここでは、主な注意点について説明します。

電子化された納品書には機密情報が含まれるため、セキュリティ対策は必須です。アクセス権限の設定、暗号化、定期的なバックアップなど、適切な対策を講じる必要があります。

また、社員に対してもセキュリティ教育を行うことが重要です。パスワードの適切な管理や不審なメールに注意するといった基本的なセキュリティ意識を高めることで、情報漏洩のリスクを大幅に低減できます。

納品書の電子化は、業務の重要な部分を担うことになります。そのため、システムの安定性は非常に重要です。定期的なメンテナンスや障害時の対応策を事前に準備しておく必要があります。

また、クラウドサービスを利用する場合は、サービス提供企業の信頼性やサービスレベル契約(SLA)の内容をしっかりと確認しましょう。

前述の電子帳簿保存法をはじめ、納品書の電子化に関連する法律や規制は複数存在します。これらの法的要件を満たしていないと、税務調査などの際に問題が生じる可能性があります。

必要に応じて専門家に相談したり最新の法改正情報をチェックしたりするなど、常に法的要件への対応を意識しておくことが重要です。

納品書の電子化は、自社内だけで完結するものではありません。取引先や顧客との連携も考慮する必要があります。特に、取引先がまだ紙の納品書を使用している場合、電子化に抵抗があるかもしれません。そのため、電子化のメリットをしっかりと伝え、取引先にも導入を促すことが重要です。

たとえば、取引先が納品書を電子化すれば、お互いに書類のやりとりが迅速化し、双方にとって業務効率が向上します。また、クラウドベースのシステムを導入することで、リアルタイムでデータを共有できるようになり、よりスムーズなコミュニケーションが可能になります。このように、取引先との連携を強化することで、電子化の効果をさらに高めることができるでしょう。

新しいシステムや業務プロセスの導入には、往々にして社内から抵抗感が生まれます。特に、長年紙の納品書を使用してきたベテラン社員からの反発が予想されます。

このような抵抗感を軽減するためには、電子化のメリットを丁寧に説明するとともに、十分な研修期間を設けることが重要です。また、使いやすいインターフェースの選択や段階的な導入なども効果的です。

納品書の電子化は、企業にとって業務効率を向上させ、コスト削減や環境保護、さらに新たなビジネスチャンスの創出に貢献する強力なツールです。電子帳簿保存法に基づき、適切なシステムを導入し、スキャン・データ化を進めることで、法的に有効な形で納品書を電子的に管理できるようになります。

また、全社的な協力体制の確立や取引先との連携を強化することで、電子化の効果を最大限に引き出すことができます。電子化の導入は、単に一部の業務をデジタル化するだけではなく、企業全体の成長戦略の一環として捉えることが重要です。

電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。

※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。

電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。