電子契約に原本はある?紙の契約書との違いや法的効力・保管方法を解説

電子契約では、紙の契約書のように「原本」が目に見える形で残らないため、どのデータを原本と見なすのか分からず戸惑う方も多いのではないでしょうか。また、一見複製できそうな電子データに本当に信頼性があるのか、不安を感じるかもしれません。

この記事では、電子契約における原本の考え方や法的効力を支える仕組み、保存方法を解説します。電子契約の導入を検討している方や電子帳簿保存法への対応を確認したい方は、ぜひご覧ください。

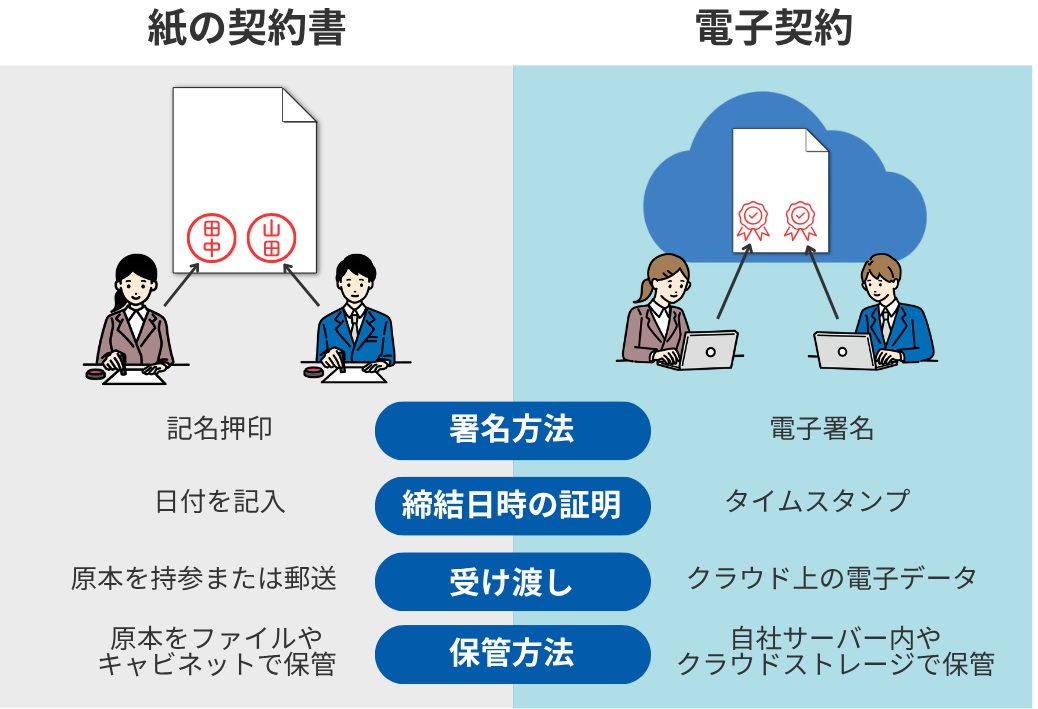

紙の契約書と電子契約の「原本」はなにが違う?

電子契約では、紙の契約書と異なり「原本」の考え方が大きく変わります。

ここでは、紙と電子、それぞれの契約書における原本の特徴と違いを解説します。

紙の契約書の原本とは

紙の契約書における「原本」は、署名・押印された実物の書面そのものを指します。

具体的には、次のような特徴があります。

朱肉の印影や署名部分が手書きで記載されている実印や角印などを使用して押印されている紙を郵送や手渡しでやり取りし、双方が原本を1部ずつ保管する

こうした実体のある契約書は、改ざんリスクが低い反面、管理や保管に手間がかかり、スペースが必要な面もあります。

電子契約における原本とは

電子契約における「原本」とは、電子署名とタイムスタンプが付与された電子データを指します。

具体的には、次のような特徴があります。

暗号技術を用いた電子署名により、署名者の本人確認ができるタイムスタンプで締結日時が正確に記録され、改ざんを防止する内容が変わらなければ複製しても同一の原本として扱われる

このような仕組みにより、電子契約の原本性は法的にも担保され、安全に管理することが可能です。

一方で、電子データは適切な管理・保存が求められ、電子帳簿保存法などの法令遵守が必要です。

スキャンした契約書と電子契約の違いは?

紙の契約書をスキャンしてPDF化しても、電子契約とは法的な効力や証拠力が異なります。

ここでは、「スキャン(写し)」と「電子契約」の違いを整理し、その背景を解説します。

紙の契約書をPDF化しただけでは「電子契約」ではない

紙の契約書をスキャンしてPDF化しただけでは、「電子契約」とは言えません。

一方、スキャンデータにはこのような仕組みがないため、法的に「電子契約」の扱いとはなりません。スキャナ保存した契約書のデータは、法的には「準文書」とされ、原本と同等の効力があるわけではありません(民事訴訟法第231条参照)。

(文書に準ずる物件への準用)

第二百三十一条 この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。

引用:民事訴訟法 | e-Gov 法令検索

契約内容が争われた際に確実な証拠とするには、紙の原本を提出することが望ましいでしょう。

また、過去に締結した契約書を電子化する場合も、紙の原本は破棄せず、きちんと保管しておく必要があります。特に、不動産契約など書面作成が義務付けられている契約書は、原本の保存が前提です。

契約書の電子化を進める際は、形式上だけでなく、法的な意味合いの違いにも注意しましょう。

紙の契約書をPDF化したものと、電子契約の違いは次のとおりです。

| PDF化(紙の契約書) | 電子契約 |

| 原本としての効力はなく「準文書」扱い | 原本性が技術的に担保されている |

| 原本の紙は別途保管が必要 | 電子データそのものが原本になる |

電子契約の信頼性はどう守られている?

電子契約では、紙の契約書のように目に見える印影や署名がありません。

そのため、契約が「本物」であることをどう証明し、信頼性を保つのかがポイントです。

電子署名の役割と本人確認の仕組み

電子契約における「電子署名」は、契約当事者がたしかにその文書を作成・同意したことを示す重要な仕組みです。

第三者機関による認証や署名に用いられる「秘密鍵」によって本人性が担保され、本人しかその署名を行えないよう設計されています。

また、電子署名が付与されたファイルは、署名後に改ざんされていないことも保証されます。もし内容が一部でも変更されると、ハッシュ値の比較により、改ざんが分かるようになっています。

さらに、電子署名には「否認防止」の効果もあります。これは、署名をした後に「自分は署名していない」と主張できなくなる法的な効力のことです。

電子署名法でも、適正な手続きによって作成された文書は「真正に成立したものと推定される」と定められています。

タイムスタンプによる改ざん防止と時刻の証明

電子契約では、「誰が・何を」契約したかを証明する電子署名に加えて、「いつ」その契約が行われたかを証明するタイムスタンプが重要な役割を果たします。

タイムスタンプとは、時刻認証業務の認定事業者によって付与されるもので、ある電子文書が特定の時刻に存在していたことと、その後に改ざんされていないことを証明できる技術です。

これにより、契約書がいつ成立したか、締結後に内容が変更されていないかを客観的に示すことが可能となります。

とくに契約日が法的効力に直結するようなケースでは、この時刻の証明が必要不可欠です。

電子契約の保存方法は?

電子契約では、締結した契約書を「どう保管するか」も重要なポイントです。

ここでは、電子帳簿保存法に基づき、電子契約書を正しく保存するためのルールや注意点を解説します。

契約書データを正しく保存する要件

電子契約書は電子取引に分類されるため、紙に出力せずデータのまま保存する必要があります。

ただし、単に電子ファイルとして保存すれば良いわけではありません。「電子帳簿保存法」に定められた保存要件を満たしていないと、証拠能力や信頼性に欠ける可能性があります。

たとえば、改ざんされていないことを証明できる仕組み、必要なときに画面で表示・印刷できる環境、条件を絞って検索できる機能などが求められます。

電子契約サービスを選ぶ際は、これらの保存要件に対応しているかどうか、事前に確認することが重要です。

「真正性」「可視性」「見読性」「検索性」4つの保存ポイント

電子帳簿保存法では、電子契約書を適切に保管するために、以下の4つの要件を満たす必要があります。それぞれが契約書データの信頼性と利便性を高めるポイントとなります。

具体的な保存要件は、次のとおりです。

| 真実性の確保 | タイムスタンプの付与訂正・削除を防止または履歴を管理 |

| 可視性の確保 | システム概要書など関連書類の備え付け画面表示・印刷が可能 |

| 見読性の確保 | 電子データを整然と表示・印刷できる環境の整備 |

| 検索機能の確保 | 「取引年月日」「取引先」「取引金額」での検索範囲指定や複数条件での絞込み |

これら4つの保存要件を満たしていなければ、電子契約データは法的に認められない可能性があります。

とくに「真正性(改ざん防止)」や「検索性(迅速なデータ抽出)」は、税務調査や社内の監査対応でも重要なチェックポイントです。

クラウド型のサービスの多くは、タイムスタンプの自動付与・訂正履歴の管理・検索機能の搭載など、法令に基づいた設計となっており、インターネット上でリアルタイムに確認・完結できるメリットがあります。

一方、自社開発や独自管理を行う場合は、システム概要書や操作マニュアルの整備といった運用体制も整える必要があります。

導入形態にかかわらず、契約書データの保存体制が法令基準に適合しているかどうか、事前にしっかりと確認しておきましょう。

電子契約サービスが安心して使える理由

電子契約サービスは、法律面だけでなくセキュリティ面でも高い信頼性が確保されています。

ここでは、安心して利用できる仕組みとして「署名方式」と「データ管理」の観点から解説します。

2つの署名の仕組み(立会人型/当事者型)

電子契約サービスには、大きく「立会人型」と「当事者型」の2つの署名方式があります。

立会人型は、契約当事者とは別に電子契約サービス事業者が「第三者」として電子署名を行う方式で、契約書への署名・保管を代行します。

クラウド上でのログインやメール認証により、スムーズに契約を進められる点が特長です。費用や手間が少なく、相手方の準備も不要なため、導入のハードルが低い反面、メールアドレスの乗っ取りなどに対するセキュリティ対策が重要です。

一方で、当事者型は、契約する本人が自ら電子証明書を取得し、直接署名を行う方式です。

ICチップ入りの証明書を使って、より強固な本人確認が可能となります。当事者型の場合、事前の準備や証明書の取得・更新に手間とコストが必要です。そのため、導入の難易度は高めといえるでしょう。

クラウド保存でデータを安全・確実に管理できる

電子契約では、契約書データをクラウド上に保存することで、安全かつ効率的な管理を実現します。

ファイルごとに契約状況を確認できるサービスも多く、「誰が・いつ・どの段階にあるか」がひと目で把握でき、作業の抜け漏れも防ぐ効果が期待できます。

また、紙の契約書と異なり、保管スペースの確保や原本紛失の心配もありません。検索機能を使えば、必要な契約書にすぐアクセスできるので、スムーズな実務作業ややり取りが実現します。

契約相手がアカウントを持っていなくても、URLを送るだけでクラウド上で契約締結が完結するサービスもあり、利便性の高いです。

電子契約のよくある質問

電子契約を導入する際は、「どこまで対応できるのか」「何に注意すべきか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

ここでは、導入前に知っておきたいよくある質問とそのポイントを解説します。

どんな書類で電子契約を導入できる?

電子契約は、秘密保持契約書(NDA)や取引基本契約書、雇用契約書、受発注書など、日常業務で頻繁に取り交わされる多くの契約書類に導入することが可能です。

GMOサインでは、あらゆる業種・部門に対応した豊富な契約書テンプレートに対応しており、業務の効率化・ペーパーレス化を後押しします。

電子署名を利用できる代表的な書類は、次のとおりです。

| ジャンル | 主な契約書 |

| 人事系書類 | 雇用契約書/労働条件通知書/身元保証書/採用内定通知書/入社誓約書(入社承諾書) |

| 不動産・売買契約書類 | 土地売買契約書/建物売買契約書/不動産売買契約書/物品売買契約書 |

| 不動産・賃貸借契約書類 | 建物賃貸借契約書/土地賃貸借契約書/駐車場使用契約書/建物使用貸借契約書 |

| 営業・購買系書類 | 取引基本契約書/サービス利用申込書/注文書/注文請書/請求書/見積書/納品書/領収書 |

| 金銭の貸借に関する書類 | 金銭消費貸借契約書/金銭借用書/金銭信託契約書/債務承認弁済契約書/債権譲渡契約書 |

| 業務委託・請負系書類 | 業務委託契約書/請負契約書/工事請負契約書/建設請負契約書/労働者派遣契約書/販売特約店契約書/代理店契約書/商品販売委託契約書/供給契約書/製造委託契約書/マンション管理委託契約書 |

電子化できない契約は?

幅広い書類を電子契約で利用することが可能ですが、法律で「紙の書面」が必須とされているものについては、電子契約を使うことはできません。

2025年時点で電子契約が認められていない契約書は、次のとおりです。

| 契約書 | 根拠法令 | 内容 |

| 事業用定期借地契約 | 借地借家法 第23条 | 土地を事業目的で一定期間借りる契約。書面(公正証書)での締結必須。 |

| 企業担保契約 | 企業担保法 第3条 | 担保設定に関する契約。書面による明示が義務付けられており、電子契約不可。 |

| 任意後見契約 | 任意後見契約に関する法律 第3条 | 判断能力の低下に備える契約。書面(公正証書)での作成必須。 |

このように、「公正証書」が必須とされている契約の場合は電子化が認められていません。

(事業用定期借地権等)

第二十三条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。

2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。

3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

(設定及び変更)

第三条 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約は、公正証書によつてしなければならない。

(任意後見契約の方式)

第三条 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。

電子契約のデータを印刷してはいけない?

印刷すること自体は法的に禁止されているわけではありません。企業によってはセキュリティ上の理由などにより印刷を控えるよう制限が設けられている場合はあります。

また、電子契約では、電子データ自体が原本として扱われるため、印刷して紙で保管する必要はありません。ただし、電子帳簿保存法の保存要件を満たしていない場合や、紙で交わした契約書をスキャン保存する場合には、書面での保管が必要となることがあります。

電子化の前提条件を確認しておきましょう。

相手が紙でしか契約できない場合の対応は?

相手先が電子契約を導入していない場合でも、紙と電子を組み合わせた運用が可能です。

紙と電子を併用する際の基本的な流れは、次のとおりです。

相手先から紙の契約書を受領

相手先が契約書を紙で2部作成・押印し、自社側へ郵送

自社で押印・返送・保管

- 受け取った2部の契約書に押印

- 1部は相手先に返送し、相手先は紙で保管

- もう1部は自社でPDFで保管

自社分をGMOサインで管理する場合(1または2いずれか)

- 書面データをスキャンしてアップロード・保管※オプション契約が必要

- GMOサインを使い自社署名

なお、紙と電子で契約書を取り交わす場合は、以下のような文言を契約書末尾に記載して、両者の合意内容を明示しておくことが推奨されています。

本契約の成立を証するため、本書の書面および電磁的記録を作成して各自記名押印および電子署名を施し、甲(取引先)が書面を、乙(当社)が電磁的記録を保管する。

同一契約書に紙と電子の2つの形態が存在する場合は、どちらを「原本」とするか双方で事前に取り決めて、その内容を覚書などで書面化しておきましょう。

相手先も同じシステムを契約しなければならない?

電子契約は「契約印タイプ(立会人型)」で送信すれば、相手先がGMOサインに加入していなくても、メールのURLから署名することが可能です。

ただし、「実印タイプ(当事者型)」では、電子証明書の取得とアカウント登録が必要です。

電子契約の場合、収入印紙はどのように扱えばよいのか?

電子契約では収入印紙は不要です。

印紙税法では、印紙税の課税対象は「紙の文書」に限定されており、電子データで作成・締結される電子契約は課税対象外とされています。これは国税庁の公式見解でも明確にされています。

電子契約の原本性と法的効力を理解し、安全で最適な管理を行おう

電子契約では、電子署名とタイムスタンプにより「原本性」が技術的に担保され、紙と同等の法的効力を持つ契約が可能です。

また、契約書データは電子帳簿保存法に則って正しく保管することで、証拠力や信頼性も確保されます。

電子契約には、契約の効率化や印紙税の削減、保管スペースの削減といった多くのメリットがあります。一方で、スキャンしただけのPDFは原本にはならないなど、紙との違いを理解して運用することが重要です。

-300x150.png)