著作権譲渡契約にはどういった項目を記載すればよい?

法的に有効な契約書が作れるか心配…

著作権譲渡契約書の作成では、記載すべき項目の漏れやあいまいな表現により、後々深刻な権利関係のトラブルが発生するリスクがあります。本記事では、著作権譲渡契約書をはじめて作成する方でも安心して取り組めるよう、必要な項目から作成の流れまでをテンプレート付きで詳しく解説します。

- 著作権譲渡契約書の解説と必要性

- 契約書に記載すべき重要項目

- 実際の作成手順と注意すべきポイント

- テンプレートと文化庁が提供する著作権契約書の作成システム

なお、契約書作成後の締結には、電子印鑑GMOサインをはじめとした電子契約がおすすめです。電子契約はオンライン上のやり取りで契約を結べることが特徴で、電子署名によって法的証拠力も担保できます。著作権の譲渡を速やかに行いたい方にはメリットの大きな手段だといえます。

- 直感的な操作で誰でもかんたんに契約書作成が可能

- 電子署名法に準拠し、法的証拠力を持つ契約が締結可能

- 相手方への送信から署名完了まですべてオンラインで完結

- 契約書の管理や検索機能で過去の契約もかんたんに確認できる

- 累計送信件数国内No.1(※)!セキュリティ対策も万全で安心して利用できる

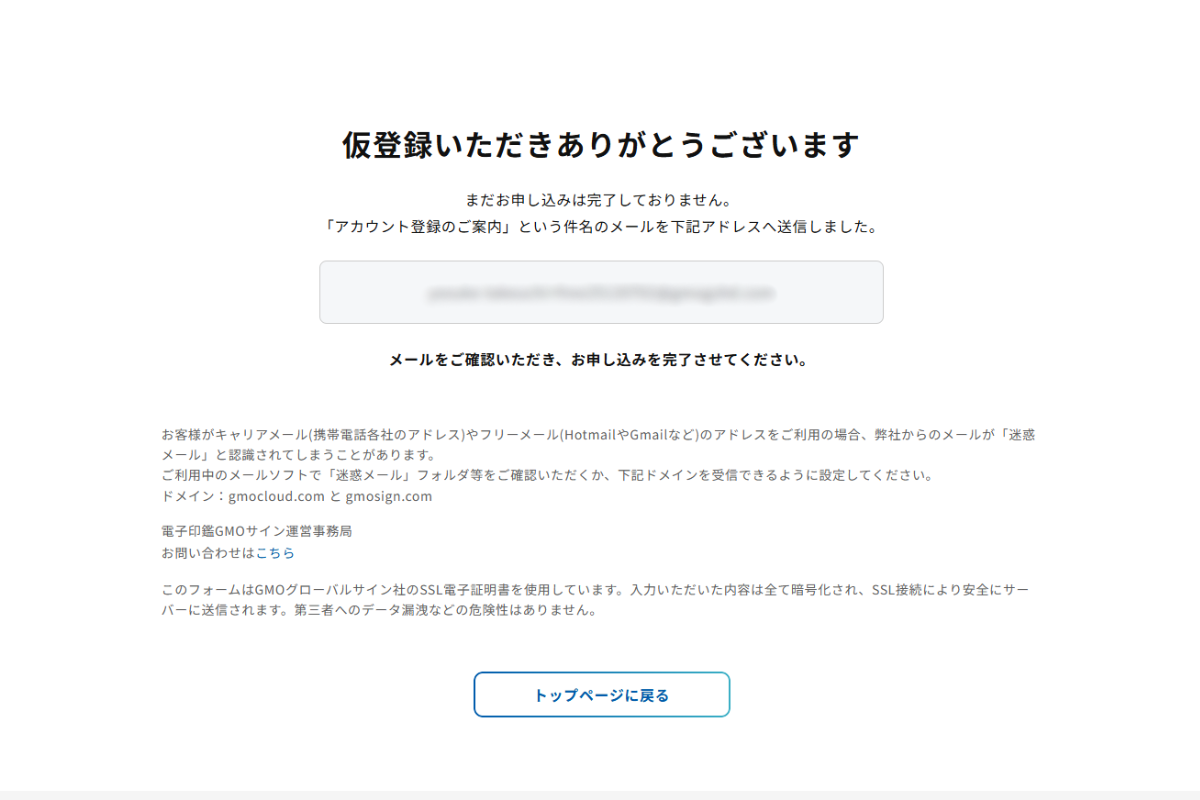

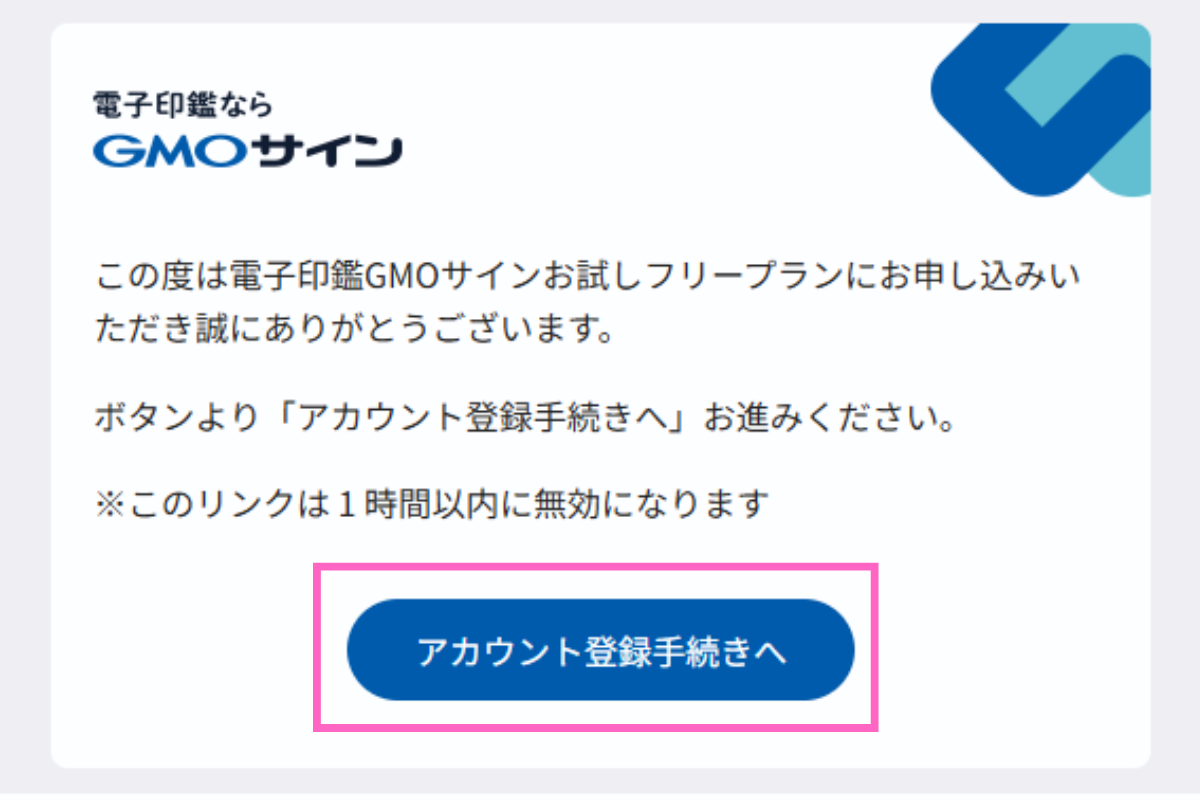

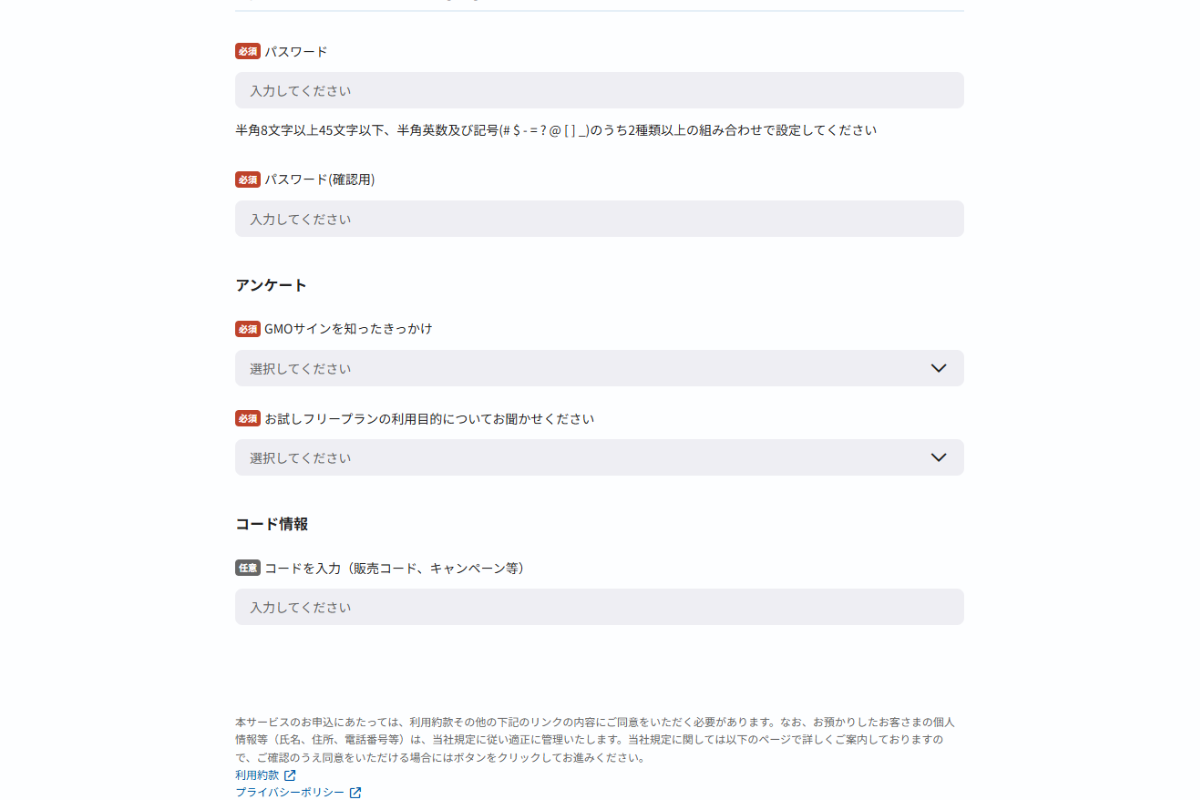

GMOサインには無料のお試しフリープランもあり、月5件までの契約書送信が可能です。基本的な電子契約機能を無料で体験できます。これから著作権譲渡契約書の作成から締結までを行う方は、GMOサインのお試しフリープランで電子契約の便利さを実感してみてください。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)

著作権譲渡契約書とは?

著作権譲渡契約書は、著作物の権利を第三者に移転する際に不可欠な書類です。ここでは、基本や利用許諾との違い、必要性について解説します。

契約書を作成する前に、ポイントを押さえておきましょう。

著作権譲渡の基本と利用許諾との違い

著作権の譲渡とは、著作権そのものを創作者から第三者へ完全に移転することを指します。これに対し利用許諾(ライセンス)は、著作権者が権利を保持したまま他者に使用を認める仕組みです。具体的な違いは、以下のとおりです。

| 譲渡 | 利用許諾(ライセンス) | |

|---|---|---|

| 権利の移転 | 譲受人に移転 | 著作者に残る |

| 元創作者の権利 | 失う | 保持 |

| 使用範囲 | 制限なし(特約がない限り) | 許諾範囲内のみ |

| 適するケース | 完全な権利移転を希望する場合 | 一時的・限定的な使用を認める場合 |

譲渡の場合は権利の所有者が変わるため、元の創作者であっても譲渡後は自由に作品を使用できなくなります。一方、利用許諾は著作権者の地位が変わらず、許諾した範囲内での使用のみが認められます。

なぜ著作権譲渡契約書は必要なのか

著作権譲渡契約書の作成は法的義務ではありませんが、実務上は必須の文書といえるでしょう。なぜなら口頭での合意だけでは、言った言わないの水掛け論になりやすく、トラブルが発生するリスクが高いからです。

たとえば、当初は口頭で「著作権も譲渡します」と合意していたとしても、あとから著作者が利用範囲を制限したり、追加の使用料を請求してきたりするかもしれません。万が一訴訟になった場合も、書面がなければ証拠能力に乏しく、正当な主張が通らない可能性があります。

そのため、契約書を交わすことで「どの範囲まで譲渡するのか」「使用方法に制限はあるのか」などの事項を具体的に明記することが大切なのです。結果として両者の信頼関係を守り、将来的な法的リスクを軽減する効果が期待できるでしょう。

著作権譲渡契約書へ記載すべき内容

著作権譲渡契約書を作成する際は、必要な項目を正確に記載することが求められます。具体的な項目は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

契約の当事者に関する事項

契約書には、契約を交わす当事者の名称や住所を正確に記載する必要があります。法人であれば法人名と代表者名、個人であれば氏名と住所を明記し、あいまいさを残さないようにしましょう。

契約時点の正式名称を用い、名称変更や組織再編の可能性がある場合は補足情報も記載しておくと安心です。誰と誰の契約であるかを明確にしておくことで、第三者との混同や誤解を防ぐ効果があります。

また、契約書の末尾に署名・押印を設けることで、法的な証拠力をより強められます。

譲渡の目的

「譲渡の目的」は、なぜ著作権を移転するのかを明確にする項目です。譲渡の背景や利用の意図を具体的に示すことで、双方の認識にズレが生じにくくなり、のちのトラブルを回避しやすくなります。

- 「自社の公式Webサイトに掲載するため」

- 「商業出版に用いるため」

- 「企業ロゴとして独占的に使用するため」など

このように、譲渡された著作物がどのように使われるかを具体的に記載しておくと安心です。

特に、著作物が多目的に利用される可能性がある場合には、こまかく目的を定めておくことで不要な二次利用や悪用を防止できます。譲渡目的の記載がない契約書は、相手に過剰な利用権限を与えてしまう可能性もあるため、たとえ簡潔でも「なぜ著作物を譲り受けるのか」について明文化しておきましょう。

対象著作物の特定

著作権譲渡契約では「どの著作物が譲渡対象か」を正確に特定する必要があります。この点が不明確だと、どの作品が含まれているのかで認識の違いが生じ、トラブルに発展することもあるので注意が必要です。

たとえば「2025年6月に納品された記事5本」「プロジェクトXにおいて作成されたロゴ一式」「ファイル名:sample_banner_001.jpg」など、具体的な形で示すのが基本です。複数の著作物が対象になる場合には、別途で一覧表やまとめを作成して添付するとよいでしょう。

契約書本文には「別紙第1号記載の著作物を対象とする」などの文言を入れ、書面同士の関連性を持たせておくことで、契約全体の明確性が向上します。

デジタルコンテンツの場合はファイル名やハッシュ値、画像であればサイズや解像度などを記載しておくと、証拠としての強度を高められます。第三者が見ても、明らかにどの作品かわかるレベルの記載を心がけることがポイントです。

\\ こちらの記事もおすすめ //

譲渡の範囲

どこまでの権利を相手に渡すのかを明確にしておかないと、権利の不当な拡大や二次利用に関する誤解を招く恐れがあります。一般的には「著作権(以下、「本件著作権」という。なお、著作権法第27条および第28条に規定されている権利を含む)の全部を譲渡する。」と記載します。

ただし、すべての権利を譲渡する必要がないケースもあるでしょう。利用目的が明確な場合は「印刷物としての使用に限る」「Web上での掲載に限定する」など、譲渡範囲を限定的に設定する方が適切です。

「上記の範囲に限り著作権を譲渡する」と明示することで、著作者側が他用途での使用権を保持できます。譲渡範囲の設定次第で将来的な利用や収益化の自由度が大きく変わるため、誤りがないか契約前に繰り返し確認しましょう。

譲渡代金および支払方法

対価の有無や金額、支払い方法も明記しましょう。金銭が発生する場合は「いくらを、いつ、どのように支払うか」をはっきりと示さなければ、契約後にトラブルを招く恐れがあります。一般的には以下のように記載します。

- 「契約締結後〇日以内に指定口座へ銀行振込」

- 「納品完了後〇日以内に一括払い」

金額に関しては税込み・税抜きを明示し、振込手数料をどちらが負担するのかも記載しておくと安心です。「報酬は10万円(税込)とし、振込手数料は甲の負担とする」など、細部まで合意しておくことで誤解を防げます。

契約金額が未確定の場合は「別途協議のうえ決定する」と記載しても構いませんが、その場合も支払い時期や決定までの過程は明確にしておきましょう。報酬が発生しない無償譲渡の場合でも「対価は発生しない」と明記することで、あとから報酬が請求されるリスクを避けられます。

契約金額は取引の信頼を左右する要素のため、双方が納得する形での条件設定が必須です。

譲渡条件

著作権譲渡がいつから効力を持つのか、どのような条件が必要なのかを決めることで、安心して権利移転できます。たとえば、代金の完全な支払いを条件とする場合は「譲渡代金の全額支払いをもって著作権譲渡の効力が発生する」といった条項を設けることが一般的です。

ほかには、「検収が完了し、成果物が承認された段階で著作権を譲渡する」「秘密保持契約の別途締結を条件とする」などと設定される場合もあります。条件が満たされない場合の契約の扱いについても決めておくことで、リスク管理の観点からも有効な契約になるでしょう。

著作者人格権に関する特約

著作権法上、著作権と同様に重要なのが著作者人格権です。著作者の名誉や感情を保護するための権利で、具体的には以下の3つがあります。

- 氏名表示権

- 同一性保持権

- 公表権

著作者人格権は著作者に一身専属の権利であり譲渡できません。そのため、譲受人が著作物を円滑に利用できるよう、著作者がこの権利を行使しないことを約束する特約(不行使特約)を設けるのが一般的です。具体的には「甲(譲渡人)は、乙(譲受人)および乙が指定する者に対し、本件著作物に関する著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとする」といった文言を記載します。これにより、譲受人は著作物の改変や無記名での利用などを自由に行えるようになります。

損害賠償の取り決め

契約違反や債務不履行が発生した場合に備えて、損害賠償に関する条項を設けておくことも重要です。「甲が本契約に違反した場合、乙に生じた一切の損害を賠償する責任を負う」といった文言を契約書に明記することで、違反者に対して適正な責任を求める根拠になります。

具体的な賠償額を定める場合には「損害賠償の上限は契約金額の2倍とする」「著作権侵害が認められた場合は、〇万円を支払う」といった形で、事前に金額や算定基準を明示しておくとより安心です。取り決めがあることで、万一のトラブルが起きても冷静かつ迅速な対応が可能になります。

感情的な対立を避けるためにも、ルールを明確にして契約当事者の責任範囲を線引きしておきましょう。

契約の解除条件

契約は、一度締結すれば永続するものではありません。状況の変化や契約違反により、解除の必要が生じることもあります。そのため、契約をどのような条件で解除できるのか明記しておくことが不可欠です。

たとえば「譲渡代金の支払いが30日以上遅延した場合、契約を解除できる」や「著作物に重大な瑕疵がある場合は契約を白紙撤回できる」といった文言が使われます。解除条項がない場合は一方的な解除が難しく、法的な争いに発展しかねません。

契約に明確な解除条件があれば、どちらかが契約義務を果たさなかった場合でも落ち着いて対応できるでしょう。解除後の権利や著作物の取り扱いについても、記載しておくと安心です。

その他一般条項

その他一般条項とは、契約全体に関わる基本的な取り決めのことを指します。たとえば「本契約に定めのない事項は、両当事者協議のうえ決定する」「契約書の解釈について疑義が生じた場合は、誠意をもって協議する」などが一般的です。

ほかにも契約の有効期間や電子契約の扱い、条項の変更手続きなどを記載するケースもあります。弁護士に相談しながら、自社のビジネスモデルや取引状況にあわせた条項を盛り込むことが望ましいでしょう。

\\ こちらの記事もおすすめ //

著作権譲渡契約書のテンプレートとひな形|文化庁の契約書作成システムも紹介

前章で解説した項目を盛り込んだ「著作権譲渡契約書のテンプレート」をご紹介します。

著作権譲渡契約書

本契約は、以下に定める契約当事者間において、著作物の著作権譲渡に関し、下記の条項に基づき締結される。

甲(譲渡人):_______________

住所:_______________乙(譲受人):_______________

住所:_______________

甲および乙は、以下のとおり著作権譲渡契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(譲渡の目的)

甲は、乙に対し、対象著作物の著作権を譲渡することにより、乙が当該著作物を自由に利用できるようにすることを目的とする。第2条(対象著作物の特定)

本契約において譲渡の対象となる著作物は、以下のとおりとする。著作物の名称・タイトル:_______________

著作物の内容:_____________________

制作年月日:__年__月__日

その他識別情報:____________________

第3条(譲渡の範囲)

甲は乙に対し、対象著作物の著作権を譲渡する。本契約による譲渡には、著作権法第27条(翻訳権、翻案権等)および同法第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含むものとする。譲渡の対象は、日本国内外を問わず、利用地域・媒体・期間に制限のないものとする。

第4条(譲渡代金および支払方法)

乙は、甲に対し、対象著作物の著作権譲渡の対価として、金○○円(消費税別)を支払う。支払方法は、以下のいずれかとする。

(1) 銀行振込:_______________銀行_______________支店

普通口座 口座番号:_______________ 名義:_______________

(2) その他:____________________________支払期限は、著作物の納品後__日以内とする。

第5条(譲渡の条件)

甲は、対象著作物について第三者の権利を侵害していないこと、また、自己が当該著作物の正当な著作権者であることを保証する。

乙は、本契約に基づく譲渡の対価を支払う義務を履行する。第6条(著作者人格権に関する特約)

甲は、対象著作物に関する著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権等)を行使しないことに同意する。第7条(損害賠償)

本契約に違反し、または虚偽の保証をした当事者は、相手方に生じた一切の損害を賠償する責任を負う。第8条(契約の解除)

以下の場合、相手方は催告なしに本契約を解除することができる。相手方が本契約の条項に重大な違反をしたとき

相手方に支払不能、破産、民事再生等の法的手続きが開始されたとき

事実上の履行不能が生じたとき

第9条(秘密保持)

当事者は、本契約に関して知り得た相手方の業務上の情報を、第三者に漏らしてはならない。第10条(契約の譲渡禁止)

本契約上の地位およびこれに基づく権利義務を、当事者は相手方の書面による承諾なく第三者に譲渡することはできない。第11条(協議事項)

本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとする。第12条(合意管轄)

本契約に関する訴訟は、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。契約締結日

本契約は、以下の契約締結日において正式に成立する。

契約締結日:令和__年_____月______日署名・捺印

甲(譲渡人)

氏名:___________

署名/押印:________乙(譲受人)

氏名:___________

署名/押印:________

このテンプレートは、一般的な記載事項をまとめたものです。法改正などにより、必要な記載事項は変わる可能性があります。本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。実際の書面として使用する際は、必ず弁護士や行政書士などの専門家にご相談の上、ご自身の責任で内容を精査・修正してください。

著作権に関する契約書については、上記のテンプレート以外にも文化庁の著作権契約書作成システムを利用するのもおすすめです。画面の案内に沿って項目を入力・選択することで、契約書のひな型を作成できます。契約書を作成する際はこちらも参考にしてみてください。

\ 作った契約書をオンラインで締結 /

著作権譲渡のやり方|基本的な流れ

著作権譲渡の基本的な流れは、以下のとおりです。

順番に解説します。

譲渡範囲や条件の打ち合わせ

著作権を譲渡する際は、まず譲渡の範囲や条件を当事者同士で話し合うことが必須です。

使用目的や利用可能な媒体、地域や期間などの詳細を明確にしておかなければ、あとになって認識のズレが生じる恐れがあります。契約後のトラブルを未然に防ぐためにも、最初のすりあわせが重要といえるでしょう。

著作権譲渡契約書の作成

譲渡範囲や使用条件についての合意が取れたら、内容を反映させた著作権譲渡契約書を作成します。契約書には「著作権法第27条および第28条に基づく権利を含むかどうか」や「著作者人格権の不行使に関する特約」など、法律上の重要なポイントを漏れなく盛り込みましょう。

文言にあいまいさがあると利用方法をめぐって争いになることもあるため、主語・述語の対応や権利の範囲などを明確に記載します。内容に不安がある場合は、下書きの段階で弁護士にチェックを依頼するのもおすすめです。

契約書の締結

契約書が完成したら、双方が最終的な内容を確認したうえで、署名・押印します。完了したら契約が正式に成立し、譲渡の効力が発生します。

紙の契約書であれば、それぞれが原本を1部ずつ保管し、契約の証拠として活用できるようにしましょう。最近は、GMOサインなどの電子契約サービスを使ってオンラインで契約を締結するケースも増えており、法的証拠力も紙媒体と変わりません。

著作権登録

著作権は著作物が創作された時点で自動的に発生するため、登録は義務ではありません。しかし、著作権の譲渡があった事実を文化庁の登録原簿に登録することで、その譲渡を第三者に対して主張できる「対抗要件」を備えることができます。

例えば、譲渡人が同じ著作権を別の人にも譲渡してしまった場合(二重譲渡)、先に登録を備えた方が正当な権利者であることを主張できます。このような万一のトラブルに備え、特に重要な著作物については登録を検討するとよいでしょう。

著作物の引き渡し(該当する場合)

著作権の譲渡が成立したあとは、対象となる著作物の引き渡しを行います。

著作物が物理的なものであれば、郵送や手渡しなどの方法で確実に譲受人へ届けることが求められます。デジタルコンテンツの場合は、クラウドサービスや専用ツールを使って安全にファイルを共有し、誤送信や漏えいがないよう管理に注意しましょう。

納品が完了してはじめて契約が完結するため、引き渡しの方法やタイミングについても事前に合意しておくと安心です。

著作権譲渡契約書を作成する際の注意点

著作権譲渡契約書は、正しく作成しなければ一部の権利が譲渡されないなど法的効力を十分に発揮できないことがあります。作成時のおもな注意点は、次の3つです。

それぞれ解説します。

明記しないと譲渡されない権利がある

「著作権のすべてを譲渡する」という一文だけでは、不十分なケースがあることに注意しましょう。著作権を譲渡する際、契約書に明記しなければ譲渡されたとみなされない権利が存在します。

たとえば、ある小説の著作権を譲渡したとしても、契約書にこれらの権利に関する記載がなければ譲受人はその小説を映画化したり、漫画化したりする権利を得られません。

譲渡したい著作物の利用形態を考慮し、二次的著作物の作成や利用に関する権利や、翻訳権・翻案権といった派生的な利用に関する権利も譲渡したいのであれば、必ず契約書にその旨を明記する必要があります。具体的な内容を盛り込むことで、譲受人は安心して著作物を活用できるでしょう。

著作者人格権を行使しない旨の条項を設けること(不行使特約)

著作権と混同されがちな著作者人格権は、著作物を創作した人に固有の権利であり、第三者に譲渡できません。氏名を表示するか否か、内容の改変を許可するかなど、作品の尊厳を守るための権利として法律で保護されています。

しかし、譲受人が商用利用や改変を予定している場合、著作者の権利行使が妨げになるケースがあります。そのため、契約書には「著作者は本件著作物に関して著作者人格権を一切行使しない」といった不行使特約を盛り込むのが一般的です。これによって自由な活用が可能となり、権利主張によるトラブルを未然に防げます。

担保責任を明確にすること

著作権譲渡契約書を作成する際は、担保責任に関する条項を明確にすることが重要です。担保責任とは、譲渡した著作物に何らかの欠陥(第三者の著作権を侵害しているなど)があった場合に、譲渡人が負うべき責任のことです。

著作物が他者の権利を侵害していた場合、譲受人はその著作物を利用できなくなるだけでなく、損害賠償請求などの法的トラブルに巻き込まれるリスクを負うことになります。

このような事態を防ぐため、契約書には「譲渡人は、譲渡する著作物が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証する」といった権利の瑕疵担保責任に関する条項を盛り込むことが必須です。

「万が一、第三者から著作権侵害の主張があった場合には、譲渡人が自己の費用と責任においてこれを解決し、譲受人に一切の迷惑をかけないものとする」といった具体的な対応策まで定めておくことで、譲受人は安心して著作物を受け入れられます。

あいまいだと、将来的に予期せぬ紛争が発生した際に「どちらが責任を負うべきか」「どの範囲で責任を負うべきか」について大きな争点となる可能性があるので、細部にわたるまで明確に定めるようにしましょう。

著作権譲渡契約書に関するよくある質問

著作権の譲渡は契約書を交わさなくても、合意だけで成立する?

著作権の譲渡は、当事者間の合意があれば口頭でも法的には成立します。しかし、口頭での合意はトラブルの元になりやすく、言った言わないの水掛け論になりがちです。

譲渡の事実や範囲、条件などを明確にするためにも、著作権譲渡契約書を作成して相手方と交わすことをおすすめします。契約書は、万一の際に客観的な証拠となるのです。

著作者人格権は契約で譲渡できる?

著作者人格権は著作権法上、譲渡できません。そのため、契約書で著作者人格権を譲渡すると定めても無効となります。ただし著作物の円滑な利用のため、著作者人格権を行使しないという旨の特約(不行使特約)を契約書に設けることは可能です。

特約を設けることで、譲受人は著作物の改変や利用について著作者の承諾を都度得る必要がなくなります。

著作権の譲渡には収入印紙が必要?

著作権譲渡契約書には、原則として収入印紙を貼る必要があります。譲渡代金の額に応じて印紙税法で定められた金額の収入印紙を契約書に貼り、消印をしなければなりません。具体的には、譲渡代金が1万円を超える場合から印紙税がかかり、金額が高くなるほど印紙代も高くなります。

他者の著作物を利用する際は著作権譲渡契約書が必要?

ほかの人の著作物を利用する場合、著作権譲渡契約書が必要というわけではありません。一時的な利用や限定的な利用であれば、利用許諾契約書(ライセンス契約書)で十分な場合が多いです。

譲渡契約は権利そのものを完全に移転するものなので、継続的に幅広く利用したい場合や、第三者にも利用を認めたい場合に適しています。

著作権譲渡契約書の取り交わしは電子契約がおすすめ

著作権譲渡契約書は、著作物の権利関係を明確にして将来的なトラブルを未然に防ぐための重要な書類です。条件の打ち合わせから契約書の作成・締結、引き渡しまで一連の流れをていねいに進めることで、双方とも安心して取引できるでしょう。

なお、契約書の取り交わしには、印刷・郵送の手間がなく印紙代も不要になる電子契約がおすすめです。

GMOサインは累計送信件数国内No.1(※)を誇る電子契約サービスであり、多くの企業や自治体、金融機関から高い信頼を得ています。無料のお試しフリープランから始められるので、この機会にぜひ導入を検討してみてください。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)