契約書の基本的な構成要素は?

条文の書き方や区分方法があいまいで、法的に有効な契約書を作成できるか心配…

よく使う契約書ごとに適した構成を知りたい!

契約書の構成を間違えると、法的効力が不十分になったり、後々のトラブルの原因となったりする可能性があります。特に権利義務の記載があいまいだと、紛争の際に不利な立場に立たされるリスクも考えられるでしょう。

この記事では、契約書の正しい構成と作り方について、具体的なテンプレートとともに詳しく解説します。

- 契約書の基本構成(表題、前文、本文、後文、締結日、署名欄、収入印紙欄)

- 条文の正しい書き方と区分方法

- 業務委託、秘密保持、売買契約など各種契約書の構成例とテンプレート

- トラブル回避のための重要な注意ポイント

正しい構成で契約書を作成できた後は、電子契約サービスを使っての契約締結がおすすめです。電子印鑑GMOサインを使えば、契約書をより効率的かつ安全に、締結・管理できます。

- 電子署名により法的効力を担保した契約書を作成できる

- クラウド上での一元管理で紛失リスクを回避できる

- 印刷費用や郵送費、収入印紙代が不要でコスト削減可能

- 契約書のテンプレート登録機能で正しい構成の文書をいつでも呼び出せる

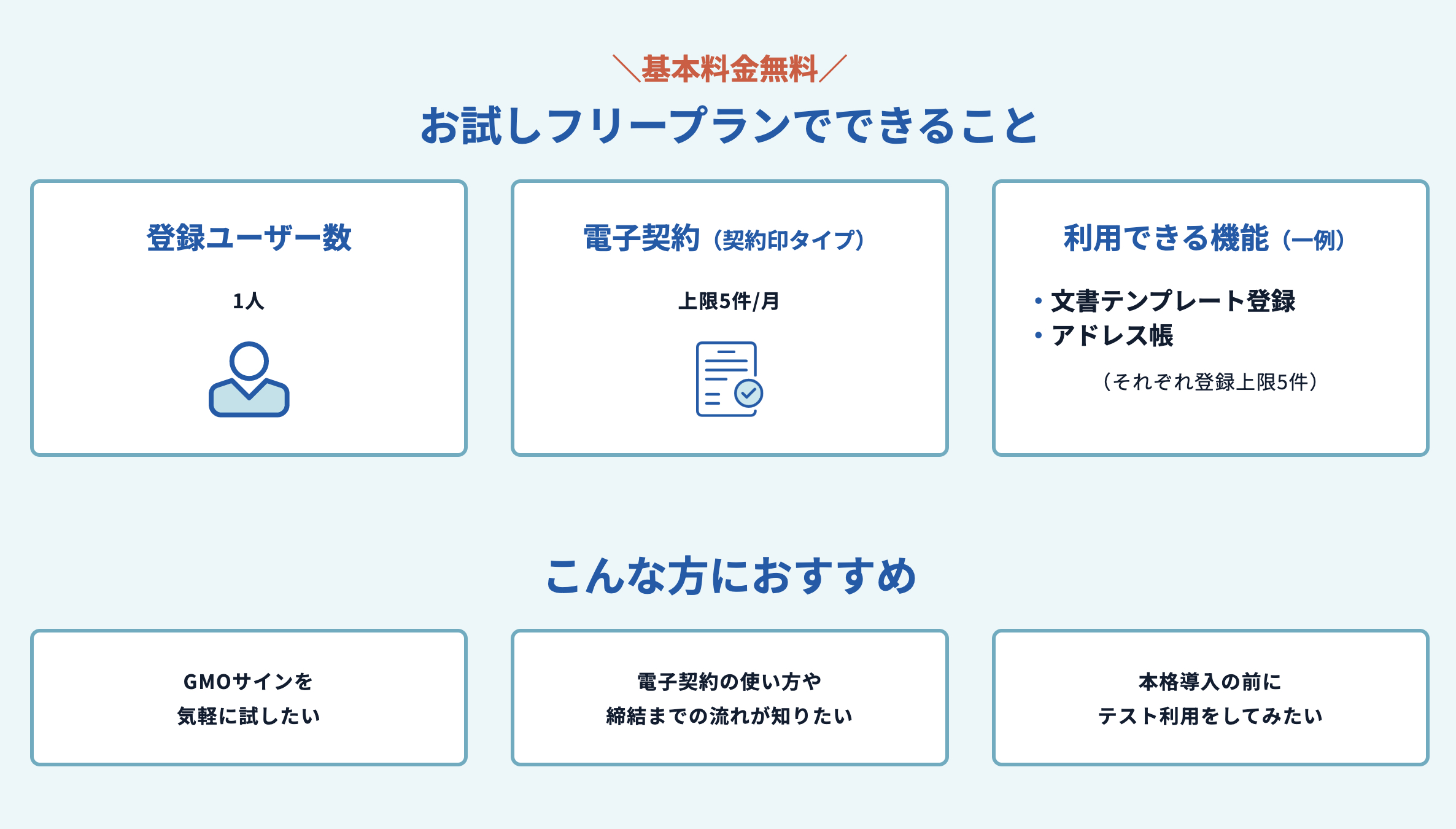

GMOサインには無料のお試しフリープランもあり、月5件まで契約書の作成・送信が可能です。有料プランと同様の電子署名機能やテンプレート登録機能も利用できるため、気軽に電子契約の便利さを体験できます。

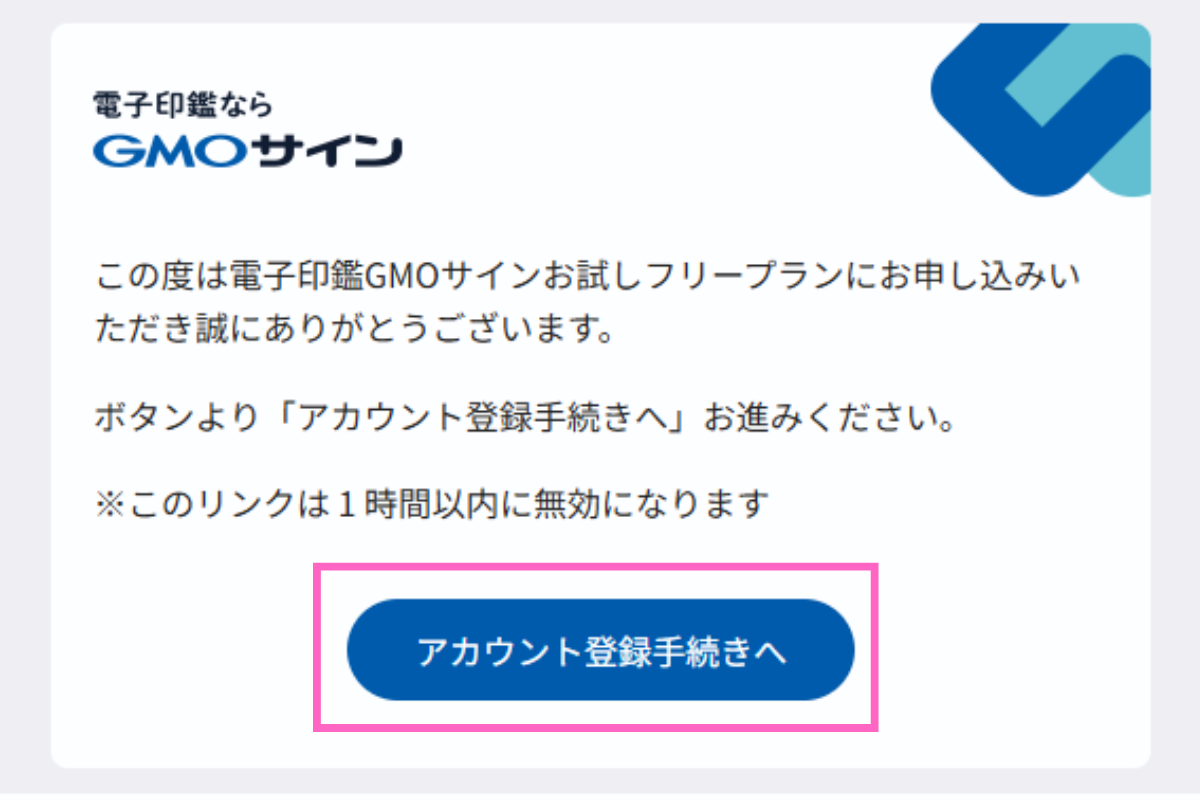

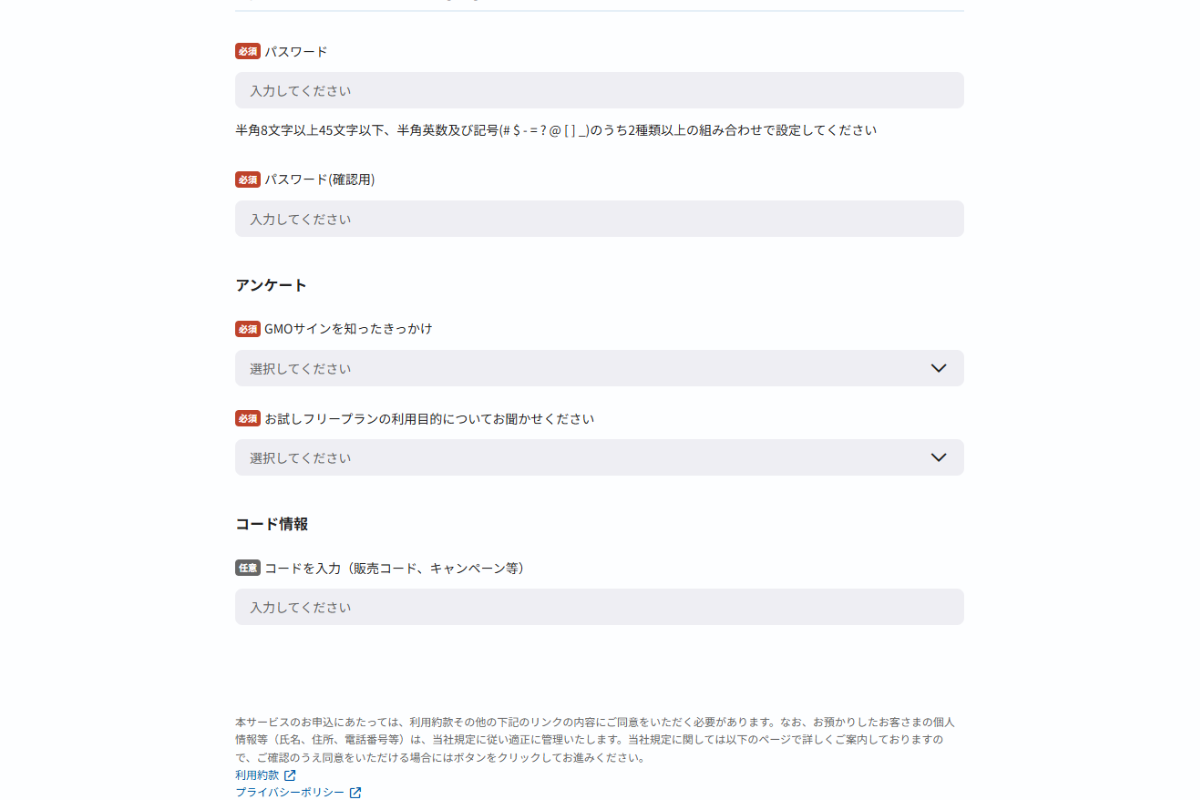

契約書を作成したら、ぜひGMOサインで効率的な契約業務を進めてみてください。お試しフリープランへの申し込みはかんたん4ステップで完了します。

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)

契約書の構成|主要項目と役割を解説

契約書は基本的に以下の構成で作成されます。まずは各項目の内容を押さえましょう。

表題(タイトル)

契約書の表題は、契約内容を簡潔に表した部分です。文書の最上部に記載され、その契約がどのような内容かを示しているので、契約の当事者や関係者が文書の内容をすぐに把握できます。表題の例としては、以下のとおりです。

- 「業務委託契約書」

- 「秘密保持契約書」

- 「売買契約書」

複数の契約書を管理する際にも、表題が付いていると必要な文書をすばやく見つけられます。

なお、管理する契約書が多い場合は表題を少し具体的にしましょう。「業務委託契約書」ではなく「○○に関する業務委託契約書」のような表題にすると、あとで契約書を探し出しやすくなります。

前文

契約当事者の情報と契約締結の背景を記載している箇所が前文で、例文は以下のとおりです。

株式会社A(以下『甲』という)と個人事業主B(以下『乙』という)は、○○の業務委託に関して、○○を目的とし、以下のとおり契約を締結する。

前文では当事者を「甲」「乙」とし、それぞれの正式名称や住所、代表者名のほか、契約の目的を簡潔に記載する場合もあります。

本文

本文は契約の中核となる部分で、当事者の権利や義務を定めています。本文は「一般条項」と「主要条項(個別条項)」に分かれるため、それぞれ解説します。

一般条項

一般条項は、契約の種類を問わず共通して規定される基本的な条文です。おもに以下のような項目が該当します。

- 秘密保持

- 損害賠償

- 契約解除

- 不可抗力

- 準拠法

- 合意管轄

一般条項ではトラブルの防止や紛争を解決する際の基準などを定めています。なお、「本契約に定めのない事項については、当事者間で協議のうえ決定する」といった協議条項も一般条項の一つです。

主要条項(個別条項)

主要条項(個別条項)は個々の契約に応じて設定される条文です。業務委託契約なら業務の詳しい内容や成果物の仕様、売買契約なら商品の品質や引き渡しの条件など、その契約で特有の取り決めを記載します。

後文

後文では、契約書の作成部数と当事者への配布方法を掲載します。「本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙各1通を保有する」といった文言を使うことが一般的です。

なお、契約書の枚数は当事者の人数分を作成しますが、保証人が含まれる場合や複数の関係者がいる場合は、必要に応じて作成数を増やします。

締結日

締結日は契約が成立した日付です。締結日を記載すると契約の効力が発生したタイミングを明らかにでき、契約期間や定められた義務の履行を開始する日が決まります。

記載するときの形式は「令和○年○月○日」または「20○○年○月○日」です。契約の当事者が異なる日に署名する場合は、最初もしくは最後に署名した日を締結日とするのが一般的です。

締結日の記載漏れや誤りは、契約の効力が発生する時期について混乱を招く要因となり得ます。特に締結日よりも前に効力を発生させる「遡及適用」や、将来の特定の日付から効力を発生させる場合は、締結日を明確に記しましょう。

署名欄

署名欄では各当事者の住所や氏名を記載し、実際に署名押印もしくは記名押印をします。署名や押印をすると、契約内容に同意し、契約で定められた権利や義務を負う意思があることを示せます。連帯保証人がいる場合は、保証人の署名欄も必要です。

なお、署名欄の記載内容に不備があると、契約の成立自体が疑わしくなるおそれがあるため、正確に記入や押印をしましょう。

収入印紙欄

収入印紙欄には、契約書の金額や種類に応じた印紙の貼付が必要です。印紙税法では契約書を課税文書としているため、契約金額にもとづいて200円から60万円の納税額が定められています。

契約書に印紙を貼付したあと、当事者が印紙と文書の境界にまたがって消印すると納税が完了します。消印がないと納税したとは見なされないため要注意です。

GMOサインのような電子契約サービスを利用すれば、印紙代を節約できるだけではなく、迅速な契約締結が可能で、文書の管理もかんたんです。契約件数の多い企業の場合、年間でまとまった金額や時間を削減できるので、導入をおすすめします。

\\ 最短③分でアカウント作成完了 //

契約書の構成要素の書き方

契約書の項目や要素の書き方に悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。この章では、契約書の構成要素の書き方を解説します。

条文の区分は「条・項・号」

契約書の条文は「条・項・号」という階層で整理されています。契約書を読みやすくし、後から内容を参照しやすくするための仕組みです。各区分を見ていきましょう。

「条」の定義

契約書では「第1条」「第2条」のように番号を付けて表記し、それぞれの条には特定の内容がまとめられています。たとえば以下のように条を設けるのが一般的です。

- 第1条(目的)

- 第2条(業務内容)

- 第3条(報酬)

契約書の条数に決まりはありません。1つの条に多くの内容を詰め込みすぎると、わかりにくくなってしまうため、内容が複雑になりすぎないよう適度に分割しましょう。

「項」の定義

「項」は条の内容をさらに細かく分けるための区分です。1つの条の中で複数の内容を扱う場合、それぞれを「項」として記載します。

項は改行して書き始め、「1.」「2.」または「①」「②」などの番号を付けるのが一般的です。たとえば「第3条(報酬)」の中では、以下のようにそれぞれを異なる項にします。

第3条(報酬)

1.報酬金額

2.支払時期

3.支払方法

上記のように項を使うと、1つの条の中で内容を整理でき、読み手にとって理解しやすい構成になります。

「号」の定義

「号」は項をさらに細かくしたもので、項の中で列挙する事柄がある場合や、複数の選択肢を示す場合に使用します。号は「(1)」「(2)」や「イ」「ロ」「ハ」などで表し、項の内容を分類・整理します。

たとえば、「契約解除事由」を定める項の中で具体的な解除事由を列挙する場合の記載は、以下のとおりです。

第7条(契約の解除)

甲または乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。

(1) 本契約の条項に違反したとき

(2) 支払いの停止または破産手続開始の申立てがあったとき

(3) 重大な過失または背信行為があったとき

号を使用する際は、列挙する内容が同じレベルの事項であることや、漏れや重複がないよう注意しましょう。また、号は項の一部なので、項の内容と整合性を持たせることも大切です。

\\ こちらの記事もおすすめ //

「柱書・但書・前段・後段」とは?

契約書の条文は「柱書・但書・前段・後段」で構成されています。それぞれ詳しく見ていきましょう。

「柱書」の定義

「柱書」は条文の冒頭部分で、その条の基本的な内容や主語を示す文章です。「次の各号に掲げる場合には」や「委託者は受託者に対し、以下の業務を委託する」のように、項や号で列挙する内容を説明します。

「但書」の定義

「但書」は条文の原則に対する例外や制限を記載する部分です。条文の本文で定めた内容について「ただし」「但し」で始め、文章で例外や条件を示します。

「報酬は月末締めの翌月25日払いとする。ただし、祝日の場合は前営業日とする」といった使い方をします。但書を使用することで、原則と例外を区別して取り決めを補足することが可能です。

「前段」の定義

「前段」は1つの条文や項の中で、文章を2つに分けたときの最初の文を指します。「報酬は月末締めの翌月25日払いとする。25日が祝日の場合は前営業日とする」の場合、「報酬は月末締めの翌月25日払いとする」が前段です。

「後段」の定義

「後段」は前段に続く文章の後半部分で、前段の内容を補足します。「報酬は月末締めの翌月25日払いとする。25日が祝日の場合は前営業日とする」という文章であれば、「25日が祝日の場合は前営業日とする」が後段に当たります。

契約書の種類別に構成例とテンプレートを紹介

契約書の基本的な構成をお伝えしましたが、契約書の種類によって記載すべき項目は異なります。ここでは、一般的に使用される機会の多い契約書について、構成のポイントとテンプレートを紹介します。

また、契約書作成後は、電子契約サービスにテンプレートとして登録して、いつでも使えるようにしておくことをおすすめします。GMOサインは、シンプルな操作性や豊富な機能が評価され、利用企業数が350万社(※1)を突破しています。

無料のお試しフリープランでも文書の送信が月に5通まで行えるので、利便性を確かめてから本格的に導入することが可能です。電子契約は年々ニーズが高まっており、多くの企業で導入されています。まだ利用したことがない方は導入を検討してみてください。

\\ 最短③分でアカウント作成完了 //

※1. 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)

業務委託契約書の構成例

業務委託契約書では、どのような業務を委託するのか具体的に記載する必要があります。また、支払う報酬の金額や支払い方法などについても明記しておきましょう。報酬金額の認識の違いでトラブルになることが多いので、誤った内容が記載されていないか必ずチェックしておいてください。

業務委託契約書の本文には、以下のような項目が必要です。

- 委託する業務の内容

- 秘密保持

- 報酬金額や支払い方法

- 知的財産の帰属

- 損害賠償

自社が保有している技術や顧客などの情報を守るために、秘密保持の内容も明記することが大切です。秘密保持情報の漏えいが発覚したときの対処方法として、損害賠償についても必ず記載しましょう。

業務委託契約書の詳しい構成例(記載例)は以下をご覧ください。

業務委託契約書の構成例はこちら(クリックして開く)

業務委託契約書

株式会社○○を甲とし、■■を乙として、甲の業務の委託に関して、次の通り契約を締結する。

本契約に定めのない事項又は本契約の内容等に疑義が生じた場合には、その都度、民法をは

じめとする法令等を踏まえ、誠意をもって甲乙協議の上、取り決めるものとする。

(委託業務)

第1条 甲は、 乙に△△△に関する業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを

受託し、本件業務の目的を理解して誠実に業務を遂行する。

(契約期間)

第2条 甲が本件業務を乙に委託する期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までと

する。

(契約の解除)

第3条 甲又は乙は、本契約期間中であっても、契約の相手方が本契約に違反したときは、本

契約を解除することができる。

2 甲は、本契約期間中であっても、乙が本件業務を実施することが困難であると認めたとき

は、本契約を解除することができる。ただし、乙が要した費用の負担については、甲乙協議

の上、決定するものとする。

(報酬等)

第4条 本件業務に関する報酬額は、400字詰め原稿用紙1枚あたり○○○○円とする。なお、

発注書に定める報酬額が本契約書に定める報酬額より高い場合は、発注書の定めによるもの

とする。

2 交通費、通信費等諸経費の取扱いについては、甲乙協議の上、決定する。

(報酬の支払方法)

第5条 甲は、乙から毎月末日までに提出を受けた請求書に関し、各月分の報酬額を翌月末日

までに乙指定の銀行口座に振り込むことで支払う。

なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。

(契約条件の変更)

第6条 甲は、委託業務の内容、実施方法等契約条件の変更を行う必要があると判断した場合

は、乙と協議の上、変更することができる。この場合、委託業務の内容、実施方法、報酬等

について乙と協議の上、新たに契約を締結し直すものとする。

(補修及び損害賠償)

第7条 甲は、成果物が一定の納品水準に達していないと判断した場合は、乙にその補修を求

めることができる。

2 甲又は乙の責めに帰すべき事由により契約書に定めた内容が守られず、甲又は乙が重大な

損害を受けた場合は、直接かつ現実に受けた通常損害の範囲内において、相手方に損害賠償

を請求できるものとする。

3 本条に基づく損害賠償の額は、甲乙協議の上、決定するものとする。

(第三者委託)

第8条 乙は、本件業務の全部又は一部について第三者に委託する必要があると判断した場合

は、甲と協議の上、第三者に委託することができる。引用:厚生労働省 在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン

(秘密保持)

第9条 甲は、乙に関する個人情報を取り扱うに当たっては、乙の同意を得た利用目的の達成

に必要な範囲内で取り扱うものとする。

2 乙は、本件業務の履行にあたって知り得た個人情報を取り扱うに当たっては、当該個人情

報を適切に取り扱わなければならない。

この契約の成立の証として、本契約書を2通作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

平成○年○月○日

甲 住所:

社名:株式会社○○ 代表者名 印

乙 住所:

氏名: ■■ 印

※ご注意ください※

このテンプレートは、あくまで一般的な記載例です。実際の契約では、個別の取引内容に応じて条項の追加・修正が必要です。必要に応じて、法務担当者や弁護士などの専門家にご相談ください。

\\ こちらの記事もおすすめ //

金銭消費貸借契約書の構成例

金銭消費貸借契約書は、お金の貸し借りを行う場合に、貸主と借主によって取り交わされる契約です。金銭消費貸借契約書を作成する際は、以下の項目を含めた構成にしましょう。

- 貸主と借主の情報

- 契約する金額

- 返済の期限

- 返済の方法

- 遅延損害金

- 利息

金銭消費貸借契約書の詳しい構成例(記載例)は以下をご覧ください。

金銭消費貸借契約書の構成例はこちら(クリックして開く)

金銭消費貸借契約書

(以下、「甲」という。)と (以下、「乙」という。)とは、次のとおり、金銭消費貸借契約を締結した。

第1条(借入れ金額と条件)(例示)

甲は乙に対して、令和 年 月 日、金 円を、以下の条件で貸し渡し、乙はこれを借受けて受け取った。

(1) 資金使途

(2) 借入金額

(3) 弁済期 令和 年 月 日、期日一括返済

(4) 利率及び利息支払方法 利率は、年 %とし、利息の支払いは、借入日に、借入の翌日から返済期日に至るまでの分を前払とし、借入金額から天引きの方法で支払う。

第2条(繰上返済)

乙は、返済期日が到来する以前に、借入金額の全部または一部を返済することができる。

2 前項の返済金額が、乙の債務の全部を消滅させるに足りないときには、甲は甲が適当と認める順序

方法により充当することができる。

第3条(期限の利益の喪失)

乙について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙は甲から通知催告等がなくても甲に対する

一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。

(1)支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立が

あったとき。

(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(3)仮差押、差押または滞納処分を受けたとき。

2 次の各場合には、乙は、甲の請求によって甲に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ち

に債務を弁済しなければならない。

(1)乙が債務の一部でも履行を遅滞したとき。

(2)乙が、第5条に定める担保の提供をしないとき、若しくは別に定めた債権譲渡契約に違反したと

き。

(3)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第4条(遅延損害金)

乙が期限の利益を喪失したときには、その時における元金及び利息の合計額に対して、期限の利益を

喪失したときから支払済に至るまで、年 %の割合で遅延損害金を支払う。

第5条(担保)

この契約に基づいて甲が乙に対して取得する債権の担保は、甲乙間で令和 年 月 日付け別

途締結済の債権譲渡契約に係る工事請負代金債権とする。

2 甲がさらに担保を必要と判断して請求したときは、乙は、甲に対して、直ちに甲の承認する担保を

差し入れる。

第6条(報告義務)

乙の住所や代表者の変更があった場合、乙の経営に関して重大な変化があった場合等においては、乙

は甲に対して速やかに報告するものとする。甲が乙に対して、報告を求めた場合も同様とする。

第7条(合意管轄)

本契約に関して争いを生じたときには、甲の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。

この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印の上、各々一通を所持す

る。

令和 年 月 日住所

貸主(甲) 氏名

印住所

引用:さいたま市 金銭消費貸借契約書

借主(乙) 氏名

印

※ご注意ください※

このテンプレートは、あくまで一般的な記載例です。実際の契約では、個別の取引内容に応じて条項の追加・修正が必要です。必要に応じて、法務担当者や弁護士などの専門家にご相談ください。

\\ こちらの記事もおすすめ //

売買契約書の構成例

売買契約書には、以下の項目を含めます。

- 売主

- 買主

- 売買する対象

- 売買する金額

- 支払い方法

売買契約書では、売主・買主として契約を行う人物を明記します。売買する対象は不動産や鉱業権、船舶などさまざまなものが考えられるので、状況にあわせて内容の調整が必要です。

売買契約書の詳しい構成例(記載例)は以下の「土地売買契約書」を参考にしてください。売買の目的や対象、金額も契約によって異なるので、雛形を参考にする場合は忘れずに調整を行うことが大切です。

売買契約書の構成例はこちら(クリックして開く)

土地売買契約書

売主○○○○(以下「甲」という)と買主○○○○(以下「乙」という)は、次の通り、土地売買契約を締結する。第1条(売買の目的物)

甲は、乙に、次の土地を売り渡し、乙はこれを買い受けるものとする。所在 東京都○○区○○1-2-3

地番 ○番

地目 宅地

地積 ○平方メートル第2条(代金の支払い)

乙は、甲に対し、○年○月○日に、本件所有権移転登記手続と引き換えに、売買代金を支払う。第3条(引渡し)

本件土地は、売買代金の受領と引き換えに、甲から乙に引き渡す。第4条(公租公課の負担)

本件土地に発生する公租公課は、土地の引渡しの前日分までを甲が負担し、それ以降は乙が負担するものとする。第5条(所有権の移転時期)

本件土地の所有権は、売買代金を受領したときに、甲から乙に移転する。甲と乙は、以上の通り合意したので、本書面を2通作成し、各自保有するものとする。○年○月○日

甲(売主)

住所

氏名乙(買主)

住所

氏名

※ご注意ください※

このテンプレートは、あくまで一般的な記載例です。実際の契約では、個別の取引内容に応じて条項の追加・修正が必要です。必要に応じて、法務担当者や弁護士などの専門家にご相談ください。

\\ こちらの記事もおすすめ //

賃貸契約書の構成例

賃貸契約書は、以下の項目で構成します。

- 契約期間

- 更新の有無

- 家賃や敷金、礼金の金額

- 支払い方法と支払い期限

- 滞納時の対応方法

- 原状回復に関する特約

- 喫煙やペットなどの禁止事項

家賃や敷金、礼金などの金額は特に重要なポイントです。内容に誤りがあると、相手方との紛争につながる可能性があるので、内容を必ず確認してください。

また、居住者が退去する際の原状回復についてもトラブルの元になることがあります。国土交通省のガイドラインによると、通常使用の範囲内であれば大家の負担となるので、間違いがないように記載しましょう。

賃貸契約書の詳しい構成例(記載例)は以下をご覧ください。

賃貸契約書の構成例はこちら(クリックして開く)

賃貸住宅標準契約書

第1条貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載す

る賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)について、以下の条項により賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。

(契約期間及び更新)

第2条 契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。

2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。

(使用目的)

第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。

(賃料)

第4条 乙は、頭書(3)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。

2 1カ月に満たない期間の賃料は、1カ月を 30 日として日割計算した額とする。

3 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、賃料を改定することができる。

一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合

二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合

三 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合

(共益費)

第5条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払うものとする。

2 前項の共益費は、頭書(3)の記載に従い、支払わなければならない。

3 1カ月に満たない期間の共益費は、1カ月を 30 日として日割計算した額とする。

4 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。

(敷金)

第6条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する敷金を甲に交付するものとする。

2 甲は、乙が本契約から生じる債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって当該債務の弁済に充てることを請求することができない。

3 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を乙に返還しなければならない。ただし、本物件の明渡し時に、賃料の滞納、第 15 条に規定する原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、甲は、当該債務の額を敷金から差し引いた額を返還するものとする。

4 前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。

(反社会的勢力の排除)

第7条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。

二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。

三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

第8条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。

2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。

3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。

4 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行為を行ってはならない。

5 乙は、本物件の使用に当たり、別表第3に掲げる行為を行う場合には、甲に通知しなければならない。

(契約期間中の修繕)

第9条 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕に要する費用については、乙の責めに帰すべき事由により必要となったものは乙が負担し、その他のものは甲が負担するものとする。

2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

3 乙は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、甲にその旨を通知し修繕の必要について協議するものとする。

4 前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもかかわらず、甲が正当な理由なく修繕を実施しないときは、乙は自ら修繕を行うことができる。この場合の修繕に要する費用については、第1項に準ずるものとする。

5 乙は、別表第4に掲げる修繕について、第1項に基づき甲に修繕を請求するほか、自ら行うことができる。乙が自ら修繕を行う場合においては、修繕に要する費用は乙が負担するものとし、甲への通知及び甲の承諾を要しない。

(契約の解除)

第 10 条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。

一 第4条第1項に規定する賃料支払義務

二 第5条第2項に規定する共益費支払義務

三 前条第1項後段に規定する乙の費用負担義務

2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。

一 第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務

二 第8条各項に規定する義務(同条第3項に規定する義務のうち、別表第1第六号から第

八号に掲げる行為に係るものを除く。)

三 その他本契約書に規定する乙の義務

3 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。

(明渡し時の原状回復)

第 11 条 乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年変化を除き、本物件を原状回復しなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由により生じたものについては、原状回復を要しない。

2 甲及び乙は、本物件の明渡し時において、契約時に特約を定めた場合は当該特約を含め、

別表第5の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。引用:国土交通省 賃貸住宅標準契約書 賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・家賃債務保証業者型

甲: ________________ 印

乙: ________________ 印

※ご注意ください※

このテンプレートは、あくまで一般的な記載例です。実際の契約では、個別の取引内容に応じて条項の追加・修正が必要です。必要に応じて、法務担当者や弁護士などの専門家にご相談ください。

工事請負契約書の構成例

工事請負契約書は、建設業法第19条によって以下の項目を記載することが定められています。

- 工事内容

- 請負代金の金額

- 工事着手と完成の時期

- 支払い方法

- 工期など

法律によって定められた内容が漏れてしまっている場合やそもそも契約を作成していない場合には、建設業法違反になる可能性があります。行政処分や当事者間での紛争につながるリスクがあるので、忘れずに作成しておきましょう。

工事請負契約書の詳しい構成例(記載例)は以下をご覧ください。

工事請負契約書の構成例はこちら(クリックして開く)

工事請負契約書

注文者◯◯◯◯(以下「甲」という)と請負人◯◯◯◯(以下「乙」という)とは、本契約書による工事請負契約(以下「本契約」という)を締結する。第1条(工事の内容や時期)

甲は乙に対し下記内容の工事を注文し、乙はこれを 完成させることを約定した。

記

1 工事の目的物は、別紙の設計仕様の通りです。

2 工 事 場 所:

3 工 期 令 和 年 月 日から

令 和 年 月 日まで

4 工事を施工しない日・時間帯:

5 請負金額 金○○円

6 引渡しの時期 完成の日から○○日以内

第2条(請負代金の支払い方法)

甲は乙に対し、請負代金について乙の指定する銀行口座に振り込む方法によって、以下の通り分割して支払うものとする。ただし、振込手数料は甲の負担とする。

令和 年 月 日 金○○万円

令和 年 月 日 金○○万円

令和 年 月 日 金○○万円

第3条(工事の中止や変更の場合の措置)

甲は、やむを得ない場合には工事内容を変更又は中止することができる。この場合、請負代金又は工期を変更する必要があるときは、甲と乙が協議してこれを定める。ただし、甲の都合による工事の中止、変更によって乙が損害を受けたときは、甲はその損害金を賠償しなければならない。

第4条(原材料の負担)

本工事にかかる原材料費その他の費用は、乙が負担するものとする。

第5条 (引渡し及び検査等)

1 乙は甲に対し、第1条に記載する引渡し期日までに、目的物を引渡すものとする。なお、引渡しに伴う費用は甲の負担とする。

2 甲は、目的物の検査を引渡し後7日以内に行い、その結果を乙に書面で通知する。

3 この通知書の発送の日をもって、目的物の所有権を乙から甲に移転するものとする。

第6条(瑕疵担保)

1 乙は目的物の瑕疵によって生じた滅失毀損について、引渡しの日から1年間担保の責を負う。

2 前項の瑕疵があったときは、甲は相当の期間を定めて乙に補修を求めることができる。

第7条(危険負担)

1 目的物の所有権が甲に移転する前に、甲の責めに帰することのできない事由により、滅失、毀損したときは、その損害を乙が負担するものとする。

2 前項の場合において、甲が本契約を締結した目的が達せられないときは、甲は本契約を解除することができる。

第8条(不可抗力)

1 乙は、本契約上の義務の履行が、次の各号のいずれかの事由により遅滞したときは、甲に対し当該義務の履行遅滞の責を負わない。

(1)自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。)

(2)テロ、戦争及び内乱

(3)原子力事故

2 前項の事由により履行を遅滞した場合、乙は、甲に対し、ただちに当該事由の発生を通知する。

3 甲は、第1項の事由による履行遅滞が90日以上継続した場合は、本契約を解除することができる。

第9条(損害賠償責任)

甲及び乙は、故意又は過失により、本契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、相手方に生じた損害を賠償する。

第10条(契約の解除)

甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告なくしてただちに本契約を解除することができる。

(1)相手方による本契約上の重大な違反があったとき

(2)相手方の資産につき、仮差押、仮処分、仮差押、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類する法的手続が開始されたとき

(3)相手方につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申し立てがあったとき

(4)相手方が銀行取引停止処分を受けたとき

(5)相手方が事業を廃止し又は解散の決議を行ったとき

第11条(遅延損害金)

甲が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、乙に対し、支払い期日の翌日から支払い済みに至るまで、年○○%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第12条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条(協議事項)

本契約に定めがない事項が生じたときや、本契約条項の解釈に疑義が生じたときは、相互に誠意をもって協議・解決する。

本契約の証として本契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保管する。

〇〇〇〇年 〇月 〇日

甲)住所

氏名 印

乙)住所

氏名 印

※ご注意ください※

このテンプレートは、あくまで一般的な記載例です。実際の契約では、個別の取引内容に応じて条項の追加・修正が必要です。必要に応じて、法務担当者や弁護士などの専門家にご相談ください。

\\ こちらの記事もおすすめ //

契約書でトラブルを避けるための注意ポイント

契約の締結でトラブルを起こさないためには、以下のポイントにご注意ください。

それぞれのポイントを順に解説します。

契約の目的と範囲を明確化すること

まず注意したいポイントが、契約の目的と範囲を定めることです。目的と範囲があいまいだと、後から「これは契約に含まれていない」「想定していた内容と違う」といったトラブルに発展するおそれがあります。

たとえば、システム開発の業務委託契約では「Webサイトの制作」という表記だけでは不十分です。以下のような項目を記載する必要があります。

- どのようなWebサイトなのか

- 何ページ程度なのか

- どのような機能を含むのか

- 保守・運用は含まれるのか

契約書で契約の目的を明記し、業務内容や範囲を具体的に記載すると、双方の認識のずれを防げます。「そもそも何のための契約なのか」「どこまでが契約の対象なのか」を明らかにして、契約書を作成しましょう。

\\ こちらの記事もおすすめ //

当事者の権利と義務の具体的内容を記載すること

当事者それぞれの権利と義務が具体的であるかも、確認が必要です。契約書において「お互いが何をすべきなのか」「何を要求できるのか」を明確にしなければ、後々のトラブルを招くおそれがあります。

たとえば、業務委託契約では委託者の義務として「必要な資料を共有する時期」「報酬の支払い条件」を詳しく記載します。受託者には「成果物の品質」「進捗報告の頻度」などを明記することが大切です。

権利と義務があいまいだと「言った言わない」問題に発展しかねません。双方が納得したうえで権利や義務を記載すると、安心して契約を履行できます。

トラブル発生時の対処法を明記すること

トラブルが発生したときの対処法を事前に定めましょう。トラブル対応の方法が不明確だと、問題が長期化して、当事者同士の関係が悪化したり、訴訟につながったりするおそれがあります。事前に対処法を契約書に盛り込むと、円滑なトラブルへの対応が可能です。

たとえば、売買契約では「商品に欠陥があった場合の返品・交換の条件」「支払いが遅延したときの遅延損害金の計算方法」を明記すると、迅速に問題の解決へつなげられます。

契約内容を隅々まで確認すること

契約を締結する前には、契約書の内容を隅々までチェックします。署名された契約書は法的に有効と考えられるため、「契約内容を把握していなかった」「理解していなかった」では済まない場合があります。

契約書の種類などによって特に確認したい点は異なりますが、どのような契約でも共通して注意したいポイントは条項別に以下のとおりです。

- 自動更新条項:契約期間満了の何日前までに解約通知が必要か

- 損害賠償条項:責任の上限額や免責事由

- 支払条項:遅延損害金の利率や計算方法

なお、小さな文字で書かれた条項や、複雑な表現で記載された部分にも大切な内容が含まれている場合があるため、要注意です。また、専門用語やわかりにくい表現がある場合は、相手方に説明を求めましょう。

理解が不十分なまま契約を結ぶと、思わぬ義務を負うことになったり、権利を行使できなかったりするおそれがあります。安全に契約を結ぶためにも、契約書の全体を理解し、疑問点をなくしましょう。

\\ こちらの記事もおすすめ //

契約書の構成に関するよくある質問

契約書の基本構成は?

基本的に、契約書は以下で構成されています。

- 表題

- 前文

- 本文

- 後文

- 締結日

- 署名・押印欄

上記にくわえ、必要であれば収入印紙欄も設けます。

契約書の書式にルールはある?

契約書の書式について特に決まりはありません。しかし、以下のような慣習的なルールはあります。

- 用紙:A4サイズを使用

- 文字:明朝体で10~12ポイントが一般的

- 余白:上下左右に2~3cm程度

- ページ数:通し番号を記載

なお、契約書を複数作成する場合は、統一された書式を使うと相手方が読みやすくなります。

契約書の条項号の順番は?

契約書では「条→項→号」の順番で項目を記載します。

- 条:「条・項・号」の中で一番大きな区分

- 項:「条」の中をさらに細かく分ける際に使用

- 号:「項」の中で具体的な内容を列挙する場合などに使用

条・項・号の階層を使うと契約書の構造が整理され、契約の内容を理解しやすくなります。

契約書で甲と乙はどちらが先?

契約書では通常、「甲」が契約の主導権を持つ側、つまり契約の発注者や提供者など、優位な立場にある当事者として先に記載されます。一方、「乙」は受託者や契約相手方など、従属的な立場として後に記載されます。

契約書に収入印紙を貼り忘れるとどうなりますか?

収入印紙を貼り忘れても、契約自体の法的な効力は無効になりません。しかし、印紙税法違反となり、本来納めるべきだった税額の3倍に相当する過怠税が課される可能性があります。なお、電子契約であれば印紙税は一切不要です。

正しい構成で契約書を作成したら電子契約での締結がおすすめ

契約書は基本的に、以下の構成で作成します。

- 表題(タイトル)

- 前文

- 本文

- 後文

- 締結日

- 署名欄

- 収入印紙欄

記載すべき条項は契約書の性質によって異なりますので、記事内で紹介した「契約書の種類別構成例とテンプレート」を参考にしてみてください。また、契約内容を記載する際は「条・項・号」を使って階層をはっきりさせると、わかりやすい契約書になります。

正しい構成で契約書を作成できたら、電子契約での締結をおすすめします。電子契約サービスでは、電子署名法に準拠した法的証拠力を持つ契約書を、かんたんに作成・締結できます。

月に5通まで電子署名が無料でできるお試しフリープランも用意していますので、以下のボタンより気軽にお試しください。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)