企業間取引では、契約書の代わりに注文請書が用いられることがあります。しかし、この注文請書には収入印紙が必要なケースと不要なケースがあり、判断に迷うことはありませんか?

本記事では、注文請書の基礎知識から、収入印紙の要否を判断する具体的な条件までを分かりやすく解説します。

さらに、収入印紙の貼付に伴う手間やコストを削減する方法もご紹介しますので、日々の業務にお役立てください。

注文請書の基礎知識

実務で契約書の代わりに注文請書を扱う場面は多いものの、その正確な意味や役割まで深く理解できている方は少ないかもしれません。このセクションでは、注文請書が持つ法的な意味合いや発行の目的といった基本から、業務を進める上で押さえておきたい基礎知識を分かりやすく解説します。

注文請書とは?

注文請書(ちゅうもんうけしょ)とは、発注者(依頼主)からの注文(申し込みの意思表示)に対し、受注者がその内容での契約を承諾したことを示すために発行する文書です。 具体的には、発注者が発行した注文書に基づき、受注者が「ご注文、確かに承りました」という承諾の意思を正式に伝える役割を果たします。この注文請書の交付によって、双方の合意が客観的に明らかになり、契約が成立したと見なされます。

注文請書は、単に「請書(うけしょ)」や「受注請書」などと呼ばれることもあります。 注文書とこの注文請書は一対の書類として扱われ、両者によって契約内容が確定するため、法的には契約書に準ずる重要な書類と言えます。

注文請書と注文書の違い

注文請書と注文書は、セットで意思を確認するものです。たとえば、A社とB社が請負契約をして、B社の履行を待ってA社が対価を支払うとしますこの契約の場合、A社が債務の履行を求める文書が注文書で、B社が応諾するのが注文請書となります。

| 注文書 | 発注者が、注文の意思を示すもの |

|---|---|

| 発注請書 | 受注者が、注文書を受けて、受注の意思を示すもの |

注文請書に記載する項目

ここでは、受注者が注文請書に記載する項目について見ていきます。注文書と注文請書はセットで契約書の役割を果たすものなため、次のような項目が記載されるのが一般的です。

- 発注日

- 発注者の会社名・住所・連絡先

- 受注者の会社名・住所・連絡先

- 発注内容

- 金額(消費税額を明記)

- 支払条件(支払時期など)

注文請書に記載する金額は、税抜金額と消費税額・税込合計額を分けて記載したほうが良いです。国税庁のサイトによれば、契約金額には消費税は含めませんが、消費税が明確に区別されていない場合は契約金額に含まれるとされています。

収入印紙が必要な注文請書の場合、税込額しか記載されていないと税込で契約したと見なされます。そのため、本来の税抜金額で貼るべき収入印紙の金額分より、多く貼らなくてはならない場合があります。

印紙税以外でも、経理担当者が取引にかかった消費税額がいくらかはっきりわからないと、法人税の仕訳や消費税の仕入れ税額控除の計算などにも困ることになるため注意しましょう。

注文請書に収入印紙が必要な理由

注文請書の種類には、請負契約と売買契約があります。このうち、請負契約の注文請書は、印紙税法上の課税文書(2号文書)になるため、収入印紙が必要です。なぜなら、国税庁のサイトにも示されているとおり、請負契約書の注文請書は契約に合意し成立したことを示す文書だからです。

なお、物品の売買に関する注文請書は、継続する売買契約で第7号文書になるものを除き非課税となります。

契約金額ごとの必要な印紙税額

請負契約で必要な印紙税額は、印紙税法によって決められています。記載された契約金額によって規定されている税額は、次のとおりです。

スクロールできます引用元:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁

[請負に関する契約書]

工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。記載された契約金額が 1万円未満(※) 非課税 100万円以下 200円 100万円を超え200万円以下 400円 200万円を超え300万円以下 1千円 300万円を超え500万円以下 2千円 500万円を超え1千万円以下 1万円 1千万円を超え5千万円以下 2万円 5千万円を超え1億円以下 6万円 1億円を超え5億円以下 10万円 5億円を超え10億円以下 20万円 10億円を超え50億円以下 40万円 50億円を超えるもの 60万円 契約金額の記載のないもの 200円 ※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。

(注) 平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています(平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについてはコード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください。)

なお、請負契約の印紙税額は、領収書等に必要な印紙税額とは異なるため注意しましょう。

注文請書に収入印紙が不要なケース

次に、注文請書に収入印紙が不要なケースをみてみましょう。契約金額や契約の種類・方式により、印紙税が不要となる場合があります。具体的に見ていきましょう。

契約金額が1万円未満(税抜)の場合

注文請書に記載された金額が1万円未満の場合には、収入印紙が不要です。ただし、1万円以下でも契約金額の記載がない場合には、200円分の収入印紙を貼る必要があります。

また、注文請書上の契約金額については消費税額を別に記載しないと、必要額以上の収入印紙が必要になることは、先に説明したとおりです。必ず、税抜金額と消費税額に分けて記載するようにしましょう。

売買契約に関する注文請書の場合

国税庁のサイトにあるように、物品の売買に関する注文請書は、継続する売買契約で第7号文書になるものを除いて不課税文書のため、収入印紙は不要です。

請負契約と売買契約の判断は難しいことがあるため、作成の際には国税庁のサイトなどを参考にして、間違いを減らしましょう。

電子契約サービスなどを利用して電子化したものを送付する場合

次のように電子データ化した注文請書を電子契約サービスなどを利用して送付する場合は、収入印紙を貼る必要はありません。

- メールにPDFなどを添付して送る

- FAXで送る

- 電子契約サービスを利用して送る

なお、注文請書に限らず各種契約書についても、電磁的記録で作成された場合、収入印紙は不要です。ただし、メールに添付されてきたPDFを印刷して渡した場合には、課税文書として扱われてしまい収入印紙を貼る必要があるため、注意しましょう。

注文請書における収入印紙の貼り方と正しい消印(割印)の方法

注文請書に収入印紙を貼付する場合、その貼り方と消印(けしいん)の方法を正しく理解しておくことが重要です。これらを適切に行うことは、印紙税の適正な納付を示すために不可欠です。ここでは、それぞれのポイントをわかりやすく解説します。

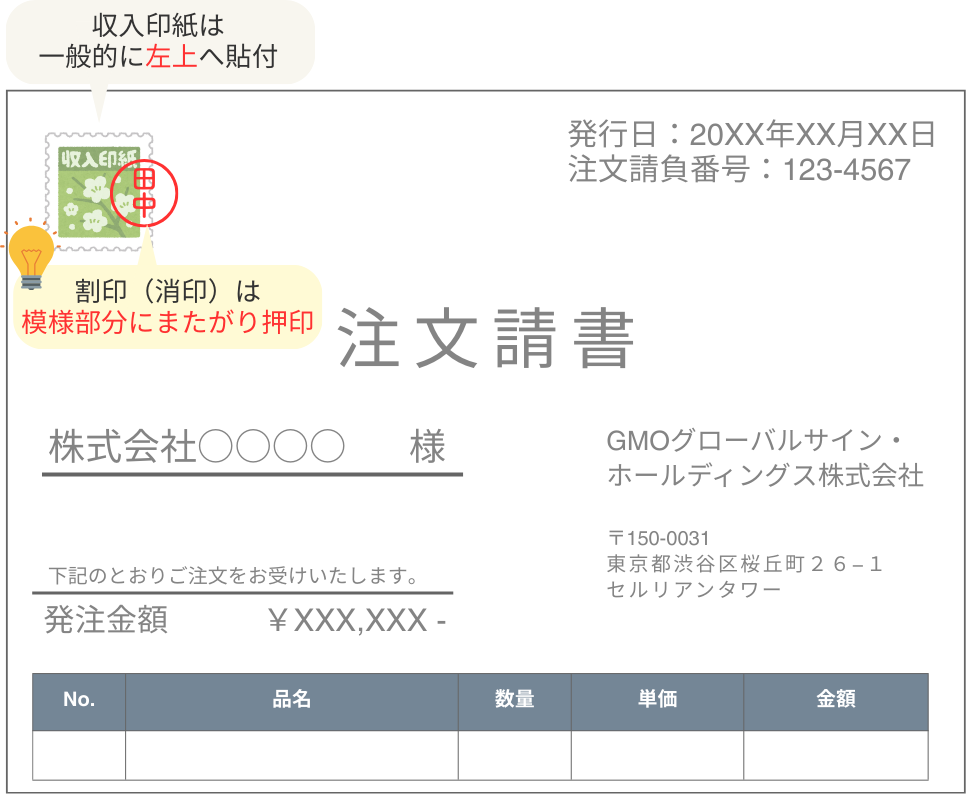

収入印紙の貼り方

収入印紙を貼る位置に厳密な法的ルールはありませんが、一般的には注文請書や契約書の左上などの余白部分に貼ることが多いです。文書の内容を隠さなければ、空いているスペースのどこに貼っても問題ありません。

なお、必要な印紙税額に対し、1枚の収入印紙で対応できない場合は複数枚を貼付します。その際は、重ならないように上下または左右に並べて貼りましょう。

収入印紙の消印(割印)

収入印紙を文書に貼付した後は、必ず消印(割印)を行わなければなりません。消印は印紙税法で義務付けられており、収入印紙の再使用を防ぐことを目的としています。

- 消印の基本的な方法

-

収入印紙の彩紋(さいもん:模様の部分)と文書の紙面の双方にまたがるように、はっきりと押印または署名します。

複数の収入印紙を貼る場合は、それぞれの印紙に消印が必要です。1つの印章や署名で複数の印紙にまたがって消印することも可能です。

- 消印に使えるもの

-

印章(ハンコ)が必要です。ただし、契約に使用した印鑑(実印や銀行印など)である必要はありません。文書の作成者または代理人、使用人、従業者の氏名や名称が記載された印章であればよく、認印やシャチハタ(インク浸透印)、ゴム印、会社名や屋号が入った角印なども使用できます。

なお、印章の代わりに、ボールペンなど(鉛筆のように簡単に消せない筆記具)で署名する方法も認められています。署名者は、文書の作成者または代理人、使用人、従業者です。氏名または名称を記載します。

- 消印がない、または不備がある場合のリスク

-

正しく消印されていない収入印紙は、印紙税を納付したとは認められません。

消印忘れや不備(印影が不鮮明、一部しかかかっていない等)が税務調査などで発覚した場合、納付すべきであった印紙税額に加え、その2倍に相当する過怠税(合計で当初の印紙税額の3倍)が課される可能性があります。ただし、所轄税務署長へ自己申出をした場合は、1.1倍の過怠税に軽減されます。消印は確実に行いましょう。

収入印紙に対して行うのは厳密に言えば割印ではなく消印です。 一般的に「割印」とは、2部以上の契約書を作成した際に、それらが同一の機会に作成された関連性のある文書であることを示すために、各書類にまたがって押印することを指します。ただし、慣習として消印のことを割印と呼ぶこともあります。

注文請書の収入印紙に関するよくある疑問

次に注文請書に貼る収入印紙について、よくある質問に回答します。費用負担や貼り忘れ・消費税の問題は大切なためよく理解してください。

受注側と発注側のどちらが払う?

契約は、双方が合意のうえで締結するため、通常は収入印紙代も受注側と発注側の双方で折半することが一般的です。しかし、印紙税法では、誰が負担するのかという厳密な規定はありません。そのため実務では、お互いの意見を擦り合わせ、双方の話し合いで決めることも多くなっています。

なお、領収書などに貼る収入印紙代は、発行者が負担するのが一般的です。注文請書と領収書では、費用の負担者が異なることもあるため注意しましょう。

収入印紙を貼り忘れるとどうなる?

印紙税は、収入印紙を購入して文書に貼り付け・割印をすることではじめて納税したことになります。まず、収入印紙が必要な文書に印紙自体の貼付けを忘れてしまうと、印紙税を納めなかったことと同じです。

印紙税を納めないと過怠税が課せられます。過怠税は、印紙税額の3倍と高額です。

たとえば、200円の収入印紙の貼り忘れてしまうと、600円の過怠税が必要となります。

なお、自主的に納付もれを発見したときは、3倍が1.1倍に軽減されるため覚えておきましょう。

さらに、収入印紙を貼ったのに割印をするのを忘れていた場合は、収入印紙と同じ額の過怠税が課されます。200円の収入印紙に割印を忘れてしまうと、過怠税は200円です。

少しの手間を惜しんで無駄な過怠税を支払わないように、印紙の貼り付けや割印忘れがないか注意しましょう。なお、過怠税を払うことになってもそれは印紙税法上の問題であり、契約行為自体の有効性には影響しません。

収入印紙に消費税はかかる?

収入印紙の購入は、基本的に非課税とされています。郵便局のほか、印紙売りさばき所として登録されている法務局やコンビニなどで購入すれば非課税です。

なお、金券ショップは印紙売りさばき所ではないため、収入印紙を購入した場合に消費税がかかります。とはいえ、金券ショップでは収入印紙を安く購入できることに加え、かかった消費税を仕入税額控除できるため、節税になるなどお得な場合があります。

ただし、金券ショップでは偽造された収入印紙が販売されていることもあるため、十分に注意しましょう。

注文請書に収入印紙は必要!ただし電子契約なら不要に

今回は、注文請書に関する基礎知識と、注文請書に収入印紙が必要な条件と不要な条件などについて解説しました。請負契約にかかる注文請書には、原則として収入印紙が必要です。しかし、売買契約にかかる注文請書には、第7号文書となるものを除いて、収入印紙が不要なため、判断には注意しましょう。

注文請書を発行するときに、収入印紙を貼るのには手間やコストがかかります。しかし、電子契約サービスを利用すれば、収入印紙が不要なため面倒な手間やコストが削減可能です。電子契約サービスは、電子帳簿保存法に準拠し、採用実績も豊富な電子印鑑GMOサインがおすすめです。詳しくは以下より公式サービスをご覧ください!