\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

在宅勤務もひと段落し、久しぶりに出社したらデスクの上に回覧書類がありました。書類の最後には「鈴木」というはんこが押してあります。

このとき、皆さんは、この「鈴木」のはんこを「書類の作成者が鈴木さんである」や「鈴木さんが『読みました』の意味で押したもの」と理解することはあっても、「佐藤さんが手元に自分の佐藤と書かれたはんこが見当たらなかったのでたまたま近くにあった鈴木さんのはんこを押したもの」と理解することはありません。なぜでしょうか。

契約書や書類に押してあるハンコにはどんな意味があるのでしょうか。今回は、「推定効(すいていこう)」についての記事です。推定効とは、どのようなものでしょうか。行政も、「脱はんこ」に本腰を入れはじめましたが、「脱はんこ」が進むと、私たちにどのような影響があるのでしょうか。

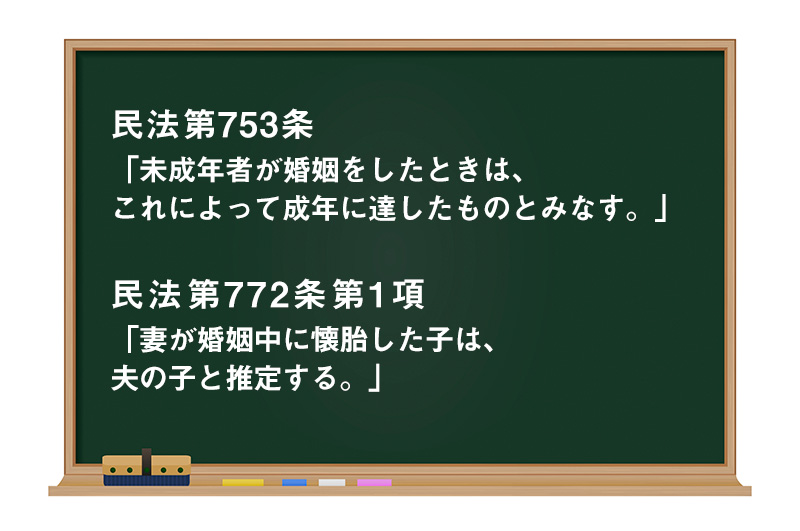

日本の法律には「みなす」と「推定する」の2つの表現があり、それぞれ意味が異なります。

「みなす」は、「本来AとBは違うものだが、条件を満たしたときはAをBと同一のものとして取り扱う」という意味です。たとえば民法第753条は、A(婚姻した未成年)はB(成年)と同一のものとして取り扱うこと、いわゆる”成年擬制“を定めています。具体例としては、Aさん(17歳女性)が婚姻したら私法上は成人を迎えたこととするというものであり、「私は未成年なので」と主張や反論はできない、ということになります。(あくまで私法上のことであり、未成年が結婚したらお酒を飲んでもよくなるわけではありません。)

一方、「推定する」は、「法律上はいったん『XはYとする』と決めておき、それをくつがえすような証拠がでてこない限りはそのように取り扱う」という意味です。民法第772条第1項は、婚姻中の妻が妊娠した場合は、X(妻のお腹の中にいる胎児)はY(夫の子)として取り扱うことを定めています。あくまで「いったんそうとりきめておく」ものですから、「そうではないという証拠があるから訴訟をして結果を変更する」ことは可能です。

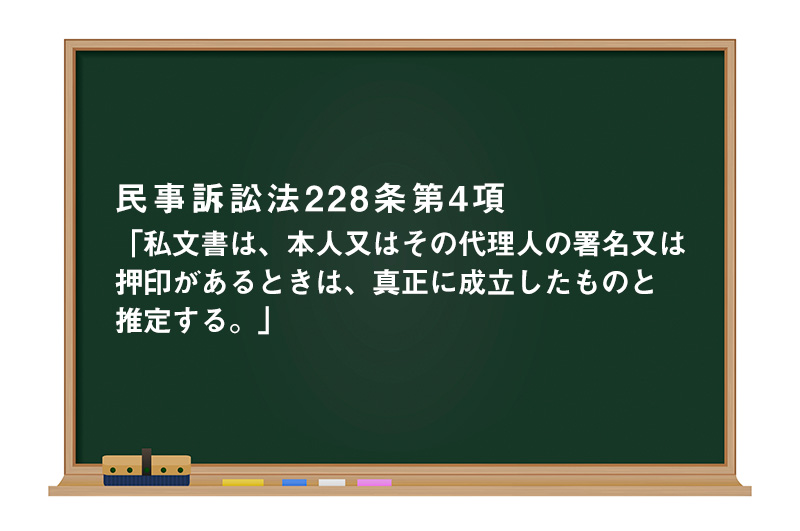

民事訴訟法は、はんこが押されている契約書や書類を「その書類の作成者」や「はんこの持ち主である本人の意思が表示されたもの」として取り扱うことを定めています。民事訴訟法が定めているということは「裁判の証拠として使うことが認められる」という意味でもあります。つまり、契約書の署名や押印は、本人が契約に合意したことを「推定する」材料となるのです。この「真正に成立したものと推定する」という部分を、一般的に「推定効」と呼んでいます。

このように、推定効がはたらく契約書は、訴訟やトラブルに発展した際に契約に合意した証拠としての価値があります。トラブル無く契約が履行された場合は特に意識する必要はありませんが、いざというときに大変重要な意味を持つことがあるのです。

さて、前述の「佐藤さんが押した鈴木さんのはんこが押されている書類」は、それをひっくり返す証拠がでてくるまで訴訟において「鈴木さんが自分の意思で押したはんこ作成した文書」として取り扱われてしまうのでしょうか。

もちろん、今回の書類は部内の回覧書類であり、裁判になる心配を深刻に考える必要はありません。ただ、これが契約書や重要書類となると話は変わってきます。たとえば、日本には鈴木さん姓の方は大勢いますから、どの鈴木さんが契約締結の意思をもってはんこを押したのか、特定できる必要があります。はんこを登録(印鑑登録)し、登録したはんこで契約書を締結したり、契約書の記名押印欄に役職名までを書き込むことで「どのような権限をもつ〇〇社の鈴木さん」と特定できるようにしたりするのは、鈴木さんが契約に合意していることをより明確にするためなのです。

また、同じ部署の佐藤さんに、はんこを使われないようにする必要もあるかもしれません。ただ、私たちは、部署内の回覧書類に押すはんこを契約書に押すはんことは別のもの(認印)を用意するなど、はんこを押す意味を無意識に感じ、これまでも使い分けてきたのです。

新型コロナウイルス感染症対策として急速に広がった在宅勤務やテレワークですが、そのような世間の流れによって行政もDX化や契約業務の電子化(電子契約サービスの導入)に本格的に取り組み始めています。

それでは、電子契約における推定効はどのように考えられているのでしょうか。

はじめに、電子契約には紙の契約書と異なり押印や署名がありませんが、代わりに電子ファイルの契約書に対し、電子署名を行います。電子署名については、電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)第2条でその定義がされています

電子署名法第2条

引用元:電子署名及び認証業務に関する法律 | e-Gov法令検索

この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

電子署名法第2条では、電子署名について、「当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること(本人性の担保)」と、「当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること(非改ざん性の担保)」の両方の要件を満たさなければならないと規定しています。

さらに電子署名法第3条では、その(電子署名法第2条に規定する)電子署名に推定効を発生させるための要件が定められています。

電子署名法第3条

引用元:電子署名及び認証業務に関する法律 | e-Gov法令検索

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

上記「当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われている」という要件を満たすのであれば、その電子署名に推定効がはたらくと考えられます。

さて、電子契約サービスの利用によって電子文書に付する電子署名は、この電子署名法第3条に規定する要件を満たすのでしょうか。

はじめに、第三者機関である認証局がユーザーの身元確認を行ったうえで、電子証明書を発行する「当事者型電子署名」については、その性質から推定効がはたらくことは明らかだと以前から考えられています。一方、手軽に契約業務が行えることが特徴のサービス提供事業者の署名鍵を利用して電子署名を行う「立会人型電子署名」に関しては、推定効の発生有無について、これまでさまざまな議論が交わされてきました。

ここからは「立会人型電子署名」の推定効について詳しく見ていきましょう。

電子署名法第3条の推定効を得るための要件を、あらためて整理すると以下のようになります。

それでは、立会人型電子署名が上記3つの要件を満たすための具体的方法や判断基準などを詳しく見ていきましょう。

はじめに1について、立会人型電子署名が電子署名法第2条に規定する電子署名に該当するかどうかの判断は容易であり、これは問題になりません。

続いて2について、サービス利用者と文書の作成名義人が同一人物であるかは推定効発生のための一つの要件です。この同一性の確認には、利用者同士による身元確認などの方法が有効だと考えられています。なお、電子署名法を所管するデジタル庁及び法務省が公開している「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」(以下、電子署名法第3条関係Q&A)によれば、サービス提供事業者が利用者と電子文書の作成名義人の同一性を確認する(いわゆる身元確認を行う)必要はないと述べられています。ただし、サービス事業者が利用者の身元確認を代行する作業を附帯サービスなどとして提供している場合、それは利用者と作成名義人が同一であることを立証する有効な手段であるとも述べられています。

さらに3についても、上記電子署名法第3条関係Q&Aが参考になります。本文書内では、一般論として次の2つのプロセスにおいて十分な水準の固有性を満たされている場合に、そのサービスの提供する電子署名が十分な水準の固有性を満たすと認められると述べられています。

① 利用者とサービス提供事業者の間で行われるプロセス

② ①における利用者の行為を受けてサービス提供事業者内部で行われるプロセス

なお本文書内では、

①・②のいずれか一方のみが十分な水準の固有性を満たしていても全体として不十分な場合には、上記サービスが十分な水準の固有性を有しているとは認められなくなることに留意する必要がある

引用元:電子署名法第3条関係Q&A

とも述べられています。

さて、十分な水準の固有性を満たした「①利用者とサービス提供事業者の間で行われるプロセス」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。電子署名法第3条関係Q&Aによれば、代表例として以下のような方法で2要素認証を行っている場合に、十分な水準の固有性を満たした「①利用者とサービス提供事業者の間で行われるプロセス」と判断されると述べられています。

引用元:電子署名法第3条関係Q&A

- あらかじめ登録されたメールアドレス及びログインパスワードの入力並びにSMS送信又は手元にあるトークンの利用等当該メールアドレスの利用以外の手段により取得したワンタイム・パスワードの入力

- あらかじめ登録されたメールアドレスに配信された時限アクセスURL へのアクセス及び署名用のトークンアプリをインストールしたスマートフォンによる認証

- 利用者専用の電子契約システムログイン ID・パスワードを利用したアクセス及び利用者に対し配布されたトークンデバイスによる認証

なお、代表例として上記のように2要素認証が挙げられていますが、

十分な水準の固有性を満たすために2要素認証が必須ということではなく、他の方法によることを妨げるものではない。

引用元:電子署名法第3条関係Q&A

と述べられていることに関しては留意すべきでしょう。

さらに電子署名法第3条関係Q&Aでは、②のプロセスにおける具体的なシステム要件についても例示されています。

引用元:電子署名法第3条関係Q&A

- アクセスや操作ログ等が正しく適切に記録され、かつ、改ざんや削除ができない仕様とされていること

- 運用担当者による不正ができないシステム設計、運用設計がされていること

- 正しく適切に運用されていることが監査等で確認するとされていること

- 必要に応じてログや監査等の記録やシステム仕様書等が提出できるよう十分な期間保存するとされていること

当事者型電子署名だけでなく立会人型電子署名についても、ここまで確認した3つの要件を満たすのであれば、その電子署名には推定効が発生すると考えられます。利用している(または利用を考えている)電子契約サービスが上記固有性要件を満たすようなシステムを提供しているかどうか、また利用者自身が契約相手方の身元確認などをしっかりと行っているかどうか(サービス事業者の附帯サービスによって身元確認作業を行う場合も含む)は、立会人型電子署名における推定効発生のための重要な要素です。

さてここからは、電子印鑑GMOサインが提供するアクセスコードSMS送信機能を例にとって、本機能の利用によって付与された電子署名が、推定効を得るための要件の一つである固有性の要件を満たす根拠を【顧問・宮内弁護士】に解説してもらいました。

電子署名法第3条関係Q&Aにおいて、「①利用者とサービス提供事業者の間で行われるプロセス」の固有性については、2要素認証の方法を例示し、それを満たせば十分な固有性を満たすと評価され得る、との見解を示しています。この見解は、2要素認証が必須であるとも、2要素認証であれば十分であるとも述べていません。とくに、例示されたものと異なる方式を排除する趣旨ではありません。この点を踏まえて、電子印鑑GMOサインが提供しているアクセスコードSMS送信機能と、固有性の関係について説明します。

アクセスコードSMS送信機能においては、署名者は、登録されたメールアドレスにてメールを受信し、そこに記載されたURLにアクセスした上で、署名者の携帯電話のSMSによりアクセスコードを受信するものです。メールは、そのメールアドレスに係るパスワード等を知らなければ読めませんし、SMSは携帯電話等のデバイスを持っていなければ受信できません。したがって、メールアドレスに係るパスワードの「知識」と、携帯電話等の「所持」の2つの要素で認証が行われているものと評価できます。

電子署名法第3条関係Q&Aでは、登録されたメールアドレス及びログインパスワード並びにSMS送信によるワンタイム・パスワードを用いる方法が例示されていますが、アクセスコードSMS送信機能による2要素認証は、2つの要素である知識と所持に関して、上記政府資料に例示された方法と同等の安全性を持っているものと思われます。したがって、アクセスコードSMS送信機能は、利用者とサービス提供事業者の間で行われるプロセスの固有性を満たし得ると考えられます。

【解説】電子印鑑GMOサイン 顧問・宮内宏弁護士

推定効とは、契約時に交わす契約書などといった書面が「真正に成立したものと推定できる」状態であることを示しています。紙の契約書への署名や押印は、訴訟に発展した場合でも推定効がはたらき、合意の成立の証拠として利用できるのです。

電子契約でも、電子署名法第3条に規定する電子署名があれば、紙文書における署名や押印と同様の推定効がはたらきます。ただし、たとえ電子署名法第3条による推定効が発生しないような場合でも、契約自体の効力に影響がない点には留意しましょう。また、電子文書の成立の真正は、推定効のみによって判断されるものではなく、そのほかのさまざまな証拠から総合的に判断されるものであるという点も重要です。

電子印鑑GMOサインは、当事者型電子署名と立会人型電子署名、どちらも利用できる電子契約サービスです。月額基本料金0円のお試しフリープランも提供していますので、電子契約の導入に不安がある企業の方でも、まずはお気軽に使用感や操作フローを実際に体験していただけます。また、GMOサインの特徴がわかる資料(無料ダウンロード)も用意していますので、この機会にぜひご一読ください。

月額料金&送信料ずっと0円

3分でわかるGMOサイン

<参考資料>

電子署名法に基づく特定認証業務の認定について

電子署名法第2条関係Q&A(令和2年7月17日)と、電子署名法第3条関係Q&A(令和2年9月4日)を参照)(法務省)

電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。

※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。

電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。