処分通知のデジタル化について、具体的にどう準備していけばよい?

個人情報や機密情報の漏洩リスクを防ぐために考慮すべきことは?

「既存情報システムとの連携」や「LGWANでの利用可否」など技術的な課題をクリアできるか心配…。

近年、行政手続きの効率化と住民サービス向上を目的として、処分通知等のデジタル化が全国の自治体で進められています。各自治体担当者には、従来の紙による通知から電子化への移行、並びに電子署名の適切な利用やセキュリティ対策などへの対応が求められています。

本記事では、処分通知のデジタル化をスムーズに実現するためのガイドラインである「処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方」(2023年3月31日デジタル庁策定)について、併せてデジタル庁から公表されたQ&Aや実際の自治体における先行事例なども参考に、実務で活用できるようにわかりやすく解説します。

- 処分通知デジタル化の基本方針と法的背景

- デジタル庁ガイドラインの重要ポイント

- 処分通知のデジタル化を進める具体的手法

- 電子署名システム選定時に押さえるべき点

- 想定活用シーンおよび自治体での先行事例

処分通知のデジタル化を円滑に進めるには、本ガイドラインの要件を正確に理解し、適切なシステムを選定することが不可欠です。とりわけ、電子署名を利用する際の真正性担保と万全なセキュリティ対策は、行政文書の信頼性を確保する上で極めて重要だといえます。

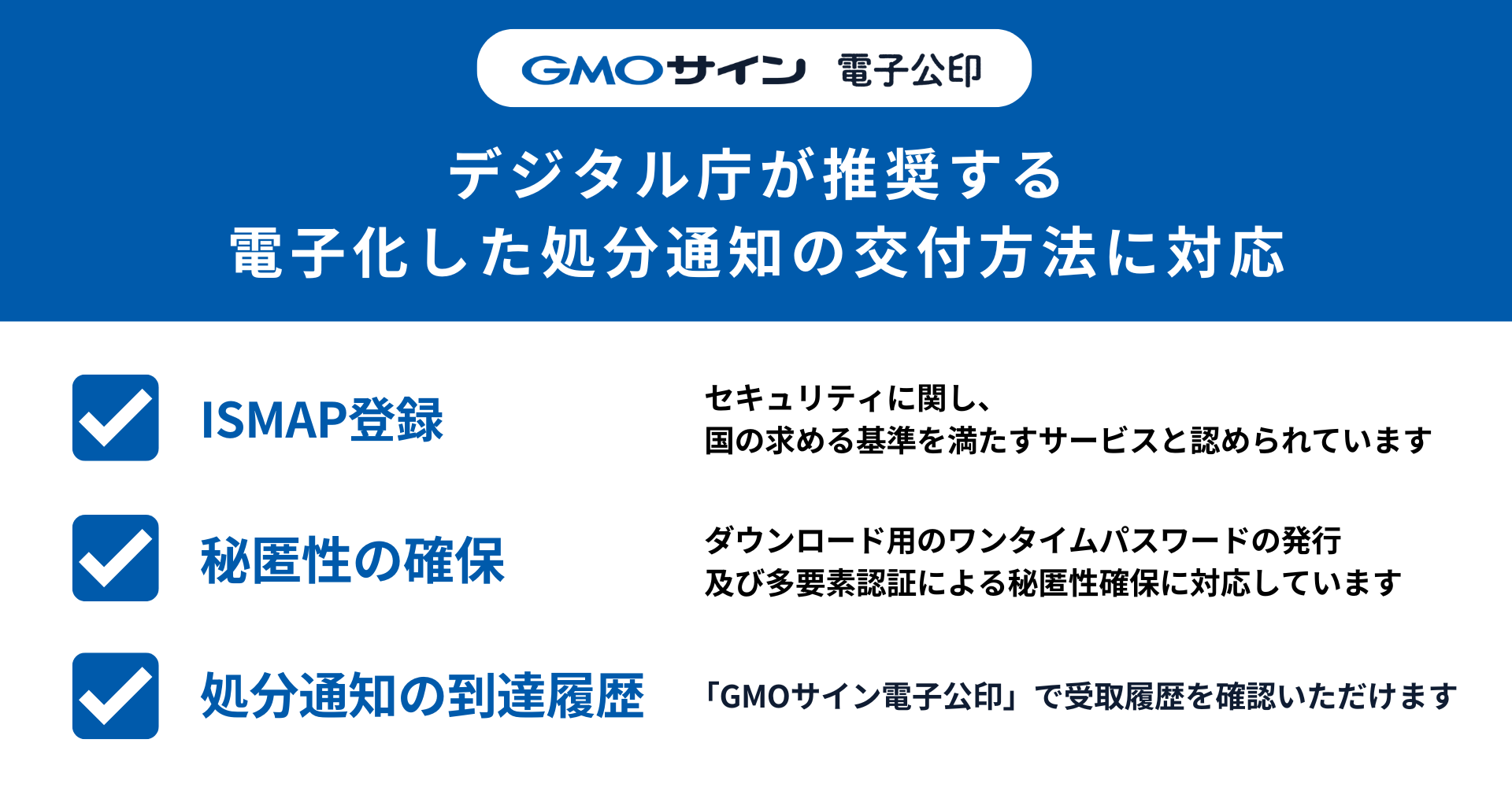

なお、処分通知のデジタル化にあたり電子署名を利用する場合は、豊富な導入実績を持つ電子署名システムの活用が有効です。その中でも、電子印鑑GMOサインが提供する「GMOサイン 行革DX 電子公印(以下:GMOサイン電子公印)」は、自治体特有の要件に最適化された機能を備えており、既に全国の多くの自治体で導入されています。

- デジタル庁ガイドラインに準拠した電子公印(電子署名)機能

- 自治体名・職責を記載した電子証明書(当事者型電子署名)により、従来の公印と同様の信頼性を実現

- LGWAN-ASPサービスとして自治体専用回線での利用が可能

- ISO27017やISMAP、SOC2レポートなどの認証取得による高度なセキュリティ体制

- 自治体での導入実績に基づく充実したサポート

- APIによる既存情報システムとのシームレスな連携

「GMOサイン電子公印」の大きな特長は、デジタル庁のガイドライン(処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方)に準拠しているサービスだという点です。もちろん、自治体専用回線LGWANでの利用が可能な点や、既存情報システムと柔軟に連携でき現在の業務フローを大きく変更することなくデジタル化を実現できる点も大きなメリットといえるでしょう。

さらにGMOサインの豊富な自治体導入実績と専門的な導入支援により、技術的な不安を解消しながら着実に電子化を進められます。

処分通知等のデジタル化は、行政サービスの効率化と住民の利便性向上を実現する重要な取り組みです。「処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方」に沿った適切な運用を実現するためにも、ぜひ「GMOサイン電子公印」の導入をご検討ください。

「処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方」の概要

2023年3月31日にデジタル庁が策定した「処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方」は、自治体がデジタル化を進める上での重要な指針です。まずは、このガイドラインの策定の背景や主な内容についてわかりやすく解説します。

策定の経緯と背景

自治体の行政手続きでは、オンライン申請など「入口」のデジタル化が進む一方、申請結果の通知(処分通知)は紙・公印・郵送が残り、業務効率化のボトルネックになっていました。デジタル庁はこの状況を受け、処分通知のデジタル化が低水準で推移し、行政手続のデジタル完結を阻んでいるという課題認識のもと、2023年3月31日に「処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方」を策定しました(同年4月3日公表)。

本ガイドラインは参考文書として、短期的にデジタル完結を進めるための共通的な考え方や課題への対応方法(信頼性確保・署名・到達確認・保存の考え方など)を実務で参照できる形で整理したものです。背景には、申請等の電子化が進む一方で処分通知の電子化が遅れ、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」や「デジタル改革に向けたマルチステークホルダーモデル(MSM)」の提言で対応が求められてきた経緯があります。

また、主務省令ごとに「電子証明書」「電子情報処理組織」の定義や取扱いが統一されておらず、地方公共団体から「不明確さが阻害要因」との指摘があったため、横断的な“考え方”を示して迷いどころを減らす狙いもあります。

法的根拠 |「デジタル手続法」との関係

前提として、処分通知等のデジタル化は「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(通称:デジタル手続法)」に基づき実施可能です。同法は基本原則としてデジタルファースト(個々の手続が一貫してデジタルで完結)を掲げ、行政のエンドツーエンドの電子化を方向付けています。

その上で同法第7条は、他法令で書面交付が定められている処分通知等であっても、電子情報処理組織(情報システム等)を用いて電子的に行えることを定めています(ただし、受領者が「電子で受ける旨」を表示した場合に限る)。

さらに電子で行った処分通知等は、「当該他法令の方法で行われたものとみなす」(第7条第2項)ため、実体的な取扱いは書面交付と同等になります。併せて、到達時期についても第7条第3項が定めており、情報システムを用いた場合は受領者側の電子計算機のファイルに記録された時に到達と扱われます。また第7条第4項は、法令上の署名や押印に代わる電磁的措置を政省令で定め得る旨を規定しています。

つまり本法の枠組みでは、受領者の同意を前提に、電子交付=書面交付と同等に扱うことが制度的に担保されており、自治体は「発行者の真正性確保(例:電子署名)」「到達確認」「保存管理」等を適切に設計すれば、問題なく処分通知のデジタル化を実現できるのです。

自治体における処分通知の電子化によるメリットとリスク

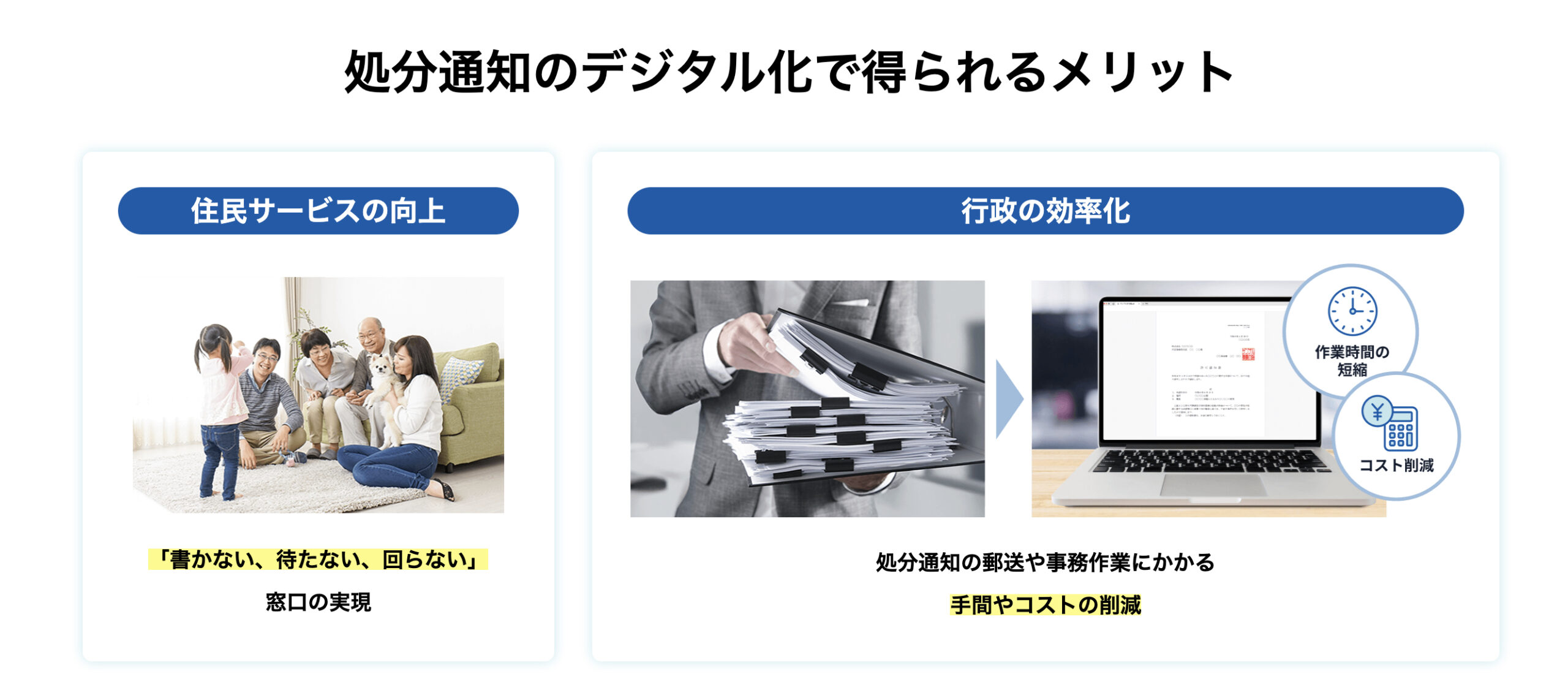

ここで、処分通知のデジタル化で得られるメリットおよび注意点(リスク)を整理しておきましょう。

はじめに処分通知のデジタル化は自治体と地域住民、双方にメリットをもたらします。地域住民にとっては、24時間365日いつでも手続きが可能になり、窓口に出向く必要がなくなるため、時間や交通費の節約が可能になります。特に、高齢者や障害者、子育て世代にとって、自宅で手続きが完了することは大きなメリットでしょう。

行政側も、印刷・郵送コストの削減や保管スペースの縮小、検索性の向上など、業務効率化の恩恵を受けられます。実際に処分通知のデジタル化を実現する「GMOサイン電子公印」を導入した大阪府道路環境課の担当者からは、「公印申請所属の職員が紙文書に押印するために課を移動する必要がなくなった(※1)」という意見が上がっており、目に見える形で業務効率化が達成されています。

一方、デジタル化にはリスクも存在します。最も懸念されるのは、不正アクセスによる情報漏えいやデジタルデータの改ざんや偽造です。紙の文書と異なり、単なる電子データは痕跡を残さずに改変することが容易とされています。こうしたリスクに対応するため、まず文書の作成者を証明し、完全性を担保するための電子署名の利用が非常に重要です(※2)。

さらに、システム自体の安全性も不可欠です。とくに政府が定める「ISMAP」やクラウドサービスの国際的な情報セキュリティ規格である「ISO27017」、第三者機関が組織のセキュリティ管理体制を評価する「SOC2レポート」などに準拠したシステムを選定することが大切です。あわせて、職員の情報セキュリティ意識を向上させるための研修も欠かせません。

※1 参考:自治体通信ONLINE 【電子公印・処分通知】「処分通知の電子化」がもたらす、DX推進インパクトは「計り知れない」

※2 法令上、デジタル化された処分通知等すべてに電子署名の付与が義務付けられているわけではありません。しかし、文書の信頼性を担保し、住民が安心して利用できる仕組みを構築する上で、電子署名の活用は極めて有効な手段です。

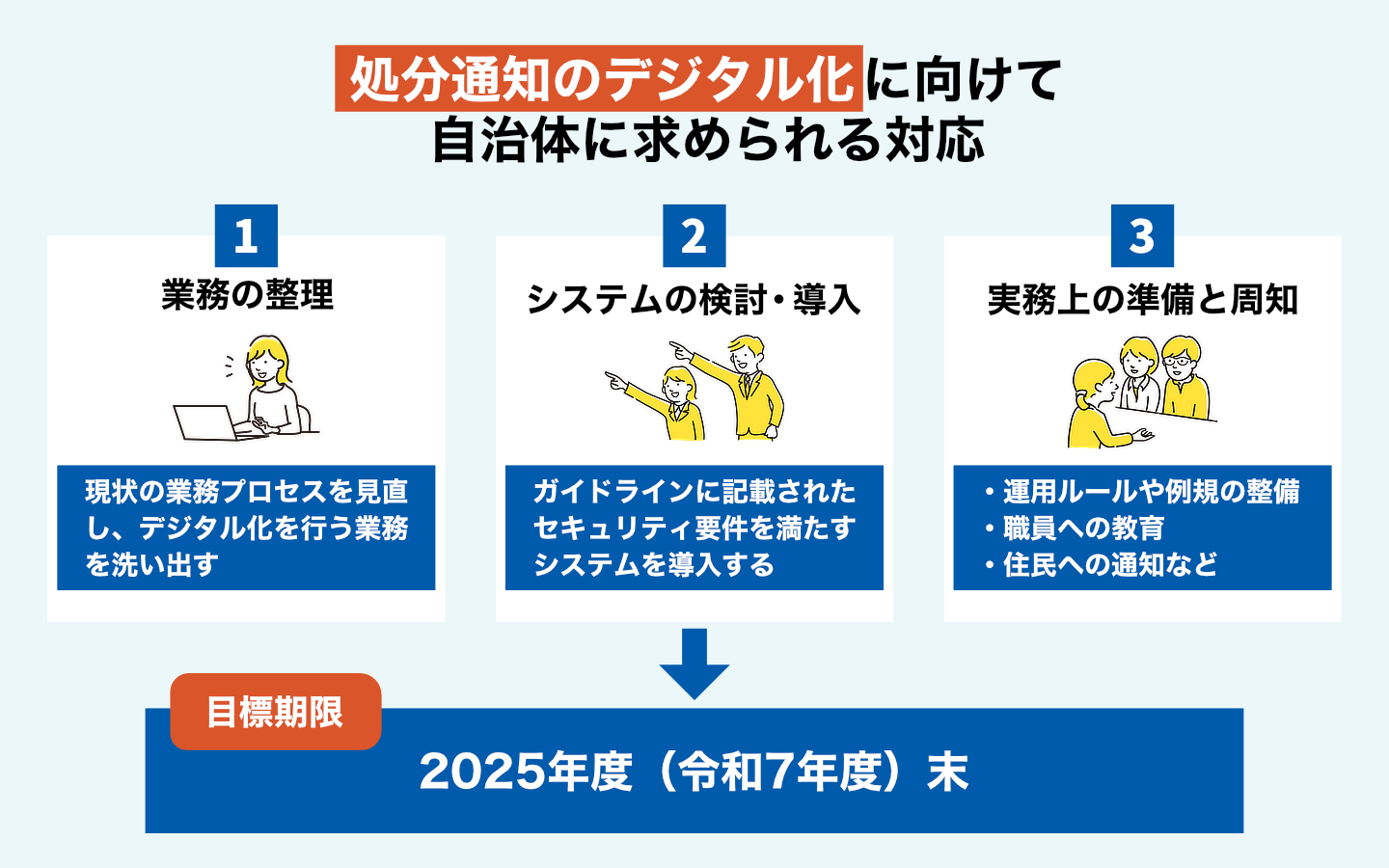

自治体に求められる対応と目標期限

自治体DX推進計画では、2025年(令和7年)度末を計画達成の目標時期として設定しています。

総務省が公表している「自治体のDX(デジタル化)をいつ・何から・どう進めるかの行動指針」です。初版は2020年12月公表、最新版は2024年4月の第3.0版。自治体が共通して取り組む項目や進め方、国の支援をまとめています。計画の対象期間は2021年1月~2026年3月(=2025年度末)です。

処分通知等のデジタル化実現における具体的な対応としては、まず現状の業務プロセスの見直しおよびデジタル化に適した再設計が不可欠です。併せて、セキュリティなどの要件を満たすシステムの選定を進めましょう。

利用システムの選定にあたっては、デジタル化した処分通知等の信頼性確保つまり発行元の証明・完全性・機密性・可用性の担保が欠かせず、そのために電子署名機能やISMAPなどのセキュリティ認証、ダウンロード履歴や通知機能を備えたシステムの導入を検討する必要があります。併せてLGWAN環境での動作確認や既存の文書管理システムとの連携可能性も考慮することで、適切な選択ができるでしょう。

なお、処分通知のデジタル化を進めるにあたって、「処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方」では、短期的に取り得る手段として以下の順番での導入検討が推奨されています。

- 既存の情報システムの利用

- オンラインストレージや電子メール等の利用

- 電子署名の利用

また、公文書管理の観点からは、デジタル化された処分通知等のデータを適切に管理・保存する体制の構築が求められます。地方公共団体は公文書管理法第34条を踏まえ、公文書管理条例等に沿った対応が必要です。

さらに忘れてはならないのが、例規の整備です。法令に基づく事務だけでなく、条例・規則など市の例規に基づく事務についても、電子署名の適用可否を確認しなくてはなりません。場合によっては例規改正を行う必要もあります。

「処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方」の読み解き

「処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方」では、処分通知等のデジタル化を安全かつ効率的に進めるための具体的な指針が示されています。ここでは本ガイドラインの内容を読み解きながら、自治体担当者が特に把握しておくべき重要ポイント(技術的要件など)を整理します。

➀デジタル化された処分通知等の信頼性確保に対する基本的な考え方

処分通知のデジタル化を図るにあたって、文書を単にPDF化すれば事足りるわけではありません。書面に比べて改ざん等が容易であるとされるため、デジタル化された処分通知には高い信頼性の確保が求められます。そのために、以下の4つの要素を担保して、紙の運用と同等以上の信頼性を確保することが重要です。

- 発行元の証明(検証可能性)

通知がどの行政機関・誰の権限で発されたかを第三者が検証できること。

例:電子公印(GPKIやLGPKI、民間のパブリック認証局の発行した電子証明書による署名)。 - 完全性(要保全情報)

交付後に内容が変わっていないことを検証できること。

例:電子署名と認定タイムスタンプを組み合わせた長期署名。 - 機密性(要機密情報)

権限のない者に内容が閲覧されないこと。

例:ダウンロード時の多要素認証(ワンタイムパスコードやSMS通知)、通信・保管の暗号化、アクセス権限管理。 - 可用性(要安定情報)

必要なときに確実に見られる/証明できる状態に保つこと。

例:受取・開封ログの保存、バックアップ、長期検証対応(LTV)設計、保存期間に応じた運用規程。

※対象となる処分通知等が「要保護情報」の場合は、完全性、機密性、可用性の担保が必須となります。

また、デジタル手続法第7条第1項ただし書きによれば、処分通知等のデジタル化を行うためには処分通知等を受ける者の同意が必要です。本ガイドラインでは、特に「申請等に基づく処分通知の場合には、処分通知等を受ける者の連絡先の入手及び同意取得を申請時に行うことが望ましい」と述べられています。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル手続法)

第七条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の主務省令で定める方式による表示をする場合に限る。

(※太字マーカーは編集部追加)

出典:情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 | e-Gov法令検索

②電子署名を利用する場合は真正性の担保が必要

処分通知等のデジタル化に電子署名を利用する場合、その真正性を確実に担保することが不可欠です。本ガイドラインでは、処分通知等のデジタル化にあたり利用可能な電子署名として、以下4つを挙げています。

- 政府認証基盤(GPKI)の官職証明書に基づくもの

- 地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)の職責証明書に基づくもの

- 電子署名法第2条第1項に該当する電子署名

- その他、電子文書等の発行元の組織等を示す目的で行われる電子署名

自治体になじみ深いのは、2の「LGPKIの職責証明書による署名」ですが、以下の運用面のハードルがあります。

- ローカル(ICカード/USBトークン格納)前提の運用

ドライバ導入やリーダライタなど端末側の準備・保守が必要になりやすく、窓口・在宅双方での運用を考えると負担が大きくなりやすいといえます。 - Adobe製品での署名検証は環境/設定に左右される場合あり

LGPKI(GPKIも同様)で付与した電子署名は、端末のAcrobat Readerの信頼設定やAATLの更新状況によっては「署名に問題」等の注意が表示される場合があります。

そこで検討したいのが、3の「電子署名法第2条第1項に該当する電子署名」です。とくに職責(役職)を含む本人名義の電子証明書を用いるリモート型の当事者型電子署名の仕組みであれば、利便性(リモート署名・クラウド運用)を確保しつつ、公印相当の真正性を十分に確保できます。

大阪府東大阪市では、通知書の電子交付にあたり「市長名の署名が確認できる安心感を優先して当事者型署名を利用」という判断をしています。住民・事業者が一般的なAcrobat Readerで署名内容を確認でき、心理的な安心感にも配慮した運用です。

③処分通知等の到達時期の考え方と確認手段の確保

行政処分には審査請求などの期限が設定されているケースが多く、処分通知がいつ相手方に到達したかを明確に記録することは法的に重要な意味を持ちます。

デジタル手続法第7条第3項では、電子的な処分通知の到達時期について規定されており、「(通知を)受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時」に「到達した」と扱います(=相手が閲覧可能な状態に置かれた時点)。そのため、処分通知のダウンロード履歴や閲覧ログを記録し、いつ相手方が文書にアクセスしたかを確認できるシステムが必要です。

これは住民の審査請求権の行使期間(原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内)に関わる重要な要素であり、紛争防止や法的証拠としても重要な役割を果たします。併せて、到達が確認できない場合に備えて、再度の通知や書面による処分通知の送付など、代替手段を用意しておくことも大切です。

④処分通知等のデータ保存の考え方と適切な保管方法

デジタル化された処分通知等は、公文書として適切に管理される必要があります。国の行政機関や独立行政法人等は公文書管理法に基づき、地方公共団体は同法第34条を踏まえた公文書管理条例等に従って、データの管理・保管を行わなければなりません。

具体的には、データの長期保存に耐える形式での保管や定期的なバックアップの実施、アクセス権限の適切な設定などが求められます。また、部署ごとに専用フォルダを作成し、個人情報を含む機密情報が他部署から見えないよう適切に管理することも大切です。

電子署名システムを選定する際は、これらの公文書管理要件に対応できる機能を備えているかを確認しましょう。文書の保存期間設定機能や監査ログの記録機能などが備わっていると安心です。

処分通知のデジタル化を実現する具体的手法

処分通知のデジタル化には複数の実現方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。「処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方」では、自治体の規模や取り扱う処分通知の種類、既存情報システムの状況などに応じて、最適な方法を選択することが推奨されています。

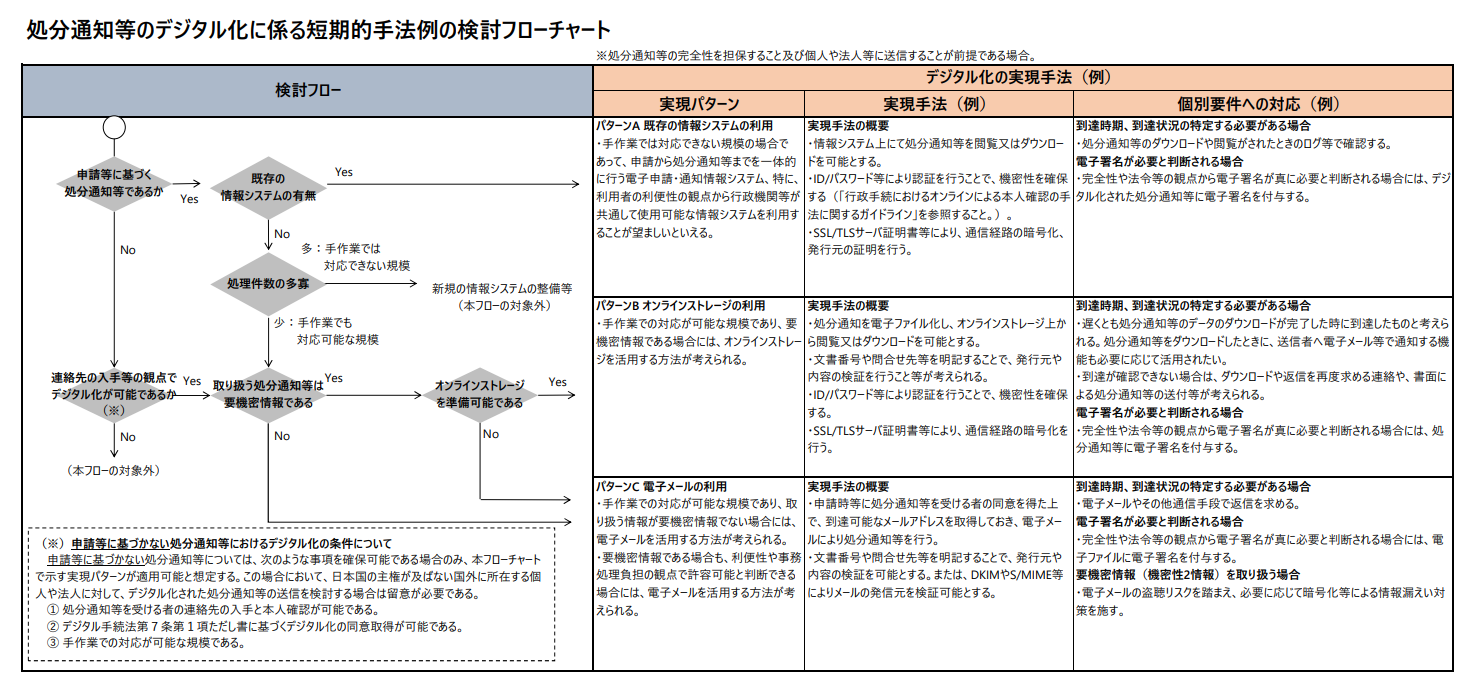

なお、デジタル庁は「処分通知等のデジタル化に係る短期的手法例の検討フローチャート」を公開しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

この章では、それぞれの手法の特徴と実現方法、メリット・デメリットについて整理してみます。

既存情報システムの活用

e-GovやjGrants、マイナポータルのお知らせ機能など既存の情報システムを使うことで、申請から通知の送付まで一連の流れをスムーズに行えます。この方法は、手作業では対応できない大規模な処理が必要な場合に適しています。

たとえば、ID・パスワードによる認証やSSL/TLSサーバ証明書による通信の暗号化など、必要な機能が標準で備わっているため、新たに導入時のセキュリティ精査や追加対策を行う手間がほとんどありません。処分通知等のダウンロードや閲覧がされた際のログも自動的に記録されるため、到達時期の確認も容易に行えます。

ただし、既存システムの仕様に合わせる必要があるため、自治体独自の要件への対応やカスタマイズ性には限界があります。通知する文書の種類や運用方法によっては、既存システムだけでは対応が難しいケースも想定されるでしょう。

また、従来「公印」を付与していた処分通知等をデジタル化する際には、電子署名の付与が必要になるケースがあります。その場合は、電子署名を提供するシステムとの連携などによって対応することになります。

オンラインストレージの利用

オンラインストレージの利用とは、処分通知を電子ファイル化し、オンラインストレージ上から閲覧またはダウンロードできるようにすることを指します。

この方法のメリットは、導入が比較的かんたんで、初期コストを抑えられることです。多くのオンラインストレージサービスでは、ID・パスワードによる認証機能やダウンロード時の通知機能を標準で備えており、文書番号や問合せ先を明記することで発行元の検証もできます。手作業での対応が可能な規模で、機密情報を扱う場合に適しているでしょう。

ただし、大量の処分通知を扱う場合には、負担が大きくなる可能性があります。また、ISMAPなどの政府セキュリティ認証を取得しているサービスを選択する必要があり、運用面でもファイルの管理や権限設定には十分な注意が欠かせません。

電子メールの利用

電子メールを利用する方法は、手作業での対応が可能な規模かつ取り扱う情報が機密情報でない場合に適しています。申請時等に処分通知を受ける者の同意を得た上で、メールアドレスを取得し、電子メールで処分通知を送付します。

この方法の最大のメリットは、特別なシステムを導入する必要がなく、既存のメール環境をそのまま活用できることです。文書番号や問合せ先を明記することで発行元の検証が可能で、DKIM(※1)やS/MIME(※2)を使用すればメールの発信元も検証できます。

しかし、メールの誤送信リスクや迷惑メールフィルタによる不達の可能性など、確実性の面で課題があります。また、機密情報を扱う場合には、電子メールの盗聴リスクを考慮し暗号化等の対策が必要となります。到達確認についても、確実性に欠けるおそれがあるでしょう(受取人からの返信を求めるなどの手間が発生する)。

※1 DKIM (DomainKeys Identified Mail)は、メールの送信ドメイン認証技術の一つで、メールが改ざんされていないことおよび送信元(署名)ドメインが正当であることを検証する仕組み

※2 S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions)とは、電子証明書を利用してメールの暗号化と電子署名を行い、盗聴やなりすまし、改ざんを防止する電子メールのセキュリティを向上させるための規格

電子署名の利用

電子署名を活用した処分通知のデジタル化は、高い証拠力や文書の真正性が求められる場面に向いています。特に、法令で電子署名が求められる場合や通知の信頼性を重視する場合には、電子署名が可能なシステムの活用が不可欠です。

とくに電子署名法第2条第1項に該当するリモート型の当事者型電子署名を使えば、紙の公印と同等もしくはそれ以上の信頼性を保ちながら、円滑なデジタル化を実現できます。当事者型電子署名ならば、首長などの役職が明記された電子証明書を利用できるため、住民にも安心して通知を受け取ってもらえるでしょう。

具体的には、「GMOサイン電子公印」のような電子署名システムを導入し、通知する文書を登録します。続いてシステム上で電子署名を付与し、対象者に通知(送信)を行います。発行された文書はAdobe Acrobat Readerでかんたんに署名情報の確認(検証)ができるため、受け取る側も特別な操作や準備の必要なく利用できるのが特徴です。

「GMOサイン電子公印」は、既存の情報システムやオンラインストレージと連携(併用)することで、電子申請で利用中の仕組みや現在の業務フローを活かしたまま、処分通知のデジタル化を実現できます。連携方法についてご不明点があれば、まずはGMOサインまでお気軽にご相談ください。

処分通知のデジタル化に向けて電子署名システムを導入する際の選定ポイント

処分通知のデジタル化を正しく進めるには、適切なシステムの選定が極めて重要です。ここでは、システム選定時に確認すべき重要なポイントについて詳しく解説します。

「処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方」への適合性

「処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方」に沿って処分通知のデジタル化を進めるには、利用システムの機能が以下の3つの要件を満たしているかを確認することが重要です。

- 利用する電子署名の真正性の担保

- 情報セキュリティ対策

- 到達確認機能

はじめに真正性の担保について、これは紙文書における「公印」の役割をデジタルで代替し「文書の発行元は誰か(どこか)、内容は改ざんされていないか」を証明するための要件です 。本ガイドラインでは、デジタル化された処分通知の信頼性を確保するために「発行元の証明」と「完全性の確保」が重要であると示されています。

- 発行元の証明:その通知が、確かに行政機関から発行されたものであることを証明

- 完全性の確保:発行された通知の内容が、途中で書き換えられていないことを保証

ガイドラインでは、これらの要件を満たすため、電子署名の活用が有効な手段の一つだとしています。通常、地方公共団体が発行する文書には、地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)の職責証明書に基づく電子署名の利用が考えられますが、LGPKIは「端末のAcrobat Readerの信頼設定やAATLの更新状況によって“署名に問題”等の注意が表示される場合がある」また「ローカル署名のため、必ずしも業務効率化につながるとは言い難い」というデメリットが存在します。

そこで検討したいのが、ガイドラインでも利用可能とされている電子署名法第2条第1項に該当する電子署名です。とくにリモート型の当事者型電子署名であれば、利便性も十分に確保しながら、LGPKIの職責証明書の基本領域と同様の情報を電子証明書に記載することが可能です。

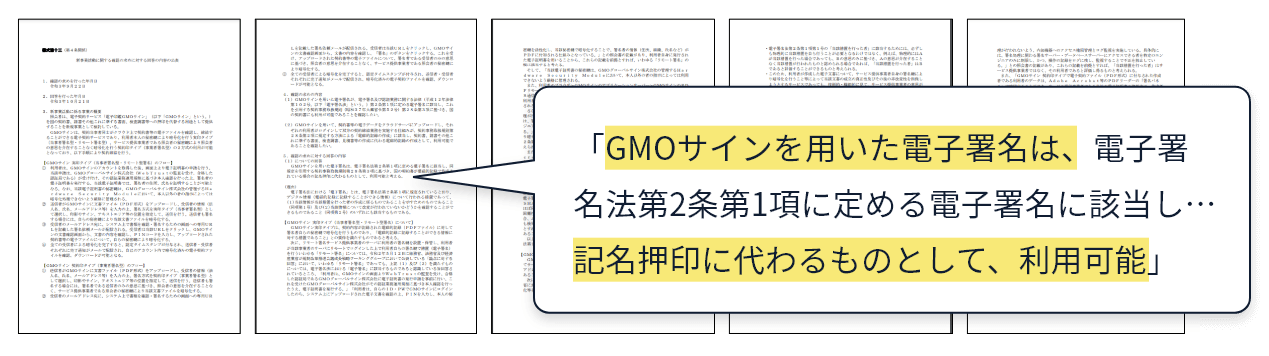

なお「GMOサイン電子公印」は、電子署名法第2条第1項に該当するリモート型の当事者電子署名(※)を採用し、本ガイドラインの要件をすべて満たすシステムとして設計されています。加えて、認定タイムスタンプを付与することで、長期署名を実現し、処分通知等に付与する電子証明書の有効期限切れも防止します。つまり、デジタル化された処分通知の完全性(改ざんされてないこと)を、長期にわたり証明できる機能が備わっているのが「GMOサイン電子公印」です。

※GMOサインの電子署名は、デジタル庁・法務省・財務省から電子署名法第2条第1項に適合することが認められています(グレーゾーン解消制度を活用)。

セキュリティ認証の取得状況

処分通知には個人情報や機密情報が含まれるものがあるため、利用システムには高度なセキュリティが求められます。システム選定時には、どのようなセキュリティ認証を取得しているかを確認しておいてください。とくに、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度であるISMAPの認証を取得しているかどうかは重要といえるでしょう。さらに以下のような国際認証を取得していると、より安心です。

- ISO/IEC 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)

- ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ)

- SOC2 Type1 報告書

- SOC2 Type2 報告書

こうした第三者認証によってシステムの信頼性を客観的に把握できます。住民の個人情報や機密性の高い行政情報を扱う自治体にとって、安心して導入できる重要な判断材料となるでしょう。

自治体専用回線LGWANでの利用可否

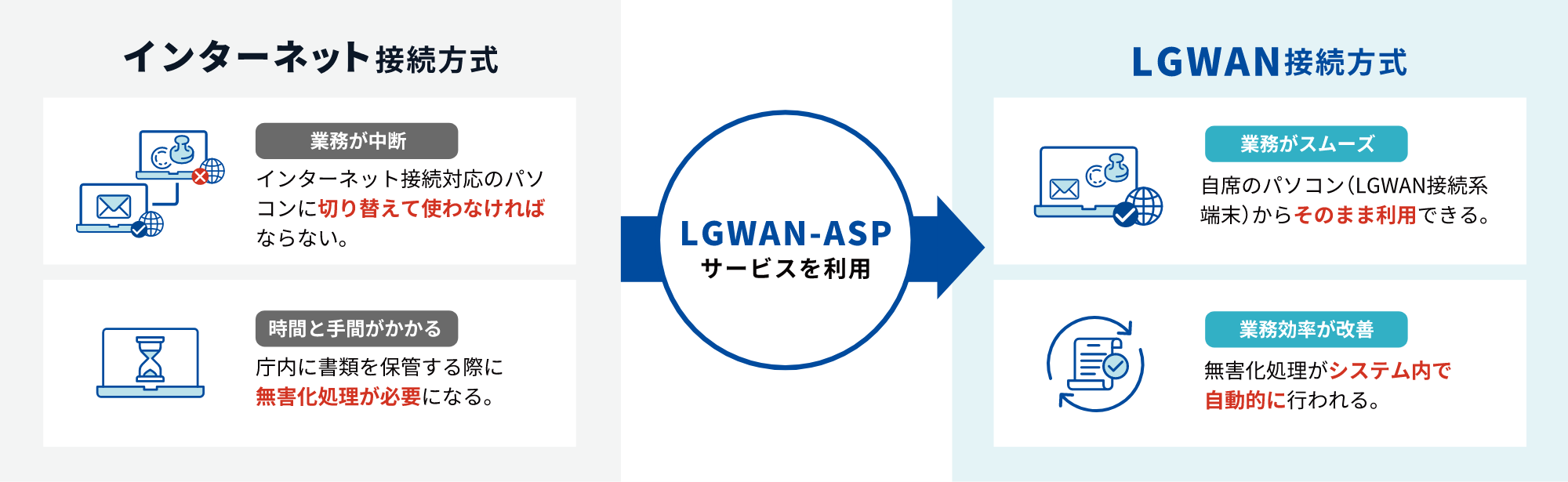

多くの自治体では、セキュリティの観点からLGWAN(総合行政ネットワーク)環境での業務遂行が求められています。そのため、選定するシステムがLGWAN-ASPに登録されているかどうかは重要な確認事項です。

なお、電子印鑑GMOサインはLGWAN-ASPに登録されており、自治体専用のネットワーク内で安全に利用できます。LGWAN環境でも電子署名文書を無害化せずにダウンロードできる仕組みを実現しているため、電子署名の信頼性や法的効力を損なうことなく電子文書のやり取りができて安心です。

LGWAN環境で利用できることで、既存の業務フローを大きく変更することなく、安全性が担保された環境下で処分通知のデジタル化を進められます。セキュリティや法的有効性を損なわずに運用できるため、LGWAN-ASPへの登録状況は重要な判断基準となるでしょう。

既存情報システムとの連携可否

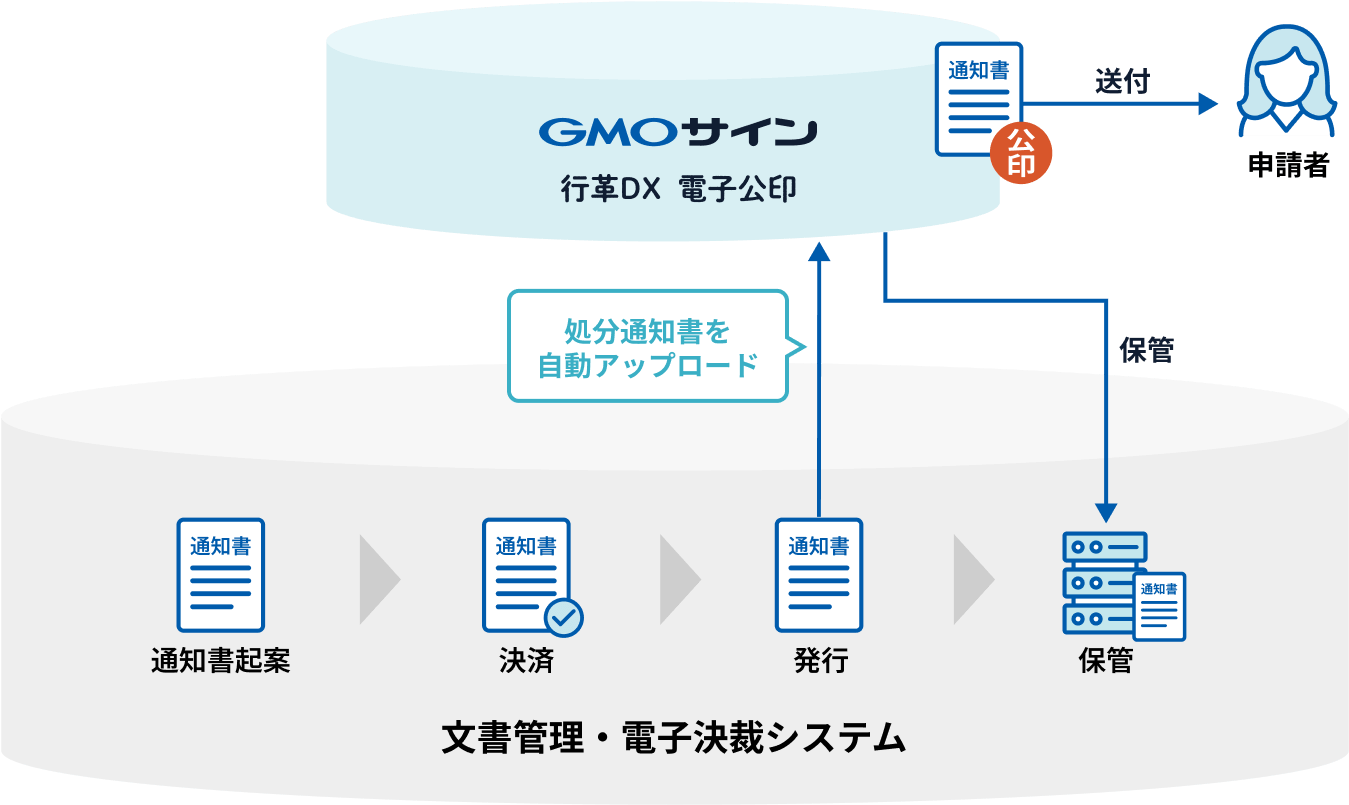

処分通知のデジタル化を効率的に進めるためには、既存の文書管理システムや電子決裁システムとの連携が必要になるケースがあります。連携によって、電子決裁で承認された文書に自動的に電子公印を付与したり、文書管理システムから直接処分通知を送付したりすることが可能になります。

たとえば「GMOサイン電子公印」では、熊本県菊陽町が導入している「ActiveCity文書管理システム(株式会社シナジー)」や長野県白馬村が導入を決めた「e-自治体 文書管理SaaS(富士電機株式会社)」といった自治体向けシステムとの連携実績があります。こうした連携が可能な場合、職員の作業負担を最小限に抑えながら、スムーズなシステム導入が実現できるでしょう。

自治体導入実績

システムの信頼性を判断する上で、実際の導入実績も重要な指標となります。自治体での導入実績が豊富であれば、行政特有の要件や課題に対しての蓄積されたノウハウの提供が期待できるでしょう。

たとえば、GMOサイン電子公印は、大阪府をはじめ大阪府東大阪市、熊本県菊陽町、長野県白馬村など、全国で導入実績があります。先行導入した自治体では、事業者への許可証発行などの手続きで活用が進んでいます。

また、導入実績を確認する際は、単に数だけでなく、どのような用途で活用されているか、導入後の評価はどうかなども重要です。可能であれば、既に導入している自治体の担当者から直接話を聞く機会を設けることも検討してみてください。

導入支援体制

処分通知のデジタル化の実現のためには、利用システムの機能面だけでなく、導入前後の支援体制の充実が欠かせません。特に処分通知のデジタル化は、組織全体での業務フロー調整や例規改正などの事前準備が必要となるため、専門的なサポートがあるかどうかが導入の成否を左右します。

- 例規改正の支援

- 業務フローの設計支援

- 部門ごとのフォルダ設定や承認フローの構築サポート

- 職員向け研修の実施

- 事業者向け説明会の開催支援

- 操作マニュアルや動画教材の提供

- 他自治体での成功事例やノウハウを共有

このようなサポートが、どこまで提供されるかを確認しておきましょう。

なお「GMOサイン電子公印」では、導入前の計画段階から運用開始後まで、専任チームがサポートを行うことが特徴の一つです。手厚い支援体制を用意しているので不安を解消でき、スムーズな導入が期待できます。

「GMOサイン電子公印」とは?LGWANからの利用や既存システムとの連携も可能

処分通知等のデジタル化にあたり、既存情報システムとの連携やセキュリティ面での不安、導入後の運用サポートなど、さまざまな課題を抱えている自治体担当者も多いのではないでしょうか。システム導入を検討中の自治体には、電子署名の真正性担保や処分通知の到達日時確認機能、ワンタイムパスワード発行による秘匿性確保など『処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方』で示された要件をすべて満たす「GMOサイン 行革DX 電子公印」の導入をおすすめします。

- 当事者型の電子署名を採用

自治体首長等の職責を明記した電子証明書による本人名義の署名が可能 - 自社で電子認証局、認定タイムスタンプ局を運営

厳格な監査基準のもと自社で電子認証局・タイムスタンプ局を運営しており、安心安全な電子署名を提供 - LGWAN環境での完全動作

LGWAN-ASP登録されており、LGWAN環境下でも無害化処理されることなく電子署名文書をダウンロードでき、法的効力を保持 - ISMAP認証取得済み

2024年7月に政府セキュリティ評価制度(ISMAP)の認証を取得し、国の求める高度なセキュリティ基準をクリア

このほかに、ISO27001、ISO27017、SOC2 Type1、SOC2 Type2などの国際認証も取得済み - 既存情報システムとの連携が可能

熊本県菊陽町「ActiveCity文書管理システム」などの文書管理システムや電子決裁システムとの連携が可能 - 専門チームによる手厚いサポート

導入前の要件定義から例規作成、職員研修まで一貫支援

さらに、2025年5月の地方自治法改正で定められた電子署名の新ルールにも完全対応し、災害時の条例公布など一定の要件を満たす必要があるケースでも「GMOサイン電子公印」の利用が可能となりました。これによって、災害時や緊急時でも迅速かつ安全に条例交付や行政手続きを進めることができます。

次章では具体的な導入事例や活用シーンをご紹介します。デジタル化目標の達成に向けて、GMOサイン電子公印の導入をぜひご検討ください

自治体における「GMOサイン電子公印」導入事例

この章では、自治体における電子署名サービスの具体的な活用シーンと、実際にGMOサイン電子公印を導入した大阪府、熊本県菊陽町、長野県白馬村の事例を詳しくご紹介します。

GMOサインは、処分通知などの各種通知文書の電子交付だけでなく、補助金申請や契約書の締結、各種証明書の発行、住民や事業者との合意形成など、幅広い行政手続きのオンライン化にも活用できます。

電子公印の活用が期待される行政文書例

自治体業務において、GMOサインの電子公印システムは幅広い分野での活用が期待されています。そこで自治体の担当課ごとに今後電子公印の活用が想定される文書の例を以下に挙げてみました。

| 担当課 | 文書例 |

|---|---|

| 児童福祉 | 児童手当認定通知書 保育所入所決定通知書 学童保育利用許可書 児童扶養手当証書 |

| 教育関係 | 就学通知書 就学援助認定通知書 奨学金貸与決定通知書 学校施設使用許可書 |

| 建築確認 | 建築確認済証 検査済証 建築計画概要書 建築確認申請受理証明書 |

| 開発許可 | 開発許可通知書 開発行為適合証明書 市街化調整区域内建築許可 |

| 道路・公園占用 | 道路占用許可証 公園使用許可証 |

| 環境保全 | 公害防止管理者選任届出受理書 特定施設設置届出受理書 騒音・振動規制法届出受理書 |

| 住宅関係 | 市営住宅入居決定通知書 家賃減免決定通知書 住宅リフォーム助成金交付決定通知書 |

| 産業振興 | 中小企業融資認定書 商店街活性化補助金交付決定通知書 創業支援証明書 |

特に利便性向上が期待できるのは、建築確認や開発許可、道路・公園占用許可といった都市計画関連の通知書です。これらは事業者への送付が多く、電子化によって手続きの迅速化が図れるため、地域経済の活性化にも貢献することが期待されます。

また、児童福祉に関する各種認定書などプライバシーに配慮が必要な文書においても、電子公印サービス上で安全に送付することが可能です。

大阪府での導入事例

大阪府では、行政手続きのDXを推進していましたが、ある課題に直面していました。それは、電子申請で受け付けた書類に対し、処分通知書などを交付する際に結局は紙に出力して公印を押し、郵送するというアナログな作業が残り、「入口」だけのデジタル化がかえって非効率を生んでいた点です。

年間100万件近くにのぼる処分通知の電子化は、府庁全体の業務改善に不可欠でした。

先行事例「東大阪市」を道しるべに

この課題解決のため、府は電子契約システムの応用に着目。その過程で、府内で先行してGMOサインを導入し処分通知の電子化に取り組んでいた東大阪市の事例を参考にしました。東大阪市へのヒアリングを通じて、府は導入への確信を得ます。

- 確かな業務効率化

紙への出力や郵送業務がなくなり、業務が大幅に効率化されていることを確認。 - 住民側の利便性

特別なソフトを使わず、一般的なPDF閲覧ソフトで電子署名を検証できるため、住民もスムーズに利用できることを把握。

この先行事例が、府が本格的な検証へ進む大きな後押しとなりました。

※東大阪市の事例紹介はこちら:「電子申請システムの導入を機に全国に先駆けて、通知書の電子交付に挑戦」

試行導入で見えた確かな効果

東大阪市の成功を参考に、府はまず道路環境課が扱う「特殊車両通行許可証」(年間6,000件)を対象に試行導入を実施。その結果、申請の受付から許可証の交付まで、一度も紙を介さない「一気通貫のデジタル処理」に成功しました。これによって、職員が押印のために書類を持って庁内を移動する手間や郵送作業が完全に不要になりました。事業者側からも「データをスマホで管理できて便利」と好評を得ています。

なお大阪府では、府内全43自治体の67%超にあたる29自治体でGMOサインの電子契約または電子公印サービスが導入されており(25年8月時点)、全国でも突出した導入率を誇っています。

熊本県菊陽町での導入事例

熊本県菊陽町は、人口約4万人の町でありながら、先進的なデジタル化の取り組みで注目を集めています。GMOサイン電子公印の導入は、町の規模に関わらず効果的なデジタル化が可能であることを実証する好例となっています。

熊本県菊陽町では、従来の紙ベースの業務においては、膨大な文書管理時間や保管場所の確保、担当職員の引継ぎや紙の廃棄作業の負担などが課題となっていました。この課題解決策として、電子契約サービスと電子公印サービスの導入に向けた競争入札が実施され、その結果「GMOサイン」が選定されました。選定の要因は、おもに以下の3つが挙げられます。

- 公文書管理法に準拠する行政機関向けの⽂書管理・電⼦決裁システム「ActiveCity文書管理システム(株式会社シナジー)」との連携が可能であること

- 職員がかんたんに操作できるシステム設計であること

- 自治体が求める強固なセキュリティ性能を持つこと

今回の導入により、菊陽町では契約書を「GMOサイン 行革DX 電子契約」を使って立会人型電子署名で電子的に締結できるようになりました。また、処分通知についても「GMOサイン 行革DX 電子公印」による首長の職責入りの当事者型電子署名で電子化し、「ActiveCity文書管理システム」と連携することで、決裁から交付、管理までを一括して電子化できるようになっています。

これまでの文書管理に関する課題が解決され、行政サービス全体の向上が期待されています。

長野県白馬村での導入事例

長野県白馬村では、行政サービスの向上と業務効率化を目指し、遠隔健康医療相談やシニアのためのスマホ入門教室、テレワークやコワーキングスペースの整備など、さまざまなデジタル化に取り組んでいます。

この課題を解決するため、白馬村は安全かつ利便性の高い処分通知の電子化サービスを比較し、その結果、富士電機の「e-自治体 文書管理SaaS」とGMOグローバルサイン・ホールディングスの「GMOサイン電子公印」の同時導入を決定します。

両サービスが連携することでより効率的で便利な処分通知の電子化が実現できる点が、導入の決め手だったとのことです。また、デジタル庁が発出した『処分通知等のデジタル化に関する基本的な考え方』に沿って、安全な電子化が可能となる点も高く評価されています。

(参考:長野県白馬村が富士電機の「e-自治体 文書管理SaaS」と GMOグローバルサイン・HDの「GMOサイン電子公印」を導入)

処分通知等のデジタル化についての不明点はGMOサインへご相談を

処分通知等のデジタル化は、自治体DXのラストワンマイルとして対応が必要な喫緊の課題です。デジタル庁が2023年3月31日に策定した「処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方」では、行政手続きの完全デジタル化が求められていますが、セキュリティ確保や技術要件への対応など、導入に不安を抱える自治体も多いのではないでしょうか。

「GMOサイン電子公印」は、首長等の職責を明記した電子証明書による本人名義の署名が可能な当事者型電子署名を採用しており、2024年7月には政府が定めるクラウドサービスの情報セキュリティ基準であるISMAP認証も取得しました。加えて、「LGWAN-ASP」に登録されているため、LGWAN環境での運用や既存自治体業務との連携にも高い親和性を備えています。

既存の文書管理システムと組み合わせて効率化を実現できるだけでなく、これまで多くの自治体で培ってきたノウハウをもとに、最適な運用方法を提案できる点もGMOサインの強みです。専任チームによる導入・運用サポートも充実しているため、安心してデジタル化を進められるでしょう。

処分通知のデジタル化でお悩みの際は、豊富な自治体導入実績とノウハウを持つGMOサインにぜひご相談ください。