2024年7月より、Business Standard以上のプランを利用する企業ユーザー向けに、Google Workspaceの電子署名機能が一般ベータ版として利用できるようになりました。日常的に使用しているGoogleドキュメント内で契約業務を完結できるようになったことで、利便性は大きく向上するでしょう。

この記事では、Google Workspaceの電子署名機能について、その特徴から実際の使い方、他社の電子契約サービスとの比較まで詳しく解説していきます。

電子署名を業務に導入する際は、単に便利な機能を使うだけでなく、法的証拠力の確保やセキュリティ、社内体制など多角的な観点から検討することが重要です。特に契約の法的証拠力を重視する場面では、Google Workspaceの機能だけでは不十分な場合もあります。

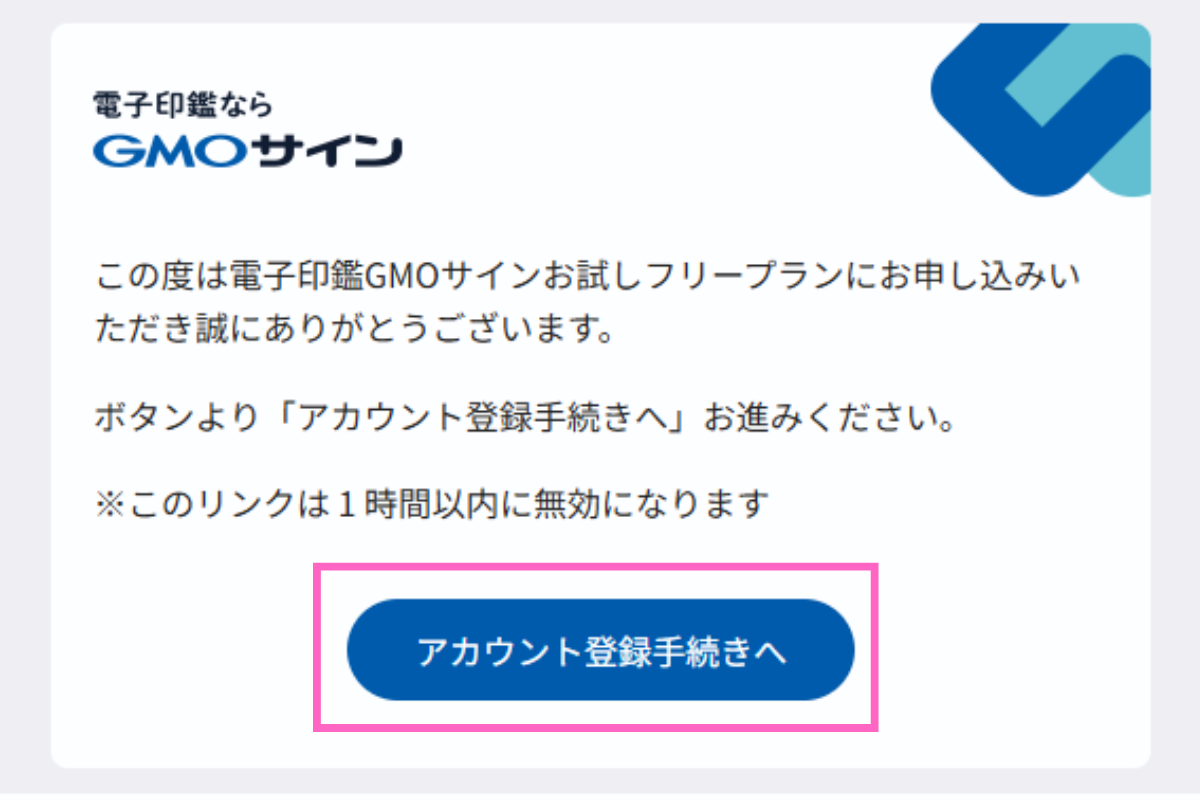

そのため、より確実で安心な契約締結を実現するために、電子印鑑GMOサインをはじめとした電子契約サービスの併用がおすすめです。GMOサインは、4ステップのアカウント登録後、PDFファイルをアップロードしてかんたんな操作を行うだけで、すぐに法的証拠力のある電子署名を入れられます。

GMOサインのお試しフリープランでは、月に5件までの電子署名および送信が無料で利用できます。ぜひお気軽にお試しください。

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)

そもそも電子署名とは?

電子署名とは、紙の契約書における印鑑やサインの代わりに、電子文書に対して本人性と非改ざん性を証明するデジタル技術です。日本では2001年に施行された電子署名法により、一定の要件を満たした電子署名には手書き署名や押印と同等の法的証拠力が認められています。

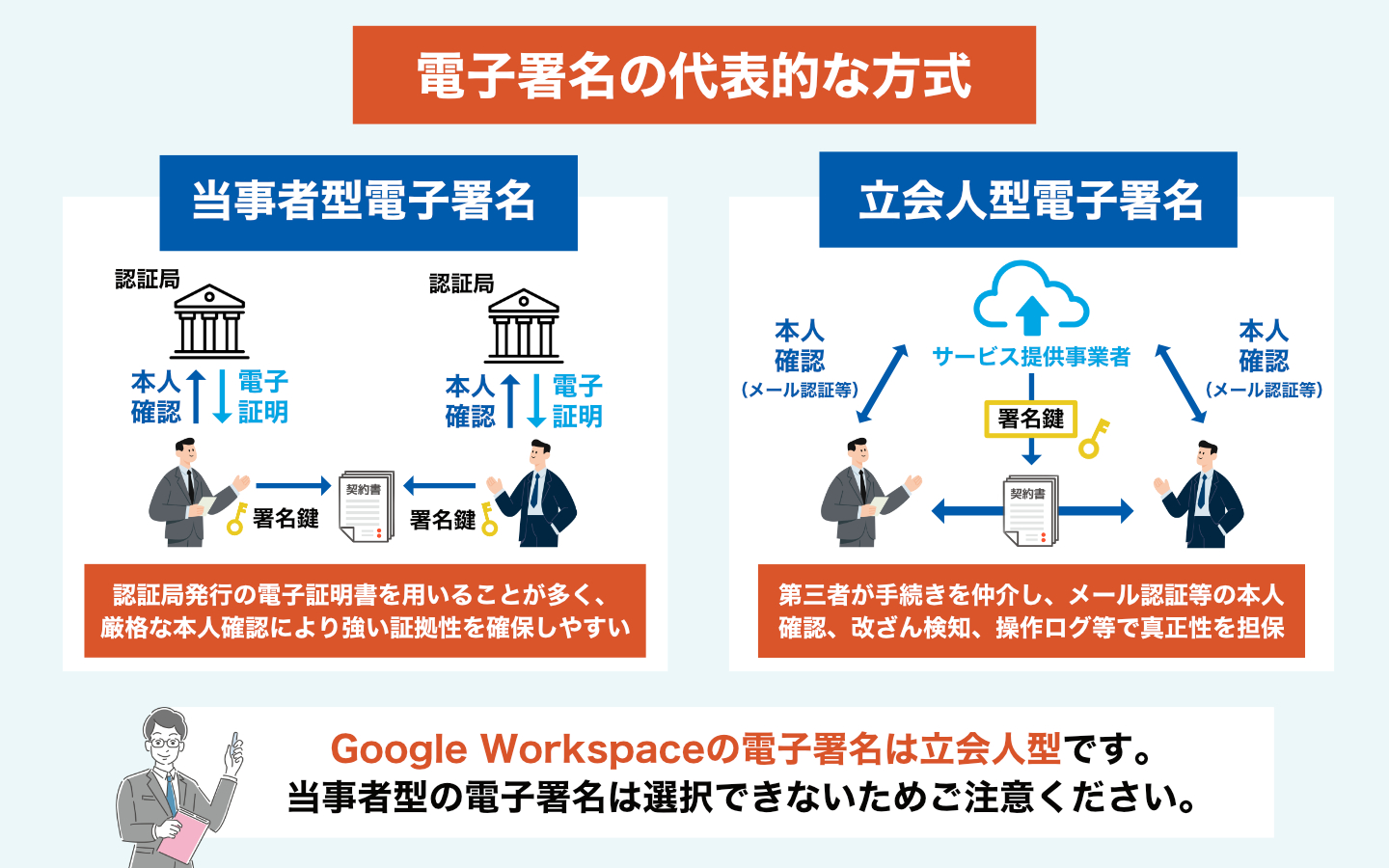

電子署名には大きく分けて「当事者型」と「立会人型」の2種類が存在します。当事者型は契約者自身が電子証明書を取得して署名する方式で、より強い法的証拠力を持つのが特徴です。

一方の立会人型は、第三者である電子契約サービス事業者が署名を行う方式です。メール認証などの簡易な確認のみで手軽に利用できる反面、法的証拠力は当事者型に比べて高くありません。

契約といえば紙の契約書にハンコを押すシーンを思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。しかし、最近はリモートワークの普及やペーパーレス化の推進により、多くの企業が電子署名を導入しています。

Google Workspaceに電子署名機能の特徴

2024年7月より、Google Workspaceの電子署名機能が一般ベータ版として利用できるようになりました。この章では、Google Workspaceの電子署名の特徴を解説します。

なお、対象のプランは以下のとおりです。

- Workspace Individual アカウント

- Business Standard

- Business Plus

- Enterprise Starter

- Enterprise Standard

- Enterprise Plus

- Enterprise Essentials

- Enterprise Essentials Plus

- Education Plus ユーザー

現時点ではBusiness Starterプランおよび個人のGoogleアカウントでは利用できないため、ご注意ください。

さまざまな契約書に対応

Google Workspaceの電子署名機能は、雇用契約書や秘密保持契約書(NDA)、売買契約書、請負契約書など、ビジネスで使用される幅広い契約書類に対応しています。

- 署名フィールド

- 日付

- チェックボックス

- テキスト入力欄など

このような契約書に必要な要素を配置できます。

複数の署名者が必要な契約においても、最大10名に署名依頼を行えます。また、PDFファイルのアップロードにも対応しているため、既存の契約書フォーマットをそのまま活用することも可能です。

いつものGoogleドキュメント上で署名・送信・管理ができる

Google Workspaceで電子署名が行えることの最大のメリットは、普段から使い慣れているGoogleドキュメント上で、電子署名の工程を完結できることです。別の電子契約サービスに移動したり、新たなツールの使い方を覚えたりする必要がなく、文書作成から署名依頼、署名済み文書の管理まで、一つのツールの中で業務を進められます。

署名依頼は、ドキュメントのツールメニューからかんたんにアクセスでき、数クリックで署名者にリクエストを送信できます。署名者側も特別なアカウント作成は不要で、メールで受け取ったリンクから直接署名することが可能です。使い方がわかりやすいので、社内外の人との契約も手間なく行えるでしょう。

また、完了した契約書は自動的にGoogle Driveに保存されるため、保存や検索もかんたんです。フォルダ分けやタグ付けによる整理もできるので、契約書管理の効率が大幅に向上することが期待されます。

通知機能やログ管理機能も搭載

Google Workspaceでの電子署名は、署名プロセスの進捗管理を支援する通知機能も充実しています。署名依頼の送信や署名の完了、期限切れの警告など、各段階で関係者に自動的にメール通知が送られるため、契約の停滞を防げます。また、リマインダー機能を活用すれば、署名が遅れている相手に定期的に催促メールを送ることも可能です。

組織内での電子署名の利用を制御できる

Google Workspaceの管理者は、管理コンソールから組織全体の電子署名機能の利用を細かく設定できます。特定の部門やチームにのみ機能を開放したり、外部組織との署名を制限したりと、企業のセキュリティポリシーにあわせた柔軟な設定が可能です。

組織単位(OU)やグループレベルでのアクセス権限設定により、たとえば法務部門には署名作成から管理まですべての機能を許可する一方、一般従業員には署名済み文書の閲覧権限のみを付与するといった使い分けも行えます。重要な契約書については事前に法務部門のチェックを必須とするなど、詳細な権限設定を行うことで、権限のない従業員による不適切な契約締結を防げるでしょう。

Google Workspaceのセキュリティインフラを活用したセキュリティの高さ

電子署名を行ううえで、Googleの世界最高水準のセキュリティインフラを活用できることは、大きな安心材料でしょう。Google Workspaceのデータは複数のデータセンターに分散して暗号化保存され、災害や障害が発生しても業務継続性が確保されます。ISO27001やSOC2/3など、国際的なセキュリティ認証も取得しており、監査対応も万全です。

AIを活用した検知システムにより、不正アクセスやマルウェアから契約書を守れることも特徴の一つです。GDPRやCCPAなど、プライバシー規制への対応も考慮されており、グローバル企業でも安心して利用できる環境が整っています。

Google Workspace 電子署名の利用手順

Google Workspaceで電子署名を利用する手順は非常にかんたんです。特別な技術や知識は必要なく、普段Googleドキュメントを使っている方なら、すぐに使いこなせるでしょう。

ここでは、実際の署名依頼から完了までの具体的な手順を、画面の流れに沿って詳しく説明していきます。

Googleドキュメントで文書を開く

まず、署名を必要とする契約書や文書をGoogleドキュメントで開きます。新規作成する場合は、通常どおりGoogleドライブから「新規」→「Googleドキュメント」を選択して文書を作成します。

既存のWord文書やPDFファイルを使用する場合は、Googleドライブにアップロードしてから、Googleドキュメント形式に変換することをおすすめします。

ツールメニューから「電子署名」を選択

文書の準備が整ったら、画面上部のメニューバーから「ツール」をクリックします。ドロップダウンメニューの中に「電子署名」という項目が表示されるので、選択してください。

電子署名機能が有効になっていない場合は、管理者に連絡して機能を有効化してもらう必要があります。Business Standard以上のプランであれば、基本的に利用可能ですが、組織の設定によっては制限されている場合もあるため、その際は担当者に確認してみてください。

「署名をリクエスト」をクリック

電子署名メニューが開いたら、「署名をリクエスト」ボタンをクリックします。

ここでは、署名者の情報入力や署名期限の設定、メッセージの追加など、契約に必要な各種設定を行います。

署名者のメールアドレスを追加し、署名欄をドキュメント内に配置

署名者の追加画面で、契約当事者全員のメールアドレスを入力します。

複数の署名者がいる場合は、「署名者を追加」ボタンをクリックして、必要な人数分のメールアドレスを登録します。署名者は現在、最大10名まで追加可能です。

署名者の設定が完了したら、実際の文書内に署名欄を配置しましょう。署名フィールドのツールバーから「署名」アイコンをドラッグして、文書内の適切な位置にドロップするだけなのでかんたんです。

リクエストを送信

すべての設定が完了したら、最後に「送信」ボタンをクリックして署名リクエストを送信します。

送信前に、設定内容の最終確認画面が表示されるので、署名者のメールアドレスや署名期限、添付メッセージなどに誤りがないかをもう一度確認しましょう。

送信後は、署名の進捗状況をリアルタイムで確認できます。誰が署名を完了し、誰がまだ未対応なのかが一覧で表示され、必要に応じてリマインダーを送信することも可能です。

署名者にメールが届くので、リンクを開いて署名を行う

送信すると、署名者に署名依頼のメールが自動送信されます。署名者は、メール内のリンクをクリックするだけで、ブラウザ上で文書への署名が行えます。

署名後、「完了としてマーク」ボタンをクリックし、利用規約に同意すると署名完了です。すべての署名が完了すると、関係者全員に完了通知が送られ、署名済み文書が自動的に保存されます。

Google Workspaceの電子署名の注意点

Google Workspaceの電子署名機能は多くのメリットがある一方で、導入前に理解しておくべき注意点も存在します。特に法的証拠力やセキュリティ面は、ビジネスに大きな影響を与える可能性があるため、慎重な検討が必要です。

法的効力・コンプライアンス面に課題(立会人型の場合)

Google Workspaceの電子署名は「立会人型」という方式を採用しており、これは法的証拠力の面で一定の制限があります。立会人型では、Google(第三者)が署名を証明する形となるため、当事者が直接電子証明書を用いる「当事者型」と比較すると、裁判での証拠能力が劣ります。

また、Google Workspaceの電子署名は、電子帳簿保存法など日本国内の法的要件に完全には準拠していない点にも注意が必要です。タイムスタンプの付与や長期署名への対応など、日本の法規制が求める要件を満たすためには、追加の対策が必要になる場合があります。税務調査に備えて、別途対応システムの導入を検討することも必要でしょう。

業界特有の規制への対応も課題となる可能性があります。金融業界や医療業界など、厳格なコンプライアンス要件がある分野では、Google Workspaceの電子署名だけでは不十分な場合があり、電子印鑑GMOサインのような専門的な電子契約サービスとの併用も検討することをおすすめします。

アクセス権限の管理など、社内での体制作りが不可欠

電子署名機能を安全に運用するためには、適切な権限管理体制の構築が不可欠です。誰がどの契約書にアクセスでき、誰が署名権限を持つのかを明確に定義し、システムに反映させる必要があります。

これまで利用していた紙やほかの電子契約ツールでの承認方法と、Google Workspaceの電子署名の運用フローがきちんと連携できるように調整することが重要です。たとえば、社内で使われている承認印や決裁ルートをGoogle Workspace上で再現するために、署名者や承認者の役割を明確化し、事前にワークフローを設計しましょう。

移行期間中は紙と電子の仕組みが混在するおそれもあります。現場が混乱しないよう、契約書ごとに運用方法を一覧化したガイドラインを作成したり、説明会やマニュアル配布を行うことも大切です。定期的なフォローアップや質問受付の窓口を設けることで、スムーズな移行を実現できます。

署名データの漏えいやアカウント乗っ取りリスク

Google Workspaceを使う際には、Googleサービスならではのリスクにも気をつける必要があります。

- Googleアカウントの乗っ取り

- そのアカウントで管理している契約書や重要なデータの漏えい

- 本人になりすました契約

- Googleのサービスの障害

- アカウントが停止

こうした可能性がゼロではありません。もし機密情報が含まれる契約書が外部に流出すると、競合他社に情報が渡ったり、個人情報保護法違反になるおそれもあるでしょう。社内でも退職予定者が契約書を持ち出したり、権限を悪用して不正な契約を結ぶリスクがあるため、こうした問題を防ぐための対策が必要です。

Google Workspaceとほかの電子契約サービスとの違いは?

Google Workspaceの電子署名機能と専門的な電子契約サービスには、それぞれ特徴があります。以下の表は、電子契約サービス大手の電子印鑑GMOサインと比較した場合の違いをまとめたものです。

| 比較項目 | Google Workspace | 電子印鑑GMOサイン |

|---|---|---|

| 導入コスト | Google Workspaceの月額利用料に含まれる | 月額基本料金¥8,800+送信料¥100/件(※1) |

| 本人確認強度 | 立会人型 (メールアドレス認証のみ) | 立会人型と当事者型の両方に対応 (電子証明書による本人確認可能) |

| 改ざん防止 | 監査証跡が残る | 認定タイムスタンプ付与 |

| 電子帳簿保存法対応 | 部分的対応 (法的証拠力が不十分とみなされる可能性あり) | 完全対応 (クラウド上で適切に管理可能) |

| API連携 | 各種業務システムとAPI連携可能 | 各種業務システムとAPI連携可能 |

Google Workspaceは既存環境との親和性と使いやすさで優れる一方、GMOサインは法的証拠力とコンプライアンス対応に優れています。

Google Workspaceの電子署名機能の活用例

Google Workspaceの電子署名機能は、あらゆる業種・規模の企業で活用できますが、その特性を理解した上で、適切な用途に使用することが重要です。ここでは、Google Workspaceの電子署名が向いているケースと、ほかの電子契約サービスを検討すべきケースを具体例とともに紹介します。

Google Workspaceの電子署名が向いているケース

スタートアップや中小企業で、コストを抑えながら電子契約を始めたい場合に最適です。すでにGoogle Workspaceを導入している企業なら、追加投資なしで電子署名機能を利用開始できます。

- 社内の雇用契約書

- 業務委託契約書

- NDAなど

こうした社内における定型的な契約書には活用できるでしょう。また、教育機関や非営利団体での活用も増えています。

- 保護者への同意書

- ボランティアの参加同意書

- 講師との業務委託契約など

このように、枚数が多い書類でも、Google Workspaceの電子署名機能を使えば効率よくまとめて処理できます。

Google Workspaceの電子署名が向いていないケース

Google Workspaceの電子署名は、以下のような高額かつ法的リスクの高い契約には適していません。

- 不動産取引

- M&A

- 金融商品の契約など

これらの契約では、より強固な本人確認と法的証拠力が求められるため、電子証明書を用いた当事者型の電子契約サービスを選択すべきです。訴訟リスクが高い業界では、コストや利便性よりも裁判での証拠能力を最優先に考える必要があります。

また、電子帳簿保存法への準拠が必要な企業も、別のサービスを検討すべきでしょう。税務調査に耐えうる証跡管理やタイムスタンプの付与など、法令要件を満たすためには、専門的な電子契約サービスや文書管理システムとの連携が不可欠です。

法的証拠力を求められる契約なら電子印鑑GMOサインでの電子署名がおすすめ

Google Workspaceの電子署名機能は、使い慣れた環境で手軽に電子契約を始められる優れたツールです。特に中小企業や月間契約件数が少ない組織では、業務効率化の実現に役立つ機会も多くあります。

このような場合は、当事者型電子署名に対応し、認定タイムスタンプや長期署名などの機能を備えたGMOサインのような電子契約サービスの利用がおすすめです。

GMOサインは、アップロードしたPDFファイルにかんたんな操作で、電子署名法に準拠した法的証拠力のある電子署名を挿入できることが特徴です。導入企業数は350万社以上(※1)で、国内シェアNo,1(※1,2)を獲得しています。月に5件までの電子契約が無料で行えるお試しフリープランも利用できるので、法的証拠力のある電子署名を手軽に利用したい方はぜひご利用ください。

電子署名ツールを選ぶ際は、手軽さやコストだけでなく、法的証拠力の確保が重要なポイントです。用途と重要度に応じて適切な電子署名サービスを選択しましょう。

※1. 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)

※2. 電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の送信数(タイムスタンプのみの契約を除く。電子署名法の電子署名の要件より)。 自社調べ(2024年8月)