\ 期間限定キャンペーン実施中 /

【予告】GMOサイン10周年特別セミナー

\ イベント参加特典あり /

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

【予告】GMOサイン10周年特別セミナー

電子サインと電子署名の具体的な違いは?

自社の契約にはどちらが適している?

法的に問題がないか、あとでトラブルにならないか心配…

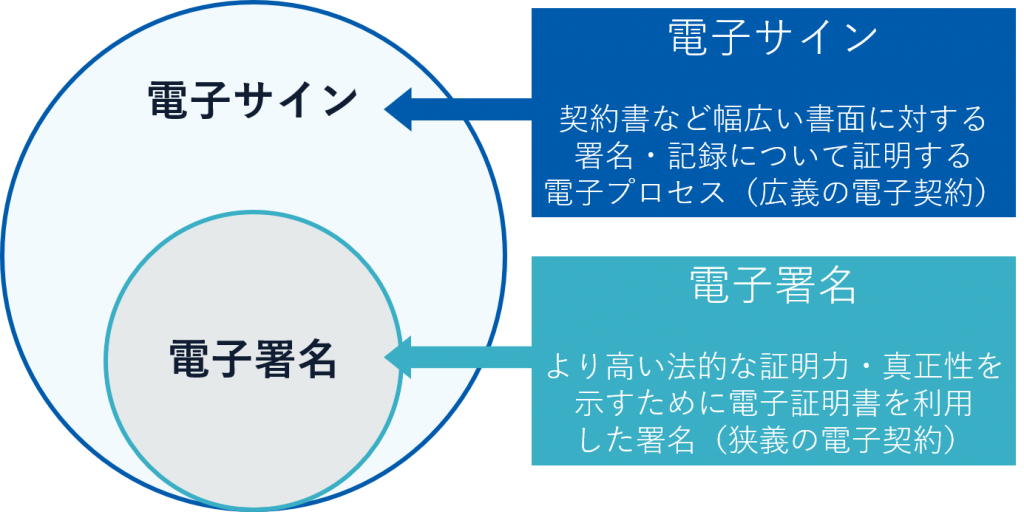

結論からお伝えすると、電子サインと電子署名には以下のような違いがあります。

なお一般的に電子サインは電子的な署名行為全般を指す広義の言葉です。つまり電子署名は、電子サインと全く異なるものではなく、「電子サインの種類の一つ」という認識が一般的といえます。ただし本記事では、電子サインの中でも電子署名に該当しないものを電子サインとあえて仮定し、その違いについてわかりやすく解説しています。

電子サインと電子署名の選び方を間違えると、重要な契約で「本人が署名したことを証明できない」として裁判で不利になるリスクがあります。また、悪意のある第三者に契約内容を書き換えられても気づけないといった深刻なトラブルに発展する可能性もあるため、注意が必要です。

安心して契約を結ぶためには、法的証拠力の高い電子署名ができる電子契約サービスの利用がおすすめです。なかでも電子印鑑GMOサインなら、使いやすさを担保しながら電子署名を利用できます。

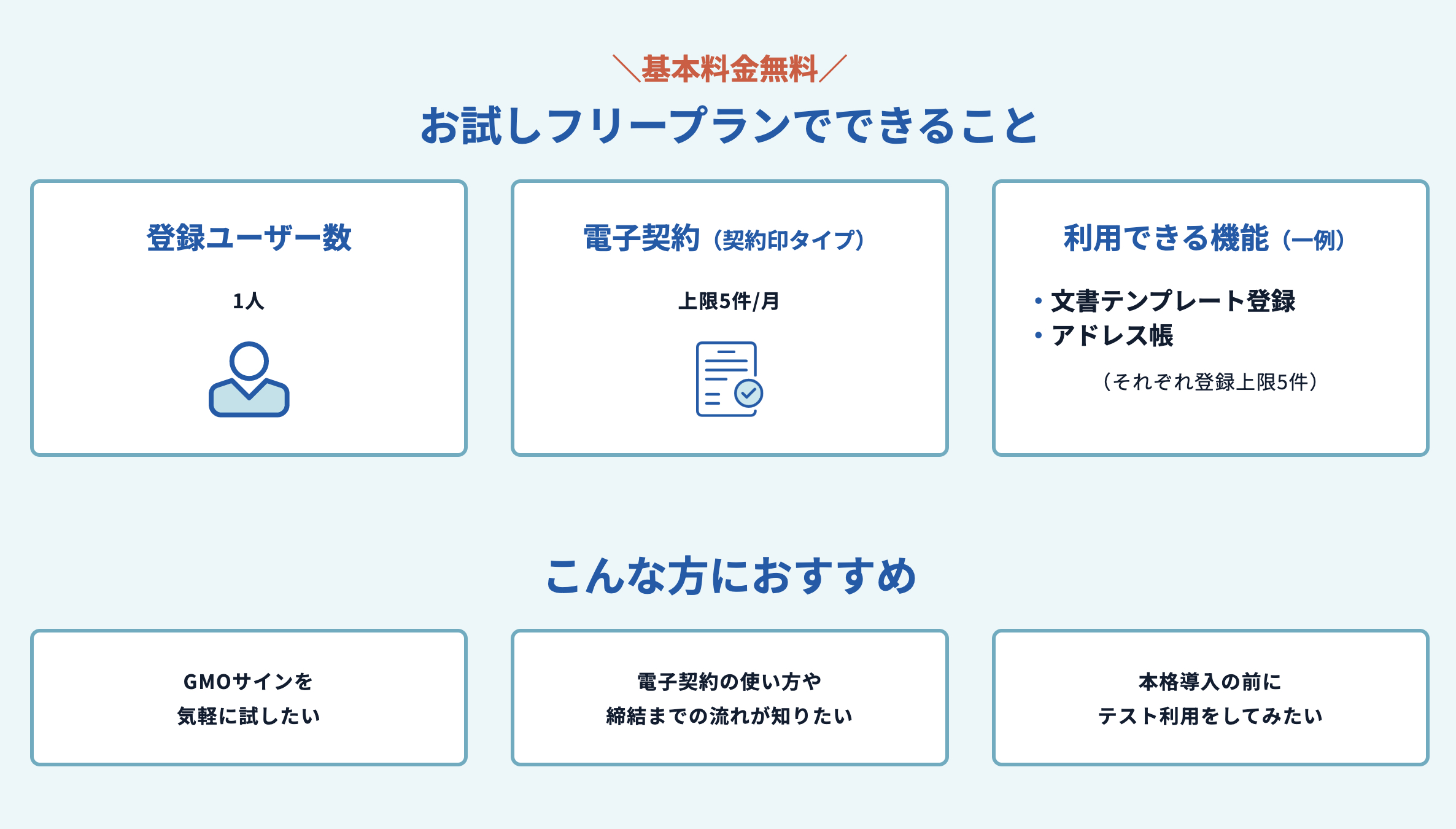

GMOサインは無料プランも用意しています。月5件までの契約締結が可能で、基本的な電子署名機能や契約書の保管理機能などが利用できます。

電子サイン・電子署名・電子契約は、すべてパソコンやスマートフォンなどの電子端末を活用した契約手続きに関する言葉です。それぞれの特徴や違いについて、順を追って解説します。

電子サインとは、メールへの記名やタブレットへの手書きサインなど、電子的に行われる署名全般を指す広い言葉です。手軽に利用できる反面、本人性や非改ざん性の証明力は限定的です。あくまで本人が同意したとされる見た目上の意思表示としての役割にとどまります。実際、多くの電子サインには改ざん防止機能がなく、備わっていても限定的です。

ただし業務上の簡易なやり取りや、社内文書の承認などには十分な手段とされており、導入コストも低いため幅広く利用されています。

正式な契約を締結するために必要な手段というよりは、あくまで「意思表示の証拠」として使われるのが特徴です。

電子署名は、電子サインの一種という位置づけですが、広義の電子サインよりも高い安全性を備えています(※)。本人確認や文書の改ざん防止のために、公開鍵暗号技術や認証局(CA)などの高度な仕組みを利用しているのが特徴です。

この仕組みによって、「誰がその文書に署名したのか」を技術的に証明できるだけでなく、署名後に文書の内容が1文字でも変更されると即座に検知できます。署名後の不正な書き換えがあった場合でも、改ざんを確実に発見できるため、電子サインや紙の契約書よりも高い安全性と信頼性を実現しているといえるでしょう。

電子署名法により、一定の要件を満たした電子署名は「本人によって真正に成立したと推定される」と定められており、紙の署名・押印と同等の証拠力が認められています

企業間の契約や公的な手続きでも使われており、信頼性や安全性が重視されるビジネスシーンでは不可欠な仕組みといえます。

電子署名には、署名方法によって大きく2つのタイプがあります。どちらを選ぶかで利便性やコストが変わるため、理解しておくことが重要です。

契約者本人ではなく、電子契約サービスの事業者が電子署名を行うタイプです。契約者はメールアドレスによる認証などで本人確認を行います。

署名者本人が、事前に認証局による厳格な本人確認を経て自身の電子証明書を取得し、それを用いて署名するタイプです。

多くの電子契約サービスは手軽な「立会人型」のみに対応していますが、GMOサインは、この「立会人型」と「当事者型」の両方に対応しており、契約の重要度に応じて柔軟に使い分けることが可能です。

電子契約とは、契約に関するすべての手続きをオンラインで行う方法を指します。契約書の作成から署名、締結から管理まで、紙を使わずデジタルで行います。そのため、電子サインや電子署名などは電子契約の一部といえます。

従来の紙による契約では、印刷や郵送、押印や保管など多くの手間と時間がかかっていました。しかし、電子契約では印刷から保管までオンラインで効率よく進められます。検索性や監査対応などの面でも優れており、情報の漏えいや紛失リスクの低減、コンプライアンス強化といった面でもメリットがあります。

電子契約は「契約業務全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を実現する仕組み」といえるでしょう。

\\ こちらの記事もおすすめ //

電子サインと電子署名の概念の違いをお伝えしましたが、この章ではよりそれぞれの違いについて4つの項目で具体的に比較してみます。

電子サインと電子署名の最も大きな違いは、本人確認や改ざん防止の技術的仕組みにあります。

電子サインは、画面上で手書きサインを描いたり、あらかじめ登録した署名画像を貼り付けたりする方法が一般的です。特別な機器や証明書は必要なく、操作もかんたんです。

これに対して電子署名は、認証局が発行する電子証明書を使用します。署名者は事前に厳格な本人確認を経て電子証明書を取得し、秘密鍵と呼ばれる暗号技術を用いて文書に署名を施します。また、通常はタイムスタンプを併せて使い、いつ誰が署名したかが明確に記録されるのも特徴です。

電子署名は、PKI(公開鍵基盤)という高度な暗号技術により、署名の真正性が証明される仕組みになっています。そのため、第三者による成りすましや偽造のリスクを大幅に低減できるのです。

セキュリティ面では、電子署名が圧倒的に優れています。

電子署名に該当しない電子サインは署名画像やテキストデータを文書に付加するだけなので、容易に改ざんが可能です。悪意のある第三者が文書内容を書き換えても、それを検知する仕組みが十分ではありません。

一方、電子署名では暗号技術により文書全体をしっかりロックします。署名後に1文字でも変更があれば、検証時にエラーが発生して改ざんが即座に判明します。さらに、認証局という信頼できる第三者機関が介在することで、署名の有効性が担保されています。また、長期保存が必要な文書では、暗号技術の進化に合わせて安全に保管できる方法(長期署名)があります。

このような多層的な安全対策により、電子署名は技術的に本人性と非改ざん性を担保できるため、紙の署名や押印以上に高い信頼性を実現できます

契約において訴訟問題に発展した際、法的証拠力の有無はたいへん重要です。電子サインと電子署名では、証拠としての強さに大きな違いがあります。

| 電子サイン | 当事者間の合意を示す証拠にはなりうるが、本人であることの証明が難しく、証拠力は相対的に弱い。 |

|---|---|

| 電子署名 | 電子署名法により手書きの署名や押印と同等の証拠力が認められ、裁判でも強い証拠として扱われる。 |

日本においては、「電子署名法」により、以下の要件を満たす電子署名は紙の署名や押印と同等の証拠力を持つと認められています。

第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

電子署名の場合、「本人による署名であること」と「改ざんが検知できること」が担保できていれば、法的証拠力があると認められるのです。

電子署名は、技術的裏付けによって法的証拠力がきわめて高く、裁判などでも有効な証拠として扱われます。一方、電子サインは本当に本人が署名したのか証明することが難しいため、必ずしも法的証拠力が保証されているわけではありません。

電子署名に該当しない電子サインも契約の証拠にはなり得ますが、裁判などで「本当に本人が署名したのか」「内容は改ざんされていないか」が争点となった場合、その証明力が弱く、証拠として不十分と判断されるリスクがあります。そのため、重要な契約や、契約後にトラブルが起きる可能性がある場合は、電子署名法に準じた電子署名を行ったほうが安全です。

電子署名は電子署名法によってしっかりと法的証拠力が認められているので、重要な契約には電子署名を選びましょう。

電子サインを入れられるソフトやサービスには、無料で使えるものも多くあります。アカウントを作るだけですぐに始められ、社内の書類やかんたんな契約にも手軽に利用可能です。一方で電子署名の導入には、電子証明書の取得費用や電子契約サービスの利用料がかかります。

電子証明書を発行する場合、法務省発行の商業登記電子証明書が12カ月分で3,800円(※1)、民間認証局では12カ月分で1〜4万円ほどが必要です。また、電子契約サービスを利用する場合は、月額数千円~数万円程度の利用料に加え、送信1件あたり100〜300円程度がかかります。

電子署名を導入する場合は、電子証明書の取得やシステムの設定だけでなく、社内での使い方の説明や教育も必要です。そのため、電子サインよりも導入に時間とコストがかかる傾向があります。

しかし、契約トラブルのリスク低減や業務効率化による長期的なメリットを考慮すれば、重要な取引が多い企業にとっては必要な投資といえるでしょう。コストを抑えたい場合は、用途や予算に応じて両者を使い分ける方法もおすすめです。

また、電子印鑑GMOサインのような電子契約サービスでは、月に5件までの電子署名が無料で行えるお試しフリープランも利用できます(立会人型電子署名に限る)。法的証拠力のある電子署名を無料で行いたい方は、GMOサインの利用も検討してみてください。

(※1 参考: 法務省 電子証明書取得のご案内)

電子サインと電子署名の違いについて解説しましたが、実務においてはどのような使い分けが望ましいのでしょうか。この章では、電子サインと電子署名の使い分け方をシーン別にお伝えします。

日常的な業務や社内向けの書類では、スピードと手軽さを重視し、電子サインを導入するのが望ましいでしょう。以下のようなケースでは、厳格な本人確認や法的証拠力が求められることはないため、電子サインで十分です。

電子サインは、署名画像や名前のデータを文書に挿入するだけで済むので、非常にかんたんでスピーディーに行えます。社内業務やルーティンワークの効率化においては大きく役立つでしょう。

電子署名は取引先との重要な契約書や、万が一のトラブルに備えて確実な証拠を残したい場合に適しています。以下のような、法的証拠力が問われる文書では、本人性の証明や改ざん防止の機能を備えた電子署名が望ましいでしょう。

電子署名は、誰が・いつ・どの文書に署名したかを技術的に証明できるため、裁判でも強い証拠になります。そのため従業員との契約や企業間取引においては、セキュリティと法的証拠力の両方を備えた電子署名を使うことが推奨されます。

電子署名を利用することで、取引先との信頼関係を保ちつつ、企業のリスク管理にもつながるでしょう。

ビジネスの現場では電子サインよりも電子署名のほうが安心ですが、用途によっては手間や金額が割に合わないと感じる場合もあるかもしれません。電子サインと電子署名のどちらを選ぶべきか迷った際の、判断ポイントについて解説します。

| 電子サイン | 日常的な社内文書で承認するとき (例:稟議書、出勤簿など) |

|---|---|

| 電子署名 | 重要な契約を締結するとき (例:取引基本契約、秘密保持契約、金銭消費貸借契約など) |

契約や文書の重要度は、電子サインと電子署名を選ぶうえで最も分かりやすい基準といえるでしょう。社内承認や軽微な取引覚書、日常業務での確認書類など、法的な争いになる可能性が低い文書であれば、手軽で低コストな電子サインで十分です。

一方、長期的な取引契約や高額な商取引、知的財産や機密情報を扱う契約などは、後々のトラブルに備え、証拠力の高い電子署名を使ったほうが安心です。重要度が高い文書ほど、改ざん防止や本人性の担保が求められます。

重要度の低い文書はスピードと利便性重視で電子サインを選び、重要度の高い文書は安全性と証拠力重視で電子署名を選ぶとよいでしょう。

| 電子サイン | 訴訟リスクが低く、法的証拠力や本人確認がそこまで求められない場合 (例:出張申請、勤怠承認、社内稟議、議事録確認など) |

|---|---|

| 電子署名 | 訴訟に発展する可能性があり、法的証拠力や本人確認が強く求められる場合 (例:売買契約、業務委託契約、秘密保持契約、雇用契約など) |

重要な契約書や金額が大きい・期間が長い取引の場合、後でトラブルになるリスクがあります。そのため、誰が署名したかをしっかり確認できて、内容が書き換えられていないことも証明できる電子署名が適しています。

裁判になったときも、電子署名なら証拠として認められるので安心です。

一方、社内のルーティンワークや意思確認だけで足りる文書では、スピードと手軽さを優先して電子サインにとどめても問題ありません。

たとえば出張申請や勤怠承認などの社内書類は、後に訴訟リスクがほぼ想定されず、改ざん防止機能が強く求められるわけではないでしょう。そのため、署名画像の貼り付けやタブレットでのサイン入力といった簡易的な電子サインが適しています。

導入コストや運用負担も重要な判断ポイントです。電子サインは無料で利用できるサービスも存在し、導入のハードルが低いと言えます。電子証明書や高度なシステム構築が不要なため、初期費用や維持費をかけずに行える点がメリットといえるでしょう。

一方、電子署名は電子証明書の取得や電子契約サービスとの契約が必要で、年間数千円〜数万円のコストがかかります。法人での導入では、複数ユーザーの証明書管理や、既存業務システムとの連携設定なども考慮しなければなりません。

なお、立会人型電子署名を利用できるサービスを選べば、自社で電子証明書を取得する必要はありません。立会人型電子署名とは、サービス提供事業者の電子証明書(電子署名)を利用する方法です。利便性も確保しながら、紙契約と同等の証拠力も担保できます。

署名方法の選定において見落としがちなのが、相手方がどのような形式を求めているかという視点です。

大手企業や官公庁との取引では、セキュリティポリシーや内部規定により、電子署名でなければ契約を受け付けないケースが少なくありません。特に金融機関や医療機関など、コンプライアンスに厳格な業界では、本人性と非改ざん性を技術的に保証できる電子署名が必須条件となることがあります。

反対に、スタートアップ企業やIT企業との取引では、スピード感を重視して電子サインで十分とする場合も見受けられます。業務委託契約や秘密保持契約など、日常的に発生する契約書については、電子サインでの締結を受け入れているところもあるというのが実情でしょう。

重要なのは、主要な取引先に事前にヒアリングを行い、どちらの方式を希望するか確認しておくことです。

両方の仕組みを導入して使い分けるという選択肢もありますが、運用が複雑になるため、できるだけ統一した方式で進められるよう調整することが望ましいといえます。

実際の業務フローや利用シーンも、電子署名と電子サインを選択するうえで重要な判断材料となります。

日々大量の契約書を処理する必要がある営業部門では、承認フローが簡潔で処理スピードの速い電子サインが適しているケースが多いでしょう。見積書や発注書、請求書など、取引の基本となる書類を迅速に処理できることで、ビジネスのスピードアップにつながります。

これに対し、法務部門が関与する重要契約や、複数部署の承認が必要な稟議プロセスを経る契約では、電子署名の厳格性が求められることが多くなります。特に上場企業では、内部統制の観点から承認履歴や証跡管理が重要視されるため、改ざん防止機能が技術的に保証される電子署名が選ばれる傾向にあります。

既存のワークフローシステムとの連携可能性や、文書管理システムへの取り込みやすさも確認しておくと、導入後の運用がスムーズに進むでしょう。

ここまで電子サインと電子署名の違いや、選び方を解説してきました。しかし、はじめて電子サインや電子署名を利用する方にとっては、どうやって始めればよいのか分からないでしょう。この章では、実際にどちらかを導入する場合の方法について解説します。

電子サインは、おもに以下の3つの方法で行えます。

自身や自社にあった方法をお選びください。

もっともシンプルな電子サインは、紙に手書きした署名を撮影してスキャンし、画像ファイルとして保存し電子文書に貼り付ける方法です。

WordやPDF編集ソフトを使えばかんたんに挿入できます。見た目は手書きそのままであるため、相手にもわかりやすいことが特徴です。

タブレットやタッチパネル対応のPCを使って、直接画面上に手書きする方法もあります。

Adobe AcrobatなどのPDFソフトや標準のメモアプリでファイルを開き、手書きで署名を行って再度保存します。筆跡がそのまま残るため、サイン感を出しやすく、紙に書く感覚で署名できることが特徴です。

電子サイン専用サービスを使ってサインを作成するのも1つの方法です。こうしたWebサービスには、誰でもかんたんに電子サインを作成できる機能が備わっています。

一般的な方法としては、サービスサイトにアクセス後、まずは自分の名前を入力します。すると、複数のフォントデザインから好みのサインスタイルを選択できるようになるため、希望のサインを選択しましょう。作成したサインを保存・ダウンロードすることで、本格的なサインを契約書に入れられるようになります。

電子署名は、本人確認や改ざん防止の機能を備えた高度な署名方法です。電子署名の実施方法は大きく分けて、以下の2つの方法があります。

それぞれ解説します。

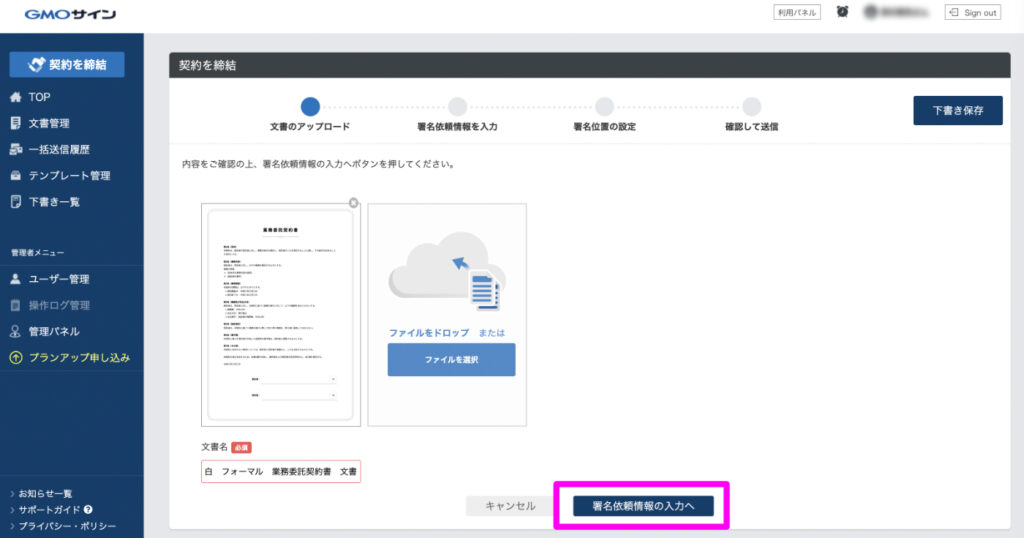

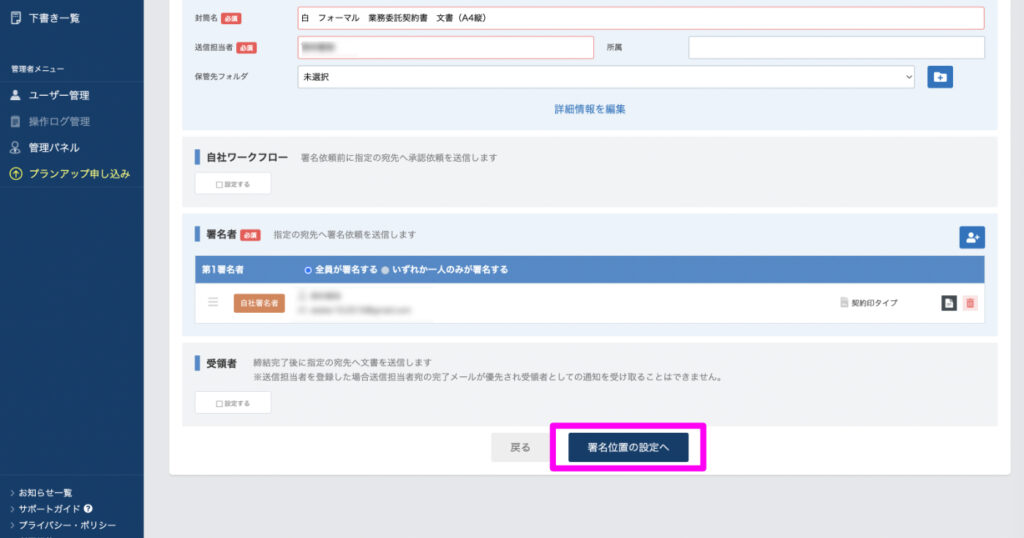

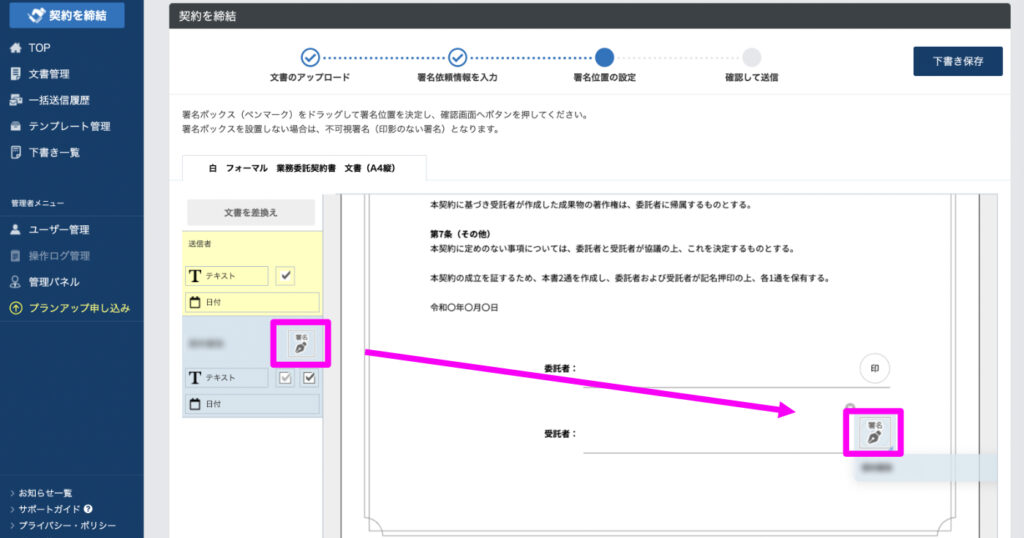

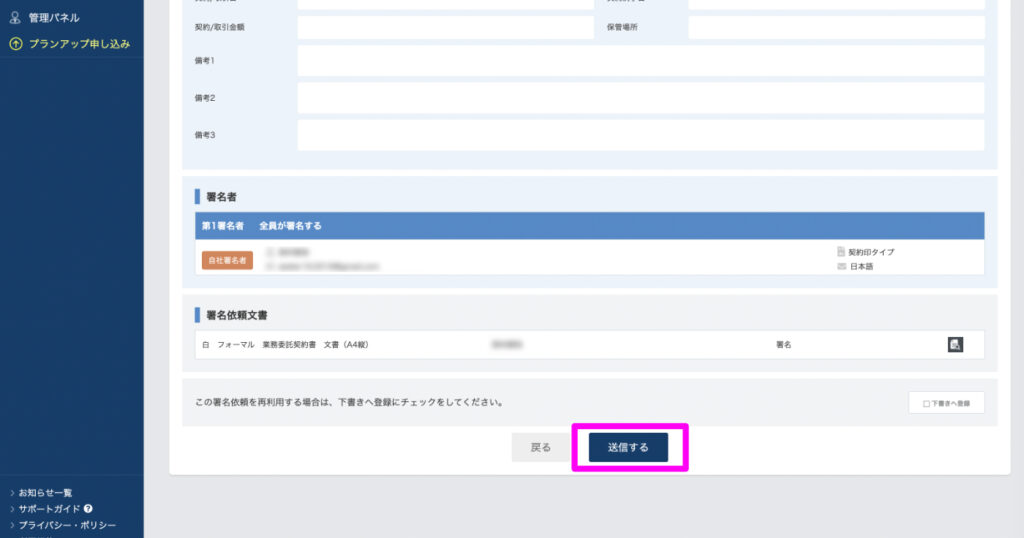

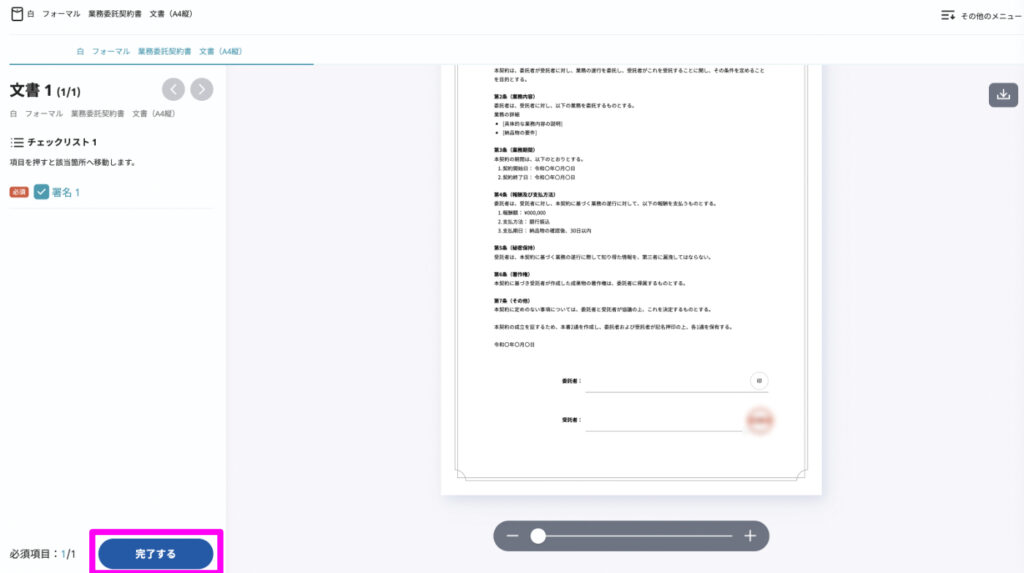

GMOサインなどの電子契約サービスは、契約書のアップロードから署名依頼、署名完了、保管までをオンラインで一括管理できます。

署名には認証局が発行する電子証明書が使われ(※)、本人確認や改ざん防止が技術的に保証されます。操作は画面の案内に従うだけでかんたんに行えるため、取引先にもスムーズに署名依頼が可能です。

※当事者自身の電子証明書を発行した上で電子署名を行う方法を当事者型電子署名と呼びます。一方で、サービス提供事業者の電子証明書を利用し電子署名を付与する方法を立会人型電子署名と呼びます。GMOサインは、標準機能として当事者型と立会人型、両方を提供しており、利用シーンに合わせてお選びいただけます。

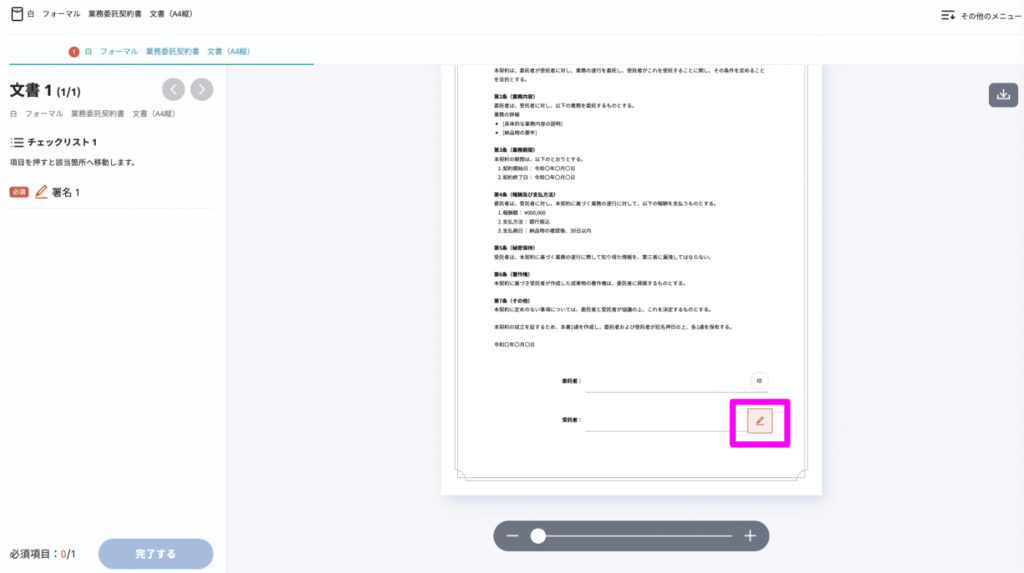

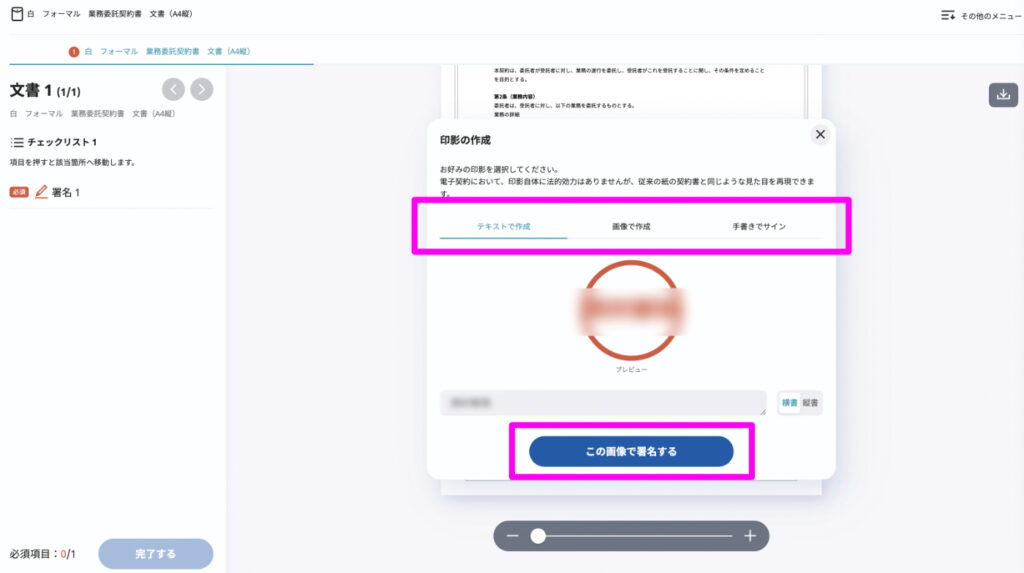

PDFファイルへの具体的な電子署名の方法は以下の手順をご覧ください。

この際に「所属/指名」で名前の選択ができない場合は、左側メニューの「ユーザー管理」から「詳細」→「編集」と進み、ロールを「管理者+署名者」に変更してください。

GMOサインでは、無料プランでも「テキストで作成」「画像で作成」「手書きでサイン」の3タイプに対応しています。ご自身のサインを画像でお持ちの方は、登録しておくことも可能です。

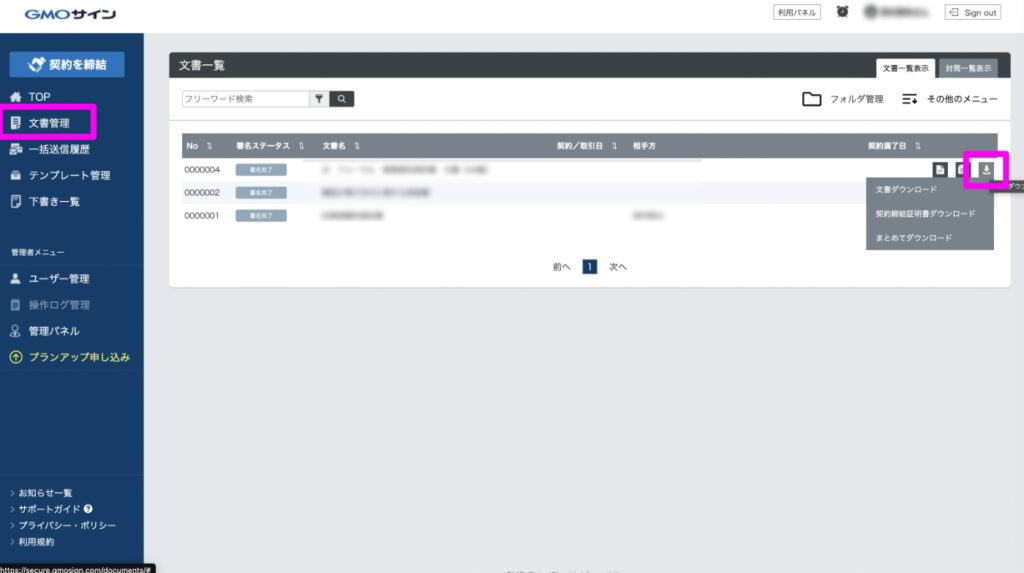

文書ダウンロードをクリックすると、電子署名されたPDFファイルがダウンロードされます。あとはそのファイルを先方にメールなどで送信すれば完了です。

また、GMOサインは月に5通までの電子署名を無料で行えるお試しフリープランも用意しています。かんたんな登録を行うだけですぐに電子署名を行えるので、ぜひお試しください。

Adobe AcrobatなどのPDF編集ソフトを使い、認証局(CA)が発行する電子証明書を利用して電子署名を行う方法もあります。

電子証明書をあらかじめ取得してソフトに登録しておくと、契約書や大切な書類に安全な電子署名を付与することが可能です。社内の書類管理システムにもかんたんに組み込めるため、契約書以外の重要な文書にも使えて便利です。

ただし、証明書の取得や設定に一定の知識が必要な点には注意が必要です。よりかんたんに行うには電子契約サービスの利用がおすすめです。

具体的な手順については以下をご覧ください。

GMOグローバルサインやセコムトラストシステムズなどの認証局にアクセスし、申請を行います。フォーム入力と本人確認書類のアップロードが済んだら審査を待ちます。

審査完了後にメールで通知が届くので、証明書のダウンロードおよびPINコード(証明書パスワード)の設定を行います。

署名を行いたい文書をAdobe Acrobat Readerで開いたら、上部メニューから「ツール」を選択し、「証明書」を選択します。

「デジタル署名」をクリックし、署名を配置したい場所をドラッグして署名フィールドを作成します。署名フィールドのサイズを調整してください。

「デバイスに保存されているデジタルIDを使用」を選択し、取得した電子証明書を選択します。初回の場合は「新しいデジタルIDを設定」を選択してください。

署名用パスワードを入力し、テキスト、画像などの署名表示方法を選択します。選択したら「署名」ボタンをクリックしてください。

署名が完了したら、ファイルを保存します。署名済みのPDFは改ざんを検知できるため、署名後の編集は避けてください。

電子サイン・電子署名・電子契約の違いについて解説しました。最も重要なのはどの場面で、どの手段が適しているかを正しく理解することです。

日常的な社内書類や軽微な合意には電子サインで十分なケースも多いですが、法的なトラブルが発生する可能性がある契約書や、社外との重要なやり取りでは、本人確認や改ざん防止が可能な電子署名を選びましょう。

法的証拠力を重視する場合は、電子印鑑GMOサインのような電子署名法の要件を満たした電子契約サービスを利用することで、安心して契約を締結できます。

「法的に有効な契約書にしたい」

「後々のトラブルに備えたい」

このようにお考えの方は、GMOサインの導入をぜひ検討してみてください。

\\ こちらの記事もおすすめ //

電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。

※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。

電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。