注文請書をFAXで送る場合は印紙が不要?

税務調査で印紙の貼り忘れを指摘されるリスクがあるのではと不安…

印紙が必要なケースと不要なケースについて正しい情報を知りたい!

注文請書に印紙を貼るべきかの判断を誤ると、本来の印紙税額の3倍にもなる「過怠税」を課されるリスクがあります。この記事では、注文請書をFAXで送信した場合に印紙が必要かどうかを、国税庁の公式見解をもとにわかりやすく解説します。

- 注文請書とは何か、注文書との違い

- FAX送信と印紙税の関係

- 印紙が「必要なケース」と「不要なケース」の具体例

- 貼り忘れや貼り間違いがあった場合のリスクと対応方法

結論からお伝えすると、注文請書をFAXで送信する際、印紙は不要です。

安心して契約を結ぶためには、電子印鑑GMOサインをはじめとした電子契約サービスの活用がおすすめです。電子契約もFAX送信と同様に印紙税の課税対象外となります。また、契約の証跡がデジタルで残るため、法的な証明力も高く、税務調査にも対応しやすいのが特徴です。契約締結のスピードが向上し、取引先との関係構築もスムーズになるでしょう。

- 契約書の作成・送信・署名がすべてオンラインで完結

- 法的証拠力を持つ電子署名・タイムスタンプに対応

- 契約文書の一元管理機能あり

- 稟議・承認フローなどの社内連携にも対応

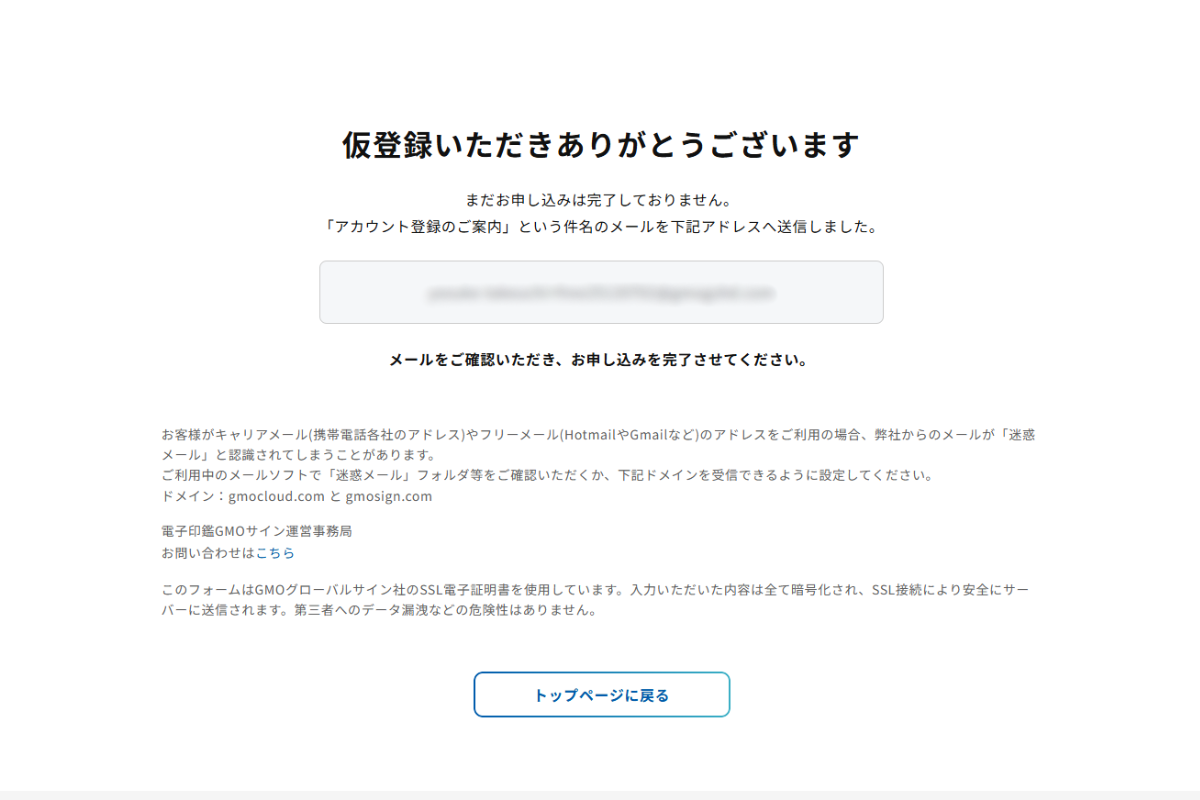

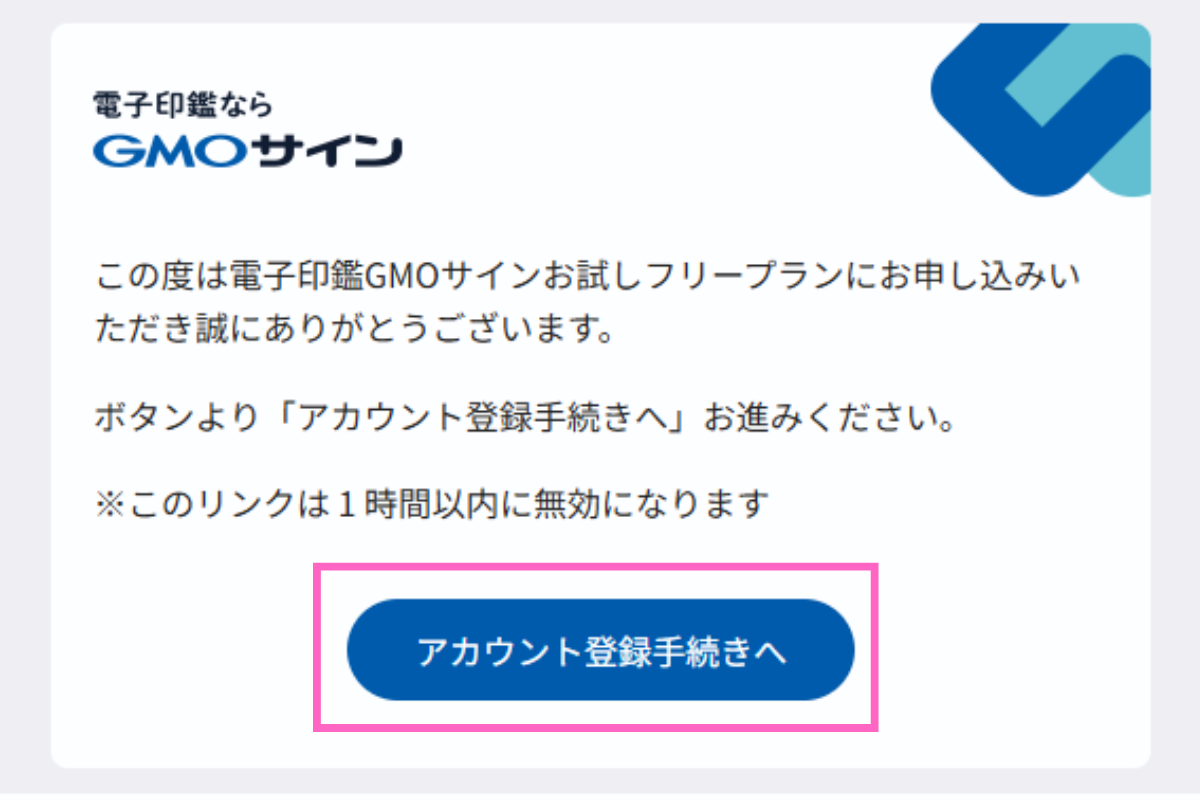

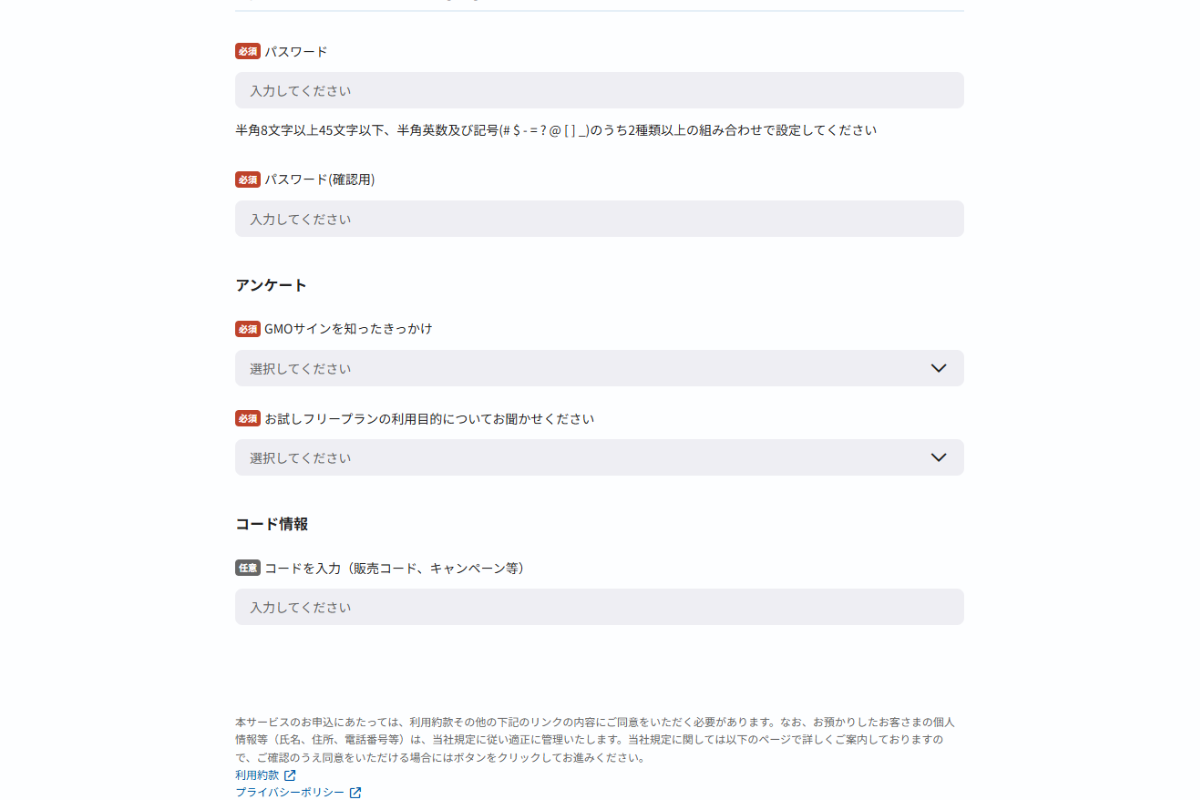

GMOサインでは、月に5件までの契約書送信や契約文書の保管機能が無料で利用できる「お試しフリープラン」も用意しています。まずは気軽に試せるため、はじめて電子契約を導入する企業にも最適です。この機会に、電子契約への切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)

注文請書とは?なぜFAXでのやりとりが多いのか?

注文請書の概要や、現在でもFAXでのやり取りが多い理由などを以下のとおり解説します。

それぞれ順に見ていきましょう。

注文請書と注文書の違い

注文請書と注文書は、どちらも取引の意思を示す書類です。以下のとおり、それぞれ役割や発行の目的が異なります。

| 注文請書 | ・注文を受け取る側(売り手)が買い手に発行する書類 ・注文書に記載された内容に対する承諾を示す |

|---|---|

| 注文書 | ・商品を注文したい側(買い手)が売り手に発行する書類 ・「この商品を、この数量で、この価格で買いたい」という意思を示す |

注文請書と注文書は、契約の内容を明確にするための大切な書類です。どちらも、万一トラブルに発展した際には、注文請書や注文書が証拠として使える場合があります。

たとえば、注文内容や納期、金額について双方の認識が食い違い、「こんな条件では発注していない」といったクレームが発生した場合でも、書類が残っていれば当時の合意内容を証明できます。また、支払い遅延や納品物の不備など、契約条件に関するトラブルが起きた際にも、注文請書や注文書が重要な証拠となり、円滑な解決につながります。

注文請書のおもな記載項目

注文請書には、取引のスムーズな進行や誤解・トラブル防止のために、次のような内容を記載することが大切です。

| タイトル | 書類の冒頭に「注文請書」と記載し、何の書類であるかを明らかにする。 |

|---|---|

| 発行年月日 | いつ注文請書が作成されたのかを示す。 |

| 注文者と受注者の正式名称 | 連絡先も併せて記載し、誰と誰の取引であるかを明確にする。 |

| 注文内容 | 以下を詳しく記載する。 ・商品やサービスの名前 ・数量 ・単価 ・合計金額 ・消費税額 ・納期 ・支払い条件(支払い方法や期日など) |

| その他 | 必要に応じて、個別の取り決めや特記事項、納品場所などを記載する。 |

上記のような項目を記載すると、契約の内容を明確にして、両者の認識にすれ違いがないことを確認できます。後になって契約の内容で揉めないためにも、注文請書には注文内容などを明記しましょう。

FAX注文が今も多い理由

デジタル化が進む現代でも、企業でFAXによる注文が依然として使われているのには、いくつか理由があります。

まず、以前からFAXを利用していた企業であれば、新規のシステムを導入するコストを抑えられるからです。FAXに代わるシステムを導入すると初期費用などがかかりますが、前から使っていたFAXを使い続ければ、新たなコストは発生しません。

操作がかんたんな点も理由の1つです。紙をセットして番号を入力するだけで、書類の送付や受け取りができるため、パソコンやインターネットに慣れていない従業員でも使いやすいといえます。

また、取引先がFAXでのやり取りしか対応していない場合は、その取引先に合わせるためにFAXを使うこともあります。こうした理由から、FAXは今も企業間の注文方法として利用されています。

【結論】FAXで送信した注文請書に収入印紙は必要なし

FAXで送信する注文請書には、収入印紙を貼る必要がありません。課税文書の概要や収入印紙が不要な理由を、以下のとおり解説します。

国税庁の公式見解をもとにわかりやすくお伝えするので、参考にしてください。

印紙税が必要な「課税文書」の定義

印紙税法では特定の文書に印紙税を課しており、印紙税の対象となる文書を「課税文書」と呼びます。

課税文書に該当するポイントの1つが「文書の作成」です。「文書」とは紙で作成される文書のことで、FAXで送受信された内容は文書とは見なされません。なお、印紙税法でいう「作成」とは、文字を書くことではなく、紙で相手に手渡されることを指します。

FAX送信は「文書の交付」に該当しない理由|国税庁の公式見解をもとに解説

国税庁の見解に基づくと、FAXで注文請書を送信する際に収入印紙は不要です。以下は国税庁の公式ホームページに記載されている質疑応答事例(公式見解)です。

取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い

【照会要旨】

当社は建設工事を請け負っていますが、取引先から受注するに当たり、請負契約の成立を証するものとして書面で注文請書を作成することに代えて、受注する旨や請負内容等の取引情報を記録した電磁的記録に当社の電子署名を付したものを取引先に電子メールで送信しています。この電磁的記録は、印紙税の課税対象となるのでしょうか。【回答要旨】

印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。したがって、おたずねの電磁的記録に印紙税は課税されません。【関係法令通達】

引用:国税庁 質疑応答事例 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い

印紙税法第2条

別紙1-3

【事前照会者の求める見解となることの理由】

注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。

引用:国税庁 福岡国税局 文書解答事例

ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されるものと考える。

国税庁は印紙税が課される対象を、実際に作成された文書そのものとしています。FAX(ファクシミリ)で送られるデータは厳密にいうと「電磁的記録」であり、紙に出力したものはあくまで「原本の写し」とみなされるということです。

ただし、電子メールやFAXで注文請書を送信した後でも、次のような場合は注文請書が課税文書とみなされ、印紙税が必要となります。

- 紙の注文請書(現物)を改めて相手に手渡した場合

- 相手方がFAXで受け取った注文書を印刷し、署名・押印して返送した場合

このため、電子データで送信した後に紙の書類をやりとりする場合は、印紙税の取り扱いに十分ご注意ください。

注文請書に印紙が必要なケース・不要なケース

注文請書には収入印紙が必要な場合と不要な場合があります。この章では、印紙の要否について、以下のとおりまとめました。

それでは順に見ていきましょう。

収入印紙が必要な注文請書の条件

収入印紙が求められる注文請書は、以下の条件すべてに当てはまる場合です。

| 請負契約である | ・請負契約とは「完成責任を伴う業務」の契約のこと ・建設工事、システム開発、会計監査、コンサルティング業務などが該当 |

|---|---|

| 紙の文書である | ・FAXやメールのように、電子的にやり取りされる文書に収入印紙の貼付は不要 ・印紙税法は、紙の文書のみ適用 |

すべての条件に該当する注文請書で収入印紙の貼り忘れがあった場合、ペナルティが課されるため注意しましょう。

注文請書で収入印紙が不要なケース

注文請書に収入印紙が不要なケースは、以下が挙げられます。

それぞれのケースを具体的に見ていきましょう。

FAXで送信した場合

FAXで注文請書を送信した場合、収入印紙は不要です。印紙税法において課税対象とされるのは、実際に交付された課税文書と定められているためです。

FAXで送られる情報は「電磁的記録」であり、相手方に紙媒体の文書が交付されたとは見なされません。そのため、FAXで送った場合は印紙税を納める必要はありません。

電子メールで送信した場合

電子メールで注文請書を送信した場合も、印紙税は非課税です。FAXの場合と同じく、電子メールも「電磁的記録」の送受信であり、紙媒体の文書の交付には当たりません。

PDFファイルなどの電子ファイルを添付して送付した場合でも、それがデータとして送られただけであれば、印紙税の課税対象にはならないとされています。

売買契約の注文請書

売買契約に関する注文請書は、原則として収入印紙は必要ありません。印紙税法において、売買契約は課税文書に該当しないためです。たとえば、商品の売買や不動産の売買などに関する注文請書は、印紙税の対象外です。

ただし、売買契約であっても、請負契約の側面がある契約では、印紙税の対象となる可能性があります。一例として、設備工事を伴う不動産の売買契約などが該当します。契約内容をチェックし、課税の対象かどうかを確認しましょう。

契約金額が1万円未満の場合(第2号文書を除く)

契約金額が1万円未満の注文請書の場合、原則として印紙税はかかりません。印紙税法で「1万円未満」は非課税と定められているためです。

少額の取引でも、契約内容によっては印紙税が発生することがあるため、契約の種類をよく確認し、誤って収入印紙を貼り忘れたり、貼りすぎたりしないようご注意ください。

収入印紙が必要な場合の印紙税額一覧表

国税庁の印紙税額の一覧表で示されているとおり、収入印紙が必要な請負契約の印紙税額は、以下のように異なります。

| 契約金額 | 印紙税額 |

|---|---|

| 1万円以上100万円以下 | 200円 |

| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |

| 200万円を超え300万円以下 | 1,000円 |

| 300万円を超え500万円以下 | 2,000円 |

| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |

| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |

| 5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |

| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |

| 5億円を超えるもの | 20万円 |

| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |

| 50億円を超えるもの | 60万円 |

| 契約金額の記載がないもの | 200円 |

一般的に契約金額が1万円未満の場合は非課税になりますが、第2号文書(請負契約)に該当する場合は、契約金額が1万円未満でも印紙税の課税対象となり、印紙を貼る必要があります。

この場合、契約金額の記載がない場合や1万円未満の場合は、印紙税額は「200円」です。

印紙の貼り忘れ・貼り間違い時の対処法

印紙を貼り忘れたり、間違って貼ってしまった場合は、どうすればよいのでしょうか。ここでは、そんな時の対処法をわかりやすく解説します。

対処法を把握して、スムーズに対応できるようにしましょう。

貼り忘れた場合のリスクと罰則

注文請書に収入印紙を貼り忘れた場合、「過怠税(かたいぜい)」という罰則の対象になるおそれがあります。印紙税法では、印紙を貼る義務がある書類に印紙が貼られていない場合、本来納めるべき印紙税の2倍に相当する金額が、追加で徴収されると定められています。

第二十条 第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。

引用:印紙税法第二十条

つまり、合計で本来の印紙税額の3倍もの金額の納付が必要です。たとえば、10万円の印紙が必要にもかかわらず貼り忘れてしまったら、追加で20万円、合計で30万円の過怠税が課される計算です。

印紙の貼り忘れに気づいたときは、速やかに税務署へ相談しましょう。

過誤納確認や還付申請の手続きの方法

税金の納めすぎである「過誤納(かごのう)」に該当した場合は、税務署に申請すると還付を受けられる可能性があります。

- 誤って多くの収入印紙を貼ってしまった場合

- 一度印紙を貼ったものの、その書類が不要になった場合

還付を受けるには、税務署へ以下の書類の提出が必要です。

- 印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書

- 誤って貼った印紙が貼付してある書類の原本

- 過誤納になったことを証明する書類(必要な場合)

「過誤納になったことを証明する書類」は、たとえば注文のキャンセルを示す書類などが該当します。税務署が申請書などを確認し、内容が妥当であると判断すれば、指定した金融機関の口座に還付金が振り込まれます。

なお、還付申請には期限があり、過誤納となった日から5年間です。もし印紙税の過誤納に心当たりがある場合は、期限が過ぎる前に手続きを進めましょう。

税務調査で指摘された場合の対応方法

税務調査で収入印紙の貼り忘れや不足が指摘された場合、過怠税が科されます。指摘を受けた際は、不足している印紙税額と過怠税の支払いを求められるので、すぐ指示に応じて必要な手続きを進めましょう。

印紙税に関する基本的な知識を押さえて印紙の要否や金額を判断できると、税務調査で指摘の対象となることを防げます。また、契約書や請求書など関係する書類を整理しておき、いつでも提示できる状態にすることも大切です。

注文請書のFAX送信に関するよくある質問

注文書と注文請書、どちらに印紙を貼るべき?

原則として、印紙を貼る必要があるのは「注文請書」であり「注文書」に印紙は不要です。注文書はあくまで契約の申し込みの意思表示であり、単独では契約の成立を証明する文書とは見なされず、印紙の貼付は求められません。

ただし、注文書と注文請書を兼ねるような形式の文書など、場合によっては印紙が必要です。判断に迷う場合は、弁護士などの専門家へ相談しましょう。

工事注文請書をFAXで送ることはできる?

建設業法が適用される工事の注文請書は、FAXで送るだけでは法令の要件を満たしません。建設業法第19条では、契約内容を記載した「書面」に署名または記名押印し、相互に「交付」することが義務付けられています。

第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

引用:建設業法第十九条

FAXによる送信は、一般的に写しの送信と見なされ、この「書面の交付」には該当しないと解釈されています。そのため、コンプライアンスの観点から、工事注文請書は原本を郵送などでやり取りするか、法令で認められている電子契約を利用する必要があります。

注文請書に印紙を貼るのは誰?

注文請書に印紙を貼る義務があるのは注文請書を発行する側、つまり受注者側です。印紙税は、課税文書を作成する際に発生する税金であり、文書を作成した者が納税の義務を負うとされています。

もし、取引先から受け取った注文請書に印紙が貼られていなかったとしても、受け取った側が印紙を貼る義務はありません。

注文請書の送信は電子契約がおすすめ

FAXで注文請書を送信する場合、印紙が不要になるのは大きなメリットです。コスト削減につながり、手間も省けるため、多くの企業でFAXが利用されてきました。

こうしたリスクを避け、より安全かつ効率的に契約を管理したい場合は、電子契約サービスの利用がおすすめです。電子契約なら、やり取りがすべてオンラインで完結し、印紙税もかかりません。

さらに、契約の証跡がデジタルで残るため、法的な証明力が高く、万一のトラブル時にも安心です。契約締結のスピードも上がり、取引先とのやり取りもスムーズになるでしょう。

このように電子契約には、コスト削減だけでなく、業務効率やセキュリティの面でも大きなメリットがあります。

なかでも電子印鑑GMOサインは、送信料が1件につき100円と業界内で最安クラスです。認定タイムスタンプなどを利用した高いセキュリティ対策が施されているので、安心して使えます。モバイル対応でスマートフォンやタブレットからも利用でき、PCを持っていない方とも契約の締結が可能です。

月間5件まで無料で電子署名ができるお試しフリープランも用意しています。「FAXから電子契約への移行を考えている」という方は、以下のボタンよりぜひお気軽に申し込みください。

免責事項(本記事のご利用にあたって)

本記事は、法律および契約に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、いかなる個別案件についての法律意見・法律相談を行うものではありません。具体的なご判断や手続きを行う際には、必ず弁護士や公認会計士などの資格を有する専門家へご相談ください。本記事の内容は執筆日時点の法令・情報に基づいており、将来の法改正や制度変更等により予告なく修正が必要となる場合があります。当社は、本記事を利用または参照したことにより生じたいかなる損害についても責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。