動画制作の契約書にはどんな項目を入れておくべき?

発注者側/受注者側が気をつけるべき注意点は?

動画制作の契約書には、納品物の明確な定義と仕様を記載することが大切です。動画の長さ、解像度、ファイル形式、使用する素材の種類まで、できるだけ具体的に書いておきましょう。

動画制作の契約は、トラブルが生じやすい特性があります。「思っていた品質と違う」「修正要望が通らない」「ほかのメディアでも使いたいのに追加料金を求められた」といったトラブルに発展するリスクを避けるためにも、一般的な契約内容にくわえて、以下のような項目を契約書に含めておくことが大切です。

- 修正回数の上限や追加料金

- 著作権の帰属や納品物の利用範囲

- 二次利用や改変の権利

- BGMや画像などの素材使用に関する権利処理

この記事では、動画制作契約書に記載すべき項目と注意点を解説します。コピーして使用できるテンプレートも用意しましたので、活用してください。

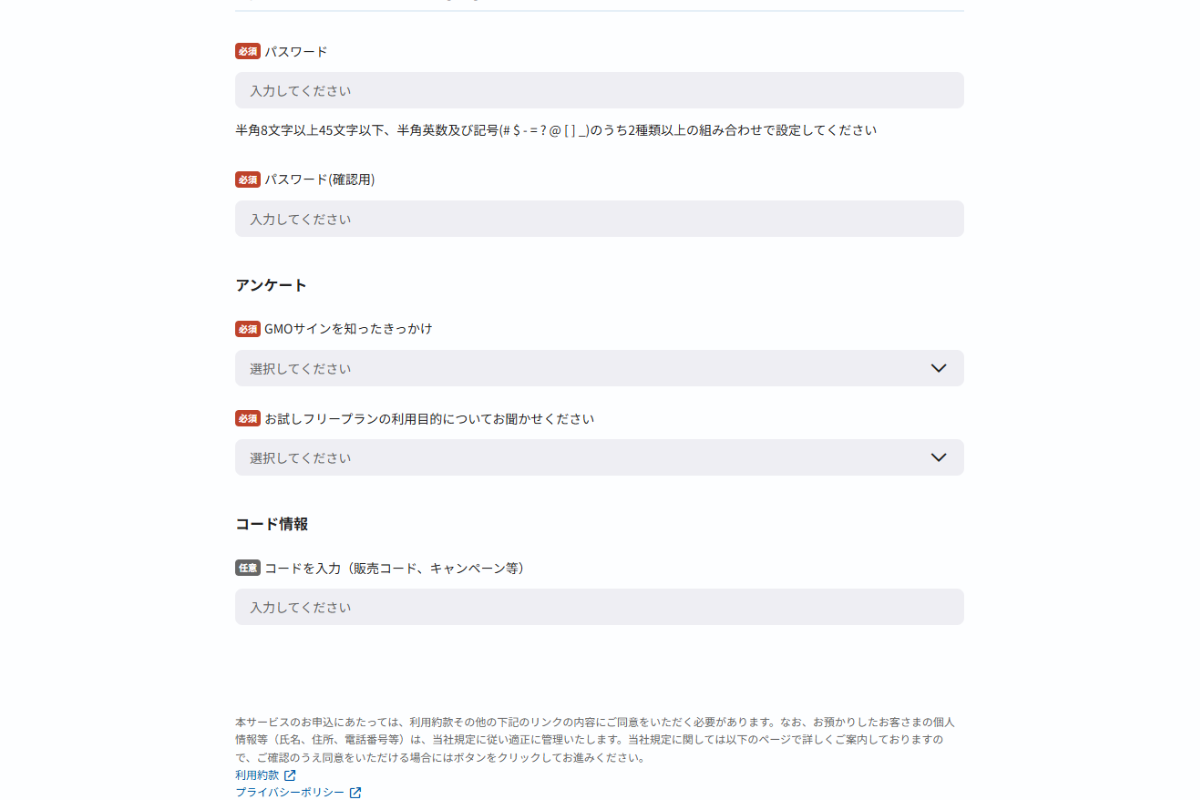

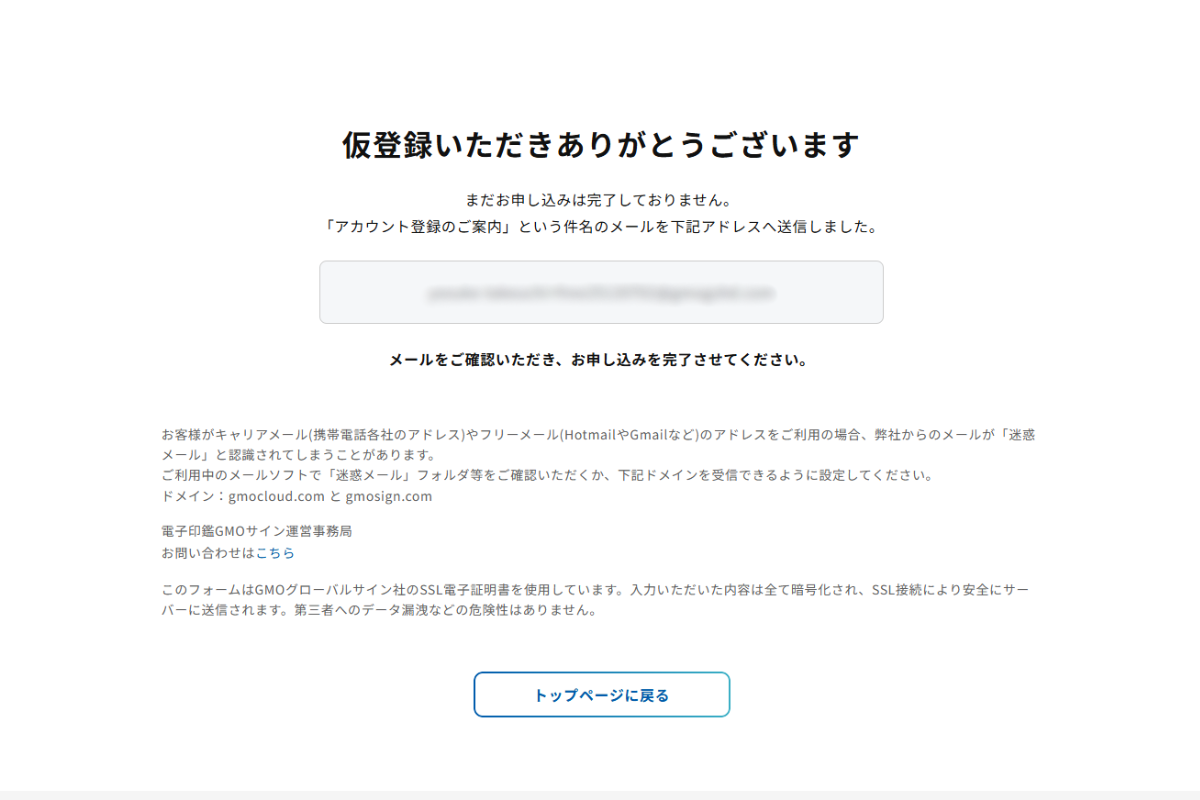

「電子印鑑GMOサイン」は動画制作契約書にも対応しており、法的証拠力を持った電子契約を取り交わせるので安心です。月に5通までの電子契約が無料でできるフリープランもあり、契約書テンプレートの登録も可能です。

登録から利用までわずか数分で行えるので、契約書作成後はGMOサインでの取り交わしをお試しください。

動画制作で契約書はなぜ必要? 作成しないリスクと重要性

動画制作を委託する際には、契約書を締結して業務内容や報酬などを明確にすることが大切です。しかし、なかには契約書の重要性について疑問視している方もいるでしょう。まずは、動画制作で契約書が必要な理由やない場合に発生するトラブルなどを解説します。

動画制作の業務委託に契約書が必要な理由

民法では、契約はお互いの意思表示と承諾があった場合に成立すると定められています。したがって、動画制作の業務委託を行う際は契約書が必須ではなく、口頭のみでも契約は成立します。

(契約の成立と方式)

引用:民法|e-Gov法令検索

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

ただし、あとで「言った、言っていない」などのトラブルになる可能性があるため、具体的な契約内容を文書でまとめるのが一般的です。契約書がないと、支払う金額や委託する業務の内容について解釈が異なることもあります。その場合、契約不履行として解除や損害賠償請求につながることもあるので注意が必要です。

作成やチェックなどの手間はかかりますが、契約を結ぶ場合は必ず作成しましょう。

契約書がないと起こりうるトラブル

契約書がない場合に発生するトラブルとして、以下のようなものが考えられます。

| 発生しうるトラブル | 具体的な内容 |

| 修正回数など、納品後の対応に関する問題 | 納品後の追加修正の回数や費用など、認識の違いでトラブルになった |

| 秘密保持に関する問題 | 公開前の動画内容や新製品などの情報が外部に漏れたため損害が発生した |

| 著作物の権利・帰属に関する問題 | 制作した動画の権利が曖昧で、気づかないうちに著作権を侵害していた |

動画制作では、完成した成果物を確認し、問題があれば修正を行うのが一般的です。ただし、契約書に修正の回数や料金などが明記されていない場合、受注者が無償で対応しなければならない可能性があります。

逆に、製作者に対して修正の依頼をしたところ、想定外の追加料金を求められて紛争につながるケースもあるでしょう。このようなトラブルを回避するためには、契約書内で納品後の対応を明記しておくことが大切です。

契約書を取り交わすことのメリット

契約書を取り交わすメリットは、依頼者側と受注者側で異なります。

依頼者側のメリット

依頼者にとって契約書を作成することのメリットは、成果物のイメージを明確に掴めることです。

納品される動画の長さや画質、編集スタイルなどの仕様を具体的に記載しておくと、イメージの食い違いによるやり直しを減らせるでしょう。また、納期を明確化することで、プロジェクト全体のスケジュール管理も容易になります。

納品された動画を自社のSNSだけで使用するのか、テレビCMにも使用できるのかなど、著作権や使用権の範囲も明確にしておくことで、安心して使用できます。

フリーランスなど受注する側のメリット

受注側にとっては、契約書があることで作業範囲を明確化できるため、「ついでにこれもやってほしい」といった際限のない追加要望から身を守れます。

動画編集の場合、BGM選定やナレーション収録など、編集以外の作業も依頼されることがありますが、契約書で業務範囲を定めておけば、追加料金の交渉もスムーズになるでしょう。

報酬の取り決めについては、キャンセルポリシーをあわせて明記しておくことも大切です。クライアントの都合でプロジェクトが中止になった場合、どの段階でいくらのキャンセル料が発生するのかを決めておくことで、突然の仕事キャンセルによる収入減少リスクを軽減できます。

動画制作の契約書に記載すべき必須項目

動画制作の契約書には、以下のような項目を記載する必要があります。

契約の当事者

契約書では、はじめに誰と誰が契約を行うのか明確に記載します。依頼側の会社名や制作を担当する者の氏名などを詳しく記載することが大切です。

契約書内では、発注者を甲、受注者を乙と表現します。契約書の前文や最初の条項では、当事者の名前とともに以降の表記を甲と乙で統一する旨を記載することが一般的です。

委託業務の内容

動画編集契約書において、委託する業務の内容は特に重要な項目です。認識のずれがないように詳細に記しておきましょう。たとえば、以下のような項目を記載します。

- 動画の目的

- 動画制作の範囲(企画、撮影、編集など)

- 納品形式

- 尺

- 本数

契約によっては、企画や撮影、編集などをすべて依頼するケースや一部を依頼することもあります。具体的な範囲は契約によって異なるので状況にあわせて内容を調整しましょう。

また、動画制作では納品形式についても契約書に明示することが一般的です。MP4やXMF、MOVなどさまざまな形式が存在するので、どのタイプで納品すべきなのか明記しておいてください。

成果物の仕様・品質基準

契約書では、成果物の仕様や品質基準も明記しておくことが大切です。解像度やフレームレートなどの仕様について明確にしておかないと、納品後にトラブルにつながる可能性があります。

また、動画制作ではカット割りやトランジション、テロップなどが発注者からの指示通りで、求めるクオリティを満たしていなければいけません。

契約期間・納期・スケジュール

納期やスケジュールについても忘れずに契約書で明示しておきます。特に、納期の認識が曖昧だと、発注者側は必要なタイミングで制作物を入手できなくなってしまうので注意が必要です。スケジュール通りに動画を公開できなくなるので、いつまでに制作するべきなのか認識を共有しておきましょう。

また、動画制作の契約では「3カ月間」のように期間を設けて業務委託を行うケースもあります。その場合は、契約期間の更新について、事前の合意が必要なのか自動更新なのかを契約書に記載しておいてください。

報酬金額・支払い条件

報酬の項目では、金額だけでなく支払い時期や支払い方法なども記載します。

動画制作では、撮影や編集などのタイミングで方向性が変わり、追加の業務が発生することもあります。したがって、追加報酬が発生する条件や金額についても明記しておくとトラブルが発生しづらくなるでしょう。また、外税・内税など消費税の計算方法や源泉所得税の取り扱いについても定めておく必要があります。

支払い時期は、月末締め翌月払いにするケースや検収完了後に特定の日数が経過したタイミングなどさまざまです。また、支払い方法については、銀行振込にすることが一般的ですが手渡しにすることもあります。

銀行振込を行う場合は、対象の口座番号や支店番号なども契約書に記載しておいてください。振込手数料の負担をどちらが行うのかについても記しておくことが大切です。

映像素材・BGM素材の提供

動画制作を委託する際は、映像素材やBGM素材を発注側が提供することもあります。場合によっては自社で権利を持つ素材や、撮影した素材を提供することもあるでしょう。

契約書には、素材の提供を行う旨と取り扱いについてまとめておくと安心です。たとえば、外部に流用されることを防ぐために、目的の範囲外での使用や第三者への提供について禁止する条文を記載します。

動画の編集・修正対応

動画制作では、編集した制作物が一度納品されたあとに、修正対応を求めるケースが多くあります。発注者が満足できるクオリティでない場合は、繰り返し修正を行うこともあるので、その旨を契約書にまとめておきましょう。

また、修正対応をするにあたって発生する費用や回数についても定めておくと、トラブルを回避しやすくなります。

著作権・著作者人格権の帰属

制作した動画の著作権や著作者人格権についての定めも契約書に記載します。著作権は原則として制作者のものとなりますが、業務委託契約では発注側の帰属となるケースが多いので、規定を契約書に明示しておきましょう。

著作権と併せて考慮すべきなのが、著作者人格権の扱いです。これは作品の改変や公表に関する権利であり、完全に譲渡することはできません。そのため、依頼者が後から自由に動画を編集できるようにするには、著作者人格権の不行使特約を結んでおくことが大切でしょう。

また、二次利用の範囲も明確にしておくことをおすすめします。Webサイトだけでなく、テレビCMや展示会など、使用媒体や期間によって追加料金が発生するケースもあります。

肖像権・パブリシティ権の処理と許諾

動画素材の使用については、肖像権やパブリシティ権の処理が避けては通れません。

一般人が出演する場合は、本人の同意を得ることが不可欠です。タレントや有名人を起用する際には、所属事務所との交渉が必要なケースが多く、使用期間や媒体によって料金体系が変わることも珍しくありません。契約書にはこれらの権利処理が完了していることを明記しましょう。

さらに、ロケ地や撮影場所の権利処理についても忘れてはなりません。公共の場での撮影でも許可が必要な場合があります。また、映り込む商標や著作物についても、利用許諾を得るなどの適切な処理を行うことが重要です。

秘密保持義務

秘密保持義務とは、契約で開示した重要な情報を他者に漏らしたり勝手に公開したりしてはいけない義務のことです。動画制作では、未公開の動画の内容や関係者の情報、ほかの顧客情報などが秘密情報に該当することがあります。

特に新商品のプロモーション動画や社内研修用動画などでは、情報漏洩が深刻な問題につながる可能性があります。秘密保持義務について、制作会社側のスタッフ全員が理解していることを確認する条項も入れるとよいでしょう。

秘密情報が外部に漏れて損害が発生すると、利益を大きく損ねる可能性があるので、契約書では具体的な定義や守るべき期間について定めておくことが大切です。あわせて、秘密情報の漏えいによって損害が発生した場合、損害賠償請求を行えることも明記すると安心して契約を進められます。

契約解除の条件

動画制作の契約書では、契約解除を行う際の条件についても記載しましょう。定められた期間が満了したタイミングで契約が終了するケースもありますが、場合によっては相手方の不履行によって解除を行う可能性があります。

たとえば、相手方の成果物の納品が遅れた際、催告をしても対応してもらえない場合は契約解除のペナルティを与えることがあるでしょう。ほかにも、秘密情報の漏えいや破産申立をしている事実が発覚した場合は契約解除を行うケースがあるので、契約書に記載しておくと安心です。

損害賠償

万が一のトラブルに備え、損害賠償についての取り決めも契約書に含めるべきです。どのような場合に賠償責任が生じるのか、賠償の上限額はいくらかなど、具体的に規定しておくことでリスク管理ができます。

損害賠償は民法によってその権利が定められているため、契約書に記載がなくても請求が可能です。

(債務不履行による損害賠償)

引用|民法|e-Gov法令検索

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

ただし、損害賠償請求の合意があった事実を契約書に明記しておくことで、トラブルを未然に防げやすくなります。

また、撮影中の事故や機材の破損など、予期せぬトラブルに対する責任範囲も明確にしておくことが重要です。保険の加入状況や、その適用範囲についても言及しておくと安心です。

不可抗力

不可抗力とは、災害やパンデミックなどの避けられない事由が発生した際、債務不履行の責務を負わないことについて記載する条項です。契約書内では、どのような事由が不可抗力に該当するのか明記します。

動画制作の場合は、地震によって現地での撮影が困難になったり、停電によって編集作業ができなくなったりするケースが考えられるでしょう。そのようなシチュエーションを不可抗力条項で定めておけば、損害賠償や納期遅延などの責任を追及されなくなります。

管轄裁判所

管轄裁判所の条文では、当事者間で裁判が起こった場合にどの裁判所で行うべきなのかを合意のうえで定めます。管轄裁判所は、双方にとって無理のない範囲で決定することが大切です。

たとえば、決められた裁判所の距離が遠い場合は、交通費や移動による負担が大きくなってしまいます。裁判が終わるまで多額の費用を支払い続けなければいけないので、どこが適切なのか事前に話し合っておきましょう。

ほかに記載を推奨する項目

動画制作の契約書には、ほかにも以下のような項目を設けることがあります。それぞれの内容を確認して、必要な条項があれば契約書に追記しましょう。

| 記載が推奨される項目 | 定めるべき内容 |

|---|---|

| 企画構成案の確認 | ・制作前に企画案や構成案を提出すること ・発注者は無償で修正を何回依頼できるのか |

| 検査・検収方法 | ・発注者は納品された成果物をいつまでに検収するべきなのか ・期間内に対応がない場合は、自動的に検収とみなすこと ・検収完了によって報酬の支払い義務が生じること |

| 知的財産権の帰属 | ・著作権は発注者と受注者のどちらに帰属するのか ・BGMや画像素材など、第三者著作物を利用する場合は必ず許諾を得ること |

| 映像の使用条件・範囲 | ・制作された動画をどこでどのように使用するのか ・使用するメディアや期間、目的などを記載する ・目的外の使用では、制作者から許諾を得ること |

| 実績公開の可否・条件 | ・受注者は納品した動画を実績として公開できるのか ・完成後、一定の期間が経過した場合に実績公開ができるなど、条件がある場合はその点も記載する |

| 改変の可否 | ・納品された動画は、クライアントの意向で自由に編集ができるのか ・原則として「著作人格権の行使をしない」条文を設けて、改変を許諾することが多い |

| 原版の保管期限 | ・編集データや素材データをいつまで保管するべきなのか ・期間経過後は、該当のデータを破棄できる旨も記載する |

| 再委託の可否・条件 | ・受注者が動画制作の一部またはすべてを第三者に再委託できるのか ・許可する場合、事前に発注者の許諾を得る必要があるのか |

次章では、動画制作の契約書テンプレートを紹介します。テンプレートを参考にしつつ、契約内容に沿って上記の項目を組み込み、調整を加えてください。

動画制作の契約書テンプレート(ひな形)

動画制作の契約書を作成する際は、テンプレートを参考にすることもあります。実際にWordなどにコピーして使用できるテンプレートを紹介します。

テンプレート利用時には注意すべき点があるので、あわせて確認しておきましょう。

動画制作の契約書テンプレート

以下は、動画制作の契約書で利用できるテンプレートです。細かい内容は契約によって異なるので、必ず内容をチェックして必要箇所を修正してください。

動画制作契約書

本契約書(以下「本契約」という)は、以下の当事者間において、動画制作に関する業務委託について締結されるものである。

第1条(契約の当事者)甲:____________(以下「甲」という)

乙:____________(以下「乙」という)甲は乙に対し、下記のとおり動画制作業務を委託し、乙はこれを受託する。

第2条(委託業務の内容)甲は乙に対し、以下の業務を委託する。

・動画の企画構成、撮影、編集に関する一連の業務

・ナレーション、字幕、BGMの挿入等、ポストプロダクション作業

・その他前各号に付随する業務

第3条(成果物の仕様・品質基準)成果物は、フルHD(1920×1080)、30fps、MP4形式を標準とする。

企画書等に基づき、ナレーション、字幕、BGM等を含めた編集を行う。

納品物は、甲の業務目的に適合し、視認性および聴取性に優れる品質とする。

第4条(契約期間・納期・スケジュール)契約期間は、本契約締結日から成果物の最終納品完了日までとする。

納期およびスケジュールは、甲乙協議のうえ決定し、書面により別途確認する。

第5条(報酬金額)本業務に係る報酬は、金____円(税込)とする。

第6条(支払い条件)甲は、乙による納品物の提出および検収完了後、30日以内に乙指定の銀行口座に振込送金する。振込手数料は甲の負担とする。

第7条(映像素材・BGM素材の提供)甲は、業務遂行に必要な映像素材、画像、BGM等を乙に提供する場合には、あらかじめ乙と協議のうえその内容を確定する。

提供素材に関する著作権、肖像権その他の権利処理は、甲が自らの責任において行う。

第8条(動画の編集・修正対応)納品前における試写の段階で、甲は原則として2回まで修正指示を行うことができる。

修正が本契約の想定を超える範囲に及ぶ場合、甲乙協議のうえ、別途見積もりおよび契約条件を定める。

第9条(著作権・著作者人格権の帰属)本業務により乙が制作した成果物の著作権は、原則として乙に帰属する。

乙は甲に対し、成果物を契約目的の範囲内で利用する非独占的かつ譲渡不能な使用権を許諾する。

乙は、成果物に関し、甲および第三者による使用に対し、著作者人格権を行使しないものとする。

第10条(肖像権・パブリシティ権の処理と許諾)甲が提供する素材に第三者の肖像・氏名等が含まれる場合、甲はその利用について必要な許諾を取得するものとする。

乙が撮影または編集に際し第三者の肖像等を用いる場合は、乙が当該権利者から使用許諾を取得するものとする。

前各項の義務違反に起因して第三者との間で紛争等が生じた場合、当該義務を怠った当事者が自らの責任において解決するものとする。

第11条(秘密保持)甲および乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、その他一切の秘密情報を、第三者に漏洩してはならない。

前項の規定は、本契約終了後も3年間有効とする。

第12条(契約解除)甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず是正されない場合には、書面により本契約を解除することができる。

相手方が以下のいずれかに該当した場合、催告なくして直ちに本契約を解除できるものとする。

(1) 支払停止または破産、民事再生、会社更生等の申立てがなされたとき

(2) 仮差押え、差押え、強制執行等を受けたとき

(3) その他本契約の履行が著しく困難であると合理的に判断される事由が生じたとき

第13条(損害賠償責任)甲または乙は、本契約に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、相手方に現実に発生した直接かつ通常の損害について、これを賠償する責任を負う。

ただし、特別損害、逸失利益については、当該当事者に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとする。

第14条(準拠法および合意管轄)本契約に関する準拠法は日本法とし、本契約に起因または関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和○年○月○日

甲(発注者):住所_________

氏名_________ 印乙(受託者):住所_________

氏名_________ 印

テンプレート利用時の注意点

契約書のテンプレートを利用する際は、実際に締結する契約内容や条件にあっているかの確認が必要です。テンプレートはあくまでも一般的な内容をまとめたものであるため、個々の契約状況に完全にマッチすることはありません。

そのため、安易にテンプレートを利用してしまうと、本来必要な条項や条文が含まれていないこともあります。

法的締結後に間違いが発覚すると、当事者間で合意のもと修正を行わなければいけません。当事者間の信頼関係にも悪影響を与える可能性があるので、作成時に内容を精査して間違いがないようにしておくことが大切です。

動画制作の契約書で注意すべきポイント

動画制作の契約書で注意すべきポイントは、依頼者側と受注者側で異なります。それぞれのチェックポイントについて解説します。契約書を作成する際は参考にしてください。

依頼者側のチェックポイント

依頼者側が契約書の締結でチェックすべきなのは、以下のような項目です。

- 依頼する業務の範囲

- 納品される成果物の品質基準

- 納期やスケジュール

- 修正対応の条件

- 使用権や知的財産権の取り決め

- 肖像権やパブリシティ権の取り扱い

- 秘密保持の対象や期間

- 契約解除条件

- 損害賠償の範囲

- 実績公開の可否

特に、納品される成果物の品質基準や納品形式が間違っていないかを注意しましょう。納品物に誤りがあると、再度委託する費用や修正の手間が発生します。

また、自社の利益を守るために、秘密保持の対象や期間を明確にすることも大切です。相手方への委託業務が不履行だった場合、損害賠償請求や契約解除を行うこともあるので、その範囲についても明示しておきましょう。

受注者側のチェックポイント

受注者側は、以下のような項目が契約書に含まれているのか確認しましょう。

- 委託される業務の内容

- 対応可能な修正回数や費用

- 報酬や支払い条件

- 著作権の帰属

- 著作人格権の取り扱い

- 提供された素材の取り扱い

- 納品した成果物の再利用について

- 契約解除を行う条件

- 損害賠償の制限について

- 再委託の可否

受注者側は、委託される業務を明確にするとともに、対応可能な修正回数や追加費用をチェックすることが大切です。契約によっては、受注者側に負担が偏っているケースもあるので注意してください。

動画制作の契約書に関するよくある質問

契約書に記載のない要求には追加料金を請求できる?

契約書に記載のない要求についても、追加報酬を求めることは可能です。商法第512条では「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」と定められています。

契約書で定められていた作業内容や報酬金額なども参考にして、追加料金を請求しましょう。トラブルにつながらないように、金額について具体的な根拠を示すことが大切です。

動画制作の契約書には収入印紙(印紙税)が必要?

動画制作の編集や作成は、第2号文書の請負に関する契約書に該当します。記載された金額が1万円を超える場合は、その金額に応じて税額が変わるので注意が必要です。

| 【契約金額】 | 【印紙税額】 |

|---|---|

| 1万円未満(※) | 非課税 |

| 1万円以上100万円以下 | 200円 |

| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |

| 200万円を超え300万円以下 | 1千円 |

| 300万円を超え500万円以下 | 2千円 |

| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |

| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |

| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |

| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |

| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |

| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |

| 50億円を超えるもの | 60万円 |

| 契約金額の記載のないもの | 200円 |

動画制作の契約書は業務委託契約書?

多くの場合、動画制作の契約書は業務委託契約書に該当します。その中でも、特定の仕事の完遂を求める「請負契約」として扱われることが一般的です。

業務委託契約と請負契約・準委任契約の違いは?

業務委託契約は、外部に自社の業務を委託する際に締結する契約のことです。民法では、請負契約・委任契約・準委任契約の3つに分類されます。

請負契約は特定の仕事を完成させることが目的で、成果物の納品によって報酬が支払われます。一方、準委任契約では業務の遂行を義務付けることが目的で、成果物の完成は原則求められません。

請負契約は動画制作やイラスト作成などで締結されるのに対し、準委任契約はコンサルやリサーチ業務などで利用されます。

ちなみに、委任契約は法律行為の委託を目的とする契約形式であるため、動画編集の契約には用いられません。

動画制作契約書を作成して締結するまでの流れは?

動画制作契約書を作成して締結するまでの流れは以下のとおりです。

まずは、発注者と受注者で制作する動画の目的や内容、用途などを整理します。受注者側は、使用する素材や修正回数などについても、このタイミングで明確にしておくことがおすすめです。

報酬額や支払い条件、納期、著作権の帰属などを細かく確認しておきましょう。

まとめた条件をもとに契約書のドラフトを作成します。秘密保持情報の定義や契約解除の条件など、当事者双方にとって重要な情報が漏れていないか注意してください。

作成したドラフトを入念にチェックし、必要な箇所があれば調整を行います。

動画制作の契約書は、不利な条件・トラブルに要注意

動画制作の契約書を作成する際は、具体的な業務内容を明記することが大切です。また、トラブルを防ぐために、対応できる修正回数とその費用についても明記しておきましょう。

ほかにも、提供する素材の取り扱い方や著作権の帰属など、重要な項目が多数あります。動画制作を行う負担やリスクがどちらか一方に偏らないように、公平性を意識して契約書を作成してください。

契約書が完成したあとは、電子契約を利用することがおすすめです。動画制作の業務委託は企画や撮影、編集など工程が多いため、早期に契約を締結して業務を開始してもらいたいのではないでしょうか。

電子契約では、パソコンやスマートフォンからいつでも契約の締結ができるので、契約作業にかかる時間を大きく短縮できます。また、契約書の印刷にかかる費用や郵送費、印紙税もかからないので、紙の契約書よりもコストを削減できるのもメリットです。

「GMOサイン」はシンプルな操作画面やセキュリティの高さが特徴です。350万社以上が導入し、国内シェアNo.1(※)を獲得しているので、はじめて電子契約を利用する方でも安心して利用できます。

\ \ クレジットカード登録不要 //

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)