\ 新プランリリース記念 /

\ 新プランリリース記念 /

契約を締結する際には、契約書を作成するのが一般的です。契約書があれば、契約内容が明確に記録されるため、言った言わないのトラブルを防止できます。しかし、状況の変化などにより、契約書作成後に契約の変更が必要になることがあるでしょう。誤字脱字がある箇所や抜けている内容などに気がつくこともあるかもしれません。

そのようなときに契約の変更が必要です。ただ、変更契約書はビジネスの場において、そう頻繁に作成されるものではありません。契約業務などに携わっている人でも、どのように作成すればいいのかよくわからない人は多いでしょう。本記事では契約の変更の際に作成される変更契約書について解説していきます。

締結済みの契約を事後的に変更する際の手続きは、主に次の2種類があります。

基本的には元の契約のままで、変更が必要な箇所か少ない場合には、一部のみを変更する方法で対応できます。例えば、金額や数量などを変更するような場合です。他の部分に関する変更がなければ、該当箇所のみ変更する方がわかりやすく簡単な手続きで済ませられます。変更する箇所以外は元の契約のままで、法的効力が失われることはありません。

ただし、変更箇所が多い場合には、逆にわかりにくくなってしまう可能性が高いでしょう。

変更箇所が多い場合や、契約の基本となる部分が変更される場合には、契約内容の全部を変更する方法が用いられます。この場合、契約書を一から作り直さなければなりません。そのため、手間と時間がかかります。

また、元の契約書に記載されている内容がすべて失効する点が、一部のみの変更で対応する場合との大きな違いです。

変更契約書とは、契約の変更を行う際に作成する書類です。契約の一部のみを変更する場合には、変更箇所について記載します。新旧対照表を記載すると、わかりやすくなります。新旧対照表とは、変更前の記載と変更後の記載について表にしてまとめたもので、この表を見れば 、どの箇所が変更されているのか一目で把握できます。

また、契約内容の全部を変更するのであれば、通常の契約書を作成するのと大きく変わらないと捉えていいでしょう。そして、契約内容の全部を変更すると、元の契約の法的効力は失効します。

覚書とは、締結済みの契約に関して内容を追加したり変更を加えたりする際に作成される書類です。契約書の一種として扱われ、法的効力を伴います。契約締結段階で大まかな内容だけを決めておき、細かい内容や具体的な内容後から決めて覚書に記載するケースもよくあります。そのような場合には、最初に作成する契約書には、詳細は後日取り決めをして覚書を作成する旨の記載をしておきましょう。

また、覚書は変更契約書として作成することもできます。特に契約内容のうち一部のみを変更する際には覚書が用いられることが多くあります。

ただし、具体的な内容を後から覚書で決める前提で契約書を作成する場合の覚書は、変更契約書ではありません。覚書が変更契約書なのかどうかは、個別の事案ごとに判断する必要があります。

また、変更契約書に該当する場合でも、変更契約書という名称が用いられるとは限らず、 変更確認書などといった名称が用いられる場合もあります。

書類の内容を変更する方法として、訂正印が用いられることがよくあります。契約書の内容を変更する際にも、訂正印で対応できないかと考える人は多いかもしれません。新たに契約書を作成したり変更契約書を作成したりするよりも、訂正印で対応した方が簡単に済ませられます。

しかし、訂正印は基本的に内容の変更ではなく誤字脱字などが見つかった際に訂正するために用いられるものです。訂正することで契約内容が変わってしまうような場合には、訂正印での変更はできません。

契約を締結する際に契約書の作成は法律上義務づけられているものではありません(※)。例えば、口頭やメールなどで合意して契約を締結することもできます。そのため、契約に変更が生じた場合でも、変更契約書を作成せず口頭で確認して済ませることも原則可能です。

※保証契約など法律上契約書の作成が義務付けられているものも存在します。

しかし、口頭で済ませた場合には証拠が残りません。都合が悪くなったときに、相手から契約変更などしていないと主張される可能性もあります。そうなると相手が契約上の義務を履行しない場合でも、訴訟などの法的手続きを行うのが難しくなります。そのため、契約に変更が生じる場合には、必ず変更契約書を作成しておきましょう。

変更契約書を作成する際には、トラブル防止のため注意すべき点について見ていきましょう。

契約が成立するためには当事者間で合意していなければなりません。変更契約書も契約書の一種であり、法的効力を伴うため、契約相手との合意が必要です。契約相手に対して変更が必要な箇所と内容を説明し、納得を得るようにしましょう。もし、一部についてのみ合意が得られた場合には、その部分のみ契約変が更が可能です。

また、契約の当事者は自分と相手の2者だけとは限りません。3者以上の個人や企業が契約の当事者となるケースもあります。その場合には、契約が変更されるとすべての契約当事者に影響を与えるため、全員の同意が必要です。契約の当事者が多い場合には、やや時間がかかってしまうかもしれません。

いったん契約を締結してしまうと、契約上の義務が履行されたり期限が到来したりするまで有効なものとして扱われます。そのため、変更契約書には、元の契約書の扱いを記載しておかなければなりません。

一部のみを変更するのであれば、変更のない箇所はそのまま有効なものとして扱って問題ないでしょう。新たに契約書を作成し直す場合には、元の契約書の効力を失効させる旨の記載をしておく必要があります。

変更契約書を作成して契約内容を変更した場合には、効力の発生日も変更契約書に記載します。そして、効力の発生日は作成日より前の日付けにすることはできません。変更は将来に向かって行うものであるためです。過去にさかのぼって契約内容を変更することはできない点に注意しましょう。

例えば、料金の変更が行われた場合でも、過去の分には影響がありません。

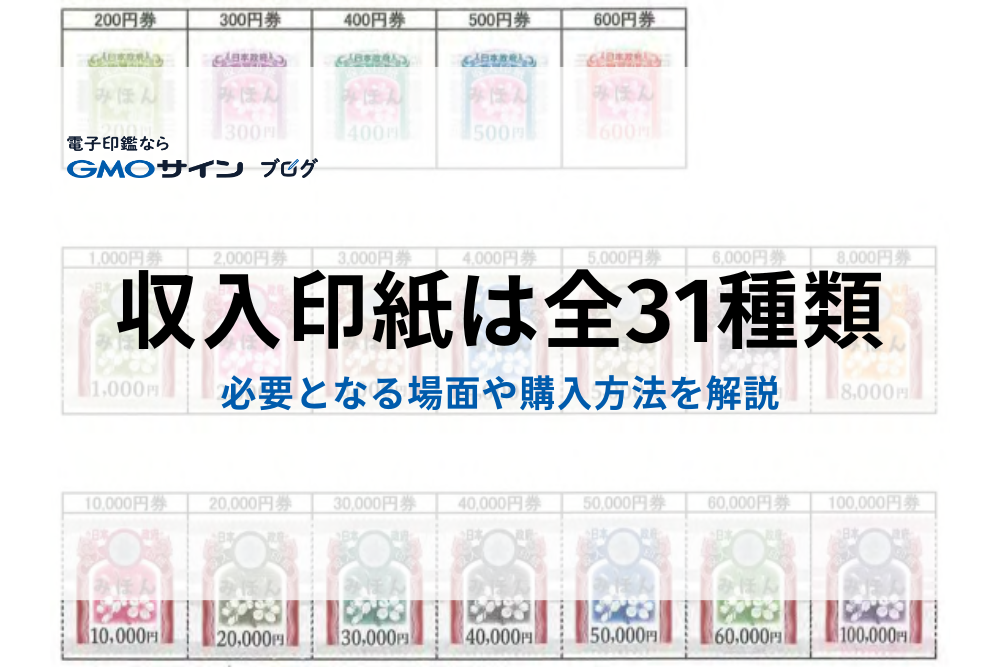

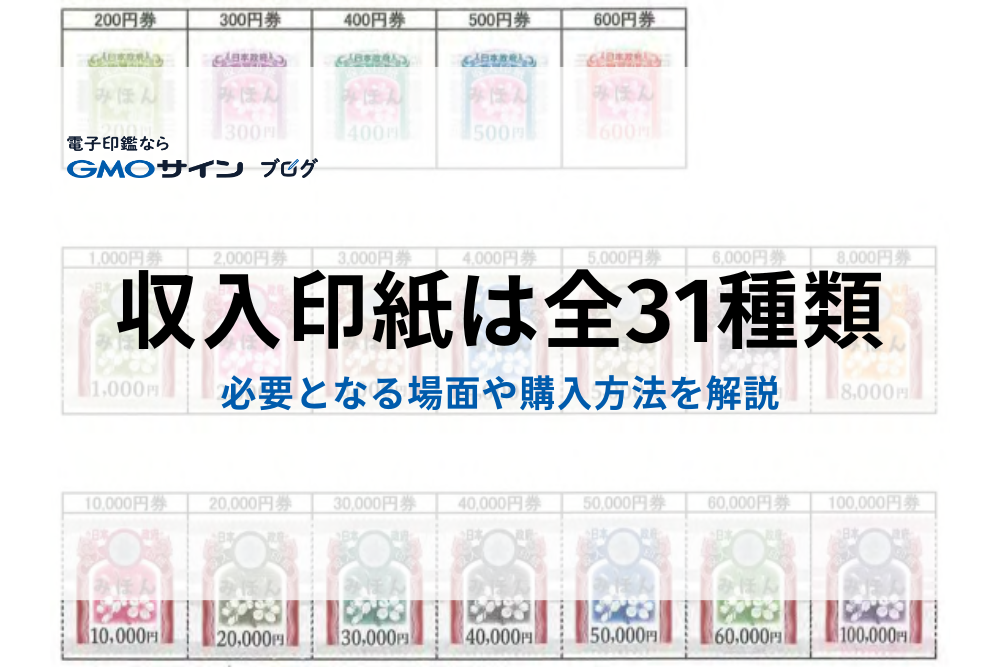

契約書を作成する際には収入印紙の貼付が必要になる場合があります。変更契約書も契約書の一種であるため、収入印紙が必要かどうか迷っている人もいるかもしれません。では、収入印紙の要否と貼付しなかった場合の扱いについて見ていきましょう。

契約書に収入印紙の貼付が必要かどうかは、重要な事項の有無で判断されます。重要な事項という言葉だけを聞くとあいまいに感じられるかもしれません。そのため、国税庁では重要な事項の一覧を具体的に列挙しています。該当するものは次のとおりです。

変更契約書を作成して上記に挙げた内容を変更する場合には、収入印紙の貼付が必要です。

収入印紙の金額は契約書の内容、また契約金額によっても異なります。印紙税法に基づいた印紙税額一覧に、契約の種類と契約金額による印紙税額が記載されています。下記の国税庁のウェブサイトで見ることができます。

参照:印紙税額一覧

変更契約書に収入印紙の貼付が必要な場合でも、貼付せずに契約を締結して保管しているケースもあるでしょう。その場合でも、契約の効力には特に影響はありません。収入印紙が貼付されていなくても、変更契約書に記載されている内容のとおりに契約が変更されます。

しかし、契約の成否と税務上の扱いは別です。収入印紙を購入して貼付することで、印紙税を納付していることになります。逆にいえば、収入印紙の貼付が必要な書類に収入印紙を貼付していない場合には、印紙税を納付していないということです。

会社に税務調査が入った場合には、契約書類などを調べられます。重要な事項が記載されていて収入印紙が貼付されていない契約書が見つかれば、過怠税の対象となってしまうため注意しましょう。この場合の過怠税は本来の金額の3倍です。

契約書作成時には収入印紙を貼付していなかったものの、税務調査が入る前に気づくこともあるでしょう。そのような場合に自ら申告した場合には、過怠税の金額が安く済み、 本来の金額の1.1倍となります。

変更契約書に収入印紙を貼付する際に、契約の両当事者でどちらが負担するのかわからないこともあるでしょう。収入印紙の納税義務者は印紙税法3条に規定されており、課税文書の作成者が負担しなければなりません。

(納税義務者)

出典:印紙税法 | e-Gov法令検索

第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

ただし、契約書を作成する際にはどちらか一方が作成するのではなく、双方で共同して作成するのが一般的です。また、同じ内容のものを通常は2通作成して双方で保管します。両方に収入印紙を貼付する必要があるため、自分が保管する分の契約書の収入印紙代を負担するケースが多く見受けられます。

契約書に収入印紙を貼付する際には、ただ貼るだけでは不十分です。貼った後に消印を押す必要があります。消印がないと、一度貼った収入印紙を剥がして再利用しようとすればできてしまうためです。

消印は誰のものなのかが分かる印鑑を使用して、印影が収入印紙と契約書の両方にまたがるようにして押します。印鑑は会社のものでも担当者のものでも問題ありません。

消印がないと収入印紙が貼付されていないのと同じ扱いになってしまうため注意しましょう。

昨今では電子契約の導入が進んでおり、既に導入済みの企業や今後導入を検討している企業も多いでしょう。変更契約書も電子契約で行うことが可能です。電子契約なら、紙の契約書を作成するよりも手間やコストもかかりません。

そして、電子契約の場合には重要な事項を記載している契約書でも、収入印紙を貼付する義務がないのが特徴です。印紙税を負担がなく、貼付し忘れて過怠税が課せられてしまうこともありません。

変更契約書に記載する項目について見ていきましょう。

一部のみを変更する場合

タイトルは変更契約書や変更契約に関する覚書などとするのが一般的で、最初に記載します。両当事者の氏名は法人の場合には代表者の氏名も並記し、一方を甲、もう一方を乙とする旨を記載しましょう。

「変更前の契約に関すること」とは、契約年月日、契約書のタイトルなどです。

変更する箇所を記載するところでは、原契約書の該当箇所とその前後を抜粋し、変更前と明記しましょう。その上で、変更後の内容を記載し変更後と明記します。新旧対照表をを挿入するとよりわかりやすくなります。

効力発生日は具体的な年月日を記載しましょう。

「契約前の適用に関すること」とは、原契約の効力のことです。原契約の一部のみを変更する場合には、変更箇所以外には影響がなくこれまでとおり効力が発生する旨を記載しましょう。

両当事者の署名・押印は最後に記載します。当事者の氏名の記載と同じように法人の場合には代表者名も必要です。印鑑は実印や認印、社印などを使用します。基本的に原契約書に押印したものと同じ印鑑を使用するのが望ましいでしょう。

全部変更する場合には、前置きとして原契約書が存在する旨と、それを全面的に変更するための契約書であることを記載します。また、原契約を解除する旨の記載も必要です。解除する旨の記載がないと、原契約も法的効力を有したまま残ってしまうため注意しましょう。

それ以外に関しては、通常の契約書と同じように作成して問題ありません。

変更契約書のテンプレートは次のとおりです。

変更契約書

本契約書(以下「本変更契約」)は、以下の当事者間で締結されます。

第1条(当事者)

甲(○○株式会社、住所:○○、代表者:○○)

乙(△△株式会社、住所:△△、代表者:△△)第2条(変更の内容)

甲と乙は、○年○月○日に締結した「○○契約書」(以下「原契約」)の以下の条項を次のように変更する。変更前:○○

変更後:○○第3条(原契約の適用)

本変更契約に定めのない事項は、原契約の規定に従う。第4条(効力発生日)

本変更契約は○年○月○日から有効とする。第5条(合意管轄)

本契約に関する紛争は、○○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。以上、本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙署名捺印の上、各1通を保有する。

○年○月○日

甲

会社名:○○株式会社

住所:○○

代表者名:○○ (署名・押印)乙

会社名:○○株式会社

住所:○○

代表者名:○○ (署名・押印)

変更契約書は、締結済みの契約の内容を変更する際に作成する書類です。契約書の一種であるため当事者間の同意が必須で、内容に応じて収入印紙も貼付しなければなりません。覚書として作成される場合もあります。

通常は一部のみを変更する形で作成することが多いです。変更箇所以外は原契約の法的効力が維持されます。記載内容が少ないため、覚書として比較的簡単に作成可能です。全部変更することもできますが、この場合には原契約の法的効力は失効します。

変更契約書を作成する際には、トラブルがないように記載が必要な項目や内容は漏れなく記載しておきましょう。

電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。

※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。

電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。