ふるさと納税の確定申告にはe-Tax(電子申告)の利用がかんたん・便利でおすすめです。

ふるさと納税してみたいが申告手続きが難しそう

ワンストップ特例制度の申請が間に合わず確定申告をしなければならないが、やり方がわからない

去年までは書面で申告してきたが、今年からe-Taxに挑戦してみたい!

当記事では、このような方にふるさと納税の確定申告をe-Taxで行うための条件や手順の解説をしています。

実はマイナンバーカードとその読み取りに対応したスマートフォンがあれば、スマホ1つで確定申告を済ませることも可能です!

さらに昨年からはじまったワンストップ特例制度のオンライン申請や令和5年からの確定申告の変更点などもあわせて解説しています。

ぜひ今年のふるさと納税の確定申告はe-Taxでの申告にチャレンジしてみましょう。

ふるさと納税とは

はじめにふるさと納税という制度の概要と仕組みをかんたんに紹介します。

ふるさと納税とはどのような制度?

ふるさと納税とは生まれ故郷や祖父母が暮らす街、復興支援したい地域など自分が応援したいと思う自治体に寄附を行うことでふるさとへ貢献することができる制度です。

子育て支援や街の緑化・自然保護など、寄附金の使いみちを具体的に指定することもできます。

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税では、寄附した金額から2,000円を引いた額を自分が本来納める予定の税金から控除できます。さらに寄附先の自治体から返礼品と呼ばれるお礼の品(寄附額の3割相当が上限)を受け取ることができます。

例えば、30,000円をふるさと納税で自治体に寄附をした場合、30,000円-2,000円=28,000円が税金から控除されます。そして寄附金額の3割つまりこの場合は約9,000円相当の返礼品を受け取ることが可能です。

また、今自分が住んでいる自治体(住民票登録をしている自治体)へのふるさと納税は手続き上不可能ではありませんが、原則として返礼品を受け取ることができず、また2,000円の実費負担は発生するためおすすめできません。

住所地と同じ都道府県内の別の市町村に寄附する場合は、別の都道府県の自治体に寄附をするのと同様に返礼品を受け取ることができ、税控除の対象ともなります。

ふるさと納税の流れ

国税庁長官が指定した特定事業者が運営するふるさと納税ポータルサイトを利用することで、大変かんたんにふるさと納税を行うことができます。

※特定事業者の一覧はこちら

ここでは実際にふるさと納税を行う時の一連の流れを4ステップに分けて見ていきましょう。

自分のふるさと納税上限額(寄付金控除額)を調べる

ふるさと納税により税金から控除できる金額には上限があります。

たとえば医療費控除や住宅ローン控除など他の控除を受けていないと仮定した場合、

- 給与収入が400万円の独身の方:寄附金上限は42,000円

- 給与収入が600万円の夫婦共働きの方:寄附金上限は77,000円

寄付金上限は上記のように算出されます。

ご自身の収入や家族構成、他の控除の状況などにより上限額は異なるため、あらかじめ調べておきましょう。

かんたんに調べる方法として、総務省のサイト内で提供されている寄附金控除額計算シミュレータや各ふるさと納税サイト内のシミュレータを利用するのが便利でおすすめです。

寄附したい自治体と希望する返礼品を決め、寄附を申し込む

次は【STEP1】で調べた上限額と照らし合わせながら、寄附したい自治体と返礼品を探します。寄附先は複数の自治体を選んでも構いません。また1つの自治体の中から複数の返礼品を選択することも可能です。ただし確定申告が不要となるワンストップ特例制度を利用する際には注意点が存在します。

ワンストップ特例制度を利用する場合、寄附先の自治体を5ヶ所以内にすることが必要です。ワンストップ特例制度は大変便利なシステムですが、寄付先となる自治体数の他にも利用には注意しなければならない点があるため別項で解説を行います。

寄附先の自治体と返礼品を決めたら、実際に寄附を申し込みます。ここで寄附金の使いみちを指定できることが多いです。

また、自治体が認めたNPO法人などの事業に対して寄附ができるクラウドファンディング型のふるさと納税もあります。使いみちがより明確になった具体的なプロジェクトに対し、直接寄附することができるため寄附者の想いや願いをダイレクトに届けることができます。通常のふるさと納税と同じように返礼品を受け取ることができる場合も多いため、気になる方はぜひ利用してみてください。

返礼品と寄附金受領証明書が届くのを待つ

寄附の申し込みが完了したら、寄附先の自治体が返礼品を発送します。届くまでには数週間から数ヶ月かかることもあり、中には季節のフルーツなど収穫時期にあわせてお届け時期が限定されているものもあります。また寄附金受領証明書という書類が自治体から送られてきます。

寄附金受領証明書とは、寄附したことを証明する大事な書類であり、確定申告時には原則必要となるものなため大切に保管してください。

なお2021年の寄附分(2022年提出分)から、各自治体が交付する寄附金受領証明書に代えて、「特定事業者」が発行する寄附金控除に関する証明書を確定申告時に添付することで寄付金控除の適用が受けられるようになりました。

これまでの寄附金受領証明書は、複数枚に分かれていることも多く、申告時に手間がかかっていました。しかし、現在ではそれらの寄附証明が1枚にまとまった寄附金控除に関する証明書をふるさと納税サイトからダウンロードして発行できるため、申告時の手間が軽減されました。ただし複数のふるさと納税サイトを利用している場合は、サイト毎に証明書を発行する必要があるため注意してください。

なお現在多くのふるさと納税サイトにおいて寄付金控除に関する証明書は電子データ(xmlデータ)のみの交付となっています。xmlデータの場合、e-Tax(電子申告)を利用して確定申告する場合に添付することが可能なのはもちろんこと、国税庁のQRコード付証明書等作成システムを利用することでPDFファイルに変換し印刷することも可能です。印刷したPDFファイルは、紙の申告書に添付することもできます。

税金の控除を受けるための申告を行う

ふるさと納税を利用し寄附を行った場合は、寄附金控除の申告をする必要があります。

申告方法は2種類です。

- 確定申告で寄付金控除の申告をする

- ワンストップ特例制度の適用を受ける

適用条件など詳細についてはこのあとの章で解説しますが、このどちらかの方法で寄付金控除の申告をしない限り、税金からの控除は受けられません。ふるさと納税は寄附をするだけで終わりではないことに十分注意してください。

ふるさと納税の確定申告とワンストップ特例制度

それでは税金の控除を受けるための2つの申告方法について詳しく見ていきましょう。

確定申告が必要なケース

- 個人事業を営んでいる

- 不動産収入や株取引での所得がある

- 給与所得が2,000万円を超える

- 2ヶ所以上から一定以上の給与等の支払いを受けている

- 医療費控除や住宅ローン控除(1年目)など年末調整では申告できない控除・還付の適用を受けたい

- 給与所得者だが副業の収入が20万円を超えている

上記に該当する方は原則確定申告が必要なため、ふるさと納税の寄附金控除申告も確定申告時に行うことになります。

一定の条件を満たす場合はワンストップ特例制度の適用を受けられます

一方、日本の税制上、会社員など大部分の給与所得者の方は年末調整を行うことにより原則として確定申告は不要となっています。そのような方のために確定申告をせずにふるさと納税による寄附金控除が受けられるシステムがあり、ワンストップ特例制度と呼びます。

ワンストップ特例制度の適用が受けられる条件は以下の通りです。

- ふるさと納税により寄附する自治体の数が1年間(1月1日〜12月31日)で5ヶ所以内である

- ふるさと納税以外の理由で確定申告をする必要がない

上記に該当する方はかんたんな手続きのみでふるさと納税の税控除を受けることができます。

なお確定申告の場合は所得税と個人住民税の両方から控除される形となりますが、ワンストップ特例制度を利用した場合は所得税からの控除はなくその分も含めて個人住民税からの控除となる点に注意してください。

ワンストップ特例制度を受けるためには寄附の翌年1月10日までに寄附先の自治体に申請書類を提出する必要があります。申請に間に合わなかった、また申請を忘れてしまったという場合、税控除を受けるためには確定申告が必要となります。

確定申告とワンストップ特例制度の併用は不可

ワンストップ特例制度はあくまで確定申告をしない方のための制度です。確定申告との併用はできないため、ご注意ください。

たとえば、注意すべきケースとして以下が挙げられます。

注意すべきケース①

寄附時点では確定申告をする予定がなくワンストップ特例制度の適用を受けようと申請をしたが、医療費控除の適用を受けられることがわかり急遽確定申告をすることになった。

この場合は確定申告をすることによってワンストップ特例制度の申請は無効化されるため、確定申告時に改めて寄付金控除の申告をしなければならない。

注意すべきケース②

1年間で3つの自治体にふるさと納税で寄附をおこなった。

2つの自治体にはワンストップ特例制度の申請をしたが、残り1つの自治体にはうっかり申請するのを忘れてしまった。

この場合、確定申告時にその忘れた1自治体分だけを申告をすれば良いかというとこれは誤り。

ケース①と同じく確定申告をした時点でワンストップ特例制度の申請は無効化されるため、改めて確定申告時に3自治体分すべての申告をする必要がある

オンラインワンストップ特例制度の導入

さらに2022年よりワンストップ特例制度がオンライン上で完結するシステムが開始されました。これまで紙の申請書を郵送する必要がありましたが、オンライン化により寄附者も自治体側も手間や時間を省くことができ、スムーズなふるさと納税手続きが実現しました。

オンラインでの申請が可能な自治体は以下のサイトなどから調べることができます。

ふるさと納税の確定申告の提出方法

ここからはワンストップ特例制度を利用せず確定申告でふるさと納税の寄付金控除を申告する場合の提出方法について紹介します。

提出方法の種類

確定申告書の提出には2つの方法があります。

- 申告書を書面で税務署に直接提出する

- e-Tax(電子申告)を利用し申告データを送信する

書面の場合、作成した申告書は

- 税務署に直接持参する

- 信書として税務署に郵送する

- 税務署の時間外収集箱へ投函する

などの方法で提出することが可能です。

一方、電子申告とは申告データをインターネット経由で税務署に送信する方法です。これをe-Tax(国税電子申告・納税システム)と呼びます。

e-Taxへログインするための2種類の方式

パソコンやスマホ上で作成した申告書を印刷することなく提出できるe-Taxですが、以前は利用のための条件が厳しめでした。

しかし年々e-Taxのための環境が整ってきており、現在はスマホひとつで確定申告を済ませることも可能になっています。

e-Taxで申告データを提出する方式は2種類あります。

マイナンバーカード方式

マイナンバーカードを読み取りe-Taxへログインするための手段

ID・パスワード方式

税務署もしくはWEB上(マイナンバーカードが必要)で発行されたIDとパスワードを使ってe-Taxへログインするための手段

ID・パスワード方式はマイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応(国税庁HP)とされていることもあり、ここからはより利用環境整備が進んでいるマイナンバーカード方式にクローズアップして申告手順の解説をします。

ID・パスワード方式についてさらに知りたい方は以下のサイトをご覧ください。

ふるさと納税の確定申告をe-Tax「マイナンバーカード方式」で行う手順

はじめに利用条件を確認し、その後具体的な流れを解説していきます。

「マイナンバーカード方式」利用のための条件

マイナンバーカード方式でe-Taxへログインし確定申告をするために必要な条件は以下の通りです。

- e-Taxの推奨環境を満たすパソコンやスマートフォン、タブレット端末を所持している

- インターネット環境が整っている

- マイナンバーカードを取得している

- マイナンバーカードの読み取りに対応したカードリーダもしくはスマホを持っている

ここからは一例としてスマートフォンで申告する場合の手順を実際の画面を交えながら紹介していきます。

なお事前準備としてマイナポータルアプリのインストールとマイナポータルの利用者登録を済ませておくと申告がスムーズに進みます。

はじめに国税庁の確定申告書作成コーナーにアクセスします。

(確定申告書作成コーナー利用の推奨環境はこちら)

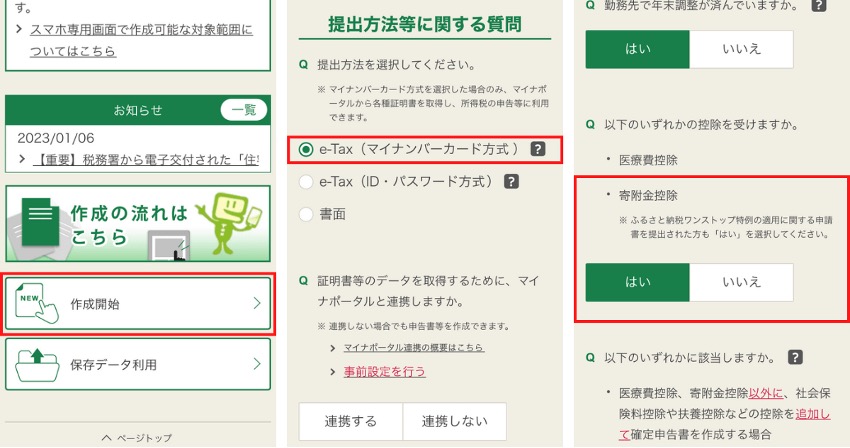

ページ内の作成開始をタップすると、作成のステップについてのポップアップウィンドウが出るため目を通し次へ進みます。作成する申告書の種類といつの分の確定申告書を作成するのか問われるため選択してください。その後提出方法に関して質問されるため、今回の場合はe-Tax(マイナンバーカード方式)を選択します。

またマイナポータルとの連携についても問われます。連携すると収入・控除の入力の際に項目によってはデータを自動入力することができます。(連携しない場合も申告書の作成は可能です)さらに申告内容に関する質問が続きます。その中に寄付金控除を受けるかどうか選択する項目がありますので、ふるさと納税の確定申告をする場合は「はい」を選択しましょう。

- 確定申告書作成コーナートップページ内の作成開始ボタンをタップ(写真左)

- 提出方法はe-Tax(マイナンバーカード方式)を選択(写真中央)

- ふるさと納税の申告をするためには寄附金控除「はい」を選択(写真左)

そのまま進めていくとマイナンバーカードを読み取るためのマイナポータルアプリの案内画面が出ます。まだお済みでない方はアプリをインストール後、利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)を入力し、読み取りを行います。

過去にe-Taxを利用したことがある場合は住所や氏名、予定納税額などの登録情報が表示されるため、正しく記載されているか確認しましょう。訂正が必要な場合は訂正ボタンをタップします。

- Android端末をお使いの場合はGoogle Play Storeからダウンロード(写真左)

- マイナンバーカード作成時に設定した暗証番号4桁を入力(写真中央)

- e-Taxの利用履歴がある場合は登録情報が表示される(写真右)

なおe-Taxの利用が初めての場合やマイナンバーカード方式の初期設定が済んでいない場合は、ここで初期設定の案内が出るため、指示通り進めてください。マイナンバーカードの情報入力や電子署名のための本人確認を行う関係上、再度マイナンバーカードの読み取りを求められる場合があります。

また【STEP1】で証明書などのデータ取得のためにマイナポータルとの連携を許可した場合は、データ取得の案内表示が出るためこちらも指示通り進めましょう。さらに医療費通知や寄付金控除など申告に関するxmlデータの読み込みの案内もあるため、データをお持ちの方はここでアップロードしてください。

いよいよ申告書の作成です。画面の案内に沿って進めましょう。

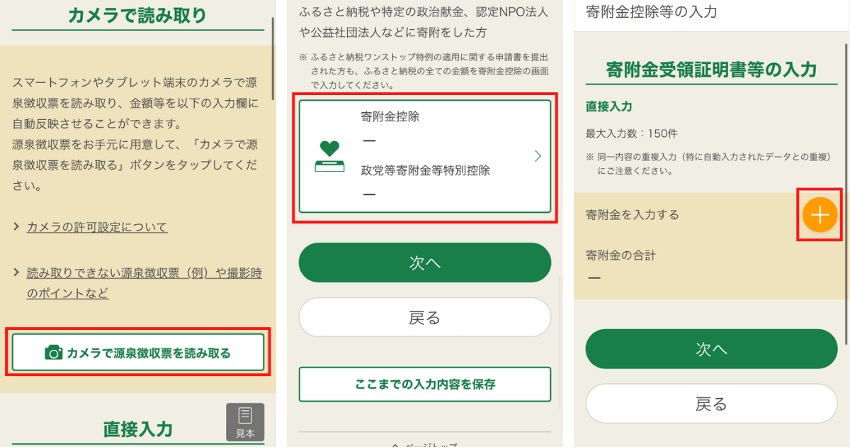

給与所得者の場合、源泉徴収票などを参考にご自身の収入を入力していきます。ちなみに源泉徴収票をカメラで撮影することで記載情報が自動入力される機能が令和4年1月から実装されています。(自動入力されたものが正確かどうか必ずチェックしましょう)またマイナポータルアプリと連携している場合は自動入力される項目もあります。

収入の入力が完了したら、次は控除の入力です。

ふるさと納税で寄附した分は寄付金控除として申告します。自治体から送られてきた寄附金受領証明書の記載内容をもとに入力しましょう。(xmlデータを読み込んだ方は自動入力されます)

- 源泉徴収票をスマホやタブレットから撮影することで自動入力が可能(写真左)

- ふるさと納税の場合は忘れずに寄付金控除を入力(写真中央)

- 「+ボタン」をタップし、寄附内容を1件ずつ入力(写真左)

収入や控除などの入力が完了すると計算結果(還付または納付)が表示されます。

還付の場合は受取口座の登録、納付の場合は納付方法の選択をおこなった後、入力内容に間違いがないか最終確認します。問題ないようであれば、案内に従って申告データを送信します。なお申告データ(控え)はPDFファイルでダウンロードが可能です。

おつかれさまでした。これでスマートフォンを利用したe-Taxでの確定申告は完了です。なお上記の手順はあくまで一例です。申告者の状況によって画面の内容や順番が変わることがあります。

申告手順に関して以下の国税庁の動画でも詳しく解説されているためご覧ください。

ふるさと納税の確定申告に関してよくある質問(FAQ)

寄附金受領証明書はいつ届く?

自治体ごとに異なりますが、通常は寄附完了後1週間〜1ヶ月ほどで自宅に郵送されます。返礼品とは別に届くことがほとんどです。

寄附金受領証明書を失くしてしまった

再発行が可能な場合が多いです。早急に寄附先の自治体もしくは利用したふるさと納税ポータルサイトに問い合わせましょう。またポータルサイト上で発行可能な寄附金控除に関する証明書を活用することもできます。

マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンってどれ?

iPhoneは「iPhone 7」以降、Androidは「AQUOS」、「Xperia」、「Galaxy」、「Google Pixel」などが対応しています。最新の対応状況はこちらからご確認ください。

ふるさと納税の確定申告の期限は?

一般的に確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日の1カ月間に行います。ただし給与所得者がふるさと納税の寄付金控除の申告を行う場合、その多くは還付申告となります。

還付申告書は、一般的な確定申告の期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間提出することが可能です。

令和5年1月からの確定申告の変更点は?

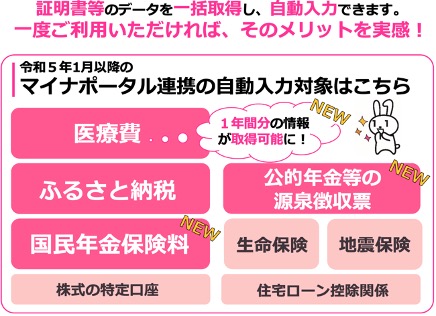

マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大

令和4年分の申告から新たに医療費通知情報や公的年金などの源泉徴収票、国民年金保険料の控除証明書もマイナポータル連携の対象となりました。

【出典】国税庁ホームページ

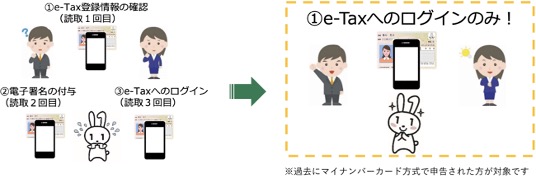

マイナンバーカードの読み取り回数が1回に

これまで登録情報の確認、電子署名の付与、e-Taxへのログインとそれぞれ1回ずつ合計3回の読み取りが必要でしたが、マイナンバーカード方式の本人確認が完了していれば次回の申告から読み取りが1回で済むようになりました。

【出典】国税庁ホームページ

青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に

これまでは青色申告決算書や収支内訳書についてはスマホでの作成ができずパソコンで作成するしかありませんでした。しかし、令和5年1月よりスマホで青色申告決算書などの作成が可能となっています。パソコン画面のリニューアルも行われ、より利便性が増しています。

まとめ:ふるさと納税の確定申告はe-Taxがかんたん便利でおすすめです!

近年e-Taxの環境整備が進み、確定申告の機会があまりない給与所得者でもパソコンやスマートフォンからかんたんに申告ができるようになりました。さらにマイナポータルとの連携によって煩雑な書類管理も不要になりつつあります。

条件を満たせばスマホひとつで確定申告をすることも可能なため、ふるさと納税の確定申告でお困りの方はぜひ当記事や国税庁のホームページを参考にe-Taxにチャレンジしてみてください。

~あなたの寄付を支える自治体のDXと電子契約~

今や多くの方が利用する「ふるさと納税」。スマートフォンで簡単に申請できたり、魅力的な返礼品がすぐに見つかったりと、年々便利になっていると感じませんか?

実はその裏側では、私たちが快適にふるさと納税を利用できるよう、全国の自治体が業務のデジタル化(DX)を進めることで、サービスを支えています。今回は、その知られざる舞台裏と、そこで活躍する「電子契約」についてご紹介します。

ふるさと納税が人気になるにつれて、自治体の業務は増え続けています。寄付の受付や管理はもちろん、返礼品を提供してくれる地域の事業者とのやり取りもその一つです。特に、事業者との間では、商品の内容や発送、個人情報の取り扱いなど、多くの約束事を記した「契約書」を取り交わす必要があります。

これらの契約をすべて紙で行うと、印刷・郵送・保管といった手間やコストがかかり、職員の方々の大きな負担となっていました。

そこで今、多くの自治体が導入しているのが、ふるさと納税の業務をまとめて効率化する「管理システム」です。

中でも、全国1,300以上の自治体(※)で導入されているシェアNo.1のふるさと納税管理システムが、株式会社Workthyの提供する「ふるさと納税do」です。

※2024年7月時点

そして「ふるさと納税do」は、契約業務を効率化するため、当社の「電子印鑑GMOサイン」と連携しています。これにより、自治体と事業者は、オンラインでスピーディーかつ安全に契約を締結できるようになりました。

自治体の業務が効率化されると、どうなるでしょうか。

職員の方々は、これまで契約事務などにかけていた時間を、より魅力的な返礼品を開拓したり、地域のPR活動を企画したりといった、より創造的な業務に使えるようになります。

今回は、ふるさと納税の裏側を支える自治体のDXと、そこで活用される「電子印鑑GMOサイン」についてご紹介しました。

GMOサインは、このように自治体の業務をサポートするだけでなく、企業のビジネスシーンから個人の暮らしの中まで、あらゆる場面での「契約」をより安心・便利に変えていきます。契約の電子化にご興味のある方は、ぜひ公式サイトもご覧ください。