今回は、契約書に記載する住所について、法人と個人のケースをそれぞれ解説していきます。契約書には署名、押印とは別に住所欄が設けられているケースがほとんどです。しかし、法人で拠点が複数ある場合の住所の記載方法や、そもそも契約に住所が必須なのかなど、気になっている方は多いのではないでしょうか。

また、住所を省略した場合の契約書の有効性や代理での署名が許される範囲、契約書の偽造となるリスクについても気になるところです。また、近年注目を集める電子契約における住所の必要性についても解説していきます。

有効な契約書には住所が必要?

まずはじめに、契約書が有効となる要件について解説していきます。

契約が有効となる要件

契約の成立については、民法によって規定されており、「申し込み」と「承諾」の2つの意思表示によって成立します。

また民法522条によると、原則として契約書がなくても契約は成立するとされているため、たとえば口約束でも契約は成立すると考えられます。しかし、口約束だけでは当事者間の争いが発生しやすいため、契約書を作成するのが一般的です。

(契約の成立と方式)

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

引用:民法「第五百二十二条」

なお、契約が有効となるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

- 確定性

- 社会的妥当性

- 適法性

つまり、契約には具体的な内容が確定しており、公序良俗に反することなく、また法律に触れていないことが重要ということです。したがって、理論上は住所の記載がなくても契約は成立するといえます。

契約書が必須となる契約の種類

そもそも契約には契約方式自由の原則が存在しており、口約束でもメモ書きでも契約書となり得ます。しかし、公正証書化が求められる契約などの一部の契約に関しては、契約書による契約締結が必要とされます。

契約書が必要とされる契約は以下のとおりです。

- 定期借地権設定契約

- 事業用定期借地権設定契約

- 任意後見契約書

- 更新の無い定期建物賃貸借契約

- 取壊し予定の建物の賃貸借契約

- 農地の賃貸借契約

- 建設工事請負契約

- 割賦販売法に定める指定商品ついての月賦販売契約

これら契約書が必要とされる契約であっても、住所の記載が契約書の法律的な効力に影響を及ぼすことはありません。

しかし、ほとんどの場合において、契約書には住所の記載欄が設けられています。

それでも契約書に住所が必要な理由

契約書成立の要件に住所が含まれないからといって、住所を省略できるとは限りません。ここからは、契約書に住所の記載が求められる理由について解説していきます。

契約当事者の特定のため

契約書に住所が必要な1つ目の理由は、当事者の特定をするためです。日本には、同姓同名の人が多くいます。また、法人については「商号選定自由の原則」があり、自由に商号を選ぶことが可能です。

そのため、同じ名称の個人や法人が複数存在する可能性があります。同姓同名の個人や商号が同じ法人と契約しても、住所を記載していれば、どこの誰と契約を締結したかが明らかにできるわけです。

契約書が重要となるのは、争いが発生したときです。契約当事者を特定できない場合、相手方から「この契約を締結した覚えはない」といわれるリスクは否めません。

理論上は、契約書に住所がなくても法的効力が認められているわけですが、当事者の特定ができない場合には契約書は無効となる恐れもあるので注意しましょう。

万が一の裁判に必要となるため

2つ目の理由は、万が一のことがあっても住所不定の者に対しては起訴できないためです。訴訟を提起する際に住所が必要となる理由は以下の2つです。

- 原則として裁判は相手方の住所を管轄する裁判所で起こす。

- 裁判が開始されるためには、相手方へ訴状を送達によって送ることが必要。

裁判のときは、必ず裁判所に訴状を提出します。このとき、訴えを提訴する原告と、訴えられる側である被告の住所が必要です。これは、訴訟を起こす場合、基本的には訴える相手の住所を管轄する裁判所に訴訟を提起する必要があるためです。

また、相手の住所が特定できない場合、そもそも相手方へ裁判開始の送達を送ることができません。

これらの理由から、契約書には住所の記載が必要とされるのです。

住所だけじゃない!当事者をより明確にするポイント

日本では、契約の当事者を特定するために名前と住所を用います。契約書に住所の記載がない場合、契約当事者が特定できず、契約書の有効性について争われた際に、無効と判断される可能性があります。

民事訴訟法228条によると、署名や押印が備わっている契約書などの私文書については、本人が作成したものと推察されるとしています。

(文書の成立)

第二百二十八条

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

引用:民事訴訟法「第二百二十八条」

注意したいのが、署名や押印があっても、その契約書は「本人によって作成されたものと推定される」に留まり、特定にはいたらないという点です。

署名や押印だけでなく、契約締結までの相手方とのメールや商談の履歴も一緒に残しておくことで、契約の当事者の証明に役立ちます。

契約書に嘘の住所を記載した場合の罰則

ここからは、契約書に虚偽の住所を記載した場合の罰則について解説していきます。

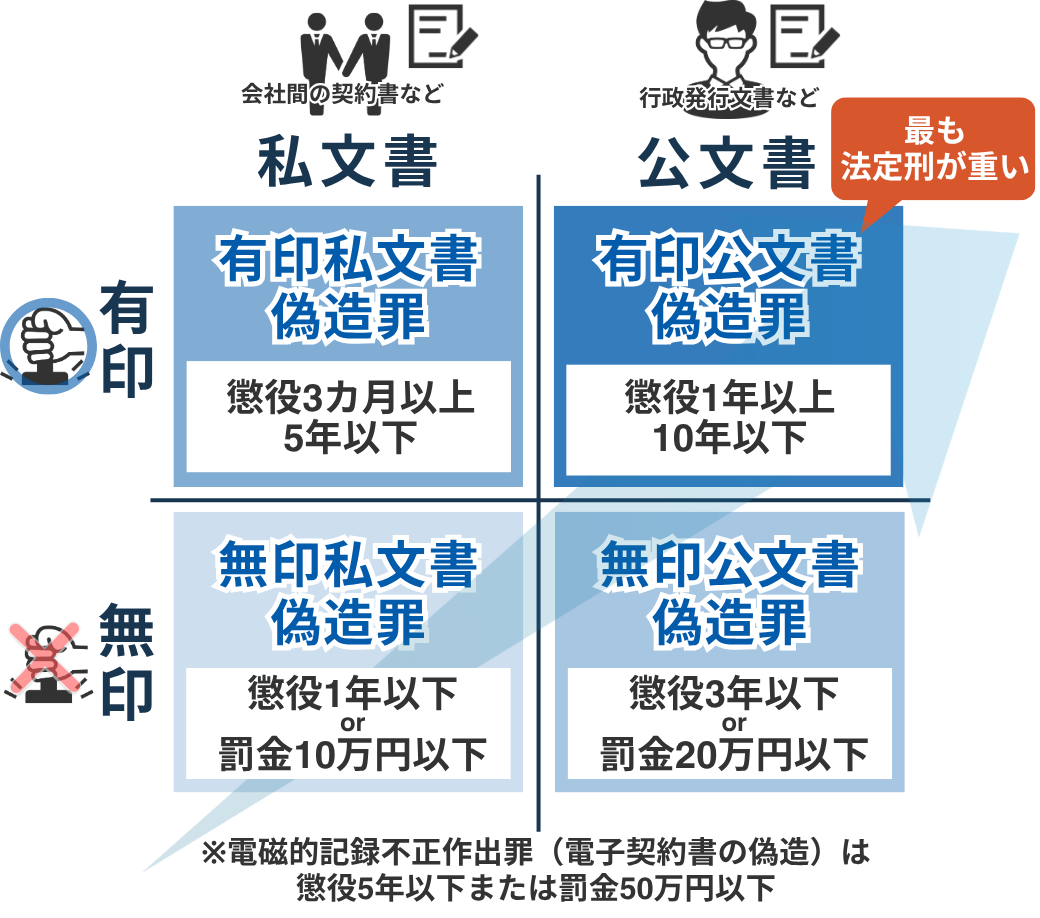

文書偽造罪の種類

まず、文書偽造には以下の2種類の罪があります。

- 公文書偽造罪

- 私文書偽造罪

公文書とは、免許証やパスポートなどの公務所や公務員が作成する文書です。法人や個人が作成する社会的に重要な文書を私文書といい、契約書や履歴書が含まれます。

また、それぞれの文書は有印か無印かによって処罰が異なります。

- 有印公文書偽造罪:1年以上10年以下の禁固刑

- 無印公文書偽造罪:3年以下の懲役または20万円以下の罰金

- 有印私文書偽造罪:3月以上5年以下の禁固刑

- 無印私文書偽造罪:1年以下の懲役または10万円以下の罰金

嘘の住所は「偽造」と「変造」どっち?

契約書に虚偽の情報を記載する違法性について考えるとき、理解しておきたいのが「偽造」と「変造」の違いです。

「偽造」とは、権限なくして他人になりすまし、文書を作成する行為を指します。一方、「変造」とは文書の内容を勝手に変える行為のことです。

契約書などの私文書の場合、法律で裁くことができるのは文書を「偽造」した場合のみです。文書を「偽造」するとは、権限のない人が他人の名義で契約を締結した場合を指します。

したがって、契約権限のある個人や法人が、契約書に嘘の住所を記載する行為は、文書の「偽造」に該当しませんので、罰せられる可能性は低いと考えられます。

契約書に虚偽を記載するリスク

契約書に嘘の住所を記載しても私文書偽造罪として罪を問われる可能性は低いと考えられます。しかし、契約書に嘘を記載することは当然許されることではなく、以下のリスクを招く恐れがあります。

- 社会的信用の喪失

- 契約解除

法人か個人に関わらず、ビジネスは信頼のうえで成り立つものです。そして、ビジネスにおける契約書とは、取引のための最低条件でもあり、信用の証ともいえます。

また、契約書への虚偽が判明すれば、取引の停止だけでなく、風評被害のリスクもあり、ビジネスにはマイナスになりかねません。

そもそも、住所を知られたくないような信頼できない相手とは、契約しないことが重要です。

法人が契約書に住所を記載するときのポイント

ここからは、法人が契約書に住所を記載する際のポイントを解説していきます。

本社以外でも本社の所在地を記載する

法人の場合、契約書には法務局に登記された本店所在地を記載します。拠点が複数あり、本社以外の支店や営業所で契約書を作成する場合も、本社の住所を記載しましょう。

前述のとおり、契約書に住所を記載するのは、契約当事者を特定するためです。同じ商号の法人が存在する可能性がある以上、公的に登記された情報を用いて契約を締結することが大切です。

登記上の本店所在地と実態が異なる場合

本社の移転などにより、登記上の本店所在地と会社の実態が異なる場合があります。その場合、登記上の住所を用いても、その住所に企業が存在しないため、相手方の企業を特定したことにならないという恐れがあります。

具体的に問題が生じるのは、相手方がその契約書の有効性を争った場合です。万が一争われた場合でも、契約書の署名、押印、メールでのやりとりの記録などから相手方の企業を特定できれば、契約書の有効性を立証することは可能です。

しかし、そもそものリスクを避けるためにも、登記上の住所と実態が異なる場合には、実際の本社所在地も併せて記載してもらうようにしましょう。

署名押印の代理の有効性

法人の場合、契約を締結できるのは原則として代表取締役社長などの法人の代表者に限られます。

しかし、規模が大きい法人の場合、すべての契約を代表取締役社長が締結することは非現実的です。一般的には、部長や支店長などに権限を委譲しているケースがほとんどでしょう。

法人と契約する場合には、以下の2つのケースがみられます。

- 代表者名義のまま従業員が代理で署名する

- 権限を委譲された従業員名義で署名する

実は法人の場合、代表者名義を用いて従業員が署名するケースが多く見受けられます。その場合、権限の有無が明確でない従業員が代理で署名する場合もあり、契約書の有効性が問題となる可能性があります。

権限がない従業員による署名も、企業による追認があれば契約は有効となりますが、そもそも権限が誰にあるかは、取引先には分りません。

そのため、代理で署名をする場合には、代表権があることを相手方に明示することも、契約書を安心して締結するためには必要な配慮といえます。

個人が契約書に住所を記載するときのポイント

次に、個人が契約書に住所を記載する際のポイントを解説していきます。

住民票の現住所を記載する

個人が契約当事者となる場合、契約書に記載する住所は現住所です。日本には、戸籍制度と住民基本台帳制度の2種類があります。

戸籍制度の本籍地は、日本全国好きな場所を選ぶことができますが、住民票は実際に住んでいる地域の役所に届け出ることが必須です。

代理人の場合はその住所も必要

個人に代理人が設定されている場合、契約当事者である本人の住所と名前のほか、代理人の名前と住所も記載します。

具体的には以下のように記載します。

- 契約当事者本人の住所と名前を記載

- 「右 代理人」と肩書を記載し代理人の住所と名前を記載

また、代理人による署名の場合、以下の書類のコピーをもらっておきましょう。

- 契約当事者本人の署名と実印のある代理人委任状

- 本人の印鑑証明

- 代理人の本人確認書類

住所を省略する代わりにできること

個人の場合、相手に住所を知られたくないと考える方も少なくないでしょう。しかし、住所の記載を省略することで、契約自体が締結できないという事態は避けたいものです。

フリーランスなとの個人の場合には、クライアント獲得のために、多少のリスクを負ってでも契約を締結したいと考えるケースもあるでしょう。そのような場合には、以下のサービスを使用することで、個人の住所を知られることなく契約書に住所を記載することが可能です。

- バーチャルオフィス

- シェアオフィス

バーチャルオフィスやシェアオフィスの住所は、契約書の住所として使える場合があります。また、法人の場合にはこれらのオフィスの住所を登記することも可能です。郵便転送付きのサービスもあるため、郵送したのに届かないといった事態も避けることができます。

電子契約の仕組み

電子契約とは、電子データ上で締結する契約のことです。ここからは、近年注目を集める電子契約について解説していきます。

電子署名とタイムスタンプ

電子契約は、電子署名とタイムスタンプと呼ばれる2つの技術を用いることで、紙の契約書と同様の法的効力がもたらされます。

タイムスタンプによって、当該契約が締結された日時が電子データとして残ります。そのため、タイムスタンプ以降に改ざんがされていないことが証明できるという仕組みです。

電子契約における署名代理の有効性

契約実務の現場では、代表取締役社長の代わりに部長や課長が、代表取締役社長の名前で契約を行うケースがあります。このような行為を、法律では「署名代理」と呼び、電子契約においても有効です。

署名代理では「2段の推定」によってその契約の有効性を認めます。具体的には、以下の2つの推定を行うことで、契約書が当事者の意思のもと締結されたと考えるものです。

- 民事訴訟法228条によって、代理人が押印や電子署名を行った場合でも、その契約は真正であると推定される。

- 最高裁での判例において、署名代理であっても相手方からの反証がない限り、その契約は有効であることが推定される。

つまり、従業員が代表取締役社長の電子署名を利用して行った契約は、反証がない限り有効と考えられるということです。これは、電子契約のみならず、従来の紙の契約書でも同様です。

電子契約にも住所の記載は必要?

ここからは、電子契約に住所が必要なケースとそうでないケースについて解説していきます。

電子契約に住所が求められるケース

電子契約であっても、ほとんどのケースで住所の記載が求められます。これは、紙の契約書と同様、当事者を特定する必要があるためです。

とくに電子契約の場合には、直接会うことなく契約の締結ができます。場所に縛られずに契約を締結できるのは便利な一方で、見ず知らずの法人や個人との契約締結には、一定のリスクがあることは否めません。

そのため、電子契約であっても当事者を明確にするために、住所を記載するのが一般的となっています。

電子契約に住所がなくても本人特定ができるケース

電子契約において、以下の条件を満たしている場合には、住所が省略されていても企業や個人を特定できると考えられます。

- ドメイン名に個人や企業の情報が含まれている

- そのドメインを含むメールアドレスと署名が紐づいている

ドメインとは、インターネット上の住所に例えられるもので、同じものが存在することはありません。そのため、ドメイン情報に企業や個人の情報が含まれていれば十分に特定していると考えられます。

一方で、個人や小規模な法人の場合には、独自のドメインを取得していない可能性も否めません。そのため、トラブルをなるべく防ぐためにも、契約書には住所の記載をしておくのがいいでしょう。

電子契約のメリットと課題

ここからは、電子契約のメリットとデメリットについてまとめていきます。

電子契約のメリット

電子契約のメリットは、以下のとおりです。

- 改ざんされない

- 働き方改革との関連

- コスト削減

前述のとおり、電子契約には電子署名とタイムスタンプを用います。契約内容が変更された場合、タイムスタンプの日時記録が書き換わるため、改ざん防止に役立ちます。

電子契約は場所を気にすることなく締結できるため、テレワークを中心とした働き方とも相性がいいといえるでしょう。場所を問わず契約できるため、海外との取引もスムーズに行えるのもポイントです。

電子契約の課題

電子契約の課題には、以下のようなものがあります。

- 取引先への配慮が必要

- 不正アクセスのリスク

- 業務フローの変更

電子契約サービスのなかには、相手方の法人や個人にも電子契約サービスを導入してもらう必要があるものもあります。そのため、契約締結のために相手に余計な手間が発生する可能性があることには注意しましょう。また、昨今多くの企業で被害が出ているサーバー攻撃による契約書情報の流出も課題のひとつです。

また、電子契約の導入には、使い勝手のみならず、セキュリティにも配慮して選ぶことが大切です。電子契約によって契約締結の簡略化が期待できる一方で、導入にはこれまでの業務フローを見直す必要があり、社内の理解が求められるでしょう。

まとめ

契約書には住所の記載をするのがベター!電子契約なら契約書の管理も簡単に

契約書への住所記載の有無によって、その契約書の有効性が問われることはありません。しかし、契約書の有効性について争われた場合、契約当事者を特定できないとその契約書は無効とされるリスクがあります。

そのようなリスクを抑えるためにも、紙の契約書か電子契約書かに関わらず、住所は省略せず記載するのが基本です。また、住所が記載されていても当事者の特定は完全なものにはならないことは理解しておきましょう。

契約書の当事者を特定するためには、氏名や住所、押印のほかにも、契約締結までのメールや商談などのやり取りの記録を保管しておくことも大切です。

さらに、昨今注目を集める電子契約は、遠方の取引先とも契約書を締結できる反面、一度も会うことなく契約を締結するケースも考えられます。相手との信頼関係という意味においても、当事者を特定する基本的な情報である住所は重要な項目といえるでしょう。