家族の介護のため仕事を制限せざるを得ないという状況は、だれにでも起こり得るものです。一時的なものであれば良いのですが、仕事をやめなければいけないとなると人生に大きな影響が生じます。

ここで知っておきたいのが介護休業制度です。本記事では、介護休業制度および介護休業に際して受け取ることのできる介護休業給付金について紹介します。支給要件や申請から受給開始までの流れなどを掘り下げて解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

介護休業給付金とは?

介護休業給付金とは、家族の介護のために仕事を一時的に休む必要がある場合に、経済的な支援を提供する制度です。給付金は、雇用保険に加入している労働者が対象となり、休業期間中の収入減を補助します。

具体的には、休業開始時の賃金の67%が支給され、最大で93日間(最大3回に分割可能)の支給が可能です。この制度は、介護と仕事の両立を支援し、労働者が職場復帰を前提とした休業を取得することを目的としています。

介護休業を利用する条件

介護休業とは、介護休業制度にもとづき、要介護状態の家族を介護するために、労働者が取得できる休業のことです。家族が2週間以上にわたり日常生活の支援を必要とする場合に取得可能で、職場復帰が前提とされています。介護休業は、労働者が家族の介護に専念できるように設けられた制度であり、介護と仕事のバランスを取るための重要な手段です。

介護休業給付金の支給要件

介護休業を取得する際に一定の要件を満たせば、介護休業給付金を受け取ることができます。はじめに、申請者は雇用保険の被保険者であること、そして家族が常時介護を必要とする状態であることが必要です。また、休業開始日の前2年間に雇用保険に加入している期間が12カ月以上あることも条件の一つです。これらの条件を満たすことで、給付金の支給対象となります。

「常時介護を必要とする状態」の判断基準については、次の資料を厚生労働省が公開しています。参考にしてみてください。

介護休業給付金の申請期間

介護休業給付金の申請期間は、介護休業終了の翌日から2カ月後の月末までです。この期間内に申請を行わなければ、介護休業給付金を受け取ることができません。申請は、原則として勤務先を通じて行われ、必要な書類をハローワークに提出する必要があります。申請期限を逃さないよう、注意が必要です。

支給対象期間

支給対象期間は、要介護状態にある家族1人につき通算で最大93日間です。この期間は、最大で3回に分割して取得することが可能であり、たとえば、最初に30日間、次に40日間、最後に23日間といった形で休業を分けることができます。

休業期間には、実際の勤務日だけでなく、土日や祝日も含まれます。介護休業を利用する際は、休業開始の2週間前までに申請する必要があり、休業終了後には給付金の申請を行うことで、支援を受けることができます。

介護休暇との違い

「介護休業」と「介護休暇」は似ているようで異なる制度です。介護休暇は、短期間の休暇を取得できる制度で、対象家族が1人の場合は年間最大5日間の休暇が認められています(※)。一方、介護休業はより長期間の休業が可能で、給付金の支給も伴います。両制度は、介護と仕事の両立を目的としていますが、このように取得できる期間や条件に違いがあります。

介護休業給付金の支給額

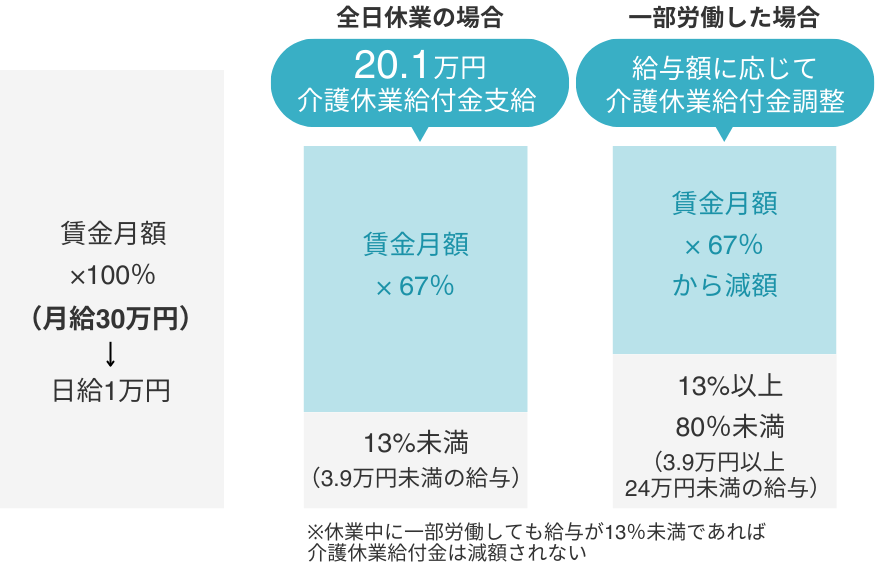

介護休業給付金は、休業中の収入減を補うため、給与の67%が支給されます。具体的には、休業開始時の賃金日額に支給日数と67%を乗じた金額が給付されます。

たとえば、休業開始時の日給が10,000円かつ30日間の介護休業を取得するのであれば、給付金の計算は以下の通りです

10,000円 × 30日 × 67% = 201,000円

ただし、休業期間中に一定額の給与が支払われた場合、その支払われた給与額に応じて給付金額は調整されます。

介護休業給付金をもらえないケース

介護休業給付金は、家族の介護のために仕事を休む人を支援する制度ですが、特定の条件を満たさない場合、給付金を受け取ることができません。受給資格には厳格な基準があり、これらを理解することは、介護と仕事の両立を目指す上で非常に重要です。以下では、給付金が支給されない主なケースについて解説します。

産前産後による休業中

産前や産後の休業中は、介護休業給付金の支給対象外となります(介護休業を取得すること自体できません)。これは、産前産後休業には別の支援制度が存在するためです。従って、産前産後の休業中に家族の介護が必要になった場合、介護休業給付金を受け取ることはできません。

介護休業後に現場復帰をしない場合

介護休業給付金を受けるための一つの大前提は、休業後に職場復帰することです。もし、介護休業を取得した後、職場に戻る意図がない、または復帰しないことが判明した場合は、給付金の支給対象外となります。この制度は、仕事と介護の両立を支援する目的があるため、職場復帰が前提となっています。

休業期間中に一定条件下で働いた場合

介護休業給付金の受給資格を持つには、休業期間中に働いた日数が月に10日以下であることが条件です。10日を超えて働いてしまうと、給付金の支給対象から外れてしまいます。また、休業期間中の賃金が休業前の80%以上になる場合、介護休業給付金は支給されません。

介護休業給付金の申請方法

はじめに、ハローワークに申請書類を提出する必要があります。申請書類として、介護休業の開始日と終了日、休業期間中の休業日数、介護対象家族との関係を証明する書類などが必要です。

介護休業給付金の申請は、介護休業終了の翌日から2カ月以内に行う必要があります。給付金の支給は、介護休業中に行われない点について留意しておきましょう。

介護休業給付金の必要書類

申請に際して、「介護休業給付金支給申請書」に加え、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を提出します。これらの書類に加え、介護を受ける家族の状況を証明する書類(例:住民票の写し)などが必要になる場合があります。また、介護休業の期間中に受け取った賃金に関する情報も必要です。

介護休業給付金で知っておきたい4つのポイント

介護休業給付金の支給にあたっては、これまで紹介した申請期間のルールや支給要件のほか、細かな決まりが多く存在します。

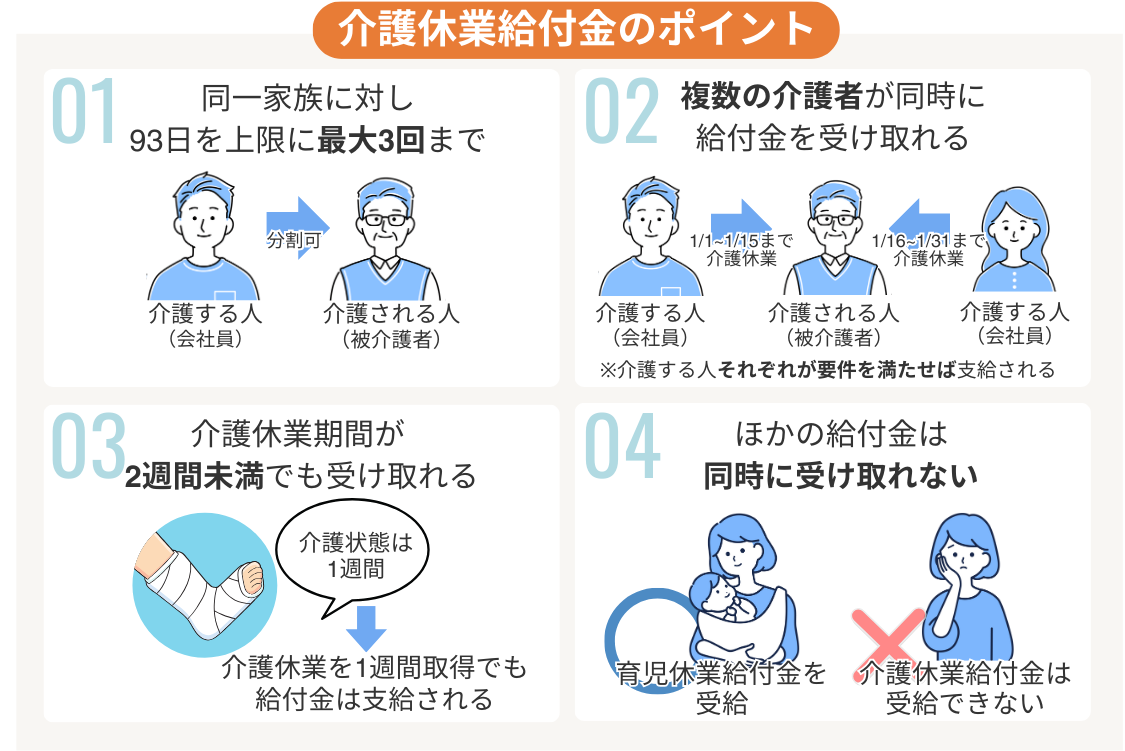

介護休業給付金の支給は同一家族に対し93日を上限に最大3回まで

介護休業給付金制度を利用する際、原則として同一の被介護者に対しては93日を上限に最大3回まで申請が可能です。

複数の介護者が同時に給付金を受け取れる

同一の被介護者に対して複数の家族が介護を行う場合でも、それぞれ支給要件を満たすのであれば各人が給付金を受け取ることが可能です。

介護休業期間が2週間未満でも受け取れる

介護休業は 2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するための制度です。これは、実際の休業期間が2週間以上なければならないという意味ではありません。2週間というのは要介護者の状態に関する基準であり、実際の休業期間が2週間未満であっても介護休業給付金は支給されます。

なお、「常時介護を必要とする状態」の判断基準については、次の資料を厚生労働省が公開しています。参考にしてみてください。

ほかの給付金は同時に受け取れない

介護休業給付金を受け取っている間は、厚生労働省が定めるほかの休業関連の給付金(育児休業給付金など)を同時に受け取ることはできません。介護休業給付金は、介護に専念するための支援として設計されており、ほかの休業と重複して給付を受けることは制度の趣旨に反します。

【最新ニュース】2025年4月から改正育児・介護休業法が施行される見込み

2024年5月24日、改正育児・介護休業法が参議院本会議で与野党の賛成多数で可決・成立しました。介護に関しては、仕事との両立をめぐって、介護休業制度の利用をせずに介護離職に至るケースが多々あることがこれまで問題視されていました。

改正法では、企業に介護休業制度の周知の徹底や介護休業取得の意向を確認することなどが義務付けられます。

まとめ

介護休業給付金は、家族を介護するために仕事を休む人を支援するための制度です。雇用保険に加入している人が対象で、休業期間中の収入減を補うために、休業開始時の賃金の67%が最大93日間支給されます。受給には一定の条件があり、申請は休業終了後2カ月以内に行わなければなりません。