\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

介護施設を運営する企業にとって、事業者間でのケアプランデータのやり取りは手間がかかり、頭を悩ませる要因となっています。とくに、介護業界は慢性的な人手不足に直面しているため、業務の効率化が求められています。

このような背景の中、2023年4月20日にケアプランデータ連携システムがリリースされました。このシステムを導入することで、介護事業者の負担を大幅に軽減することが可能です。そのため、導入を検討している経営者も多いことでしょう。しかし、具体的なメリットや導入に際しての注意点については、まだ十分に理解されていない方も少なくありません。

本記事では、ケアプランデータ連携システムのメリット、導入方法、注意点について詳しく解説します。

ケアプランデータ連携システムは、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所がお互いに書類をデータで送受信できるシステムです。国民健康保険中央会が提供しています。

公益社団法人 国民健康保険中央会「ケアプランデータ連携システム」

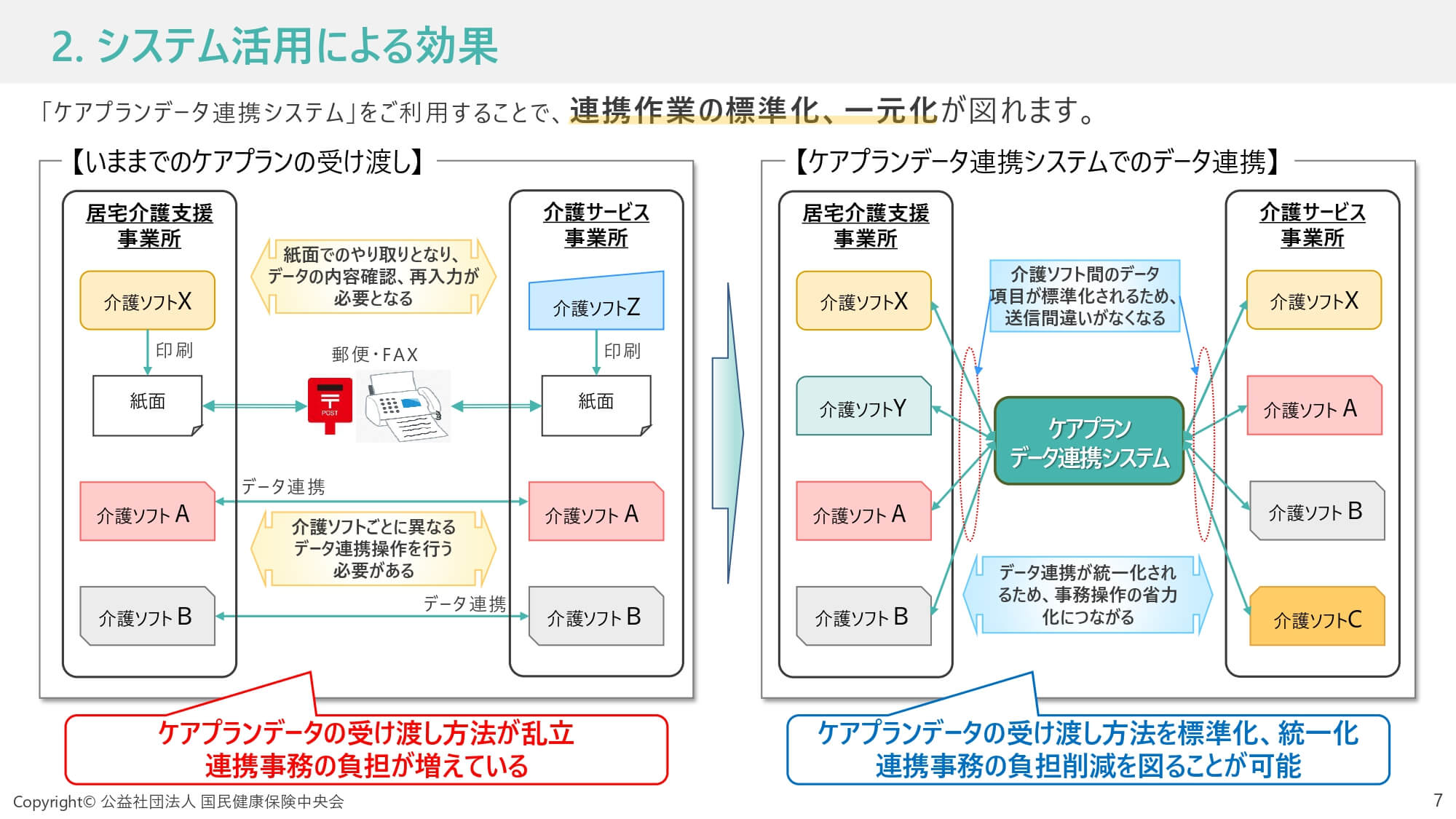

複数の介護サービスを利用している場合には、介護事業者間でケアプランなどの書類をやり取りする必要があります。従来は、相手の事業所へ書類を持参して手渡ししたり、郵送やFAXなどで渡したりする方法が一般的で、現在もそのような方法で書類をやり取りしている介護事業者は少なくありません。

ケアプランデータ連携システムを利用することで、紙の書類を実際に渡す必要がなくなります。オンラインでケアプランを送受信できるようになるため、国もケアプランデータ連携システムの導入を推奨しています。

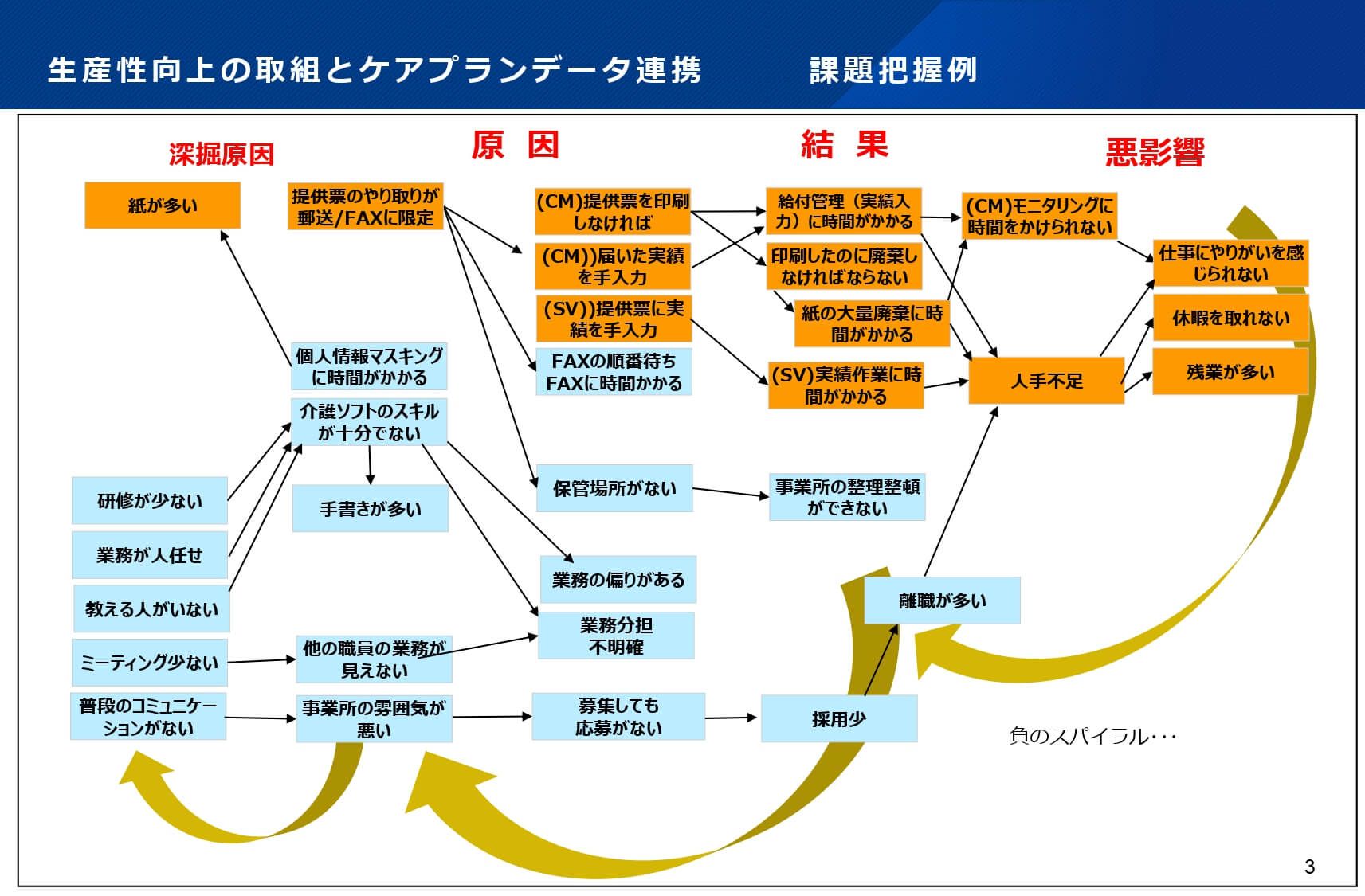

現在、介護事業者はさまざまな課題に直面していますが、その根本的な原因を探ると、紙の書類の存在が大きな要因として浮かび上がります(※)。一見すると、紙の書類が直接的な影響を与えていないように思える場合でも、実際にはその取り扱いに多くの人的リソースが割かれ、結果的に業務全体に悪影響を及ぼす事例が多く見受けられます。では、紙の書類が介護事業者にどのような形で悪影響を与えているのか、具体的に見ていきましょう。

※出典:厚生労働省「ケアプランデータ連携を想定した課題分析と業務改善計画案」

紙の書類を扱うことは、郵送やFAXなどの手間のかかる方法でのやり取りを必要とします。また、パソコンで作成した書類を1枚ずつ印刷する手間も発生するでしょう。このような業務は、時間や労力が浪費され、介護職員の負担が増大します。

さらに、紙の書類は保管スペースを必要とし、整理にも時間がかかります。このような状況が続くと、残業が増え、仕事に対するやりがいを感じられなくなる介護職員も出てくるでしょう。結果として、離職者が増加し、人手不足がさらに深刻化するリスクが高まります。

紙の書類を扱うことで人手不足が進行すると、経験豊富な職員が事務仕事に追われることになります。その結果、新人職員に対して十分な指導ができず、業務の円滑な運営が難しくなるかもしれません。

このような状況にある介護施設では、求人を出しても「ここで働きたい」と思う人材が集まりにくくなります。人手不足がさらに人手不足を招く負のスパイラルに陥り、介護サービスの質が低下する恐れがあります。

ケアプランデータ連携システムシステムを導入することで、介護施設が抱えている課題解決につながる以下のようなメリットがあります。

ケアプランデータ連携システムを利用すれば、紙の書類を作成したり、印刷したりする必要がなくなります。他の介護事業所と書類を共有する場合にはデータのまま送信できるため、時間を大幅に短縮できる点がメリットです。書類の保管や整理などの業務も効率化でき、生産性の向上につながります。

働く環境が良くなかったり、生産性の低い仕事を行っていたりすると、やりがいを感じにくくなるかもしれません。その結果、介護職員のワークエンゲージメントも低下する可能性があります。

ケアプランデータ連携システムを導入することで生産性が向上すれば、介護職員の働く環境も良くなると期待されます。業務に対するやりがいや達成感も生まれ、離職防止につながる効果が期待できるでしょう。

紙の書類を他の介護事業所に送るためには、切手代やFAX代がかかります。その点、ケアプランデータ連携システムなら、送信するたびにコストがかかることはありません。職員の残業時間も削減できるため、人件費の削減にもつながります。

ケアプランデータ連携システムを利用することで、業務の標準化が期待できます。事業所ごとに異なる介護ソフトを使っていたとしても、ケアプランデータ連携システムを間に挟むことで、ケアプランデータの受け渡し方法が標準化・統一化されるのです。これまで必要とされていた介護ソフト同士の連携作業が不要となるため、連携事務の負担軽減を図ることが可能となります。

ケアプランデータ連携システムでデータを送信できる宛先は、ケアプランデータ連携システムを導入済みの介護事業所のみです。また、電子証明書を使用するため、内容の改ざんなども防止できます。

ケアプランデータ連携システムは、介護事業者にとって非常に便利なシステムです。しかし、実際に導入して利用する際には、次のような点に注意が必要です。

ケアプランデータ連携システムを利用するには、電子証明書を用意しなければなりません。電子証明書とは、電子契約などの際に用いる電子署名が正当なもの(本人性を担保)かどうかを証明するためのものです。

ケアプランデータ連携システムは、介護ソフトを通じて利用します。現在使用している介護ソフトが非対応の場合には、対応している介護ソフトに変更しなくてはなりません。

ケアプランデータ連携システムを利用するには、ライセンス料金が毎年かかります。ライセンス料金の金額は、1事業所あたり21,000円(税込)です(※)。また、複数の介護施設を運営している企業もあるでしょう。事業所番号が異なる場合は、事業所単位でライセンス料金が発生します。なお、事業所番号が同じであれば、利用料金は発生しません。

※ライセンスの有効期限は1年間です(申し込み日から起算)。

ケアプランデータ連携システムを利用するには、データを送信する側の事業所と受信する側の事業所の双方で利用登録が必要です。自社で導入済みでも、相手先で未導入の場合には、ケアプランデータ連携システムを利用したデータの送受信ができないため注意しましょう。

ケアプランデータ連携システムが十分に普及するまでの間は、自社で導入した後も、相手側の事情で紙の書類が必要になることもあります。

ケアプランデータ連携システムを利用している事業所を探したい場合、次のWebサイトがおすすめです。ケアプランデータ連携システムを利用している事業所の情報を地図上から確認できます。

WAM NET「ケアプランデータ連携システム利用状況」

ケアプランデータ連携システムを導入する際の手順について見ていきましょう。

参考サイト:ケアプランデータ連携システムヘルプデスク「ケアプランデータ連携システム – スタートガイド」

ケアプランデータ連携システムを利用するには、Windows 10またはWindows 11がインストールされたPCが必要です。OSを最新の状態にアップデートしておくことも重要です。

また、カレンダー表示が和暦設定になっている場合は、西暦設定に戻しておく必要があります。ケアプランデータ連携システムの仕様上、和暦設定では利用できませんのでご注意ください。

ブラウザについては、Chromium版のMicrosoft EdgeまたはGoogle Chromeのいずれかを使用します。どちらもインストールされていない場合は、事前にインストールしておきましょう。さらに、PDFファイルを閲覧する際にはAdobe Acrobat Readerの利用が推奨されていますので、未インストールの場合はこちらもインストールしておくことをおすすめします。

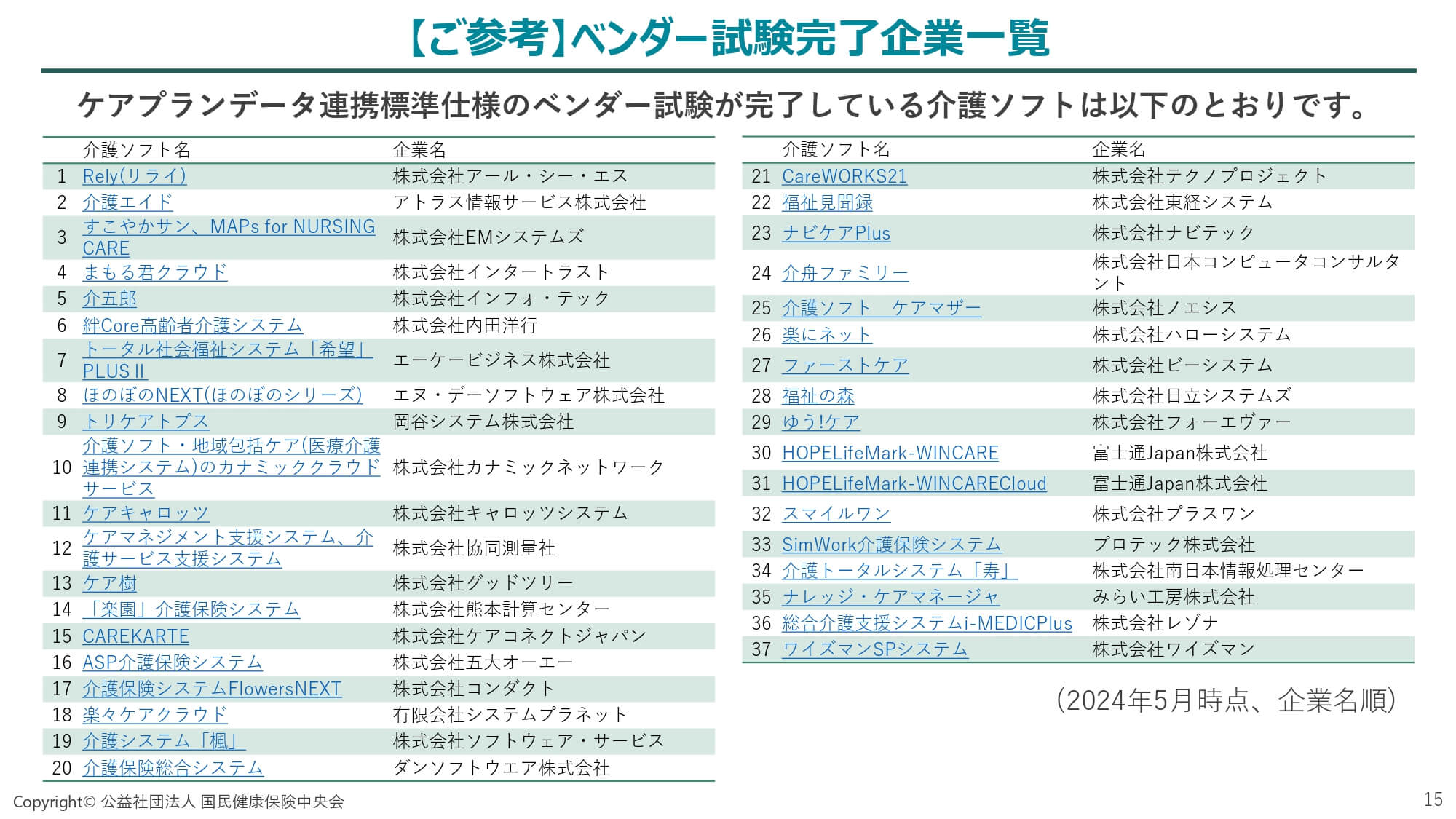

事業所で使用中の介護ソフトがケアプランデータ連携システムに対応しているかどうか確認しておきましょう。2024年5月時点でケアプランデータ連携システムに対応済みの介護ソフトは次の通りです。

ユーザーIDとパスワードは、ケアプランデータ連携システムでデータを送信するときに入力するもので、ユーザーIDは「KJ」から始まる14桁の文字列です。利用申請をするときにも入力を求められます。

取得していない場合には、国民健康保険団体連合会にメールまたは電話で問い合わせて取得します。問い合わせてから、実際に手元に届いて利用できるようになるまで2週間程度の日数を要します。

ケアプランデータ連携システムのクライアントアプリをダウンロードしてインストールしましょう。ヘルプデスクサポートサイトにダウンロードページが設けられています。組織名称と介護事業者番号を入力するとダウンロードできるようになります。

電子証明書がPCにインストールされているかどうか確認しましょう。PCの画面の左下にある検索窓に「インターネットオプション」と入力して、一番上に出てきた項目をクリックすると「インターネットのプロパティ」が開きます。

「コンテンツ」のタブを選択し、「証明書」の項目をクリックしましょう。別窓が開き「個人」のタブを選択すると、電子証明書がインストールされている場合に表示されます。

発行者が「e-seikyuu CA」で発行先が「KaigoJigyousho」または「CarePlanJigyousho」の電子証明書があるかどうか確認しましょう。有効期限の確認も必要です。

もし、電子証明書がインストールされていなかった場合には、ダウンロードしてインストールする必要があります。「介護保険証明書」と「請求委任事業所用ケアプラン証明書」の2種類があります。

介護保険証明書の場合には、電子請求受付システムにアクセスして、メインメニューの「証明書」のところをクリックしましょう。「証明書をダウンロード・インストールする」を選択して「次へ」をクリックします。そうすると「証明書のダウンロード」の画面に移動し、発行済みの証明書が表示され、ダウンロードできるようになります。ダウンロード後は証明書のファイルを開くと、インストール可能です。

詳しい手順はこちら:国民健康保険中央会「3.6.3 介護保険証明書を再度ダウンロード・インストール 抜粋版」

請求委任事業所用ケアプラン証明書の方のダウンロードも、電子請求受付システムを使用します。メインメニューの「請求委任事業所用ケアプラン証明書」をクリックしましょう。そして「発行申請を行う前に」のところをクリックすると、注意事項が表示されます。内容を読み問題ないかどうかを確認してから「閉じる」をクリックしましょう。そして、「請求委任事業所用ケアプラン証明書の発行申請をする」を選択して「次へ」をクリックします。そうすると画面が切り替わり、パスワードを入力して「次へ」をクリックするとダウンロードできるようになります。インストール方法は介護保険証明書とほぼ同じです。ファイルを開くとインストールできます。

詳しい手順はこちら:国民健康保険中央会「3.7 請求委任事業所用ケアプラン証明書の取得・更新 抜粋版」

準備が整ったら利用申請をしましょう。ケアプランデータ連携システムの利用申請サイトでユーザーIDとパスワードを入力します。さらに代表者名や担当者名、メールアドレスなどを入力すると利用申請完了です。

利用申請後は、クライアントアプリでユーザーIDとパスワードを入力してログインすると、利用できるようになります。

ケアプランデータ連携システムを導入すれば、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所との間でデータのやり取りがスムーズに行うことが可能です。紙の書類を扱う機会を減らせるため、職員の負担軽減やコスト削減などメリットは大変大きなものとなります。業務を効率的に行えるようになるでしょう。職員にとっては残業も減り働きやすい環境になるため、ワークエンゲージメントの向上も期待できます。人手不足の解消にもつながるでしょう。

ケアプランデータ連携システムの導入は国でも推奨しています。人手不足やコストの増大で課題を抱えている介護事業者は、ぜひケアプランデータ連携システムの導入を検討してみてください。

電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。

※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

ケアプランとは?種類や必要な理由、作成フローを解説!介護業務に電子契約を導入するメリットもご紹介

ケアプランとは?種類や必要な理由、作成フローを解説!介護業務に電子契約を導入するメリットもご紹介

実際いくら得する?住信SBIネット銀行の住宅ローンに借り換えるメリットを徹底解説!注意点や流れもあわせて紹介

実際いくら得する?住信SBIネット銀行の住宅ローンに借り換えるメリットを徹底解説!注意点や流れもあわせて紹介

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。

電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。