投資契約書に必要な項目は?

相手投資家に対して不信感を与えない契約書を作成するには?

不利な契約を結んでしまわないか心配…

投資契約書は企業の将来を左右する重要な文書です。不備があると資金調達に失敗したり、後々トラブルの原因となったりする可能性があります。本記事では、投資契約書作成で失敗しないための必須知識をわかりやすく解説します。

- 投資契約書の基本的な役割と必要性

- 記載すべき主要項目の詳細解説

- 投資契約書のひな形・テンプレート

- 作成時の注意点とチェックポイント

安心して投資契約を進めるためには、電子印鑑GMOサインをはじめとした電子契約サービスの活用もおすすめです。電子契約を利用すれば、契約書の作成から締結まで一連の流れをすべてオンラインで完結できます。そのため、時間や手間を大幅に削減し、迅速に契約締結を進めることが可能です。

- 電子署名法に準拠した法的証拠力を持つ契約書の作成が可能

- 改ざん防止機能により契約の安全性を確保

- 契約進捗の管理機能で締結状況を一元管理

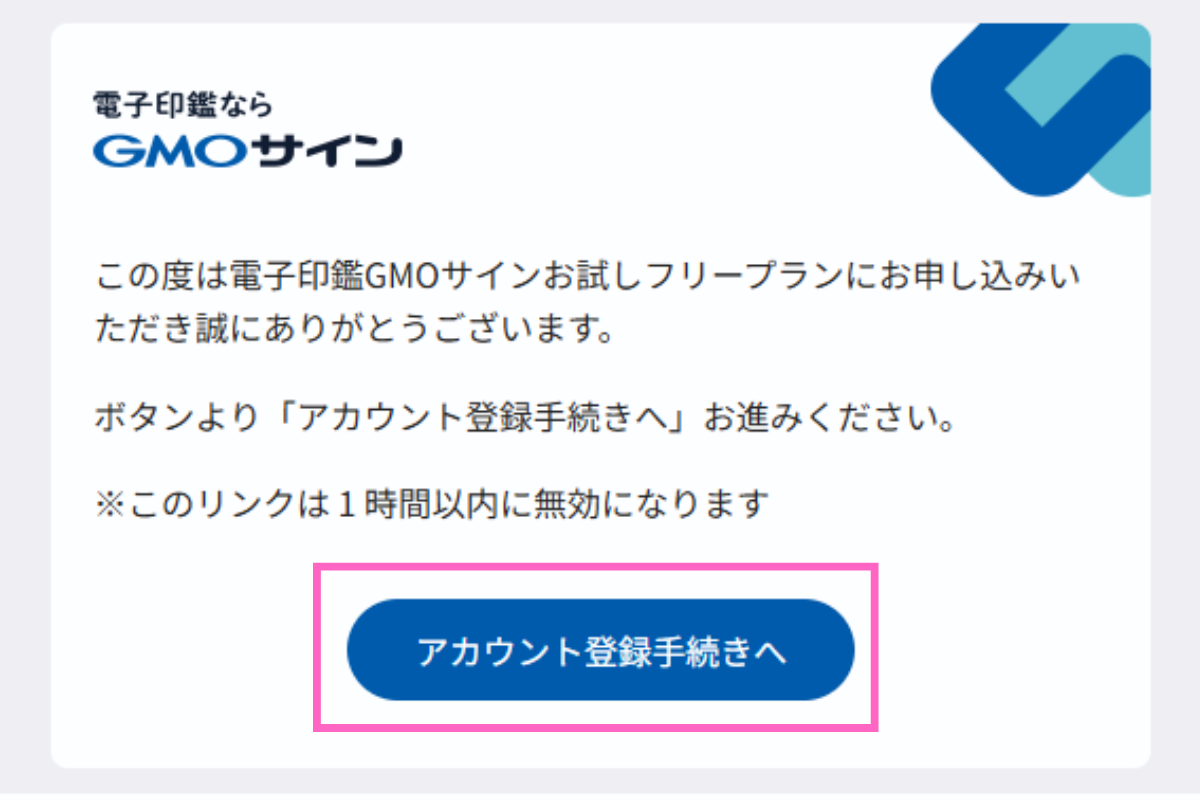

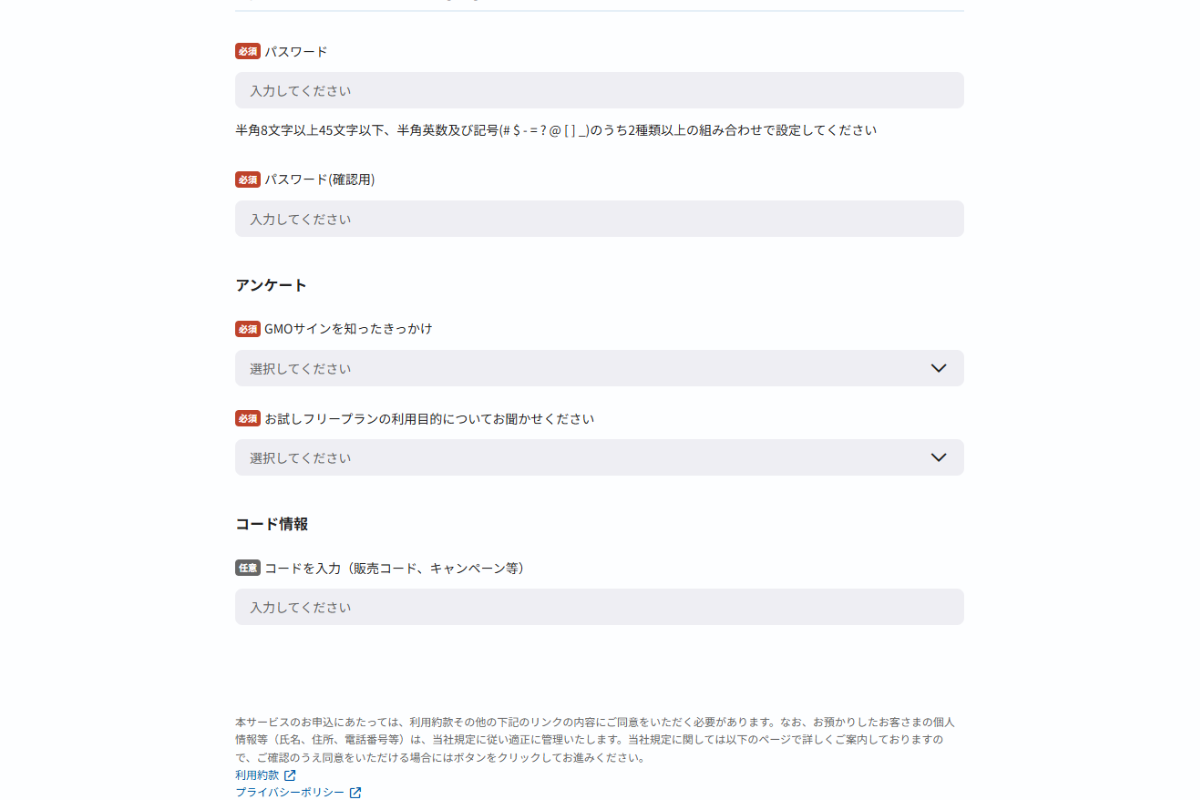

GMOサインのお試しフリープランでは月5件まで電子契約を無料で行うことが可能で、タイムスタンプ付きの電子署名やテンプレート登録といった基本的な機能をお試しいただけます。

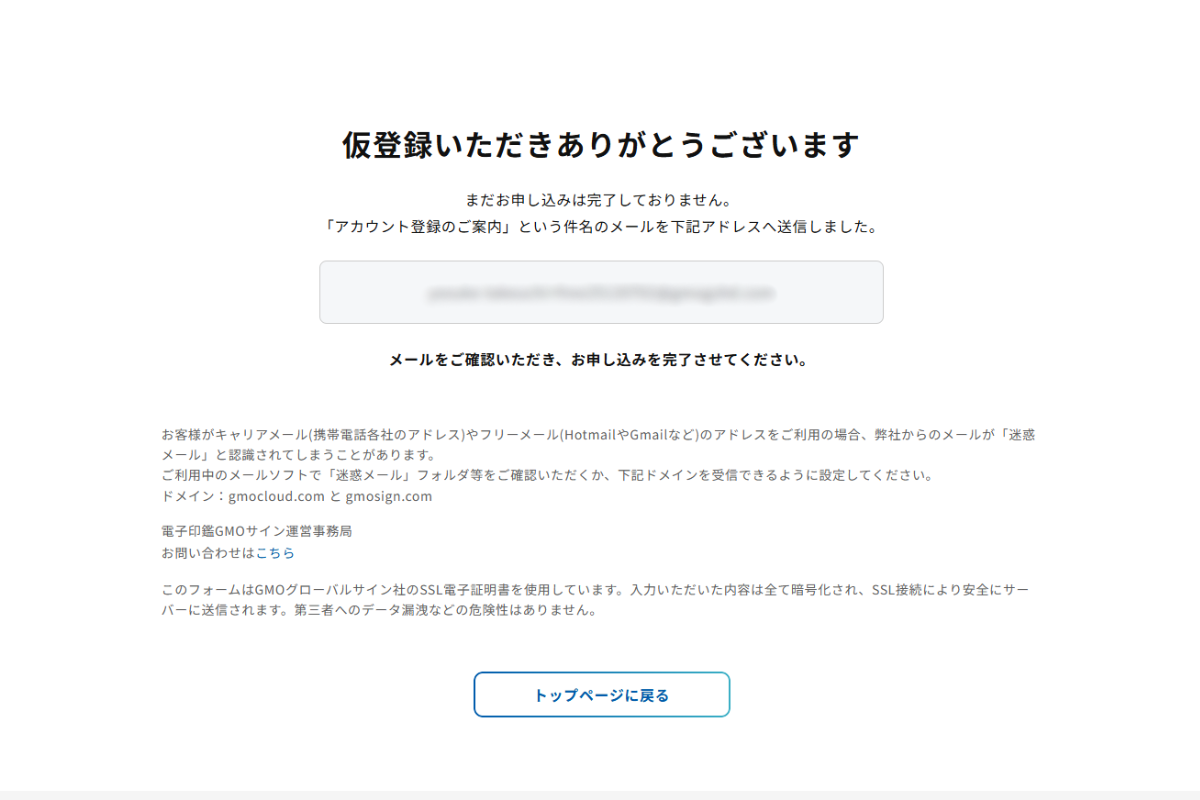

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)

投資契約書(出資契約書)とは?なぜ必要?

ここでは、契約書に関する基本や必要性を解説します。

まずはこれらの基本的なポイントを押さえておきましょう。

投資契約書とは?

投資契約書は出資を受ける企業と出資をする投資家が、資金の提供条件や出資後の権利義務について合意し、その内容を文書化したものです。おもにスタートアップ企業やベンチャー企業が資金調達する際に用いられ、以下のような取り決めが詳細に記載されます。

- 出資額

- 株式の取得条件

- 議決権の取扱い

- 配当

- 譲渡制限

企業にとっては安定的な資金調達を実現し、事業を成長させるための基盤となります。一方、投資家にとっては出資した資金が適切に活用され、投資回収の機会が確保されることを確認するための重要な書類といえるでしょう。双方の権利と義務、出資者との関係を明確にするために、契約書は大きな役割を果たします。

投資契約書の目的と役割

投資契約書を締結するおもな目的は、投資家と企業双方の権利と義務を明確にし、将来起こりうる紛争や誤解を防ぐことです。資金提供に伴い、出資者は経営への発言権やリターンを期待し、企業側も成長資金として対価を得るという関係性が生じます。

こうした利害関係を曖昧なままにしておくと、将来的に「そのような条件は聞いていない」といったトラブルが発生するおそれもあります。そこで株式の取得条件や株式の希薄化を防ぐ条項、EXIT時の取り決めなどを定めた投資契約書を作成するのです。

契約書は訴訟時に証拠資料として機能するため、事業の安定運営には欠かせない存在となります。細かな法的要素が複雑に絡むため、知識がない場合は弁護士や行政書士などに依頼しての作成がおすすめです。

株主間契約との違い

投資契約書と混同されやすいのが、株主間契約(SHA:Shareholders Agreement)です。両者は似ているようで、対象や目的が明確に異なります。

投資契約書は企業と出資者の間で交わされ、おもに出資条件や資金の使途、株式の取得方法など、資金調達に直接関わる事項を記載した文書です。

一方で株主間契約は、既存の株主同士の間で締結されることが多く、株式の譲渡制限や議決権の行使方法、経営方針の合意事項など、株主間の関係性や企業統治に関するルールを定めるものです。

投資契約書(出資契約書)に記載すべき主要事項

将来的なトラブルを回避するため、投資契約書には多くの項目が記載されます。主要な項目は、以下のとおりです。

それぞれ解説します。

投資の内容(金額・株式数・払込日)

投資契約書において、出資の基本条件である金額・株式数・払込日は欠かせない要素です。投資家がどれほどの金額を企業に提供し、株式を何株取得するのかは、今後の議決権や配当などに大きな影響を及ぼします。

また払込日を明記することで、企業の資金繰り計画が立てやすくなるだけでなく、出資の履行が確実に行われることを保証する役割も果たします。たとえば「第三者割当増資により普通株式1,000株を発行し、出資額1,000万円を払込期日までに指定口座に振り込む」のように、具体的な記載が必要です。

払込方法についても銀行振込か現金か、分割が可能かなど、実務的な手続きまで細かく記載することで将来予測される混乱を回避できます。

種類株式の内容

種類株式とは、株主に対する権利内容に特別な条件を設けた株式のことです。例として以下のようなものが挙げられます。

- 配当を優先的に受け取る優先株式

- 経営への影響を限定する無議決権株式

- 残余財産分配で優先される残余優先株式

スタートアップの資金調達では、ベンチャーキャピタルからの出資を受ける際に、投資家のリスクヘッジや好条件提示のために活用されることがあります。

契約書には、種類株式の具体的な内容を詳細に明記しなければなりません。曖昧だとほかの株主との関係に混乱を招いたり、将来的な株式譲渡やIPOの際に支障が出ることもあります。

出資の前提条件・投資実行条件

投資契約において出資が実行されるためには、いくつかの前提条件や投資実行条件が設けられることが一般的です。投資家が出資を決定するうえで重要視する事項であり、基本的に条件が満たされない限り、投資は実行されません。

たとえば、以下のような条件が代表的なものです。

- 会社の定款変更が完了していること

- 法務デューデリジェンスで重大な問題が発見されていないこと

- 企業の財務状況やキャッシュフロー計画が出資者の基準を満たしていること

前提条件を明記することで、投資家は予期せぬリスクを排除した状態で出資判断できるようになります。また、企業にとっても、必要条件を整理することで資金調達の準備がスムーズに行えるでしょう。

表明保証

表明保証とは、企業が投資家に対して自社の事実関係や財務状況や、法的な適合性などについて特定の事実が真実であること、あるいは特定の状況が存在しないことを表明し保証する条項です。投資家が企業に関する正確な情報を得て、投資判断をするうえでの基盤となります。具体的には以下の項目が表明保証の対象となるケースが多いです。

- 企業の財務諸表が適正に作成されていること

- 重要な訴訟を抱えていないこと

- 知的財産権に問題がないこと

表明保証の内容が事実と異なる場合、企業は投資家に対して損害賠償責任を負う可能性があります。そのため企業側は、表明保証の内容を慎重に検討して自社の現状を正確に把握したうえで、無理のない範囲で合意する必要があるでしょう。

資金使途

投資家が出資した資金が企業の成長戦略に沿って、適切に活用されることを確認するために設けられる条項が資金使途です。以下のように具体的な用途を記載することで、使途の透明性が確保されます。

- サービス開発のためのエンジニア人件費

- 広告出稿費

- 新規オフィス開設の設備投資

資金が想定外の用途に使用された場合には、契約違反として是正措置や出資金返還請求の対象となる可能性もあります。そのため企業側は、実現可能かつ合理的な使途計画を立て、契約書上に落とし込む必要があります。企業と投資家の健全な関係を維持するために、不可欠な項目といえるでしょう。

財務報告義務

投資後の企業運営において、投資家への情報開示は信頼関係維持の重要な要素です。財務報告義務では、定期的に提供すべき財務情報の種類と頻度を明確に定めます。

月次試算表や四半期決算書、年次決算書など、報告書類の具体的な範囲を規定しましょう。報告時期についても、月末から何日以内といった具体的な期限を設定します。また、単純な数値報告だけでなく、事業の進捗状況や重要な経営判断についても報告対象とすることが一般的です。

投資家が事業の状況を適切に把握できる情報提供体制を整えることで、継続的な支援や追加投資の検討にもつながります。重大な事業変更や法的問題が発生した際の緊急報告義務もあわせて定めておくと、より信頼性を高められるでしょう。

経営株主の責務(経営への専念・競業避止義務など)

投資契約では、創業者をはじめとする経営株主が事業に専念し、企業の成長にコミットすることを求める条項が設けられます。これにより、投資家は安心して資金を投じることができます。

主な内容として、以下のような義務が定められます。

- 善管注意義務:善良な管理者として、注意を払って会社の経営を行う義務。

- 経営への専念義務:他の業務に時間を割かず、会社の経営に集中する義務。

- 競業避止義務:会社の事業と競合する事業を自ら行ったり、第三者に行わせたりしない義務。

これらの条項は、経営株主の行動を一定程度制限しますが、投資家からの信頼を得て、円滑な資金調達を実現するためには非常に重要な項目です。

優先配当

優先配当に関する条項は、おもに種類株式を発行するケースで投資契約書に盛り込まれます。これは投資家が普通株式の株主よりも、優先して配当を受けられる権利を定めるものです。

たとえば「出資額の年5%を優先配当として支払う」や「会社が配当可能利益を計上した場合、まずは優先株主に分配する」といった具体的な条件が記載されます。

優先配当には参加型と非参加型、累積型と非累積型など、さまざまな種類があります。参加型は、優先配当を受けたあとも普通株主と同様に追加配当を受け取れる仕組みです。一方、非参加型は所定の優先配当のみが支給され、それ以上は受け取れません。累積型の場合、ある年度に配当が支払われなかった場合は翌年度以降に繰り越されるのが特徴です。

契約違反時の取扱い(損害賠償含む)

契約違反時の取扱いは、投資家と企業双方の権利保護に直結する項目です。具体的には、契約内容に違反した場合の是正措置や損害賠償請求の手続き、株式の買戻し請求権などが明記されます。

たとえば企業が表明保証に違反した場合や、資金使途の規定に反して資金を流用した場合など、具体的にどのような行為が契約違反とみなされるかが定義されます。企業と投資家双方にとって予期せぬリスクを管理し、安心して投資関係を継続していくうえで不可欠な項目といえるでしょう。

承認事項

投資契約書における承認事項とは、企業が将来的に特定の行為を行う際、あらかじめ投資家の承認を必要とするルールを定めたものです。この条項の目的は、投資家が事業の方向性に関与し、不測の経営判断から自身の出資リスクをコントロールできるようにする点にあります。

具体的には、以下のようなケースで承認を必要とする場合が多いです。

- 新たな株式の発行

- M&A

- 大型の借入

- 資産売却

- 事業譲渡など

「年間1,000万円を超える資金調達には優先株主の過半数の同意を要する」のように定められます。こうした規定により、経営の自由度は一部制限されますが、透明性の高さを確保できるのはメリットです。必要に応じて定めましょう。

ロックアップ条項

ロックアップ条項とは一定期間、創業者や主要株主が自ら保有する株式を売却・譲渡できないように制限する契約上の取り決めです。資金調達直後の株式大量売却による株価下落や、経営の不安定化を防ぐ効果があります。

特にIPOやM&Aを見据えたスタートアップの資金調達では、投資家の信頼確保や企業価値維持の観点からロックアップ条項が重視されます。期間や対象株主、例外規定なども詳細に記載しましょう。

EXIT(イグジット)時の対応

投資家にとって最大の関心事である投資回収(EXIT)に関する条項です。IPO(株式公開)やM&A(合併・買収)の際の株式売却ルールを定めます。

投資家が他の株主と同条件で株式を売却できる共同売却権(タグアロング)や、主要株主が株式を売却する際に他の株主にも売却を強制できる強制売却権(ドラッグアロング)などが代表的です。

EXIT戦略の透明性を確保し、双方の利益を守るために不可欠な項目です。

契約の終了

投資契約書には、契約終了のタイミングや条件も明確に定めておく必要があります。これは出資の目的が達成されたとき、あるいは特定の理由により契約を解除する場合に備えたルールです。一般的な終了事由としては、以下のようなケースが挙げられます。

- 出資の完了義務履行の終了

- IPOやM&Aなどによる投資回収

- 重大な契約違反が認められた場合

たとえば「出資金の全額払込および優先株主による株式転換完了をもって本契約は終了する」といった文言を記載します。また、違反があった場合の解除通知の方法や、解除後の義務についても取り決めておくことで、終了後の紛争防止に役立ちます。

合意管轄

契約に関する紛争が生じた場合に、どの裁判所で争いを解決するかあらかじめ定めておく条項です。特に投資契約のように金額やリスクが大きい契約では、訴訟・調停の際の手続的負担を軽減するためにも、明確な管轄合意が求められます。

たとえば「本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」といった文言が用いられるのが一般的です。特定の裁判所を明示することで予測可能性が高まり、当事者双方にとって公平な訴訟環境が整います。

出資者が外国法人である場合には国際裁判管轄の問題も生じ得るため、管轄のみならず準拠法の明記も必須です。設定することで、地方裁判所間の手続きや提出書類の違いに悩むことなく、統一性を保った法的対応が可能になります。

その他一般条項(通知・協議事項・秘密保持義務など)

一般条項とは、契約の実務的な運用や解釈に関わる基本的な取り決めをまとめた部分です。具体的には、以下の内容が含まれる傾向にあります。

- 契約当事者間の連絡手段や通知方法

- 契約内容の変更手続き

- 秘密保持義務

- 紛争発生時の協議手続き

形式的に見える部分ですが、契約全体の運用基盤となる部分であるため、抜けや誤解がないよう慎重に作成すべき条項です。

投資契約書のひな形・テンプレート

上記の記載項目を含んだ投資契約書のひな形・テンプレートを以下に紹介します。また、投資契約書のひな形については「中小企業庁のホームページ」でも紹介されていますので、こちらもあわせて参考にしてください。

投資契約書

_______________(以下「甲」という。)と________________(以下「乙」という。)は、乙に対する甲の投資に関し、以下のとおり投資契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(投資の内容)1. 甲は、乙に対し、金【_____________】円(以下「投資金額」という。)を出資し、これと引換えに乙の発行する【普通株式・種類株式】【______________】株(以下「本株式」という。)を引き受ける。

2. 甲は、_________年________月_________日までに、投資金額を乙の指定する銀行口座に払い込むものとする。

3. 本株式の1株当たりの払込金額は、金【_____________】円とする。第2条(種類株式の内容)

本株式が種類株式である場合、以下の権利を有するものとする。1) 議決権:【普通株式と同等の議決権を有する / 議決権を有しない】

2) 配当優先権:【年率________%の優先配当権を有する】

3) 残余財産分配優先権:【払込金額を限度とした優先分配権を有する】

4) 転換権:【普通株式への転換権を有する】

5) その他の権利:【__________________________】第3条(出資の前提条件・投資実行条件)

甲の出資の実行は、以下の条件がすべて満たされることを前提とする。1) 乙の株主総会において本株式の発行が適法に決議されていること

2) 第4条に定める表明保証がすべて真実かつ正確であること

3) 乙が本契約上の義務に違反していないこと

4) 乙の事業、財政状態、経営成績等に重大な悪影響を与える事由が発生していないこと

5) その他の条件:_________________________第4条(表明保証)

乙は、甲に対し、本契約締結日および払込実行日において、以下の事項を表明し保証する。1) 設立・存続:乙は日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であること

2) 権限:乙は本契約の締結および履行につき必要な権限を有すること

3) 財務諸表:乙が提出した財務諸表は真実かつ正確であること

4) 重要事実:乙の事業、財政状態、経営成績等に重大な悪影響を与える事実が存在しないこと

5) 法令遵守:乙は適用される法令を遵守していること

6) 訴訟等:乙に対する重大な訴訟、仲裁、行政処分等が存在しないこと

7) 知的財産権:乙の事業に必要な知的財産権を適法に保有または使用していること第5条(資金使途)

乙は、投資金額を以下の用途にのみ使用するものとする。1) 事業拡大

2) 研究開発

3) 設備投資

4) 運転資金

5) その他:__________第6条(財務報告義務)

1. 乙は、甲に対し、以下の財務資料を提出する義務を負う。

1) 月次試算表(翌月末日まで)

2) 四半期財務諸表(翌四半期末日まで)

3) 年次財務諸表(事業年度末日から3か月以内)2. 乙は、甲の合理的な要請に応じ、帳簿書類の閲覧を認めるものとする。

第7条(経営株主の責務)

1. 乙の代表取締役________________は、乙の経営に関し善良な管理者の注意をもって職務を遂行する。

2. 前項の代表取締役が重大な過失により乙に損害を与えた場合、甲は当該代表取締役の交代を要求することができる。

3. 代表取締役は、乙の競業となる事業を行ってはならない。第8条(優先配当)

1. 乙は、本株式に対し、年率___________%の優先配当を支払うものとする。

2. 前項の配当は、累積条項【付/なし】とする。

3. 優先配当の支払いは、乙の分配可能額の範囲内で行われるものとする。第9条(契約違反時の取扱い)

1. 乙が本契約に違反した場合、甲は乙に対し催告の上、相当期間内に是正を求めることができる。

2. 乙が前項の是正を行わない場合、甲は本契約を解除することができる。

3. 乙の契約違反により甲に損害が生じた場合、乙は甲に対し損害賠償責任を負う。第10条(承認事項)

乙は、以下の事項を行う場合、事前に甲の書面による承認を得るものとする。1) 定款の変更

2) 重要な資産の処分

3) 第三者に対する多額の借入れ

4) 新株式の発行

5) 合併、分割、事業譲渡等の組織再編

6) その他の重要事項

第11条(ロックアップ条項)

1. 乙の創業者株主等は、本契約締結日から________年間、甲の書面による事前承認なく、保有株式を譲渡してはならない。

2. 前項の譲渡制限は、以下の場合には適用されない。

1) 相続による移転

2) 甲が書面により承認した場合

その他の例外事由:________________第12条(Exit時の対応)

1.株式公開時の対応

1) 乙が株式公開を行う場合、甲は保有株式の一部または全部を売出しまたは引受人への売却により処分することができる。

2) 乙は、株式公開に際し、甲の売出しに必要な協力を行うものとする。2. 第三者への会社売却時の対応

1) 乙の株主が第三者に対し株式の過半数を売却する場合、甲は同条件での株式売却に参加する権利(Tag Along権)を有する。

2) 甲が保有株式の全部または一部を第三者に売却しようとする場合で、当該第三者が乙の株式の過半数の取得を希望するときは、甲は他の株主に対し同条件での株式売却を要求する権利(Drag Along権)を有する。3. 清算時の優先分配

1) 乙が清算される場合、甲は投資金額を限度として、他の株主に優先して残余財産の分配を受ける権利を有する。

2) 前項の分配後の残余財産については、株主平等の原則に従って分配される。4. 買取請求権

1) 以下の事由が発生した場合、甲は乙に対し、本株式の買取りを請求することができる。

・乙が本契約上の重要な義務に違反し、催告後30日以内に是正されない場合

・乙の事業が継続困難となった場合

・その他甲の投資目的の達成が困難となった場合

2) 前項の買取価格は、第三者機関による株価算定を基準として当事者間で協議して決定する。第13条(契約の終了)

1. 本契約は、以下の事由により終了する。

1) 乙の解散、清算、破産等

2) 甲による全株式の譲渡

3) 当事者間の書面による合意2. 本契約の終了後も、秘密保持義務等の条項は存続する。

第14条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、___________________地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条(通知)

本契約に基づく通知は、相手方に対し書面により行うものとし、以下の住所宛に送付する。甲:【住所 _______________________】

乙:【住所 _______________________】第16条(協議事項)

本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、当事者間で誠実に協議して解決するものとする。

第17条(秘密保持義務)

当事者は、本契約の締結および履行に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示してはならない。

第18条(準拠法)

本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

第19条(契約の変更)

本契約の変更は、当事者間の書面による合意によってのみ行うことができる。

第20条(分離可能性)

本契約の一部が無効または執行不能となった場合でも、他の部分の効力には影響しないものとする。

第21条(完全合意)

本契約は、当事者間の完全な合意を構成し、本契約締結以前の口頭または書面による合意に優先する。

契約締結日:________年_________月__________日

甲(投資家)

住所:__________________

氏名:__________________ 印

乙(被投資会社)

住所:__________________

商号:__________________

代表取締役:________________ 印

このテンプレートは、一般的な記載事項をまとめたものです。法改正などにより、必要な記載事項は変わる可能性があります。本テンプレートの利用によって生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。実際の書面として使用する際は、必ず弁護士や行政書士などの専門家にご相談の上、ご自身の責任で内容を精査・修正してください。

投資契約書は複雑な法的文書であり、専門的な知識が必要です。弁護士や投資契約に詳しい専門家に相談し、自社の状況にあった適切な条項を作成してください。

投資契約書作成時の注意点とチェックポイント

投資契約書は、企業の将来を左右する法的文書です。作成時には細心の注意を払い、リスクを最小限に抑えるためのチェックポイントを押さえる必要があります。特に重要な点は次の5つです。

それぞれ解説します。

出資条件・出資額が明確か?

出資条件と出資額の明確化は、投資契約書において基本かつ重要なポイントです。どの種類の株式を何株発行するのか、1株あたりの発行価格、出資額の合計や払込期日を具体的に記載しましょう。情報が不足していると、認識にズレが生じてトラブルが発生するリスクが高まります。

種類株式を発行する場合には、種類株式が持つ詳細な権利(優先配当、議決権制限、残余財産分配権など)についても曖昧な表現を避け、法的拘束力のある形で明記されているか確認する必要があるでしょう。

株式発行価格やプレマネー・ポストマネーの評価額、バリュエーションの根拠についても、別紙でていねいに提示されていると投資家の納得度が高まります。

投資家の権利(株主権)は十分か?

投資契約においては、出資に応じた株主権(議決権、配当請求権、残余財産分配請求権など)が確保されているかどうかの確認が欠かせません。たとえば投資家が取得するのが種類株式の場合、議決権の有無や行使範囲は契約書および定款で明確にしておく必要があります。

また取締役の指名権や重要事項の承認権、定期的な財務報告の義務など、投資家の経営関与の程度も契約書で調整可能です。明文化によって、投資家は自身の投資が適切に管理されているか確認しやすくなるでしょう。

EXIT(イグジット)時の対応は記載されているか?

投資におけるEXITとは、投資家が出資した資金を回収して利益を確定するための出口戦略のことを指します。おもなEXIT戦略としては、株式公開(IPO)や他社への企業売却(M&A)が挙げられます。

投資家は、将来的なEXITを通じてリターンを得ることを目指しています。そのため、投資契約書には、EXITのプロセスや条件、投資家が有する具体的な権利を明確に規定しておくことが重要です。たとえば、共同売却権(Tag‑along right)や強制売却権(Drag‑along right)などの条項は、EXITの際に投資家の利益を守るための代表的な仕組みとなります。

これらの条項が明確に記載されていることで、EXITにおける将来的なトラブルを未然に防ぎ、投資家が安心して投資回収を進めるための基盤が整います。

表明保証条項は設けられているか?

表明保証条項とは、起業家や会社が契約締結時点で一定の事実(財務状況や法的リスクの不存在など)を正確に保証する条項です。記載されるおもな内容には、以下があります。

- 企業の設立・登記内容が正確であること

- 資産・負債に関する情報が正しいこと

- 係争中の訴訟がないこと

- 知的財産権の所有状況

- 労務・契約関係の整合性

表明保証が曖昧であれば、投資家は重大なリスクを負うことになりかねません。スタートアップの場合は開示すべき情報が整っていないこともありますが、その場合は誠実な範囲での開示努力を記載することで一定の信頼を得られます。

契約解除・違約時の対応は明確か?

投資契約においては、万一の契約違反や予期せぬ事態に備え、解除および違約時の対応を明文化することが必須です。どのような場合に契約を解除できるのか、違約金や損害賠償の範囲、投資金の返還条件などを具体的に記載しておくことで、万が一のトラブル発生時にも迅速かつ公正に対応できます。

また契約内容の変更手続きや、不可抗力条項の有無など細部にわたる検討も欠かせません。事前に取り決めておくことで、想定外の事態にも柔軟に対応できる体制を整えられるでしょう。

投資契約書に関するよくある質問

投資契約の当事者は誰?

投資契約の当事者は株式を発行する会社と、資金を拠出する投資家および経営に影響力を持つ創業者(経営株主)が基本です。それぞれの権利義務を明文化することで、資金調達後の認識によるズレを防げます。

出資を受けるには契約書が必要?

法律上では義務付けられていませんが、トラブルを防止するために必須といえます。口約束だけでは、資金使途の逸脱やEXIT条件の不一致が生じた際に証拠が残りません。表明保証条項や違約時の対応を書面化することで、双方のリスク管理が可能となります。

投資確認書とは何?

投資確認書とは、金融商品取引において、投資家がリスクや手数料などの重要事項を十分に理解したことを確認するための書面です。

新株予約権証券やカバードワラントなどの取引では、確認書の提出が求められており、投資家自身の責任を明確にする役割があります。

投資契約書に収入印紙は必要?

投資契約書は、印紙税の課税対象となる文書には該当しないため原則不要です。印紙税法別表第一(第1号〜第20号)に投資契約書は列挙されていません。したがって課税根拠がありません。

株式引受契約書と投資契約書の違いは?

株式引受契約書は、会社が新株を発行する際に新株を引き受ける者(投資家など)との間で締結される契約書です。発行株式数や発行価額、払込期日など新株発行に関する詳細を定めます。

投資契約書は株式の引受条件だけでなく、投資後の企業の経営に関するさまざまな取り決めを網羅的に定めた契約書です。たとえば投資家の重要な意思決定に対する承認権、財務報告義務、将来のEXIT戦略に関する取り決めなどが含まれます。

エンジェル投資契約書を作成する際の注意点は?

エンジェル投資家向けの契約書を作成する際は、反社会的勢力の排除条項や創業者による兼業・競業の禁止義務などを明記しなければなりません。

またエンジェル税制の可否を判断ポイントにしている投資家も多いため、投資日や払込額、株式数などの要件も正確に記載する必要があります。

起業家側が投資契約で特に交渉すべき点は?

経営の自由度と投資家の権利のバランスです。

特に、投資家の「承認事項」の範囲が広すぎると、迅速な経営判断の妨げになる可能性があります。事業の成長に不可欠な意思決定が、過度な制約を受けないよう交渉することが重要です。

また、創業者自身の株式を長期間売却できなくする「ロックアップ条項」の期間や条件についても、自身のライフプランを考慮し、現実的な内容に調整するよう交渉しましょう。

投資契約書の締結には電子契約がおすすめ

投資契約書は、企業と投資家の間で資金提供の条件や権利義務を明確にする重要な書類です。将来的なトラブルや誤解を防ぐため、本記事で解説した項目を詳細に定めて記載しておきましょう。

なかでもGMOサインは、電子署名法に準拠し、高い法的証拠力とセキュリティを兼ね備えたサービスとして、多くの方に導入いただいています。相手方にも安心して契約を提示できるでしょう。

月に5通までの契約が無料で行えるお試しフリープランもあるため、ぜひ一度お試しください。

免責事項(本記事のご利用にあたって)

本記事は、法律および契約に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、いかなる個別案件についての法律意見・法律相談を行うものではありません。具体的なご判断や手続きを行う際には、必ず弁護士や公認会計士などの資格を有する専門家へご相談ください。本記事の内容は執筆日時点の法令・情報に基づいており、将来の法改正や制度変更等により予告なく修正が必要となる場合があります。当社は、本記事を利用または参照したことにより生じたいかなる損害についても責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。