製造物供給契約書に必要な項目は?

製品の不具合が発生した場合の責任範囲が曖昧で、損害賠償リスクが心配…

下請法などの法規制に違反していないかなど、注意すべきポイントを知りたい!

製造物供給契約では、契約内容の曖昧さが原因で納期遅延や品質トラブル、さらには多額の損害賠償請求に発展するリスクがあります。特に責任範囲が不明確な場合、想定外の負担を強いられる可能性もあるため、注意が必要です。

この記事では、製造物供給契約書の作成で失敗しないための必須知識を分かりやすく解説します。

- 製造物供給契約とほかの契約形態との違い

- 製造物供給契約書に必ず記載すべき12の必須条項

- 製造物供給契約書のひな形・テンプレート

- 契約を行う際の注意点とトラブルを防ぐためのポイント

これらのポイントを理解することで、自社の利益を守りながら、取引先と良好な関係を構築できる契約書を作成できるでしょう。

電子契約は、契約書の作成から締結、保管までをデジタル化することで、業務効率の大幅な向上につながります。特に電子印鑑GMOサインは、製造業界での豊富な導入実績を持ち、複雑な契約プロセスにも対応できることが特徴です。印紙税をはじめとしたコストカットや検索性の向上など、紙の契約書では実現できない多くのメリットがあります。

- 電子署名法に準拠し、紙の契約書と同等の法的証拠力を確保可能

- 直感的な操作画面で、はじめての方でも使いやすい

- ワークフロー機能により、社内承認プロセスを効率化できる

- 堅牢なセキュリティ体制で、機密情報を安全に管理できる

さらに、GMOサインは無料プランも利用でき、月5件までの契約締結が可能です。基本的な契約書の作成・送信・管理機能をすべて無料で試せるので、日々の契約業務に課題を感じている方は、ぜひこの機会にGMOサインの導入をご検討ください。

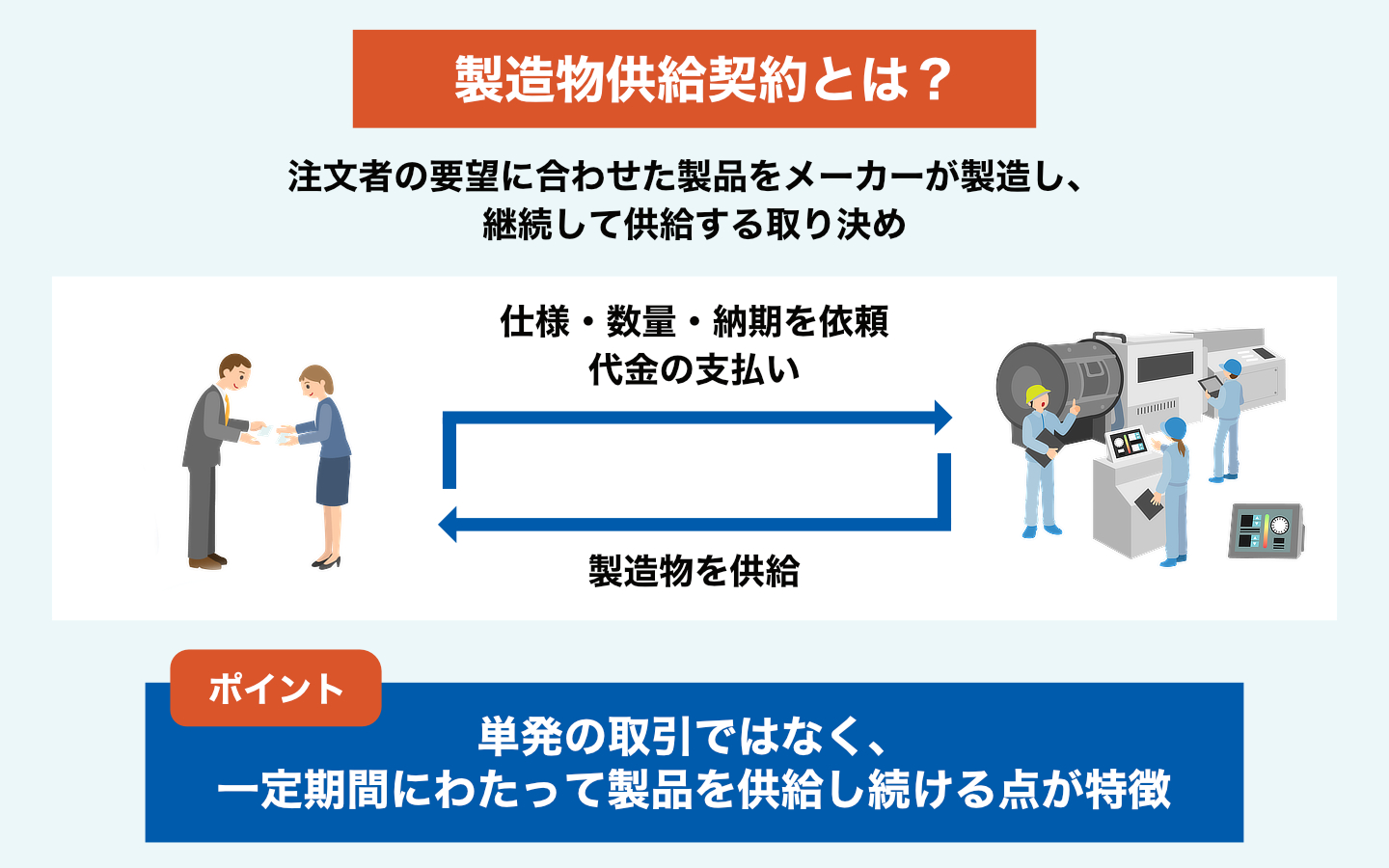

製造物供給契約とは?

ここでは製造物供給契約の基本的な特徴と、他契約との違いについてわかりやすく解説します。

製造物供給契約の基本的な定義

製造物供給契約とは、製造者(メーカー)が発注者の要求に応じて製品を製造し、継続的に供給することを約束する契約のことを指します。この契約の大きな特徴は、単発の取引ではなく、一定期間にわたって製品を供給し続ける点にあります。

たとえば、自動車部品メーカーが一年間を通して、自動車メーカーにブレーキパッドを継続的に納品するケースがこれにあたります。契約内容には、以下の内容が詳細に定められます。

- 製品の仕様

- 品質基準

- 納期

- 価格

- 数量

- 製品の所有権移転時期

- 危険負担の移転時期

- 品質保証期間

- 瑕疵担保責任など

製造者側には安定的な供給義務が課される一方で、購入者側にも一定数量の購入義務が設定されることが一般的です。

請負契約・売買契約・OEM契約との違い

製造物供給契約は、請負契約や売買契約、OEM契約などと混同されることが多いですが、それぞれ契約の目的や内容、当事者の責任範囲に明確な違いがあります。ここでは、これらの契約がどのように異なるのかを詳しく解説します。

請負契約と製造物供給契約の違い

請負契約とは、特定の仕事の完成を目的として報酬を支払う契約です。典型例には建設工事やソフトウェア開発があり、完成責任が請負人にあります。これに対し製造物供給契約は、ある程度の仕様や材料は発注者が決めるものの製品の製造と供給が中心であり、継続的な関係性を前提とするケースが多いです。

請負契約は仕事の完成自体を目的とし、完成責任が請負人にあるのに対し、製造物供給契約は発注者の指定に基づき製品を継続的に製造・供給する点がおもな違いです。

売買契約と製造物供給契約の違い

売買契約は完成した製品や既製品を一定の対価で譲渡する契約ですが、製造行為自体は契約内容に含まれておらず、買主の関与は限定的です。一方で製造物供給契約は、製造過程や品質基準に買主が深く関与するケースが多く、完成前の工程管理なども契約に含まれる場合があります。

売買契約は完成品をそのまま購入するのが中心ですが、製造物供給契約は発注者が製造過程や品質に積極的に関与し、製品の仕様や工程まで細かく取り決める点が大きな違いです。

OEM契約と製造物供給契約の違い

OEM契約(Original Equipment Manufacturer契約)は、委託者のブランド名で製品を製造・供給する形態で、実質的には製造物供給契約の一類型と考えられます。OEMでは製品の外観や仕様がブランド戦略に密接に関係しているため、特に知的財産権や製造ノウハウの管理が大切です。

製造物供給契約で必ず記載すべき条項を解説

製造物供給契約において、製品の品質や納期、責任分担といった重要事項が曖昧なまま契約を結んでしまうと、紛争リスクが高まります。契約書作成時に盛り込みたい条項は、以下のとおりです。

それぞれ解説します。

製造する製品の仕様

製造物供給契約書では、製造の対象となる製品について、仕様を明確に記載しなければいけません。仕様とは、製品の形状・サイズ・材質・構造・性能・仕上げ・色調などを含む要素を指し、発注者と受注者の間で共通認識を形成する基礎となる情報です。これらが不明確なまま契約が進行すると、納品後の検収や品質トラブルに発展する可能性があります。

たとえば一般的な寸法を記載するだけでは、どの基準をもとに製造すべきか不明確となり、完成品の出来に対する解釈が分かれてしまうリスクがあるでしょう。この場合は、数値や図面を添付することがポイントです。また、変更の可能性がある場合は、変更手続きの方法もあわせて明記することで仕様変更時の混乱を避けられます。

納品期限

製品の納入時期は発注者側の販売計画や在庫管理に大きな影響を与えるため、具体的な日付や期間を契約書に記載する必要があります。たとえば「2025年12月15日までに納品完了」といった形で、曖昧さのない表現が求められます。

また、天候や資材調達の遅延といった不測の事態に備えて、納期変更の際の通知義務や協議の方法を盛り込むと安心です。納期を複数回に分けて設定する分納や、ロット単位での納入が前提となるケースでは、それぞれの納期を別途明記するとよいでしょう。

くわえて、納期遅延時の損害賠償や違約金の発生条件をあらかじめ定めておくことでトラブルを未然に防げます。納品期限は取引全体の信頼性に関わるため、定め方には慎重さが求められます。

検収の方法と基準

製品の納品後に実施される検収は、契約内容に適合した製品が納入されているかを確認するための大切な手順です。検収条項には以下を具体的に記載しましょう。

- 検査の実施方法(目視、寸法測定、性能テストなど)

- 検査の実施者(買主または第三者機関)

- 検査の期限(納品後何日以内に行うか)

- 不適合品が発見された場合の再納品や修理対応など

検査の合否判断における基準値や許容範囲がある場合には、あわせて明示しておくことが望ましいです。「誤差±1mm以内であること」や「動作不良がないこと」など、客観的な判断ができる基準を設定しておくと、双方の認識違いを防げます。

所有権・危険負担の移転時期

納品後のトラブルや損害が発生した際、どちらが責任を負うのかを判断するための条項も設けておく必要があります。契約書においては「納品先で受領確認が完了した時点で所有権が移転する」のように、明確なタイミングを定めておきましょう。危険負担についても「製品の搬送中の事故は受注者の責任とする」など、どこまでを誰がカバーするか明記することが望ましいです。

特に高額な製品や精密機器を取り扱う場合、所有権と危険負担のタイミングが不明確だと破損や盗難、自然災害による損害時に責任の押し付け合いが発生しかねません。また、輸送業者を利用するケースでは、運送会社への引き渡し時点や納入先での検収完了時など、業務フローに応じた分岐点を選ぶことが実務上は多くなっています。

条項を明確にしておけば責任の所在が明確になり、トラブル発生時にも迅速に対処しやすくなります。

報酬と支払い条件

取引対価としての報酬や支払い方法は、契約実務において特に誤解が生じやすいポイントなのでご注意ください。契約書には製品1個あたりの単価や合計金額、支払い期日や支払い方法などを具体的に定めておく必要があります。たとえば「納品月の翌月末までに指定口座へ振込」など、明確な条件を記載することで、トラブルの防止につながるでしょう。

支払いに関しては、通貨の種類や振込手数料の負担者(通常は発注者)についても明示しておくと安心です。支払いの遅延が発生した場合の遅延損害金やその利率も、あらかじめ契約条項に組み込んでおくと、実務上の対応がスムーズになります。

再委託の可否と条件

委託先が製造業務の全部または一部を第三者に再委託するかどうかは、契約上の重要な検討事項です。製品の品質や納期、情報管理などに関して、再委託先の管理体制が不透明になることを懸念する発注者も少なくありません。契約書には「再委託を行う場合は事前に書面による承諾を得ること」といった条件を明記し、無断での再委託を禁止するのが一般的です。

また、再委託先に対しても守秘義務を遵守させる旨を定めたり、再委託によって生じたトラブルに対する一次委託者の責任範囲を規定したりすることも大切です。製造物供給契約では工程の一部が社外に流れるリスクを伴うため、管理責任の所在を明確にする条項が求められます。発注者・受注者双方が安心して取引を継続するためにも、再委託の扱いについては慎重に検討し、合意内容を正確に文書へ落とし込みましょう。

契約期間

契約開始日と終了日、または一定期間ごとの自動更新の有無などをあらかじめ定めておかないと、更新のタイミングでトラブルが生じることがあります。

「契約期間は1年間とし、特段の申し出がない限り自動で1年更新する」といった形式で明確に記載することが必要です。また、契約更新時の通知義務や更新条件に関する記述を追加しておくと、実務上の混乱を防げるでしょう。

長期的な供給契約は市場環境の変化や原材料費の高騰などが影響します。そのため、価格改定や契約条件の見直しについて協議できる仕組みも設けておくと安心です。

契約解除の条件

契約関係を途中で終了させる場合の条件も、事前に定めておく必要があります。取引の途中で片方が一方的に契約を打ち切ると、損害や混乱が発生する可能性があるため、解除の事由と手続きについて契約書内で具体的に取り決めることが大切です。相手方が重大な契約違反をしたときや破産・民事再生の申し立てがあった場合など、解除可能な事由を明示しておくとよいでしょう。

また、解除の際の通知期限や是正の猶予期間など、解除に至るまでの流れも明文化しておくことで、予測不能な契約終了によるトラブルを避けられます。任意解除を認める場合でも「30日前までに書面で通知」といったルールを記載しておくことが重要です。

契約不適合責任

納品後に製品の不良や契約内容と異なる点(契約不適合)が発覚した場合、買主は不適合を知ったときから1年以内にその旨を売主へ通知する必要があります(民法562条・566条)。この通知を怠ると、原則として売主に対して契約不適合責任を追及できなくなるおそれもあるため、注意が必要です。ただし、売主が不適合を知っていた場合や重大な過失で知らなかった場合には、通知をしなくても責任追及が可能です。

買主が行使できる権利には以下のものがあり、どの手段を優先するかは取引の性質や当事者間の合意に左右されます。

- 追完請求(修補または代替品の引渡し)

- 代金減額請求

- 損害賠償請求

- 契約解除(軽微な不適合を除く)

通知期間の短縮や補償範囲の限定については、特約を設けるケースもあります。ただし、これらの特約を定める際は、法律の趣旨に反しない範囲で、内容を明確にしておくことが重要です。

損害賠償

契約違反や納品された製品に不具合があった場合の損失に対して、どのような範囲・条件で損害賠償が請求できるか明示しておくことも大切です。損害賠償条項がないと、万一の際に想定外の範囲まで責任を負うことになりかねません。

そのため「損害が発生した場合は、直接かつ通常生じる範囲に限り賠償義務を負う」といった表現を用いるのが一般的です。逸失利益や第三者への損害にまで責任が及ぶかどうか、賠償額の上限を設けるかどうかといった点も事前に取り決めておくと安心感が高まります。また「賠償額は直近の取引額を上限とする」など、上限額を設定しておくことで過度な請求から自社を守れるでしょう。

損害賠償条項は契約におけるリスク管理の要となるため、発注者・受注者のバランスを踏まえた設計が求められます。

秘密保持

取引を通じて知り得た技術情報や営業情報が外部に漏れると、企業にとって大きな損失や信用低下につながります。そのため、秘密保持条項を設けることは不可欠です。契約書には守るべき情報の範囲を明確に定義し、第三者に漏らしたり目的外で使用したりしてはならない旨を記載します。

くわえて、秘密保持の期間も取り決めておくことが大切です。一般的には「秘密性が失われるまで」などの表現で設定されます。さらに、秘密情報の管理方法や漏えいが発覚した際の対応責任、損害賠償の有無に関しても明記すると、実務上のトラブルを防ぎやすくなるでしょう。

反社会的勢力排除

反社会的勢力排除とは、相手方が反社会的勢力と関係を持っていないことを明示するための条項で、現代の企業間契約において標準的に設ける項目の一つです。暴力団やその関係者など、公共の秩序や企業の信頼を脅かす存在との関係を一切排除する姿勢を明確にし、取引の安全性を担保します。「反社会的勢力に該当しないこと」「今後も関係を持たないこと」を、契約の当事者双方が表明・保証する内容を盛り込みましょう。

相手方が反社会的勢力と関係を有していると判明した場合には、催告なく直ちに契約を解除できる旨や、損害が発生した場合の賠償責任についても定めるのが一般的です。

製造物供給契約書の作り方|ひな形・テンプレートを紹介

上記の必須項目を踏まえて、製造物供給契約書のひな形(テンプレート)を作成しました。製造物供給契約書を作成する際の参考にしてください。

製造物供給契約書

株式会社〇〇(以下「甲」という)と、株式会社△△(以下「乙」という)は、甲が乙に対して製造物の製造および供給を委託することに関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。第1条(目的)

甲は乙に対し、本契約に定める製品(以下「本製品」という)の製造および供給を委託し、乙はこれを受託する。

第2条(製品の仕様)

乙が製造・供給する本製品の仕様は、別紙仕様書に記載のとおりとする。

2. 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、仕様の変更を行ってはならない。

第3条(納品期限)

乙は、甲の注文書に従い、注文ごとに指定された納品期限までに、本製品を甲の指定する場所に納入するものとする。

2. 納品が遅延するおそれがある場合、乙は直ちに甲に通知し、協議のうえ対応を決定する。

第4条(検収)

甲は、本製品の納入後、〇日以内に検査を行い、仕様に適合しているかを確認する。

2. 検査の結果、仕様に適合しないと認められた場合、甲は乙に対し、修補、再製造または代替品の納入を求めることができる。

3. 甲が前項の期間内に異議を述べなかったときは、本製品は検収されたものとみなす。

第5条(所有権および危険負担の移転)

本製品の所有権および危険負担は、甲による検収の完了時点で甲に移転する。

第6条(報酬および支払い条件)

本製品の対価は、注文書に記載された単価に基づき計算する。

2. 甲は、乙の発行する請求書に基づき、検収完了後〇日以内に乙の指定口座へ振込送金により支払う。

3. 振込手数料は甲の負担とする。

第7条(再委託)

乙は、本契約に基づく業務の全部または一部を第三者に再委託する場合には、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。

2. 前項に違反して生じた損害については、乙が一切の責任を負うものとする。

第8条(契約期間)

本契約の有効期間は、契約締結日より〇年間とする。

2. ただし、期間満了の〇か月前までにいずれかが書面による更新拒絶の意思表示をしない限り、同一条件でさらに〇年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。

第9条(契約解除)

いずれかの当事者が以下の各号のいずれかに該当したときは、他方は書面による通知をもって、直ちに本契約を解除することができる。

(1) 契約に違反し、相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず是正されない場合

(2) 支払停止、破産、民事再生等の申立てがあった場合

(3) 差押え、仮差押え、仮処分等を受けた場合2. 前項に該当する解除により損害が生じた場合、損害を被った当事者は相手方に対し、その損害の賠償を請求できる。

第10条(契約不適合責任)

乙は、納入した本製品に隠れた瑕疵または仕様との不適合があった場合、納入後〇ヶ月以内に限り、無償で修補、再製造、または代替品の納入を行うものとする。

第11条(損害賠償)

いずれかの当事者が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、当該当事者は相手方に対し、直接かつ通常生じうる損害の範囲内で賠償責任を負う。

第12条(秘密保持)

当事者は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の技術上・営業上の一切の情報を第三者に漏洩してはならない。

2. 本条の義務は、本契約終了後も〇年間存続する。

第13条(反社会的勢力の排除)

当事者は、自らおよび役員等が暴力団、暴力団関係企業その他これに準ずる者に該当しないことを表明し、保証する。

2. 相手方が反社会的勢力に該当または関与していると合理的に認められる場合、当該相手方に対する催告を要せず、本契約を解除できる。

第14条(協議解決)

本契約に定めのない事項または本契約条項に関して疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

契約締結日:令和〇年〇月〇日

甲(委託者)

住所:〇〇〇〇〇〇〇〇

会社名:株式会社〇〇

代表者名:〇〇〇〇

(署名・押印)乙(受託者)

住所:〇〇〇〇〇〇〇〇

会社名:株式会社△△

代表者名:〇〇〇〇

(署名・押印)

製造物供給契約書における実務上の注意点とトラブル防止のポイント

この章では、製造物供給契約書を取り交わすうえで、気を付けるべき注意点を解説します。企業間取引における信頼構築とコンプライアンス対応の観点からも、ポイントを押さえておきましょう。

契約内容の明確化・曖昧さを排除する

契約書において、各条項の明確な記載が必須です。双方の認識に食い違いが生じやすい部分は、特にていねいに文言を定める必要があります。

条項の中には「協議のうえ決定する」と記載されるケースも多く見られますが、その場合でも協議に入るまでの期間や協議が不調に終わった場合の対処方法をあらかじめ規定しておくことで、運用時の混乱を防げます。

また、法的効力が発生する契約書は第三者が読んでも理解できる客観的な記載が求められるため、専門用語を使用する場合は定義づけを行うなどの工夫をするとよいでしょう。

製造物供給契約は製品単体の売買ではなく、仕様・数量・品質・スケジュールに関するやり取りが継続的に発生するのが特徴です。そのため、曖昧な表現が一箇所でも存在すると契約全体の解釈に影響を与えるリスクがあります。

トラブル時の対応・責任分担を明確化する

トラブルが発生した際の対応方法や責任の所在も、事前に明確化しておきましょう。たとえば、納品遅延や製品不良が発生した場合に備え、どちらがどの範囲まで責任を負うのか、損害が発生した場合の賠償範囲や金額上限はどうするか、といった点を契約書に明確に記載しておくことで、実際の紛争防止につながります。

特に注意したいのは、検査で不適合が判明した場合の再製造や返品対応、納期延長の可否や第三者への損害が生じたときの対応方法です。曖昧な記載だと責任の押し付け合いとなり、関係悪化や訴訟に発展するおそれがあります。条項を設けることで緊急時の混乱を避け、冷静かつ公平な対応を実現できるでしょう。

下請法の適用対象かを確認し、遵守体制を整える

製造物供給契約を締結する際は、取引が下請代金支払遅延等防止法(下請法)の適用対象となるかを、事前に確認しておく必要があります。下請法は、親事業者が下請事業者に対して不当な取引条件の押し付けや、支払い遅延や返品などの不利益行為を防ぐための法律です。

たとえば、親事業者の資本金が3億円を超え、下請事業者の資本金が3億円以下の場合(物品の製造・修理委託取引)が典型例です。また親事業者の資本金が1千万円超3億円以下で、下請事業者の資本金が1千万円以下の場合も適用されます。

さらに2025年の改正により、資本金基準に加えて従業者数基準が導入されました。資本金規模にかかわらず、従業員数が一定規模以上の事業者は親事業者とみなされ、少人数規模の事業者が下請事業者と判断される場合があります。

適用対象となる場合、親事業者にはおもに以下の義務が課されることとなります。

- 検収後60日以内の代金支払い

- 不当な返品や受領拒否の禁止

- 取引条件を記載した書面交付義務

違反すれば公正取引委員会からの指導や勧告を受け、信用リスクに直結するおそれもあります。自社の資本金規模や従業員数と取引相手との関係を精査し、現行法に即した契約書式と運用体制を整えましょう。

製造物供給契約に関するよくある質問

製造物供給契約とは?

製造物供給契約は、ある事業者が発注者の依頼に基づいて製品を製造し、これを供給するために取り交わす契約です。一般的には仕様や品質基準、数量や納期などを契約書で取り決め、完成した製品を一定の条件で納品します。

委託内容によっては設計図や部品の支給などが含まれることもあり、単なる売買契約よりも長期的で密接なやり取りが発生するのが特徴です。

契約書には、製造にかかわる細かな条件だけでなく検収や所有権の移転、トラブルへの対応方法まで記載され、企業間の継続的な取引をスムーズに進めるうえで欠かせないものといえます。

製造物委託契約とは?

製造物委託契約は、発注者が受注者に対して特定の製品の製造を依頼する契約を指します。発注者が製品の設計図や仕様書を提示して受注者が製品を製造、完成した製品は発注者に引き渡され、所定の代金が支払われるという流れが一般的です。発注者が材料や部品を支給するケースもあり、製造過程における技術的な指示や検査が含まれることもあります。

材料費を誰が負担するか、そして支払うお金が何に対する対価なのかという点で、製造物供給契約とは大きく異なります。

OEM契約と製造委託契約の違いは?

いずれも第三者に製品の製造を依頼する点では共通していますが、契約の目的や構造に違いがあります。

OEM(Original Equipment Manufacturer)契約は、受託者が発注者のブランド名やロゴを使用して製品を製造し、完成品を供給する形式です。発注者は製造元として表に出ず、製品は自社で製造したかのように市場に流通します。知的財産権の扱いや品質責任の所在などブランドに関連する契約上の配慮が必要となるため、取り決めはより複雑になる傾向が強いです。

製造委託契約は、委託された側が発注者の仕様に基づいて製品を製造し、完成品を納品する契約です。OEM契約と異なり製品にブランド表示を施すことが必須ではなく、あくまで製品の製造行為に焦点が置かれます。

製造委託と売買契約の違いは?

どちらも製品のやり取りを目的とする契約ですが、性質には明確な違いがあります。

製造委託契約は、発注者が仕様を指定して受注者が指示に基づいて製品を製造する仕組みです。仕様・工程・納期など、製造過程における詳細な管理が契約に含まれるため、責任の所在や成果物の内容が重要になります。

一方で売買契約は、完成した製品を購入するだけの関係性となり、買主が製造過程に関与することは基本的にありません。完成品の引き渡しと代金支払いがおもな契約内容となり、製品の設計や素材に関する指示は通常ないのが特徴です。

取引の目的が完成品の調達か製造そのものかによって、どちらの契約が適しているか判断しましょう。

製造物供給契約はGMOサインを使った電子化がおすすめ

製造物供給契約は、取引の安定と信頼を確保するために欠かせない契約です。契約を結ぶ際は、不明確な点が残らないよう文書化することが求められます。条項を形式的に並べるだけではなく、自社と相手方の取引関係を踏まえた設計にしましょう。

GMOサインは、電子署名法に準拠した信頼性の高い電子契約サービスです。立会人型と当事者型という2つの署名方式を提供しており、契約の重要度や取引先の環境に合わせて最適な方式を選択できます。これにより、様々なビジネスシーンで安全かつ効率的な契約締結が可能となります。

他社と比較して月額料金と送信料金がともに抑えられていることに加え、お試しフリープランでは月に5通までの契約書送信が可能なので、コストを抑えて電子契約をスタートできます。

製造物供給契約書を作成したあとは、ぜひGMOサインを利用して契約の取り交わしを行ってみてください。