EDIとは何?

電子契約とEDIの違いは何?

EDIと電子契約はそれぞれどのような企業に適している?

EDIと電子契約は、どちらも取引先とのやり取りをオンラインで行うための仕組みですが、それぞれ目的や使われる場面が異なります。EDIと電子契約を混同したまま導入すると、本来の業務効率化が実現できないばかりか、法的トラブル時に契約の有効性を証明できないリスクがあるためご注意ください。

この記事では、EDIと電子契約の役割の違いや導入メリットを詳しく解説します。

- EDIの基本概念と4つの種類(個別EDI、標準EDI、VAN型EDI、Web型EDI)

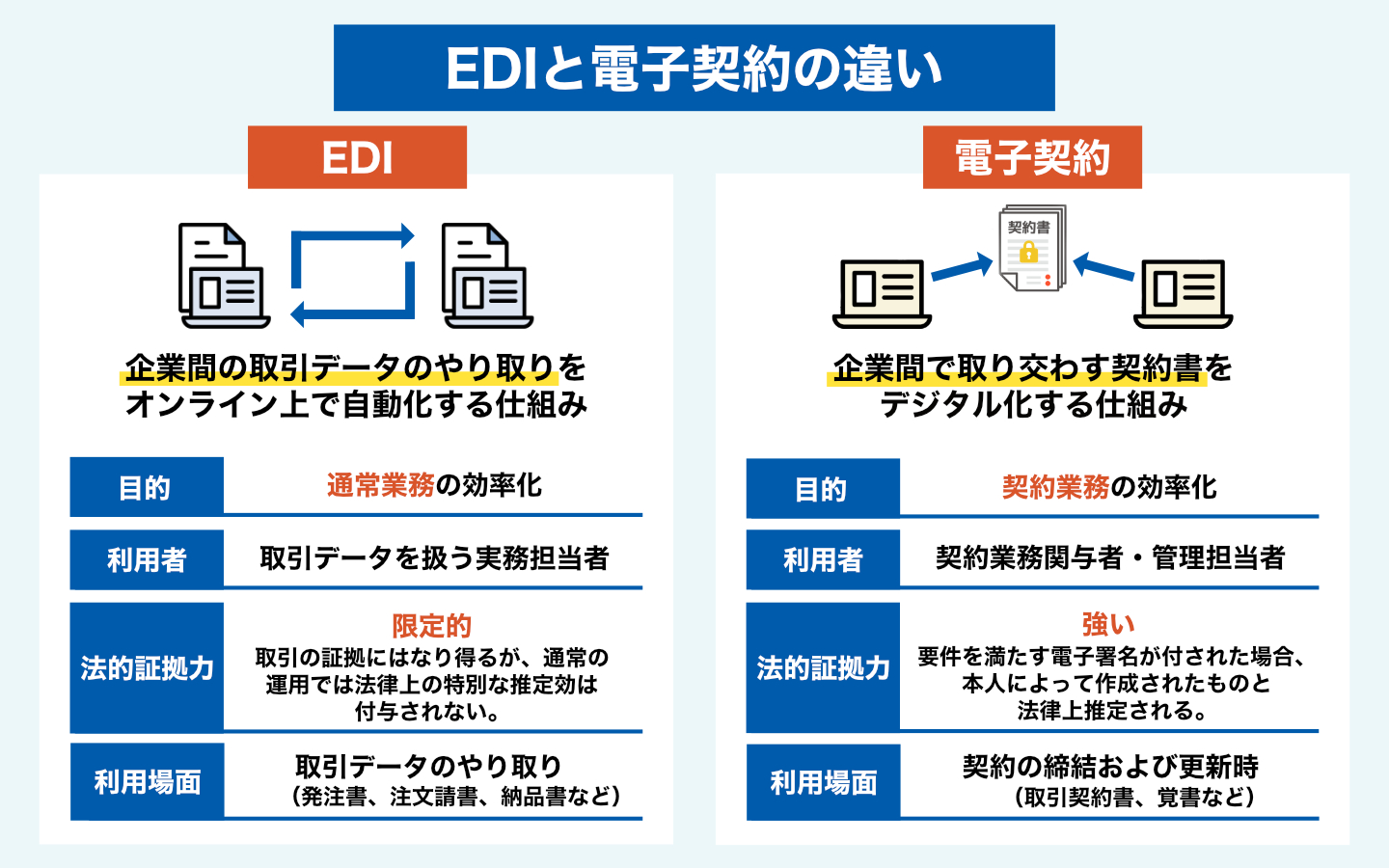

- EDIと電子契約の4つの決定的な違い(目的・利用者・使用場面・法的証拠力)

- EDI/電子契約が適している企業の特徴

契約締結業務の効率化と法的安全性の両立を求める企業には、電子印鑑GMOサインをはじめとした電子契約サービスの導入がおすすめです。紙の契約書と同等の法的証拠力を持ちながら、印紙税の削減や契約締結スピードの大幅な向上を実現できます。

なかでもGMOサインは、契約の真正性を担保し、厳格な本人確認と高度な暗号化技術により、なりすましや改ざんのリスクを排除しています。導入企業は350万社(※1)を超え、豊富な実績と信頼性を誇る点も大きな特徴です。

- 契約書の郵送や保管にかかるコストと手間を削減したい方

- リモートワーク環境でも円滑に契約業務を進めたい方

- 印紙税などの契約関連コストを抑えたい方

- 契約書の検索や管理を効率化したい方

- コンプライアンス強化と内部統制を実現したい方

GMOサインの無料プランでは、月5件までの契約送信が可能です。電子署名による契約締結や契約書のクラウド保管など、電子契約に必要な主要機能を無料で体験できます。契約業務のDX化の第一歩として、まずは無料プランからお試しください。

※1. 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)

EDI(Electronic Data Interchange)とは?

EDI(Electronic Data Interchange)とは、企業間で注文書・納品書といった取引データを電子化し、オンライン上でやり取りする仕組みのことです。EDIの代表的な種類や特徴、導入メリットについて解説します。

EDIの特徴

EDIは、以下のような取引データを電子化し、オンライン上における企業間でのやり取りを自動化するための仕組みを指します。

- 見積書

- 発注書

- 受注書

- 納品書

- 請求書

EDIの最大の特徴は、異なる企業間でコンピュータシステム同士が直接データをやり取りできる点にあります。人の手を介さずに受発注データや在庫情報を自動的に送受信できるため、入力ミスや処理の遅延を大幅に削減できます。また、あらかじめ決められたフォーマットに従ってデータを構造化することで、受信側のシステムでも自動的に処理することが可能です。

さらに、EDIは単なるデータ送信ツールではなく、企業間のビジネスプロセス全体を標準化・自動化する仕組みでもあります。たとえば、小売店の在庫が一定数を下回ると自動的に発注データが生成され、卸売業者のシステムに送信されるといった連携が実現可能です。

EDIの4つの種類

EDIには企業間の取引形態や技術的な仕組みによって、さまざまな種類が存在します。それぞれの特徴を理解することで、自社に最適なシステムを選択できるようになります。取引先との関係性、業界の慣習、コスト面などを考慮しながら、適切なEDIを導入することが業務効率化への第一歩となるでしょう。

個別EDI

個別EDIとは、取引先ごとに異なるフォーマットやプロトコルを使用してデータ交換を行う方式のことです。企業ごとに、以下のような内容を個別に取り決めてシステム構築する方式であるため、オーダーメイドのEDIともいえます。

- 通信プロトコル

- 文字コード

- データフォーマット

- データコード

- データのレイアウト

大手企業が独自に開発したシステムを取引先に利用してもらうケースが多く見られます。メリットとして、発注側企業は自社の業務プロセスに最適化されたシステムを構築できる点が挙げられるでしょう。

しかし、受注側企業にとっては負担が大きいという課題があります。複数の取引先がそれぞれ個別EDIを要求した場合、企業は異なるシステムを並行して運用しなければなりません。システムの維持管理コストが増大し、業務が煩雑になるリスクも存在します。

現在では、このような非効率性を解消するため、次に紹介する標準EDIへの移行が進んでいます。

標準EDI

標準EDIは、業界団体や国際機関が定めた共通のフォーマットとプロトコルを使用してデータ交換を行う仕組みです。代表的なものとして以下のものが挙げられます。

標準化により、一つのシステムで複数の取引先とデータ交換が可能になります。新規取引先との接続も容易になり、ビジネスチャンスの拡大にもつながるでしょう。

導入時には初期投資が必要ですが、長期的にはコスト削減効果が期待できます。特に中小企業にとっては、大手企業との取引において標準EDIへの対応が必須条件となるケースも増えています。業界標準への準拠は、企業の信頼性向上にも寄与する重要な要素といえるでしょう。

VAN型EDI

VAN型EDIは、Value Added Network(付加価値通信網)事業者を介してデータ交換を行う方式です。VAN事業者がデータの中継や変換、保管などのサービスを提供し、異なるシステム間の橋渡し役を担います。企業は直接接続する必要がなく、VAN事業者との接続だけで多数の取引先とデータ交換が可能になる仕組みです。

日用品業界向けの「PLANET(プラネット)」や、医薬品業界向けの「JD-NET」などが具体的なVAN型EDIの例です。VAN型EDIの大きな強みは、セキュリティ面での安心感です。

- 専門事業者による24時間365日の監視体制

- データの暗号化

- バックアップ機能など

これらが標準的に提供されているため、機密情報が記載された受発注データを確実に届けたい場合におすすめです。さらに、プロトコル変換やフォーマット変換機能により、異なる規格を使用する企業間でもスムーズな取引実現を可能にしてくれます。

月額利用料や従量課金制になっているためコスト面での検討は欠かせませんが、自社でインフラを構築・維持する場合と比較すると、トータルコストは抑えられることが多いでしょう。

Web型EDI

Web型EDIとは、インターネットとWebブラウザを利用して取引データの入力・アップロードを行う方式のことです。インターネット環境があればどこからでもアクセスできる手軽さが特徴で、初期投資を抑えながらEDIを導入したい企業にとっておすすめの選択肢といえます。

また、操作性の高さもポイントです。一般的なWebサイトと同様の操作感で利用できるため、ITに不慣れな担当者でも短期間で習得できるでしょう。画面上で発注書の作成や受注確認ができ、CSVファイルのアップロード・ダウンロード機能により既存システムとの連携も容易に行えます。クラウド型のサービスとして提供されることが多く、サーバー管理やソフトウェアの更新作業も不要です。

EDIを導入するメリット

EDI導入による最も直接的なメリットは、業務効率の大幅な改善です。

- 受発注~請求までの業務時間が短縮できる

- 転記ミスや入力漏れなど、データ取引における人為的ミスの削減につながる

- 取引状況が可視化できる

- 印刷コストや郵送費、保管スペースの削減を実現できる

EDIにより注文から納品、請求までの取引データのやり取りが自動化されることで、取引完了までの期間が大幅に短縮され、入力ミスや宛先誤りといった人為ミスの削減につながります。

さらに受発注や納品のデータがリアルタイムで蓄積・共有されるため、サプライチェーン上の取引状況の可視化も可能です。発注残や納品遅延をシステム上で早期に検知でき、在庫の過不足も予想しやすくなるでしょう。

EDIは、従来のような書面での取引をすべて電子化するため、ぺーパーレス化にもつながります。紙の書類作成にかかっていた印刷代や郵送代、人件費などのコストが削減でき、取引件数が多いほどコスト削減効果は大きくなるでしょう。

電子契約とは?

EDIがおもに受発注や納品などの定型的な取引データの交換に特化しているのに対し、電子契約は法的拘束力を持つ契約書そのものをデジタル化する仕組みです。

両者は企業間取引の電子化という共通点を持ちながらも、その目的や機能には明確な違いがあります。EDIと混同されやすい電子契約について、理解を深めましょう。

電子契約の特徴

電子契約の最大の特徴は、契約書の作成から締結、保管まですべてがデジタルデータとして処理され、法的証拠力を持つ点にあります。PDFなどの電子ファイルに電子署名やタイムスタンプを付与することで、改ざん防止と本人確認を実現しています。

EDIが定型化されたフォーマットでのデータ交換に特化しているのに対し、電子契約は契約内容の交渉から合意形成まで、より柔軟なプロセスに対応できます。契約条項の修正や特約事項の追加など、個別の要件に応じたカスタマイズが可能である点が大きな違いといえるでしょう。

電子契約を導入するメリット

電子契約の導入によって得られるメリットは以下のとおりです。

- 契約締結までの時間が短縮できる

- 印紙代・郵送費・保管費などが削減できる

- コンプライアンス強化と内部統制の向上につながる

電子契約なら、契約書の製本・押印・郵送といった従来の過程が省略できるため、契約締結までの時間が大幅に短縮できます。

また、電子契約は紙を使用しないため、印紙税や郵送・製本にかかるコストを削減できます。従来、契約書の種類や契約金額に応じて収入印紙の貼付が必要でした。しかし、電子契約書は課税文書に該当しないため印紙税が発生しません。コストカットを図りたい企業にとっても導入のメリットは大きいでしょう。

電子契約の導入には月額利用料や電子契約書の送信料がかかりますが、GMOサインでは月に5通までの電子契約が無料で行えるお試しフリープランも選択できます。電子契約の導入を検討されている方は、ぜひGMOサインで、操作感や利便性を体験してみてください。

EDIと電子契約の違い

EDIと電子契約は、どちらも紙の書類をデジタル化し、業務プロセスを効率化するシステムですが、実はその役割や機能には大きな違いがあります。両者を混同してしまうと、導入後に期待していた効果が得られないケースも少なくありません。

この章では、EDIと電子契約の根本的な違いについて、以下の4つの観点から詳しく解説します。

目的が異なる

EDIと電子契約は、以下のように利用する目的が異なります。

| ツール | 目的 |

|---|---|

| EDI | 通常業務を効率化すること(受発注や請求などの取引データを標準化し自動連携する) |

| 電子契約 | 契約業務を効率化すること(契約書を電子データ化してオンライン上で締結する) |

EDIを導入すれば、注文書や納品書のやり取りをシステム同士が自動でやり取りしてくれるため、従来まで発生していた事務処理時間やミスが大幅に減少します。つまり、取引データ交換の効率化に重点を置いたツールがEDIです。

電子契約の導入においては、紙の契約書を電子に置き換えることで、契約締結までの期間が短縮され効率よく実施できるでしょう。契約という法律行為をデジタル手段で完結させることが電子契約サービスの目的です。

利用者が異なる

EDIと電子契約を利用する方の特性も、以下のように異なります。

| ツール | 利用者 |

|---|---|

| EDI | ・受発注業務や在庫・配送管理に携わる部署など、日常的に取引データを扱う実務担当者 ・自動発注やシステムの監視を行う情報システム担当者 |

| 電子契約 | ・法務部門や総務部門、さらには経営層まで、契約書の作成や承認・管理に関わる社員 |

EDIは取引データを扱う担当者がおもに利用します。一方、電子契約は契約手続きの管理や実行を担当する従業員が利用する仕組みです。法務部門や経営層だけでなく、承認フローに関わる従業員も電子契約を活用する場面が多くあります。

このように、EDIが特定部門の実務者中心なのに対し、電子契約は組織横断的に多様な立場の人々が利用するという特徴があります。

利用場面が異なる

EDIと電子契約は、利用される場面やタイミングも異なります。

| ツール | 利用場面 |

|---|---|

| EDI | 取引データをやり取りするとき |

| 電子契約 | 契約の締結および更新するとき |

EDIは、以下のような取引に必要なデータの送受信に使用します。日常的に繰り返される作業で使用する機会が多いのが特徴です。

- 発注書

- 注文請書

- 出荷指示書

- 納品書

- 請求書

- 支払通知

リアルタイムで在庫情報を共有し、需要予測に基づいた自動発注を行うなど、高度な連携も実現できます。

一方で電子契約は、以下のような契約書や重要書類をやり取りするときに使用します。以下のように、新規取引開始時や契約更新時期といった、業務の節目で利用されます。

- 基本契約書

- 個別取引契約書

- 秘密保持契約(NDA)

- 業務委託契約

- 覚書

このように、その都度契約条件を確認し、双方の合意を形成する必要がある取引で活用されるのが特徴です。EDIは毎日のように利用し、電子契約は契約に関する業務が発生したタイミングで利用するシーンが多いといった違いがあることを理解しておきましょう。

法的証拠力の有無が異なる

EDIと電子契約の最も重要な違いの一つが、法的証拠力に関する扱いです。両者で作成・保存されるデータの証拠としての強さには、次の違いがあります。

| ツール | 法的証拠力 | 解説 |

|---|---|---|

| EDI | 限定的 | 取引の証拠にはなり得るが、(通常の運用では)法律上の特別な推定効は付与されない。もっとも、EDIは税務上「電子取引」に位置づけられ、要件に沿って保存すれば証拠資料として機能する。 |

| 電子契約 | 強い | 電子署名法3条により、本人による電子署名が付いた電子文書は「真正に成立したものと推定」され、紙の署名・押印に匹敵する強い証拠力(成立の推定)が働く。 |

EDIでやり取りされるデータも、発注・受注など当事者の申込み・承諾の経緯を示す証拠の一つにはなり得ます。ただし一般的なEDIは電子署名を付さないため、誰が送ったか・改ざんがないかは、アクセスログや運用規程等で別途立証する必要が生じます(=特別の推定効は通常ない)。なお、EDIでも電子署名等を付す設計なら証拠力は相応に高まるといえるでしょう。

一方、電子契約の契約書は電子署名(=本人のみが行えるよう適正管理された署名手段)により、「本人の意思で作成されたこと」が法律上推定されます。タイムスタンプ自体は契約成立・推定効の必須要件ではありませんが、改ざん対策や電子帳簿保存法対応・長期保存の観点から併用が実務上推奨されます(電子帳簿保存法ではタイムスタンプの代替要件も整備)。

EDI/電子契約が適している企業の特徴

EDIと電子契約は似ているようで実は全く異なる用途を持っており、企業の規模や業務内容によって最適な選択が変わってきます。この章では、それぞれのシステムが適している企業の特徴と具体的な利用シーンについて詳しく解説します。

EDIが適している企業および利用シーン

EDIは、継続的に大量の取引を行う企業に適したシステムです。そのため、以下に当てはまる企業にはEDIの導入をおすすめします。

- 取引の機会が多い

- 注文書や請求書等のやり取りが多い

- 誤入力や転記ミスを減らしたい

- サプライチェーン全体で取り扱うデータを標準化したい

具体的な利用シーンとしては、スーパーマーケットチェーンが各店舗の在庫データを自動集計し、メーカーへの発注を自動化するケースが挙げられます。また、自動車メーカーが数千点に及ぶ部品の調達を効率化する場面でも活躍しています。

特に製造業や流通業、小売業などのサプライチェーンに関わる企業では、日々膨大な数の受発注データや納品データ、請求データなどをやり取りし、毎日数百から数千件もの注文処理が発生することも珍しくないでしょう。

定型的な取引が多く、データの正確性とスピードが求められる企業にとって、EDIは業務効率を飛躍的に向上させる重要なインフラとなるでしょう。初期投資は必要ですが、人的ミスの削減や処理時間の短縮により、長期的には大幅なコスト削減が期待できます。

電子契約が適している企業および利用シーン

EDIが定型的なデータ交換に特化しているのに対し、電子契約は個別性の高い契約条件や特約事項を含む文書の締結に対応できる点が特徴です。不動産業界やコンサルティング業、IT業界など、案件ごとに異なる条件で契約を結ぶ必要がある業種では、電子契約のほうが使い勝手がよいでしょう。

特に以下に当てはまる企業には、電子契約の導入をおすすめします。

- 契約書のやり取りが多い

- 契約締結までの期間を短縮させたい

- コンプライアンスの遵守および内部統制を強化したい

たとえば、人材派遣会社が派遣スタッフとの雇用契約を締結する場面などが代表例です。EDIでは個人との契約には対応が難しく、また契約内容も個々に異なるため定型化できません。しかし電子契約なら、遠隔地にいる派遣スタッフとも即座に契約を締結でき、本人確認機能により確実性も担保されます。

さらに電子契約は、EDIと比較して導入のハードルが格段に低いという特徴があります。クラウド型のサービスを利用すれば、特別なシステム構築は不要で、取引先もかんたんに利用を開始できます。月額数千円から利用可能なサービスも多く、中小企業やスタートアップ企業でも負担なく導入できる点が、EDIとの大きな違いといえるでしょう。

EDIと電子契約についてのよくある質問

EDIと電子契約の違いは何?

EDI(Electronic Data Interchange)は、企業間で受発注データや納品書、請求書などの取引情報を電子的に交換するシステムです。一方、電子契約は、契約書の作成から締結、保管まで、契約プロセス全体をデジタル化するシステムを指します。

たとえば、EDIを導入すると毎日の受発注処理が自動化されますが、それだけでは法的に契約が締結されたことにはなりません。一方、電子契約を使えば契約書への電子署名で契約締結の証拠が残りますが、日々の納品データの交換は別途ほかのツールで実施する必要があります。

EDIと電子契約は目的も役割も異なるため、特性に合わせた使い分けが求められます。

EDIと電子契約ではどちらを導入すべき?

導入すべきシステムは、企業が抱える課題や業務の性質によって異なります。

日々の取引量が多く、定型的な受発注業務が中心の企業であれば、EDIの導入が有効です。製造業や流通業では、サプライチェーン全体の最適化を図る上でEDIは欠かせないツールとなっています。

しかし、契約書の締結頻度が多く、管理に多くの時間とコストを費やしている企業では、電子契約の導入が優先されるべきでしょう。特に不動産業や人材派遣業のように、頻繁に契約書を取り交わす業界では、電子契約による業務効率化の効果は大きいです。印紙税の削減だけでなく、契約書の検索性向上や保管スペースの削減も実現できます。

まずは自社の業務フローを分析し、ボトルネックとなっている部分から優先的にデジタル化を進めることが成功の鍵となります。

すでにEDIを導入している企業でも、電子契約の導入が必要?

EDIを導入済みの企業であっても、電子契約の導入は大きな価値があるといえます。EDIがカバーする業務範囲と電子契約が対象とする領域は異なるためです。EDIはおもに日常的な取引データの交換に特化していますが、基本契約書や覚書といった法的文書の締結には対応していません。

実は多くの企業がEDIで受発注業務を効率化しながらも、契約書については依然として紙ベースで運用しているケースが散見されます。EDIで発注処理は自動化されているものの、その前提となる基本契約書の締結に数週間を要しているという矛盾が生じているのです。

EDIで法的証拠力のある契約の締結は可能?

EDIそのものには法的に契約を成立させる仕組みはありません。

EDIは取引データの交換に最適化されたシステムであり、電子署名法が定める要件を満たす機能を標準的には備えていません。契約の成立には、当事者の明確な意思表示と、その真正性を証明する仕組みが不可欠ですが、一般的なEDIではこれらの要件を充足できないのが現状です。

重要な契約や高額取引については、専用の電子契約サービスを利用することを強く推奨します。

電子契約の導入を検討している企業にはGMOサインがおすすめ

EDIと電子契約は、どちらも企業間のやり取りをオンライン化し業務効率化を実現するツールですが、用途や導入メリットは大きく異なります。

EDIは受発注や請求など日常的な取引データの自動化に最適で、取引量が多い企業におすすめです。一方、電子契約は契約書の作成・締結・管理をデジタル化し、法的証拠力を持たせられるため、契約業務の迅速化やコスト削減、コンプライアンス強化を重視する企業に適しています。

電子契約の導入を検討する企業には、350万社以上(※1)での導入実績があり、国内シェアNo,1(※1,2)を獲得している電子印鑑GMOサインがおすすめです。

高度なセキュリティ機能や直感的な操作感が特徴で、はじめて電子契約を利用する方でも安心してご利用いただけます。月に5件まで電子署名や契約書の送信ができるお試しフリープランも選択できるため、コストを抑えて導入したい事業者にも最適です。興味のある方は、ぜひお気軽に体験してみてください。

※1. 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)

※2. 電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の送信数(タイムスタンプのみの契約を除く。電子署名法の電子署名の要件より)。 自社調べ(2024年8月)