\ 最大52,000円分の月額基本料金もタダ! /

\ 最大52,000円分の月額基本料金もタダ! /

電子契約の導入を検討しているが、どのようなリスクや失敗例がある?

重要な契約が無効になるリスクはある?

電子契約の失敗はサービスの乗り換えで解消できる?

電子契約の導入にはさまざまな落とし穴が存在し、準備を怠ると契約締結の遅延や追加コストの発生といった深刻な問題を招く可能性があります。ContractS株式会社が2023年10月に実施した「契約業務デジタル化調査」によると、約8割が電子契約の導入後に以下のような課題を感じていることがわかりました。

この記事では、電子契約導入の失敗要因と回避策、導入前に必ず確認すべきチェックポイントを解説します。電子契約を導入する際は、どのサービスを利用するかも重要です。サービスによって以下のような違いがあるので、自社にあった選択を行いましょう。

安心して電子契約を導入するためには、豊富な導入実績がある電子印鑑GMOサインがおすすめです。GMOサインなら充実したサポート体制により、導入時のリスクを最小限に抑えながらスムーズな移行が可能です。他社サービスからの乗り換えサポートもあるため、すでに電子契約を導入はしているものの失敗だと感じている事業者もぜひ一度ご検討ください。

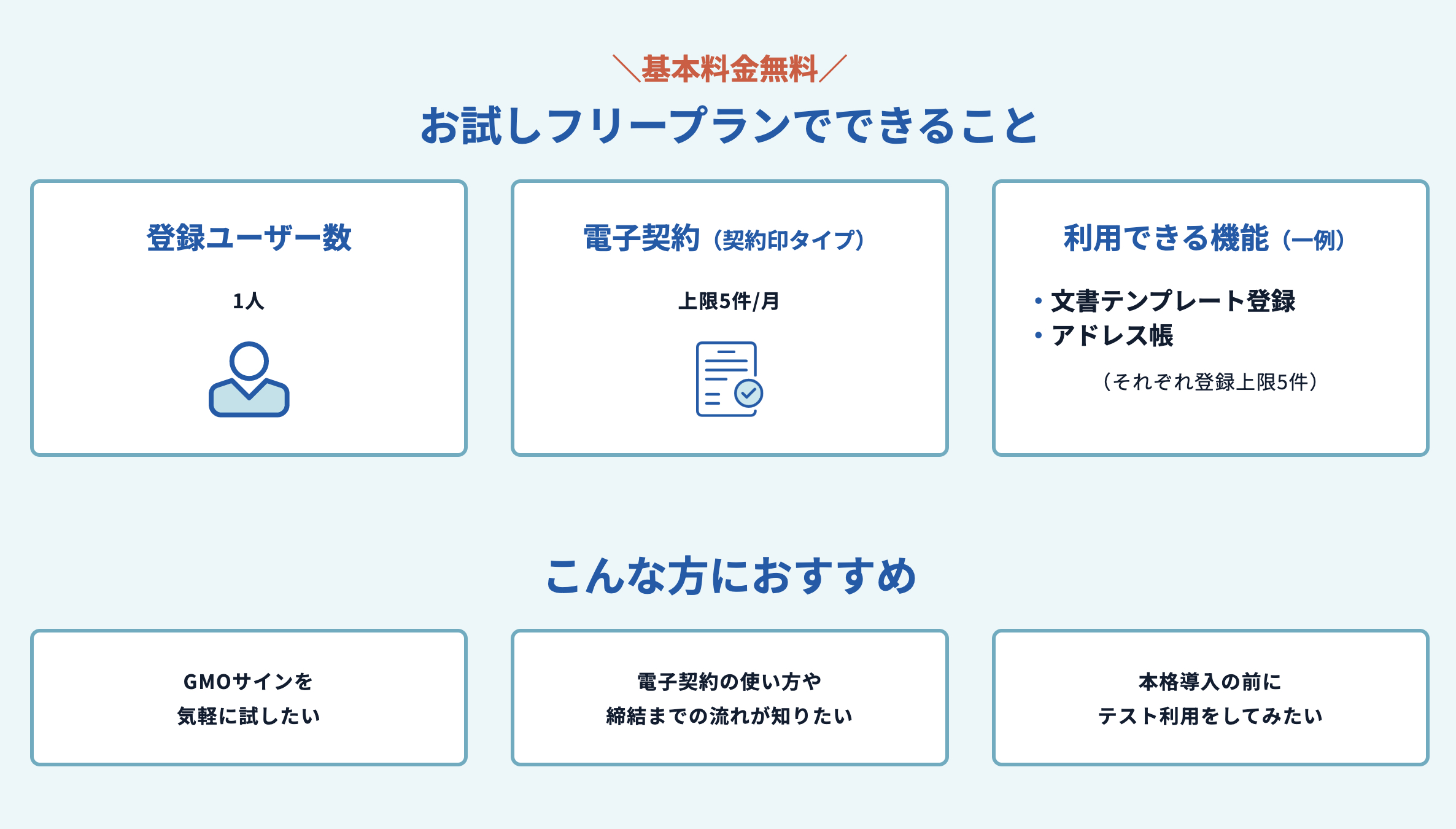

GMOサインにはお試しフリープランもあり、月5件までの電子契約を無料で利用できます。電子印鑑の作成や基本的な契約締結機能を実際に体験していただけるため、導入前の検証にも最適です。

電子契約導入の失敗を避け、確実な業務効率化を実現したい方は、ぜひGMOサインの無料プランから始めてみてください。

電子契約の導入が失敗するおもな原因として、以下のようなことが挙げられます。

トラブルや後悔を避けるために、それぞれの原因と対策について理解しておきましょう。

電子契約の導入により業務効率は大幅に向上しますが、予期しない遅延や再手続きが発生することがあります。おもな原因としては、電子契約のワークフロー整備が不十分であることが考えられます。

特に電子契約を導入したばかりの頃は、従来の押印ワークフローとの違いにより混乱が発生する可能性が高いので注意が必要です。承認者が電子署名操作に不慣れであることや承認ルートの設定ミスなどによって遅延や再手続きが発生することが多いため、社内承認プロセスが複雑になっていないか再確認しておきましょう。

入力ミスや送信操作ミスで再手続きを行うことになると、相手方にとっても負担が増えてしまいます。電子契約締結の際は遅延・再手続きが発生しないように、関係者への説明やマニュアルの整備なども対応しておくことが大切です。

電子契約の導入を社内で進めたものの、相手方から同意を得られず契約が失敗するケースもあります。たとえば、相手企業の社内規定で電子契約が認められておらず、最終的に紙で再契約するといったケースが考えられます。

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)/株式会社アイ・ティ・アール(ITR)の調査資料によれば、2025年の国内調査における電子契約システムの利用率は78.3%にも登っていますが、セキュリティに対する不安や法的有効性に対する疑問などにより、導入を見送っている企業もあるのが現状です。電子契約を利用する際は相手方へのていねいな説明を心がけましょう。

※出典:JIPDEC/ITR「企業IT利活用動向調査2025」

電子署名が付与されることで紙の文書と同様の法的証拠力が認められることや、高いセキュリティをアピールできれば、同意を得られる可能性が高まります。また、業務効率化やコスト削減など、双方にメリットがあることを明示すればさらに納得性を高められるでしょう。

また、GMOサインのように、相手方がアカウント登録不要で署名できる「立会人型」の電子署名サービスを利用することも有効です(※)。これにより、取引先のシステム導入や操作研修といった負担を最小限に抑え、スムーズな同意形成を促すことができます。

※GMOサインでは立会人型に加え当事者型の電子署名も標準機能として利用可能です。

日本の法律には、特定の契約類型について書面での契約を必須とする規定があります。たとえば、以下のような契約を締結する際は電子契約を利用できません。

上記の契約では、公正証書を用意することが義務付けられています。公正証書とは、公務員である公証人によって作成される公文書のことです。一般の個人や法人が作成した私文書よりも信頼度が高く、法的証拠力も高いとされています。

電子契約は多くの契約で導入できますが、現時点で一部対応していないものもあるので、事前に確認しておくことが大切です。あとから無効と判明した場合は、作り直す手間が発生するので注意しましょう。

なお、法改正により、以前は書面交付が義務付けられていた特定商取引法における契約書面(訪問販売など)も、現在では顧客の承諾があれば電子的に交付できるようになっています。このように、電子契約が利用できる範囲は拡大傾向にあり、今後さらに利便性が高まることが期待されます。

電子契約にできる契約書とできない契約書の見分け方や最新情報については、以下の資料で詳しく紹介しています。無料でダウンロードしてPDFファイルで保存いただけますので、この機会にぜひご覧ください。

社内で電子契約を導入したものの、複数のツールの行き来が煩雑で非効率になるケースもあります。たとえば、社内の承認作業にメールや別ツールを使用していると、業務フローが滞る可能性があるので注意が必要です。

具体的な例としては、Wordで契約書のドラフトを作成し、Chatworkなどのコミュニケーションツールで契約書のレビューのやりとりを行ったあと、社内システムで契約書の承認をするパターンなどが考えられます。

また、業務フローの構築が不十分で契約書の最新版がどれか分からなくなり、誤って古い版を送信してしまうこともケースとして挙げられます。このような事態を防ぐためには、業務フローをまとめて作業をスムーズに行えるように工夫することが大切です。

GMOサインでは、契約レビューパックというオプションプランと組み合わせることで、契約書作成・レビュー・承認・契約締結・文書管理まで、一元管理を実現できます。

契約プロセスをまとめることで、情報共有の煩雑さやビジネス機会の損失リスクを減らせるので、導入する際はあわせてご検討ください。

電子契約を導入する際は、セキュリティや証拠力の担保にも注力することが大切です。たとえば、電子文書のバックアップを取っておらず、システム障害でデータが消失してしまうと契約書を作り直さなければいけません。

また、証拠として必要なタイムスタンプ(いつ、その文書が存在したかを証明する時刻情報)や署名情報が正しく保存されておらず、トラブル時に証明できなかったというケースもあるので、セキュリティ対策を徹底しましょう。

まず、電子契約を導入する際は、安全性や法的証拠力が認められたサービスを選定することが重要です。電子署名を付与できる専門的なサービスであれば、セキュリティ面のトラブルを回避しやすくなります。

バックデートとは、実際に契約を締結した日よりも過去の日付を契約締結日として記載する行為のことです。電子契約では、システム上の署名日が契約成立日としてログに記録されるため、バックデートを行うことは原則できません。

電子契約では署名完了時刻が自動的にログ・タイムスタンプに残るため、意図的に過去の日付へ改ざん(不正バックデート)することは技術的にも証跡管理上も困難です。

紙の契約書では署名・押印の前に日付を記入するため形式的なバックデートが容易ですが、電子契約ではシステム上の記録が残るため、あとから日付を変えることが難しくなります。

契約書面上に異なる締結日を記載すると、電子記録との不一致が生じ、真正性が疑われる可能性があるのでご注意ください。

バックデートによるトラブルを回避しながら効力発生日を調整したい場合、実務上は「効力発生日条項」で調整する運用が推奨されます。たとえば「本契約は、2025年7月1日から効力を生じるものとする。」といった条文を加えることで、特定の日付から法的効力を与えられます。契約書に締結日と効力発生日を明示的に分けて記載することで対応するとよいでしょう。

電子契約における契約日付の考え方やバックデートに関する注意点に関しては以下の資料内で詳しく解説しています。無料でダウンロードしてPDFファイルで保存いただけますので、この機会にぜひご覧ください。

電子契約を導入・運用する際、当初想定していなかったコストが発生し、トラブルが生じるケースもあります。たとえば、電子契約サービスを導入した際、月額固定料金と思っていたのにもかかわらず、文書数やユーザー数超過により追加料金が発生することがあるので注意してください。

電子契約サービスは、一般的に契約書の送信件数やユーザー数に応じた従量課金制を採用しています。API連携や延長タイムスタンプなどで追加の料金が発生することもあるので、利用したい機能が予算にマッチしているのかを事前に確認しておく必要があるでしょう。

社内全体に展開した結果、ユーザー数による予想以上の課金が発生することもあります。電子契約サービスを利用する際は、自社の目的や必要な機能をもとにプランを選ぶことが大切です。

\\ こちらの記事もおすすめ //

電子契約の導入を行う際は、事前に以下のような内容を確認しておきましょう。

自社にあわないサービスを導入すると、機能を使いこなせなかったり無駄な費用が発生してしまったりするリスクがあります。それぞれのポイントについて、詳しく解説していきます。

電子契約を導入する際は、今の業務フローときちんと合うかどうかを確認することが大切です。電子契約がどのように今の流れに組み込まれるのかを見直し、必要があれば業務フローを変更しましょう。

また、自社のニーズに基づいたシステム統合を考えることも、導入前の重要なチェックポイントです。CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)など、ほかの業務システムとの連携が可能であるかを確認します。連携が可能であれば、業務プロセス全体の効率化が進み、契約管理業務を効率的に行えるようになります。

電子契約を導入した後は、従業員に使い方や運用方法をしっかり共有しましょう。そうすることで、現場の実務にあった使い方や工夫が生まれ、より効率的な業務フローを構築できるはずです。

電子契約を導入した企業の中には、取引先が電子契約に同意しなかったために契約が進まなかったケースもあります。同意を促すための施策としては、電子契約の具体的なメリットや法的な安心感を伝えることが効果的です。

電子契約にはコスト削減や業務スピード・利便性の向上など、さまざまなメリットがあります。具体的な利点を強調することで、取引先の興味を引きつけやすくなるでしょう。なかでも、印紙税が不要な点やペーパーレス化によるコスト削減効果は、特に大きなメリットです。

取引先の中には、紙の契約と同様の法的証拠力が認められるのか不安な人もいます。その場合、電子署名やタイムスタンプの付与、適切な保存により紙の契約書と同等の証拠力を持つことを伝えましょう。さらに、契約内容の改ざんが防止しやすいことを伝えれば、より安心感を与えられるでしょう。

また、相手方が使用している電子契約サービスとの互換性や海外企業との取引での対応についてもチェックしておくことが大切です。国際的な法令に適合性がない場合、導入を進めても使えないケースがあるので注意してください。

電子契約サービスを選ぶ際は、十分な法的証拠力やセキュリティ対策が備わっているかどうかを必ず確認しましょう。具体的には、次のような基準を満たしているかをチェックすることが重要です。

安価なサービスの場合、タイムスタンプや電子署名などの機能がないこともあるため、電子署名法に準拠できずに法的証拠力が不十分になる可能性があります。法的証拠力をしっかり確保するためには、そのサービスが電子署名法や電子帳簿保存法に対応しているかを事前に確認しておくことが重要です。

また、近年では企業に対するサイバー攻撃によって顧客情報や個人情報が流出するケースも多くあります。万一に備えて、セキュリティ対策が十分なサービスを選択することがおすすめです。

電子契約システムの導入に際しては、初期投資が発生します。初期投資には、ソフトウェアの購入費用やカスタマイズ費用、教育トレーニングの費用などが含まれます。また、月額費用や使用に応じた従量課金が発生する場合もあるので、必要なコストをしっかり計算することが大切です。

電子契約では印紙税や郵送費用、人的コストなどを削減できますが、契約頻度が少ない場合には導入・運用にかかる料金が現在の費用を上回ってしまうケースもあります。ソフトウェアの購入費用や月額費用、従量課金などを計算し、現在の契約にかかっている費用と比較してみましょう。

コスト削減に加えて、契約締結までの時間が短縮されることで、ビジネスチャンスを逃すことも少なくなります。結果として利益アップにつながる可能性も十分に考えられるため、その点も踏まえて電子契約の導入を判断するのがおすすめです。

試しに電子契約を導入してみたい方は、GMOサインのフリープランをご検討ください。フリープランでも、月に5件まで文書の送信ができます。電子署名法・電子帳簿保存法に準拠していることや暗号化・WAF・定期バックアップなど充実したセキュリティ体制が魅力なので、ぜひ試しに利用してみてください。

\ \ クレジットカード登録不要 //

電子契約で失敗しないための導入ステップは以下のとおりです。

導入後に後悔しないように、それぞれのステップを意識して進めてみてください。

設定することで、必要な機能を持つサービスをスムーズに見つけられます。電子契約を導入する具体的な目的としては、以下のような例が考えられます。

目的が明確であればあるほど、導入後の効果測定もしやすくなります。目的が曖昧になっている場合は、具体的な事例も参考にするとよいでしょう。GMOサインの導入事例紹介ページでは、ITや金融、地方自治体などさまざまな事例が紹介されています。ぜひ参考にしてみてください。

契約書の電子化を進めるにあたって、まずはどの契約書を優先的に電子化するか決定する必要があります。たとえば、使用頻度の高い契約書から電子契約を始める方法や重要度が低い契約書から導入する方法が考えられます。

日常的に利用する頻度が多い契約書を電子化することで、業務効率化やコスト削減の効果などを早くに実感できますが、電子契約に慣れていない場合はトラブルが多発する危険もあるので注意が必要です。重要な契約で失敗しないように、講習会やマニュアルの整備などを事前に進めておきましょう。

一方、社内での影響が少ない契約書から電子化を始めれば、社員が新しいシステムに慣れやすいため、その後の導入を円滑に進められます。まずは法務や人事など、関連する部門からメンバーを選び、意見交換を行いながら優先順位を決めるのがおすすめです。

電子契約を既存の業務に組み込むには、契約業務に関与するすべてのプロセスを明確に把握することが大切です。具体的には、以下のような内容を確認します。

業務の流れが整理できたら、電子契約を導入するにあたってどのような変更点が生まれるのか整理しましょう。現場で実際に業務を行っている担当者からも意見を募り、承認フローの見直しや書式の変更を行うことが大切です。

プロセスの中で遅延や混乱の原因となっているボトルネックも特定しておくことで、電子契約による業務効率化を実現しやすくなります。業務の流れが乱れたまま電子契約を導入すると、トラブルや混乱を招く可能性が高まるので注意してください。

電子契約を導入する際の社内ルールも整備する必要があります。契約書の管理者を決め、アカウントの管理や承認権限の設定を行います。また、今後の法改正に対応するために、契約書の保管方法や情報管理に関する規則も考慮しましょう。

導入前に社員向けの研修を開催することも重要です。新しいシステムやルールに不安を感じる社員も多いため、具体的な操作方法やケーススタディを通じて、理解を深める手助けを行いましょう。

電子契約サービスを導入する際には、セキュリティと法律面の確認を行うことも重要です。利用するサービスが、セキュリティ基準を満たしているのかチェックしておきましょう。

通信経路が適切に暗号化されているのか、アクセス権限を厳格に管理できるのかなども確認することが大切です。セキュリティ機能が充実しているサービスであれば、第三者による情報漏えいのリスクを低減できます。

法律面では、電子契約サービスが電子署名法や電子帳簿保存法に対応しているかを確認しましょう。

電子契約書を紙の契約書と同等の証拠力にするためには、契約者本人が電子署名をすることが必要です。また、契約書などのデータは電子帳簿保存法に従って正しく保存しなければなりません。

電子契約サービスを導入する際は、セキュリティ対策と法律への対応状況をしっかり確認し、安心して利用できるサービスを選ぶことが大切です。

新しいシステムを全社に導入する前に、小さなプロジェクトや特定の部門で電子契約を試行することで、予期しない問題や課題を早期に発見できます。また、小規模に電子契約をスタートさせることで、大規模な投入によって発生するリスクの高い失敗も事前に回避することが可能です。

小規模での導入は、初期投資や運用コストを抑えることにもつながります。試験段階での経費を把握することで、今後の運用にかかる費用イメージを具体的に掴め、予算の適切な配分もしやすくなるでしょう。

小規模に電子契約を始めたい方におすすめなのが、GMOサインのフリープランです。月に5件まで文書の送信が可能なだけでなく、文書テンプレート登録やアドレス帳など豊富な機能を利用できます。

機能の充実度や操作性の高さが評価されており、自社で電子認証局を運営しているため信頼度が高いことも魅力です。実際の使用感や利便性を確かめやすいので、これから電子契約を導入する方はGMOサインのフリープランを一度利用してみてください。

\\ 最短③分でアカウント作成完了 //

電子契約を導入してみたものの、使い勝手が悪く乗り換えを検討している人もいるでしょう。ここからは、電子契約サービスの乗り換え方法やメリット、注意点などについて解説していきます。

電子契約サービスを乗り換えることで得られるメリットとして、以下のようなことが挙げられます。

現在のサービスよりも安価な料金体系で利用できることがあるため、乗り換えを行うことでコストを最適化しやすくなります。また、より機能が充実しているサービスを選択することで、業務効率を改善できることもメリットです。

サービスによっては、現在使用しているCRMやほかのツールとの連携も行える可能性があります。データの一元管理や作業の自動化ができるようになれば、業務効率化をさらに実現しやすくなるでしょう。高度なセキュリティ機能を提供しているサービスを導入することで、重要な契約でも電子契約を導入しやすくなります。

電子契約サービスの乗り換えの手順は以下のとおりです。

まず、現在導入している電子契約サービスの契約がいつ終了するのかチェックする必要があります。不必要なタイミングでほかのサービスを導入すると、コストを二重に支払わなければいけません。

早急に乗り換える必要がない場合は、契約期間が終了するタイミングで乗り換えましょう。

現在利用しているサービスの利用期間が終了すると、これまでのデータが閲覧できなくなってしまうことがあるので、事前にダウンロードしておくことが大切です。ダウンロードしたデータは、第三者への漏えいが発生しないように厳重に保管しておきましょう。

また、乗り換え先の電子契約サービスに契約書データを登録する際にも、事前にダウンロードしたデータが必要となります。

自社の目的や予算にあったサービスを選定し、無料体験やフリープランなどで使用感を試していきます。

操作性の良さだけでなく、サポート体制やセキュリティなども考慮して切り替えを検討しましょう。サービスが決定したら、社内外に通知を行います。

新しいサービスを導入する前に、現在のマニュアルからの変更点を確認し、操作手順の変更や新しい機能の追加などがあれば、マニュアルも必ず更新しましょう。

事前にダウンロードしておいた契約書のデータを新しいサービスに移行します。契約日や当事者情報など、メタデータも正しく移行されているのかチェックを忘れずに行なってください。

GMOサインのように「乗り換えサポート」が利用できるサービスであれば、安心して乗り換えることが可能です。

新しい電子契約サービスの導入準備が整ったら、これまで利用していたサービスを解約し、新しいサービスで本格的な運用を開始します。

解約手続きは、データの移行や必要な情報のダウンロードがすべて完了してから進めることが重要です。スムーズな切り替えによって、業務の中断やトラブルを防げます。

現在利用している電子契約サービスから乗り換えを行う際は、基本的にフリープランや無料体験を通して使用感を確かめることがおすすめです。実際の操作性や機能の利便性は使用してみないとわからないことも多いので、一度試してみてから本格導入を判断しましょう。

電子契約サービスの中には、他社のサービスから乗り換えを行なった際、サポートが用意されているものもあります。たとえば、GMOサインでは乗り換えについての質問回答やガイド資料が用意されており、安心して利用を開始できることが特徴です。

社内の承認を得るためのワークフロー機能やユーザーグループ管理にも対応しているので、業務効率化を実現しやすくなるでしょう。乗り換えを検討している方はGMOサインの導入事例もチェックしてみてください。

>他社サービスからGMOサインへの乗り換えに関するご相談はこちらから

電子契約は、電子署名法の要件を満たすことで紙の契約書と同等の法的証拠力が認められます。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

引用:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索

電子データに対して本人による電子署名が行われている場合、その契約は真正に成立したものと推定されます。しっかりと法的証拠力を持たせるためにも、GMOサインのような電子署名法に準拠したサービスを選ぶことが大切です。

取引先から電子契約ができないと言われる理由として考えられるのは以下のようなことです。

電子契約を導入していない企業は、法的な証拠力やセキュリティ面に不安を抱えていることが多いです。また、対面でのやり取りや紙の契約書に慣れている企業も多いので、対応を求めても断られてしまうケースがあります。

電子契約を断られてしまった場合は、導入によるコスト削減や業務効率化、安全性の向上などを伝えて不安を解消することで、対応してもらいやすくなります。

どうしても受け入れられない場合、契約関係に悪影響が及ぶ可能性もあるので、無理に電子契約を勧めるのではなく書面の契約と併用しましょう。

電子契約が締結されたあと、その内容を訂正することは基本的に不可能です。一度合意が成立した契約については、送信時に施された電子署名がその証拠力を担保しているため、契約書の改ざんができなくなります。

訂正が必要な場合は、新たな契約書や覚書の作成で対応する必要があります。

電子契約は多くのメリットを持つ一方、以下のようにいくつかの問題点やデメリットも存在します。

はじめて電子契約を導入する方は、上記のような問題点も把握したうえで利用を検討することが大切です。

電子契約を締結したあと、一方的に契約を取り消すことは原則としてできません。紙の契約書と同様に、相手からの同意が必要です。

ただし、債務不履行だった場合は民法第541条・第542条に則って、同意なしで法定解除を行うことが可能です。

電子契約が認められない契約書は以下のような文書です。

上記の契約を締結する際は、公正証書を用意することが義務付けられているので電子契約を利用できません。

電子契約を利用する際は、電子署名法や電子帳簿保存法などの関連法令について理解を深めることが大切です。法律に準拠していない場合は、契約書の法的証拠力が弱くなってしまい、裁判で不利になってしまうこともあるので注意しましょう。

また、万が一のリスクに備えて、十分なセキュリティ対策が施されたサービスを選択することも重要なポイントになります。契約書の内容が外部に漏れないように、ログイン時の多要素認証や契約書へのアクセス権限管理が可能なサービスを選択することをおすすめします。

電子契約をはじめて導入する方や、ほかのサービスへ乗り換えることを検討している方は、まずフリープランや無料体験で使用感を試してみることをおすすめします。実際に利用してから判断すれば、後悔や失敗を防げるはずです。

電子印鑑GMOサインでは、無料のお試しフリープランを用意しており、月に5件まで契約書の送信が可能です。契約書のアップロードから送信、締結までの流れを試せることに加えて、テンプレートの登録も可能なので、実際の使用感を試せるでしょう。

GMOサインでは、暗号化・WAF・定期バックアップなど、充実したセキュリティ体制も提供しています。また、契約印タイプ(立会人型)なら送信1件100円、実印タイプ(当事者型)なら1件300円と業界最安水準であることも魅力です。電子契約の締結にあたって受信者側にアカウント作成は不要のため、相手先から電子契約を受け入れてもらいやすい点も特徴といえます。

はじめて電子契約を導入する方や他社からのお乗り換えをご検討中の方も、スムーズに導入できるようサポートいたします。まずはお気軽に、フリープランや下記お役立ち資料をご利用ください。

電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。

※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。

電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。