eシールと電子署名の違いは何?

eシールはどんな書面に入れるもの?

eシールをどうやって導入できる?

デジタルトランスフォーメーション(DX)が加速する中、書類の電子化や業務効率化が急務となっています。そこで注目を集めているのが「eシール」です。日本国内では総務省が「eシールにかかる検討会」を開催し、本格導入に向けた準備が進められています。

eシールと似た仕組みとして電子署名があり、違いがわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。ともにデジタル認証技術として、紙の書類に押印する印鑑の役割をデジタル上で果たすものですが、目的や方法、具体的な活用シーンは以下のように異なります。

| 電子署名 | eシール | |

|---|---|---|

| 目的 | 署名者の意思を確認できる | 文書の発行元を確認できる |

| 使用者 | 個人(自然人) | 法人(企業や団体、個人事業主も含む) |

| 付与方法 | 作成者本人が付与する(1通ずつ) | 発行元が管理するサーバーで付与する(一度に大量の書面に付与可能) |

| 制度等の有無 | 電子署名法に基づく認定制度あり | 技術・運用上の基準あり |

| 利用例 | 契約書、申込書、同意書など、個人の意思表示が求められる文書 | 法人名義の電子証明書で押印のように処理(担当者個人ではなく法人の印) |

この記事では、eシールと電子署名の定義や違い、eシールのメリットと導入方法について詳しく解説します。

いち早くeシールを自社の業務に導入したい方は、以下の公式サイトよりお問い合わせや資料のダウンロードをお試しください。

eシールとは?総務省の指針をもとに解説

eシール(電子シール)は、会社や組織の電子文書に対する信頼性を証明する仕組みとして注目されています。2024年4月16日、総務省は「eシールに係る検討会 最終取りまとめ」および「eシールに係る指針(第2版)」を策定しました。

この章では、eシールの定義と企業にもたらすメリットを解説します。

eシール(electronic seal)の定義

eシールは、企業等が発行する電子データの発行元証明と、データの完全性(改ざんがないこと)を証明する仕組みのことです。総務省の「eシールに係る検討会最終取りまとめ」では以下のように定義されています。

「eシール」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された情報(以下「電子データ」という。)に付与された又は論理的に関連付けられた電子データであって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

引用:総務省 eシールに係る検討会最終取りまとめ

一 当該情報の出所又は起源を示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうか確認することができるものであること。

「eシール」(Electronic seal)は、EUのトラストサービスの統一基準「eIDAS規則」にて、法人向けのトラストサービスのひとつとして規定されたことが発端です。日本においてもelDAS規則をモデルにして、定義や運用方法の議論が進んでいます。

eシールの特徴

eシールは、組織として大量に発行する文書に対して、機械的に一括で発行元の証明を付与できる点が特徴です。プレスリリースなど不特定多数の方向けに公開する文書や、領収書や見積書などの組織全体として発行する文書に適しています。

総務省の指針では、法人の意思表示としてeシールは利用できないことが明記されています。法人として意思表示が必要なシーンでは、代表者などの自然人による電子署名が必要であることを理解しておきましょう。

eシールのメリット

eシールの導入には、以下の観点でメリットがあります。

- 業務効率化

- 生産性向上

- 取引先の業務効率化と良好な関係構築

eシールは組織単位で管理されるため、担当者が変更になっても再発行手続きが不要です。電子署名の場合は、個人単位で管理されるため、担当者の異動ごとに新たな電子証明書の取得が求められるケースがありました。eシールであれば、一度取得することで社内全体が利用でき、業務の効率化を図れます。

また、eシールは1通ずつではなく、大量の電子文書に対して一度に付与できる点も大きなメリットです。膨大な量の文書を扱う企業にとって、生産性向上に大きく寄与するでしょう。

eシールは取引先との関係においても良い影響を及ぼします。eシールが付与された文書は、発行元が保証され、改ざんされていないことが確認できることが特徴です。そのため、受け取る側は「なりすまし」や「偽造の有無」といったデータの真正性確認に係るコストを削減できます。

このようにeシールを導入することで、業務プロセス全体の最適化と信頼性向上といったメリットが期待できます。

eシールの信頼性は?

総務省の「eシールにかかる指針(第2版)」によれば、eシールの信頼性は以下の要素によって担保されます。

- 身元確認

- 保証レベル

- 設備の基準

eシールの信頼性においては、企業や組織の実在性および申請意図の真実性が重要視されます。そのため、法人代表者の身元確認書類の提出や、第三者が管理するデータベースによる照合が規定される見込みです。

また、信頼性の評価を明確にする目的で、2段階の保証レベルを設ける制度設計も進められています。

| 段階 | 信頼性の違い |

|---|---|

| 保証レベル1 | 総務大臣による基準を定めず、低コストで簡易な手続きが可能。 |

| 保証レベル2 | 総務大臣が定める基準に適合するものとして認定を受けた認証業務のみが発行でき、高い信頼性を持つ。 |

さらに、eシールを発行する認証局の設備に関しては厳格な基準が設けられており、特に秘密鍵の管理については、ハードウェアセキュリティモジュール(HSM)を使用するなど、高度なセキュリティ対策が求められます。

eシールと電子署名の違い

デジタル文書の信頼性や真正性を確保するための技術として、現在は「電子署名」がおもに活用されています。電子署名とeシールは、一見似ているように思えますが、目的や用途、法的な位置づけに大きな違いがあります。

ここでは、eシールと電子署名の違いについて、それぞれの特徴や活用シーンを解説します。

eシールと電子署名の特徴を比較

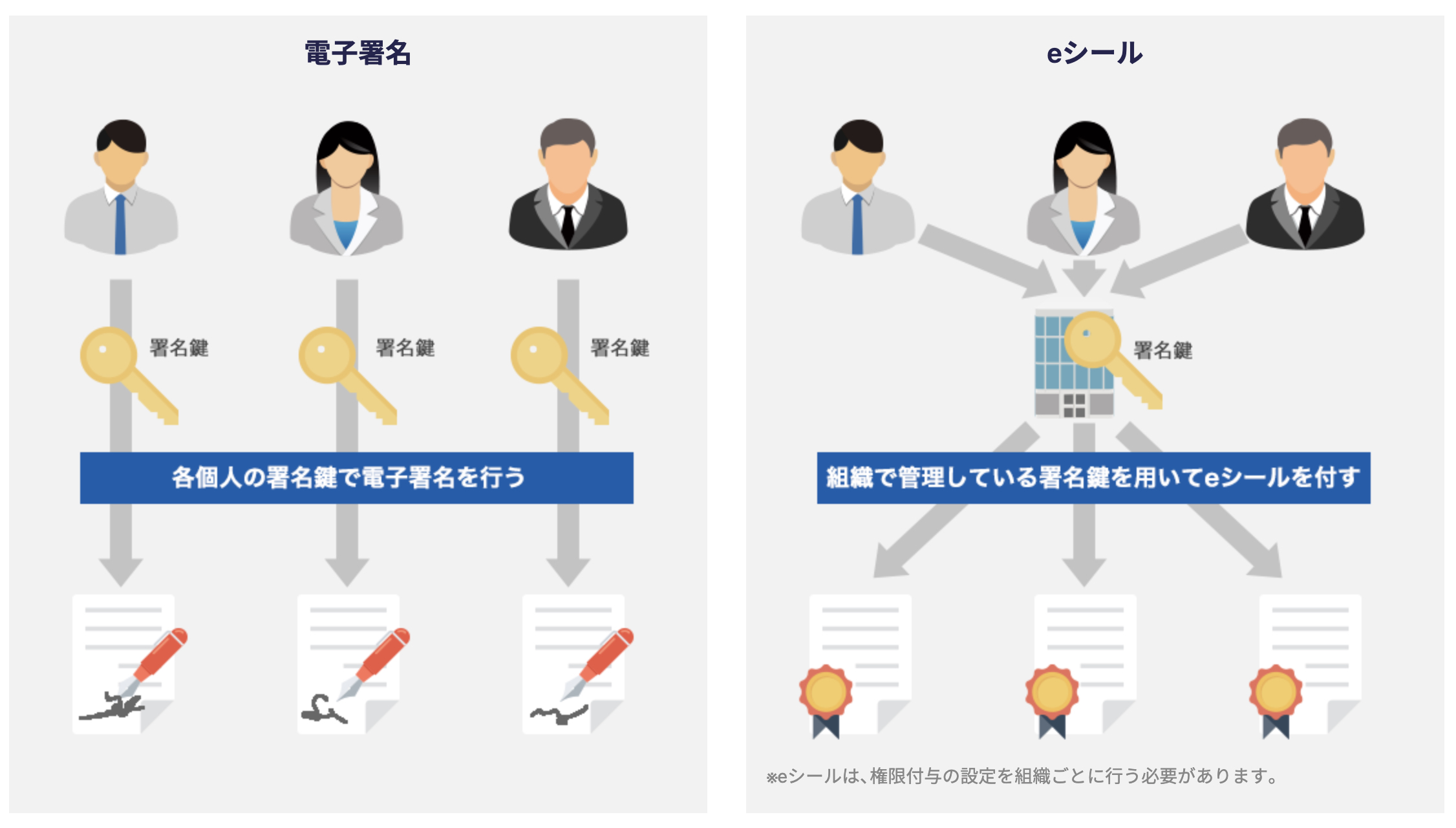

eシールと電子署名は、デジタル文書の真正性を保証する仕組みですが、根本的な違いがあります。

| 電子署名 | eシール | |

|---|---|---|

| 目的 | 署名者の意思を確認できる | 文書の発行元を確認できる |

| 使用者 | 個人(自然人) | 法人(企業や団体、個人事業主も含む) |

| 付与方法 | 作成者本人が付与する(1通ずつ) | 発行元が管理するサーバーで付与する(一度に大量の書面に付与可能) |

| 制度等の有無 | 電子署名法に基づく認定制度あり | 技術・運用上の基準あり |

| 利用例 | 契約書、申込書、同意書など、個人の意思表示が求められる文書 | 法人名義の電子証明書で押印のように処理(担当者個人ではなく法人の印) |

電子署名は「個人」に紐づくもので、文書の作成者が自らの意思で内容に同意したことを証明するために使用されます。そのため、契約書や申込書など、署名者の意思表示が重要となる文書に適しています。

一方、eシールは「組織」に紐づくもので、文書の発行元が誰であるかを証明し、内容が改ざんされていないことを保証するための仕組みです。機械的に大量の文書へ付与できるため、請求書や領収書など、組織として発行する文書に適しています。

法的有効性の違い

電子署名は「電子署名法」によって法的効力が明確に定められています。一定の要件を満たすことで、本人による署名や押印と同等の効力を持ち、法的証拠力が認められます。

一方、eシールは法人の「意思表示」を示すものではありません。2025年5月時点では国内の法整備が整っていないため、法的効力も有していません。あくまで、文書の発行元を証明し、内容の改ざんがないことを確認するための技術的手段として利用されています。

現在、政府では総務大臣による認定制度の導入が検討されています。この制度では、高い保証レベルを持つ「レベル2」(総務大臣認定)と、簡易な手続きで大量発行が可能な「レベル1」(認定なし)という2段階の区分が設けられる予定です。

具体的な活用シーンの違い

電子署名とeシールは特性が異なるため、それぞれ異なる場面で活用されます。

| 種類 | 具体的な利用シーン |

|---|---|

| 電子署名 | 契約書、申込書、稟議書など |

| eシール | 請求書、領収書、見積書、納品書、デジタル名刺、決算資料、プレスリリース、製品カタログなど |

電子署名は、契約書や申込書、稟議書など、個人の意思表示や承認が必要な文書に利用されます。たとえば、取引先との契約書に同意したことを法的に有効な形で示すために、担当者が電子署名を行うといった形です。

これに対してeシールは、請求書、領収書、見積書、プレスリリースなど、組織から発行される文書の真正性を証明するために使用されます。特に大量の取引文書を扱う経理業務において役立ちます。

たとえば、毎月数千件の請求書を発行する企業では、すべての文書に手作業で署名することは現実的ではありません。eシールを活用すれば組織の証明を一度に付与でき、業務効率化につながります。

さらに、公式文書やプレスリリースなど、組織としての発信情報の信頼性を高めたい場合にもeシールは適しています。受け取った側は、eシールを確認することで文書の発行元や内容の完全性をかんたんに検証できます。

eシールはいつから?提供を始める事業者も登場

日本におけるeシールの本格的な運用については「デジタル社会の実現に向けた重点計画の一環」として、現在準備段階にあり、明確な運用開始時期は未定です。

総務省はEUのトラストサービスの統一基準「eIDAS規則」を参考にし、日本におけるeシールの枠組みを組み立てています。「eシールの国内ニーズ等の調査」や「eシール事業者の現状把握」を経て、現在は「eシール基準案等の検討」が行われている段階です。(参照:組織が発行するデータの信頼性を確保する制度(eシール)の検討の方向性について)

「eシールアプリ byGMO」では、社員のパソコンにインストールするだけで組織発行文書に電子署名やeシールを付与することが可能です。業務効率化や取引先からの信頼性向上に向けて一刻も早く導入したい方は、利用を検討してみてください。

eシールを導入する方法と費用

日本国内での法整備および導入開始が待たれるeシールですが、すでにeシールを利用できるサービスを開始している事業者もいます。2025年時点で、eシールを導入する方法と料金を解説します。

Adobe Acrobatを使ってPDFへeシールを入れる方法

PDFに対するeシールの付与方法として、Adobe Acrobatを利用する方法があります。グローバルサインが提供する『文書署名用証明書(AATL用証明書)』を使用すると、署名(eシールの挿入)と検証がかんたんに行えます。

Adobe Acrobatでの署名過程は非常にシンプルです。電子署名用証明書が格納されたUSBトークンをパソコンに挿し、PDFファイルを開いたら、署名を入れたい箇所を指定するだけです。詳しい操作手順は以下の動画を参考にしてください。

かんたんな操作でタイムスタンプが埋め込まれた電子署名(eシール)がPDFに付与でき、受け取り側もAdobe Readerを使用するだけで、プラグインのインストールや複雑な設定なしに文書の真正性を自動検証できます。

GMOグローバルサインの文書署名用証明書の導入費用は以下のとおりです。

| 価格 | 複数年契約による割引額 | |

|---|---|---|

| 1年 | ¥84,000 | ー |

| 2年 | ¥142,800 | ¥25,200 |

| 3年 | ¥189,000 | ¥63,000 |

Adobe Acrobatを使ったeシール導入に興味がある方は、GMOグローバルサインの公式サイトをご覧ください。

「eシールアプリ byGMO」を導入してeシールを入れる方法

従来、eシールを導入するには、USBトークンやHSMの購入、システム連携など、多くの手間やコストがかかっていました。しかし『eシールアプリ byGMO』の登場によって導入のハードルが大幅に下がり、誰でも手軽にeシールを導入できるようになっています。

「eシールアプリ byGMO」は、スカイコムのPDFソフトウェア『SkyPDF® Professional 8』とGMOグローバルサインの電子署名サービスを連携させたもので、組織のeシール導入を手助けしてくれます。

アプリ上に複数のPDFファイルをアップロードすることで複数の書類にまとめてeシールを付与できるため、業務効率は格段に向上します。また、標準でタイムスタンプ機能が備わっており、長期間にわたってeシールの有効性を確保することが可能です。

「eシールアプリ byGMO」の導入費用は以下のとおりです。

| 価格 | タイムスタンプ署名回数 |

|---|---|

| ¥98,000/年 | 1000回まで/年 |

GMOグローバルサインでは、サービスプロバイダやシステム開発事業者など、より大規模な文書処理を行う事業者向けに「電子印鑑ソリューションDSS byGMO」といったAPI連携型のサービスも提供しています。事業規模にあわせて、導入するサービスを検討してみてください。

eシールと電子署名に関するよくある質問

eシールのメリットは?

eシールは、大量の電子文書に一括で付与可能なため、業務が大幅に効率化できる可能性があります。また、eシールは電子署名と異なり、組織単位で管理されるため、担当者が変わっても再発行の手続きが不要なこともメリットです。

さらに、eシール付きの文書は発行元の真正性や改ざんの有無がかんたんに確認できるため、取引先にとっても業務効率化や安心材料となり、良好な関係の構築にも役立ちます。

eシールの保証レベルはいくつ?

EUのeIDAS規則ではレベル1から3までの3段階構成となっており、レベル3では十分な水準を満たしたトラストアンカーによる信頼性担保が要求されます。日本でのeシールの保証レベルは、以下の2段階に分類されています。

| 保証レベル1 | 総務大臣による厳格な基準を定めず、低コストで簡易な手続きにより大量発行が可能なタイプ |

| 保証レベル2 | 総務大臣が定める基準に適合する認証業務として認定を受けたもののみが獲得できる仕組みで、より高い信頼性を提供。 |

企業が扱う文書の重要度や用途に応じて、適切なレベルを選択する必要があります。

eシールの法的効力は?

eシールは文書の発行元証明と完全性(改ざんされていないこと)を担保するものですが、法的な意思表示としての効力は有していません(2025年5月現在)。この点が個人の意思表示を証明する電子署名との決定的な違いです。

ただし、なりすましや偽造を効果的に防止でき、デジタル文書の信頼性向上には寄与するでしょう。

eシールの有効期限はいつまで?

eシールの有効期限は、利用するサービスや認証局によって異なる場合がありますが、一般的には1〜3年程度に設定されています。

有効期限が切れたeシールは新たな文書への付与はできなくなりますが、重要なのは、期限切れ前に付与した文書の有効性は原則として維持される点です。(ただし、検証時には期限内のものだったかどうかが確認されます。)

組織としては、業務の継続性を確保するために、有効期限を管理するシステムの導入や更新手続きの自動化などの対策を講じることが重要です。

eシールはいつから始まるの?

総務省は2025年3月にeシールの新認定制度を創設しました。2025年度中に本格運用が開始される予定です。

参考:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00238.html

既に一部の認証局やサービス提供事業者では「eシールアプリ byGMO」など、eシールサービスの提供を開始しています。業務効率化を急ぎたい方は、公式サイトからお問い合わせ・資料請求をご利用ください。

eシールを利用できる対象者は誰?

eシール用電子証明書の発行対象となる組織等の範囲については、令和6年4月の「eシールに係る検討会」にて、「法人、個人事業主、権利能力なき社団・財団、その他任意の団体等」とされています。しかし、現在はまだ議論が続いている段階であり、変更の可能性もある点にご注意ください。

大量の文書を発行する企業はeシールの導入がおすすめ

eシールはデジタル社会における組織証明の新たな手段として、今後ますます重要性が高まるでしょう。

企業としては、自社のデジタル化戦略にeシールをどう取り入れるかを検討すべき時期に来ているといえるでしょう。特に、大量の文書を発行する企業や部門においては、導入効果が高いと予想されます。

国内ではGMOグローバルサインが、eシールを導入できるサービスをスタートしています。気になる方は『eシールアプリ byGMO』の公式サイトをチェックして、お問い合わせや資料のダウンロードをお試しください。