土地売買契約書の作成方法がわからない…

間違った内容の契約書を作ってしまったらどうしよう…

契約書に必要な印紙の種類や金額がよくわからない…

この記事では、土地売買契約書について以下の内容で解説します。

- 土地売買契約書の雛形(テンプレート)

- 土地売買契約書に記載する項目

- 土地売買契約を結ぶ流れと必要書類

- 土地売買契約書を作成する際の注意点

土地売買契約書の作成は、専門的な知識が必要で不安なものです。契約書には法的に有効な内容を盛り込む必要があり、印紙税法に基づいた印紙を貼付する必要があります。

また、契約金額によって異なる印紙を準備しなければならず、間違った印紙を貼ってしまうと、本来の印紙税額の3倍もの過怠税を課されるため注意が必要です。特に土地売買契約書は高額な取引になるため、印紙の金額も大きく、間違った印紙を貼ってしまうと大きな損失につながるかもしれません。

電子契約は電子データという分類になるため、課税文書に当たらないのです。そのため、契約金額に関わらず印紙は不要。さらに、面倒な郵送や印鑑もいらないため、スピーディーな契約締結ができます。

2022年5月の宅建業法改正により、土地売買契約書の電子契約が解禁されたことで、土地売買契約書や重要事項説明書など、ほぼすべての書類を電子化して契約を締結できるようになりました。コスト削減や時間短縮など、多くのメリットがあるため、今後は電子契約での取り交わしが増えていくと考えられます。

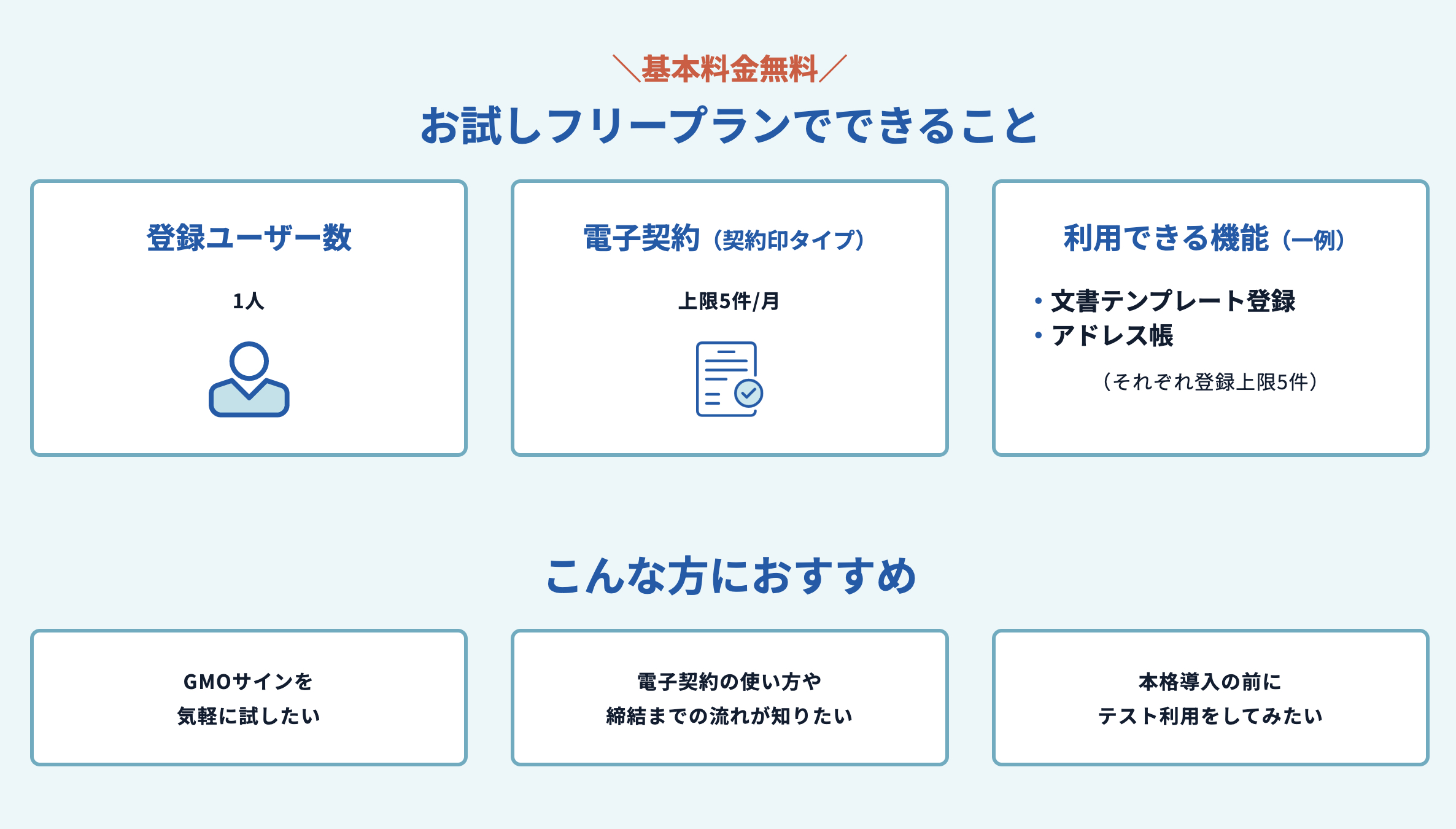

土地売買契約書の電子契約にも対応した『電子印鑑GMOサイン』には、お試しフリープランもあり、契約書の作成や電子署名、保管を無料で行えます。

土地売買契約においてコストを削減したい方は、GMOサインを使って契約書の送信・締結を行うことをおすすめします。費用削減や時間短縮ができ、スムーズに契約が結べるでしょう。

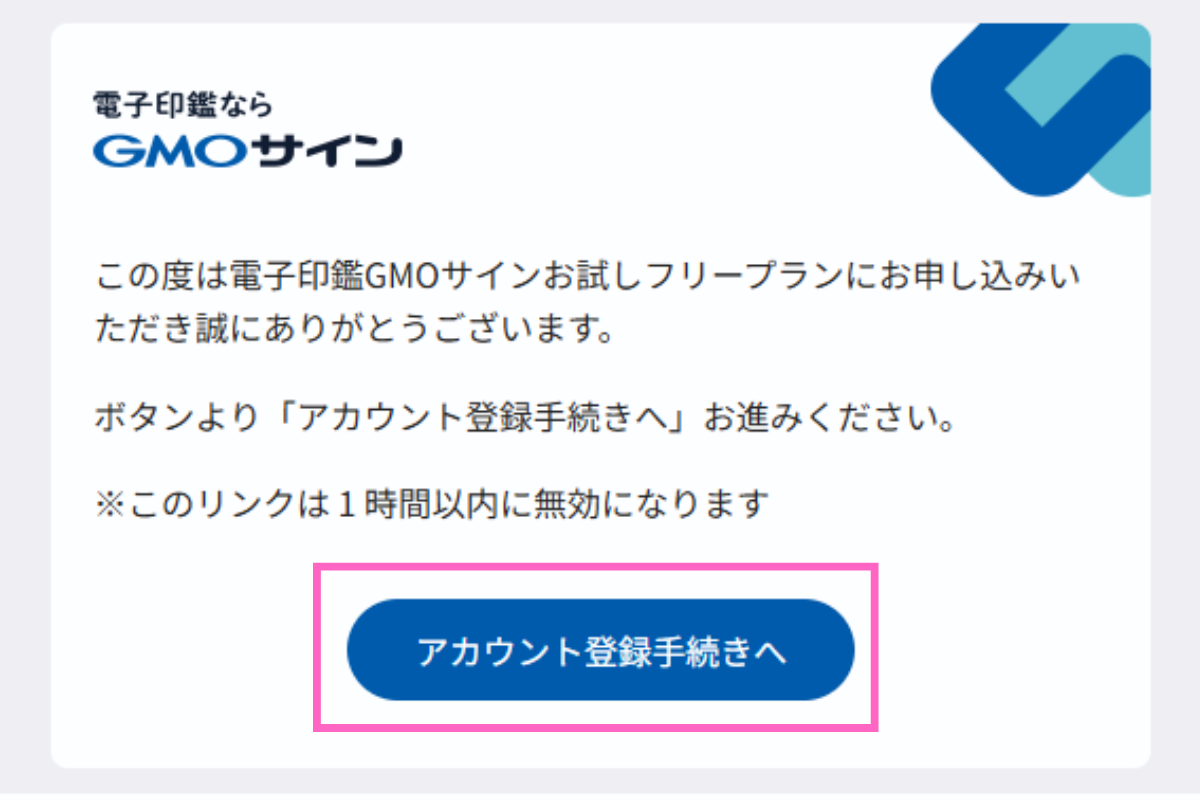

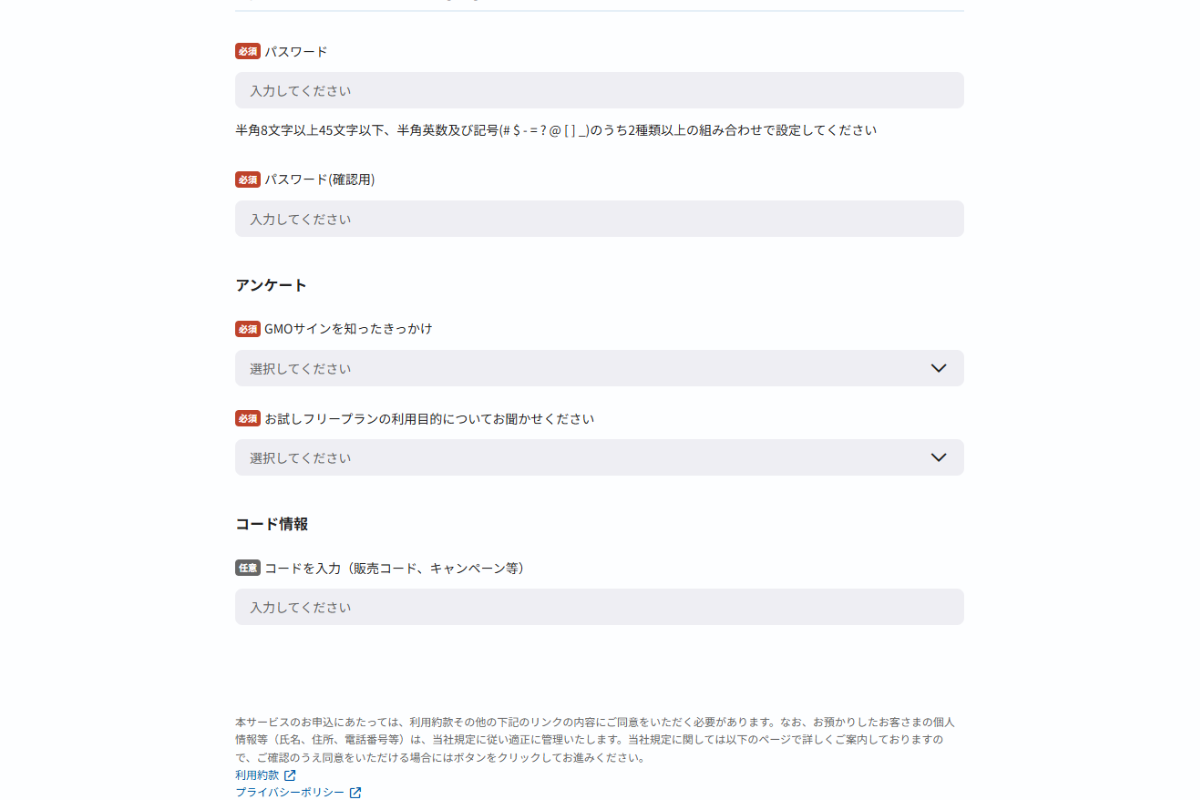

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)

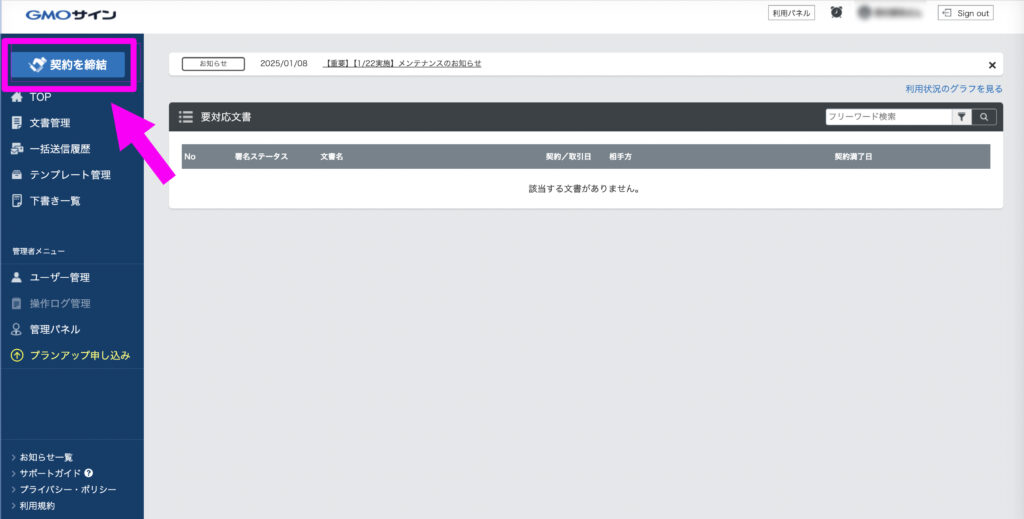

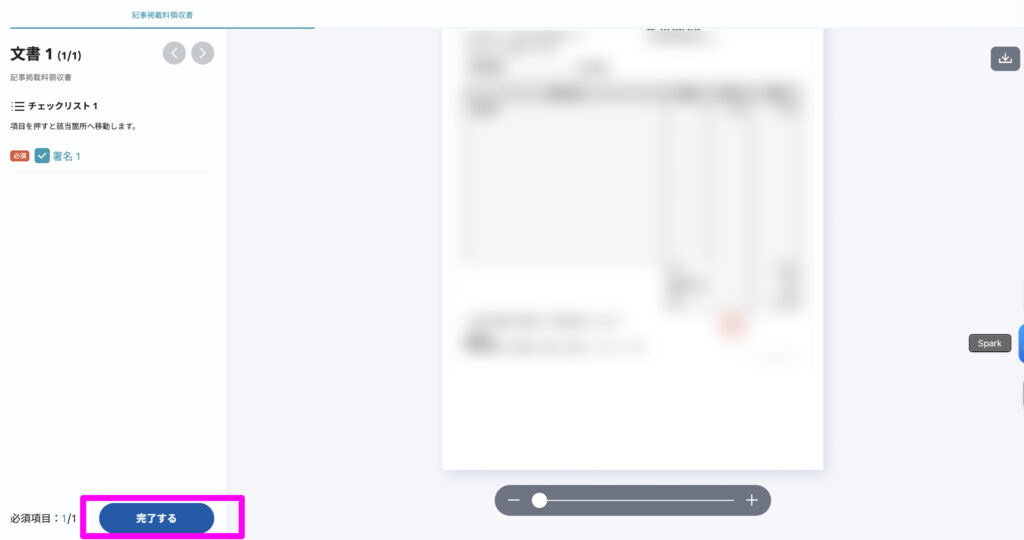

GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

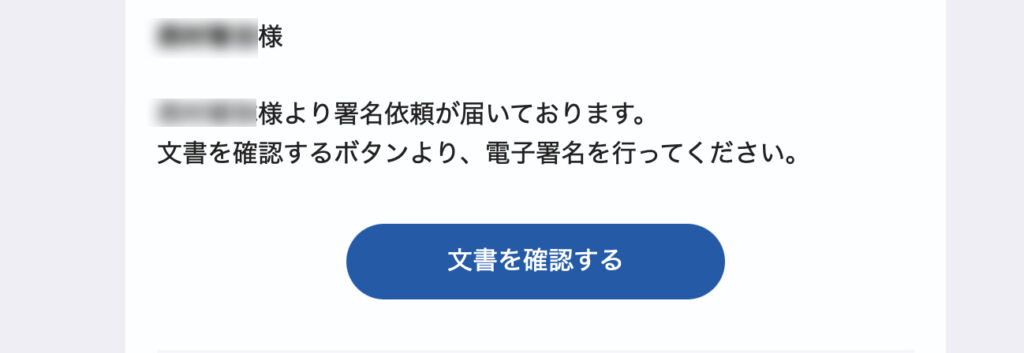

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

\ 電子契約サービス国内シェアNo.1(※)獲得 /

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

土地売買契約書とは?

土地売買契約書とは、土地を売買する際に売主と買主の間で締結される契約書であり、土地の所有権を売主から買主へ移転するための重要な書類です。土地は資産として非常に高額であり、トラブルになりやすいため、紛争リスクに備えて法律に準拠した契約書の作成が求められます。

- 土地売買契約書の作成が必要な理由

- 土地売買契約に必要なものは?

- 土地売買契約書は誰が作成するの?

- 土地売買契約書に印紙税はかかる?

まずは、土地売買契約書について、これらの基本知識を理解しておきましょう。

土地売買契約書の作成が必要な理由

土地売買契約書は、土地の売主と買主の権利や義務を明確にし、取引を円滑に進めるために作成します。要は、土地の取引を巡って「言った」「言わない」のトラブルを起こさないように作成されるものです。

契約自体に関して言えば、本来は契約書を作成しなくても、たとえば口頭の合意だけでも契約は成立します(民法522条)。しかし、高額な資産である土地の所有権の移転には、登記などの法律的な手続きが伴います。口約束だけでは細かい契約内容を証明できず、トラブルが発生すると解決が困難です。そのため、契約書により詳細条件を明確化しておくのが一般的です。

また、土地には抵当権や賃借権など、権利関係が付随する場合があります。これらの諸権利も土地売買契約書内で事前に整理・確認します。万が一、土地売買契約書に書かれた契約の不履行やトラブルが発生しても、契約書があればその内容に従って対応できるのです。

土地売買契約に必要なものは?

土地売買契約書を締結する際には、売主と買主の双方が準備すべき書類があります。必要経費としてコストも発生するので、事前に確認しておきましょう。

- 登記簿謄本(登記事項証明書)

- 固定資産税納税通知書または評価証明書

- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

- 実印

- 印鑑証明書

- 土地の測量図・境界確認書(境界が不明確な場合など必要に応じて)

- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

- 実印

- 印鑑証明書

- 手付金(売買代金の5~10%が一般的)

- 契約書に貼る印紙代(各自が負担するのが一般的)

- 固定資産税の精算金(買主負担)

- 不動産会社を利用する際の仲介手数料(双方に支払いが発生するのが一般的)

- 登記費用(買主が負担、抵当権が設定されていれば売主も負担)

おもな必要書類やコストは上記の通りですが、契約内容や土地の状況に応じて変わる場合もあります。不動産会社や司法書士など、専門家のサポートも受けながら確認してください。

土地売買契約書は誰が作成するの?

土地売買契約書は、売り手(売主)側が専門家に依頼して作成することが一般的です。不動産会社が仲介に入っている場合は、基本的に不動産会社の宅地建物取引士が作成してくれます。また、ケースによってはほかの方に依頼する場合もあります。

- 不動産会社(宅地建物取引士)

- 司法書士

- 弁護士

不動産会社が仲介する土地売買だけでなく、一般の個人が土地を売買する場合にも、不動産会社を頼れます。双方が納得する内容で契約書を作成してもらうことができ、宅地建物取引士が重要事項説明書を整えて説明してくれるなど、サポートを受けられるでしょう。当然ながら仲介手数料がかかるのでご注意ください。

また、司法書士に頼るという選択肢もあります。法的な要点を押さえた土地売買契約書を作成してくれ、土地の所有権移転登記も任せられます。こちらも費用がかかり、相場は5万円~10万円程度です。

土地の売買時、すでにトラブルが発生していたりその懸念があったりする場合は、弁護士に介入を依頼するケースもあります。不動産会社や司法書士に依頼するのに比べて高額な費用がかかりますが、複雑な権利関係が絡む場合は安心です。

土地売買契約書に印紙税はかかる?

土地売買契約書は取り交わし方によって印紙税の有無が変わります。

| 契約書の形態 | 印紙税の有無 |

|---|---|

| 紙の契約書 | 印紙税がかかる |

| PDFなどの電子契約書 | 印紙税がかからない |

土地売買契約を書面の契約書によって取り交わす場合、収入印紙の貼り付け(印紙税)が必要です。印紙税は契約書1部ずつにかかるため、双方が1部ずつ契約書を持つ場合、お互いにそれぞれの分の印紙税を自己負担するのが一般的です。

印紙税の金額は以下のとおりです。契約金額に応じて税額が決められています。

【印紙税額の一覧】

スクロールできます出典:国税庁「契約書や領収書と印紙税」

契約金額 本則 軽減措置 ※ 10万円以下 200円 200円 10万円超え50万円以下 400円 200円 50万円超え100万円以下 1,000円 500円 100万円超え500万円以下 2,000円 1,000円 500万円超え1,000万円以下 1万円 5,000円 1,000万円超え5,000万円以下 2万円 1万円 5,000万円超え1億円以下 6万円 3万円 1億円超え5億円以下 10万円 6万円 5億円超え10億円以下 20万円 16万円 10億円超え50億円以下 40万円 32万円 50億円以上 60万円 48万円 ※「不動産の譲渡に関する契約書」のうち令和9年3月31日までの間に作成されるものは、記載された契約金額に応じて印紙税額が軽減されます。

土地売買契約書は、記載する契約金額が高額なため、印紙税だけで高額な費用がかかります。

印紙税は課税文書にかかるものであり、用紙の存在しない電子契約書は課税対象とならないためです。これは、印紙税法第2条および第3条を根拠とします。

印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。 したがって、(中略)電磁的記録に印紙税は課税されません。

印紙税にかかる費用を節約するために、土地売買契約書の取り交わしは「電子印鑑GMOサイン」などを使った電子契約で行うのがおすすめです。印紙税を節約できるだけでなく、郵送の必要もないため契約締結までの時間を大幅に短縮できます。

電子取引であっても電子署名法に準拠したGMOサインであれば、契約書の証拠力が損なわれることはありません。安心してご利用ください。

土地売買契約書の作成方法|雛形と記載項目を解説

ここでは、土地売買契約書の雛形と記載項目について解説します。

土地売買契約書の作成は専門家に依頼することをおすすめしますが、土地売買契約書の実態がどのようなものなのかを理解しておくことは重要です。

土地売買契約書の雛形

土地売買契約書は、以下のようなものです。

土地売買契約書

株式会社○○(以下「売主」という)と△△株式会社 (以下「買主」という)との間に次の通り土地売買契約を締結する。

第1条(売買の目的)

売主は、自己が所有する末尾に記載の土地(以下「本土地」という)を買主に売り渡し、買主はこれを買い受ける。第2条(売買面積)

本土地の売買代金は公募面積によるものとし、実測と違いが生じても売主・買主ともに異議を述べないものとする。第3条(売買代金)

売買代金は、金 円(1㎡当たり金 円)とする。第4条(売買代金の支払い)

買主は、第3条に規定する本土地の売買代金を、 年 月 日までに売主へ現金で支払う。第5条(手付金)

1.買主は、本契約締結と同時に売主に対し手付金として金 円を支払い、売主はこれを受領した。

2.この手付金は解約手付けとし、売買代金支払い時にその一部に充当する。第6条(引き渡し)

売主は、買主に本土地を売買代金全額の受領と同時に引き渡す。第7条(所有権移転登記)

1.本土地の所有権は、第6条の規定による引き渡しと同時に売主から買主へ移転する。

2.売主は、本土地の所有権移転登記手続きに必要な一切の書類を買主に交付し、買主の確認を得た上で、両者協力して所有権移転登記を完了させるものとする。第8条(危険負担)

天災地変等の不可抗力その他売主および買主のいずれの責にも帰し得ない事由により本土地が滅失・毀損したときの損害は、第6条の規定による本土地の引き渡し前においては売主が負担し、引き渡し後においては買主が負担する。第9条(公租公課・費用の負担)

1.本土地の公租公課は土地の引き渡し日をもって日割計算とする。

2.本契約書に貼付する収入印紙は、売主、買主が平等に負担するものとする。

3.所有権移転にかかる登記費用は買主の負担とする。第10条(完全な所有権移転の保証)

売主は第7条に規定する所有権移転登記完了までに、本土地に存する抵当権、質権、借地権、その他買主の完全な所有権の行使を妨げる全ての負担を自己の費用で除去し、完全な所有権を移転するものとする。第11条(契約不適合責任)

1.買主は、買主に引き渡された本土地が品質に関して契約の内容に適合しないこと (以下「契約不適合」という)がある場合は、売主に対し、本土地の修補にかかる費用を請求することができる。

2.買主は、前項の修補に代え、または前項の修補とともに売主に損害賠償を請求することが

できる。ただし、契約不適合がこの契約および取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

3.買主は、本物件の引き渡しを受けてから 2 年以内に売主に本物件に契約不適合がある旨の通知をしなかったときは、売主に対して本条に定める権利を行使できないものとする。ただし、売主が引き渡しのときにその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない第12条(契約の解除)

売主または買主において下記各号のいずれかに該当したときは、相手方は何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。

1.本契約の条項に違反したとき

2.手形・小切手を不渡りにする等支払停止または支払不能の状態に陥ったとき

3.差し押え・仮差し押え・仮処分・競売等の申し立てを受けたとき

4.破産・会社更生・民事再生または特別清算の手続き開始の申し立てがあったとき

5.その他前各号に類する不信用な事実があったとき第13条(管轄裁判所)

本契約にかかる紛争に関する訴訟は、本土地の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。第14条(協議事項)

本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈について疑義が生じた事項については、売主および買主は、民法その他の関係法令および慣行に従い、誠意をもって協議の上、処理・解決する。本契約締結の証として本書2通を作成し、売主・買主両者記名捺印の上、各1通を保有する。

令和 年 月 日

【売主】

(住所)

(氏名) 印

【買主】(住所)

(氏名) 印

スクロールできます

所在 地番 地目 地積

上記は一般的な雛形ですが、契約内容は個別に状況が異なるため、すべての土地売買契約に適用できる内容ではありません。あくまで参考としてください。

土地売買契約書に記載する項目の一覧

一般的に、土地売買契約書に記載されるのは以下の項目です。

- 売買の目的

- 売買面積

- 売買代金

- 売買代金の支払い

- 手付金

- 引渡し

- 所有権移転登記

- 危険負担

- 公租公課・費用の負担

- 完全な所有権移転の保証

- 契約不適合責任

- 契約の解除

- 管轄裁判所

- 協議事項

それぞれの項目について解説します。

売買の目的

土地売買契約の目的は、売主が所有する特定の土地を買主に売却し、買主が土地を購入することです。売主と買主の間で売買が成立することを明示し、対象となる土地を明確にします。

契約書の末尾に、土地の所在地・地番・地目・地積などを記載し、契約の対象となる土地を特定します。

売買対象の土地に関する記載が不明確だと、後に対象となる土地の場所や範囲についてトラブルになる可能性があるため、登記簿に基づいた正確な情報を記載しなければなりません。

売買面積

売買の基準となる面積を定めるとともに、公募面積と実測面積との差が生じた場合の対応方法を明記します。

土地の公募面積(登記簿記載の面積)と実測面積(測量結果の面積)が異なることがあるため、売買する際には注意が必要です。売買範囲を公募面積で確定するか、実測面積に基づいて売買代金を精算するか、協議によりいずれかを選択したうえで、その決定に異議を述べない旨を記載します。

売買代金

売買代金は、契約において非常に重要な要素です。土地1平方メートルあたりの単価と総額を明記し、確定された売買代金を記載します。

さらに、売買代金の計算方法や、売買面積との関係(公募面積・実測面積のどちらを基準にするか)も誤解のないよう明示しておくと安心です。

契約成立後に売買金額をめぐるトラブルが生じないよう、数字や金額の決定方法を明確に記載することが重要です。消費税が発生する場合など、関連する税金の取り扱いについても触れておくのが望ましいでしょう。

売買代金の支払い

確定した売買代金の支払い方法と支払い期限を明確にします。一般的には、手付金・中間金・残金の3段階で支払うか、一括払いとするかを定めます。

銀行振込などの支払い方法や、契約締結後〇日以内に支払うなどの支払い期限、振込手数料の負担者についても漏れなく記載しましょう。支払遅延時の対応(違約金や契約解除条項)も定めておくと、トラブルを防げます。

手付金

手付金は、契約締結時に買主が売主へ支払う金額で、契約の確定と履行の意思を示す重要なものです。

手付金は「解約手付」とするのが一般的です。つまり、買主が契約を解除する場合は手付金を放棄し、売主が解除する場合は手付金の2倍を返還するという規定を設けます。

手付金の額や支払期限を明記し、支払方法(現金・振込)についても記載しておきましょう。

引渡し

土地の引渡しとは、売主から買主へ土地の物理的・法的な所有権を移転することを指します。売買代金の全額支払いと引き換えに引き渡すのが一般的です。ローンの利用や抵当権についての注意事項があれば、これも明確に記載しましょう。

また、土地に建物や残置物があったり借地人がいたりする場合の処理についても明記します。買主が問題なく利用できる状態で引き渡されることを保証する必要があります。

所有権移転登記

所有権移転登記とは、土地の所有権が売主から買主へ正式に移転したことを公的に記録する手続きです。この登記を行うことで、買主は第三者に対して自らの所有権を主張できます。

通常、売買契約の成立後に売主が必要な書類(登記済権利証・印鑑証明書など)を提供し、買主が所有権の移転登記を行います。

契約書には、所有権移転登記の申請時期や手続きの詳細、必要書類、登記費用の負担者などを明記しましょう。売主に抵当権がある場合、解除手続きの責任を売主が負うことも記載すると安心です。

危険負担

危険負担とは、土地の引渡し前後で発生した災害や事故などについて、責任の所在を明確にする条項です。一般的には、引渡し前のリスクは売主が負担し、引渡し後は買主が負担します。

地震や火災で土地に損害が生じた場合に、その責任をどちらが負うかを時期によって明記しておくと、トラブルのリスクを防止できます。

公租公課・費用の負担

固定資産税や不動産取得税、登記費用など、土地売買にかかる諸費用の負担者を定めます。

通常、固定資産税は引渡し日を基準に日割計算し、引渡し後の分を買主が負担します。また、契約書に貼付する収入印紙についても、売主・買主のいずれが負担するかを記載します。

なお、契約書は通常売主・買主の双方が1部ずつ持つため、自分の印紙税を各自で負担するのが一般的です。

完全な所有権移転の保証

所有権の移転に影響を及ぼす権利関係を事前に整理し、買主が安心して土地を取得できることを保証する旨を記載します。

売主は、買主が完全な所有権を得られるよう、抵当権や借地権などの負担をすべて解除する義務を負います。

契約不適合責任

契約不適合責任とは、売買された土地やその状態が契約内容と異なる場合に、売主が負う責任のことです。契約不適合が発覚した場合、買主は補修・代金減額・損害賠償・契約解除を請求できるのが一般的です。

ただし、責任を負う期間(通常は2年以内)を明記し、範囲を限定することもあります。このような契約不適合時の責任について、規定しておきます。

契約の解除

売主または買主が契約に違反した場合などの契約解除条件を規定します。解除事由としては、以下のようなものが挙げられます。

- 代金未払い

- 登記義務違反

- 倒産など

違約金や損害賠償の条項を入れておくと、契約解除時のトラブルを防げます。

管轄裁判所

契約に関する訴訟が発生した場合に、どの裁判所が管轄となるかを定めます。

通常、「本土地の所在地を管轄する地方裁判所」としますが、当事者が遠方の場合は別途協議する場合があります。

協議事項

契約書に記載のない問題が発生した場合、売主・買主が誠意をもって協議し、民法や商慣習に基づいて解決することを定めます。争いを未然に防ぐため、協議を基本とする姿勢を示す重要な条項です。

土地売買契約を結ぶ流れと必要書類

土地売買契約の作成から締結までの流れはどのように進むのでしょうか?

- 土地を「売却」する際の流れ

- 土地を「購入」する際の流れ

売主・買主それぞれの目線で、流れと必要書類を解説します。

土地を売却する際の流れと必要書類

土地を売却する際の流れは以下のステップで進みます。

売却する土地を測量し、正確な面積を確定します。境界が曖昧な場合は「確定測量」を行い、隣地との境界を明確にしておくことが望ましいです。

さらに、不動産会社や公示地価、周辺の取引事例をもとに市場価格を調査し、売却価格を設定します。不動産会社に依頼すれば、無料で査定を受けることも可能です。

適正な価格を把握しないまま売却を進めると、相場より安く売却して損をするリスクがあるため、事前の相場調査は欠かせません。

媒介契約とは、不動産会社に仲介を依頼する場合に締結する契約のことです。

土地の売却をスムーズに進めるため、不動産会社と「媒介契約」を締結して、仲介を依頼するのが一般的です。

媒介契約には、「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があり、他の不動産会社や個人と直接取引できるかどうか、販売活動の報告義務があるかなどが異なります。

通常3カ月間の契約期間で、不動産会社からのサポートを受けながら売却活動を行います。

不動産会社は契約期間中、買主を探すためにさまざまな活動を行います。おもに、不動産情報サイトへの掲載、チラシ広告、既存の顧客への紹介、現地販売会などです。また、不動産流通機構(レインズ)に登録し、他の不動産会社のネットワークを活用した広範な販売活動を行う場合もあります。

市場の反応が悪い場合は、価格の見直しや販売方法の変更を検討することもあります。土地の立地や価格設定によりますが、買主が見つかるまでには、数週間から数カ月かかるでしょう。

購入希望者が見つかると、売買条件の交渉が始まります。

おもな交渉内容として、売買価格、引渡し時期、支払い方法、土地の状態(更地か古家付きか)、境界の確定、契約不適合責任の範囲などが挙げられます。

多くの場合で価格交渉が発生し、売主が希望価格を守るか、買主の提示額に譲歩するかの判断が必要です。不動産会社が仲介している場合、売主と買主の間に入り、双方にとって最適な合意点を見つけるようサポートしてくれます。

契約成立前に十分な条件交渉を行い、後からトラブルが発生しないよう、契約書で合意内容を明確にしておくことが重要です。

売買契約を締結する前に、不動産会社の宅地建物取引士が「重要事項説明」を行う必要があります。重要事項説明は、後のトラブルを防ぐための重要なステップであり、売主も内容を理解しておくことが大切です。

重要事項説明では、土地の権利関係(所有権・抵当権の有無)、都市計画法や建築基準法の制限、道路付け、インフラ整備状況、契約解除の条件などが説明されます。

買主は重要事項説明を受けた上で、契約に進むか判断します。説明内容に誤りがあると、契約解除や損害賠償の請求につながる可能性があるため、不動産会社の説明を双方でしっかり確認しましょう。

売主・買主双方が合意すれば、正式に土地売買契約の締結に進みます。契約書には、売買価格、支払い方法、引渡し日、手付金、契約解除の条件、契約不適合責任の範囲など契約内容を詳細まで明示します。

作成できたら「GMOサイン」などを利用し、電子契約で取り交わすのがおすすめです。スマホやパソコンでかんたんに法的証拠力のある電子署名ができ、印紙代や郵送費といったコストカットが可能です。

売買契約後、買主が残代金を支払うと引渡しが完了します。決済時には、司法書士が立ち会って登記手続きを行うのが一般的です。

売主は、登記済み権利証(または登記識別情報)、固定資産税納税通知書、境界確認書などの必要書類を準備し、買主に引き渡します。引渡し後、売主は固定資産税の精算を行い、不動産会社に仲介手数料を支払います。

土地を売却する際に必要な書類は以下のとおりです。

- 登記済権利証または登記識別情報

- 実印

- 印鑑証明書

- 固定資産税納税通知書

- 土地測量図

- 境界確認書

- 本人確認書類 ※法人の場合、登記事項証明書、印鑑登録証明書などです。詳細は不動産会社へお尋ねください。

上記の他、書面契約を行う場合の収入印紙代や、仲介手数料といった諸費用も準備する必要があります。収入印紙にかかるコストを削減したい方は、GMOサインをはじめとした電子契約サービスを使って取り交わすのがおすすめです。

土地を購入する際の流れと必要書類

続いて、土地を購入する際の流れも解説します。

まずは購入したい土地の条件や予算を決定します。所在地や土地の広さ、建築条件の有無、周辺環境などを条件に選定しましょう。

予算については、土地代金だけでなく、仲介手数料、登記費用、固定資産税、建築費(建物を建てる場合)なども含めて総合的な判断が必要です。

また、ローンを利用する場合は、事前に金融機関の審査を受け、借入可能額を把握しておくとスムーズに進みます。購入後の資金計画を立て、無理のない範囲で条件と予算を調整してください。

購入希望者が土地を探す際は、不動産会社と媒介契約を結ぶことが一般的です。不動産会社は、希望エリアの市場動向や過去の取引事例をもとに適正価格を判断し、土地の購入までを支援してくれます。

媒介契約には、「専任媒介」「専属専任媒介」「一般媒介」があり、それぞれ情報の共有範囲や契約期間が異なります。

不動産会社を通すことで、個人では見つけにくい物件を紹介してもらえるメリットもあり、条件に合った土地を効率的に探すことが可能です。

不動産会社の紹介やインターネットの不動産情報サイト、レインズ(不動産流通機構)などを利用して、購入する土地の候補をピックアップします。

希望条件にあう候補地には、実際に訪れて現地を確認することが重要です。現地では、周辺環境(騒音や治安の良しあし)、交通の便、日当たり、地盤の強さ、上下水道やガスなどのインフラ状況を細かく確認する必要があります。

また、登記簿や都市計画図を取得し、法的制限(用途地域・建ぺい率・容積率・地役権など)などの諸条件を調べることも重要です。特に「建築条件付き土地」だと、特定のハウスメーカーで建築する義務があるため、ご注意ください。

購入したい土地が決まったら、「購入申込書(買付証明書)」を売主へ提出し、購入意思を示します。申込書には、希望購入価格、手付金の額、ローン利用の有無、引渡し希望時期などを記載するのが一般的です。

購入申込書は法的拘束力を持たないため、正式な契約ではありませんが、売主との交渉を進めるための重要書類です。売主が複数の購入希望者から申し込みを受けた場合、価格交渉や条件面で競争が発生することもあります。

また、ローンを利用する場合はこのタイミングで金融機関に事前審査を申し込み、融資が可能か確認しておきましょう。

土地の購入契約を締結する前に、宅地建物取引士が買主に対して重要事項説明を行います。重要事項説明では、土地の権利関係(所有権・借地権の有無)、都市計画法・建築基準法上の制限、道路の接道状況、上下水道やガスの整備状況、契約解除条件、違約金の有無など、詳細が説明されます。

重要事項を正しく理解しないと、購入後にトラブルへと発展する恐れがあります。説明内容に疑問点があれば必ず確認し、内容に納得したうえで契約に進みましょう。

重要事項説明を受け、内容に問題がなければ、正式に土地売買契約を締結します。土地売買契約書に記載されるのは、売買価格、支払い方法、所有権移転時期、契約不適合責任、違約金・契約解除条件などです。

契約締結時には通常、買主が手付金(売買代金の5〜10%が一般的)を売主に支払います。契約後に買主が契約を解除した場合には手付金を放棄し、売主が解除した場合は倍額を返還する規定を設けるのが一般的です。

また、ローンを利用する場合は「ローン特約」を付けることで、万が一融資審査が通らなかった場合に契約を無効にできます。

契約締結後、買主は売買代金の残額を支払い、所有権移転登記を行います。登記手続きには、金融機関や司法書士が関与します。

売主から必要書類を受け取り、登記手続きを終えると、買主は正式に土地の所有者となります。

土地を購入する際に必要なものは、以下のとおりです。

- 実印

- 印鑑証明書

- 本人確認書類 ※法人の場合、登記事項証明書、印鑑登録証明書などです。詳細は不動産会社へお尋ねください。

- 売買契約時に支払う手付金

- 仲介手数料

- 売買代金

これらのステップを参考に準備を進めてみてください。

土地売買契約書を作成する際の注意点

土地売買契約書を作成するにあたっては、以下の点に注意する必要があります。

- 契約不適合責任や公法上の制限を確認する

- 土地の境界確定測量には時間がかかる

- 公募売買では、万が一に備えて対策をしておく

スムーズに契約書を作成できるよう、注意点を把握しておいてください。

契約不適合責任や公法上の制限を確認する

土地売買契約書を作成する際には、契約不適合責任と公法上の制限を事前に確認し、適切な条項を設けることが重要です。

契約不適合責任とは、売買の目的に適合しない土地が引き渡された場合に、売主が買主に対して負う責任のことを指します。たとえば、土地に土壌汚染がある、埋設物が存在する、法令違反の建築物があるなど、契約時に説明されなかった問題が後から発覚した場合、買主は売主に対し、補修請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を求めることができます。

トラブルを避けるために、土地売買契約書では売主が責任を負う期間や範囲を明確にしておく必要があります。

また、土地には都市計画法や建築基準法などの公法上の制限が適用されるため、用途地域や建ぺい率・容積率、道路接道要件などを事前に確認し、契約内容に反映させなくてはなりません。特に、市街化調整区域や農地では建物を建築できない場合があり、買主が土地の利用目的を達成できないリスクが生じます。

これらの制限を契約書に明記し、双方の認識をあわせることが、安全な取引のために重要です。

土地の境界確定測量には時間がかかる

土地の売買契約時には、土地の境界が不明瞭であることなどを理由に、実測売買となる場合があります。測量には隣地所有者の立ち会いや日程調整が必要であり、完了までに数カ月かかることもあるのでご注意ください。

測量方法には、隣地の所有者立ち会いのもと境界を確定して確定測量図を作成する「境界確定測量」と、立ち会いを必要としない「現況測量」があります。実測売買では、一般的に境界確定測量が求められますが、隣地所有者の協力を得られない場合もあるため、慎重な対応が必要です。

特に、隣地所有者の同意を得ずに「隣地所有者の立ち会いの下、境界を明示する」と記載すると、立ち会いが実現できなかった場合に債務不履行となるリスクがあります。契約締結前に、隣地の所有者へ必ず確認してください。

公募売買では、万が一に備えて対策をしておく

公募売買とは、登記簿上の面積に基づいて土地を売買する方法を指します。

登記簿に記載されている面積(公募面積)は、実際の測量結果(実測面積)と異なる場合があります。この場合、公簿売買によって、買主には購入した土地が想定よりも狭いリスク、売主には広い土地を安く売ってしまうリスクが生じます。

そのため、土地売買契約書の作成時には、これらの事態に備えた対策を講じることが重要です。具体的には、「実測精算なし」か「実測精算あり」かを契約書に明記しましょう。実測精算なしの場合、後から面積の誤差が判明しても売買代金の増減は行わず、買主・売主ともに異議を述べないと規定しておくことで、トラブルを防げます。

一方、実測精算ありの場合は、測量結果に基づき売買代金を精算するルールを明記し、1平方メートルあたりの単価や精算方法(買主・売主どちらが負担するか)を明確にします。

さらに、公簿売買では境界が不明確な場合にトラブルが発生しやすいため、売主が隣地所有者と境界を確定しておくことも有効な対策です。境界確認書や測量図を用意するなどのリスク管理を行うことで、取引後の紛争を防げます。

土地売買契約書に関するよくある質問

土地売買契約書は必ず作らなくてはいけない?

民法上は、土地売買契約そのものは口約束でも成立するため、契約書は必ず作らなければならないという決まりはありません。ただし、登記手続きには売買契約の内容を証明する書類が必要です。取引後のトラブルを想定し、契約内容を明示しておくために、作成しておくべきといえます。

土地の売買は高額な取引です。権利関係や支払条件などを契約書に明示しておかないと、契約内容を証明できず紛争を解決できないリスクがあります。

土地売買契約書は自分で作ってもよい?

土地売買契約書を当事者が自分で作成することも可能ですが、法律的なポイントを押さえる難易度が高いため、紛争時のリスクが発生しやすいです。

不動産会社や司法書士、弁護士などの専門家に作成を依頼するのが望ましいでしょう。

土地売買契約書と不動産売買契約書の違いは何?

土地売買契約書は土地の売買に関する契約のみを扱うのに対し、不動産売買契約書は建物の売買契約時にも作成されるものです。

不動産売買契約書の場合、マンションや戸建て、店舗などの建物についても売買契約内容を確認するため、建物の構造や設備、修繕履歴などの情報を記載します。

土地の売買契約書の費用はどちらが負担する?

土地売買契約を取り交わす際に発生する費用はさまざまで、費目によって負担先は異なります。一般的には以下のように、売主と買主で費用を分担します。

| 契約書に貼る印紙代 | 双方が負担するのが一般的 |

|---|---|

| 固定資産税の精算金 | 買主負担 |

| 不動産会社を利用する際の仲介手数料 | 双方に支払いが発生するのが一般的 |

| 登記費用 | 買主が負担 抵当権が設定されていれば売主も負担 |

土地売買契約に必要な書類は?

土地売買契約時に必要なものは、以下のとおりです。

- 登記簿謄本(登記事項証明書)

- 固定資産税納税通知書または評価証明書

- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

- 実印

- 印鑑証明書

- 土地の測量図・境界確認書(境界が不明確な場合など必要に応じて)

- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

- 実印

- 印鑑証明書

- 手付金(売買代金の5~10%が一般的)

土地売買契約書に印紙を貼らないとどうなる?

土地売買契約書の書面に印紙を貼らなかったり、貼った印紙の金額が必要額より少なかったりした場合、印紙税法違反となります。

印紙税法に違反したことが税務調査などで発覚すると、過怠税(本来の印紙税額の3倍の金額)を課されるペナルティが発生します。

弁護士に土地売買契約書を作成してもらう場合の費用はいくら?

契約内容の複雑さや弁護士事務所ごとに費用は異なり、一般的には5万円~30万円程度となります。

土地売買契約は個人でも可能?

土地売買契約は、不動産会社に取引の仲介を依頼するケースが一般的ですが、仲介を挟まずに個人間で締結することも可能です。

ただし、不動産は権利関係が複雑で、取引に専門知識を要します。手続きのミスやトラブルが生じやすいため、取引の専門家である不動産会社に仲介を依頼するのが安全です。

土地売買契約書を電子契約で取り交わす場合の注意点は?

電子契約においては、電子署名法や電子帳簿保存法に準じた対応が必要です。ただし、それらは電子契約サービスを利用することで概ね解決します。

それ以外のポイントとして、電子契約を締結するためには、大前提、双方が同意している必要があります。相手方が電子契約の仕組みに詳しくない場合や、紙の契約を希望する場合には、電子契約を進められないのです。

特に、高齢者や法人が相手の場合は、電子契約に後ろ向きになるケースがあるため、事前に説明し、納得を得ることが大切です。同意は口頭やメールでも可能なので、契約書が出来上がる前に確認しておいてください。

土地売買契約時のコスト削減には「電子契約」がおすすめ

土地の売買契約におけるトラブルや紛争を回避するために、土地売買契約書は非常に重要な証跡となります。土地の買主側であっても売主側であっても、土地売買取引や土地売買契約書の要件について理解を深めておきましょう。

コストカットや、電子署名などの仕組みによって法的証拠力を担保できるのはもちろんこと、契約締結までの時間を短縮できるといったメリットもあります。

「電子印鑑GMOサイン」は、国内シェアNo.1(※)を獲得した電子契約サービスで、月に5件未満の利用であればフリープランの範囲内で利用できるため、導入コストもかかりません。

土地売買契約においてコストを削減したいとお考えの方は、ぜひ利用をご検討ください。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)