契約書は契約を締結したこととその内容を記録し証明する重要な書類です。契約書を交わすからこそ、大きな金額の取引も安心して行えます。

本記事では、本人以外が契約書を勝手に作成した場合の扱いや被害に遭わないための対策方法について解説していきます。

契約書を勝手に作成・改ざんされた場合の被害例

自分名義の契約書を第三者から勝手に作成されたり、改ざんされたりした場合に想定される被害は、以下のとおりです。

身に覚えのない請求が来る

自分名義や自社名義で契約書を勝手に作成されると、後からその契約に基づいた請求が自分宛てに届く可能性があります。契約書が作成された場合、契約の相手は本人または権限のある代理人が契約を交わしていると捉えるためです。

勝手に連帯保証人にされてしまう

借入などの際に連帯保証人をつけるように求められることがあります。通常は連帯保証人になる人が自ら署名し、押印するでしょう。

こうなってしまうと、気付くのは借入をした本人が借入金の返済が困難になり、債権者から連帯保証人に請求が届いてからとなってしまうため、注意が必要です。

個人間で契約書を勝手に作成されたり改ざんされたりした場合、こうしたケースはあり得ます。

顧客が被害を受けてしまう

自社と顧客との間で締結する契約書を勝手に作成された場合には、自社だけでなく顧客にも被害が及ぶ可能性があります。顧客のほうで契約書が偽造されたものだと認識していない場合には、契約書に基づいた請求に対して応じてしまうでしょう。

契約書を勝手に作成するのは犯罪

権限のない人が他人名義の契約書を勝手に作成した場合、犯罪となります。不正に作成された契約書を使用して、契約を締結した場合も同様です。

契約書だけでなく文書を不正に作成した場合には、その文書の種類ごとに異なる罰則が定められています。

文書偽造に関する犯罪の種類と罰則

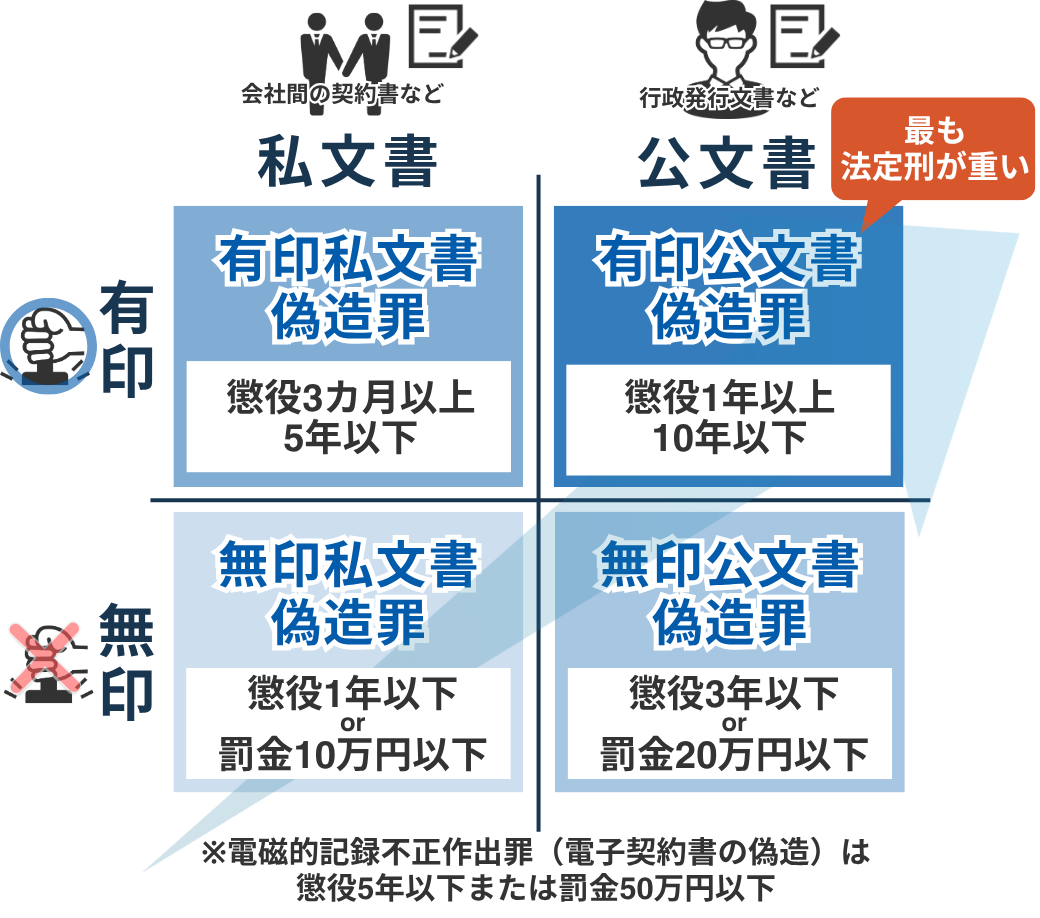

文書偽造に関する罰則は、対象となる文書が公文書なのか私文書なのか、また有印か無印かの2つの観点で分けられます。組み合わせは全部で4パターンです。

それぞれの文書偽造に関する犯罪について詳しく見ていきましょう。

有印公文書偽造罪

有印公文書偽造罪は刑法155条1項に規定されている犯罪です。法定刑は文書偽造に関する犯罪の中で最も重く、1年以上10年以下の懲役と規定されています。

(公文書偽造等)

第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

ここでいう有印というのは、単に印鑑が押印されていることだけを意味するわけではありません。署名をしている文書に関しても、有印として扱われます。

また公文書というのは、公務員が職務上の権限に基づいて作成する書類のことです。一般の私人が作成する書類よりも信頼性が高いという点も、法定刑が重い理由として挙げられます。

ただし、対象となる文書の種類は限定されるため、契約書を勝手に作成されたという場面で問題になることはそう多くありません。

無印公文書偽造罪

無印公文書偽造罪は刑法155条3項で規定されています。法定刑は3年以下の懲役または20万円以下の罰金で、有印の場合と比べると軽いのが特徴です。

(公文書偽造等)

第百五十五条

3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

公文書ではあるものの、印鑑や署名がないと信頼性はそう高くありません。こうした事情から、有印公文書とは大きく異なる扱いをされます。

また、有印公文書と同様に、契約書の偽造や改ざんで問題になるケースはさほど多くありません。

有印私文書偽造罪

有印私文書偽造罪は刑法159条1項で規定されています。法定刑は3カ月以上5年以下の懲役で、有印公文書偽造罪ほどではありませんが、比較的重い犯罪です。印鑑や署名の信頼性に重点が置かれています。

(私文書偽造等)

第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

私文書というのは、一般の私人や企業などが作成する文書が該当し、公文書以外の文書全般を指すと捉えていいでしょう。

契約書も私文書の代表的な例です。契約書を勝手に作成されたり改ざんされたりすると、ほとんどのケースで有印私文書偽造罪が問われます。

無印私文書偽造罪

無印私文書偽造罪は刑法159条3項で規定されています。法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金で、文書偽造に関する犯罪の中では最も軽い部類です。

(私文書偽造等)

第百五十九条

3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

契約書を勝手に作成された場合でも、押印や署名がなければ、無印私文書偽造罪として扱われます。

電磁的記録不正作出罪

近年では、契約締結の際に紙の契約書を作成せずに電子契約とするケースも増えてきました。こうした背景にともない、電子契約においても契約書を勝手に作成される事例は増加傾向にあります。

電子契約書を偽造した場合に問われる犯罪は、刑法161条の2に規定されている電磁的記録不正作出罪です。法定刑は5年以下の懲役または50万円以下で、有印公文書偽造罪よりもやや軽い扱いとなっています。

(電磁的記録不正作出及び供用)

第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

また、対象となる電子文書が公文書の場合の法定刑は10年以下の懲役または100万円以下と私文書の場合よりも重い扱いです。

作成済みの契約書を勝手に修正(改ざん)する行為の扱い

契約書そのものは、確かに自分で作成したものの、記載内容を勝手に改ざんされて契約を締結されるケースもあるでしょう。この場合にも、契約書を勝手に作成された場合と同様に、自分の意思とは異なる内容の権利義務が発生し、被害が出てしまいます。

作成済みの契約書を改ざんする行為に関しても、勝手に作成した場合と同様の罰則が適用されます。公文書の場合には刑法155条2項、私文書の場合には159条2項で規定されている内容です。

(公文書偽造等)

第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(私文書偽造等)

第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

文書の種類が同じなら法定刑は変わりません。罪名は有印私文書変造罪や無印私文書変造罪などです。

いずれも正当な権限に基づかずに勝手に行われる点では変わりません。

契約書の偽造や改ざんを防止する方法

契約書の偽造や改ざんによる被害を受けないためには、どのような対策が効果的か見ていきましょう。

改ざんしづらい用紙を使用する

契約書を作成する際に、通常の用紙を使用すると比較的かんたんに改ざんできてしまいます。コピーをしても原本との区別がつきにくいためです。

改ざんしたうえでコピーを取れば改ざんの跡がわかりにくく、原本とすり替えられてしまう恐れもあります。印鑑の部分だけ別の文書からコピーしたものを重ねてコピーされてしまうこともあるかもしれません。

契約書を作成する際には、偽造や改ざんされにくい用紙を使用しましょう。

たとえば、コピー機でコピーすると「COPY」という文字が浮き出る仕組みになっている用紙があります。そのような用紙を使用すれば、原本とコピーをかんたんに見分けられるため、偽造や改ざんのリスクは低減できるでしょう。

割印を行う

割印を行うのも、契約書の偽造や改ざん防止に効果的です。

契約書を作成する際には通常同じものを2通作成し、自分と相手の両方が保管します。どちらにも両当事者の押印をしますが、割印の場合には押印の仕方がやや特殊です。2通の契約書をずらして重ねたうえで両方にまたがるようにして押印します。

割印は印影がピッタリと重なるはずであり、ずれている場合は偽造や改ざんが疑われる仕組みです。また、1枚の契約書に印影のすべての部分があるわけではないため、コピーして不正に使用することもできません。

手彫りの印鑑を使用する

手彫りの印鑑は世界に1つしかありません。既製品の印鑑とは異なり、印影をコピーされても、印鑑そのものは複製されにくいのが特徴です。

契約書を勝手に作成されるようなことを避けたい場合には、できるだけ手彫りの印鑑を使用するようにしましょう。

印鑑の管理を厳重にする

印鑑をかんたんに持ち出せる状態で保管しておくと、契約書を勝手に作成されるリスクが高まります。契約書に押印する代表者印や社判などは、施錠できるところに保管し、使用したらすぐに戻すなど、厳重に管理しましょう。

いつ誰が何の用途に使用したのか記録しておくことも重要です。

タイムスタンプと電子署名を利用する

電子契約を導入している場合には、タイムスタンプと電子署名を利用することで、電子契約書の偽造や改ざんを防止できます。

電子署名というのは電子契約において本人性を証明するためのものです。電子署名を利用するには、認証局が発行する電子証明書が必要なため、第三者が勝手に使用することはできません。紙の契約書における印鑑と同様の役割を果たしています。

また、タイムスタンプは、契約書が作成された時点の日時と内容に基づくハッシュ値を付与するものです。作成後に内容を変更するとハッシュ値が変わるため改ざんを防止できます。

電子印鑑GMOサインでは、電子帳簿保存法に適合し、タイムスタンプと電子署名を付与した契約書を作成できます。月に5通までの電子署名・タイムスタンプの付与ができるフリープランも利用できるため、電子契約への移行を検討される方は気軽に試してみてください。

従業員が契約書を勝手に作成した場合の対処法

従業員が契約書を勝手に作成した場合には、どう対処すべきなのか見ていきましょう。

懲戒処分

従業員が会社名義の契約書を勝手に作成したことが判明した場合には、最初に事実関係を調査しましょう。本人に対する聞き取りなども必要です。

そのうえで、本当に会社名義の契約書を勝手に作成し、第三者と契約を締結してしまっていることが確認できたら、懲戒処分を検討する必要があります。

懲戒処分の中にも、懲戒解雇から減給、戒告などさまざまな種類があるため、どれを適用するかが重要です。就業規則の規定や会社に与えた損害などを考慮して決定しましょう。

損害賠償請求

契約書を勝手に作成されたことで生じた損害が大きい場合には、懲戒処分に加えて損害賠償請求をすることもできます。

ただし、法的手続きのため専門的な知識が必要です。自社内だけで行うのが難しい場合もあるかもしれません。そのような場合には、弁護士に依頼する必要があります。

また、損害賠償請求を行ったとしても、損害額をすべて支払ってもらえるとは限りません。契約書を勝手に作成した従業員の財産事情によっては、ほとんど支払ってもらえない可能性もあります。支払ってもらえる場合でも、時間がかかる点に留意しておきましょう。

警察に告訴

前述のとおり、契約書を勝手に作成する行為は有印私文書偽造罪にあたり犯罪です。悪質な場合や会社に与えた損害が大きい場合などには、警察に告訴することを検討しましょう。

刑事事件として扱われると、契約書を勝手に作成した従業員が処罰される可能性があります。毅然とした対応をすることで再発防止やコンプライアンスの強化にもつながるでしょう。

ただし、告訴をしたとしても警察のほうで受理してくれない場合や不起訴で終わってしまう可能性もあります。十分な証拠がない場合には、受理されない可能性が高いため、告訴するのであれば、証拠を揃えておくことが重要です。

被害に遭わないために対策を講じておこう

契約書を勝手に作成されると、身に覚えのない請求が来るなどして被害を受ける可能性があることを理解しておきましょう。自分や自社だけでなく、契約の相手方も被害を受ける可能性もあるため、非常に深刻な問題です。

契約書を勝手に作成する行為は、有印私文書偽造罪という犯罪になります。被害を受けてしまったら、損害賠償請求や警察への告訴などを検討してください。

また、そうした被害を未然に防ぐために、偽造や改ざんをされにくい用紙を使用したり手彫りの印鑑を使用したりするなど、対策を講じることも重要です。

電子印鑑GMOサインなら、電子署名やタイムスタンプを付与することで、偽造・改ざんに速やかに対応できます。無料のフリープランでも月に5通までの契約が可能です。電子契約の導入を検討される方は、ぜひ一度お試しください。