収入印紙とは政府が発行する証票であり、印紙税と呼ばれる税金を納付する際に使用します。本記事では、収入印紙の概要や購入できる場所、収入印紙の貼り方、貼り忘れてしまった時の罰則などを紹介します。

収入印紙とはそもそも何なのか、どうやって貼り付けるのかなど、基本的な部分を知りたい人はぜひ参考にしてください。

そもそも収入印紙とは?

収入印紙とは、政府が発行する証票を指します。契約書や領収書などの金銭を伴う取引に伴う作成した書類には印紙税と呼ばれる税金が課せられますが、この印紙税を支払う際に使用するのが収入印紙です。

収入印紙は一見すると郵便を送る際に使う切手と似ています。しかし、使い方が異なるため混同しないように注意してください。

また収入印紙と混同しやすいものに収入証紙があります。収入印紙は国に対して税金を支払う際に使用するもので、一方収入証紙は地方公共団体に対して税金を支払う際に使用するものであり、こちらも使い方が異なるため間違えないようにしましょう。

収入印紙を購入できる場所?

収入印紙は、私たちにとって身近な場所で購入できます。具体的な購入場所には、以下のようなところがあります。

- 郵便局

- 法務局

- 役所

- コンビニ

- 金券ショップ

- たばこ屋

収入印紙にはいくつかの種類があり、購入場所によっては取り扱っていない種類もあります。しかし、郵便局・法務局・役所では全種類の収入印紙が購入可能です。ただし、在庫に限りがあるため、複数収入印紙を購入する際は注意してください。

またコンビニでは、取り扱っている収入印紙は200円のもののみであるケースが一般的です。そのため、高額な収入印紙などが必要な場合は郵便局などで購入しましょう。

そのほかに金券ショップでも購入できます。金券ショップは通常よりも安い金額で購入できる点がメリットですが、消費税の課税や仕訳の際の勘定科目に違いが出てくるため注意しなければなりません。

現在ではあまり見かけなくなりましたが、たばこ屋で取り扱っているケースもあります。

\\ こちらの記事もおすすめ //

収入印紙の貼り方

収入印紙を貼る際にのりは必要?

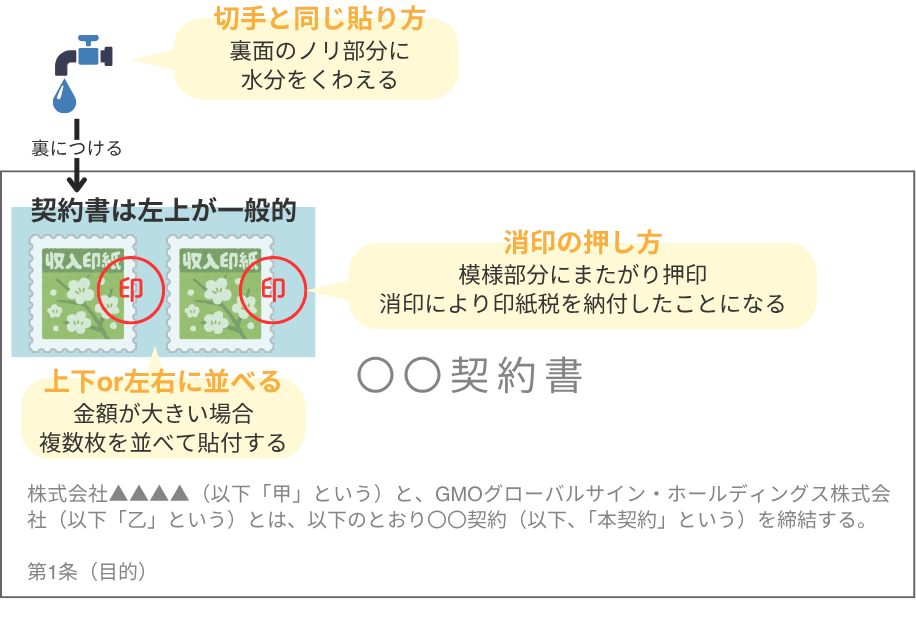

収入印紙の貼り方は切手と同じです。収入印紙の裏面にのりが付着しているため、少し水分を加えて貼り付けてください。

収入印紙を貼る場所は?

収入印紙を貼る場所に特に決まりはありません。しかし、契約書では左上に貼り、領収書では貼り付け欄に貼るケースが一般的です。なお、領収書で収入印紙を使う場合には消印を領収書と収入印紙にまたがるように押す必要がある点に注意しましょう。

収入印紙が複数枚ある場合は?

印紙税額によっては、収入印紙を複数枚貼り付ける場合もあります。必要な金額が大きくなることもあるため、収入印紙を複数枚貼り付けるのは問題ありません。

また複数枚貼り付ける際は、上下または左右に並べるのが一般的です。

消印の押し方は?

消印とは、収入印紙と領収書などの文書にまたがるように押すハンコを指します。収入印紙を使う際には、消印を押す場合があることに注意しなければなりません。

この時はっきりと見えるように押すことがポイントです。使用するハンコは、シャチハタやゴム印などでも構いません。また消印の目的は収入印紙の再利用防止であるため、印鑑がない場合は署名でもOKです。収入印紙を貼り付けただけでは印紙税を納付したことにならないため、忘れないようにしましょう。

なお収入印紙を複数枚貼る場合は、収入印紙1枚に対してそれぞれ消印を押したり、2枚にまたがって押したりしても大丈夫です。

収入印紙を間違えて貼った場合の対処法

収入印紙を間違えて貼ってしまった場合でも、未使用であるケースと明らかに印紙税の課税対象でない文書(封筒など)に貼り付けられているケースでは、新品に交換できます。交換手続きは郵便局のみで行うことができ、交換手数料を支払って交換します。ただし、汚れている場合などは交換できないケースもあるため注意してください。

一方、課税対象となる文書に収入印紙を貼り付けた後に契約中止などの理由によって使用できなくなった場合は印紙税過誤納確認申請書を作成し、収入印紙を貼り付けた文書とともに税務署に提出します。そして間違って貼ってしまったことが認められれば、後日金融機関に還付金が振り込まれます。

なお、具体的な手続きや印紙税過誤納確認申請書は国税庁の以下のリンクからご覧いただけます。

収入印紙を貼り忘れてしまったらどうなる?

収入印紙を貼り忘れてしまうと、印紙税法違反となり過怠税が課されます。簡単にいうと、本来

納付すべきだった税額以上の金額を支払わなければならなくなるということです。

過怠税は本来の印紙税額+その印紙税額の2倍の額となるため、本来の納付額の3倍を支払わなければなりません。例えば200円の収入印紙を貼り忘れてしまった場合は、過怠税を含めて600円を支払うことになります。

ただし、収入印紙を貼り忘れたことを税務調査よりも前に自主申告した場合は1.1倍の額にまで減額されます。そのため、気づいた場合は早めに申告するようにしましょう。

なお、収入印紙を貼り忘れたからといって、契約書や領収書の有効性が失われるわけではありません。なぜなら、領収書や契約書にはすでに具体的な売り上げ代金や発行者などが記載されており、収入印紙を貼り忘れたとしてもその事実は変わらないためです。

また、収入印紙を貼り忘れた書類を受け取った方は罰則の対象とはなりません。過怠税は収入印紙を貼り忘れた方である文書の発行者に対してのみ課されます。

収入印紙代はどちらが負担する?

基本的に収入印紙代は、課税対象となる文書を作成した方が負担します。ただし、契約書など2通作成してそれぞれが文書を保管する場合は2通とも収入印紙が必要となるため、双方が収入印紙を用意して貼り付けるケースが一般的です。

収入印紙が必要なケース・不要なケース

収入印紙が必要な文書は、印紙税法によって定められています。具体的には、第1号から第20号までの文書を作成する際に印紙税が課されるため、収入印紙が必要となります。

第1号〜第20号までのうち、代表的な文書を以下に記載します。

| 第1号文書 | 不動産屋権利、消費貸借、運送にかかわる契約書など |

|---|---|

| 第2号文書 | 工事請負契約書や広告契約書、物品加工注文請書、映画俳優専属契約書など |

| 第5号文書 | 株式会社同士の合併や吸収分割にかかわる契約文書など |

| 第7号文書 | 売買取引基本契約書や特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など |

なお、ビジネスに関する全ての文書に収入印紙が必要であるわけではありません。例えば、見積書や納品書などには収入印紙は不要です。

また収入印紙が必要な文書でも、条件によっては非課税となる場合もあります。例えば、第1号文書で記載された契約金額が1万円未満であれば非課税になります。

そのほかにも、PDFやFAX、メールなどで電子契約を結ぶ場合も収入印紙は不要です。なぜなら、電子契約は印紙税の対象となる文書には該当しないためです。もし電子契約を結んだ書類をプリントアウトした場合でも、収入印紙は要りません。

そのため、電子契約システムなどを導入すればコスト削減につなげられるでしょう。

収入印紙の印紙税額一覧

収入印紙の印紙税額は第1号文書から第20号文書までそれぞれ定められています。具体的な税額は以下の通りです。

スクロールできます【出典】国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」

号 文書の種類 印紙税額(1通または1冊につき) 1

*不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書

不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など

(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号および著作権をいいます。

*地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書

土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など

*消費貸借に関する契約書

金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など

*運送に関する契約書(傭船契約書を含む)

運送契約書、貨物運送引受書など

(注) 運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券および送り状は含まれません。記載された契約金額が

・1万円未満(※):非課税

・10万円以下:200円

・10万円を超え50万円以下:400円

・50万円を超え100万円以下:1千円

・100万円を超え500万円以下:2千円

・500万円を超え1千万円以下:1万円

・1千万円を超え5千万円以下:2万円

・5千万円を超え1億円以下:6万円

・1億円を超え5億円以下:10万円

・5億円を超え10億円以下:20万円

・10億円を超え50億円以下:40万円

・50億円を超えるもの:60万円

・契約金額の記載のないもの:200円

※ 第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。

(注)平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています。

(平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについてはコード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください)2 *請負に関する契約書

工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。記載された契約金額が

・1万円未満(※):非課税

・10万円以下:200円

・10万円を超え50万円以下:400円

・50万円を超え100万円以下:1千円

・100万円を超え500万円以下:2千円

・500万円を超え1千万円以下:1万円

・1千万円を超え5千万円以下:2万円

・5千万円を超え1億円以下:6万円

・1億円を超え5億円以下:10万円

・5億円を超え10億円以下:20万円

・10億円を超え50億円以下:40万円

・50億円を超えるもの:60万円

・契約金額の記載のないもの:200円

※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。

(注)平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています

(平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについてはコード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください)3 *約束手形または為替手形

(注)1 手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。

(注)2 振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。

(注)3 手形の複本または謄本は非課税です。記載された契約金額が

・1万円未満(※):非課税

・10万円以下:200円

・10万円を超え50万円以下:400円

・50万円を超え100万円以下:1千円

・100万円を超え500万円以下:2千円

・500万円を超え1千万円以下:1万円

・1千万円を超え5千万円以下:2万円

・5千万円を超え1億円以下:6万円

・1億円を超え5億円以下:10万円

・5億円を超え10億円以下:20万円

・10億円を超え50億円以下:40万円

・50億円を超えるもの:60万円

・契約金額の記載のないもの:200円上記のうち、

(1) 一覧払のもの

(2) 金融機関相互間のもの

(3) 外国通貨で金額を表示したもの

(4) 非居住者円表示のもの

(5) 円建銀行引受手形表示のもの記載された契約金額が

・10万円未満:非課税

・10万円以上:200円4 *株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券 (注) 出資証券には、投資証券を含みます。

記載された券面金額が

・500万円以下:200円

・500万円を超え1千万円以下:1千円

・1千万円を超え5千万円以下:2千円

・5千万円を超え1億円以下:1万円

・1億円を超えるもの:2万円

※ なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額および資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。

(非課税文書:1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券2.譲渡が禁止されている特定の受益証券3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券)

(注) 株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。

スクロールできます【出典】国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」

号 文書の種類 印紙税額(1通または1冊につき) 5 *合併契約書または吸収分割契約書もしくは新設分割計画書

(注)1 会社法または保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。

(注)2 会社法に規定する吸収分割契約または新設分割計画を証する文書に限ります。4万円 6 *定款

(注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。4万円

(非課税文書:株式会社または相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの)7

*継続的取引の基本となる契約書

(注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。

(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など4千円 8 *預金証書、貯金証書

200円

(非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの)9 *倉荷証券、船荷証券、複合運送証券 (注) 法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。

200円 10 *保険証券 200円 11 *信用状 200円 12 *信託行為に関する契約書 (注) 信託証書を含みます。

200円 13 *債務の保証に関する契約書 (注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。

200円

(非課税文書:身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書)14 *金銭または有価証券の寄託に関する契約書 200円 15 *債権譲渡または債務引受けに関する契約書 記載された契約金額が

・1万円未満:非課税

・1万円以上:200円

・契約金額の記載のないもの:200円16 *配当金領収証、配当金振込通知書 記載された配当金額が

・3千円未満:非課税

・3千円以上:200円

・配当金額の記載のないもの:200円17 *売上代金に係る金銭または有価証券の受取書

(注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価および役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。

(注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債および預貯金の利子などは売上代金から除かれます。

(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など記載された受取金額が

・5万円未満:非課税

・5万円以上100万円以下:200円

・100万円を超え200万円以下:400円

・200万円を超え300万円以下:600円

・300万円を超え500万円以下:1千円

・500万円を超え1千万円以下:2千円

・1千万円を超え2千万円以下:4千円

・2千万円を超え3千万円以下:6千円

・3千万円を超え5千万円以下:1万円

・5千万円を超え1億円以下:2万円

・1億円を超え2億円以下:4万円

・2億円を超え3億円以下:6万円

・3億円を超え5億円以下:10万円

・5億円を超え10億円以下:15万円

・10億円を超えるもの:20万円

・受取金額の記載のないもの:200円

非課税文書:1営業に関しないもの、2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの*売上代金以外の金銭または有価証券の受取書 (例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など

記載された受取金額が

・5万円未満:非課税

・5万円以上:200円

・受取金額の記載のないもの:200円

非課税文書:1営業に関しないもの、2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの18 *預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 ・1年ごとに200円

非課税文書:

1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳

2.所得税が非課税となる普通預金通帳など

3.納税準備預金通帳19 *消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳 (注) 18号の通帳を除きます。

1年ごとに400円 20 *判取帳

1年ごとに4千円

文書の種類によって細かく税額が設定されているケースもあるため、金額を間違えないように注意してください。

印紙税の納付には収入印紙を

本記事では収入印紙の概要や貼り方、貼り間違えた時の対処法、貼り忘れた時の罰則などについて解説しました。収入印紙は印紙税と呼ばれる税金を納付する際に使用するものです。

郵便局やコンビニなど身近な場所で簡単に購入できます。貼る場所については明確なルールはありませんが、貼り忘れてしまうと罰則の対象となり過怠税が課されるため注意してください。

また、電子契約など一部の文書に関しては印紙税の課税対象外となります。そのため、コストを抑えたい場合には電子契約サービスの利用がおすすめです。

「電子印鑑GMOサイン」は、法的に有効なクラウド型の電子契約サービスです。350万以上の企業に導入されており、これまでの累計送信件数は4,000万を超えているなど十分な実績があります。コスト削減はもちろん、業務請負効率化やガバナンス強化にも対応してくれるサービスであるため、導入を検討してみてはいかがでしょうか。