裁判というとドラマのなかの出来事で、自分が当事者になることはないと思う人は多いのではないでしょうか。しかし、友人に貸したお金が返ってこない、会社から不当に解雇される、賃金未払いがある、離婚するなどで、いつ自分が裁判の当事者になってもおかしくはありません。

本記事では、もし自身が民事裁判を起こすことになった場合、何を準備すればよいのか、どういった流れで進めていけばよいのかについてお伝えします。

何かしらの事情で民事裁判を起こそうと考えている方はもちろん、もしものときに備えたいといった方もぜひ、参考にしてください。

民事裁判の概要

民事裁判とは、法律上の権利や義務において、一般人同士が起こした紛争を解決するための手段です。訴えを起こす側が裁判所に訴訟を提起することで、裁判が行われます。民事裁判で行われる紛争の例としては以下が挙げられます。

- 交通事故

- 不法行為による損害賠償請求

- 不動産の売買におけるトラブル

- 不倫や離婚に関する法的なトラブル

- 賃金の未払いが発生したり貸金の返還を求めたりする場合

民事裁判に似た言葉で「民事訴訟」がありますが、どちらも一般人同士の紛争を解決するために裁判官が判断を下すという点で、ほぼ同じ意味と考えてよいでしょう。

民事裁判と刑事裁判の違い

裁判には民事裁判以外に刑事裁判があります。大きな違いは、民事裁判が一般人同士の法律に関するトラブルを解決する手段なのに対し、刑事裁判は刑事事件を扱う点です。被告人の有罪か無罪か、有罪の場合の量刑はどれぐらいかを決めるために刑事裁判が行われます。

民事裁判では、話し合いを進めるなかで双方に納得のいく結論が出れば、裁判結果を待たずに和解で終わります。裁判で結論が出た場合でも、敗訴した側が罪に問われることはありません。

しかし、刑事裁判は有罪か無罪かを決める裁判のため、途中でお互いが合意して和解という結果で終わることはなく、有罪になった場合は罪に応じた刑罰が与えられます。

民事裁判と民事調停の違い

民事裁判と混同しやすい言葉として「民事調停」があります。民事調停とは、裁判のように原告と被告のどちらが正しいかを決めるものではありません。

紛争の内容に関しては、賠償請求や賃金の支払いなど民事裁判と変わらないものの、基本的に原告と被告が話し合いで合意を得ることが目的です。民事裁判では、裁判官が原告と被告の主張を聞いたうえで判断を下します。一方で民事調停では裁判官だけではなく、一般人から選ばれた調停委員も加わり、双方の合意を目指す点で大きく異なります。

民事調停は、専門知識がなくても申し立てができ、費用も比較的安価におさえられるため、訴えたいことがある場合の選択肢として検討してもよいでしょう。

(参考:裁判所 民事調停手続)

民事裁判の種類

民事裁判は通常訴訟のほか、手形小切手訴訟や少額訴訟を含めて4つの種類があります。それぞれの特徴は以下のとおりです。

通常訴訟

貸金の返還や交通事故の損害賠償、不動産の明け渡しなど、おもに個人間の財産権に関する紛争を解決するための訴訟です。

手形小切手訴訟

手形や小切手の支払いを求めるための訴訟で、民事訴訟法の特別規定で審理されます。通常訴訟と同様に財産権に関する紛争ではあるものの、手形小切手訴訟のほうが早期解決につながるケースが多いのが特徴です。

少額訴訟

原告が被告に対し、60万円以下の金銭支払いを求める訴訟で、原則として簡易裁判所で1回の期日のみで審理が行われます。1回のみのため、判決がすぐに出るメリットはあるものの、判決が不服だったとしても控訴はできません。できるのは異議申し立てのみです。

その他の訴訟

その他の訴訟とは、離婚や認知の訴えなど家族間での紛争解決を求める「人事訴訟」、公権力の行使に当たる行為の取り消しを求める「行政訴訟」などがあります。

民事裁判を行う際に必要な準備・費用・期間

実際に民事裁判を行うことになった場合、どのような準備が必要か、費用や期間はどれぐらいかかるのかについて解説します。

民事裁判を行うための準備

民事裁判に原告として申し立てを行う際に準備しておく、おもな準備は次のとおりです。

訴状

原告として被告を訴えることになった紛争の内容、請求金額と趣旨、原告の主張などを記載したものです。なお訴状は裁判所に提出する正本1通のほか、自分用の控え、被告用にも同じものを押印したうえで準備しておく必要があります(被告人が複数人の場合は人数分)。

資格証明書

通常訴訟であれば、基本的には必要ありません。ただし離婚や家族間のトラブルによる人事訴訟の場合、原告もしくは被告が未成年者の場合は、3カ月以内の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です。

また原告もしくは被告が法人の場合は、3カ月以内の代表者事項証明書か履歴事項証明書が、一法人につき1通必要です。

不動産の登記事項証明書(原本:3カ月以内)

不動産に関する訴訟の場合に必要です。対象となる不動産ひとつにつき1通を準備します。また不動産にかんする訴訟では、ほかに今年度の固定資産評価証明書(原本)の準備も必要です。

書証(甲号証)写し

書証とは、原告が裁判所に提出する証拠書類のことで、証拠ごとに「甲第〇号証」「甲第〇号証の〇」と番号を振り、裁判所用1通および被告の人数分準備します。なお原本は本人が手元に保管し、裁判官から指示があった際には提出しなければなりません。

委任状

弁護士に訴訟手続きを委任する場合に必要です。基本的には弁護士がフォーマットを持っているので、そのフォーマットを使って作成します。

(参考:裁判所 東京地方裁判所民事事件係 訴状を提出される方へ)

民事裁判にかかるおもな費用

民事裁判を行う際にかかるおもな費用は、収入印紙代と郵便料金です。また費用には、弁護士に支払う報酬も含まれます。なお法律で定められた訴訟費用を負担するのは、一般的には敗訴者です。

収入印紙(訴え提起にかかる手数料)

民事裁判における収入印紙の額は、訴訟において被告に請求する金額によって算出されます。例として東京地方裁判所民事事件における収入印紙代を見てみましょう。(一部抜粋)。

| 訴額 | 手数料額 |

|---|---|

| 10万円 | 1,000円 |

| 100万円 | 10,000円 |

| 200万円 | 15,000円 |

| 300万円 | 20,000円 |

| 500万円 | 30,000円 |

| 1,000万円 | 50,000円 |

| 2,000万円 | 80,000円 |

| 3,000万円 | 110,000円 |

| 5,000万円 | 170,000円 |

| 1億円 | 320,000円 |

郵便料金

郵便料金は、裁判所が裁判の当事者に対して呼出状を送ったり、相手方から書面の提出があった際に送ったりするための郵便料金で、事前に裁判所に納付しておく料金です。

現金もしくは郵便切手で納付しますが、現金で納付する場合は、裁判所に還付金の振込口座がわかるものと印鑑を持参します。なお、東京地方裁判所の場合の郵便料金は、当事者(原告と被告)がそれぞれ1名の場合は6,000円です。切手で納付する場合の内訳は以下のようになっています。

| 金額 | 枚数 |

|---|---|

| 500円切手 | 8枚 |

| 110円切手 | 10枚 |

| 100円切手 | 5枚 |

| 50円切手 | 5枚 |

| 20円切手 | 5枚 |

| 10円切手 | 5枚 |

当事者が1名増えるごとに2,440円(500円×4枚、110円×4枚)を6,000円にくわえて納付しますが、原告が複数いる場合、共通の代理人がいればくわえる必要はありません。また現金納付の場合、追加する額は異なります。

(参考:東京地方裁判所への民事訴訟事件又は行政訴訟事件の訴え提起における郵便切手の予納額について)

弁護士への報酬

弁護士への報酬は以下の3種類がかかります。

- 着手金

- 報酬金

- 実費(弁護士が裁判所へ行くための交通費や書類のコピー代など)

着手金の目安は、固定もしくは経済的利益(裁判後、原告が得られる利益)の8%程度です。固定の場合は、弁護士により異なりますが、相場が10万円程度から数十万円程度で、裁判内容によっては無料の場合もあります。着手金は基本的に裁判の結果にかかわらず支払う必要があり、仮に裁判で経済的利益を得られなくても返還されません。

民事裁判にかかる期間

民事裁判にかかる期間は裁判内容によるものの、地方裁判所や簡易裁判所で行われる第一審で1~1年半程度かかるのが一般的です。

ただし、手形小切手訴訟や少額訴訟であれば1年以内で終わるケースも多く、早ければ3カ月程度で終わるケースも珍しくありません。また途中で和解した場合は、さらに早く決着がつく場合もあります。

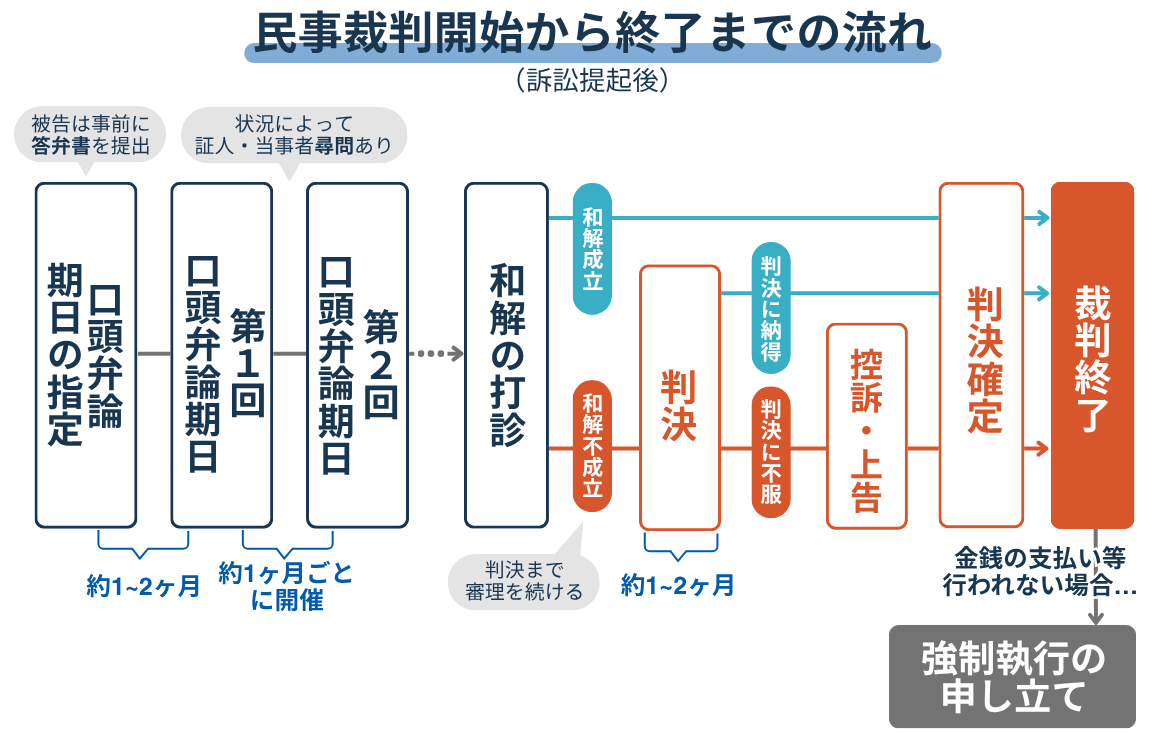

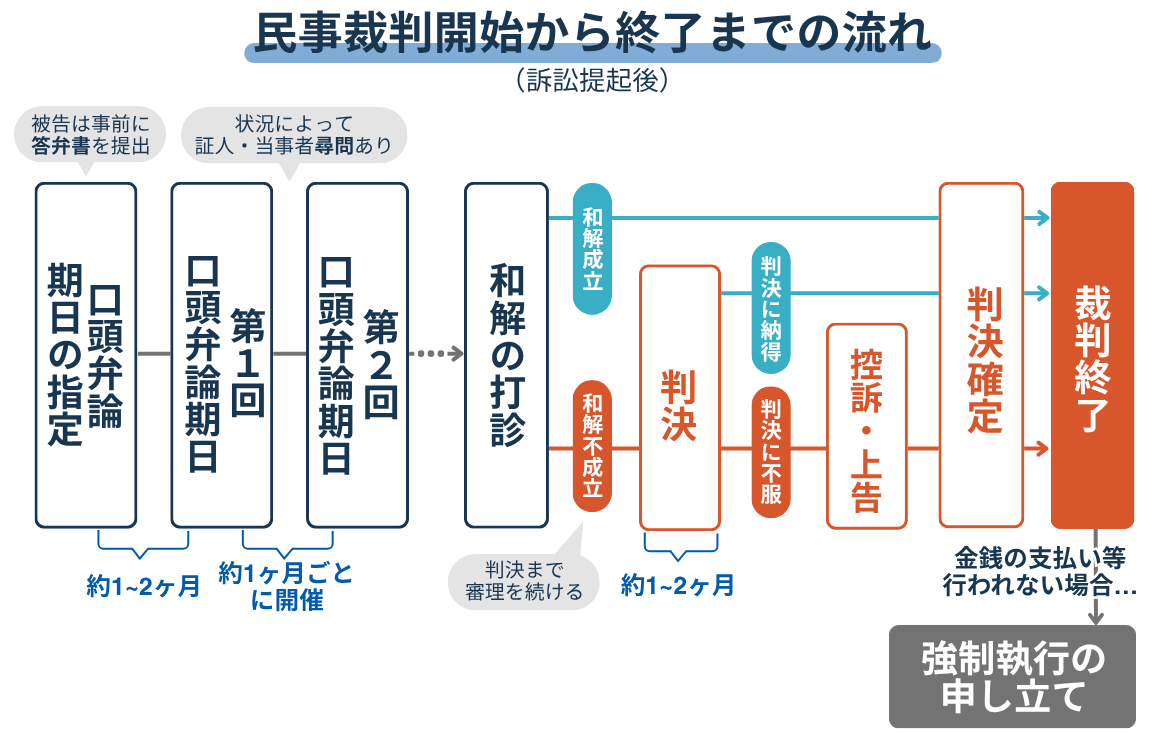

民事裁判の流れ

原告もしくは原告から委任を受けた弁護士が、必要書類とともに訴状を裁判所に提出すると民事裁判が始まります。実際に民事裁判が始まってから終わるまでの流れについて解説します。

期日の指定

裁判官が訴状を審査し、形式的な問題がなければ口頭弁論の期日を指定したうえで、当事者(原告・被告)を呼び出します。

なお、被告は、口頭弁論前の指定された期日までに原告の主張に対する認否、自分の主張などを答弁書に記載し、裁判所に提出しなければなりません。

被告からの答弁書は裁判所から原告へ、口頭弁論の前に送付されます。

口頭弁論

口頭弁論では、原告と被告もしくは訴訟代理人が出頭し、事前に提出した訴状や答弁書に基づいて主張を述べ、裁判官から証拠提出を求められたら証拠を提出します。

その後、裁判長がそれぞれの主張を聞いたうえで矛盾点や不明点があれば質問して問題を整理しつつ、最終的な判断ができるまで審理が続きます。

被告も出廷しないと自身の主張ができないため、自分にとって不利な判決が出る可能性が高くなります。原告・被告にかかわらず、できるだけ出廷することが重要です。

審理は原告・被告だけで行われるわけではありません。状況によっては、関係者や専門家を呼び、証人・当事者尋問、鑑定人質問が行われる場合もあります。

和解の打診または判決

弁論の内容により、裁判長から和解の余地があるとの判断があれば、和解を打診されます。ここで双方が応じれば和解成立です。

どちらかもしくは双方が応じない場合は、審理を継続して判決が下されます。

控訴・上告

控訴とは、第一審判決において敗訴した側で判決内容に不服があった場合、裁判所に対して行う申し立てです。判決書を受け取ってから2週間以内に第一審の裁判所に対して控訴状を提出し、その後、50日以内に控訴理由書を提出します。

一方で上告とは、控訴審の判決に不服がある場合に、裁判所に対して行う申し立てです。裁判所に2週間以内に上告状を提出し、裁判所から通知を受け取って50日以内に上告理由書または上告理由申立書を提出します。

強制執行の申し立て

控訴または上告を終えて裁判が終了したあと、被告が敗訴したにもかかわらず金銭の支払いや建物の明け渡しなどをしない場合、原告は強制執行の申し立てが可能です。

強制執行の申し立てを行うと、判決内容が強制的に執行されるため、敗訴した側の財産を差し押さえ、建物の強制明け渡しなどが行われます。

(参考:裁判所 口頭弁論等)

民事裁判の申し立てを行う際は入念に準備をした上で行うことが重要

民事裁判は、法律上の権利や義務にかんして一般人同士が起こした紛争を解決するための手段です。貸金の返還や交通事故の損害賠償、離婚など誰の身にも起こり得る身近な紛争を解決するために行われます。

場合によっては1年以上にわたり裁判が続くケースも珍しくありません。そのため裁判の申し立てを行う場合は、事前準備を徹底することが重要です。

- 必要な書類の準備

- 弁護士と相談したうえでの証拠集め

- 証人との打ち合わせ

これらをていねいに行い、裁判期間を短縮しましょう。