\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

女性活躍推進法が改正されたことにより、これまでは対象でなかった企業も一般事業主行動計画の策定義務対象となりました。そのため、「どのように取り組めばよいのかわからない」「取り組まなかった場合に罰則はあるのか」など困惑される方も多いと思います。

女性活躍推進法の一般事業主行動計画は、女性の活躍の場を広げるために策定するものです。自社でより女性が活躍できるように、自社内の改革を促すことを目的としています。女性がこれまで以上に活躍することは、企業にとっても大きなメリットです。どうすれば女性が活躍できるのかを考えながら、一般事業主行動計画を策定してみましょう。

女性活躍推進法とは、女性の職場での活躍を促進するために制定された法律です。女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が正式名称となります。女性が平等に働く機会を確保し、スキルや能力を最大限に発揮することを目的としています。

対象となるのは一般企業だけでなく、国や自治体も含まれます。女性活躍推進法の条件にあてはまる企業は、女性活躍の行動計画の策定や届出、情報公開を行わなければなりません。

女性活躍推進法は、2015年に制定され、2016年に施行されました。当時は常時雇用労働者301人以上の事業主のみが対象であり、300人以下は努力義務(努力するように努めること)でした。しかし、2019年に法律が改正された結果、2022年4月からは女性活躍推進法の対象が、101人~300人規模の事業主へも拡大されています。

常時雇用する労働者とは、期間の定めなく雇用する正社員に限定されません。期間を定めて雇用される場合であっても、1年以上にわたり継続的に雇用しているか、または1年以上の雇用継続が見込まれる者は対象となります。その結果、アルバイトやパート、契約社員などの非正規雇用者もふくまれる場合があります。

一般事業主行動計画とは、事業主が職場で女性がより活躍できるために、状況を分析し課題を見つけ、改善目標を設定し達成するための具体的な取り組み内容を決めた計画のことです。この行動計画をもとに改革に取り組み、女性が活躍できる職場づくりを目指します。

2022年に女性活躍推進法が改正され、義務対象がこれまでの常時雇用する従業員が301人以上の事業主から、常時雇用する従業員が101人以上の事業主に拡大されました。対象の事業主は、一般事業主行動計画の策定や内外部への情報公開が義務づけられています。

女性活躍推進法が制定された背景には、日本の労働力が減少しているという問題があります。

内閣府が発表した令和5年度の高齢者白書によると、日本の人口は2010年には約1億2,800万人と最盛期をむかえましたが、その後は年々減少を続けています。

令和4年10月時点では総人口約1億2,495万人のうち、65歳以上人口が約3,624万人となり高齢化率は29.0%です。2070年には75歳以上が4人に1人、65歳以上が2.6人に1人となり超高齢化社会をむかえます。

出生数は、2022年の厚生労働省の人口推計データによると、77万759人でした。合計特殊出生率(女性が生涯で生む子どもの数の指標)は1.26となり、過去最低を記録しています。

データが示す通り、高齢化とともに少子化も進行しているのです。その結果、労働力は年々減少しています。15〜64歳までの生産年齢人口は約7,421万人で、2070年には約4,535万人と3分の2程度まで減少することが予測されています。

超高齢化社会においては社会保障制度の維持のために多くの財源が必要となります。しかし、少子化社会の現在では従来のように男性が中心となって働く仕組みでは到底太刀打ちできません。そのため、現在は家事や育児、介護などで働けない女性であっても、貴重な労働力として期待されています。

事業主が行動計画に取り組む際は、男女雇用機会均等法に違反しない内容にしなければなりません。男女雇用機会均等法では、募集や採用、配属、昇進などにおいて男女間の格差を設けることを禁止しているからです。

そのため、雇用管理区分において⼥性労働者の比率が4割以上の場合は、女性労働者を優先的に取り扱うことは法律違反となってしまいます。

一方、⼥性労働者が4割を下回っている場合は、女性労働者を優先的に取り扱っても法律違反にはなりません。

たとえば管理職のための研修を実施する場合で、女性労働者が4割を上回っている場合は、男女平等に研修を実施する必要があります。

女性活躍推進法に取り組まなかったとしても法的な罰則はありません。しかし、取り組まなかった場合には、厚生労働大臣から対象事業主に報告が求められたり、勧告が行われたりする場合があります。その際に報告をしなかったり、虚偽の報告をしてしまったりした場合には、20万円以下の過料が科せられる、もしくは指示に従わないことを公表されることがあるので注意が必要です。公表されてしまった場合は、会社のイメージを著しく損なう可能性があります。

一般事業主行動計画を策定するにあたり、まずは自社の女性の労働環境や状態について把握する必要があります。そのなかで、女性が活躍するにあたってどのようなことが課題になるのかについて分析していきます。

企業がかならず把握しなければならない項目には、次の4つが挙げられます。

・雇用管理区分における採用した労働者に対しての⼥性の割合

・雇用管理区分における男女の平均継続勤務年数の差

・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間

・管理職に対しての女性の割合

採用した労働者に対しての⼥性の割合を出す計算式は、直近の事業年度において、女性の採用者数÷全体の採用者数×100です。一方、男女の平均継続勤務年数の差については、女性の平均継続勤務年数÷男性の平均継続勤務年数×100となります。

労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間は、各月の総残業時間数÷労働者数で算出します。総残業時間とは、法定時間外労働と法定休日労働の合計時間のことです。管理職に対しての女性の割合は、 女性の管理職の数÷全体の管理職の数÷100で算出します。

⼥性の割合を出す計算式

女性の採用者数÷全体の採用者数×100

男女の平均継続勤務年数の差を出す計算式

女性の平均継続勤務年数÷男性の平均継続勤務年数×100

労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間を出す計算式

各月の総残業時間数÷労働者数

管理職に対しての女性の割合を出す計算式

女性の管理職の数÷全体の管理職の数÷100

上記で得た情報をもとに、女性が活躍するための問題点が自社内にないかを分析します。

たとえば、技術職で採用した労働者に対する⼥性の割合が4割を下回っている場合、技術職の男女の採用差が大きいと判断できるでしょう。その結果、技術職の採用を増やす必要があることが判明します。

また、月ごとの平均残業時間が45時間を超えているケースでは、なぜ残業時間が長いのか、長時間労働で問題が発生していないかを確認する必要が出てきます。このように、課題を明確化していくことが重要です。

厚生労働省ではさらなる課題の深掘りのために、上記の基礎項目だけではなく、選択項目をチェックポイントとして使用することを推奨しています。

課題を解決するために行動計画を策定します。

たとえば月ごとの平均残業時間が45時間を超えている場合を想定してみましょう。このような場合には、長時間労働により家事や育児がきちんと両立できているか、長期間労働が当たり前の社風になっていないかを考える必要があります。

また管理職の割合が低い場合は、女性がキャリアアップしやすいような評価体制や配属ができているかをチェックしましょう。

行動計画には、数値目標と計画期間、取組内容、取組の実施時期を記載する必要があります。数値目標は、以下の例を参考にして定めましょう。

<数値目標の例>

【引用】https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000984248.pdf

計画期間は、令和7年度までの期間を2〜5年間に区切り、定期的に⾏動計画の成果を検証しながら、適時改定していきます。

取組内容は、課題が改善するような内容を考えます。たとえば長時間労働が課題の場合は、組織トップからのメッセージを発信したり、部署ごとの残業時間を公開したり、残業時間が一定時間を超えた人に対して本人や上司に指導するなどです。実際にどのようなスケジュールで行っていくのかも考えましょう。

自社のすべての労働者に対する策定した行動計画の周知を徹底します。事業所の見やすい場所への提示や企業内のネットワークへの掲載、書面やメールでの通知などを行います。また外部へ公表する際は、厚生労働省の⼥性の活躍推進企業データベースや自社の公式サイトなどに掲載しましょう。

行動計画を策定したら、その旨の届出を管轄の都道府県労働局に持参するか、郵送により行います。なお電子申請も可能です。

定期的に数値目標の達成状況や、取り組みの実施状況を確認し評価します。

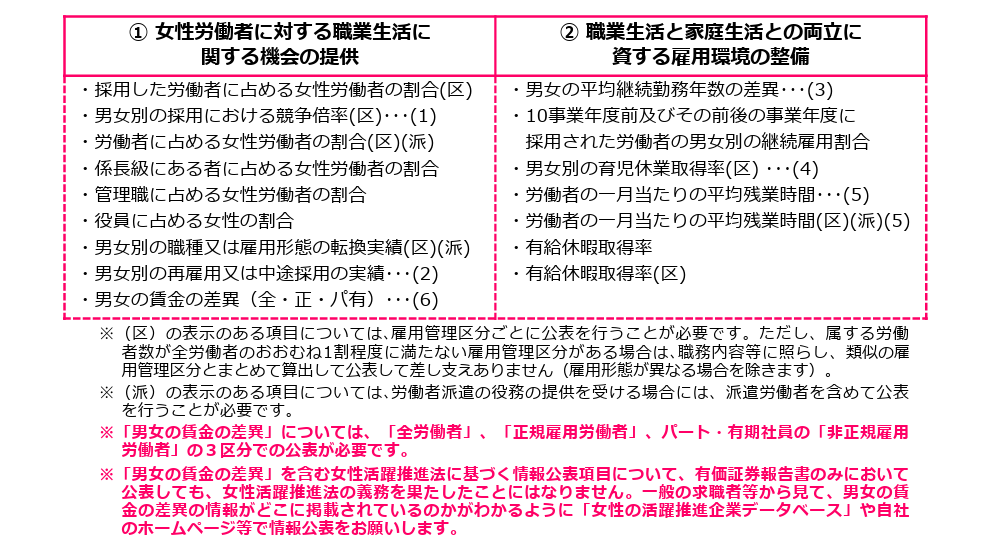

常用労働者数が301人以上の場合には、下記の表から1と2の区分ごとにそれぞれ1項目以上、あわせて2項目以上を公表することが必要です。

一方、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主の場合は、表の項目から1項目以上公表する必要があります。女性の活躍推進企業データベースか自社サイトなどに掲載して公表しましょう。

一般事業主行動計画は、女性活躍推進法だけのものではありません。

2003年に成立した次世代育成支援対策推進法(次世代法)も存在します。10年の時限法でしたが、2014年に改正され、2025年3月31日まで期間が延長されています。

次世代法は、子育てという共通点があるため、女性活躍推進法と混同してしまう事業主もいるようです。

女性活躍推進法は、女性が男女の区別なく働けて、よりスキルを発揮しやすい環境づくりを目指すものです。一方、次世代法は、次世代の子どもが健やかに生まれ、安心安全にいきいきと過ごせるように、仕事と育児を両立できるように企業側が支援するものです。

どちらの法律も常用労働者数101人以上の事業主の場合は、行動計画の策定が義務化されています。しかし次世代法は行動計画の策定や社内周知、公表、届け出だけが義務化されているのに対して、女性活躍推進法はそのほかに課題の把握や分析、毎年の情報公開が義務化されています。

そのほか、次世代法は、前年度にくるみん認定を受けた事業主(常用労働者が300人以下)に対して50万円を上限に助成金を支給するなど、細かい部分で違いがあります。

一般事業主行動計画を策定するにあたって、どのように自社の女性の活躍をさまたげる原因をつきとめていけばよいのでしょうか。また、課題が見つかったとしてもどのように分析して解決策を取ればよいのか迷う方も多いでしょう。

厚生労働省が定めた基礎項目の男⼥の平均継続勤務年数の差異で男女の差が大きい場合、どのような問題点がひそんでいるのかを各方面から考えてみます。まずは、原因と思われる内容を書き出してみるとよいでしょう。

たとえば、「残業時間が長いことが常態化しており女性の離職者が多い」や「育休や介護関連の制度が使いにくい」「女性のライフスタイルに合わせた働き方になっていない」など問題点をあげていきます。

次に数値目標を立てましょう。上記の例であれば、「男女ともに平均勤続勤務年数を〇〇年にする」などです。数値目標が決まったら、どのようなスケジュールで調査や改善を行っていくのかを考えていきましょう。

残業時間が長いことに女性の離職が多い原因がありそうだと感じたら、過去数年の平均残業時間を部署ごとに調査するとよいでしょう。その調査で残業時間が長いことが常態化している部署が見つかったら、今後はその原因を調査します。

たとえば「残業することが偉いという風潮になっていないか」または「勤務時間内に業務が終わらないような仕事量となっていないか」などです。残業時間が長い社員がいる場合は、その社員自身と直属の上司に聞き取りを行いましょう。

育児や介護関連の制度が使いにくいため、女性の離職者が多い場合も考えられます。まずは育休取得率の実績を男女別で確認し、取得率や期間はどれくらいかを調べます。取得率が低い、期間が短いなどの問題が見つかれば、出産や子育てをしながら働き続けることをサポートしてくれる意識があるかを調査します。

介護についても検討が必要です。そもそも介護をしていることを周りに相談できていない人もいるかもしれません。こちらも社員に意識調査をしましょう。あわせて介護が必要な家族がいるか、手伝ってくれる家族や親戚はいるかなどを確認します。

最後に、具体的な改善策を決定します。

例えば、育休を取ることで仕事に復帰できるのか不安な方が多いということが、調査の結果分かれば、育休取得のための個別の相談会や復帰後に安心して働けるようにメンター制度の導入などを検討してみましょう。

基礎項目の採用した労働者に占める⼥性労働者の割合に問題があることが判明した場合は、まずは何人の女性にその職種で働いてほしいのかを設定しましょう。

外部からの採用により女性社員の数を増やしたいのか、ほかの職種から希望職種に転換してほしいのかも同時に考えます。どちらかによって改善方法が異なるからです。

外部から採用する場合は、女性が活躍する職場であることを広報などで積極的にPRします。職場見学により、実際に職場を見に来てもらうことによっても採用率が変わるため、できれば実施を検討してみましょう。求職者は、応募内容に書かれている内容だけでは情報が少ないと考えている場合が多いからです。

求職者は自分に合った職場なのか、自分でもできそうな仕事なのかを重視しています。技術職など、男性の仕事という旧来のイメージが強い職場では、特にその傾向が強く見られます。職場はきれいなのか、働いている人はどんな人なのかなどを知りたいと考えているため、職場見学や社内ホームページ、SNSなどで発信していきましょう。

ほかの職種から希望職種に転換してほしい場合は、どうしたら転換してくれるのかを考えます。わざわざ職種や職場を変えるのですから、中途半端な改革では転換してくれないでしょう。

魅力ある職場にするためには、現在その職種で働いている女性社員に対してヒアリングを実施することが効果的です。なぜその職種を選んだのか、どうしたらほかの職種から移ってくれそうかの意見を求めます。

また、男性社員からも意見を聞いてみましょう。どこまで改革できるか、改革にあたってなにが問題となるかも大事なため、工場長や支店長など上役の意見が参考になるでしょう。

魅力ある職場とするためにも、希望者が増えるようにイメージアップをはかることも考えましょう。

たとえば、女性が働きやすい環境づくりのために、体力面での負担を軽減する機械の導入や、フレックス制や取得しやすい休暇制度の導入なども検討します。資格取得や研修制度の充実などキャリアアップしやすい環境設備も、求職者や転換希望の女性には魅力的に映るでしょう。

企業が女性活躍推進法における一般事業主行動計画を進めることには大きなメリットがあります。行動計画を策定し届出を行った企業のなかで、とくに優れていると認められた場合は厚生労働省による認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)を受けることができるのです。

認定はマークとして自社の商品や広告、ホームページなどに提示でき、厚生労働省が認めた優良企業であることを外部に宣伝することができます。認定マークは企業のイメージアップ以外にも、日本政策金融公庫の融資における金利の優遇や、公共調達において有利になります。一般競争入札において、積極的に女性活躍推進に取り組んでいる企業は、入札の際のポイント評価で加点評価となるからです。

また環境・社会・ガバナンス情報をもとにしたESG投資において、女性管理職が経営に参加している企業のほうが投資対象となりやすいことがわかっています。投資家は、女性が活躍している企業のほうが長期的な業績を考えた場合によい影響が出てくると考えているからです。企業が女性活躍推進法における一般事業主行動計画を進めることにより、投資家にアピールできる条件が整うというメリットがあります。

電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。

※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。

電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。