【2027年4月施行】犯収法施行規則の改正ポイントを解説|現行の本人確認方法はどう変わる?

2027年の犯収法施行規則の改正により、今まで使っていた本人確認方法は使えなくなる?

新しい本人確認方法に対応するには、どのような準備が必要?

改正に対応できなかった場合、どのような影響がある?

2027年4月に施行が予定されている犯罪収益移転防止法施行規則の改正(2025年6月24日公布)では、本人確認の方法が大きく見直されます。改正への対応が遅れると、行政指導や業務停止などの重大なリスクが発生する可能性があり、ビジネスに深刻な影響を与えかねません。

本記事では、この犯収法施行規則の改正内容について、2025年6月24日に公布された命令(本文)や警察庁が作成した「犯罪収益移転防止法の概要」の内容をもとにわかりやすく解説します。改正の背景から具体的な変更点、必要な準備まで、事業者が知っておくべき情報をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

- 犯罪収益移転防止法の基本概要と改正の背景

- 廃止される「ホ方式」「リ方式」と新しい本人確認方法の詳細

- ICチップ認証など、改正後に導入される本人特定方法

- eKYCシステムの導入や社内規程の見直しなど、必要な準備事項

- 対応遅れによる行政指導、業務停止などのリスクと罰則

- マイナンバーカードを持たない顧客への対応方法

改正施行までの期間は限られています。この記事を通して、法改正への対応に必要な知識を身につけ、早めに準備を始めましょう。

犯罪収益移転防止法とは?

犯罪収益移転防止法施行規則の改正内容を知りたい人の中には、そもそも犯罪収益移転防止法とはどのようなものなのか疑問を抱いている方も多いでしょう。以下では、犯罪収益移転防止法の基本や改正される理由・背景などを解説していきます。

犯罪収益移転防止法の基本

犯罪収益移転防止法は、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止することを目的として2007年に制定された法律です。特に金融機関やその他の特定事業者に対して、以下のように厳格な本人確認や取引記録の保存、疑わしい取引の届出などを義務付けています。

- 本人確認の実施

- 本人確認記録の作成と保存(7年間)

- 取引記録の作成と保存(7年間)

- 疑わしい取引の届出

この法律のおもな役割は、犯罪によって得た収益が適正な経済活動に混入し、合法的な取引を通じて洗浄されることを防ぐことです。社会の安全を守り、安心して経済活動ができる環境をつくるために欠かせない法律といえます。

これまでのおもな改正の流れ

犯罪収益移転防止法は平成20年に施行されて以降、定期的に改正が行われています。過去の改正施行日や内容は以下のとおりです。

| 改正施行日 | 改正内容 |

|---|---|

| 平成25年4月1日全面施行 | ・取引時の確認事項の追加(士業者を除く) ・ハイリスク取引の類型の追加 ・取引時確認等を的確に行うための措置の追加 ・特定事業者の追加 ・罰則の強化 |

| 平成28年10月1日全面施行 | ・疑わしい取引の届出に関する判断の方法に関する規定の整備 ・コルレス契約締結時の厳格な確認の義務付け ・特定事業者が行う体制整備等の努力義務の拡充 ・顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引に対する取引時確認の実施 ・敷居値以下に分割された取引に対する取引時確認の実施 ・外国PEPsとの取引の際の厳格な取引時確認の実施 ・顔写真のない本人確認書類に係る本人確認方法の改正 ・実質的支配者に関する規定の改正 ・取引担当者の代理権等の確認方法の改正 ・公共料金等を現金納付する際の取引時確認の簡素化 |

| 令和5年6月1日全面施行 | ・特定事業者の追加 ・外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結時の厳格な確認 ・電子決済手段の移転に係る通知義務の整備 ・罰則の新設 |

| 令和6年4月1日全面施行 | ・外国為替取引及び電子決済手段の移転に係る通知事項の追加 ・外国所在暗号資産交換業者との契約締結時の厳格な確認 ・暗号資産の移転に係る通知義務を課す規定の整備 ・士業者が行う取引時確認に係る確認事項の追加等 |

※上表には犯収法施行令および施行規則の改正は記載していません。

今回の施行規則改正内容だけでなく、犯収法本体の過去の改正内容についてもチェックしておくことで、より一層理解が深まりやすくなります。具体的な情報については「犯罪収益移転防止法の概要」にも記載されているので、詳しく知りたい方はあわせてご確認ください。

2027年4月に施行規則が改正される理由と背景

犯罪収益移転防止法はマネーロンダリングやテロ資金供与を防止するために重要な法律であり、その改正(施行令および施行規則の改正を含む)は国際的な基準や社会的な変化に適応するために行われます。

今回の2027年4月の施行規則改正で特に重要なポイントとして挙げられるのが、オンラインの本人確認を厳格化する点です。

現在、口座開設やクレジットカード発行などの際の本人確認では、運転免許証などの本人確認書類と容貌を撮影することで間違いなく本人であることを証明する方法が主流になっています。この本人確認方法は「ホ方式」と呼ばれていますが、偽造身分証や特殊詐欺などのリスクがあることが以前から指摘されていました。そこで警察庁は2027年4月に犯収法施行規則を改正し、この「ホ方式」の廃止を決定しました。今後は、マイナンバーカードのICチップを読み取ることで本人確認を行う方式が主流になる見込みです(JPKIの活用)。

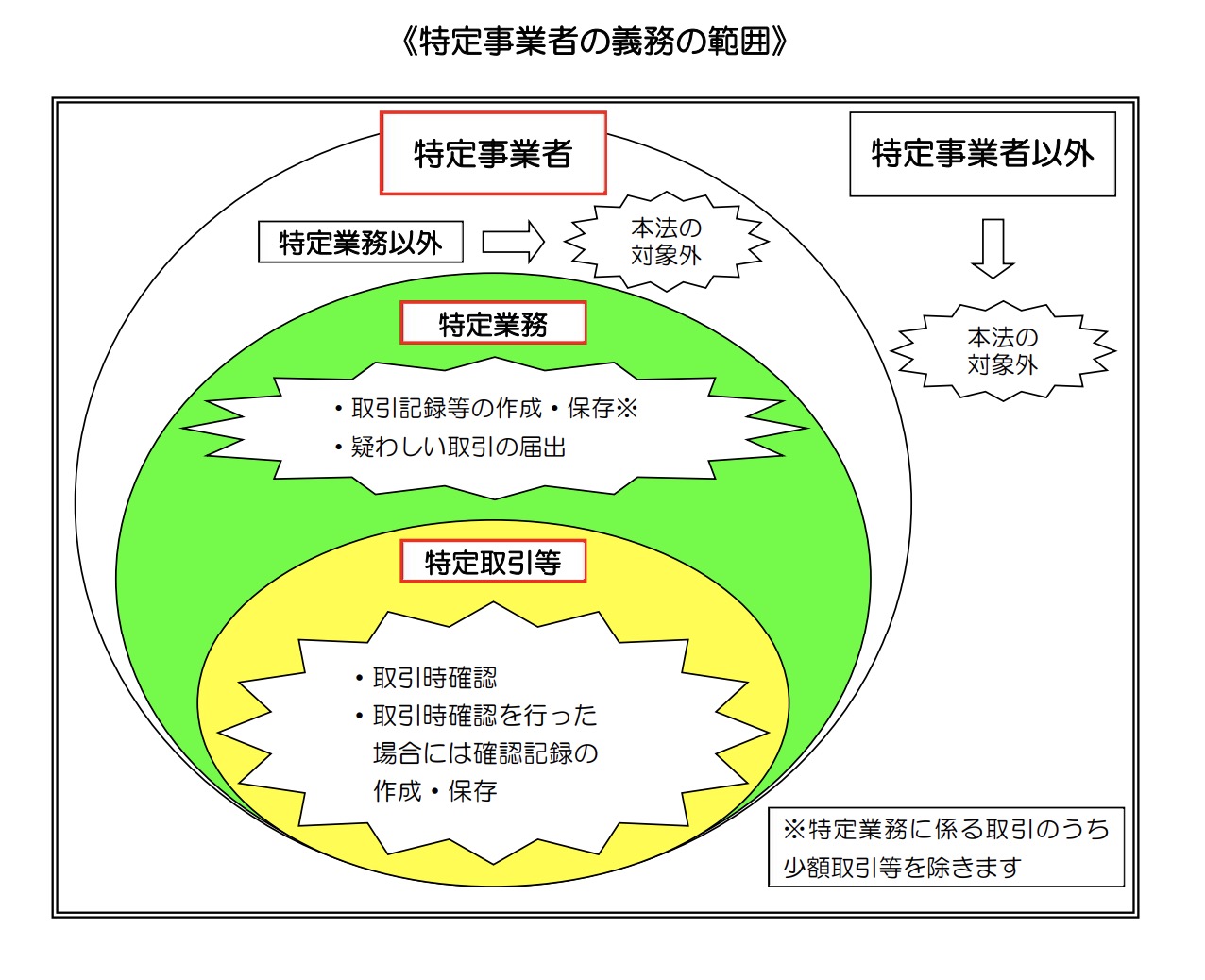

犯罪収益移転防止法の対象者・対象取引

今後の対応を検討するうえで、犯罪収益移転防止法の対象者・対象取引について、はじめに確認しておきましょう。犯罪収益移転防止法の対象事業者である特定事業者の義務の範囲は、大まかに分けると以下のようになっています。

特定事業者が担う業務の中に「特定業務」と呼ばれるものが存在しており、該当する場合は犯罪収益移転防止法に則って取引記録などの作成や保存が求められます。また、特定業務の中の一定の取引が「特定取引」として定義されており、これに当てはまる場合のみ取引時の確認や記録の作成・保存などが義務付けられるのです。

犯罪収益移転防止法の対象者・対象取引の詳細は以下で解説していくので、確認していきましょう。

対象事業者(特定事業者)

犯罪収益移転防止法の対象となる事業者は以下のとおりです。法律で定められた義務を遵守できるように、自社が特定事業者に当てはまるのか、細かくチェックしておきましょう。

| 特定事業者 |

| ・金融機関等 |

| ・ファイナンスリース事業者 ※ ファイナンスリースとは、物品を調達しようとする顧客に対して、リース会社が代わってそれを購入して賃貸する形態の取引をいい、ファイナンスリース業に該当する賃貸は以下の要件を満たすものとされています。 ・ 賃貸に係る契約が、賃貸の期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるもの(契約において解除することができない旨の定めがないものであっても、賃借人が当該契約期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る賃貸料のおおむね全額を支払うこととされているものを含む。)。 ・ 賃貸を受ける者が当該賃貸に係る物品の使用からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物品の使用に伴って生じる費用を実質的に負担(賃貸料の合計額がその物品の取得のために通常要する価額のおおむね 90%を超える場合。)すべきこととされているもの。 |

| ・クレジットカード事業者 |

| ・カジノ事業者 |

| ・宅地建物取引業者 |

| ・宝石・貴金属等取扱事業者 |

| ・郵便物受取サービス業者(いわゆる私設私書箱) ※ 郵便物受取サービス業者とは、顧客に対し、受取サービス業者の事務所等を顧客が郵便物を受け取る場所として用いることを許諾し、事務所等において顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを顧客に引き渡すサービスを提供する業務を行う者をいいます。 |

| ・電話受付代行業者(いわゆる電話秘書) ※ 電話受付代行業者とは、顧客に対し、受付代行業者の電話番号を顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、顧客宛ての受付代行業者の電話番号に係る電話(FAXを含む。)を受けてその内容を顧客に連絡するサービスを提供する業務を行う者をいいます。 |

| ・電話転送サービス事業者 ※ 電話転送サービス事業者とは、顧客に対し、自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、当該顧客宛ての又は当該顧客からの当該電話番号に係る電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送するサービスを提供する業務を行う者をいいます。 |

| ・司法書士又は司法書士法人 |

| ・行政書士又は行政書士法人 |

| ・公認会計士又は監査法人 |

| ・税理士又は税理士法人 |

| ・弁護士又は弁護士法人 ※ 取引時確認、確認記録・取引記録等の作成・保存等に相当する措置については、司法書士の例に準じて、日本弁護士連合会の会則で定めるところによります。 |

対象取引(特定業務)

犯罪収益移転防止法では、前述した特定事業者が行うすべての業務が義務の対象となるのではなく、対象業務の範囲(特定業務)についても定められています。

例として、宅地建物取引業者の場合は、宅地建物の売買やその代理・媒介に関する業務が同法の義務対象となりますが、宅地建物の賃貸に関する業務は対象外です。

同様に、司法書士や公認会計士については「宅地建物の売買に関する行為または手続」「会社などの設立や合併等に関する行為または手続」「現金・預金など財産の管理または処分に関する代理や代行」が同法の義務対象であり、依頼者からの法律相談や監査業務などは対象外となります。

また、特定事業者が顧客などと取引を行う場合、常に取引時確認が求められるわけではありません。特定業務の中でも一定の取引(特定取引)に限られます。 特定取引の類型や概要は以下のとおりです。

| 特定取引の類型 | 概要 |

| 対象取引 | ・犯罪収益移転防止法施行令第7条にて記載されている取引 |

| 特別の注意を要する取引 | ・マネーロンダリングの疑いがあると認められる取引 ・同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引 |

なお、マネーロンダリングに使用される可能性が特に高い取引は、ハイリスク取引と呼ばれています。ハイリスク取引に該当するのは以下のような取引です。

| ハイリスク取引に該当するもの | 概要 |

| なりすましの疑いがある取引又は取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引 | ・取引の相手方が、取引の基となる継続的な契約の締結(例えば、預貯金契約の締結)に際して行われた取引時確認に係る顧客等又はその代表者等になりすましている疑いがある場合の当該取引 ・取引の基となる継続的な契約の締結に際して取引時確認が行われた際に取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等又はその代表者等との取引 |

| 特定国等に居住・所在している顧客等との取引 | マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等(現時点ではイラン及び北朝鮮)に居住している顧客等との取引等をいいます。 |

| 外国PEPs(重要な公的地位にある者(Politically Exposed Persons))との取引 | ① 外国の元首 ② 外国において下記の職にある者 ・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職 ・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職 ・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職 ・我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職 ・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職 ・中央銀行の役員 ・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員 ③ 過去に①又は②であった者 ④ ①~③の家族 ⑤ ①~④が実質的支配者である法人 |

対象事業者に課せられる義務

特定事業者に該当する場合、以下のような義務が課せられます。

| 特定事業者の義務 |

| 取引時確認 |

| 確認記録の作成・保存(7年間保存) |

| 取引記録等の作成・保存(7年間保存) |

| 疑わしい取引の届出(※弁護士・司法書士を除く。) ※ 依頼者との関係に与える影響等について引き続き検討を行う必要があることから、その対象から除かれていま す。 |

| コルレス契約等締結時の厳格な確認 |

| 外国為替取引並びに電子決済手段及び暗号資産の移転等に係る通知 |

| 取引時確認等を的確に行うための措置 ※ カジノ事業者については、特定複合観光施設区域整備法において別途その義務が定められています。 |

義務を怠った場合は、行政からの指導や立入検査が入ることもあるので注意が必要です。状況によっては、顧客とのトラブルで信用を失う可能性や一定期間の業務停止になるリスクもあります。

自社は対象?該当事業者と業務一覧表

以下に特定事業者と業務の一覧をまとめました。どのような業務や取引が義務の対象となるのか、自社は該当するのか、具体的にチェックしておきましょう。

| 特定事業者 | 特定業務 | 特定取引・対象取引 |

| 金融機関等 | 金融業務等 | ・預貯金契約の締結、200万円を超える大口現金取引等 ・特別の注意を要する取引 |

| ファイナンスリース事業者 | ファイナンスリース業務 ※ 途中解約できないもの等であって、賃借人が賃貸物品の使用にともなう利益を享受し、かつ、費用を負担するものをいう | ・1回の賃貸料が10万円を超えるファイナンスリース契約の締結 ・特別の注意を要する取引 |

| クレジットカード事業者 | クレジットカード業務 | ・クレジットカード交付契約の締結 ・特別の注意を要する取引 |

| カジノ事業者 | カジノ業務 | ・チップの交付又は付与をする取引等 ・特別の注意を要する取引 |

| 宅地建物取引業者 | 宅地建物の売買又はその代理若しくは媒介業務 | ・宅地建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介 ・特別の注意を要する取引 |

| 宝石・貴金属等取扱事業者 | 貴金属(金、白金、銀及びこれらの合金)若しくは宝石(ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠)又はこれらの製品の売買業務 | ・代金の支払が現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結 ・特別の注意を要する取引 |

| 郵便物受取サービス業者 | 郵便物受取サービス業務 | ・役務提供契約の締結 ・特別の注意を要する取引 |

| 電話受付代行業者 | 電話受付代行業務 | ・役務提供契約の締結 ※ 電話による連絡を受ける際に代行業者の商号等を 明示する条項を含む契約の締結は除く ※ コールセンター業務等の契約の締結は除く ・特別の注意を要する取引 |

| 電話転送サービス事業者 | 電話転送サービス業務 | ・役務提供契約の締結 ・特別の注意を要する取引 |

| 司法書士 行政書士 公認会計士 税理士 | 以下の行為の代理又は代行(特定受任行為の代理等)に係るもの ・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続 ・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続 ・現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分 ※ 租税、罰金、過料等の納付は除く ※ 成年後見人等裁判所又は主務官庁により選任される者が職務として行う他人の財産の管理・処分は除く | 以下の特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結 ・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続 ・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続 ・200 万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分 ※ 任意後見契約の締結は除く (特定業務から除かれているものは、特定取引にも該当せず、取引時確認の対象ではありません) ・特別の注意を要する取引 |

2027年4月施行!犯収法施行規則の改正内容における重要ポイント

それでは2027年4月に控えている法改正の内容について整理します。とくに顧客等の本人特定事項の確認方法(犯収法6条1項)のルール変更が重要なポイントとなります。まずは以下の表をご覧ください。

| 現行の確認方式(25年6月24日時点) | 改正後の確認方式(27年4月1日施行) |

| イ 対面で写真付きの本人確認書類を1点提示 | 新イ 対面で写真付きの本人確認書類を1点提示 |

| ロ 対面で写真なしの本人確認書類を1点提示 + 転送不要郵便物などで到達確認 | 新ロ 対面で写真なしの本人確認書類を1点提示 + 転送不要郵便物などで到達確認 |

| ハ 対面で写真なしの本人確認書類を2点提示 | 新ハ 対面で写真なしの本人確認書類を2点提示 |

| ニ 対面で写真なしの本人確認書類を1点提示 + 住所が記載された補完書類1点を送付 | 新ニ 対面で写真なしの本人確認書類を1点提示 + 住所が記載された補完書類1点を送付 |

| ホ 専用のソフトウェアで、本人確認時に撮影された写真付きの書類写し1点を送信 + 本人確認時に撮影された容貌の送信 | 廃止 |

| ヘ 専用のソフトウェアで、写真やICチップが付いた本人確認書類のIC情報を送信 + 本人確認時に撮影された容貌の送信 | 新ホ 専用のソフトウェアで、写真やICチップが付いた本人確認書類のIC情報を送信 + 本人確認時に撮影された容貌の送信 |

| ト 専用のソフトウェアで、本人確認時に撮影された写真付きの書類写し1点を送信 or 写真やICチップが付いた本人確認書類のIC情報を送信 + 他特定事業者の顧客情報の照会 or 既存銀行口座への振込 | 新ヘ 専用ソフトウェアで、写真やICチップが付いた本人確認書類のIC情報を送信 + 他特定事業者の銀行・クレジットカード顧客情報と照会照合 or 既存銀行口座への振込 |

| チ 本人確認書類の原本を1点送付 or 写真やICチップが付いた本人確認書類のIC情報を送信 or 専用のソフトウェアで、本人確認時に撮影された写真付きの書類写し1点を送信 + 転送不要郵便物などで到達確認 | 新ト 本人確認書類の原本を1点送付 or 専用ソフトウェアで、ICチップが付いた本人確認書類のIC情報を送信 + 転送不要郵便物などで到達確認 |

| リ 本人確認書類を2点送付 or 本人確認書類の写し1点+補完書類を1点送付 + 転送不要郵便物などで到達確認 | 廃止 |

| ヌ ※給与振込用口座の開設または有価証券取引でマイナンバー取得済みの場合 本人確認書類の写しを1点送付 + 転送不要郵便物などで到達確認 | 新チ ※給与振込用口座の開設または有価証券取引でマイナンバー取得済みの場合 住所が記載された本人確認書類の写しを1点送付 or 本人確認書類1点の写しと住所が記載された補完書類1点を送付 + 転送不要郵便物などで到達確認 |

| ル 本人限定郵便(受取時に写真付き本人確認書類で確認) | 新リ 本人限定郵便(写真付き本人確認書類で受取時の確認を行うもの) |

| ヲ 電子証明書+電子署名 | 新ヌ 電子証明書+電子署名 |

| ワ 公的個人認証(電子署名) | 新ル 公的個人認証(電子署名) |

| カ 特定認証業務の電子証明書+電子署名 | 新ヲ 特定認証業務の電子証明書+電子署名 |

| ー | 新ワ ※住民基本台帳法が適用されない者や同法第17条第3号に規定される国外転出者の場合 本人確認書類の原本を1点送付 or 本人確認時に撮影された写真付きの書類写し1点を送信 + 転送不要郵便物などで到達確認 |

| ー | 新カ ※住民基本台帳法が適用されない者や同法第17条第3号に規定される国外転出者の場合 現住所が記載された本人確認書類の写しを2点送付 or 現住所が記載された本人確認書類の写しを1点と現住所が記載された補完書類を1点送付 or 現住所未記載の本人確認書類の写しを1点と補完書類を2点(内1点は現住所が記載されているもの)を送付 + 転送不要郵便物などで到達確認 |

こちらは、2025年6月24日に公布された「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和7年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第3号)」の本文をベースに作成しています。

ここからは、改正後に廃止される本人確認方式や新しい方式などについて、4つのポイントで詳しく解説します。

画像送信型の「ホ方式」・写し郵送型の「リ方式」が廃止

犯収法施行規則の改正後は、非対面での本人確認方法が厳格化され「ホ方式」と「リ方式」が廃止されます。

「ホ方式」は、本人の確認書類と顔写真を撮影し、送信する方法のことです。運転免許証やパスポートなど、顔写真が添付されている書類を撮影することで、本人確認を行います。「リ方式」は、本人確認書類2点もしくは本人確認書類1点と補完書類1点を送付し、転送不要郵便で本人確認を行う方式です。

今後は、これまでの方法が使えなくなるため、事業者は早めに新しい本人確認システムの導入を検討することが求められます。

ICチップ認証・原本提出など新しい本人確認方法へ変更

今回の法改正では、デジタル社会への適応を促進するため、顔写真やICチップ情報を利用した新たな手続きが導入されることになります。そのため、事業者は専用の機器やアプリケーションを使って、顧客のICチップから氏名・住所などの情報をリアルタイムで取得・確認しなくてはなりません。

また、法人の場合は、本人確認書類の原本のみを受け付け、写しの提出は認められなくなるため、書類の取り扱い方法も見直しが求められます。こうした変更によって、偽造書類や第三者によるなりすましのリスクが大幅に低減されるでしょう。

特に金融機関や決済事業者では、非対面でもより安全に本人確認ができるようになり、オンライン取引の信頼性とセキュリティが一層高まることが期待されています。

住民基本台帳法の適用を受けない方などを対象とした「新ワ方式」「新カ方式」の追加

今回の改正で新しく導入される「新ワ方式」と「新カ方式」は、海外に住んでいる日本人や住民基本台帳法の対象外となる方のための本人確認方法です。

「新ワ方式」では、本人確認書類の原本を1点郵送するか、顔写真付き書類の画像を送信したうえで、転送不要郵便で書類が本人に届いたことを確認します。「新カ方式」では、以下のようにいくつかのパターンがあります。

- 現住所が記載された本人確認書類の写しを2点送付、または

- 現住所が記載された本人確認書類の写しを1点と現住所が記載された補完書類を1点送付、または

- 現住所未記載の本人確認書類の写しを1点と補完書類を2点(内1点は現住所が記載されているもの)を送付

- 転送不要郵便物による到達確認を行うこと

どちらも、転送不要郵便を使って到達確認を行うことが特徴です。これにより、今まで非対面での本人確認が難しかった方でも、オンラインサービスを利用しやすくなります。

改正後の本人特定方法

特定事業者は、特定取引などに際して取引時確認を行わなければいけません。取引時には顧客や代表者についての確認を行いますが、確認事項や方法は、実施する取引が「通常の特定取引」か「ハイリスク取引」のどちらに該当するのかによっても異なります。

顧客等についての確認

顧客等についての確認では、通常の特定取引とハイリスク取引でそれぞれ以下のことを確認しなければいけません。

| 通常の特定取引 |

| ・本人特定事項 ・取引を行う目的 ・職業(自然人)又は事業の内容(法人・人格のない社団又は財団) ・実質的支配者(法人) |

引用:犯罪収益移転防止法の概要|警察庁

| ハイリスク取引 |

| ・本人特定事項 ・取引を行う目的 ・職業(自然人)又は事業の内容(法人・人格のない社団又は財団) ・実質的支配者(法人) ・資産及び収入の状況(その取引が200万円を超える財産の移転を伴うものである場合) |

引用:犯罪収益移転防止法の概要|警察庁

ちなみに顧客等とは、顧客および顧客に準ずる者のことです。ここでいう顧客とは、特定事業者が特定業務において行う特定取引等の相手方を意味し、その該当性は取引時における意思決定者が誰であるか、その取引による利益(計算)が最終的に誰に帰属するのかを総合的に判断して決定されます。また、顧客に準ずる者については、信託の受益者が該当します。

代表者等についての確認

特定取引等を実施する者が顧客等本人とは異なる場合には、顧客等の確認に加えて、その取引を担当する自然人(代表者等)についても本人特定事項の確認を行う必要があります。具体的な確認事項については、前述した顧客等についての内容と同様です。

\\ こちらの記事もおすすめ //

事業者が新方式への対応に向けて行うべき準備

新方式への対応に向けて事業者が行うべき準備は以下の4つです。適切な対応を進められるように、今から何をするべきなのか把握しておきましょう。

新しいKYC(本人確認)システムの検討と導入

犯収法施行規則の改正により、顧客等に対する本人確認手続きが大幅に厳格化されます。

画像送信型の「ホ方式」と写し郵送型の「リ方式」などが廃止され、事業者にはマイナンバーカードのICチップ情報を活用することが求められます。従来型の運転免許証などを活用した本人確認方法も残りますが、利便性などを考えればICチップ読み取りに対応したシステムの導入が必要になってくるでしょう。

改正後に必要な社内規程・運用フローの見直し

改正後は、非対面での本人確認手法が厳格化されます。eKYC「ホ方式」が廃止されるなど、現在利用されている本人確認書類の画像送信や写しの送付を行う方法は、原則として認められなくなります。

特定事業者は公的個人認証サービスの導入を進めるとともに、社内規定の見直しも進める必要があります。具体的には、運用手順に関する文書の更新や本人確認データの保管方法、プライバシーへの配慮を含むデータ管理規程の見直しなどが求められます。

スタッフへの研修と顧客への説明の準備

法改正に伴い、マイナンバーカードを用いた公的個人認証サービスによる本人確認が主流になります。そのためスタッフは、ICチップの読み取りやオンラインでの本人確認手続きのプロセスをしっかり把握し、対応できるようになっておかなくてはなりません。

また、顧客に対しても、本人確認手続きに関しての具体的な変更点を事前に提供することが求められます。法改正により従来の方法が廃止され、新しい確認手続きが導入されることを明確に伝え、顧客が混乱しないようサポートしましょう。

証跡管理・保存

法改正の施行に向けて、証跡管理・保存方法を見直すことも重要なポイントです。改正後に、特定業務に係る取引があった場合は、直ちに取引記録を作成して保存することが義務付けられています。

証跡は7年間の保存が求められるため、この要件を遵守するためのシステムが必要です。デジタルデータの保存には、セキュリティの確保とアクセスの管理が欠かせません。また、すべての取引に関するログをリアルタイムで記録し、必要な時に迅速にアクセスできる状態を維持することも大切です。

犯収法施行規則の改正に関するよくある質問

ホ方式はいつまで使える?

犯収法施行規則改正に伴い、現行のホ方式は2027年4月1日をもって廃止される予定です。非対面での本人確認手続きは公的個人認証サービスを用いたICチップ読み取り方式に一本化されます。

マイナンバーカードがない人はどうすればよい?

マイナンバーカードがない場合でも、運転免許証・在留カード等を用いたオンライン本人確認(画像+IC読み取り等)や、「住民票の写し(発行後6カ月以内)の原本を事業者へ送付」+「事業者から届く転送不要郵便で到達確認」といった方法で本人確認が可能です。

200万円を超える現金取引の場合は対象?

現金で200万円を超える取引を行う場合には、運転免許証などの公的な身分証明書を用いて、顧客の本人特定事項を確認しなければなりません。

個人の顧客であれば氏名・住所・生年月日、法人の顧客であれば名称と本店または主たる事務所の所在地が確認対象となります。

改正後にやってはいけないことは?

犯収法施行規則改正後は「ホ方式」や「リ方式」が廃止されるため、本人確認書類の画像を送信する方法が認められなくなります。これは、偽造やなりすましのリスクを低減させるためです。したがって、非対面での本人確認において画像を送信して確認することは許可されません。

また「リ方式」にもとづく書類の写しを送付することも禁止されます。改正後は、本人確認書類は原本での確認が必要であり、写しを利用することはできないのでご注意ください。

改正後の対応遅れにより生じるリスク・罰則はある?

古い方法を使用し続ける企業は、偽造身分証による詐欺や不正取引のリスクにさらされやすくなります。また、新たな規制に対応できない企業は、顧客からの信頼を失ってしまう可能性が高まるので注意が必要です。

特に、金融機関や決済事業者においては顧客のセキュリティ意識が高く、対応の遅れは大きなマイナス要因です。

2027年4月の改正法施行に向けて早めに準備を始めましょう

2027年4月に施行される犯収法施行規則の改正で、本人確認の方法が大きく変更されます。該当する事業者は詳しい内容を確認し、必要な対応を行うことが求められます。

改正施行に間に合うように、計画的に準備を進めていきましょう。