販売仲介契約に必要な条項は何?

販売仲介契約と販売代理店契約はどちらを選ぶべき?

独占禁止法違反や下請法違反など、法的リスクを回避できる契約書になっているか不安…

販売仲介契約は、販売活動を第三者に委託する際に欠かせない重要な契約書です。しかし、どのような条項を盛り込めばよいか分からず困っている方も多いでしょう。契約内容の不備は、後々の紛争や想定外の損害賠償責任につながるリスクがあります。特に曖昧な表現や実態と乖離した内容は、取引関係の破綻を招きかねません。

この記事では、販売仲介契約を作成する際の必須知識から具体的な条項まで、契約締結に必要なすべての要素を網羅的に解説します。

- 契約書作成前に準備すべき5つの重要事項

- 売仲介契約の基本概念と販売代理店契約との明確な違い

- 18項目にわたる必須条項の詳細解説

- すぐに使える契約書のひな形・テンプレート

- 独占禁止法や印紙税など法的注意点の具体的な対策

これらのポイントを正しく理解することで、トラブルを未然に防ぎ、安定的な取引関係を構築できます。

さらに、契約締結プロセスをより安全かつ効率的に進めるためには、電子印鑑GMOサインをはじめとした電子契約サービスの活用がおすすめです。契約書の改ざん防止機能により法的証拠力を高められることに加えて、契約締結までの時間を大幅に短縮できます。販売仲介契約書に必要な印紙税も電子契約ならかからないため、コスト削減の観点でもメリットは大きいでしょう。

- 電子署名法に準拠した高い法的証拠力

- タイムスタンプによる契約日時の証明

契約書の一元管理による検索・閲覧の効率化 - 複数の承認フローに対応

- 強固なセキュリティによる情報漏えいリスクの最小化

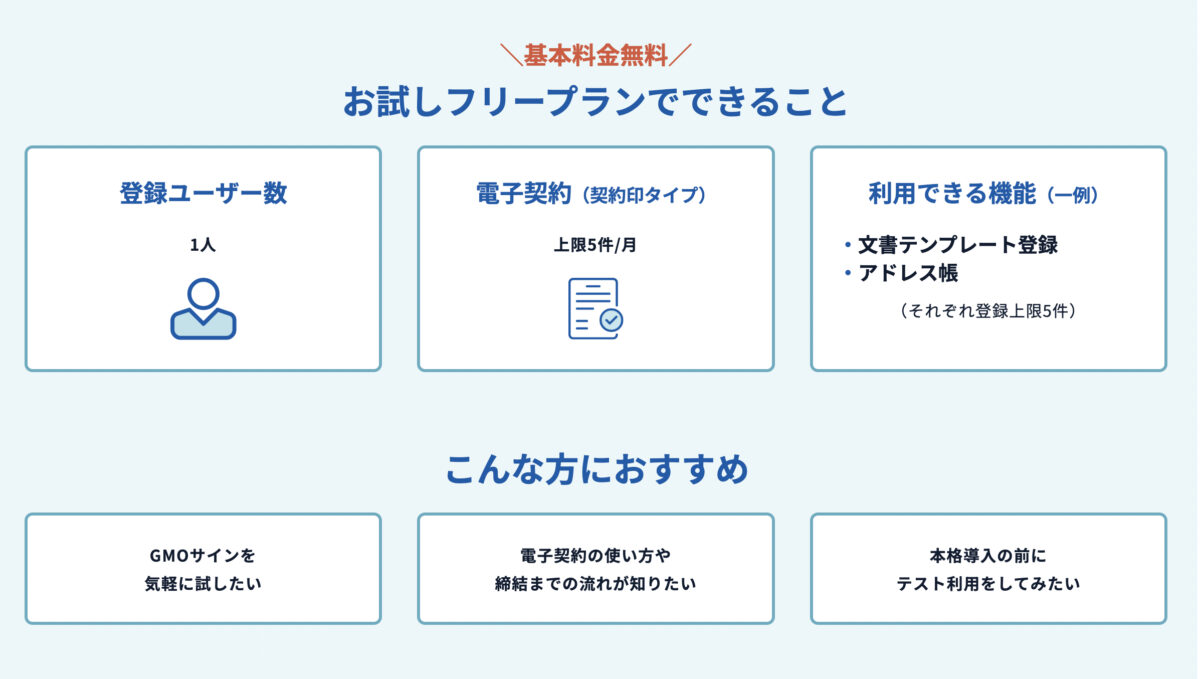

また、GMOサインなら無料プランから始められ、月5件までの契約締結が可能です。電子署名やタイムスタンプ、契約書の保管・管理機能など、基本的な電子契約に必要な機能をすべて無料で利用できます。

販売仲介契約の作成において、法的リスクを回避しながら効率的に契約を締結したい方は、ぜひGMOサインの導入をご検討ください。

販売仲介契約とは? 作成前に知っておくべき基礎知識

事業拡大を目指す企業にとって、販売網の拡充は大きな課題です。自社だけで新たな販路を開拓するには時間とコストがかかるため、その解決策として販売仲介契約が注目されています。ここでは、販売仲介契約とはなにか、作成前に知っておくべき基礎知識について説明します。

販売仲介契約とは?

販売仲介契約とは、メーカーなどの売り手が、仲介業者に自社商品の販売を仲介してもらうために締結する契約です。仲介業者は売り手の紹介や商品提案などにとどまることが特徴で、最終的な契約は売り手と買い手の間で結ばれます。

対象となる取引分野は、製造業の部品、ITソフトウェア、食品など多岐にわたります。売り手にとっては、仲介業者のネットワークや専門知識を活用することで、自社のみでは開拓が難しい市場にも進出できるでしょう。一方で、販売活動の主導権は仲介業者にはないため、成果を上げるには売り手による積極的な協力や情報提供が不可欠です。

販売仲介契約と販売代理店契約の違い

販売仲介契約と販売代理店契約は、どちらもメーカーなどの売り手が業者の流通網や人員を活用する契約形態ですが、業務内容は大きく異なります。

販売仲介契約では、仲介業者は顧客紹介や商品提案などの行為にとどまり、売買契約はメーカーと顧客が直接締結されます。一方の販売代理店契約は契約締結や商品買取を伴います。販売代理店契約のほうが、責任と権限が大きいのが特徴です。

| 基本的な役割 | 販売仲介契約 | 販売代理店契約 |

|---|---|---|

| 契約締結権限 | なし | あり |

| 商品の所有権 | 移転しない | 移転する場合あり |

| 責任範囲 | 仲介行為に限定 | 販売契約全般 |

| 報酬体系 | 仲介手数料 | 売上マージン 代理手数料 |

| リスク負担 | 軽い | 重い |

売り手として仲介契約を選択する場合、在庫の管理や契約締結は自社で行う必要があります。仲介業者は顧客の紹介や提案にとどまり、販売プロセスの主導権は売り手側にあるためです。

そのため、販路拡大のために仲介業者のネットワークを活用できる一方で、在庫リスクや契約に関する責任は売り手が負うことになります。

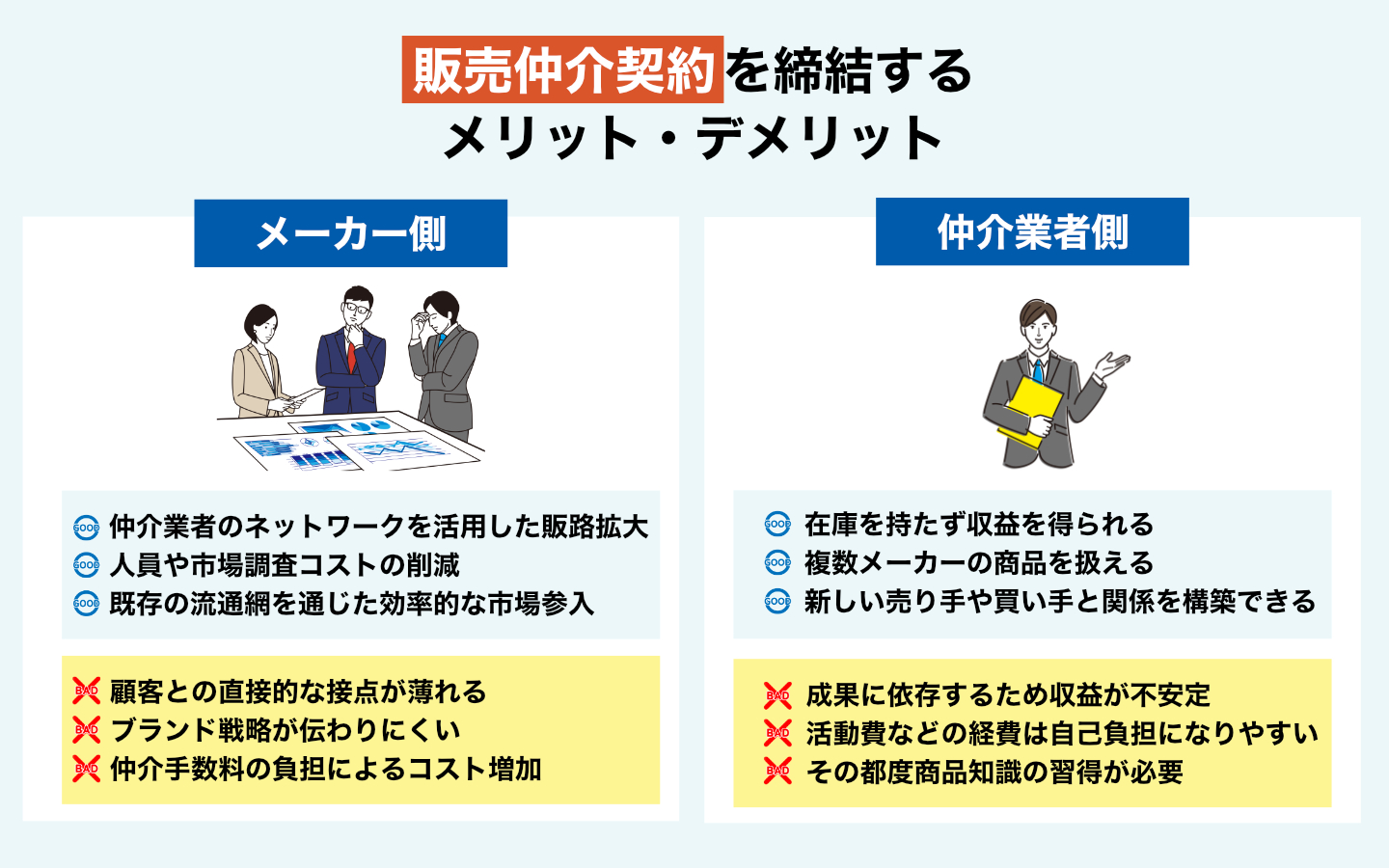

販売仲介契約を締結するメリット・デメリット

販売仲介契約には、メーカーと仲介業者の双方にメリット・デメリットがあります。契約前に特徴を理解し、自社の戦略に適しているかどうかを見極めなければいけません。

商品販売仲介契約の最大のメリットは、販路拡大を効率的に実現できることです。仲介業者は既存の販売ネットワークや顧客基盤を持っているため、メーカー側が一から構築する必要がなく、短期間で顧客獲得を実現できます。仲介業者の持つ業界知識や販売ノウハウを活用できるため、効果的なマーケティング戦略の立案や実行が期待できるでしょう。

一方で、デメリットも存在します。最も大きな負担となるのが仲介手数料や販売マージンです。売上の一定割合を仲介業者に支払う必要があるため、直販に比べて利益率が低下します。また、販売活動が仲介業者に依存するため、その能力や販売意欲によって売上が大きく左右されることもリスクとなるでしょう。

これらの特徴を踏まえ、商品販売仲介契約を検討する際は、複数の仲介業者の実績や販売能力を比較検討し、自社の商品特性や事業戦略に最も適したパートナーを選択することが大切です。

販売仲介契約書を作成する前に必要な5つの準備

販売仲介契約書を適切に作成するには、事前準備が欠かせません。曖昧な内容のまま契約を進めると、後からトラブルに発展するリスクがあります。以下で契約書作成前に検討すべき5つのポイントを解説します。

仲介業務の具体的な範囲

仲介業務の範囲を明確に定めることで、双方の認識のズレを防げます。仲介業者が行う具体的な作業内容を詳細に決めておかないと、想定していた業務と違うといった問題が生じかねません。

一般的な仲介業務には、顧客開拓や商品説明会の開催、見積書作成支援、契約交渉のサポート、アフターフォローなどが含まれます。また、マーケティング活動の範囲として、広告宣伝の実施や展示会への出展、デモンストレーションの実施なども対象となる場合があります。

業務範囲を決める際には、あわせて除外事項も明記することをおすすめします。たとえば、技術サポートや製品保証は仲介業者の業務範囲外とするなど、責任の所在を明確にすればトラブルを防ぎやすいでしょう。

専任型か非専任型かの選択

専任型と非専任型の選択は、販売戦略に大きな影響を与える決定事項です。それぞれの特徴を理解したうえで、自社の状況に適した契約形態を選ぶ必要があります。

| 専任型 | 非専任型 | |

|---|---|---|

| 独占性 | 1社のみに委託 | 複数社に委託可能 |

| 仲介業者のメリット | 独占販売権 | 複数の売り手との契約が可能 |

| 売り手側のメリット | 集中的な営業活動の実現 教育コストを抑えられる | 仲介業者間の競合による販売活性化 |

| 売り手側のリスク | 一社への依存リスク | 仲介業者内での優先度低下 |

| 利用に適した場面 | 新商品投入時 | 市場拡大期 |

専任・非専任を選択する際は、商品の特性や市場規模、仲介業者の能力などを総合的に検討しましょう。新商品の市場投入時には専任型で集中的に取り組み、市場が拡大した後に非専任型へ移行するという戦略も考えられます。

仲介手数料の設定方法

仲介手数料の設定は、契約を円滑に進めるうえで不可欠です。適切な水準を設定すれば、仲介業者のモチベーションを保ちながら自社の収益確保にもつながります。

| 手数料体系 | 特徴 | 適用商品例 |

|---|---|---|

| 売上連動型 | 成約金額に応じて決まる | 機械設備、不動産 |

| 成果固定型 | 成約件数で決まる | 消費財、部品 |

| 基本料+成果型 | 固定費と成果報酬の組み合わせ | IT関連、専門サービス |

一般的には成約金額の5〜15%程度が仲介手数料の相場とされます。設定時は業界水準の調査や仲介業者の期待収益とのバランスや、自社の利益確保を意識しましょう。また、手数料支払いのタイミングも重要です。契約成立時の一括払いや分割払い、商品引き渡し後の支払いなど、資金繰りを考慮して設計することが大切です。

契約期間と更新条件

販売仲介契約の標準的な契約期間は、1年から3年程度とされています。新商品や成長市場では短期間とし、成熟商品や安定市場では長期間とする傾向があります。商品の特性や市場の成熟度に応じて調整を行いましょう。

更新条件について、自動更新か双方の合意による更新かを決めておくことも重要です。自動更新の場合は、契約解除のための事前通知期間を明確に定めておきます。また、更新時の条件見直しについても事前に規定しておけば、市場変化に対応しやすいでしょう。

リスク分担の基本方針

リスク分担の明確化は、トラブル発生時の迅速な解決に不可欠です。販売仲介契約で想定されるリスクとしては以下のものが挙げられます。

- 商品の瑕疵や不具合

- 顧客からのクレーム

- 契約不履行

- 情報漏えい

- 知的財産権侵害など

こうしたケースに対して、どちらが責任を負うかを明確にしてトラブルを防止しましょう。

一般的に、商品に関するリスクはメーカーが負担し、営業活動に関するリスクは仲介業者が負担します。ただし、具体的な分担は契約内容によって決まります。トラブル防止のために、保険加入の義務付けや免責条項の設定、損害賠償額の上限設定などを行いましょう。問題発生時の対応手順についても事前に定めておくと、迅速な問題解決につながります。

商品販売仲介契約書に記載すべき必須条項

商品販売仲介契約書には、円滑な取引をするために記載すべき必須条項があります。条項が不十分だと、深刻な問題に発展するリスクがあります。販売仲介契約書に含めるべき必須条項は以下のとおりです。それぞれ詳しく解説します。

契約の目的

はじめに、本契約がどのような取引を対象とするかを明確に記載します。

- 取引対象商品の特定(商品名、型番など)

- 仲介委託の基本的な内容

- 契約書全体の目的と位置づけ

「甲が製造する商品の販売について、乙に仲介を委託する取引に関する事項を定める」という具体的な表現を用います。目的を明確にすれば契約解釈時の基準となり、後々のトラブル防止にもつながるでしょう。目的条項は契約書の冒頭に配置されるため、契約全体の方向性を示す役割を果たすためにも重要な項目です。

仲介委託の内容

仲介委託の内容として、メーカーが仲介業者に委託する具体的な業務範囲を記載します。「甲は本契約に基づき、商品の販売仲介を乙に委託し、乙はこれを受託する」という基本的な委託関係を明記したうえで、仲介業務に含まれる具体的な作業内容を明記しましょう。

顧客への商品紹介や価格交渉のサポート、契約締結の支援など、詳細な業務内容を記載することで双方の認識ズレを防げます。仲介業務に関する費用負担についても明確にしておきましょう。

販売権の留保

販売権の留保とは、メーカーが商品の最終的な販売権の保持を明記することを指します。

- 仲介業者は仲介行為のみを行う

- 売買契約の直接締結権限は持たない

- 仲介と代理の違いを明確に区別する

「仲介業者は仲介業務のみを行い、売買契約の当事者とはならない」という表現で責任の所在を明確にします。これにより、契約に関する責任やリスクは売り手側にあることが明確になり、仲介業者が本来の役割を超えてしまうトラブルも防げます。

仲介の方法と手続き

仲介の方法と手続きの条項では、仲介業務の具体的な進め方や手順を定めます。

- 顧客からの問い合わせ対応方法

- 商品説明会の実施手順

- 見積書作成の流れ

- 契約交渉への参加ルール

- メーカーへの報告・承認手続き

手続きを明確にしておくと、効率的に仲介業務を遂行できるようになります。また、重要な案件については、事前承認制を設けてリスク管理と品質向上の両立を図りましょう。

仲介手数料

仲介手数料については、計算方法や支払い時期、相場を明確に記載する必要があります。記載すべき項目と具体例は以下のとおりです。

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 計算方法 | 売上連動/固定額/基本+成果 |

| 商品特性別適用例 | 売上連動:高額商品の場合 固定額:低単価多数件の場合 |

| 相場(目安) | 成約金額の5〜15%程度(業界・商品で変動あり) |

| 支払いタイミング | 契約成立時/分割払い/引渡し後 |

一般的な相場は商品や業界によって変わりますが、成約金額の5〜15%程度です。支払い方法は契約成立時に資金繰りに応じて、一括・分割・引渡し後などが選択できます。

契約形態(専任・非専任の区別)

契約形態について、専任契約か非専任契約かを明確に区別することも大切です。

| 専任契約の場合 | ・専任契約である旨を記載 ・「甲は本契約の有効期間中、乙以外の者に仲介を委託してはならない」旨を記載 |

| 非専任契約の場合 | ・複数の仲介業者との契約が可能である旨を記載 ・競合関係についてのルールも明確化する |

専任契約では、仲介業者に独占的な販売仲介権を与えるため、仲介業者はより積極的に営業活動に取り組みやすくなります。また、メーカーは仲介業者との連携強化や情報共有がしやすくなるため、効率的な販売促進が期待できます。ただし、一社への依存度が高まるため、仲介業者の営業力や信頼性の見極めが重要です。

どちらを選択するかは、商品の特性や市場戦略を考慮して決定しましょう。専任契約では仲介業者により高い成果が期待される一方、非専任契約では柔軟性が確保されます。

報告義務

報告義務の項目では、仲介業者がメーカーに対して行うべき報告の内容と頻度を記載します。

- 営業活動の進捗状況

- 顧客との商談内容

- 市場動向の情報

- 競合他社の動きなど

報告頻度は「月次」や「四半期ごと」などを明確に規定し、報告書の形式や提出方法もあらかじめ決めておきましょう。適切な報告体制により、売り手は市場状況の把握にも役立ちます。

競合品取扱いの制限

仲介業者が同種の競合商品を扱うケースでは、双方の利益に配慮した制限ルールが求められます。

- 完全禁止型

競合する製品の仲介業務を原則として制限 - 事前承認制

メーカーの承認を得て競合品取扱いを許可 - 条件付き許可

一定の条件下でのみ競合品取扱いを認める

制限の程度は商品特性や市場状況を考慮して決めます。専念義務を確保しつつ、過度な制限による事業活動への悪影響を避けることが望ましいでしょう。

顧客情報の取扱い

仲介業務で取得した顧客情報の管理と利用については、明確なルールが欠かせません。個人情報保護法を遵守し、情報の利用目的や第三者への提供制限、安全管理措置を具体的に記載しましょう。

また、契約終了後の情報取扱いも忘れてはいけません。情報の返却や削除義務を定め、情報漏えいへの対策としてセキュリティ要件も盛り込むとよいでしょう。

販売地域の限定

仲介業務を行う地理的範囲を明確にすると、複数の仲介業者間での競合を避けられます。

- 日本国内全域

- 特定地方(関東地方、関西地方など)

- 都道府県単位(東京都内、大阪府内など)

地域制限により効率的な市場開拓が期待できる一方、制限が厳しすぎると事業機会を逃す可能性もあります。オンライン販売の取り扱いや、地域外からの問い合わせへの対応方法も規定しておくことが大切です。

商標・知的財産権の使用許諾など販売活動時の遵守事項

商標・知的財産権の使用許諾条項では、仲介活動で使用できる商標やロゴの範囲を明確にします。「仲介業務の範囲内で甲の商標を使用できる」という基本許諾に加え、使用条件や制限事項も詳細に記載しましょう。

著作権侵害や不正競争防止法違反を避けるため、販売資料の作成ルールや広告表現のガイドラインも含めます。知的財産権の侵害は深刻な法的問題に直結するため、使用範囲を明記したうえで事前承認制を原則とする運用が一般的です。

秘密保持

秘密保持条項では、契約履行過程で知り得た情報の保護範囲を定めます。秘密情報として含まれる内容には、以下のものがあります。

- 技術情報、設計図、製造ノウハウ

- 顧客リストや取引先情報

- 価格情報や原価構造

- 販売戦略やマーケティング計画

第三者への開示禁止や目的外利用の禁止、安全管理義務を明記し、存続期間も「契約終了後3年間」など、具体的に設定しましょう。情報漏えい時の損害賠償責任を定めれば、より実効性を高められます。

契約期間

契約の有効期間は、販売する商品の種類や取引相手を見直す機会をどの程度求めるかに応じて決定します。具体的な期間設定とともに、自動更新の有無についても記載する必要があります。

自動更新する場合は更新期間や条件、自動更新しない場合は更新手続きの方法を明記しましょう。期間満了前の解約通知期間についても定めると、円滑な契約終了や更新手続きができます。適切な契約期間の設定は、双方の事業計画に合わせた柔軟な運用が可能です。

解除条項

相手方が契約違反を犯し、信頼関係や取引に重大な支障が生じた場合には、契約を解除できるように条項を設け、条件を明確にしておきましょう。

- 債務不履行(支払い遅延、業務怠慢など)

- 信用不安(財務状況の著しい悪化など)

- 法令違反(許認可取消、行政処分など)

- 契約違反(秘密保持違反、競業避止違反など)

「相手方が本契約に違反し、催告後30日以内に是正されない場合」など、解釈の余地を残さない具体的な条件設定が求められます。

損害賠償

契約違反が発生した場合の損害賠償のルールについても、販売仲介契約に定めます。賠償の範囲や金額の算定方法、責任の上限などを明確に記載し、不測のトラブルを回避しましょう。

「故意または重過失による場合を除き、賠償額は年間契約金額を上限とする」という責任制限条項を設けるケースが一般的です。また、間接損害や逸失利益は原則として賠償対象外とされる場合が多く見られます。

表明保証条項

表明保証条項は、契約当事者が契約締結時点で満たすべき条件や状態を、あらかじめ明記しておくための条項です。

- 契約締結権限の保有

- 法的障害がないこと

- 財務状況の健全性

- 許認可の取得状況

- 反社会的勢力との関係がないこと

「乙は本契約締結に必要な権限を有し、法的な障害がないことを表明保証する」という基本的な事項をはじめ、幅広い内容が含まれます。表明保証違反は、契約締結の前提を崩す重大な違反とされ、解除や損害賠償の対象となるので注意が必要です。契約締結前に確認しておきましょう。

不可抗力条項

不可抗力条項は、当事者の責任によらない事由で契約履行が困難になった場合の取り扱いを定めます。不可抗力には以下の例が挙げられます。

- 天災地変、戦争、暴動

- 政府の規制や行政措置

- パンデミックや大規模サイバー攻撃

履行期限の延長や契約解除の条件を記載し、通知義務や通知期限も定めておくとよいでしょう。想定される事由をあらかじめ明記し、責任分担をあらかじめ決めておけば、予期せぬ事態でも契約を安定的に運用できます。

反社会的勢力排除条項

反社会的勢力排除条項では、暴力団などとの関係を一切排除することを明記します。

- 反社会的勢力でない旨の表明保証

- 反社会的勢力と関係を持たない旨の確約

- 関係が判明した場合の無催告解除権

- 違反時の損害賠償責任

「当事者は反社会的勢力ではなく、関係を有しない」と規定します。これは関係会社や役員にも適用されるもので、企業のコンプライアンス(法令遵守)を守るために欠かせない条項です。

準拠法と管轄裁判所

準拠法と管轄裁判所の条項とは、契約に適用される法律と紛争解決の場を明確に定めるものです。おもに記載すべき内容は以下のとおりです。

- 準拠法の指定

- 管轄裁判所の指定:「東京地方裁判所を第一審の専属管轄とする」

- 国際取引の場合は仲裁条項を追加検討

「本契約は日本法に準拠する」や「東京地方裁判所を第一審の専属管轄とする」と記載します。準拠法と管轄の指定を明確にすると、紛争発生時の解決手続きが円滑に進みます。地理的な利便性や取引規模や専門性を考慮して管轄裁判所を選択しましょう。

販売仲介契約書のひな形・テンプレート

以下に、上記の必須項目を踏まえた「商品販売仲介契約書」テンプレートを用意しました。

商品販売仲介契約書

株式会社〇〇(以下「甲」という。)と、株式会社△△(以下「乙」という。)は、甲の商品販売に関し、乙が仲介を行うことについて、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(契約の目的)

甲が製造または取り扱う商品(以下「本商品」という。)の販売に関し、乙が販売先の紹介・あっせん等の仲介業務を行い、甲の販売機会拡大を図ることを目的とする。

第2条(仲介業務の内容)

乙は、以下の業務を行うものとする。

(1). 本商品の購入希望者の探索および紹介

(2). 商談のあっせん、交渉の支援

(3). 成約に向けたフォローアップ

(4). その他、甲が本商品の販売に必要と認める業務

第3条(販売権の留保)

本契約は甲の商品販売に関する仲介契約であり、乙に本商品の販売権または代理権を付与するものではない。甲と第三者との直接取引を妨げるものではない(ただし、第6条の定めによる)。

第4条(仲介の方法と手続き)

乙が紹介した購入希望者との取引にあたっては、甲の承認を得たうえで契約締結を行うものとする。乙は、紹介の都度、所定の書式により紹介報告書を甲に提出するものとする。

第5条(仲介手数料)

乙の仲介により甲が販売を成立させた場合、甲は乙に対し、当該取引金額の〇%を仲介手数料として支払う。

2. 支払時期および方法は、毎月末締め翌月末払いとする(または別途定める方法による)。

3. 納品・検収・入金確認を条件とする。

第6条(契約形態)

本契約は【 】契約とし、乙は【 専任 / 非専任 】の立場で仲介業務を行う。

(※専任の場合:「甲は本契約期間中、乙以外の者に対して本商品について仲介を委託しないものとする。」)

第7条(報告義務)

乙は、仲介活動の進捗状況や見込み顧客に関する情報を、甲の求めに応じて随時報告し、甲の事業推進に協力する。

第8条(競合品の取扱いの制限)

乙は、甲の事前承諾なく、同種または類似する商品を扱う第三者の商品販売仲介を行わないものとする。

第9条(顧客情報の取扱い)

乙が知り得た顧客情報については、本契約に基づく業務の遂行以外の目的に使用してはならず、甲の書面による事前同意がない限り第三者に開示・提供してはならない。

第10条(販売地域の限定)

乙が仲介を行う対象地域は、【 】とする。それ以外の地域での活動については、別途甲の承認を要する。

第11条(知的財産権の使用および販売活動の遵守事項)

乙は、甲の商標、ロゴ、資料等を使用する場合、事前に甲の承諾を得なければならない。また、法令、業界ルール、公序良俗を遵守して販売活動を行うものとする。

第12条(秘密保持)

乙は、業務上知り得た甲の営業上、技術上その他一切の情報を第三者に漏えいせず、本契約終了後も同様とする。

第13条(契約期間)

本契約の有効期間は、契約締結日から【1年間】とし、満了の1か月前までに書面による異議申出がない限り、さらに同一条件で1年間自動更新されるものとする。

第14条(解除)

甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて是正を求めてもなお是正されない場合、本契約を解除することができる。

2. 破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったときは、即時解除できる。

第15条(損害賠償)

乙が本契約に違反し、甲に損害が生じた場合、甲は乙に対してその損害の賠償を請求できる。

第16条(表明保証)

乙は、本契約締結時点において、法令に違反しておらず、かつ契約の履行に必要な能力を有することを表明し、保証する。

第17条(不可抗力)

天災地変、戦争、テロ、感染症拡大、法令の制定改廃その他不可抗力による契約の履行不能が生じた場合、当該当事者はその責を負わない。

第18条(反社会的勢力の排除)

甲および乙は、暴力団等の反社会的勢力でなく、かつ今後も関与しないことを表明し、違反が判明した場合、何らの催告を要せず本契約を解除できる。

第19条(準拠法および管轄裁判所)

本契約に関する準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

契約締結日

本契約は、以下の記載日に両当事者が署名または記名押印することにより、成立する。契約締結日:令和〇年〇月〇日

署名・記名押印

甲(委託者)

住所:

会社名:株式会社〇〇

代表者氏名:

(印)乙(受託者)

住所:

会社名:株式会社△△

代表者氏名:

(印)

販売仲介契約書作成時の法的注意点

販売仲介契約書を作成する際は、さまざまな法的リスクに注意を払う必要があります。不適切な契約内容により法令違反や高額な損害賠償リスクが生じる可能性があるためです。以下で、契約書作成時に注意すべき法的な注意点を解説します。

曖昧な表現による解釈の相違

契約条項で曖昧な表現を用いると、当事者間で解釈が分かれ、深刻なトラブルに発展する可能性があります。曖昧な表現を避けるために、数値・期限・条件を具体的に記載しましょう。

- 「適切な価格で販売する」

→ 具体的な価格帯や算定方法が不明 - 「必要に応じて報告する」

→ 報告頻度や内容が曖昧 - 「合理的な期間内に」

→ 期間の長さが主観的

「月次で売上実績を報告する」「契約締結から30日以内に」など、明確な表現が望ましいです。また、専門用語についても定義条項で明確にし、当事者間の認識を統一しておく必要があります。

実態と乖離した内容

契約書の記載内容が実際の取引実態と大きく乖離していると、法的効力が否定されたり、当事者の真意と異なる解釈をされたりするおそれがあります。

たとえば、実態と契約書の乖離が生じるケースは、名目上は「仲介契約」としながら実質的には「代理契約」として運用している場合などです。仲介業者が独自の判断で価格設定や契約条件を決定している場合は、実態は代理契約とみなされる可能性があります。契約書作成時は、実際の業務フローや権限関係を正確に反映させましょう。

契約締結後も定期的に実態と契約内容の整合性を確認し、必要に応じて契約内容を見直すようにしてください。

独占禁止法への配慮

販売仲介契約では、独占禁止法に抵触するリスクに十分注意する必要があります。公正取引委員会の流通・取引慣行ガイドラインによると、「流通業者の価格決定権を制限する行為は、流通業者間の価格競争を減少・消滅させるため、原則として不公正な取引方法として違法となる」とされています。販売仲介契約において特に気をつけるべきポイントは、以下のとおりです。

| 注意すべきポイント | リスク内容 |

|---|---|

| 再販売価格の拘束 | 仲介業者の販売価格を指定・拘束 |

| 地域制限 | 過度な販売地域の制限 |

| 排他的取引 | 競合商品取扱いの全面禁止 |

違反時のリスクとして、排除措置命令や課徴金納付命令が下される可能性があります。令和3年度においては、延べ31名に対し、総額21億8026万円の課徴金納付命令が発出されています。

印紙税の取扱い

販売仲介契約書は、請負に関する契約書(第2号文書)や継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)といった課税文書に該当する可能性があります。

国税庁の印紙税額一覧表によれば、「請負に関する契約書(第2号文書)」は契約金額に応じた印紙税が、「継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)」は4,000円の印紙税が課されます。課税文書に該当するかの判断ポイントは以下のとおりです。

| 課税判定のポイント | 判定内容 | 印紙税額(税込) |

|---|---|---|

| 契約期間 | 3カ月を超える継続契約 | 4,000円 |

| 契約金額 | 具体的な取引金額の記載 | 金額に応じた税額 |

| 更新条項 | 自動更新条項の有無 | 課税対象となる場合あり |

印紙の貼り忘れは、過怠税とあわせて本来の税額の3倍に相当する印紙税が課されるため、ご注意ください。

ただし、電子契約を活用すると課税文書ではなく電磁的取引とみなされるため、印紙税が不要です。第7号文書に該当する契約を年間100件締結する場合、40万円(税込)分の印紙税が節約できます。販売仲介契約を取り交わす際には、GMOサインをはじめとした電子契約サービスの利用もご検討ください。

下請法の適用可能性

資本金や取引内容によっては下請法が適用される場合があるため、事前の確認が不可欠です。中小企業庁のガイドラインによれば「親事業者が下請事業者に製造委託等をする場合、下請代金支払遅延等防止法が適用される」とされています。

| 適用基準 | 親事業者 | 下請事業者 |

|---|---|---|

| 製造委託・修理委託 | 資本金3億円超 | 資本金3億円以下 |

| 情報成果物作成委託 | 資本金5,000万円超 | 資本金5,000万円以下 |

| 役務(サービス)提供委託 | 資本金1,000万円超 | 資本金1,000万円以下 |

下請法が適用される場合、書面交付義務・支払期日の遵守・買いたたきの禁止など厳格な規制が課されます。違反時は公正取引委員会からの勧告や企業名公表など、信用失墜につながる可能性があるため注意が必要です。

消費者契約法との関係

仲介業務の対象が消費者向け商品の場合、消費者契約法の規制を受ける可能性があります。消費者の利益を不当に害する条項は無効となるため、契約条項の見直しが必要になる場合もあるでしょう。

- 事業者の損害賠償責任を全額免除する条項

- 消費者の解除権を不当に制限する条項

- 過大な違約金を定める条項

不当な勧誘によって締結された契約は、消費者契約法に基づき取消しの対象となります。仲介業者には適切な教育や管理が求められるため、契約書には消費者契約法を遵守した条項を盛り込み、トラブルの未然防止に努めましょう。

販売仲介契約に関するよくある質問

商品売買の仲介とは?

商品売買の仲介とは、売主と買主の間に立ち、商品の売買契約成立に向けて橋渡し役を担う業務です。仲介業者は当事者にならず、売買契約の成立をサポートする第三者として活動します。仲介業者のおもな役割は以下のとおりです。

- 売主から商品の販売依頼を受ける

- 適切な買主を見つける

- 商品情報の提供

- 価格交渉の調整

- 契約条件のすり合わせ

販売仲介契約と販売代理店契約の違いは?

販売仲介契約と販売代理店契約の違いは、代理権の有無です。代理権の有無によって責任の範囲や業務内容が大きく変わります。

| 販売仲介契約 | ・仲介業者に代理権なし ・売買契約の成立に向けた事実行為(仲介)のみ ・責任は仲介業務の範囲に限定 ・在庫リスクを負わない |

| 販売代理店契約 | ・代理店がメーカーに代わって売買契約を締結 ・民法に基づく代理権を持つ ・契約不履行や商品欠陥について直接責任を負う |

事業者は自社の販売戦略や責任範囲を考慮し、適切な契約形態を選択しましょう。

販売仲介契約と媒介契約の違いは?

販売仲介契約と媒介契約は、法的には同じ準委任契約(民法第656条)です。どちらも売買契約の当事者にはならず、委託者のために事務処理を行う点が共通しています。しかし、実務では使われる業界や適用されるルールに違いがあります。

| 媒介契約 | ・おもに不動産取引で使用 ・宅地建物取引業法に基づく制度 ・手数料に法定上限あり(売買価格の3%+6万円+消費税) |

| 販売仲介契約 | ・商品・サービス取引全般で使用 ・法定の類型はなく自由に決定可能 ・手数料は当事者間の合意で決定 |

業界や商品の特性に合わせて、呼称や契約形態を選択する必要があります。

金融商品仲介業者がしてはいけない行為は?

金融商品仲介業者には、投資者保護と市場の公正性確保のため、金融商品取引法により多くの禁止行為が定められています。おもな禁止行為は次のとおりです。

- 虚偽告知の禁止

顧客に対し虚偽を告げる行為 - 断定的判断の提供禁止

不確実な事項について断定的判断を提供する行為 - 不招請勧誘の禁止

勧誘の要請をしていない顧客への訪問・電話勧誘 - 再勧誘の禁止

契約しない意思を示した顧客への継続勧誘

違反した場合は、業務改善命令や業務停止命令、登録取消しなどの行政処分を受ける可能性があるため、適切な業務運営が求められます。

販売仲介契約書の取り交わしにはGMOサインの利用がおすすめ

販売仲介契約は、メーカーが仲介業者に販売を委託し、効率的に販路を広げるための重要な契約です。契約目的や手数料、リスク分担など多くの条項を盛り込む必要があり、条項が不十分だとトラブルに発展しかねません。記事で紹介した必須項目やテンプレートを参考にして、適切な契約書を作成してください。

また、販売仲介契約書の締結には、GMOサインをはじめとした電子契約サービスの活用がおすすめです。

紙の契約と比べて印紙税や郵送コストの削減が可能で、契約業務や文書管理の効率化が図れるといった実務的メリットが大きいことが特徴です。GMOサインは電子署名法や電子帳簿保存法に準拠しているため高い法的証拠力を備えており、セキュリティ水準も高くて安心です。

販売仲介契約の信頼性を高めながらコストも削減したい企業には、国内シェアNo,1(※1,2)を獲得しているGMOサインの導入をおすすめします。GMOサインでは、月に5通までの電子署名(電子印鑑の挿入)を無料で行える「お試しフリープラン」も用意しています。登録はかんたんですぐに利用できるため、ぜひこの機会にお試しください。

※1. 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)

※2. 電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の送信数(タイムスタンプのみの契約を除く。電子署名法の電子署名の要件より)。 自社調べ(2024年8月)