印紙税法によって、売買契約書には原則として印紙の貼付が義務付けられています。しかし、印紙代は契約金額によって異なり、貼り方や消印(割印)の方法にもルールがあります。

本記事では、物品売買契約書と印紙について、わかりやすく解説します。印紙が不要になるケースや、印紙代を節約できる「電子契約」という選択肢についてもご紹介。電子契約サービス「GMOサイン」を活用すれば、印紙代をゼロにできるだけでなく、契約業務の効率化にもつながります。ぜひこの記事を読んで、売買契約に関する印紙の悩みを解消し、スムーズな契約手続きを実現しましょう。

売買契約書に印紙は必要?

ここでは、なぜ売買契約書に印紙が必要なのか、どのような種類の契約書に印紙が必要なのかをわかりやすく解説していきます。

売買契約書に印紙が必要な理由:印紙税とは?

印紙税は、特定の文書に対して課せられる税金で、契約書が課税文書に該当する場合に必要です。売買契約書は、売主と買主の間で取引内容を証明するための重要な文書で、印紙税法にもとづいて課税対象となります。

印紙税を納めることで、契約の法的な証明になり、のちのちのトラブルを未然に防ぐ役割もあります。印紙税は単なる税金ではなく、取引の安全を確保するための費用とも言えるのです。高額な不動産取引の場合は、印紙税をきちんと納めることで、万が一の訴訟になった時にも、契約内容の正当性を主張する証拠となります。

どんな売買契約書に印紙が必要?

売買契約書に印紙が必要であるかどうかは、印紙税法で定められた「課税文書」に該当するかで判断できます。

課税文書とは、以下の3つに当てはまる文書を指します。

(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

印紙が必要な売買契約書としては、不動産、鉱業権、試掘権、著作権、船舶、航空機などの譲渡に関する契約書があります。たとえば不動産売買契約書は、土地や建物などの不動産を売買する際に作成される契約書です。契約金額が高額になることが多く、印紙税も高額になる傾向があります。

物品売買契約に関しては、すべての取引で印紙が必要になるわけではありません。印紙税法別表第1に記載のある課税文書に該当するもののみです。たとえば航空機や船舶を売買する際に作成される契約書は課税文書に該当するため、印紙が必要になります。また、契約金額に応じて印紙税が異なります。

売買契約書の印紙代はいくら? 誰が払う?

ここでは、不動産売買契約書や物品売買契約書に必要な印紙代や誰が負担をするのか、支払いに関するミスについて、詳しく解説します。

物品売買契約書の印紙代:4000円の印紙が必要なケース

印紙が必要になるのは、印紙税法で定められた文書(課税文書)で、課税文書は第1号文書から第20号文書まで、全部で20種類あります。

売買契約書のうち、第1号文書は不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機、営業権などに関する契約書で、単発の売買に関するものです。

一方で第7号文書は、継続的な取引に関する契約書です。第1号文書に該当しない物品でも、継続的な商品の仕入れ等の売買契約は第7号文書に該当するため、印紙税が課税されます。取引期間が3ヶ月を超える場合、または更新の定めがある場合には、印紙代として4,000円が必要です。

印紙代は誰が負担する?

印紙代の負担については、法律で明確に定められているわけではありません。印紙税法第3条第1項には、課税文書を作成した者が印紙税を納める義務があると定められていますが、これはあくまで納税義務者を定めたものであり、実際に誰が印紙代を負担するかは、売主と買主の間で自由に決めることができます。

一般的には、売主と買主が協議の上、印紙代を折半することが多いですが、どちらか一方が全額負担することも可能です。売買契約書を2通作成する場合は、それぞれ自分が保管する分の書類に貼る印紙税額を負担するというのが一般的です。契約書に「印紙代は、各自が平等に負担する」と記載する場合もあります。

金額を間違えたらどうなる?

印紙代の金額を間違えたり、印紙の貼付そのものを忘れてしまったりした場合、単に「まあ、いっか」で済ませることはできません。印紙税法は、こうした不備に対して、非常に厳しいペナルティを定めています。

本来納めるべき印紙税額よりも少ない金額の印紙を貼ってしまった場合、または全く印紙を貼らなかった場合、「過怠税」という名の追徴課税が課せられることになります。過怠税は、未納の印紙税額の3倍相当という、非常に高額なものですので、避ける必要があります。

本来2万円の印紙を貼るべき契約書に、誤って200円の印紙しか貼らなかった場合、本来の2万円に加えて、その2倍である4万円が過怠税として課せられることになります。つまり、合計6万円もの金額を支払う羽目になるのです。ただし、自ら印紙税の未納を税務署に申し出た場合は、過怠税は1.1倍、つまり2万2千円に軽減されます。ミスをしないように心がけることが重要です。

売買契約書の印紙の貼り方・消印(割印)の仕方

印紙税法で定められた方法で印紙を貼付し、さらに「消印(割印)」という特殊な処理を行うことで、初めて印紙税を納めたと認められます。正しい貼り方と消印の方法を知らなければ、せっかく印紙を購入しても、税金を納めたことになりません。

ここでは、印紙の正しい貼り方から、消印(割印)の仕方まで、わかりやすくいように、解説していきます。これらの手順をしっかりと理解し、実践することで、印紙税に関するトラブルを未然に防げます。

印紙の貼り方

印紙を貼る場所に法律上の決まりはありませんが、一般的には、契約書の表紙や、契約書の本文中に設けられた「印紙貼付欄」と呼ばれる箇所に貼り付けます。契約書に特に指定された場所がない場合には、契約書の冒頭部分や、契約当事者の署名欄の近くなど、印紙が容易に確認できる場所に貼り付けるようにしましょう。

印紙の向きについても、特に法律で定められたルールはありませんが、一般的には、印紙の額面がはっきりと見えるように、縦向きに貼ることが推奨されています。これは、税務署の職員が印紙の金額を確認しやすくするため、という実用的な理由からです。印紙は、切手のように裏面にのりが付着しているので、水分をつけて課税文書に貼ります。ホッチキス(ステープラー)や画鋲など、印紙を傷つけるような方法での貼付は避けるようにしましょう。

消印(割印)とは? 誰の印鑑が必要?

消印(割印)とは、貼り付けた印紙と文書(契約書)の境界線にまたがるように、印鑑を押す行為のことです。印紙が「使用済み」であることを明確にし、再利用を防止できます。消印には「印章または署名」を用いることが認められています。実印である必要はなく、認印やサインでも有効です。

ただし、シャチハタなどの浸透印は、印影が不鮮明になりやすいため注意が必要です。消印に使用する印鑑は、契約当事者全員の印鑑である必要はなく、代表者一人の印鑑を押せば足ります。

消印(割印)の押し方:失敗しないための注意点

契約書を有効にするための重要な手続きです。これらの作業は、印影を鮮明に、かつ印紙と契約書本体に印影が明確にかかるように、割印(消印)を押す必要があります。不鮮明な印影や誤った押し方は、法的効力を損なう可能性があるからです。

具体的な押し方は、印鑑マットを使用し、朱肉は均等に、そして適量をつけましょう。印面を確認後、印鑑を両手で支え、「の」の字を描くように左右に揺らしながら丁寧に押印します。複数枚の書類に割印する場合は、少しずつズラして重ね、全ての書類に印影がかかるように注意しましょう。

これらの注意点を守ることで、あなたの契約書や領収書は、法的にも有効なものとして認められ、将来的なトラブルを未然に防げるでしょう。

消印(割印)を忘れたらどうなる? 放置すると過怠税が発生

消印(割印)を忘れた場合、本来納めるべき印紙税額に加えて、過怠税が課せられる可能性があります。印紙税法では、消印の不備も申告漏れと同様に扱われるためです。

具体的には、消印漏れが発覚した場合、税務署から指摘を受け、本来の印紙税額に加えて、その2倍相当の過怠税を支払う必要が生じる場合があります。また、消印忘れは、意図的な脱税行為と疑われる可能性もあり、税務調査の対象となるリスクを高めます。

消印は、印紙と文書の間にまたがるように、誰の印鑑であるかを判別できる状態で行う必要があります。消印が不鮮明であったり、単に印紙に触れているだけであったりする場合は、消印として認められない可能性があるため注意が必要です。

【注意】印紙の再利用は犯罪! 剥がすと法的責任を問われる可能性も

印紙を再利用する行為は、印紙税法に違反する犯罪行為です。一度使用した印紙を剥がして別の文書に貼り付けることは、印紙税を不正に免れようとする行為とみなされるからです。

印紙を剥がして再利用した場合、懲役や罰金などの刑事罰が科せられる可能性があります。剥がした印紙を再利用しようとした場合だけでなく、剥がそうとした時点で犯罪とみなされることも。印紙は一度使用すると、物理的に損傷させたり、再利用できないように処理したりすることが推奨されます。

売買契約書テンプレート

ここでは、売買契約書テンプレートのメリットとデメリットや選ぶポイントを詳しく説明します。また、本記事では売買契約書のひな形を提供しています。ぜひ業務にお役立てください。

テンプレートを使うべき?

売買契約書のテンプレートを使うことには、多くのメリットがあります。テンプレートには、契約書に必要な項目があらかじめ記載されているため、自分で一から作成する手間を省けます。法律の専門家が作成したテンプレートであれば、法的に有効な契約書を作成することができます。

テンプレートの注意点としては、一般的な内容になっているため、個別の取引に特有の条件やリスクを十分にカバーできない可能性があります。テンプレートをそのまま使用することで、自社の権利や義務を十分に理解せずに契約を締結してしまうリスクもあります。

テンプレートを選ぶポイント:自社の取引内容に合ったものを

売買契約書のテンプレートを選ぶ際には、自社の取引内容に合ったものを選ぶことが重要です。取引内容によって、契約書に記載すべき項目や条項が異なります。物品の売買契約書では、商品の種類や数量、納期などの情報が必要になります。テンプレートを選ぶ際には、条項が最新の法改正に対応しているか、自社の業種や取引規模に合致しているかなどを確認しましょう。

売買契約書テンプレート

物品売買契約書

第1条(目的)

売主(以下「売主」という)は、買主(以下「買主」という)に対し、以下の物品(以下「本件物品」という)を売り渡し、乙はこれを買い受けることに合意する。

本件物品:[具体的な商品名、型番、規格などを記載]

数量:[数量を記載]第2条(売買代金)

本件物品の売買代金は、総額[金額]円(消費税[含む/含まない])とする。第3条(支払方法)

乙は、前条の売買代金を以下の方法で甲に支払うものとする。

支払期日:[支払期日を記載 例:2025年〇月〇日まで]

支払方法:[支払方法を記載 例:銀行振込、クレジットカード決済]

振込先:[銀行名、支店名、口座番号、口座名義を記載(銀行振込の場合)]第4条(引渡)

甲は、本件物品を[引渡場所]において、[引渡期日]までに乙に引き渡すものとする。

本件物品の引渡に要する費用は、[売主/買主]の負担とする。第5条(所有権の移転)

本件物品の所有権は、乙が第3条に定める売買代金の全額を甲に支払った時に、甲から乙に移転するものとする。第6条(危険負担)

本件物品の引渡前に、甲の責に帰すべからざる事由により本件物品が滅失または毀損した場合、その損害は乙の負担とする。第7条(瑕疵担保責任)

甲は、乙に対し、本件物品に隠れた瑕疵があった場合、[期間]以内に通知を受けた場合に限り、修補、代替品の提供、または代金減額のいずれかの措置を講じるものとする。

前項の甲の責任は、本件物品の売買代金を超えないものとする。第8条(契約解除)

乙が、本契約に違反した場合、甲は催告の上、本契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、損害賠償を請求することができる。第9条(協議事項)

本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。第10条(準拠法)

本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。第11条(管轄裁判所)

本契約に関する一切の紛争については、[管轄裁判所名]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約成立の証として、本契約書を2通作成し、甲乙それぞれ署名または記名捺印の上、各1通を保有する。[日付]

売主(甲):

[氏名または会社名]

[住所]

[代表者名(会社の場合)]

[印]買主(乙):

[氏名または会社名]

[住所]

[代表者名(会社の場合)]

[印]

※テンプレートはあくまでひな形であるため、自社の取引内容に合わせて修正・加筆する必要があります。

印紙代を0円に! 電子契約という選択肢【GMOサイン】

ここまでで売買契約の印紙税に関して解説してきましたが、煩雑な点が多いとお感じになったのではないでしょうか。しかし、電子契約であれば印紙税は不要です。

電子契約とは何か、電子契約のメリット・デメリット、そしておすすめの電子契約サービス「GMOサイン」についてご紹介します。

電子契約とは? 紙の契約書との違いをわかりやすく解説

電子契約とは、紙の契約書ではなく、電子データで契約を締結する方法です。電子署名法という法律で、一定の要件を満たす電子署名が付与された電子データは、紙の契約書と同等の法的効力を持つと認められています。

電子契約では、印鑑の代わりに電子署名を使用し、契約書をメールやクラウド上でやり取りします。電子署名には、署名者の本人性を証明する機能があり、改ざんを検知する機能も備わっています。電子契約の普及により、契約業務のデジタル化が進み、企業間の取引がより迅速かつ効率的に行われるようになっています。

電子契約は印紙代以外にもこんなにメリットが!

電子契約には、印紙代の節約以外にも、多くのメリットがあります。紙の契約書と比較して、コスト削減、業務効率化、セキュリティ強化、契約管理の効率化など、さまざまな面で優れています。

GMOサインは、導入実績No.1※の電子契約サービスです。GMOサインは、使いやすさ、セキュリティ、コストパフォーマンスに優れており、多くの企業から支持されています。GMOサインを利用することで、印紙税の節約はもちろん、契約締結にかかる時間や手間を大幅に削減できます。

※導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人) 1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする。自社調べ(2023年11月)

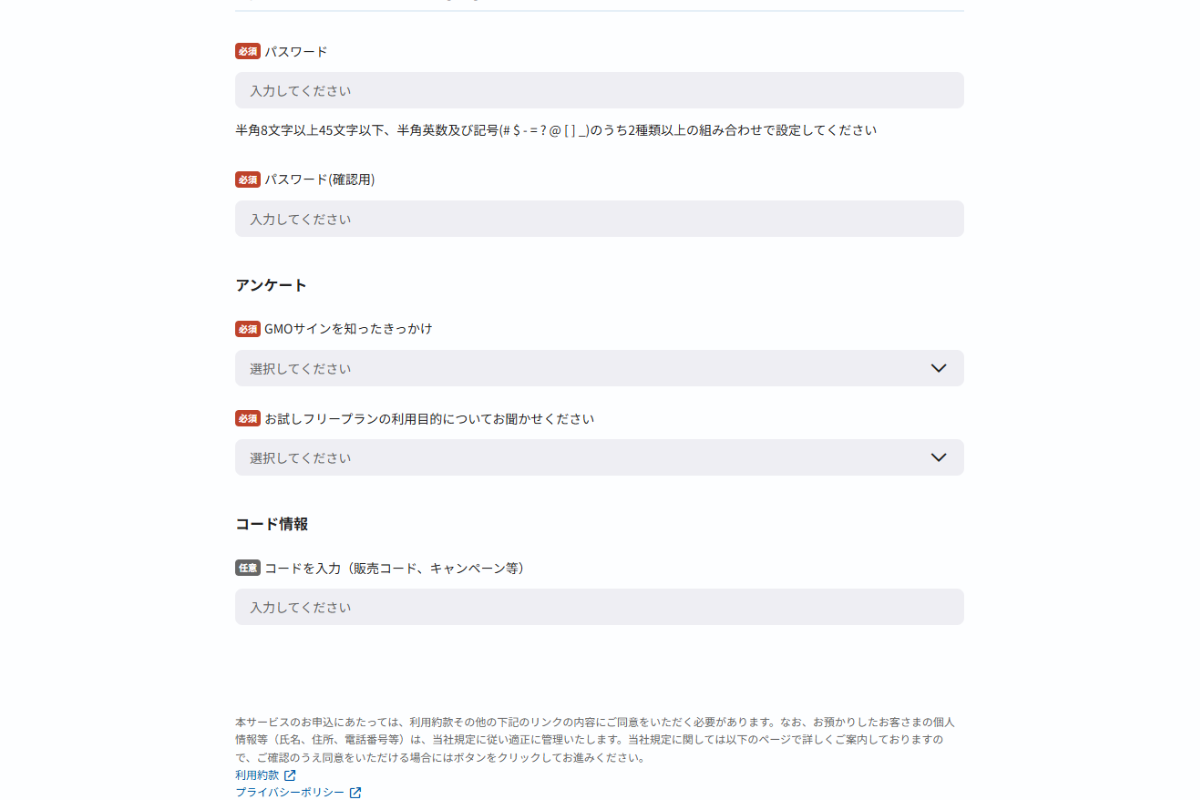

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)

【事例紹介】GMOサインで業務効率化・コスト削減を実現した企業

株式会社歯愛メディカルでは、コスト削減を目的としてGMOサインを導入。主力事業である通販カタログ「Ciメディカル」では、多数のサプライヤーとの商品売買契約書が発生するため、高額な印紙代が課題でした。

GMOサイン導入後は、印紙代や郵送コストの削減はもちろん、契約書の管理・検索においても大きなメリットを実感。現場からの契約書共有依頼にも、検索機能で迅速に対応できるようになりました。また、承認者が締結前に契約内容をチェックすることで、誤字脱字などのミスにも気づきやすくなったとのことです。今後は、社内への啓蒙活動を通じて、電子契約の利用割合をさらに増やしていくことを目指しています。

まとめ:売買契約書の印紙から解放されよう!

今回の記事では、売買契約書と印紙の関係を徹底解説しました。原則、売買契約書には印紙が必要ですが、印紙代は契約金額によって異なり、貼り方や消印にもルールがあります。

電子契約サービス「GMOサイン」なら印紙代は不要!GMOサインは、印紙代の削減だけでなく、契約締結スピードの向上、セキュリティ強化、契約書管理の効率化など、多くのメリットをもたらします。電子署名法に準拠した安全なサービスで、既に多くの企業が導入済されています。

GMOサインを活用し、契約業務にかかる時間やコストを大幅に削減しませんか?まずはお試しフリープランで、GMOサインの主要機能を体験し、自社の業務への活用を試してみましょう。