紙の契約書から電子契約への移行は年々進んでおり、国内企業の77.9%が電子契約を利用しているとの調査結果もあります。導入を検討している企業も多い電子契約ですが、セキュリティ対策を誤ると契約書の改ざんやなりすましといったリスクが生じるので注意が必要です。

この記事では、電子契約のセキュリティについて、リスクや対応方法を解説します。

- 電子契約と書面契約の違い

- 電子契約のセキュリティや注意点

- 電子契約のセキュリティリスクへの対応方法

電子契約のセキュリティリスクを回避するには、電子署名法への準拠やセキュリティ対策が万全に行われた電子契約サービスを選ぶことが重要です。電子印鑑GMOサインのような、認定タイムスタンプや認証局の正当性を証明するルート証明書を活用して高い信頼性を確保しているサービスが推奨されます。

電子署名機能による契約書の改ざん防止や監査ログの記録による契約内容の透明性担保も特徴なので、セキュリティに不安がある方はぜひGMOサインの導入をご検討ください。

- 電子署名により契約書の改ざんを防止

- 認定タイムスタンプで契約締結日時を証明

- クラウド上で契約書を安全に保管できる

- 契約相手もアカウント不要でかんたんに署名可能

- 契約の進捗状況をリアルタイムで確認可能

※1. 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)

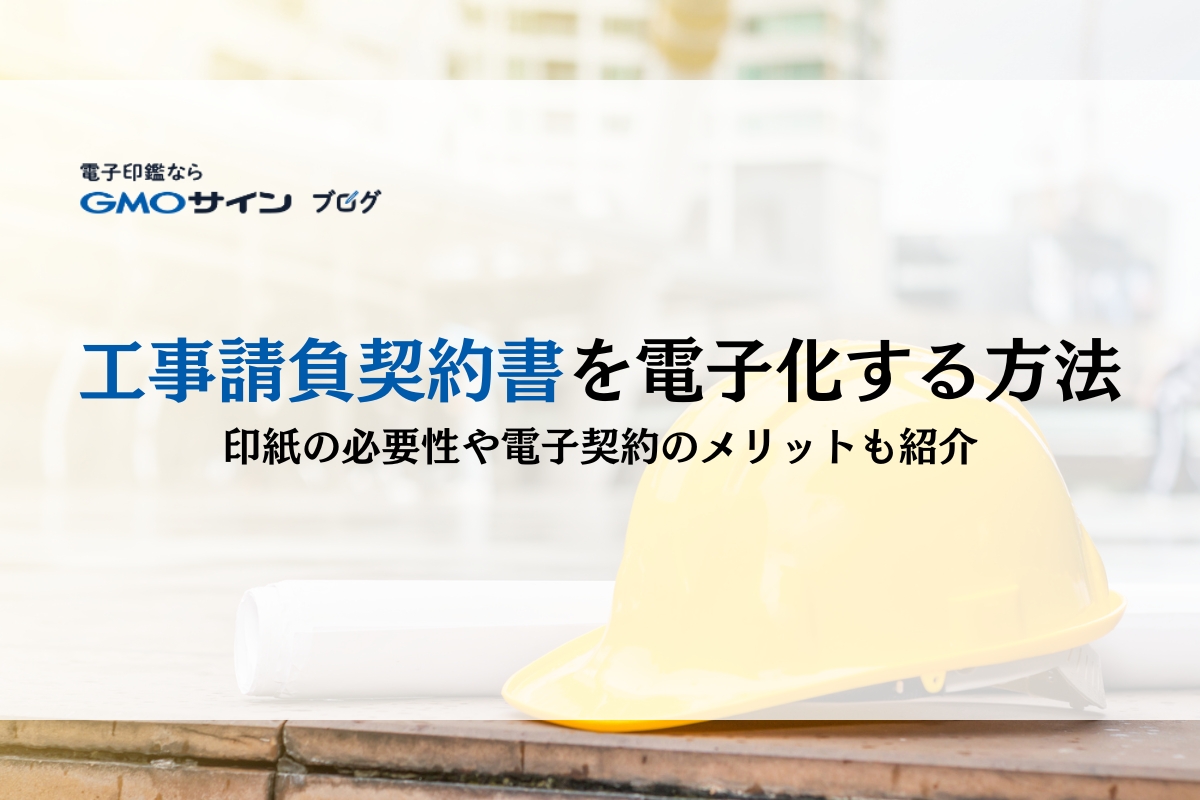

電子契約と書面契約の違い|セキュリティや法的証拠力はどう異なる?

電子契約と従来の書面契約では、本人確認の方法や保管・管理方法などの点で違いがあります。それぞれにメリット・デメリットがありますが、電子契約はペーパーレス化による効率化やコスト削減が可能な一方、デジタルならではのセキュリティ課題にも注意が必要です。

以下では、それぞれの項目について電子契約と書面契約の違いを比較しながら解説します。

法的証拠力

| 種類 | 法的証拠力の違い |

|---|---|

| 電子契約 | ・電子署名法3条の要件を満たす電子署名が付されている場合、本人の作成が推定される ・ただし、任意後見契約や事業用定期借地契約などは電子契約が認められず、公正証書が必要 |

| 書面契約 | ・本人か代理人の署名または押印がある書面は、真正性が推定される(民事訴訟法第228条4項) |

電子契約と書面契約は、どちらも要件を満たすことで同等の法的証拠力を有します。

電子契約でも、当事者本人によって電子署名が付与されていることが認められることで、書面契約と同等の法的証拠力を持つのです。これは電子署名法第3条により「本人による電子署名が行われた電子文書は真正に成立したものと推定される」と定められています。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

引用:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索

本人確認の方法

| 種類 | 本人確認方法の違い |

|---|---|

| 電子契約 | ・メールやSMS認証や認証局による審査によって本人確認を実施 (各電子契約サービスの方式によって異なる) |

| 書面契約 | ・署名によって本人性を担保 (必要に応じて押印・印鑑証明等で強化) |

電子契約では、電子署名によって契約当事者本人であることを証明します。電子署名には利用者の身元を証明する電子証明書が紐付いており、契約時に当事者が本人であることを技術的に担保することが可能です。

一方、書面契約では契約書への実印押印や署名、または必要に応じて印鑑証明書を添付することで本人性を担保します。実印と印鑑証明により、押印した人物が契約当事者本人であることを証明する仕組みです。

保管・管理

| 種類 | 保管・管理の違い |

|---|---|

| 電子契約 | ・契約書データを電子保存し、PCやクラウドからすぐ検索や閲覧が可能 ・物理的な保管スペースが不要で、バックアップによりトラブル時も復元ができる |

| 書面契約 | ・紙の契約書をファイルや金庫で保管し、閲覧には原本の所在確認と取り出しが必要 ・紙は経年劣化し、紛失や火災などで消失するリスクもある |

電子契約は文書のデータをクラウド上やサーバ上に保存します。デジタルデータのため、検索性や共有性に優れ、必要な契約書をすぐにキーワード検索で見つけたり、関係者とオンラインで共有できたりすることがメリットです。また、電子データは劣化せず、バックアップを取っておけば災害時でも復元可能です。

一方、書面契約では紙の契約書を物理的に管理します。紙の原本が手元に保管されるので安心感はありますが、契約書が増えると大きなスペースが必要になり、探すのにも時間がかかるでしょう。

電子契約ならサーバ上で保管できるので、紙に比べ紛失・劣化のリスクは軽減できます。また、アクセス権限を設定すれば許可された人しか閲覧できないよう管理することも可能です。

コストや業務効率

| 種類 | コストや業務効率の違い |

|---|---|

| 電子契約 | ・印紙税は原則非課税(電磁的記録のため) ・印刷や郵送作業が必要ないので、契約締結までの時間と費用を大幅に削減できる ・リアルタイムで契約を締結でき、遠方でも即対応可能 |

| 書面契約 | ・契約書を印刷し、押印や郵送する手間と費用がかかる ・課税文書に該当する場合は収入印紙(印紙税)が必要 ・契約締結に数日〜数週間かかることも多い |

電子契約は印刷・郵送・押印が不要なため、契約締結のスピードが飛躍的に向上し、コストも削減できます。紙の契約書のように郵送の往復を待つ必要がなく、オンラインで即時に契約締結が可能です。

また、紙の契約書に必要な収入印紙税も、電子契約では不要になります。これは、課税文書の作成に電子契約が該当しないためです。 たとえば、紙の契約書では契約金額に応じて数百円〜数千円の印紙税負担がありますが、電子契約に切り替えることでこのコストを削減することが可能です。

セキュリティ

| 種類 | セキュリティの違い |

|---|---|

| 電子契約 | ・電子署名や電子証明書で署名者の本人性を保証 ・タイムスタンプで契約締結日時を証明し、署名後の改ざんは検知可能 ・アクセス権限設定やログで操作履歴を管理できる |

| 書面契約 | ・実印や印鑑証明書で署名者を確認 ・物理的盗難・紛失リスクあり ・改ざん検知は限定的 |

電子契約では、電子署名と電子証明書により契約者が本人であることを技術的に担保します。電子証明書は契約者の身元を確認するデジタルIDであり、紙の契約書における印鑑証明書のようなものです。

一方、紙の契約書では実印と印鑑証明書で本人確認を行いますが、印鑑そのものが盗用された場合、他人が実印を使っても判別が難しく本人性が担保できません。また、紙の契約書では改ざんの有無を目視や筆跡鑑定で確認するしかありませんが、電子契約では電子署名やタイムスタンプによって改ざんがあれば検知可能です。

このようにさまざまな観点で比較してみると、総合的に電子契約のほうがメリットが大きいことがわかります。

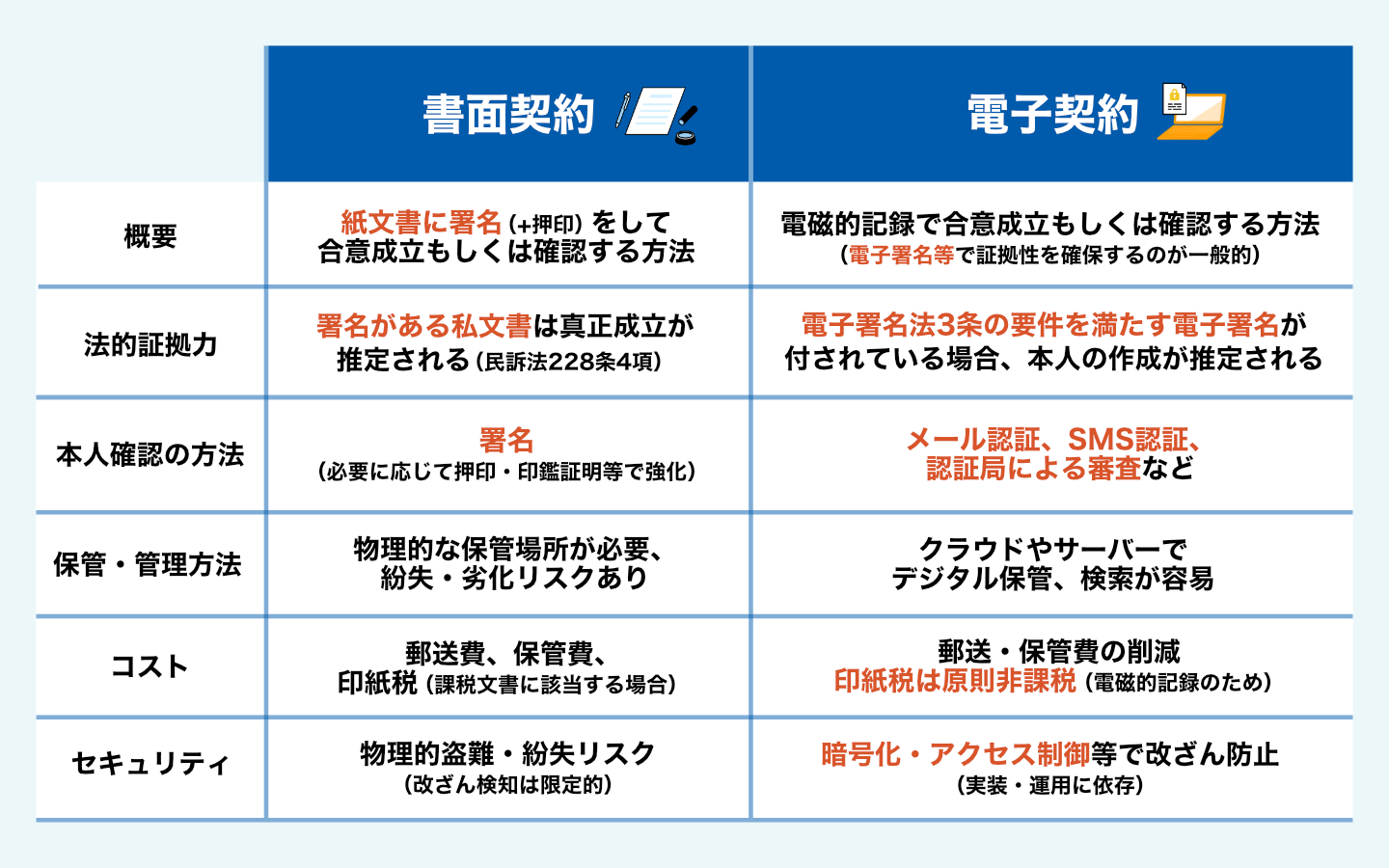

電子契約のセキュリティは大丈夫?リスクや注意点を解説

利便性の高い電子契約ですが、注意すべきセキュリティリスクもいくつか存在しています。

契約内容の情報漏えいや第三者による改ざんなど、電子契約のリスクと注意点についても把握しておきましょう。

契約内容の情報漏えい

電子契約では契約書のデータをネット上でやり取り・保管するため、不正アクセスなどによって契約内容が外部に漏れるリスクがあります。契約書に含まれる重要な情報が第三者に流出すると、取引先からの信頼低下はもちろん、企業が金銭的損失を被る可能性もあるので注意が必要です。

また、サービス提供元がセキュリティ監査や認証を取得しているかも確認し、信頼性の高いサービスを利用することが大切です。

第三者による改ざん

電子契約を締結したあと、権限のない第三者に契約データへアクセスされ、内容を書き換えられたり、不正な署名が行われたりするリスクも見逃せません。改ざんや不正署名によって、契約書が本来の合意内容と食い違い、トラブルや法的紛争に発展する可能性があります。

こうしたリスクを低減するため、電子契約サービスを利用する際には契約書ごとにアクセス権限を設定し、許可されたユーザー以外は閲覧・変更できないようにすることが大切です。また、利用者側でもログインに複数要素認証を利用し、万が一ID・パスワードが漏えいしても第三者が不正に契約書へアクセスできないよう対策しましょう。

サイバー攻撃やウイルス感染

電子契約であっても、インターネットを介する以上サイバー攻撃やコンピューターウイルス感染のリスクはゼロにはできません。サービスの脆弱性を突いた攻撃を受けると、情報漏えいやデータの改ざんだけでなく、ファイルが破壊されたりシステム全体がダウンしたりする可能性もあります。

特に電子契約は紙と違ってデータを容易に複製・拡散できるため、ひとたび攻撃に遭うと多くの機密情報が一度に流出する危険性があります。こうしたリスクに備えるため、利用者側では必ずウイルス対策ソフトを導入し、PCやサーバーを最新の状態に保つことが大切です。

また、信頼できる電子契約サービスを選ぶ際には、データの暗号化保存や不正アクセス検知システムの有無、第三者機関による定期的なセキュリティ診断なども確認しましょう。セキュリティ対策が万全なサービスであれば、仮に攻撃を受けた場合でも被害を最小限に抑えられる可能性が高まります。

文書データの破損

電子契約書はデジタルデータであるため、ファイルの破損や消失にも注意が必要です。たとえば、保存していた契約書のデータが何らかの原因で開けなくなったり、データ自体が消えてしまったりすると、締結済み契約の内容確認ができなくなります。

電子契約でファイル破損が発生するおもな原因は、利用中のPC・ハードディスクの故障や人為的な誤操作です。このリスクへの対策として、定期的なバックアップを取れる仕組みが重要です。

クラウド型の電子契約サービスであれば、サーバー上にデータを保存できるので、誤って削除しても復元できることがあります。データのバックアップ体制が整っていれば、サイバー攻撃や災害、ヒューマンエラーで契約データが消えた場合にも安心でしょう。

電子契約のセキュリティリスクへの対応方法

ここまで電子契約のリスクを述べましたが、適切な対策を講じれば電子契約は安全に利用できます。以下では、電子契約のセキュリティを高めるための具体的な対策方法を解説します。

OSやソフトの更新、ログイン方法の工夫から社内教育まで、取りうる対策を押さえて安心して電子契約を活用しましょう。

セキュリティパッチの更新を行う

セキュリティリスクへの対応方法として基本となるのが、セキュリティパッチの適用です。セキュリティパッチとは、パソコンのOSやアプリケーションなどに脆弱性が見つかった際、開発元が提供する修正プログラムのことです。

定期的にパッチを適用してプログラムを最新の状態に保つことで、脆弱性を突いたサイバー攻撃や情報漏えいのリスクを軽減できます。セキュリティパッチには不具合修正やパフォーマンス向上が含まれる場合もあり、システム全体の安定性も高められます。

多くの場合、開発元サイトやOSの自動更新機能を通じて無償で入手できるので、管理者は常に最新パッチの情報を把握し迅速に適用する体制を整えておきましょう。基本的な管理手順を徹底することで、電子契約システムの安全性を土台から支えられます。

複数認証ログインを使用する

電子契約サービスにログインする際は、複数の認証要素を組み合わせたログイン方式を利用するのがおすすめです。たとえば、ID・パスワードだけでなくSMSで送られるワンタイムコードや指紋・顔認証などを併用することで、ログインのセキュリティ強度が大幅に向上します。

仮にパスワードが漏えいした場合でも、第三者が本人になりすましてログインするなりすまし被害を防ぐことが可能です。電子契約サービスを選ぶ際は、このような二要素・多要素認証に対応しているかをチェックしましょう。

アクセス権限を設定する

電子契約書へのアクセスは許可された人物のみに限定しましょう。電子契約サービスには、ユーザーごと・フォルダごとに閲覧や編集のアクセス権限を設定できる機能があります。

誰でもアクセスできる状態になっている場合、外部の人間が機密契約書を閲覧できてしまい、情報漏えいや不正利用のリスクが高まります。契約ごとに閲覧可能な担当者を絞り込み、ほかの部署や第三者からは見えないように設定することが大切です。

社内でセキュリティリスクを周知する

どんなにシステム面を強化しても、ヒューマンエラーによるリスクは残ります。従業員一人ひとりのセキュリティ意識が低いと、ウイルス感染や情報漏えいの危険性が高まるため、社内でのセキュリティ教育が不可欠です。

従業員に対して定期的にセキュリティ研修を実施し、電子契約を安全に扱うための注意点を共有しましょう。たとえば、フィッシングメールの見分け方や不審なファイルを開かないといった基本から教えることで、マルウェア感染のリスクを減らせます。

また、電子契約の正しい運用手順をマニュアル化して配布し、契約書を私的にダウンロードして持ち出さないなどのルールも周知することが大切です。従業員がセキュリティリスクを自分ごととして捉え行動できるようになれば、組織全体の安全度を飛躍的に向上させられるでしょう。

ウイルス対策ソフトを利用する

ウイルス対策ソフトの導入は、電子契約に限らず情報セキュリティ向上の基本です。契約業務に使用するパソコンやサーバには必ずウイルス対策ソフトをインストールし、最新のウイルス定義ファイルに更新しておきましょう。

ウイルス対策ソフトは、サイバー攻撃やウイルス感染の被害を未然に防ぐことが可能です。メールの添付ファイルやWeb経由でマルウェアが侵入しようとしても検知・ブロックできます。

セキュリティ対策は多層防御が基本になるので、ネットワークファイアウォールやエンドポイントのウイルス対策など、可能な範囲で複数の防御策を組み合わせてリスクを下げるようにしてください。

タイムスタンプと電子署名を併用する

電子契約書には、タイムスタンプと電子署名をセットで付与することをおすすめします。電子署名が契約者本人の署名であることと文書の非改ざん性を保証するのに対し、タイムスタンプはその電子文書がある時刻に存在したことを第三者機関が証明してくれる仕組みです。両者を組み合わせることでセキュリティ強度が格段に増します。

タイムスタンプが付与された契約書は、その時刻以降に内容が変更されていないことを証明できます。契約後に誰かが文書を改ざんしようとしてもタイムスタンプによってその異常を検知できるため、改ざん防止効果を高めることが可能です。また、タイムスタンプにより契約書の成立日時が明確になるため、契約時期に関する紛争にも強くなります。

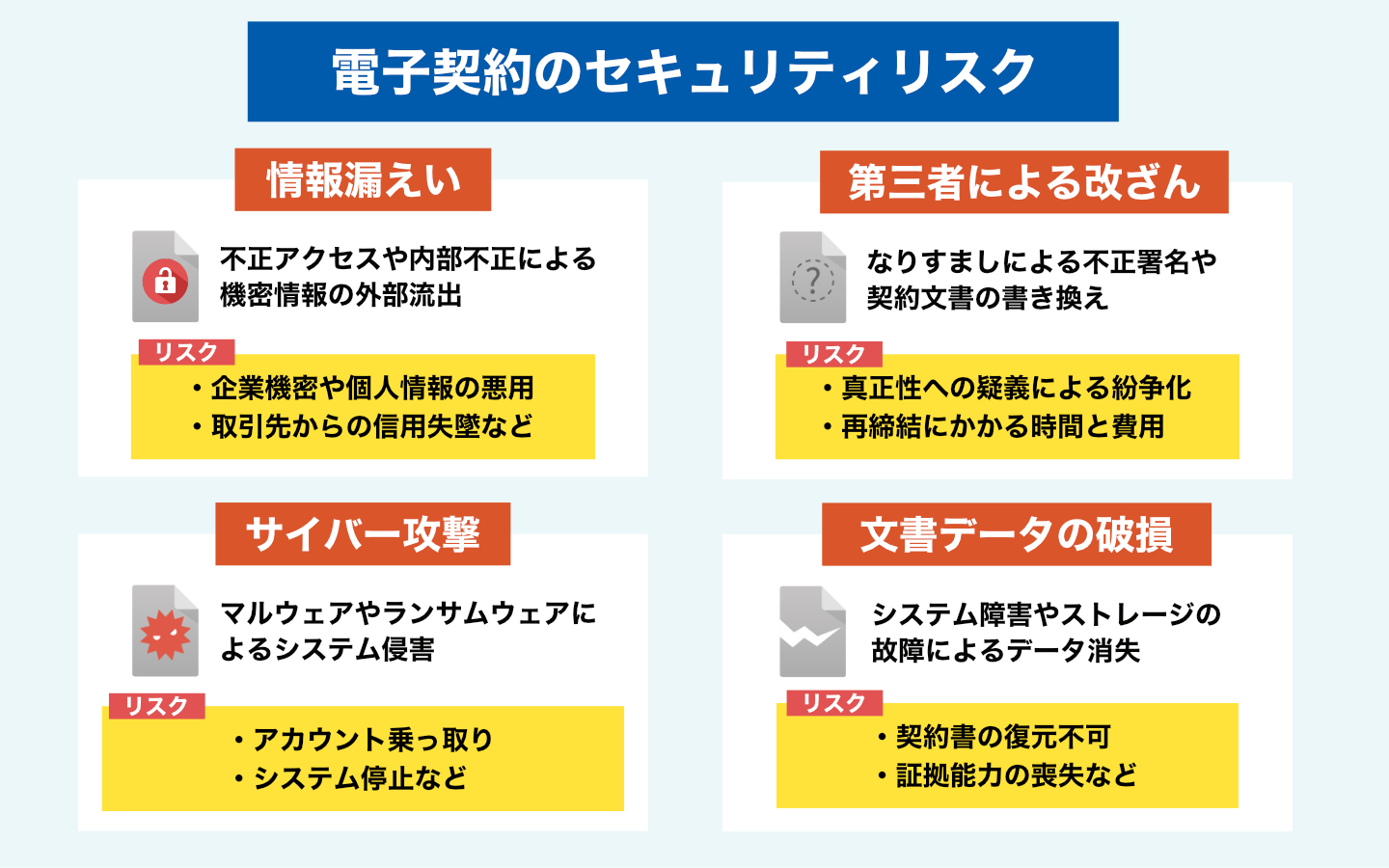

セキュリティが強い電子契約サービスを選ぶポイント

電子契約を導入する際は、セキュリティが強い電子契約サービスを選定することが大切だとお伝えしました。具体的には、以下のポイントに注目して比較しましょう。

データの暗号化に対応しているか

電子契約サービスを選ぶ際は、データの暗号化保存に対応しているか確認しましょう。データの暗号化とは、公開鍵・秘密鍵などの暗号鍵を用いてデータを第三者に解読されないよう変換する仕組みのことです。

電子契約では契約書ファイル自体や送受信経路を暗号化することで、仮に通信を傍受されたとしても内容を盗み見られないように保護します。クラウド型サービスの場合、サーバー上に保存された契約書データが暗号化されていると、万一サーバー自体に不正侵入があっても契約内容を読み取られづらくなります。

データのバックアップが可能か

電子契約サービスにデータのバックアップ機能があるかも重要なポイントです。何らかの障害や人為ミスで契約データが破損・消失してしまった場合でも、バックアップから復元できれば被害を最小限に留められます。

たとえばクラウド型のGMOサインなどは、契約データがオンライン上で保管されているので、災害時にも消失しにくい設計になっていることが特徴です。また、削除済みの契約書を復元できる機能も備えています。こうしたバックアップ体制が整っているサービスであれば、サイバー攻撃や災害、ヒューマンエラー時にもデータを復旧できるため安心です。

自社内サーバーに電子契約システムを構築する場合は、自前でデータの定期バックアップを取る運用を用意しなければなりません。クラウドサービスならバックアップまでサービス側で実施してくれることが多いため、セキュリティに不安がある場合は、信頼できるクラウド型の電子契約サービスを利用することがおすすめです。

アクセス管理が可能か

電子契約サービスのセキュリティを高めるうえで、アクセス管理機能は不可欠な要素です。まず権限を適切に設定することで、契約書の閲覧や編集、承認といった各操作を、ユーザーごとに制限できます。

- 営業担当者:契約書の作成権限のみ付与

- 上長:作成権限に加えて承認権限を与える

このように誰もがすべての機能にアクセスできないようにすることで、セキュリティリスクを抑えられます。

またIPアドレス制限機能も、不正アクセスを防ぐ手段の一つとして有効です。たとえば、社内ネットワークからのアクセスのみを許可することで、外部からの不正な侵入を物理的にブロックできます。

これらとあわせて、二要素認証(2FA)や多要素認証(MFA)へ対応できるとさらに安心です。パスワードに加えて、SMSやアプリによるワンタイムパスワード、生体認証などを組み合わせることで、なりすましのリスクを劇的に低減できます。特に重要な契約書を扱う場合は、これらの認証方式を必須とする運用ルールを策定しておくべきでしょう。

このようなアクセス管理が設定できないサービスの場合は、セキュリティリスクを抱えたまま運用することになってしまうため、適切な電子契約サービス選びが重要です。

第三者機関の認証を取得しているか

サービス提供企業がセキュリティに関する第三者認証を取得しているかどうかも、信頼性を見極めるうえで非常に重要なポイントです。電子契約分野では、下記のような第三者認証があり、所定の要件を満たしたサービスに対して認証が発行されています。

| 認証の種類 | 概要 |

|---|---|

| ISO/IEC 27001 (情報セキュリティ) | ・情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する国際規格 ・情報資産を適切に管理し、機密性・完全性・可用性を維持するための管理体制を評価する認証 |

| ISO/IEC 27017 (クラウドサービスセキュリティ) | ・ISO 27001を補完する形でクラウドサービス特有のセキュリティ管理策を規定した国際規格 ・クラウド固有の課題に適切に対処していることを証明できる |

| ISMAP | ・日本政府が2020年に創設したクラウドサービスのセキュリティ評価制度 ・民間企業においても高度なセキュリティの証明として重視される |

| SOC2 Type2 保証報告書 | ・米国公認会計士協会(AICPA)が定める内部統制の評価基準 ・クラウドサービスやSaaSビジネスにおいて、国際的な信頼性を確立するための重要な認証として位置づけられる |

| JIIMA認証 | ・公益社団法人日本文書情報マネジメント協会が提供する電子帳簿保存法対応ソフトウェアの法的要件認証 ・国税庁の定める技術的要件を満たしていることが第三者によって保証される |

| WebTrust | ・AICPA(米国公認会計士協会)とカナダ勅許会計士協会によって共同開発された国際的な電子商取引認証局監査プログラム ・電子商取引における最高水準の認証 |

| 主務大臣認定 | ・総務大臣・経済産業大臣・法務大臣の3大臣による、電子署名法に基づく特定認証業務の認定制度 ・重要な契約や長期保存が必要な文書を扱う企業にとって、この認定を持つサービスの選択は重要な意味を持つ |

これら第三者機関の認証の有無を見ることで、サービス提供企業のセキュリティに対する本気度や体制レベルをある程度推し量れます。主要電子契約サービスのセキュリティ認証取得状況は以下のとおりです。

| 認証・認定 項目 | 電子印鑑 GMOサイン | クラウドサイン | freeeサイン | ジンジャーサイン | ドキュサイン | ベクターサイン | マネーフォワード クラウド契約 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ISO/IEC 27001 (情報セキュリティ) | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ |

| ISO/IEC 27017 (クラウドサービスセキュリティ) | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - |

| ISMAP | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - |

| SOC2 Type2 保証報告書 | ◯ | ◯ | ー | - | ◯ | - | ◯ |

| JIIMA認証 | ◯ | - | ー | - | - | - | ー |

| WebTrust | ◯ | - | - | - | - | - | - |

| 主務大臣認定 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - |

電子契約サービスの選定時は、第三者認証の取得状況を必ず確認しましょう。認証を取得している事業者は、厳格なセキュリティ基準をクリアしている証拠です。安心して利用するためにも、セキュリティ対策に力を入れているサービスを選ぶことが重要です。

電子契約のセキュリティについてよくある質問

電子契約で気をつけることは?

電子契約を利用する際に気をつけるポイントは、法的証拠力の確保とセキュリティ対策です。具体的には、電子署名法に則った適切な電子署名を付与し、契約書データは改ざんを検知できる状態で保存することが重要です。

契約の種類によっては電子契約が認められないケースがあるため、事前に対象契約が電子化可能か確認しましょう。また、情報漏えいやなりすましを防ぐために、多要素認証のログインやアクセス権限の設定などを必ず行うことも大切です。

電子契約が普及しない理由は何?

電子契約は近年急速に普及しつつありますが、完全に紙の契約書を置き換えるまでには至っていません。その理由としては、法律や制度に対する理解不足、企業文化・慣習の問題などが挙げられます。

特に年配層を中心に契約はハンコを押して紙で交わすものという意識が根強く、電子契約への心理的ハードルが存在します。しかし、日本国内での電子契約導入率はすでに7〜8割に達しており、年々利用数は増加しています。

電子契約ではセキュリティ対策が万全なサービスを活用しよう

電子契約は紙の契約書に比べて便利な点も多いですが、セキュリティ対策を怠ると改ざんや情報漏えいなど思わぬトラブルを招きかねません。

たとえば国内大手のGMOサインは、契約締結時に認定タイムスタンプを付与し、契約書データの存在証明と非改ざん性を保証しています。また、認証局の正当性を証明するルート証明書を使用しているため、高い信頼性を確保していることも特徴です。電子署名機能や詳細な監査証跡の記録により、契約手続きの透明性も確保されています。

GMOサインは高度なセキュリティ機能や誰でも利用しやすい操作性などによって、すでに導入企業数が350万社(※1)を超えているので、取引相手からの信頼も得やすいサービスといえます。月に5件まで文書の送信ができるフリープランも用意しているため、お気軽に利便性や操作感などをチェックしてみてください。

※1. 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)