中小受託取引適正化法(旧下請法)改正でどのように変わる?

下請法の改正内容が複雑で、自社にどのような影響があるのか把握しきれない…

実務ではどのような対応が必要?

改正法への対応が不十分な場合、違反行為として罰則を受けるリスクや取引先との関係悪化につながる可能性があります。この記事では、中小受託取引適正化法(旧下請法)改正のポイントをわかりやすく解説し、事業者が準備すべき具体的な対策をお伝えします。

- 中小受託取引適正化法(旧下請法)の概要

- 法改正の背景と施行スケジュール

- 用語定義変更や価格協議義務化などの主要改正ポイント

- 支払条件変更や契約書アップデートなど実務対応のステップ

法改正に伴う契約書の見直しや新たな取引条件での契約を安心して進めるためには、電子印鑑GMOサインをはじめとした電子契約の活用がおすすめです。

電子契約なら法的要件を満たした安全な契約が締結できるだけでなく、契約プロセスの効率化も図れます。改正法対応で増加する契約業務においても、迅速かつ確実な処理を実現できるでしょう。GMOサインのおもな特徴は以下のとおりです。

- 法的効力を持つ高度な電子署名機能を標準搭載

- 改正法対応に必要な契約書テンプレートを豊富に用意

- 契約の進捗状況をリアルタイムで管理・追跡可能

- セキュリティ面でも最高水準の暗号化技術を採用

- 直感的な操作で誰でもかんたんに利用開始

月5件までの電子契約を無料で利用できる「お試しフリープラン」や資料請求、導入支援サポートも利用できるので、この機会にGMOサインでの電子契約の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

中小受託取引適正化法(旧下請法)とは?

中小受託取引適正化法(旧下請法)は、おもに中小企業の取引における公正を確保するための法律です。業務を委託する企業は改正によってどのような影響があるのか把握しておくことが大切です。

中小受託取引適正化法(旧下請法)の概要や目的などについて確認していきましょう。

法律の概要と目的

そもそも下請法とは、親事業者と下請事業者が取引を行う際、下請事業者が不利な立場に置かれないように保護する法律です。下請代金の支払遅延や不当な値引き要請などを禁止することが明確化されており、独占禁止法を補完する役割を持っています。

中小受託取引適正化法は、下請法が改正されるタイミングで名称を変更したものであり、2026年1月1日から施行されます。

- 法令の名称

- 適用範囲の拡張

- 用語の変更

- 価格協議の義務化など

従来の下請法から上記のようなさまざまな変更が行われます。

下請法から名称変更された理由

以前の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」でしたが、改正によって「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変更されます。

法律の名称が変更されたのは、下請という語感に対して問題があったためです。発注者と受注者が対等な関係ではなく、取引の際に上下関係を想起させる可能性があったので、法律の名称が中小受託取引適正化法に変更されることとなりました。

改正の背景

下請法改正の背景としては、経済的背景や取引環境の問題、制度的な課題などさまざまな理由が考えられます。特に、物価高・価格転嫁問題は主要な課題として取り上げられることが多い要因です。

近年では、労務費や原材料費、エネルギーコストなどが急激に上昇していますが、そのコストを価格に転嫁できず、負担を強いられるケースが多々あります。経済産業省が行った調査では、2025年3月時点で中小企業の価格転嫁率は52.4%でした。

前回の調査と比較して3ポイント改善しており、増額したコストを転嫁できた企業の割合は増えています。ただし、価格交渉をしやすい環境が整ってきてはいるものの、転嫁できた企業と転嫁できなかった企業は二極分離状態にあるため、引き続き改善が求められているのです。

改正の施行日・スケジュール|令和8年(2026年)1月1日から施行

下請法改正の施行日やスケジュールは以下のとおりです。

- 令和7年(2025年)5月16日に国会で下請法等の改正法が成立

- 令和7年(2025年)5月23日に公布

- 令和8年(2026年)1月1日から施行

事業者は、改正法施行前に対象範囲の確認や管理体制の整備などを行う必要があります。新たな適用範囲として従業員数基準が追加されるため、下請事業者が従業員数基準を満たすかどうかを確認し、必要に応じて新たな契約を見直しましょう。

中小受託取引適正化法(旧下請法)改正の主要ポイント

中小受託取引適正化法(旧下請法)改正の主要ポイントは以下の6つです。改正でどのような点が重要視されるのか、それぞれ確認しておきましょう。

用語の定義変更

下請法の改正にともなって、以下の用語が変更されます。

| 変更前の用語 | 変更後の用語 |

| 下請法 | 中小受託取引適正化法 |

| 親事業者 | 委託事業者 |

| 下請事業者 | 中小受託事業者 |

| 下請代金 | 製造委託等代金 |

上下関係を想起させてしまう用語に変更を加えることで、発注者と受注者がより対等な立場で取引を行えるようにすることが目的です。契約書においても用語の変更が反映されるため、適切な修正を行いましょう。

価格協議の義務化

今回の改正では、価格協議の義務化が新たに設けられました。この改正は、発注者が一方的に取引価格を決定することを防ぎ、下請事業者の利益を保護することが目的です。

2 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第一号に掲げる行為を除く。)をすることによつて、中小受託事業者の利益を不当に害してはならない。

(引用:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律|e-Gov法令検索)

(中略)

中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定すること。

下請先から価格の引上げを求められた際は、親事業者は適切に協議を行う義務が課されます。労務費や原材料費、エネルギーコストなどの上昇がある場合、取引価格に反映しないと、買いたたきとして下請法に違反する可能性があるので注意してください。

禁止行為の追加

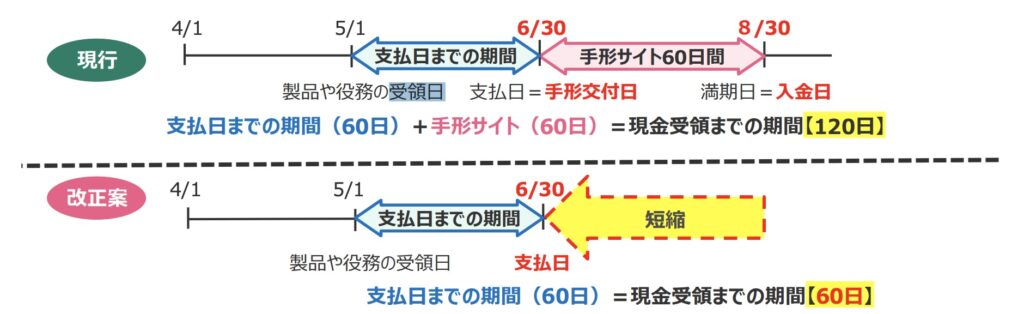

下請法を改正するにあたって、協議を適切に行わず代金額を決定すること以外にも、手形払の禁止が義務付けられます。これまで、親事業者と下請事業者の取引では、代金を手形によって支払うケースが多く見られました。

しかし、手形による支払いは不渡りのリスクを伴ううえ、発行から実際の支払日までに時間がかかるため、下請事業者の資金繰りに支障をきたすおそれがあります。そのため、受注者の保護を目的として、支払期日が経過しても製造委託等代金を支払わないこと自体が禁止されます。

(委託事業者の遵守事項)

(引用:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律|e-Gov法令検索)

第五条 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第一号及び第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

一 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付の受領を拒むこと。

二 製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと(当該製造委託等代金の支払について、手形を交付すること並びに金銭及び手形以外の支払手段であつて当該製造委託等代金の支払期日までに当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用することを含む。)。

支払い手形だけでなく、電子記録債権やファクタリングについても禁止項目に当てはまる可能性があるので注意が必要です。

支払期日の明確化

下請法改正後は、納品日や役務提供日から60日以内に報酬の支払いを行う必要があります。この期間は、経済的な安定性を確保するために重要であり、下請事業者が資金繰りを行いやすくするための措置です。

(製造委託等代金の支払期日)

(引用:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律|e-Gov法令検索)

第三条 製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日。以下同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。

2 製造委託等代金の支払期日が定められなかつたときは委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して製造委託等代金の支払期日が定められたときは委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が、それぞれ製造委託等代金の支払期日と定められたものとみなす。

電子記録債権やファクタリングを用いる際も、支払期日までに代金に相当する金銭を得ることが困難な場合は手形と同様に使用が認められません。現行の下請法のように、受領日から60日後に手形の交付などを行い、その後入金できないので注意が必要です。

また、下請事業者の権利を保護するために、支払いが期限を超えた場合には遅延利息が発生することも明記されています。

(遅延利息)

(引用:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律|e-Gov法令検索)

第六条 委託事業者は、製造委託等代金の支払期日までに製造委託等代金を支払わなかつたときは、中小受託事業者に対し、中小受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

企業は中小受託取引適正化法の施行にあわせて、自社の支払い管理体制を見直すことが大切です。支払い期日の遵守や遅延時の対応などをあらためて明確化しておきましょう。

対象範囲拡大(従業員数基準と運送委託の追加)

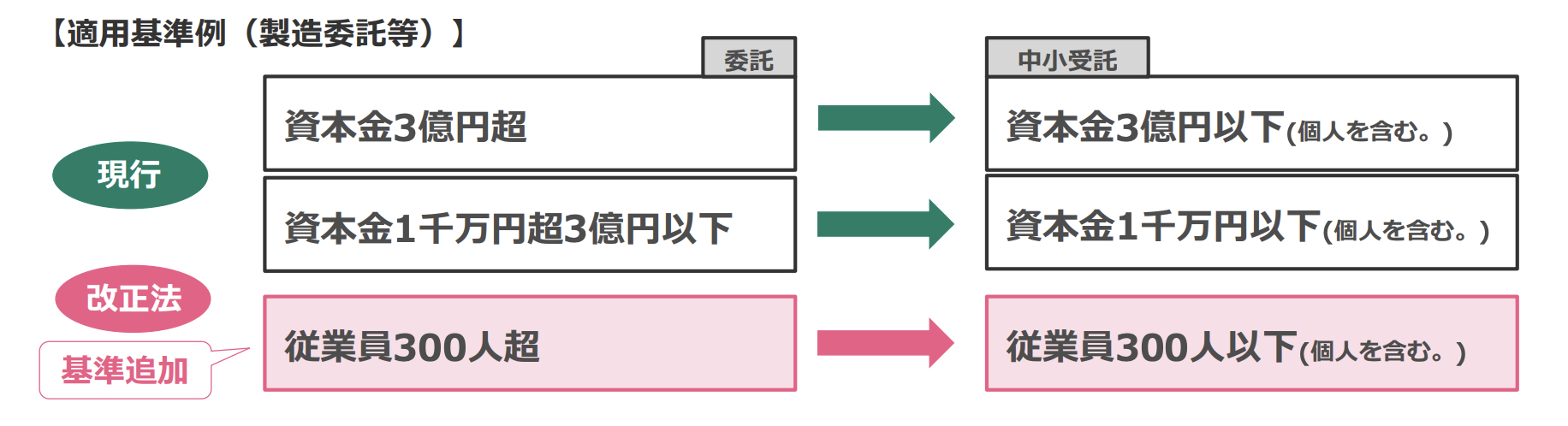

中小受託取引適正化法では、従来の下請法から対象範囲が拡大されます。下請法では、親事業者の資本金額によって下請事業者との関係が定義されていましたが、資本金が少ない企業でも事業規模が大きいケースや資本金が多いものの事業規模は小さいケースなどがありました。

従来の下請法では、実際の状況にあわないことが多々あるため、改正後は資本金基準に加えて従業員数基準が導入されます。この変更により、下請法の適用逃れを防ぎ、中小企業の権益保護を強化することが期待されているのです。

| 業種 | 対象となる従業員基準 |

|---|---|

| 製造委託者(モノを作る委託)の場合 | 300人以下の従業員の企業 |

| 役務提供委託者(サービスを提供する委託)の場合 | 100人以下の従業員の企業 |

具体的な例は以下をご覧ください。

また、特定運送委託が対象取引に追加されることもポイントとして挙げられます。特定運送委託とは、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引のことです。

特定運送委託が対象取引に追加されたのは、運送業者が不利な取引条件を強いられる事例が多数あったことが要因です。運送事業者が荷主から無償で荷役や荷待ちを強いられるという問題が顕在化しており、これを解決するための法整備が求められていました。

違反リスクと罰則・監督体制の強化

改正後の下請法では罰則規定が明確化され、違反が発覚した場合の勧告や指導も強化されています。下請法では、事業を所管する各省庁に認められていたのは調査権限にとどまっていました。

しかし、調査権限だけでは対応が不十分となる事例もあり、公正取引委員会・中小企業庁・所管省庁が連携して執行にあたる、面的執行の強化が求められていたのです。こうした背景を踏まえて新たな中小受託法では、所管省庁の主務大臣に対して、指導および助言を行う権限が付与されています。

(指導及び助言)

(引用:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律|e-Gov法令検索)

第八条 公正取引委員会、中小企業庁長官又は製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、委託事業者に対し、指導及び助言をすることができる。

あわせて、委託事業者が法令違反を主務大臣に通報したことを理由として、委託先である中小受託事業者に不利益な取り扱いをすることも禁止されるようになりました。

七 委託事業者についてこの条の規定に違反する事実があると認められる場合に中小受託事業者が公正取引委員会、中小企業庁長官又はその製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。

(引用:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律|e-Gov法令検索)

法改正に伴って企業が取るべき実務対応のステップ

法改正に伴って企業が取るべき実務対応のステップは以下のとおりです。それぞれの対応について順番に解説していくので、準備を進める際の参考にしてみてください。

対象拡大に伴う新たな下請事業者の洗い出し

改正法では資本金に加えて従業員数が対象の基準に追加されるため、下請法の適用対象となる事業者を見直す必要があります。法改正に伴って新たに追加された中小受託事業者の定義は以下のとおりです。

- 常時雇っている従業員が300人以下の個人事業主または法人であって、委託事業者から製造などの業務委託を受けるもの

- 常時雇っている従業員が100人以下の個人事業主または法人であって、委託事業者から情報成果物作成委託または役務提供委託を受けるもの

(参考:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律|e-Gov法令検索)

従業員数の確認については、取引先の公式ウェブサイトや企業情報データベースなどで行えます。あわせて、新たに対象取引として追加された特定運送委託に該当する取引先がないかどうかも確認しましょう。

支払手段の現状調査と改善

中小受託取引適正化法では手形払が原則禁止になるため、現在の支払い手段を確認する必要があります。電子記録債権を使用する際にも、割引や譲渡に関して一定の制約が課されているので注意しましょう。

振込手数料負担の廃止

下請法の運用基準では、条件を満たしていれば振込手数料を下請事業者に負担させることが可能でしたが、民法上で振込手数料は債務者の負担となることが原則とされています。

企業取引研究会の報告書においては、以下のような解決の方向性が指摘されています。

これまで下請法の運用では、「下請事業者と書面で合意することなく、下請代金を下請事業者の銀行口座へ振り込む際の手数料を下請事業者に負担させ、下請代金から差し引くこと」を減額に当たるとしてきた(下請法運用基準 第4の3(1))。この運用の在り方を見直し、振込手数料を下請事業者に負担させる行為は、合意の有無にかかわらず、下請法上の違反に当たることとし、その旨、解釈を変更して、運用基準において明示すべきである。また、振込手数料に限らず、ファクタリングの手数料など、決済手段を利用する際に伴う費用についても、同様の取扱いとすべきである。

(引用:企業取引研究会 報告書|企業取引研究会)

上記の方向性に則り、振込手数料などを下請事業者に負担させること自体が禁止となる可能性が高いので注意が必要です。

価格協議の社内フロー整備と記録管理

下請法の改正により、親事業者は下請事業者との価格協議を義務付けられるようになりました。この改正に対応するために、企業は社内フローを整備し、価格協議の記録管理を徹底する必要があります。

社内フローの整備で重要なポイントとしては、以下のことが挙げられます。

- 価格協議のプロセスを可視化し、必要なステップを明文化

- 協議に関与する社員を明確に指定

- 必要に応じて、価格協議に関する定期的な会議を設定

記録管理においては、以下のようなポイントを重視しましょう。

- 議事録の作成

- 書面交付の義務化

- 交渉記録や関連資料の厳重な管理

下請法改正に伴う価格協議の社内フロー整備と記録管理は、計画的に実施することで企業のリスクを低減できます。コンプライアンスを確保するうえで不可欠なので、改正にあわせて柔軟に対応できるようにしましょう。

用語変更にあわせた書面・契約書のアップデート

改正下請法において、法律名や用語が変更されるため、親事業者は対応が必要です。社内の書面や契約書を見直し、改正後の内容に適合させることが求められます。

書面・契約書のアップデートを行う際は、現在使用しているすべての書類をリストアップし、どの文書に旧用語が含まれているかを特定します。どこに変更を加えるべきかリストを作成したら、特定した文書を順番に修正しましょう。

改正法に対応したマニュアルの作成と社内周知

下請法の改正により、親事業者には新たな法的義務が課せられるので、改正法に対応するためのマニュアル作成と社内周知が必要です。

社内マニュアルを作成する際は、改正法の目的・背景や新たに導入される義務などについても反映させます。また、違反した場合の具体的な罰則やリスクについても明記することが大切です。

支払サイトの変更に伴う資金調達

手形支払いを用いていた企業は、現金または振込での支払いに切り替える必要があります。その際、手形に依存していた企業にとっては、急な資金繰りに支障をきたすことがあるでしょう。また、改正後は60日の支払期限を厳守しなければならないため、社内体制の見直しが求められます。

電子記録債権やファクタリングも、支払期日までに代金に相当する金銭を得ることが困難であれば使用禁止ですが、条件を満たす範囲であれば問題ないので、状況にあわせて支払方法の柔軟化を図りましょう。

中小受託取引適正化法(旧下請法)に関するよくある質問

下請法が改正されたのはいつ?

下請法は、令和7年(2025年)5月16日に改正法案が可決され成立しました。改正法は、令和8年(2026年)1月1日から施行されます。

2025年の下請法改正で振込手数料はどうなる?

下請法改正に伴い、振込手数料を下請事業者に負担させることが禁止になる可能性が高いです。そもそも民法上では、振込手数料は債務者の負担となることが原則とされています。

企業取引研究会の報告書では「合意の有無にかかわらず、下請法上の違反に当たることとする」という解決の方向性が示されていました。そのため、改正下請法施行後は、振込手数料を下請事業者に負担させることが禁止される見込みです。

中小受託取引適正化法により「下請け」の用語は廃止される?

中小受託取引適正化法では、発注者と受注者の関係が対等であることを強調するために、「下請け」ではなく「中小受託事業者」という用語に変更されます。

ビジネスの場においては、取引関係や契約の効力にも影響を与える可能性があるので、正確な用語を使用することが大切です。

委託事業者は、令和8年(2026年)の施行開始に向けた早めの対応が必要

中小受託取引適正化法(旧下請法)は、2026年1月1日から施行される新しい法律です。物価高や価格転嫁問題などが改正のおもな理由で、用語の変更や価格協議の義務化、対象範囲拡大などさまざまな変更が加えられています。

特に、業務を委託する親事業者は、新たな要件が課せられるため内容について確認が必要です。法改正にあわせて、新たな下請事業者の洗い出しや支払手段の現状調査などの実務対応を必ず行いましょう。義務化される価格協議の社内フロー整備やマニュアルの作成・社内周知まで徹底しておくことが大切です。

電子契約は、押印やサインの代わりに電子署名という技術を活用することで、紙の契約書と同等の法的証拠を担保できます。印刷や担当者による押印、郵送の手間がなく、最短で即日中に契約書の取り交わしが可能なのも大きなメリットです。重要な文書の安全性を高めたい方や業務の効率化を図りたい事業者は、検討してみてはいかがしょうか。

免責事項(本記事のご利用にあたって)

本記事は、法律および契約に関する一般的な情報提供を目的として作成したものであり、いかなる個別案件についての法律意見・法律相談を行うものではありません。具体的なご判断や手続きを行う際には、必ず弁護士や公認会計士などの資格を有する専門家へご相談ください。本記事の内容は執筆日時点の法令・情報に基づいており、将来の法改正や制度変更等により予告なく修正が必要となる場合があります。当社は、本記事を利用または参照したことにより生じたいかなる損害についても責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。