勤務間インターバル制度とは、2019年の働き方改革で制定された新しい働き方です。しかし、どのような制度なのかご存じでない方も多いでしょう。本記事では、勤務間インターバル制度の概要や助成金の利用方法、メリットやデメリットなどについて詳しく解説します。

勤務間インターバル制度とは

勤務間インターバル制度とは、勤務終了後にインターバルと呼ばれる一定時間以上の休息時間を確保する制度です。

社員が残業をする際には、深夜まで働くこともあるでしょう。しかし、遅くまで残業したにもかかわらず、翌日は普段通りの時間に出社しなければいけないとなると、社員の心身に大きな負担がかかってしまいます。

勤務が終わった後にインターバルを確保することによって、社員の休息や睡眠時間を確保したりワークライフバランスにもとづいた働き方ができるようになったりする点が、勤務間インターバル制度の大きな目的なのです。

勤務間インターバル制度が成立した背景

勤務間インターバル制度は、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間設定改善法)の改正によって成立した制度です。当該法律は時限立法として1992年に制定され、長期間利用されなかった法律でしたが、2019年の働き方改革で全般的な見直しが行われたのです。

以前の内容では、社員の労働時間の始業と終業の時間を設定したり、社員が年次有給休暇を取得しやすい職場環境を整備したりするルールが定められていた程度でした。しかし、働き方改革を契機として、このような内容を基盤として社員の福祉や健康を確保するために企業が行うべきことが勤務間インターバル制度として具体化されたのです。

導入が進んでいない現状

現代では1年間に有給を5日取得以上取得させることが企業に義務づけられるようになるなど、社員が働きやすい環境が整備されつつあります。

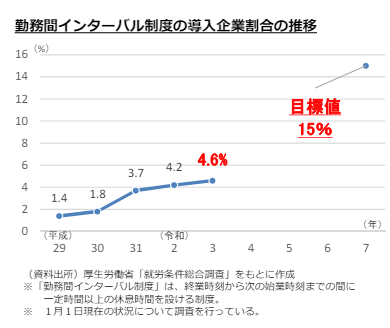

また導入実績も以下の図のようになっています。

年々増加傾向にはありますが、令和7年度の目標値である15%には大きく届いていません。また伸び率も鈍くなっていますので、実施義務に変更するなどの措置がないと達成は難しいでしょう。

勤務間インターバル制度の導入には助成金が利用できる

中小企業が勤務間インターバル制度を導入する場合には、国からの助成金を活用できます。そこで、対象となる企業や費用や機器などについて詳しく解説します。

支給対象となる企業

支給対象となる企業は、以下のすべての要件を満たす中小企業です。

- 勤務間インターバルを導入していないか、すでに休憩時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって対象となる社員がその企業に所属する社員の半数以下である、もしくは休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している

- 対象となる事業所において、交付申請および支給申請時点で36協定が締結・届出されている

- 対象となる事業所において、原則過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態がある

- 対象となる事業所において、交付申請時に1年間で5日以上の有給休暇の取得に向けて就業規則など社内ルールを整備している

- 労災を適用している

助成金の対象となる費用や機器

対象となる費用項目については、以下の例が挙げられます。

- 社会保険労務士や中小企業診断士などの外部専門家によるコンサルティング費用

- 労務管理を行うソフトウェアやシステムの導入にかかった費用

- 業務効率化に役立つ機器の導入など

支給額は成果目標の達成度合いによる

勤務間インターバル制度の助成金は、導入時に一律の金額が支給されるわけではありません。ご紹介した費用や機器を対象として、目標として掲げた成果をどこまで達成できたかに応じて、かかった費用の一部が支給されるという仕組みになっています。

勤務間インターバル制度のメリット

勤務間インターバル制度には、以下のようなメリットがあります。

- 社員の健康維持に役立つ

- ワークライフバランスの実現

それぞれ詳しく解説します。

社員の健康維持に役立つ

勤務間インターバル制度を導入すれば、残業が深夜までかかっても一定の休息時間を確保できます。そのため心身の健康維持に役立ち、業務に支障が生じる可能性も減らせます。

ワークライフバランスの実現

勤務間インターバル制度を導入することで、ワークライフバランスを重視している企業という印象を社内外に与えられます。そのため、社員にとっては働きやすい環境であることから人材が定着することにくわえて、求職者に対するアピール効果としてよい人材が集まることが期待できるでしょう。

勤務間インターバル制度のデメリット

しかし、勤務間インターバル制度には、以下のようなデメリットが考えられます。

- 実際の導入には試行錯誤が懸念される

- 助成金の対象となるのは中小企業のみ

- 支給額を成果で評価される点も課題

それぞれ詳しく解説します。

実際の導入には試行錯誤が懸念される

勤務間インターバル制度を導入するには、ルールの検討や実際に導入して試行錯誤するなど、かなりの手間がかかると思われます。社員にとっては便利に思える制度ですが、実際に導入されると思いもしなかった不利益をかぶるケースは十分考えられます。

助成金の対象となるのは中小企業のみ

勤務間インターバル制度の助成金が支給されるのは、中小企業に限られます。大企業は自社のリソースで対応できる可能性がありますが、助成金の対象とならないことから導入に積極的になるとは考えづらいでしょう。

支給額を成果で評価される点も課題

助成金で支給される金額が成果で評価される点も、企業にとっては大きなハードルです。もし大きなコストをかけておきながら成果が認められず、ほとんど支給されなかった場合には企業運営にとって大きな障害となるため、本末転倒になりかねないリスクが考えられます。

勤務間インターバルを導入した場合の働き方の事例

勤務間インターバル制度を導入した場合における社員の働き方を見てみましょう。

残業によって翌日の始業時間がずれ込む

勤務間インターバル制度では、社員の勤務時間の就業から翌日の始業までのインターバルには企業のルールによって異なりますが、11時間確保しなければいけないことが規定されているケースで考えてみましょう。

たとえば、定時が朝8時から夕方17時までの企業で働く社員が夜23時まで残業したとします。その時点から11時間のインターバルが必要なので、当該社員の翌日の始業時間はうしろ倒しになって午前10時からとなるのです。

うしろ倒しにしたことで発生する勤務していない時間の扱い方

このように勤務間インターバル制度によって定時である8時に出社できず、朝10時から始業となった場合には8時から10時までの2時間は勤務していない状態が発生してしまいます。

しかし、勤務間インターバル制度を導入しておけばこの2時間は有給扱いとして、その日の終業時間も定時の17時までなります。このように残業してもきっちり休息をとることができ、また翌日に働いていない時間にも賃金が発生する点が勤務間インターバル制度の魅力といえます。

インターバルの時間だけでなく、運用方法も異なる

先ほどの例では、残業によって翌日の始業時間がうしろ倒しになるケースをご紹介しましたが、勤務間インターバル制度では時間ではなく運用方法も企業が独自に決められます。

同様の例でも、翌日の始業時間が2時間遅れる分その日の勤務時間を10時から19時にする方法なども考えられるのです。このように勤務間インターバル制度は企業の裁量が大きいので、社員の働き方が柔軟になるでしょう。

勤務間インターバル制度の導入で必要な作業

勤務間インターバル制度を導入する際には、社員の残業によって翌朝の始業時間がうしろ倒しになるなど勤怠管理の複雑化が予想されます。そこで、この制度を導入する場合に必要な作業について詳しく解説します。

労働時間の現状を洗い出して課題を把握する

勤務間インターバル制度を導入する前には、現在の労働時間の状況を洗い出して分析するとともに、どんな課題があるのかを把握する必要があります。課題を把握しておけば、勤務間インターバル制度の導入によって期待できる効果が見えてくるでしょう。

また課題を把握するうえでは、経営陣だけでなく現場からの声をヒアリングすることが重要です。部署によって求める制度の在り方が異なるケースも考えられますので、なるべく多くの社員の意見を取り入れる必要があるでしょう。

ルール化する必要がある

勤務間インターバル制度は、企業でルール化しておく必要があります。この制度は社員の柔軟な働き方を促進しますが、どのようなケースでも容認してしまうと担当者に大きな負担がかかってしまうでしょう。

そのため、考えられるケースをできるだけ想定しておき、それぞれの場合における対応を就業規則などでルール化しておくことが求められるのです。

テスト導入もおすすめ

本格的に導入する前に、一度テストとして勤務間インターバル制度を実施してみる方法もいいでしょう。実際に運用した場合の問題点を新しく見つけることが期待できますので、制度をより自社にあったものに洗練できるでしょう。

勤務間インターバル制度の導入には就業規則の変更や労働協約の締結が必要

勤務間インターバル制度の導入にあたって、常時10人以上の社員を抱えている企業では、就業規則を変更する義務とその旨を労働基準監督署へ届け出る義務があります。

企業に労働組合が存在する場合には、企業だけで就業規則を変更することはできず、労働組合の合意も必要です。そのために、労働協約の締結も求められるのです。

勤務間インターバルに関するよくある質問

「勤務間インターバル」とはどういう意味ですか?

勤務間インターバルとは、前日の勤務終了時から翌日の勤務開始時までの間に、一定時間の休息を確保する制度のことを指します。この制度の最大の目的は、労働者の心身の回復を促し、健康を守ることにあります。

具体的には、終業時刻から次の始業時刻までの間に、最低限の休息時間を設けることで、十分な睡眠や私生活の時間を確保できるようにします。欧州では既に法制化されており、日本でも2019年4月から労働時間等設定改善法に基づき、企業の努力義務として導入が進められています。

勤務間のインターバルは、何時から何時までですか?

勤務間インターバルの時間帯は、労働者が仕事を終えた瞬間から次の勤務が始まるまでの全時間を対象としています。たとえば、夜10時に仕事を終えた場合、次の日の始業時間までに必要なインターバル時間を確保する必要があります。

この時間には通勤時間も含まれるため、実質的な自由時間はインターバル時間から通勤時間を差し引いた分となります。

勤務時間インターバルは11時間必要ですか?

勤務間インターバルの時間については、日本では法律で一律に定められた最低時間はありません。しかし、厚生労働省のガイドラインでは「11時間以上」が推奨されています。

これはEU諸国の労働時間指令に基づく基準を参考にしたものです。ただし、業種や職種によって適切なインターバル時間は異なる可能性があるため、段階的に9時間から始めるなど、各企業・事業場の実情に応じて定めることができます。

勤務間インターバル制度は状況にあわせてうまく運用する点がポイント

勤務間インターバル制度は一見便利な制度ですが、導入時には企業や担当者に大きな負担がかかることが予測されます。また社員にとっても、出社時間がバラバラになって一体感が欠如してしまうなどの不都合が起こりかねません。

そのため、勤務間インターバル制度を運用する際にはテスト導入などで課題や改善点を模索して、自社にあったルールにすることが重要です。また導入後も企業の成長や社会情勢の変化など状況によってルールの改定が求められる事態が考えられますので、随時変更することが求められるでしょう。