2025年4月1日付で、トラック法とも呼ばれる「貨物自動車運送事業法」が大きく改正されました。

本改正により運送契約締結時の書面交付や実運送体制管理簿の作成など新たな義務が発生しています。改正内容を正しく理解し、日々の業務に反映できているかどうかが、今後の取引の信頼性を左右するといえるでしょう。

この記事では、改正の背景や主な改正ポイント、そして荷主・運送事業者が取るべき実務対応までわかりやすく解説します。よくある質問もまとめているので、自社で対応すべき状況を確認するうえで参考にしてください。

【無料進呈】おすすめお役立ち資料のご案内

改正貨物自動車運送事業法とは?

改正貨物自動車運送事業法は、2024年5月に公布され、2025年4月1日から施行された物流関連法改正の一つです。

改正の3本の柱は、次のとおりです。

- 運送契約の見える化

- 委託階層の適正化

- 運送体制の明確化

これにより荷主企業・運送事業者双方に新たな義務が課され、契約や委託管理のあり方が大きく見直されることになります。

改正の背景

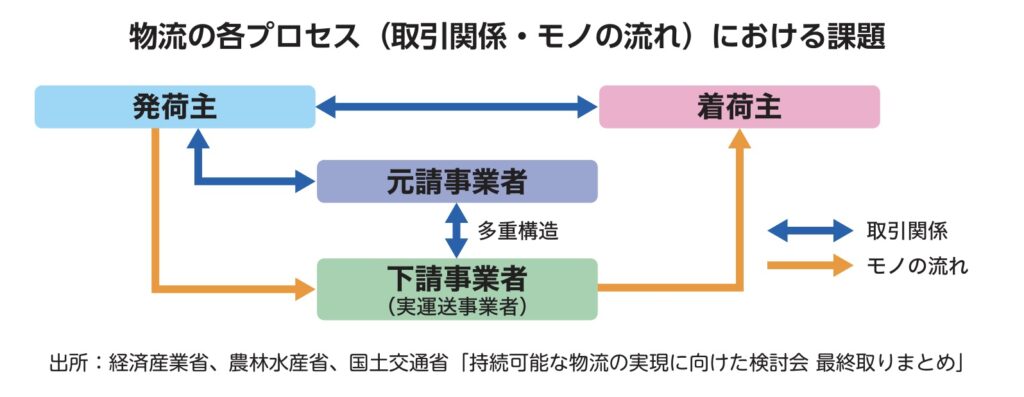

今回の法改正は、物流業界の深刻な課題を解決するために行われました。

とくに「物流の2024年問題」と呼ばれる輸送力不足は、トラックドライバーの時間外労働に上限が設けられたことで、従来からの人手不足が改めて可視化されました。

ドライバー不足の背景には、依頼元である荷主の都合で発生する長時間の待機や積み下ろしなどの作業、さらに口頭契約や多重下請け構造による取引の不透明さがあります。

政府はこの問題を解決するため、「物流革新に向けた政策パッケージ」を策定し、取引環境の適正化を進める方針を打ち出しました。

改正貨物自動車運送事業法は、その具体的な対策の一つとして位置づけられています。

改正の目的

今回の法改正は、日本の物流を将来にわたって持続可能な仕組みへ改革することが1番の目的です。

政府が策定した「物流革新に向けた政策パッケージ」では、口頭契約や多重下請け構造といった不透明な取引を見直し、運送契約の書面交付や実運送体制管理簿の作成を義務化しています。さらに、一部の事業者には管理規程の整備も求めています。

こうした取引の「見える化」によって荷待ち時間の削減や労働条件の改善を進め、業界全体のコンプライアンスを強化しながら、安定した物流システムの実現を目標としています。

主な改正ポイント

法改正のポイントとして、大きく4点義務づけられました。順に見ていきましょう。

運送契約締結時の書面交付義務化

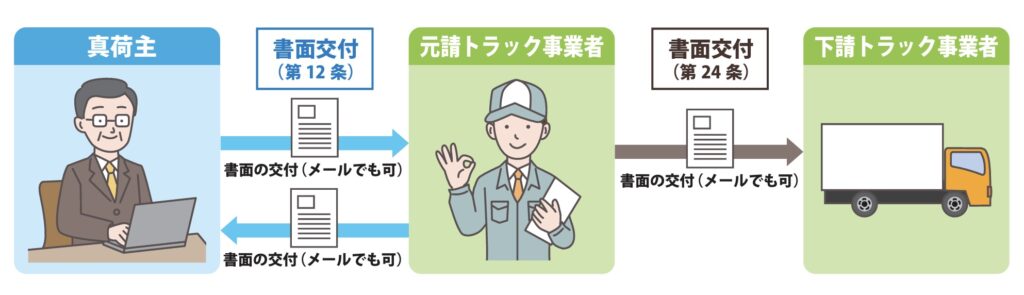

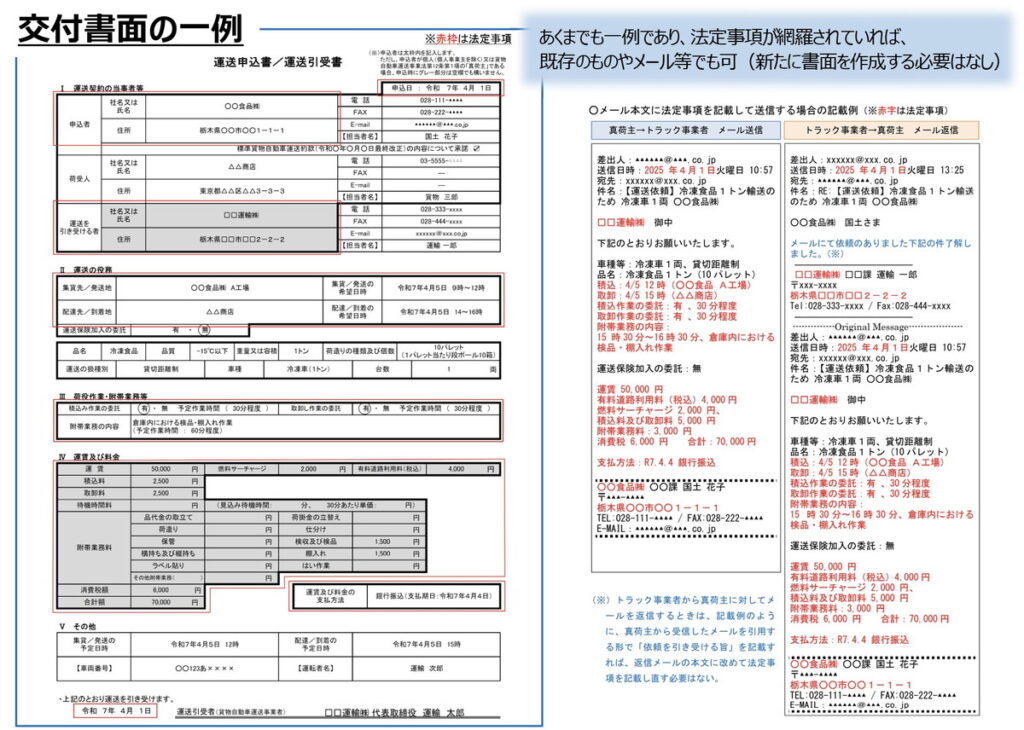

1つ目は、運送契約を結ぶ際の書面交付の義務化です。

これまでの取引は口頭契約やあいまいな取り決めが多く、運賃や荷役作業の費用が不透明な状態でした。さらに、ドライバーへの不当な低運賃や追加作業の強要といった状態も発生していたため、このようなトラブル防止が目的とされています。

書面交付義務のポイントは、次のとおりです。

| 交付義務 | 貨物の運送を委託する「真荷主」と運送する「事業者」双方 運送する「事業者」からさらに委託する場合は「事業者」のみ |

| 記載事項 | 1.運送役務の内容・対価運送契約の内容 2.対価(荷役作業・附帯業務等が含まれる場合) 3.特別な費用(高速道路利用料・燃料サーチャージ等) 4.契約の当事者の氏名・名称及び住所 5.運賃・料金の支払方法 6.書面を交付した年月日 |

| 交付方法 | 書面またはメールなど電子データも可 |

| 保存期間 | 交付した日から1年間の保存義務あり |

書面交付には2パターンあり、発注者に応じて双方または片方のみの義務が発生する点に注意しましょう。

また、交付書面のフォーマットは、国土交通省や全日本トラック協会のHPに掲載されています。

こちらから引用して作成するか、フォーマット作成済の場合は法定項目が記載されているか確認のうえ活用しましょう。

2次請け以内に制限する努力義務(健全化措置)

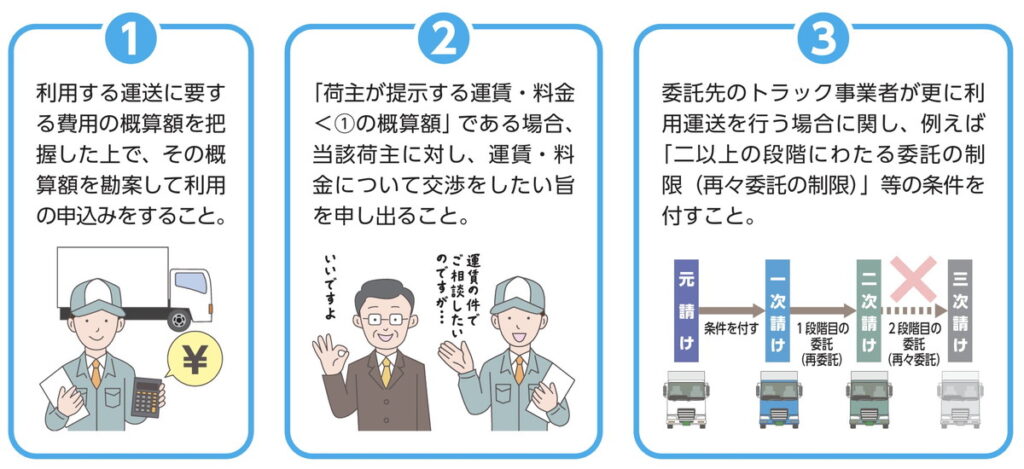

2つ目は、2次請けまでに制限する努力義務です。

多重下請け構造を減らし、実際に運送する事業者やドライバーに適正な運賃・料金が届くようにするための「健全化措置」の一つです。

具体的には、次のような健全化措置を講じる必要があります。

運送利用管理規程に記載する項目は、次のとおりです。

- 健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項

- 健全化措置の内容に関する事項

- 健全化措置の管理体制に関する事項

- 運送利用管理者の選任に関する事項

なお、運送利用管理者は、経営に参画する役員等から1人選任する必要があります。

届出義務もあるので、利用運送量が100万トン以上となった年度の翌年度の7月10日までに「運送利用管理規程届出書」と「運送利用管理者選任届出書」の提出を忘れず行いましょう。

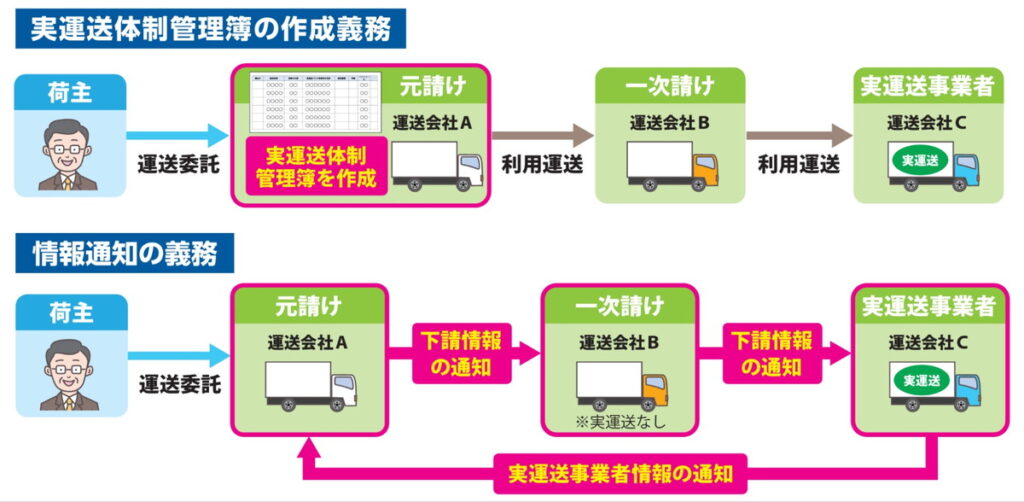

実運送体制管理簿の作成・保管義務

3つ目は、実運送体制管理簿の作成・保管義務です。

従来は、元請事業者が下請事業者に再委託する際の情報が不透明で、末端のドライバーが不適切な条件で働かされるケースが問題視されていました。

実運送体制管理簿のポイントは、次のとおりです。

| 作成義務 | 運送する「元請け事業者」 ※真荷主から1.5トン以上の貨物の運送依頼があった場合 |

| 記載内容 | 1.実運送の商号又は名称 2.実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間 3.実運送事業者の請負階層(1次請け、2次請け等) |

| 通知の流れ | 元請事業者 → 下請事業者 → 実運送事業者 → 元請事業者 |

| 保存期間 | 運送完了日から1年間の保存義務あり |

実運送体制管理簿の作成は、元請け事業者が行いますが、自社で実運送する場合や貨物が1.5トン未満であれば作成不要です。

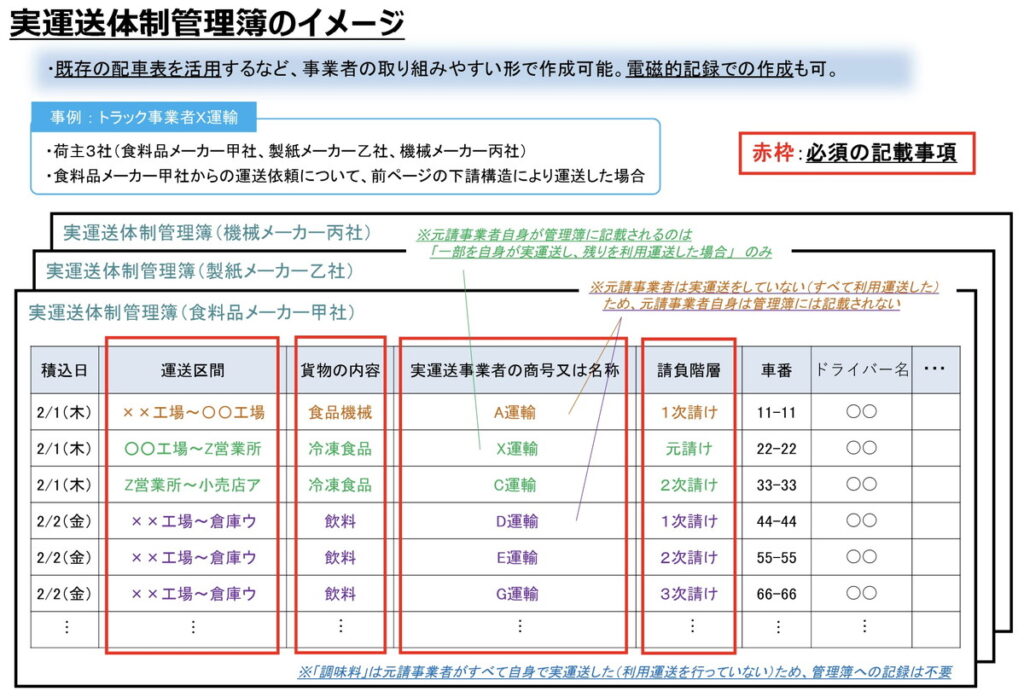

実運送体制管理簿のイメージは、次のとおりです。

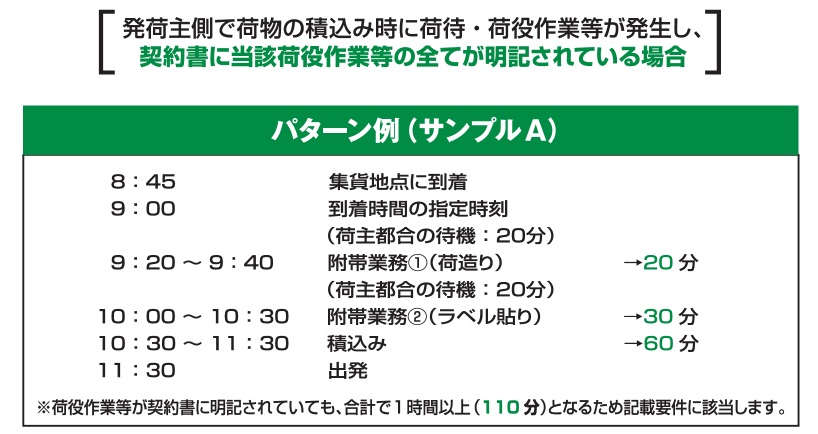

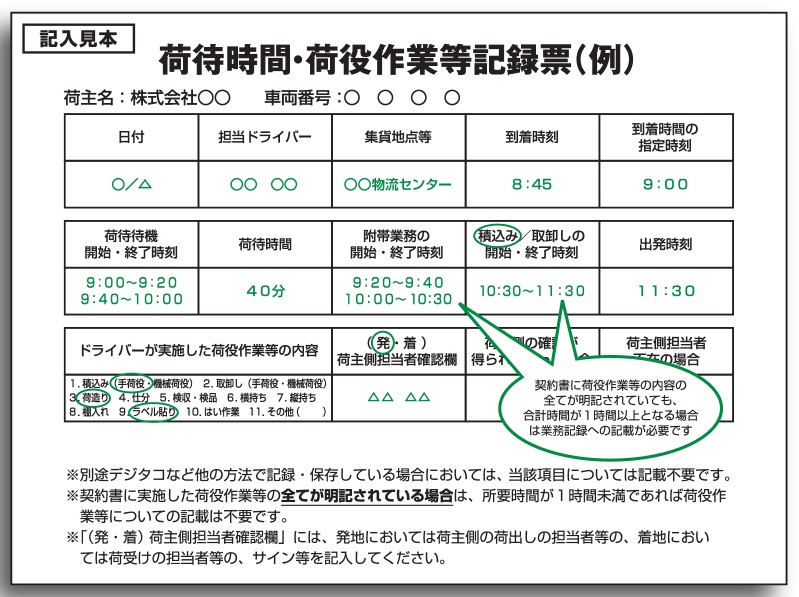

荷待ち時間・荷役作業等の記録が全事業者義務化

4つ目は、荷待ち時間や荷役作業の業務記録義務の対象が全車両に拡大される点です。

荷待ちや荷役作業による長時間労働を減らし、運送事業者がその作業に見合った適正な運賃や料金を受け取れるようにすることが目的です。

荷待ち時間・荷役作業等の記録のポイントは、次のとおりです。

| 記録内容 | 集荷・配送地点での到着・出発日時、 荷積み・荷降ろしの開始・終了日時 |

| 記録時刻 | 荷主の都合で30分以上待機した場合や荷役作業を行った場合 契約書に荷役作業等が明記されている場合、合計1時間以上で記録 |

| 記録方法 | 記録票などに記載(紙・電子問わない) |

| 保存期間 | 記録した日から1年間の保存義務あり |

なお、荷役作業等の記録は、荷待ち時間や荷役作業のほかにも、荷主側の確認有無も記載しましょう。

荷主側が取るべき対応

物流業界の適正化や成長に向けて、荷主側にも次のような対応と協力が求められています。

契約書面交付・発注体制の整備

荷主は、運送契約における書面交付義務を理解したうえで、自社の発注体制を整えることが求められます。

具体的には、次の点に注意して運用することがポイントです。

- 書面交付の確認フローを社内で明確化

→運送契約締結時に必ず書面または電子データで交付されているか - 荷役作業や附帯業務の料金を含めた契約内容の確認

→有料道路・燃料サーチャージなども含め、漏れがないか - 書面の保管・管理方法を周知する

→社内で閲覧や検索が可能な状態にしておく - 発注体制を整備する

→下請けや多重下請けの状況を把握する

このような対策を講じることで、頻繁に発生していた現場トラブルや運賃・料金に関する不一致を未然に防ぎましょう。

下請けの管理や管理簿の社内共有

荷主は、元請事業者が作成する実運送体制管理簿を閲覧・謄写できる権利があります。

1.5トン以上の貨物の場合は管理簿が作成されるため、次の点を社内で共有しておきましょう。

- 管理簿の定期確認

→元請事業者から提出された管理簿から、委託先や請負階層の状況を把握 - 課題の抽出

→多重下請けや、実運送事業者への運賃支払いに不透明な点がないか等 - 改善要求・フォローアップ

→必要に応じて、発注ルールや契約条件の見直しを実施 - 記録の保管・共有

→社内関係者が確認できる体制を整える

このような確認プロセスを整備することで、多重下請け構造の是正が期待できます。

取引の透明化とコンプライアンス対応

物流の「2024年問題」と呼ばれる、トラックドライバーの長時間労働が輸送能力不足を招く社会課題の解消には、荷待ち時間や荷役時間の短縮が重要なポイントです。

そのため、荷主には、運送事業者と協力してこれらの時間を削減する努力義務が課されています。

具体的な対応のポイントは、次のとおりです。

- 業務記録の確認

→運送事業者が記録した荷待ち・荷役時間を確認し、長時間滞留や効率の悪い作業がないかチェック - 改善提案の実施

→運送事業者からの報告をもとに、荷役作業や荷待ちの順序・手順の見直しを行い、効率化を推進する - 透明性の確保

→管理簿や業務記録を活用し、荷主・元請・下請間の情報を共有することで、適正な運賃支払いや契約条件が守られていることを確認する

これらの取り組みにより、荷主は取引の透明化とコンプライアンスの確保を実現し、運送事業者との信頼関係も向上できるでしょう。

運送事業者が取るべき対応

実際に運送を担う運送事業者側にも、取引の透明化や効率化に向けた積極的な対応と意識が重要です。

契約書面の管理・交付体制の整備

元請け事業者は、受注した運送契約に基づき、荷主や下請け事業者に対して契約書面を適切に交付・管理する体制を整える必要があります。

具体的な対応のポイントは、次のとおりです。

- 書面作成・交付フローの整備

→運送契約締結時の記載義務である6項目の徹底や、交付方法を決めておく - 社内確認体制の構築

→書面の内容が契約に沿って正確であるか担当者が確認できるフローを作る - 書面の保管

→社内で検索・閲覧可能な状態にしておく - ドライバーへの周知

→契約内容や荷役作業の範囲、対価に関する情報を現場のドライバーに共有する

実務的な内容を決めておくことで、運送事業者としてのコンプライアンス対応が整備されるとともに、適正な運賃・料金を受け取れる環境を作り、契約上のトラブル防止につながります。

発注の適正化や再委託制限への対応

運送事業者は、下請けや再委託を含む運送の管理体制を整える必要があります。とくに再委託を行う場合、委託先への発注内容の健全化措置が努力義務として課されている点は意識しましょう。

具体的な対応のポイントは、次のとおりです。

- 概算額の把握と申込み

→利用運送にかかる費用の概算額を事前に確認し、その金額を参考にして委託先への運送申込みを行う - 運賃・料金の交渉

→荷主が提示する運賃や料金が概算額を下回る場合、荷主に対して運賃・料金の見直しを希望する旨を申し出る - 再委託の制限

→委託先がさらに別の事業者に再委託する場合、二段階以上の委託(再々委託)の制限など、契約条件を付与して下請構造の過度な多重化を防ぐ

これらの対応は、単に契約や下請け管理の形式を整えるだけでなく、トラックドライバーの働き方改善にも直結します。長時間労働が常態化するなか、荷待ち時間や荷役時間の短縮は、現場の拘束時間を減らす大きなポイントといえるでしょう。

改正貨物自動車運送事業法に関するよくある質問

改正により従来の運用方法から変化が生じるため、実務面でさまざまな疑問が生じやすいでしょう。

ここでは、よくある質問を取り上げ、対応のポイントを解説します。

施行日前に締結した既存の契約はどうすればいい?

施行日前の契約は、原則として改正に合わせて直す必要はありません。

ただし、施行日以降に契約を変更する場合は、次の取り扱いとなります。

- 法定事項を満たす書面を交付済み

→変更点を書面交付する - 法定事項を満たさない書面を交付または書面交付していない

→変更内容に関わらず、新たに法定事項を満たす書面を交付

違反した場合の罰則はある?

原則として罰則はありませんが、行政処分やトラックGメンによる是正指導(働きかけ・要請・勧告)の対象となるケースがあり、事業運営に影響を及ぼす可能性があります。

| 書面交付義務違反・実運送体制管理簿違反 | トラック法33条に基づく行政処分の可能性あり。 |

| 健全化措置の努力義務違反 | 罰則なし。ただし、不当な運賃据え置き等は是正指導対象。 |

| 運送利用管理規程・管理者選任違反 | 行政処分の可能性あり。さらに虚偽届出等は100万円以下の罰金が科される。 |

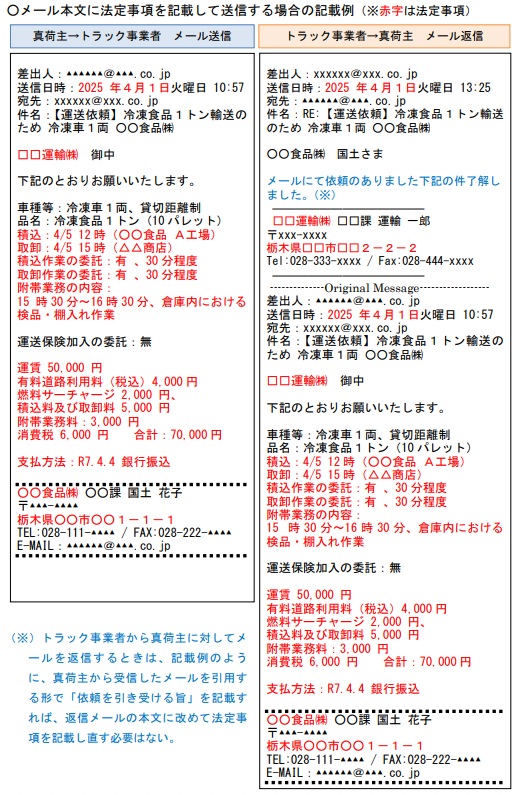

紙以外で書面交付が認められるのは?

相手の承諾があれば、次のケースは書面交付として認められます。

- 電子メール(本文やPDF添付)

- FAX(電子保存型)

- Webサイトからのダウンロード

- インターネットの専用ページでアップロード

- CD-R

紙以外で書面を交付する場合、契約先とのスムーズなやりとりのほか、印紙税がかからない大きなメリットもあります。

なお、電子メールの場合は、法定事項を記載しているか漏れがないよう確認のうえ送信しましょう。また、メールの場合は過去の履歴が埋もれやすく、監査時の検索性に課題が残る点に注意が必要です。

電子メールの本文は、以下を参考にしてください。

法改正対応のカギは「電子契約」の活用にあり

2025年4月の法改正により、運送契約の書面交付が義務化されましたが、これを「紙」や「メール」だけで対応しようとすると、新たな課題が生まれます。

- 紙・郵送の場合: 印刷・郵送の手間がかかる上、締結までに数日かかり、急な配車依頼に対応できない。

- メール・Excelの場合: 契約データが分散し、トラックGメンの監査時などに「必要な契約書がすぐに見つからない」というリスクがある。

これらの課題を一挙に解決し、法令順守と業務効率化を両立できるのが「電子契約サービス」です。

運送業界で「電子印鑑GMOサイン」が選ばれる理由

数ある電子契約サービスの中でも、GMOサインは運送業界特有の課題にマッチした機能を備えており、多くの荷主・運送事業者に選ばれています。本改正への対応において、GMOサインを導入する具体的なメリットを紹介します。

スマホアプリ対応!PCがない現場でも即座に締結

運送現場では、ドライバーや配車担当者がPCを持っていないケースも少なくありません。 GMOサインはスマホアプリに対応しているため、出先や移動中の車内からでも、スマホひとつで契約内容の確認や署名が可能です。これにより、口頭発注になりがちな急な依頼も、その場ですぐにデジタルで記録を残せるため、コンプライアンス違反を防げます。

「附帯業務」の記載漏れを防ぐテンプレート機能

今回の改正で重要となるのが、荷役作業や待機時間などの「附帯業務」と「対価」の明記です。GMOサインなら、あらかじめ法令に対応したテンプレート(ひな形)を用意しておくことで、入力漏れを防げます。「何を記載すればいいかわからない」という現場の迷いをなくし、不当な無償作業が発生するリスクを回避できます。

監査対応も万全!契約書をクラウドで一元管理

トラックGメンなどの監査が入った際、最も重要なのは「契約書を速やかに提示できること」です。 GMOサインで締結した契約書はクラウド上に自動保存され、取引先名や日付で瞬時に検索・提示が可能です。紙の契約書を倉庫から探し出す手間もなくなり、安心して監査に対応できます。

業界最安値水準のコストと充実のサポート

利益率が厳しい運送業界において、コストは重要な選定基準です。GMOサインは月額費用・送信料ともに業界最安値水準で導入しやすく、契約送信数では国内No.1(※1)、さらに上場企業の75%以上が利用中(※2)の実績を誇ります。

ヤマト運輸株式会社様をはじめとする大手物流企業での導入実績もあり、取引先への説明や受け入れもスムーズです。また、導入時のサポート体制も充実しているため、IT専門の部署がない事業者様でも安心して運用を開始できます。

※1 電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

※2 2025年5月末時点「GMOサイン」利用企業数2,984社と2025年6月11日時点日本証券取引所の公式サイトで公表中の上場企業数3,953 社(出所:https://www.jpx.co.jp/listing/co/index.htmlopen_in_new)から算出

まとめ:法改正をチャンスに変え、取引の健全化を

2025年4月の改正貨物自動車運送事業法は、運送契約の透明化を目的としています。「書面交付」や「管理簿の作成」は一見すると事務負担の増加に思えますが、電子契約を活用することで、これまであいまいであった運賃や附帯業務の対価を明確にし、「正当な対価を受け取れる体制」を作る大きなチャンスでもあります。

対応が迫られている今こそ、アナログな慣習から脱却し、GMOサインで法令順守と業務効率化を同時に実現しましょう。

【無料進呈】おすすめお役立ち資料のご案内

「法改正に合わせて社内フローを見直したい」

「他部署(配車担当など)でもGMOサインを活用したい」

現在ご契約中のプランで、これらをどう実現するかお悩みではありませんか?

下記ページより、GMOサインの運用について直接担当者へご相談いただけます。お気軽にご活用ください!