休日に出勤した場合には、休日出勤手当が支給されます。しかし、休日出勤手当を支給しない代わりに通常の出勤日に休暇を付与して清算されるケースもあります。このような休暇を「代休」と呼んだり「振替休日」と呼んだりします。どのような違いがあるのか分からない方もいらっしゃいます。

しかし、振替休日と代休では、休暇となるタイミングや賃金などの面で大きく異なりますので、違いを把握していないと思いもよらない不利益を被ってしまうこともあります。このようなトラブルを避けるために、振替休日や代休の概要やそれぞれの違いなどについて詳しく解説します。

振替休日とは

振替休日とは、本来休暇だった日に労働した代わりとして、別の労働日を休日にする制度です。このとき出勤日と振り替える休日をあらかじめ決めておき、社員に伝えておかなければなりません。

振替休日は休日出勤手当で精算することはできない点に注意が必要です。

代休とは

代休とは、休日労働の代わりに特定の労働日を休暇にする制度です。代休では振替休日と異なり、本来休日だった日に働いた後に新しく休日が追加されます。

また代休では、休暇の代わりに休日出勤手当で清算することが可能です。

振替休日と代休の違い

社員にとっては振替休日と代休は同じ休日であることから差異がないように感じられますが、実際には大きな違いがあります。賃金にも関わる見逃せない点もありますので、詳しく解説します。

休日労働と休暇を決めるタイミングが異なる

振替休日と代休では、いつ休むのかという日程設定のタイミングが異なります。

振替休日では、休日労働をする前に、あらかじめいつ振替で休むかを決めておかなければいけません。一方代休では、まず休日労働をしたうえで、その後に自身で都合の良い日を選択して休むという手順になります。

たとえば日曜日に労働する場合に、前もって代わりに翌日の月曜日に休むと決めていれば月曜日を振替休日にできます。しかし、日曜日に労働をしてから、翌日の月曜日を休暇にする場合には、代休の扱いとなるのです。

割増賃金の有無が異なる

本来休日に労働をすると、労働者に対して休日出勤手当という割増賃金が発生します。休日労働に対する賃金の計算は、振替休日と代休とでは大きく異なります。

振替休日の場合には、休日と労働日を単純に入れ替えるだけなので、休日出勤手当などの割増賃金は発生しません。たとえば、時給1,000円の人が休日出勤で8時間労働して振替休日を取得する場合には、賃金は変わらず同じ8,000円という計算になります。

しかし、代休の場合には休日出勤手当が発生します。時給1,000円の人だと、休日出勤手当として35%の割増賃金が上乗せされます。

振替休日の扱いには注意が必要

企業にとって休日出勤で社員を労働させる場合には、代休よりも振替休日の方がコスト面でメリットがあります。しかし、振替休日には法的な注意点などがありますので、詳しく解説します。

振替休日の導入には就業規則への記載が必要

振替休日は、企業の意向でいつでも適用できるわけではありません。具体的には、就業規則に振替休日に関して記載しておかなければなりません。

また労働に関する細かい条件は雇用契約書や就業規則の中で明記されていなければならず、そうしたルールを設定していないまま振替休日を導入してしまうと、トラブルになる可能性が懸念されます。

こうしたルールを設定せずに振替休日制度を導入してしまった場合には、振替が認められずに過去にさかのぼって割増賃金の支払わなければならなくなる可能性があります。

振替休日には期限がある

振替休日の取得は、休日労働した日と同じ賃金支払い期間内であることが求められます。そのため、今月の休日労働分を来月に振替休日として取得することは、認められていません。

なぜなら、振替休日は休日労働と賃金を計算して相殺しなければいけないからです。企業も労働者も、同じ賃金支払い期間内に振替休日を取得するように注意しましょう。

もし休日労働が月末になってしまい、振替休日の取得が翌月になる場合には、いったん休日出勤に対する給料を賃金計算して支払ったうえで、振替休日を取得してからその分を控除する方法がとられるケースが多いです。

振替休日を清算できずに残業時間が発生したら、割増賃金の支払いが必要

同一賃金支払い期間内で振替休日を取得できない場合には、いったん休日出勤に対する賃金を社員へ支払います。しかし、その結果週40時間の規定労働時間を超えてしまう可能性があります。

その場合には、割増賃金を支払う義務が発生する点に気をつけてください。

振替休日は休日労働の後に申請できない

振替休日として処理するためには、休日に労働する前の段階でいつ振替休日にするかを決めなければいけません。もしできない場合には、代休の扱いとなってしまうので注意しましょう。

振替休日への勘違いから労働基準法違反になる可能性がある点に要注意

代休と比較すると、振替休日の方が人件費削減に役立ちます。しかし、その際には労働基準法に従って振替休日を適切に処理しなければ、法律に違反してしまう可能性がある点に注意しなければいけません。

そこで、具体的な労働基準法違反になるケースをご紹介します。

振替休日で発生した割増賃金の未払いトラブル

振替休日を利用した場合、休日出勤手当の支払いは不要です。しかし、その週の労働時間が合計40時間を超える場合には、残業手当として25%の割増賃金が発生します。

この割増分を失念してしまうと、法律に違反してしまう点に気をつけましょう。

振替休日は速やかに取得させなければいけない

振替休日は、基本的に休日労働日と同じ支払い期間内で取得させるべきです。本来の休日からあまりかけ離れた日に振替休日を取得できても、必要な時間に休息がとれなくなってしまったといえるからです。

ただし、振替休日の請求権は時効が2年と設定されています(労働基準法115条)。そのため、法的には2年以内に振替休日を設定して取得させれば問題はありませんが、休日労働日のできるだけ直後に振替休日を取得した方がトラブルを避けられるでしょう。

第百十五条

この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

出典:労働基準法|e-Gov法令検索

振替休日を有給休暇に変更できるのか

振替休日に関するトラブルの中には、振替休日を有給休暇に変更して別の休日を取得しない代わりに賃金で支払って欲しいというケースがあります。しかし、同じ休暇でも振替休日と有給休暇では大きな違いがある点を理解しておかなければいけません。

まず振替休日では労働日を別の休日に振り替えるだけなので、賃金は発生しません。しかし、有給休暇では賃金は発生しますので、人件費を削減したい場合には企業と社員間で対立する場合も見られます。

結論として、基本的に振替休日は有給休暇として処理することは可能です。ただし、就業規則に振替休日を有給休暇に変更できないという条項があるケースなどではできませんので、あらかじめ確認しておきましょう。

振替の勤務日に残業をしたら賃金はどうなるのか

振替休日では、基本的に割増賃金は発生しません。しかし、振替の勤務日に残業をして実働時間が8時間を超えた場合には、超えた分に対して残業手当の25%の割増賃金が発生する点にも注意しましょう。

振替休日がなかなか取得できない場合の対応

振替休日は、休日労働した日と同じ賃金支払い期間に取得されれば処理がかんたんですが、場合によっては繁忙期などの理由から振替休日をなかなか取れないケースもあるでしょう。そのようなケースでは、就業規則のルールが最優先となります。

もし就業規則で特別な規定がない場合には、一定期間内なら振替休日の取得として対応できます。またそれ以降は代休という扱いで処理する方法が一般的です。

労働基準法では、振替休日の取得は休日労働日から2年以内と定められています。しかし、実質的には2年間という期間は非常に長いため、トラブルの原因となりやすいです。そのため、社内でどのぐらいの期間が振替休日の取得に適した期間かのルールを明確化しておくといいでしょう。

代休や振替休日の管理について

社員の数が多くなるほど、代休や振替休日の申請、取得に関する管理は煩雑化しますので、経理などの担当者の手間が増えてしまいます。そこで休日を管理するための方法をご紹介します。

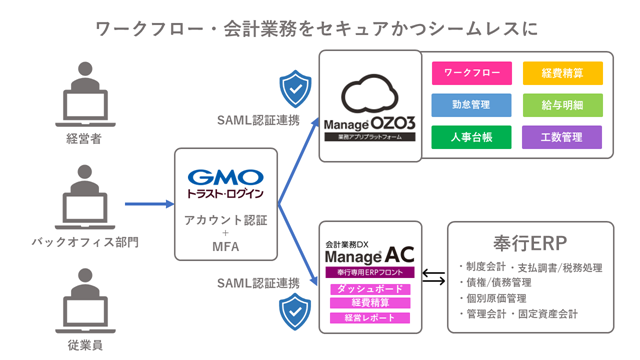

- 勤怠管理システムを導入する

- 自社に合ったルールを定める

それぞれ詳しく解説します。

勤怠管理システムを導入する

代休や振替休日の管理をスムーズに行うためには、勤怠管理システムを導入する方法がおすすめです。休日が代休や振替休日のどちらに当てはまるかどうかは、判断が難しいため手間がかかってしまいます。

また社員から有給休暇に変更できないかなどの要望が出てくるケースもありますので、思った以上に時間がかかる場合もよく見られます。

そのため、勤怠管理システムを使って代休か振替休日のどちらに該当するかある程度判断できるようにしておけば、かなり作業が進めやすくなるでしょう。また社員からの要望もシステムからすぐに送れるようにしておけば、スピーディーに返答できるようになります。

自社に合ったルールを定めておく

代休や振替休日は、社員が希望する日に取得できることがベストですが、実際には業務が俗人化しているケースや繁忙期などの事情によって、思うように取れないケースも多いです。

そのため、なるべく自社の勤務形態に合わせた休暇に関するルールを就業規則などで定めておくといいでしょう。

振替休日の取得期間に関する期限など休暇に関する事項は雇用契約書に明記しておき、社員に周知しておくなど休日の申請や取得でトラブルが起こらないように情報を共有しておくことが重要です。

代休と振替休日の違いに関するよくある質問

振替休日と代休はどう使い分けますか?

振替休日と代休は似ているようで全く異なる制度です。

振替休日は、本来の休日に出勤する必要が生じた場合、前もって別の労働日を休日に振り替える制度です。たとえば、日曜が休日の会社で、日曜に出勤する必要がある場合、あらかじめ別の平日を休日として指定します。この場合、元々の休日(日曜)は通常の労働日となり、振り替えた日が「法律上の休日」となります。

一方、代休は休日出勤した後に、代わりの休みを取得する制度です。本来の休日はそのまま休日としての扱いを受け、休日出勤に対して別の労働日に休暇を与えるという形になります。会社によって運用方法は異なりますが、多くの場合は休日出勤後に一定期間内で取得するルールが設けられています。

代休と振休はどちらがお得?

経済面から見ると、一般的に代休の方が従業員にとって有利といえます。なぜなら、代休制度では元の休日出勤に対して休日労働の割増賃金(通常は35%以上)が支払われた上で、別の日に休みを取ることができるからです。つまり、お金と時間の両方を得られる仕組みになっています。

これに対して振替休日の場合は、元々の休日が普通の労働日に変わるため、休日労働の割増賃金は発生しません。単に「休む日が変わるだけ」という扱いです。

ただし、夜勤などで深夜時間帯(22時〜5時)に働く場合は、振替休日でも深夜割増賃金(25%以上)は支払われます。労働時間の調整がしやすいという点では振替休日にもメリットがありますが、純粋な経済的メリットを考えるなら代休制度の方が労働者側に有利だといえるでしょう。

代休や振替休日の管理は社内全体にプラスとなる

代休や振替休日をきちんと管理することは、経理などの担当者の負担を減らすだけでなく社員の働きやすさ向上にもつながります。

特に勤怠管理システムを導入すればスピーディーかつ適切に休暇を処理できるだけでなく、社員が自身の休暇残数や割増賃金などを正確に把握するメリットがあります。休暇は社員のモチベーションや賃金などに関わる重要なポイントですので、正確に管理して社内の環境向上にお役立てください。

(参考:振替休日と代休の違いは何か|厚生労働省)