物流委託契約書にはどのような項目を盛り込めばよい?

トラブル発生時の責任の所在や対応方法を契約書で明確にしたい

自社の機密情報や顧客情報が適切に保護されるよう規定したい

物流委託契約において業務範囲や責任分担が曖昧だと、商品の破損・紛失時の損害賠償問題や、機密情報の漏洩リスクなど、深刻なトラブルに発展する可能性があります。

この記事では、物流委託契約(3PL契約)の基本から、契約書作成時の重要ポイントまで、国土交通省の3PL契約書ガイドラインをもとに詳しく解説します。

- 物流委託契約を結ぶケースやメリット

- 物流委託契約書に必ず記載すべき重要項目

- 物流委託契約書のひな形・テンプレート

- トラブルを防ぐための4つの注意点

そのため、電子印鑑GMOサインなどの電子契約サービスの活用をおすすめします。GMOサインでは電子署名法や電子帳簿保存法に準拠しており、紙の契約書と同等の法的証拠力を担保できるのが特徴です。また、電子契約では印紙税が不要になるなど、コスト面でも大きなメリットがあります。

GMOサインにはお試しフリープランもあり、無料で月5件までの契約締結が可能で、基本的な電子契約機能をすべて試すことが可能です。

物流委託契約に必要な機能がそろっていますので、GMOサインの無料プランで電子契約を体験してみてください。

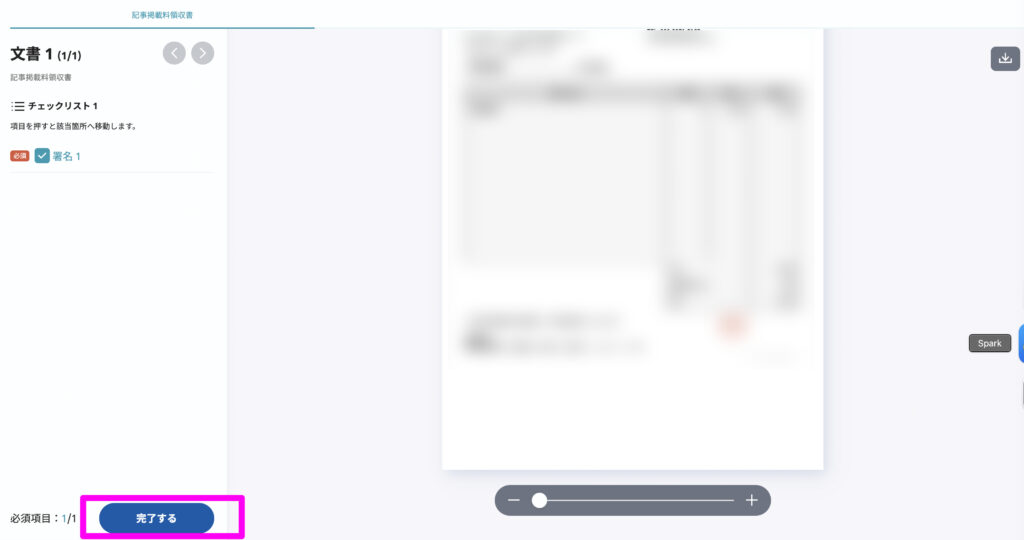

GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)

PDF資料をアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたんです。ぜひ利用してみてください。

物流委託契約(3PL契約)とは?

物流委託契約は、物流業務を外部の専門業者に任せる際に必要となる契約形態です。ここでは基本的な仕組みと、どのような場面で締結されるのか解説します。

それぞれ見ていきましょう。契約の目的や活用の背景を理解することで、スムーズな契約締結が可能になります。

物流委託契約の概要

物流委託契約とは、商品の保管・荷役・配送といった物流業務を第三者である専門の物流会社に委託する契約を指します。「3PL(Third Party Logistics)」と呼ばれる形態が一般的で、単なる輸送依頼にとどまらず物流全体の構築・運営を担う点が特徴です。

この契約により荷主企業は煩雑な物流業務から解放され、経営資源を販売や企画といった主要業務に集中させることが可能となります。一方で委託を受けた物流会社は、運営の効率性やサービス品質の確保、コストコントロールに関する責任を負うことになります。

なお、物流委託契約は広義の業務委託契約に分類されますが、法律上は成果物の完成を目的としない「準委任契約」として扱われます。請負契約のように特定の成果物を完成させる義務はなく、物流業務を継続的に行うことに価値がある契約形態です。契約形態に応じて業務内容や役割分担をきちんと決めておくことが、トラブルの防止につながるでしょう。

物流委託契約を結ぶケース

物流委託契約が検討される場面にはいくつかのパターンがあります。以下が典型例です。

- 急成長中の企業が自社の物流能力を超える需要に対応しきれなくなった場合

- 繁忙期の出荷量に柔軟に対応するため外部リソースに頼る場合

- 全国規模の配送体制を短期間で構築したい場合

- 小売業で在庫管理を効率化したい場合など

委託によって固定費を変動費に転換できるため、物流を内製化するよりコスト面でのメリットも大きいといえるでしょう。また、物流品質の向上やリードタイムの短縮を目的に戦略的な視点から3PLを導入する企業や、サステナビリティやESGの観点から環境配慮型物流への対応を含めた委託が求められるケースも増加しています。

そのため、CO2排出量を減らすためのエコ配送や再生可能エネルギーを使った倉庫運営など、より高度な提案や対応ができる物流会社と協力することが重要です。

物流委託契約(アウトソーシング)を行うメリット

物流業務を外部に委託する目的は、単に作業負担を減らすだけではありません。企業の競争力や収益構造にも、大きな影響を与える要素です。ここでは、物流委託契約を通じて得られる3つのメリットを解説します。

利益に直結する業務に集中できる

物流業務を外部に委託することで、自社の人員や時間といったリソースを本来注力すべき利益創出の分野に再配分できます。たとえば営業活動の強化や新商品の企画、顧客満足度向上を図るマーケティング戦略などに専念できる体制が整い、全社的な生産性の向上につながるでしょう。

特に成長途上の企業では、限られた経営資源をどこに集中させるかが結果を左右します。物流の管理に多くの時間を費やせば、本来持っている競争優位性を活かしきれないおそれも出てくるでしょう。このような背景から、3PLを戦略的に導入して非中核業務を委託する流れが進んでいるのです。

さらに、突発的なトラブル対応や人員シフトの調整といった雑務からも解放され、経営層や現場責任者は本質的な判断業務に集中できるようになるといった効果もあります。新規事業の構想やアライアンスの検討など、将来に向けた取り組みにも積極的に着手できるようになる点は大きなメリットといえるでしょう。

物流業者の運送網とノウハウを活用できる

専門の物流事業者は、長年の経験をもとに独自の運送網や物流ノウハウを構築しています。これを利用することで、自社だけでは構築が困難な全国配送体制や多拠点管理、高効率な在庫オペレーションなどの実現が可能です。

たとえば、物流会社が保有する既存ネットワークを活用すれば、新たに倉庫や人員を用意する必要なくスピーディーに運用をスタートできるでしょう。交通事情や季節変動を見越した配送計画の立案など、自社では蓄積しきれない知見を導入できる点もメリットといえます。

コストの最適化・変動費化

物流をアウトソーシングすることで、従来は固定費だった設備投資や人件費の一部を、出荷量に応じた変動費に切り替えられます。従来、自社内で対応していた場合には倉庫の維持費や正社員の人件費、設備投資など、固定費が大きな割合を占めていました。これらを変動費に切り替えることで、売上や需要の変動に応じた柔軟な財務運営が可能です。

たとえば閑散期でも一定の人員を抱える必要がある内製物流では、稼働率が下がるほどにコスト効率が悪化します。3PL事業者を活用すれば、必要なときに必要なサービスだけを利用できるため、無駄な支出を大幅に抑えられるでしょう。

また物流会社は、複数の荷主企業の荷物をまとめて運ぶことで効率化による相乗効果を生み出しています。倉庫や輸送網をそれぞれの企業が単独で整備する場合に比べ、1件あたりのコストを大幅に抑えられるのです。固定費に縛られず経営の自由度を高める選択肢として、3PLは効果のある手段といえるでしょう。

物流委託契約書に記載すべき項目

物流委託によるトラブルを防ぐためには、契約書の内容が明確かつ網羅的であることが不可欠です。ここでは国土交通省が公表している3PL契約書ガイドラインをベースに、記載すべき主要項目について実務上の注意点とともに解説します。

次章ではこれらの項目を押さえた契約書のテンプレートも紹介しますが、トラブル回避と業務の安定運用に向けて、重要な点を押さえておきましょう。

目的(業務の範囲)

契約書の冒頭では、業務委託の目的および委託範囲を明確に定義しなければいけません。荷役作業や保管業務、輸送手配在庫管理など具体的な業務内容を列挙し、何を受託対象とするかを両者で共有しておくことが求められます。

業務の境界が曖昧なままだと、契約後の運用段階で「これは契約外か否か」といった解釈の違いが起こりやすくなり、トラブルに発展するおそれがあります。文言は過度に抽象化せず、現場での実態や実務フローを想定して記述することがポイントです。

KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)や、SLA(Service Level Agreement:サービスレベル合意)といった業務品質の評価基準を、別添資料として示すことも実務では一般的です。法的整合性も確保しておくと、社内稟議も通しやすくなるでしょう。

業務の細目(業務の運営方法)

業務の具体的な運営方法の明記は、委託契約の実効性を高めるうえで重要です。作業の実施場所や対応時間、導入する物流システムや帳票類の取り扱い、報告手順などを詳細に記述しておくことで、誤解や業務の停滞を防げます。

「出荷指示は午前10時までに指定システム経由で受領」

「ピッキング作業は最新版マニュアルを使用」

このように実務に即した内容で条文を構成したり、変更時の通知ルールも明示しておくと、のちのトラブルを防げるでしょう。さらに業務改善提案の定期報告やレビュー会議の実施を盛り込むことで、品質向上の継続性も担保できます。

実務面での混乱を減らすためにも、突発的なシステム障害や自然災害が発生した場合の対応手順や連絡先、判断基準についても定めておいてください。

秘密保持

物流委託では受託者が業務を遂行するなかで、必然的に以下のような委託者の営業機密や顧客情報に触れる機会が発生します。

- 取引先リスト

- 販売実績

- 単価設定

- 在庫状況

- 社内マニュアル

- 物流ルート

これらの情報が漏洩した場合、信用失墜や取引停止といった深刻な結果を招きかねません。そのため、契約書には秘密情報の範囲や保管方法、複写・転送の制限や業務終了後の削除または返却、閲覧者の管理などを具体的に記述する必要があります。口頭で伝えられた情報の扱いも、明確に定義しておくとより実務的です。

また、再委託先や外注先に情報を開示する場合は、守秘義務の継承を義務づけなければなりません。万一のトラブルに備えて、責任所在の明記や連絡義務、調査対応や損害賠償の可否を定めておいてください。

事故報告(事故発生時の措置等)

事故発生時の報告義務を明文化することも不可欠です。たとえば、破損・紛失・誤配・遅延といったトラブルが発生した場合、どの段階で誰が・どこへ・どのような内容を報告するかが明確でなければ、初動対応に遅れが生じて損害が拡大するリスクがあります。そのため、契約書には以下を明示しておいてください。

- 報告の手段(電話・メール・報告書など)

- 期限(発生から⚪︎時間以内など)

- 報告内容の範囲(発生状況、対象物、数量、被害の程度など)

また、写真や証憑資料の添付義務を加えることで、再発防止の精度が高まります。場合によっては、報告後の対応責任や調査協力の義務、原因分析の提出、類似事故の未然防止策の提案を求めると、業務の安全性や信頼性の向上につながるでしょう。

損害賠償

物流委託契約では、事故や過失によって損害が発生した場合の責任区分を明確にしておかなければなりません。たとえば荷物の破損や紛失、温度管理の不備による品質劣化などが発生した際、原因に応じて委託者と受託者のいずれが損害を補填すべきかが争点になることがあります。

そのため契約条項では、賠償義務が発生する具体的な条件や、不可抗力(天災・事故・第三者の行為など)による免責事項の記載が求められます。責任の範囲に上限を設ける場合、1事故あたりの賠償限度額や年間累計の上限額も定めておくと安心です。

また、第三者への損害が発生した場合の対応や、法的措置が取られたときの協議手続きについても規定しておくことで、のちのトラブルを予防できます。

損害保険

物流委託契約では損害発生時の備えとして、受託者に対して適切な保険の付保を求める条項も必要です。運送中の事故や保管中の火災、盗難などによって荷物が損傷した場合でも、保険により一定の補償が得られれば委託者のリスクを軽減できます。契約では、以下の項目を具体的に定めておくことが推奨されます。

- 加入すべき保険の種類(貨物保険・賠償責任保険など)

- 補償範囲

- 免責金額

- 保険金額の最低限度

- 保険証券の提出義務

事故後の迅速な保険金請求を可能にするため、被害報告の期限や証拠書類の整備義務も条文に組み込むと安心です。また受託者が再委託する場合には、再委託先にも同等の保険付保を義務づけることが望まれます。

保険未加入や補償不足によって損害が補填されないリスクを回避するには、事前に保険内容を確認して契約書で裏付けを取ることが欠かせません。トラブルを防止するため、1年ごとに保険の内容確認を義務付けるとより良いでしょう。

料金及び支払方法

料金体系と支払条件の明文化も、トラブル防止と業務継続の安定につながります。通常、委託料には荷物の保管料や入出庫作業料、梱包・流通加工費や配送手数料などが含まれますが、項目ごとに単価を明記することが望ましいです。契約書には、以下を明示しましょう。

- 請求のタイミング(月末締め翌月末払い等)

- 請求方法(電子請求書や紙ベース)

- 支払方法(銀行振込など)

- 遅延時の対応(延滞利息の発生条件)

追加業務が発生した場合の見積提示や金額変更の手続きも、事前に取り決めておくと安心です。また、燃料費や物価の変動に対応できるよう、定期的な料金見直しや改定方法を契約に盛り込むと、実務面での柔軟な対応が可能になります。

契約期間

契約期間については、一般的に1年や2年など中期的なスパンで期間を設定し、自動更新の有無をあらかじめ取り決めておくケースが多く見られます。

更新条項を設ける場合は、更新サイクルや終了の通知期限(例:満了日の30日前)を条文化しておきましょう。突然の契約打ち切りを防ぐ効果が見込めます。

契約を更新する際に料金や業務範囲を見直せるようにしておくことで、現場の状況に合わせて柔軟に対応できます。また、契約内容が合わなくなった場合は再協議できるようにしておくと、実際の運用でも安心でしょう。

解約

契約の終了方法についても具体的に取り決めておく必要があります。通常の解約は、あらかじめ合意した事前予告期間内に書面などで通知する形が一般的です。契約終了の1カ月前までに通告するなど、明確な期限を設定しておくと混乱を防げるでしょう。

一方で契約相手が重大な契約違反を犯した場合や、債務不履行・破産・営業停止といった非常事態が発生した場合には、事前の予告なしに契約を解除できる条項を設けておく必要があります。こうした有事解除条項は、緊急時のリスクヘッジにつながるため、忘れずに記載しておいてください。

実務上の混乱を最小限に抑えるためには、解除の効力発生日や通知手段、解除に伴う損害の責任分担なども具体的に契約書に明記しておくことが推奨されます。

再委託

受託者が物流業務を再委託する場合、契約条項でその可否と条件を明示しておくことが欠かせません。無断で再委託すると、品質の低下や情報漏洩につながるおそれがあります。再委託先の信頼性や適格性を確認するためにも、必ず委託者の事前承諾を得るように記載しておくことをおすすめします。

契約書には承諾の要否だけでなく、再委託先の業務内容・基準・監督方法も記載しましょう。また委託業務に関する契約違反や事故発生時、受託者が全面的な責任を負う旨を明確にしておく必要があります。監査義務や業務レポート提出の規定も加えれば、透明性が高まるでしょう。

法律の遵守

関連する法令の遵守を求める条項を設けておくことも、大切なポイントです。物流の現場では、貨物自動車運送事業法や労働安全衛生法、下請法や道路交通法など、多岐にわたる規制が関与しています。これらの法律に違反すれば、行政処分や損害賠償、契約解除といった深刻な影響を受けかねません。

契約書には委託者と受託者双方が法令を遵守する義務を負う旨を明記します。くわえて、違反があった場合の対応方針や責任分担を記載しておくと、トラブル発生時の対応がスムーズに進み、コンプライアンス違反によるブランド毀損や、二次的な契約破棄といったリスクを最小限に抑えられるでしょう。

委託業務全体としての法的安定性を高めるため、再委託先に対しても法令順守を求める一文を設けておいてください。

価格情報の取り扱い

価格に関する情報は、慎重に取り扱うべき項目です。委託料や料金体系に関する条件は、業務の継続性だけでなく競争優位性や利益構造にも深く関わるため、第三者に漏洩すれば重大な不利益を招く恐れがあります。

契約書には、価格情報の取り扱いについて秘密保持義務の対象とする条項を盛り込むほか、開示先の範囲や開示が認められる場合の要件、開示された場合の措置などを具体的に記載しておく必要があります。委託先企業が複数の荷主と取引している場合は、情報の混在や誤送信などによる漏洩リスクが高まるため、管理体制の明示も欠かせません。

物流業務委託契約書のひな形・テンプレート

上記の必須項目を踏まえた物流業務契約書のひな形を用意しました。契約書作成の際の参考にしてください。

物流業務委託契約書

本契約は、以下に記載する契約当事者間において、物流業務に関する委託についての諸条件を定めるものである。第1条(目的)

甲(委託者)は、乙(受託者)に対し、商品の保管、梱包、配送等、別紙業務範囲に記載の物流業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。第2条(業務の細目)

乙は、本業務を適切かつ効率的に遂行するため、必要な人員、設備、システムを自らの責任において確保するものとする。2. 業務の運営方法、処理手順、作業時間等の詳細は、別途甲乙協議の上、書面にて定める。

第3条(秘密保持)

甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の業務上または技術上の秘密を第三者に漏洩してはならない。2. 本条の義務は、本契約終了後も3年間継続するものとする。

第4条(事故報告)

乙は、業務遂行中に事故・盗難・破損等が発生した場合、直ちに甲に報告し、その指示に従って適切な措置を講じなければならない。2. 報告の方法及び内容は、別途定める通報手順に従うものとする。

第5条(損害賠償)

乙は、自己の責めに帰すべき事由により甲または第三者に損害を与えた場合、これを賠償する責任を負う。第6条(損害保険)

乙は、本業務の遂行にあたり、必要に応じて損害保険(動産総合保険、賠償責任保険等)に加入し、その保険証券の写しを甲に提出するものとする。第7条(料金及び支払方法)

甲は、乙に対し、本業務の対価として別紙に定める料金を支払う。2. 乙は、月末締め翌月末払いにて、甲に請求書を提出し、甲は指定の期日までに乙の指定口座へ振込により支払う。

3. 振込手数料は甲の負担とする。

第8条(契約期間)

本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とし、期間満了の1か月前までに書面による申し出がない限り、同一条件にてさらに1年間自動更新されるものとする。第9条(解約)

甲または乙は、相手方に対し30日前までに書面で通知することにより、本契約を解約できる。2. ただし、一方が契約に違反した場合、相手方は何らの催告を要せず、本契約を即時解除することができる。

第10条(再委託)

乙は、甲の書面による事前承諾を得た場合に限り、本業務の全部または一部を第三者に再委託できるものとする。2. ただし、再委託先の行為については乙が一切の責任を負う。

第11条(法令遵守)

甲および乙は、本契約の履行にあたり、関係法令(下請法、貨物自動車運送事業法、個人情報保護法等)を遵守するものとする。第12条(価格情報の取り扱い)

乙は、本契約に関連して知り得た甲の料金体系や取引価格等の情報を第三者に開示してはならない。また、これらの情報は本業務以外の目的に使用してはならない。

【契約締結日】

令和〇年〇月〇日

【契約当事者】

(甲)〇〇株式会社

所在地:〒000-0000 東京都〇〇区〇〇〇〇

代表者:〇〇〇〇(代表取締役)

(署名または記名・捺印)(乙)△△物流株式会社

所在地:〒000-0000 大阪府△△市△△△△

代表者:△△△△(代表取締役)

(署名または記名・捺印)

物流委託契約時の注意点

契約内容が曖昧だと、予期せぬトラブルに発展する可能性があります。物流委託契約を行う際に注意したいポイントを4つ解説します。

業務範囲と責任分担を明確にする

まず委託する仕事の範囲を、具体的に書き出します。保管・入出庫・在庫管理・流通加工・配送・返品対応など、やることとやらないことを分けて示してください。

- 締め時間

- 納品までの目安

- 梱包の決め方

- 温度帯や危険物の扱い

- 伝票発行の担当

- 在庫やWMSとの連携方法

- 棚卸の頻度

- 事故が起きたときの連絡先と原因調査の役割

これらを決めておくと運用が安定します。あわせて引継ぎ時の受入条件や荷主・現場・ドライバーの連絡経路も文書化しておくと、立ち上げ時の混乱を避けやすいです。

秘密保持や個人情報保護の取り決めを行う

物流業務では、配送先住所や注文情報など重要なデータを扱うため、契約書にはデータの利用目的や外部への提供の可否、再委託先にも守秘義務を課すことを明記しましょう。

個人情報については、必要最低限の権限設定や認証の強化、アクセスログの記録・点検などを行い、バックアップの保管場所や期間、私物端末の使用禁止、来訪者の記録なども取り決めておくと安心です。万一、情報が漏洩・紛失した場合は、連絡先や報告の期限、調査と再発防止の流れを事前に決めておくことで、迅速な対応が可能になります。

あわせて、契約終了時には電子データの消去証明や紙書類の廃棄確認を提出してもらうことで、情報管理の徹底につながります。

委託業務の品質を担保するためのサービスレベルを設定する

品質を保つためには、成果を測る指標と目標値(SLA)を決めるとともに、倉庫内での誤出荷・在庫毀損・盗難・火災などへの備えも不可欠です。

リアルタイムな在庫データの共有や棚卸の頻度、報告書の形式・集計周期などを合意しておくことで、トラブル回避につながります。出荷ミス率や在庫差異率、納期遵守率、破損・紛失の発生率などを指標とし、現場の判断をそろえましょう。

特に食品・医薬品・精密機器など、保管温度や湿度、清潔度など厳格な基準が必要な商材の場合は、「常温」「冷蔵」「冷凍」など温度帯ごとの管理基準、出荷期限や賞味期限の管理方法、定期的な品質監査の実施なども契約書に明文化しておくことが必須です。

災害・トラブル時の対応体制を明確にする

地震や豪雨、システム障害など非常事態が起きたときの動き方も、契約時に確認しておきましょう。以下の項目を決めておくと混乱を抑えられます。

- 代替倉庫や代替輸送の手配

- 優先して出す荷物の基準

- 電源や通信の確保など

また、初動の報告時間や再開の優先順位、広報の担当も決めておきましょう。

年に一度は訓練と見直しを行い、学びを手順に反映すると、有事でも業務を止めにくくなります。訓練結果は振り返り資料として残して次回の計画に反映すると、仕組みが年々強くなるでしょう。

物流委託契約に関するよくある質問

物流委託契約のデメリットは?

物流業務の委託にはデメリットも存在します。まず自社で物流を管理していた場合に比べて、現場の実態把握が難しくなる点です。委託先に業務を一任すると、トラブル発生時の状況把握や初動対応に時間がかかるおそれがあるため、連絡体制や報告ルールの整備が欠かせません。

また委託先の業務品質や対応力が自社基準に達していない場合、顧客対応に影響が及ぶ可能性も考えられます。特にブランドイメージに直結する配送ミスや遅延が生じた際は、自社の信頼性が損なわれるリスクが高まるでしょう。

3PL契約とは何?

3PL契約とは、Third Party Logistics(サードパーティ・ロジスティクス)の略で、物流業務を第三者である専門業者に一括して委託する契約形態を指します。単なる運送だけでなく、保管・荷役・在庫管理・流通加工・配送など、サプライチェーン全体を網羅的に担う物流サービスが提供される点が特徴です。

3PL契約は、物流部門を持たない中小企業から複数拠点を持つ大手企業まで広く採用されています。戦略的パートナーとしての位置づけが重要視される契約形態です。

物流委託契約書には印紙が必要?

物流委託契約書の印紙税区分は契約内容によって異なります。たとえば契約書に金額が明記された貨物運送契約であれば第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当し、契約金額に応じた印紙税が課税されます。

契約が請負的性質を有する場合には第2号文書(請負に関する契約書)となり、同様に契約金額に応じた印紙税が必要です。一方で継続的取引の基本契約として個別の金額を定めない場合は第7号文書に該当し、印紙税は一通4,000円(定額)となります。(参考:国税庁 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで)

ただし、契約期間が3カ月以内で更新がない契約書は、第7号文書に該当しません。

判断が難しい場合は、税理士などへ確認を依頼するとよいでしょう。過怠税を防ぐためにも契約書の種類ごとにチェックリストを活用し、対応の抜け漏れを防ぐ工夫が求められます。

物流委託契約を効率化するなら電子印鑑GMOサインの導入を

物流委託契約では業務の範囲や責任、料金に関する取り決めを明確にしておくことが大切です。3PL契約は取り扱う項目が多く、再委託や秘密保持、損害賠償などについても事前に整理しておく必要があります。契約書の内容を細かく確認しながら進めることで、トラブルを避けやすくなるでしょう。

契約手続きを効率良く進めたいなら、電子印鑑GMOサインをはじめとした電子契約の活用がおすすめです。オンラインで契約を進められるため、契約書の印刷や押印、郵送の手間がかからず、最短即日中の契約締結ができます。また、紙の契約書と違って収入印紙を貼る必要がないため、コストも抑えられるでしょう。

契約にかかる作業時間やコストを減らしたいと感じている事業者は、一度GMOサインを検討してみてはいかがでしょうか。月5件まで無料で使えるフリープランも用意してあるので、ぜひお気軽にお試しください。