\ 期間限定キャンペーン実施中 /

【予告】GMOサイン10周年特別セミナー

\ イベント参加特典あり /

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

【予告】GMOサイン10周年特別セミナー

有償契約と無償契約はどちらを選ぶべき?

無償契約にすることで、後々トラブルになったり予期せぬリスクを負う可能性がある?

税務上の取り扱いが異なることで、税負担にも違いが生じる?

実は、有償契約と無償契約では法的責任の重さが大きく異なります。特に無償契約では「タダほど高いものはない」という言葉もあるように、贈与税などの予期せぬ税負担が発生するリスクがあります。安易に無償契約を選ぶのではなく、それぞれの特徴とリスクをしっかり理解したうえで判断しましょう。

この記事では、有償契約と無償契約の違いについて、法的リスクや税務上の注意点を含めて詳しく解説します。

有償契約と無償契約のどちらを選ぶ場合でも、契約内容を明確にし、証拠をしっかり残すことが大切です。特に、契約書の作成や管理を手作業で行うと手間やミスが発生しやすく、後々のトラブルにつながることもあります。

こうしたリスクを避け、スムーズに契約を進めるためには、電子契約サービスの活用がおすすめです。電子印鑑GMOサインなら、契約書の作成から締結、保管までを一元管理でき、無償契約から有償契約への変更履歴も明確に残せます。

GMOサインには無料プランもあり、月5件までの電子契約が行えます。基本的な電子契約機能をすべて利用できるので、コストをかけずに契約業務を行いたい方にもおすすめです。有償契約と無償契約のどちらにも対応可能なGMOサインを活用して、効率的な契約業務を目指してみてはいかがでしょうか。

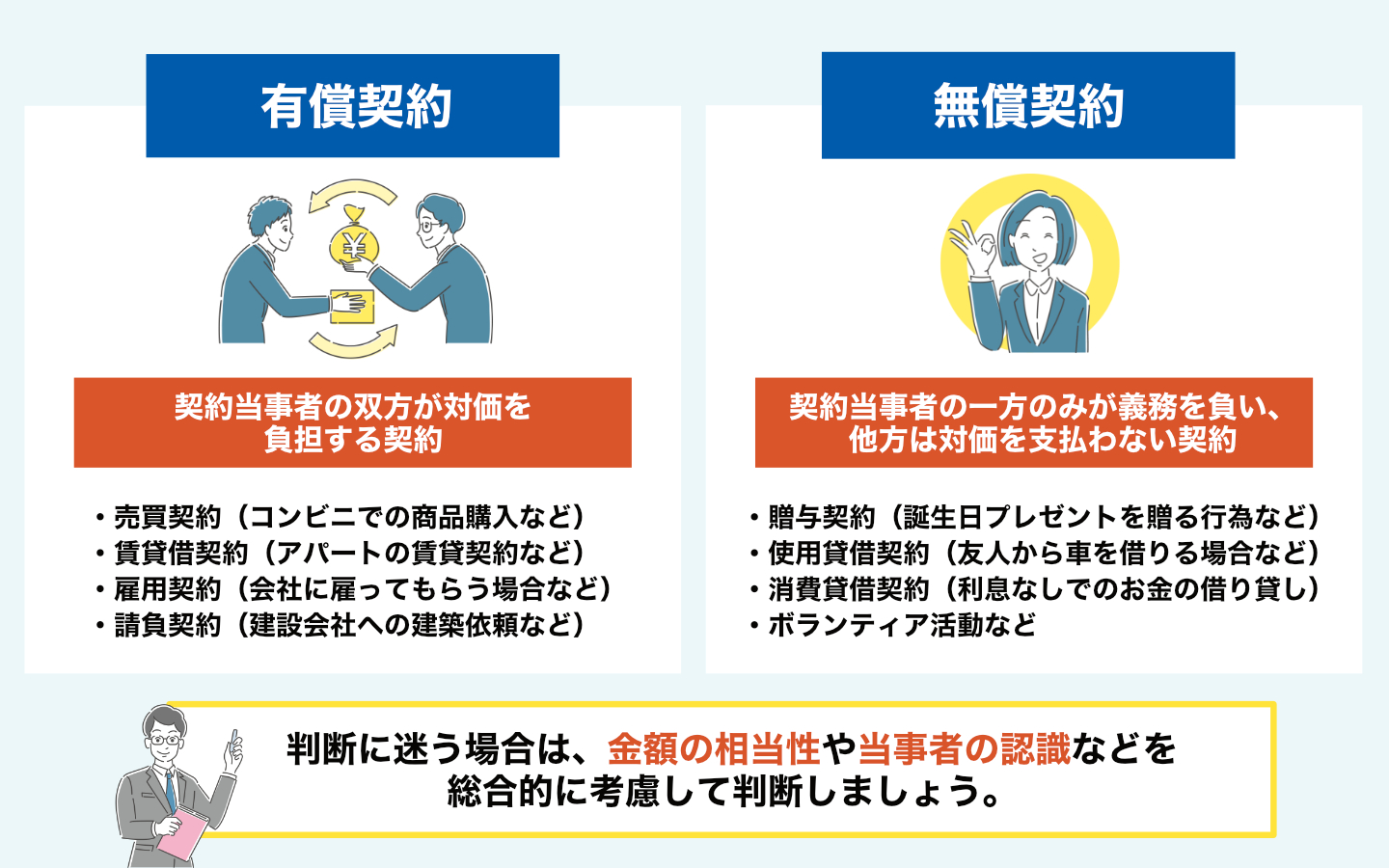

契約を締結する際、その契約が有償なのか無償なのかという区別は、法的な効果や当事者の責任範囲に大きな影響を与える重要な要素です。まずは両者の基本的な概要や、判断に迷う場合の対応方法について解説していきます。

有償契約とは、契約当事者の双方が何らかの対価的な給付を行う契約のことを指します。つまり、一方が財産や役務を提供する代わりに、もう一方が金銭やそれに相当する価値あるものを支払う関係が成立している契約です。

たとえば、アパートを借りる際の賃貸借契約では、大家が部屋を貸す代わりに借主が家賃を支払います。また、建設会社に家の建築を依頼する請負契約では、完成した建物と引き換えに報酬を支払うという対価関係が存在します。ほかにも、コンビニで商品を購入する行為も立派な有償契約となります。

有償契約の大きな特徴は、双方に権利と義務が発生し、契約不履行があった場合には損害賠償責任が生じやすいという点です。さらに、瑕疵担保責任(契約不適合責任)も有償契約では重要な要素となり、提供された商品やサービスに欠陥があった場合、売主や提供者は一定の責任を負うことになります。

このように、有償契約は対価の存在により、より厳格な法的責任が課される傾向にあるのです。

無償契約は、契約当事者の一方のみが給付を行い、相手方は対価を支払わない契約形態です。反対給付がない、いわゆる片務契約が多くを占めます。以下のようなものが具体的な事例です。

これらの契約では、受益者は経済的な負担なく利益を享受できる一方、提供者は見返りを期待せずに給付を行います。

無償契約の重要な特徴として、有償契約と比較して提供者の責任が軽減される傾向があることが挙げられます。たとえば、使用貸借では貸主の瑕疵担保責任が原則として免除され、故意または重大な過失がない限り損害賠償責任を負いません。

ただし、無償であっても契約としての拘束力は存在するため、約束した内容については履行義務が発生する点は理解しておきましょう。

実務において有償・無償の判断が困難なケースは少なくありません。たとえば、「無料」と謳われているサービスでも、個人情報の提供や広告の視聴が条件となっている場合、これを完全な無償契約と判断してよいか議論が分かれます。

また、名目上は「謝礼」や「お車代」として支払われる金銭が、実質的には対価なのか単なる礼儀的なものなのかという判断も難しい問題です。講演会での講師への謝礼が高額な場合、それは請負契約の報酬として扱われる可能性があり、税務上の取り扱いも変わってきます。このような場合は、金額の相当性や支払いの慣習性、当事者の認識などを総合的に考慮して判断する必要があります。

実務での対応としては、契約締結時に有償・無償の区別を明確に文書化することが重要です。

特に、一見無償に見える取引でも、何らかの負担や条件が付随する場合は、その内容を契約書に明記しておくべきでしょう。さらに、税務調査や法的紛争に備えて、契約の実態を示す証拠を保管しておくことも大切です。判断に迷った際は、専門家に相談し、個別の事情に応じた適切な契約形態を選択することをおすすめします。

有償契約と無償契約の違いは、法的責任の範囲や程度に大きな影響を及ぼします。万一トラブルが発生した場合の責任の重さが異なるため、契約締結前にその違いを正確に理解しておくことは不可欠です。この章では、有償契約と無償契約における法的責任の違いについて、具体的な事例を交えながら詳しく解説していきます。

有償契約では契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)が厳格に適用されます。商品やサービスが契約内容に適合していない場合、買主は売主に対して修補請求や代替品の引渡し請求、代金減額請求、さらには損害賠償請求まで行うことが可能です。

また有償契約では、サービス提供者に「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」が課されます。これは、その職業や地位にある人として通常期待される程度の注意を払う義務を指します。

たとえば、システム開発の請負契約の場合、開発会社は業界標準の技術水準を満たし、適切なセキュリティ対策を講じなくてはなりません。仮に納品物に不具合があった場合、軽微な過失であっても「善管注意義務を怠った」として責任を問われる可能性が高くなります。

このような厳しい責任が課される理由は、対価を受け取っている以上、それに見合った品質のサービスや商品を提供する義務があるという考え方に基づいています。

実務においては、この責任の重さを考慮して、契約書に責任制限条項を設けることが一般的です。

無償契約では、法的責任が大幅に軽減されるという特徴があります。民法第六百五十九条では、無償契約における債務者の注意義務は「自己の財産に対するのと同一の注意で足りる」とされています。つまり、自分の物を扱うときと同じ程度の注意を払えばよく、有償契約のような高度な注意義務は要求されません。

この責任軽減の背景には「無償で行為をする者に過度な責任を負わせるべきではない」という法的な配慮があります。たとえば、友人に無料でパソコンの修理を頼まれた場合、プロの修理業者と同等の責任を負わされては、誰も善意で手助けをしなくなってしまいます。

ただし、無償契約であっても故意または重大な過失による損害については責任を負います。また、贈与契約のように完全に無償の場合と、基本料金は無料だが追加サービスで収益を得るフリーミアムモデルのような場合では、責任の程度が異なることにも注意が必要です。

実際の判例でも、表面上は無償でも実質的に対価性が認められる場合には、有償契約に準じた責任が認定されることがあるため、ご注意ください。

有償か無償かによって、トラブルが発生した際に負うべき責任の重さが変わり、損害賠償の範囲にも大きな違いが生じます。対価を得ている有償契約のほうが、より重い責任を負うのが原則です。

有償契約では当事者が互いに「対価に見合った義務」を負っているため、その義務を果たせなかった場合は、相手が被った損害を賠償する責任が生じます。たとえば、引越し業者が注意を怠り、運送中に高価な家具を破損させたとします。この場合、業者は家具の修理費用や時価相当額の責任を負う可能性があるのです。

一方、無償契約では損害賠償の範囲が限定的になります。無償契約では「無償性の抗弁」という考え方により、軽過失による損害については、多くの場合で責任を問われません。

ただし、贈与者が物の欠陥を知っていながら相手に伝えなかった場合は、損害賠償責任を負うことがあります。たとえば、友人がブレーキに不具合がある自転車だと知りながら黙って譲った結果、もらった人が事故に遭ってケガをした場合、譲った友人が治療費などを支払う責任を問われる可能性があります。

契約締結時には、これらの責任の違いを十分に理解し、リスクに応じた契約条項を設定することが、将来のトラブルを防ぐうえで重要です。

有償契約と無償契約では、解除のルールや手続きが大きく異なります。本章では、それぞれの契約形態における解除要件や手続き方法について、実務的な観点から詳しく解説します。

契約の種類によって解除の難易度や必要な手続きが変わるため、自社の契約がどちらに該当するのかを把握し、適切な対応を取ることが大切です。

有償契約の解除には、民法や商法で定められた厳格な要件があります。

(解除権の行使)

引用:民法 e-Gov 法令検索

第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

(契約の解除)

引用:商法 e-Gov 法令検索

第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。

債務不履行による解除の場合、相手方に履行の催告を行い、相当期間を定めて履行を促す必要があるのです。ただし、履行不能や履行拒絶、定期行為の遅滞など、催告が不要なケースも存在します。

解除の手続きは、まず相手方へ解除の意思表示を明確に伝えることから始まります。解除理由を具体的に記載し、根拠となる契約条項や法令を明示しましょう。

解除後は、原状回復義務が発生します。既に受け取った金銭や物品の返還、損害賠償の請求など、複雑な処理が必要になることもあります。契約書に解除条項を詳細に定めておくことで、後々のトラブルを回避できるでしょう。

無償契約は有償契約と比べて解除のハードルが低く、履行前であれば原則として自由に撤回できるという特徴があります。これは、無償で何かを与える側の保護を重視しているためです。

ただし、気をつけなければならない落とし穴があります。相手が「無料で使えると聞いたから、わざわざ有給休暇を取った」「別荘までの交通手段を予約した」など、あなたの約束を信じて準備や出費をしていた場合、突然の解除は問題になる可能性があるのです。

また、書面による贈与契約や、すでに履行が完了した部分については一方的な解除ができません。使用貸借契約においても、借主が使用を開始した後は、貸主の都合だけでかんたんに解除することはできないのです。

親族間や友人間での無償契約では、法的な問題以上に感情的なトラブルに発展しやすいため、より慎重な対応が求められるでしょう。

実際のビジネスでは、有償と無償の要素が混在する契約も少なくありません。たとえば、ソフトウェアの無償提供と有償サポートがセットになったサービス契約では、それぞれの部分について異なる解除ルールが適用されます。このような場合、契約全体を解除するのか、一部のみを解除するのかを明確にする必要があります。

また、フランチャイズ契約のように、ロイヤリティは有償でもノウハウ提供は無償という複雑な構造を持つ契約もあります。こうした契約では、主たる給付が有償か無償かによって、契約全体の性質が判断されることが一般的です。

特に注意すべきは、表面上は無償でも、実質的に対価性が認められるケースです。

無料モニターと称して商品を提供し、レビューの投稿を義務付ける契約などは、労務の提供という対価があるため、有償契約と判断される可能性があります。

契約書作成時には、各要素の有償・無償を明確に区分し、それぞれの解除条件を個別に定めることが重要です。曖昧な表現は避け、想定されるケースごとに具体的な取り扱いを規定しておくことで、将来の紛争を防げるでしょう。

有償契約と無償契約では、税務上の取り扱いが大きく異なります。企業間取引はもちろん、個人間や親族間の取引においても、適切な税務処理を行わなければ思わぬ税負担が発生する可能性があります。

この章では、有償契約と無償契約それぞれの税務処理について、具体的な税金の種類や計算方法を交えながら解説します。

有償契約における税務処理は、契約の主体が個人か法人かによって取り扱い方法が異なります。

個人の場合、不動産や株式の売却益は譲渡所得として分離課税され、給与や報酬は総合課税の対象です。一方、法人では全ての収益が法人税の課税対象となり、益金として計上されます。

売買契約や請負契約といった有償契約では、対価の受領時期が税務上の収益認識のタイミングとなることが一般的です。ただし、工事進行基準を採用する建設業など、業種によっては特別な基準が適用されることもあります。

さらに、有償契約で取引が行われた場合は、消費税の課税対象となる点にも注意が必要です。日本国内で事業者が商品やサービスを販売した場合、原則として消費税を納める義務が発生します。インボイス発行事業者や、年間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の申告・納税が必要です。

無償契約は対価を伴わない取引ですが、税務上は「経済的利益の移転」として課税対象になるケースが多くみられます。

個人間の無償譲渡では贈与税が課され、年間110万円の基礎控除を超える部分に対して10%から55%の累進税率が適用されます。不動産や株式などの資産を無償で譲渡した場合は、譲渡者側にみなし譲渡所得課税が発生し、時価で売却したものとして所得税が計算されることになるため、ご注意ください。

法人が個人に無料で財産を渡した場合、もらった個人は「一時所得」や「給与所得」として税金がかかることがあります。逆に、個人が法人に無償で財産を譲った場合は、法人側で「受贈益」として収益に計上し、法人税の対象になります。

このように、実際にお金のやり取りがなくても、税務上は課税や申告が必要になるケースがあるので注意が必要です。

また、役務の無償提供についても注意が必要で、通常対価を得て行うサービスを無償で提供した場合、消費税法上は「みなし譲渡」として課税対象になる可能性があります。ただし、試供品の提供や一定の条件を満たす場合には非課税となることもあるため、個別の判断が求められます。

税務調査では、無償取引の合理性や必要性について説明を求められることが多いため、契約書や議事録などの証拠書類を整備しておくことが大切です。

親族間における有償・無償の取引は、恣意的な価格設定やみなし贈与が生じやすいため、特に注意が必要です。市場価格よりも著しく低い価格での売買は、差額部分が贈与とみなされる「低額譲渡」に該当し、贈与税が課される可能性があります。たとえば、時価1億円の不動産を3,000万円で親族に売却した場合、7,000万円分が贈与として扱われることがあります。

会社役員と法人の間で行う取引にも注意が必要です。たとえば、役員に対して通常よりも低い金利でお金を貸したり、相場より高い価格で物を買い取ったりすると、その差額が「給与」としてみなされることがあります。この給与は、会社の経費(損金)として認められず、法人税が増える原因になるだけでなく、役員個人の所得税増にもつながります。

さらに、同族会社の場合は「同族会社の行為計算否認規定」により、税務署が取引内容を修正して課税することもあるので注意しましょう。

契約における有償と無償の違いについて、実務で気をつけるべきポイントを解説します。担当者は両者の特性を正確に理解しておきましょう。

表面上は無償と謳っていても、実質的には有償契約と判断される場合があることをご存知でしょうか。

たとえば、無料サービスの提供と引き換えに個人情報の取得や広告視聴を求めるケースでは、情報提供や広告視聴という対価が存在すると解釈される可能性があります。また、無償で商品を提供する代わりに、SNSでの宣伝活動を義務付けるインフルエンサーマーケティングも、実質的な有償契約として扱われることがあるのです。

裁判所は契約の実態を重視する傾向にあり、契約書に「無償」と記載されていても、何らかの経済的利益の交換が認められれば有償契約と判断されます。このような判断がなされると、消費者契約法や特定商取引法などの適用を受ける可能性が生じ、事業者により重い責任が課されることになります。

したがって、契約締結時には形式的な名称にとらわれず、実質的な対価関係の有無を慎重に検討することが不可欠といえるでしょう。

契約書を作成するときは、「この契約は有償なのか無償なのか」を誰が見ても分かるように書くことが大切です。お金のやり取りがある場合は「契約金額は○○円」「支払い方法は銀行振込」といった具体的な内容を記載します。無料で提供する場合も「本サービスは無償で提供する」とはっきり書いておきましょう。あいまいな表現は後々のトラブルの元になってしまいます。

契約内容についても、できるだけ細かく書いておくことをおすすめします。何を提供するのか、いつまでに提供するのか、もし問題が起きたらどうするのかなど、考えられることは全て盛り込んでおきましょう。

また、契約内容をしっかり証拠として残しておくことも重要です。書類をなくしたり、内容が書き換えられたりするリスクを避けるには、GMOサインをはじめとした電子契約サービスの利用が推奨されます。

電子契約なら、契約がいつ結ばれたかがタイムスタンプで記録されるほか、改ざん防止機能によって契約内容が勝手に書き換えられる心配もありません。契約内容の変更履歴も自動で保存されるため、交渉の流れや合意した経緯を証明することも可能です。証拠性を確保するためにも、ぜひ電子契約をご利用ください。

有償契約と無償契約では、提供者が負う法的責任の範囲に大きな違いがあります。有償契約の場合、民法上の瑕疵担保責任(契約不適合責任)が適用され、提供した商品やサービスに欠陥があった場合、修補や損害賠償の責任を負うことになります。一方、無償契約では責任が軽減され、故意または重大な過失がない限り、原則として責任を問われません。

しかし、無償契約だからといって一切の責任を免れるわけではないことに注意が必要です。

製造物責任法(PL法)は有償・無償を問わず適用されますし、個人情報保護法違反や著作権侵害などの法令違反行為については、契約の有償性に関わらず責任を負います。また、消費者との取引においては、たとえ無償であっても不当な勧誘行為や虚偽の表示は禁止されています。

契約の種類ごとに対応すべき法令や税務処理が異なるため、社内でルールを整備したり、必要に応じて弁護士や税理士に相談する体制を作ったりすることも大切です。

ビジネスの成長に伴い、当初は無償で提供していたサービスを有償化するケースは少なくありません。このような契約内容の変更は、相手方の権利義務に重大な影響を与えるため、必ず事前の同意を得る必要があります。一方的な変更通知だけでは法的効力を持たず、トラブルの原因となりかねません。

変更の際は、まず相手方に変更の理由や新たな契約条件を説明し、理解を得ることから始めます。そのうえで、変更内容を明記した新しい契約書を作成し、改めて締結手続きを行うことが望ましいでしょう。

この際も、電子契約サービスを利用すれば変更前後の契約書を体系的に管理でき、どの時点でどのような条件が適用されるかを明確に把握できるのでおすすめです。

無償契約と有償契約の最も大きな違いは、対価の有無です。有償契約とは、当事者の一方が何らかの給付を行い、その対価として相手方から経済的な利益を受け取る契約のことを指します。一方で、無償契約は対価を伴わない契約であり、贈与契約や使用貸借契約が代表的な例となります。

また、契約当事者の責任の程度にも影響を及ぼします。有償契約では、対価を受け取る側により重い責任が課されることが一般的です。対して無償契約では、給付を行う側の責任は比較的軽減される傾向にあります。

双務契約とは、契約当事者の双方が互いに債務を負う契約のことを指します。売買契約を例にとると、買主は代金支払義務を、売主は商品引渡義務をそれぞれ負うため、典型的な双務契約となります。

これに対し、有償契約は先述のとおり、対価の授受がある契約全般を指す概念です。実は、ほとんどの有償契約は双務契約でもありますが、必ずしも同一ではありません。

たとえば、雇用契約は労働者が労務を提供し、使用者が賃金を支払うという双務契約であり、同時に有償契約でもあります。しかしながら、負担付贈与のように、贈与という無償行為に条件が付されることで、結果的に双務契約的な性質を帯びるケースも存在します。

このように両者の概念は重なる部分が多いものの、法的な分類としては別々の視点から契約を捉えたものといえるでしょう。

無償契約のデメリットは、受け取る側の権利が弱くなりやすいことです。

たとえば、無料で物を借りる「使用貸借契約」の場合、貸主が好きなタイミングで返してほしいと言えることがあり、借主は安定して使い続けることが難しくなることがあります。また、受け取った物に欠陥があっても、無償だからという理由で貸主や贈与者の責任が軽くなることが多いです。

税金の面でも無償契約には注意が必要です。たとえば、一定額以上の贈り物やお金を受け取ると、贈与税がかかる場合があります。企業間でサービスや物品を無償提供すると、税務署から利益供与や贈与とみなされて課税されるリスクもあります。

有償・無償を問わず、契約を行う際には必ず契約書を作成しましょう。信頼関係があるから大丈夫」と口約束で済ませてしまうケースも見受けられますが、これは大きなリスクを抱えることになります。契約書は単なる形式的な書類ではなく、以下のような重要な役割を果たします。

無償契約であっても、責任の所在や知的財産権の帰属など、明確にすべき事項は多数存在します。後々のトラブルを防ぐためにも、必ず契約書を作成し、内容をしっかり記載しておきましょう。

契約書を作成した後は、電子印鑑GMOサインをはじめとした電子契約での取り交わしがおすすめです。電子契約サービスであれば、契約書の作成から締結、保管、更新管理まで、オンライン上で一元管理できます。さらに、電子署名法に準拠した電子署名やタイムスタンプが付与されるため、改ざん防止や法的証拠力の確保にも優れています。

面倒な契約業務を効率化し、将来のリスクを減らすためにも、GMOサインの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。

\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /

\ 各社サービスを一覧でチェック! /

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。

※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。

電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。