適切な損害賠償条項を書くためのポイントは?

条項の書き方によっては契約が無効になるリスクがある?

損害賠償条項で定める一般的な範囲や上限は?

損害賠償条項の記載が不適切だと、契約違反が発生した際に十分な補償を受けられなかったり、逆に法的に無効とされる可能性があるため、注意が必要です。この記事では、契約書の損害賠償条項を正しく記載するための具体的なポイントと注意点を詳しく解説します。

- 損害賠償条項の基本的な考え方

- 発生条件、賠償金額の上限、責任範囲の明確な定め方

- 実際に使える例文とテンプレートの紹介

- 消費者保護法や労働法などによる法的制限事項

- 作成者・受領者双方の立場でのチェックポイント

適切な契約書を作成したあとは、電子契約による締結がおすすめです。電子署名とタイムスタンプが付与された電子契約書は、文書の真正性を保持し、不正な改ざんを防止できるという特性を持っています。

損害賠償条項の確実性を重視する契約において、電子印鑑GMOサインのような電子契約サービスの利用は特に有効な手段といえます。

- 電子署名により契約書の真正性を確保し、改ざんを防止

- タイムスタンプ機能で契約締結時刻を証明し、法的証拠力を強化

- 改ざん検知機能により、契約書に変更が加えられた場合は即座に判別可能

- 暗号化技術で契約書データを保護し、セキュリティを確保

- 電子署名法に準拠した電子契約書により紙の契約書と同等の証拠力を実現

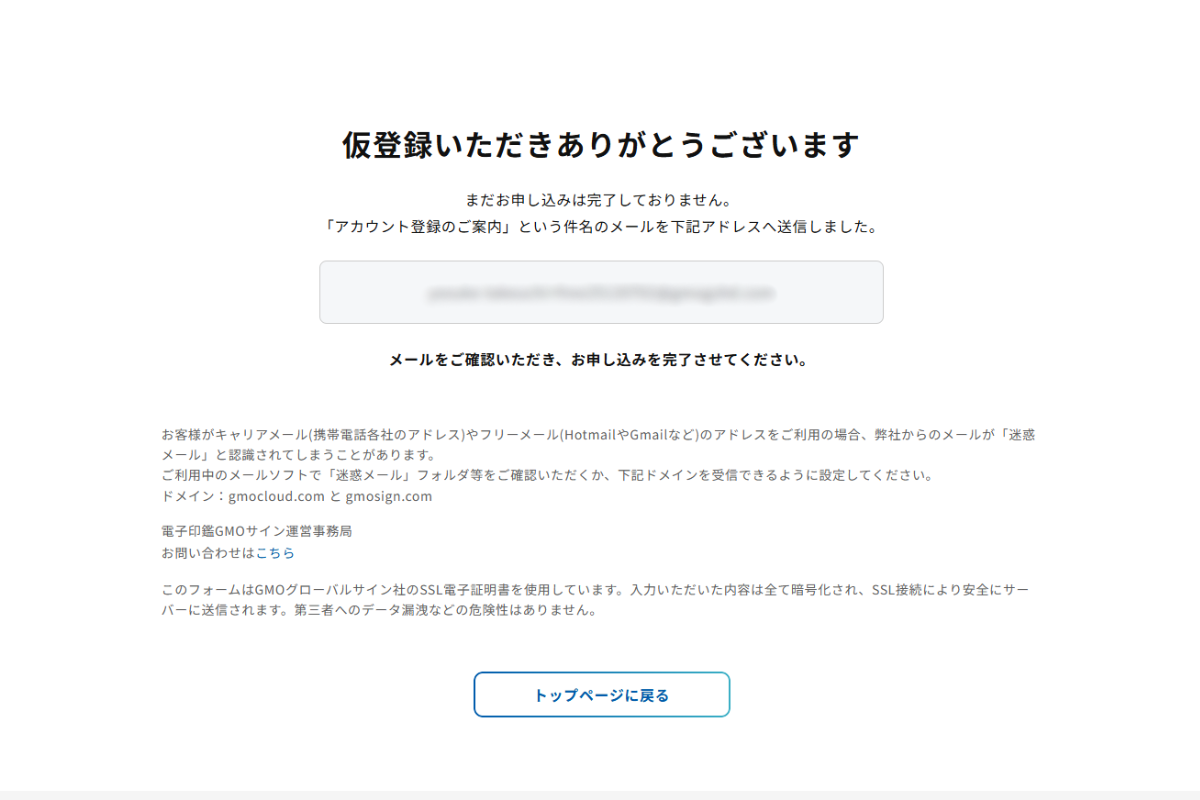

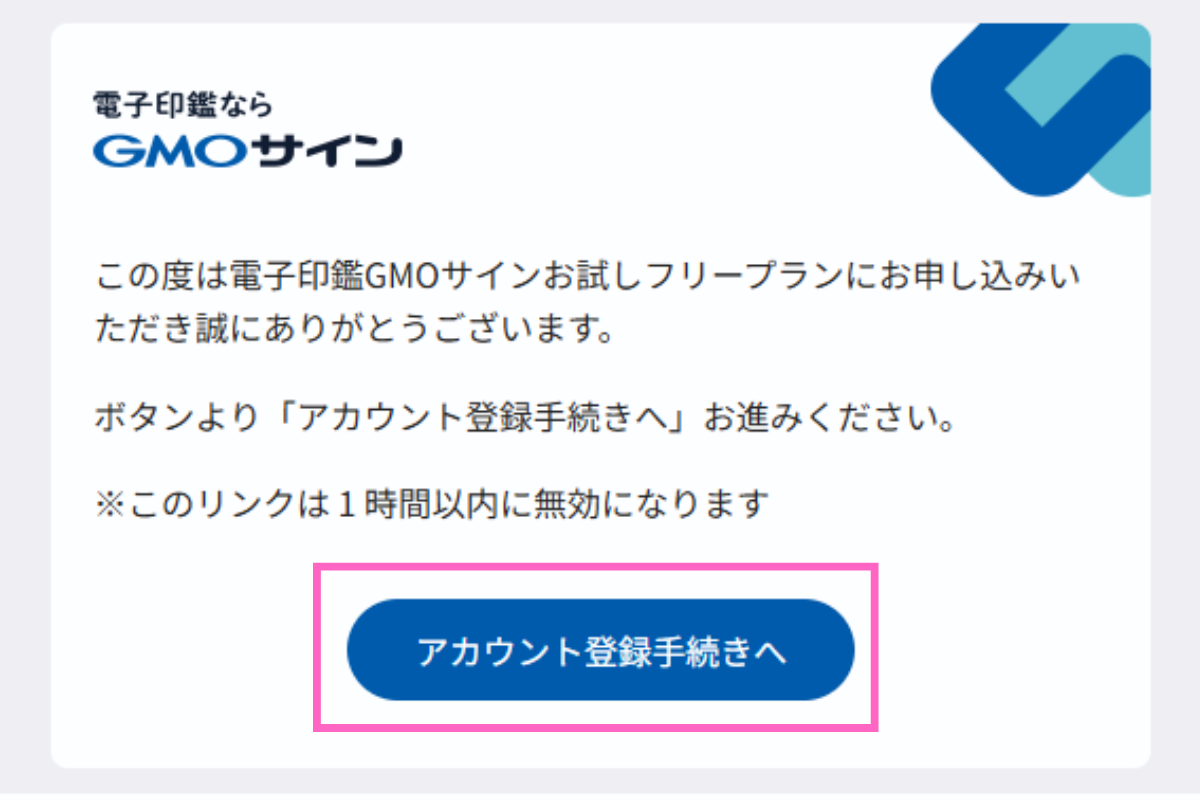

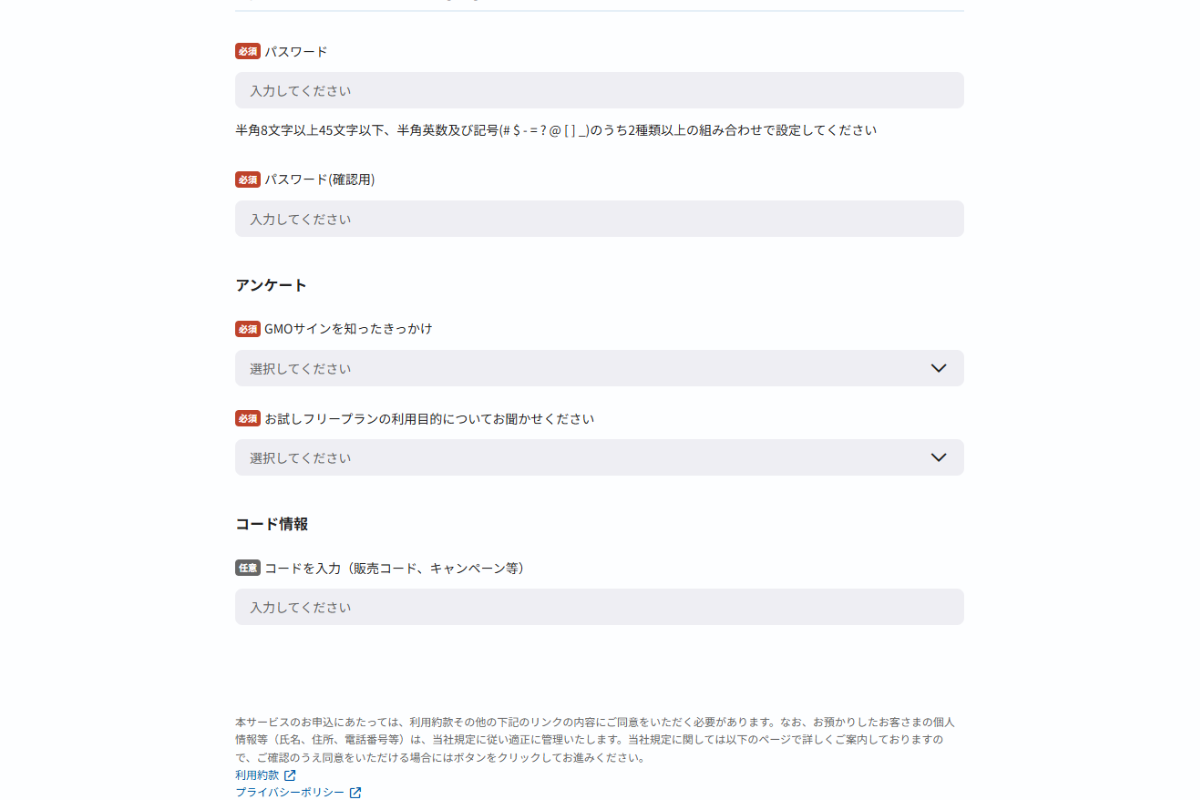

GMOサインのお試しフリープランでは、月5件まで無料で電子契約を利用できます。基本的な電子署名機能や管理、契約書テンプレートの登録をお試しいただけます。安心して契約を結ぶために、GMOサインの無料プランをぜひご利用ください。

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)

契約書の損害賠償条項とは

損害賠償とは、契約違反などにより発生した損害を補填する責任のことです。万一トラブルが発生した場合の責任・補償内容を明文化することで、当事者のリスクを最小限に抑える役割を果たします。

それぞれ詳しく説明していきましょう。

損害賠償に関する民法の基本原則

損害賠償の責任は、法律上の義務に基づいて発生します。民法では、大きく分けて「債務不履行」「不法行為」の2つの責任が定義されています。

両者の適用範囲を把握することで、万一のトラブルが発生した際にも正しい対応が可能になります。それぞれの責任の特徴と違いについて詳しくみていきましょう。

債務不履行責任

債務不履行責任とは、契約によって定められた義務を正しく履行しなかった場合に生じる責任のことです。たとえば、納期を守らなかったり、契約どおりの商品を納品しなかったりした場合に損害賠償が請求される可能性があります。

民法第415条に基づき、損害の発生や因果関係、過失の有無が論点となります。

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

引用:e-Gov法令 民法415条

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

不法行為責任

不法行為責任とは、契約関係の有無にかかわらず、違法または不適切な行為によって他者に損害を与えた場合に成立する法的責任です。たとえば、業務委託先の情報を無断で第三者に漏えいした場合などが該当します。

民法第709条に基づき、過失または故意の行為によって損害が生じた場合に、賠償責任が問われます。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:e-Gov法令 民法709条

損害賠償条項を設けるメリット

損害賠償条項を契約書に設けるメリットは5つあります。

それぞれ解説します。

トラブル発生時の責任の所在が明確になる

契約違反や損害発生時に、「誰がどの範囲まで責任を負うか」を明確にしておくことで迅速に対応可能です。責任分担が不明確な契約書では、双方の主張が対立しやすく、解決に時間とコストがかかるおそれがあるのでご注意ください。

損害賠償の範囲・条件が事前に把握できる

損害が発生してから対応条件を協議すると、社内調整・責任の押し付け合いで時間がかかり、問題の長期化を招くおそれがあります。あらかじめ契約書に賠償の条件・範囲を明文化しておくことで、トラブル発生時の判断を迅速に下せます。

契約違反の抑止力として機能する

契約書に損害賠償条項を設けておくことで、違反があった場合に経済的な負担が発生するというのが相手に伝わります。当事者間に一定の緊張感が生まれるため、契約を軽視するような行動を抑えられるでしょう。

紛争時の判断基準が明確になる

トラブルが発生した際に、「どの条文に基づいて対応すべきか」が明示されていれば、当事者間の意思疎通が円滑に進みます。また、法的手続きに発展した場合でも、その条文が裁判所の判断材料として機能し、解決までの道筋が見えやすくなる効果もあります。

関係維持・信頼構築の一助となる

損害賠償条項は、契約当事者双方が責任を適切に分担するための合意事項です。トラブルが生じた際にも、定めたルールに従って対応することで、相手との信頼関係を損なうことなく取引を継続できます。

違約金と損害賠償の違い

違約金と損害賠償はどちらも契約違反に対して発生する金銭の支払いのことです。しかし、その性質や目的には明確な違いがあります。

| 違約金 | 損害賠償 | |

|---|---|---|

| おもな目的 | 契約違反の抑止力、損害額算定の簡略化 | 被害者の損害を実質的に回復する手段 |

| 支払額の基準 | 契約違反に対するあらかじめ決められた金額 | 実際に発生した損害を補填するための金銭 |

| 金額の決定方法 | 契約の際に明記 (例:違反1回につき50万円など) | 実損をもとに算定、証拠や状況により変動 |

| 証明の必要性 | 違約罰を定める条項を設定している場合は損害がなくても請求可能。 ※ただし、民法上は「違約金=賠償額の予定」と推定されるため(420条3項)、違約罰を定める条項がなければ、損害賠償(の予定)として扱うのが一般的 | 実際に損害が発生していなければ請求不可 |

| 具体例 | 納品が1日遅れるごとに違約金1万円を支払う | 納期遅延により販売機会を失い、50万円の売上損失が出た |

契約書に記載すべき損害賠償条項のポイント

この章では、契約書に損害賠償条項を記載する際の実務的なポイントを解説します。

明確に定めておくべき要素・抜けやすい注意点を押さえることで、トラブル発生時も冷静に対応できる契約書作成が可能になります。

損害賠償の発生条件

損害賠償責任が発生する条件については、契約書内であらかじめ明確に定義しておきましょう。そうしなければ万一トラブルが起きた際に、誰がいつ責任を負うのかが不透明となり、紛争や対立を招くリスクが高まります。

| 発生条件の記載例 | ポイント |

|---|---|

| 契約違反があった場合 | 一般的な設定。契約内容のどの部分かも明記が必要 |

| 故意または過失によって損害が発生した場合 | 損害の発生+責任の所在(故意・過失)を組み合わせて判断 |

| 納期遅延が5営業日を超えた場合に限り発生する | 客観的な日数基準で判断しやすく、実務に使いやすい |

| 不可抗力による場合は免責とする | 地震・台風・政府命令など、予期せぬ事態への配慮 |

どのような行為や状況で損害賠償が発生するのかを定めておくことで、契約当事者双方が納得感できる契約書が作成できます。

賠償金額の上限設定について

契約書には、次のように損害賠償額の上限を設けておくと安心です。予期せぬ高額賠償リスクから企業を守るために有効なので、記載しておきましょう。

| 設定方法 | 記載例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 契約対価を上限とする | 本契約に基づき支払われる契約対価総額を上限とする | 最も一般的で、契約の規模に応じた上限となる |

| 一定期間の利用料を上限とする | 直近3カ月の月額利用料合計額を上限とする | 定額制サービスなどで多く採用される |

| 固定金額で明記する | 損害賠償額の上限は1,000万円とする | 金額を明確にできるが、過不足のリスクがある |

上限を設けることで、相手側は保険の加入・リスクマネジメントを計画的に行いやすくなるメリットがあります。

賠償責任の範囲の明確化

契約上の損害賠償責任については、「どの範囲の損害が補償対象になるか」を明確に定義しなければいけません。次のように補償の枠組みを整理しておくことで、解釈のズレや不要な紛争を防げます。

| 損害の種類 | 内容と具体例 | 一般的な扱い |

|---|---|---|

| 直接損害 | 契約違反によって直接的に発生した損害 (例:納品されなかった部品の代替品を、通常より高値で調達した際の差額費用) | 通常、賠償の対象となる |

| 間接損害 特別損害 | 契約違反から間接的に、または特別な事情により生じた予見しにくい損害 (例:システムの不具合で顧客からの信用を失い、将来の取引が減少したことによる損害) | 原則として賠償の対象外とすることが一般的 |

| 逸失利益 | 契約が履行されていれば得られたはずの利益の喪失 (例:納品遅延によりキャンペーン期間中の販売機会を逃し、得られなかった売上) | 契約で賠償の対象外とされることが多い |

たとえば、広告制作のミスで掲載内容に誤りが生じ、お客さまの売上が減少した場合、逸失利益まで賠償すべきかが論点になります。このようなトラブルを避けるには、「直接損害のみを補償範囲とし、それ以外は除外する」といった条項を明記しましょう。

付帯条項(通知方法や協議事項など)

損害賠償条項とあわせて、実務上の運用を補完する付帯条項も記載します。たとえば、損害が発生した際の通知方法や協議による解決方法を定めておくことで、混乱を避けられます。おもな項目としては次のとおりです。

| 項目名 | 記載例 | 目的・効果 |

|---|---|---|

| 通知義務 | 損害が発生した場合、相手方に○日以内に書面で通知 | 初動対応を明確化し、無用な誤解を防ぐ |

| 協議条項 | 争いが生じた場合、誠実に協議して解決を図る | 訴訟の前に協議での解決を促す |

| 裁判管轄 | 紛争が生じた場合、○○地方裁判所を専属的合意管轄とする | 紛争時の手続きを事前に明確にできる |

| 準拠法 | 本契約は日本法に準拠する | 解釈の基準を明確にして、法的混乱を防ぐ |

こうした条項をあらかじめ契約書に組み込んでおくことで、万が一の際にもお互いに冷静に対処しやすくなります。また、対応フローの明文化によって、契約内容全体の実効性や信頼性も大きく高まるでしょう。

逆に、相手方から提示された契約書の損害賠償条項を確認する際は、以下の点に注意しましょう。自社にとって一方的に不利な内容になっていないか、慎重にレビューすることが重要です。

- 賠償額の上限は不当に低くないか?

→自社が被る可能性のある実害に対し、賠償額の上限が著しく低く設定されている場合、リスクをカバーしきれません。 - 賠償範囲が不当に狭められていないか?

→「直接損害に限定する」という一文により、自社に発生しうる「逸失利益」などが補償対象外になっていないか確認が必要です。 - 自社の免責事由は考慮されているか?

→天災などの不可抗力はもちろん、自社の管理範囲外の要因(例:相手方の指示の誤りなど)で損害が発生した場合にまで、責任を負わされないか確認しましょう。

損害賠償条項の例文(条文のテンプレート)を紹介

この章では、実際の契約書に記載できる損害賠償条項の例文を紹介します。

実務に沿ったテンプレートを把握することで、条文作成の効率と精度を高められるでしょう。

一般的な契約書で使える損害賠償の例文

この項目では、契約書における「損害賠償条項」の具体的な記載例を提示します。契約違反時のリスクを最小限に抑え、トラブルが発生した際も迅速かつ円滑に対応するためには、明確かつ実務的な条文が必要です。

以下の例文は、法的な観点と契約実務の両面からバランスよく構成されており、多くの契約書で活用可能です。

第○条(損害賠償)

甲または乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとする。

2. ただし、損害賠償の責任は、過失または故意によって直接生じた損害に限定され、特別損害、逸失利益、間接損害については責任を負わないものとする。

3. 損害賠償の額は、過去12カ月間に本契約に基づき実際に支払われた契約金額の総額を上限とする。

4. 損害が発生した場合、損害を被った当事者は、相手方に対し、遅滞なく書面により通知し、誠実に協議のうえ解決を図るものとする。

5. 不可抗力(天災地変、公的機関の命令等)に起因する損害については、両当事者はその責任を負わない。

弁護士費用を含める際の損害賠償の例文

以下の条文は、契約違反や不法行為などによって損害が発生した場合に、弁護士費用も賠償の対象に含めることを明記しています。

第◯条(損害賠償および弁護士費用)

甲または乙は、本契約に違反し、または不法行為その他の理由により相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、当該損害(合理的な範囲で発生した弁護士費用を含む)を賠償する責任を負うものとする。2. ただし、賠償責任の範囲は通常生じうる直接損害に限定され、逸失利益、間接損害または特別損害は含まないものとする。

3. 損害賠償の金額は、本契約に基づき当該損害発生日の属する月の取引額の3カ月分または金100万円のいずれか低い金額を上限とする。

4. なお、損害が発生した場合は、被害を受けた当事者は速やかに相手方に対し書面により通知し(原則として◯営業日以内)、双方は誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

また、本契約に関連して生じた紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

裁判や交渉では弁護士費用が高額になることも少なくありません。この条項を記載することで紛争対応時の費用が軽減できます。

その他の特定条件下における損害賠償の例文

損害賠償条項は、契約違反があった場合の責任を明確にするための要素です。契約の内容や取引の性質によって、条文に特定の条件を盛り込むことが求められる場面もあります。

ここでは、以下のように特定の条件を定める際に有効な例文を紹介します。

- 債務者の帰責事由

- 損害の範囲

- 違約金・請求期間など

契約の内容に応じて調整してください。

債務者の帰責事由を限定する際の例文

甲および乙は、相手方の責に帰すべき事由により契約違反が生じた場合、相手方に対して直接かつ現実に発生した損害の賠償を請求することができる。

ただし、不可抗力または第三者による予見不能な事象によって発生した損害については、当該当事者は責任を負わないものとする。

損害の範囲を限定する際の例文

本契約に基づく損害賠償は、当該違反により直接かつ現実に生じた損害に限定され、逸失利益、間接損害、および特別損害は賠償対象に含まれない。

また、損害賠償の上限は、本契約に基づいて過去12カ月以内に支払われた契約金額を超えないものとする。本条に基づく賠償請求は、発生原因が判明した日から30日以内に行わなければならない。

違約金や損害賠償額をあらかじめ定める際の例文

乙が本契約に違反し甲に損害を与えた場合、乙は甲に対し、違約金として金◯◯円を支払う。

この違約金は、民法上の予定損害賠償に係るものとし、甲が当該金額を超える実損害を立証した場合に限り、乙はその超過分を請求される。

乙は、甲が所定の書面により請求した日から10営業日以内に、指定口座へ支払う義務を負う。

損害賠償の請求期間を限定する場合の例文

損害賠償の請求は、以下のいずれか早い日の属する日から○日以内に、書面(電子メールを含む)により相手方に通知しなければならない。

(a) 損害およびその原因を知った日

(b) 本契約違反があった日この期間内に通知がないときは、請求権は当然に消滅するものとする。

契約書における損害賠償条項の制限と注意点

この章では、損害賠償条項を契約書に盛り込む際に気をつけるべき法的な制約や、見落とされやすい注意点を解説します。

条文を作成する際に過剰・不適切な内容を記載すると、無効と判断されるリスクもあるため、適正に設計し確認しましょう。

消費者保護の観点からの制限

消費者契約法では、消費者が一方的に不利益を被るような契約条項は、原則として無効とされる可能性があります。損害賠償に関する条項も例外ではなく、内容によっては裁判で無効と判断されるリスクがあるため、記載には慎重さが求められます。

特に、以下のような規定は問題視されやすいため注意が必要です。

- 「事業者は一切の損害賠償責任を負わない」とする免責条項

- 「消費者がいかなる場合でも高額な賠償を負う」といった極端な定め

これらは公序良俗や消費者契約法第8条に反し、無効と判断されるケースが多いのです(サルベージ条項規制)。そのため、個人向けの契約書を作成する際には、損害賠償の範囲や金額が合理的かつ適正であるかが求められます。

労働者保護に関する法律による制約

労働契約において損害賠償条項を設ける場合は、労働基準法および過去の判例に基づく明確な制限が存在します。特に、雇用関係にある労働者に対して、一方的かつ過度な責任を負わせる内容は、原則として無効と判断される可能性があります。以下のような点には注意が必要です。

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 法的制約 | 労働基準法や判例により、損害賠償の範囲は厳しく制限されている |

| 無効とされる例 | ・退職時に一律で高額な賠償金を課す条項 ・一切の損害を労働者に負担させる条項 |

| 判例の傾向 | 「限定的かつ合理的な範囲」に限り、損害賠償請求が認められる (企業側にも管理責任がある) |

| 実務上の対応 | ・条項を設ける場合は、内容が過度でないか慎重に検討する ・損害額の一部のみを負担対象とする配慮が必要 |

こうした法的背景を踏まえたうえで損害賠償条項を設けましょう。

公序良俗に反する場合の注意

民法第90条では、「公序良俗に反する法律行為は無効」と明記されています。契約自由の原則があるとはいえ、社会的な常識や倫理に反する内容を含む条項は、裁判において無効と判断されるリスクがあります。

以下に、損害賠償条項が無効とされるおもなケースとその理由をまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 過大な賠償額 | 社会通念上著しく高額で、不当な負担を相手方に課す条項は無効とされる可能性がある |

| 道義的に許容できない内容 | 暴力的手段の強要や、人格を否定するような取り決めは、公序良俗に反し無効となる |

| 暴利的契約 | 経済的弱者に極端に不利な条件で賠償を強いる条項は、裁判所で否定される傾向が強い |

| 精神的圧力による合意 | 明らかに不自然な条件下で締結された契約は、自由な意思に基づかないと判断され無効になる |

こうしたリスクを避けるためには、どちらか一方に不利にならない、バランスの取れた契約書を作成することが大切です。

独占禁止法・下請法による制限

独占禁止法および下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、取引の公正性と立場の弱い事業者の保護を目的に制定されています。大企業や元請企業が優越的地位を背景に一方的な条件を押しつけた場合、法令違反とみなされる可能性も否めません。

独占禁止法では、「優越的地位の濫用」が禁止されており、たとえば、親会社が一方的に損害賠償を下請け会社へ課す行為がこれに該当します。このような行為は「不公正な取引方法」にあたり、行政処分の対象となる可能性があります。

下請法では、不当な賠償請求が禁止されています。納品の遅延が軽微な場合などに、多額の損害賠償を請求することはできません。このような行為が発覚した場合、公正取引委員会の指導や調査の対象となる可能性があります。

利息制限法による制約

利息制限法では、金銭の貸借における利率上限が定められています。損害賠償条項として遅延損害金を設定する場合も、金利として扱われる可能性があるため、上限を超えないよう配慮が必要です。

| 元本の金額 | 年利上限(%) |

|---|---|

| 10万円未満 | 20% |

| 10〜100万円未満 | 18% |

| 100万円以上 | 15% |

この上限を超える遅延損害金を請求した場合、裁判上で減額が命じられるまたは契約条項そのものが無効とされるリスクがあります。そのため、契約書に記載する際には、遅延の発生原因や請求対象を明確にし、法定利率の範囲内で根拠ある設定を行いましょう。

※原則として、金消契約に該当しない遅延損害金の上限は利息制限法ではなく民法404条(法定利率/現在年3%)の適用が基本です。

契約書の損害賠償条項に関するよくある質問

契約書の損害賠償条項に関するよくある質問をまとめました。それぞれ詳しくみていきましょう。

損害賠償はいくらまで請求できる?

損害賠償額は、契約書で上限が設定されていなければ、実際に発生した損害の全額を請求できます。ただし、高額な請求をめぐるトラブルを避けるためにも、契約締結の際に上限額を定めておくのが一般的です。

上限は契約金額に比例させることが多く、予見可能な範囲で双方が納得できる金額を設定することが望ましいとされています。

損害賠償の具体例は?

損害賠償の具体例としては、以下のようなケースが挙げられます。

- 納品遅延により相手先の販売機会が失われた逸失利益

- 機密情報の漏えいによって発生した信用低下や営業損失

- 不備のある業務遂行により発生した第三者への損害補償

- 設備や財物の損壊に伴う修理費用や代替対応コスト

これらは契約の性質や内容によって異なりますが、実際の損害が証明できれば請求対象になります。

損害賠償条項で無効になるリスクの高い表現は?

損害賠償条項において無効とされるおそれがある表現には、以下のようなものがあります。

- 一方にのみ著しく不利な責任を課す内容

- 法令(消費者契約法、労働基準法など)に反する条項

- 曖昧で広範な責任規定

特に、相手の予見可能性を超える損害賠償や、免責されるべき不可抗力まで含める表現には注意が必要です。条項は明確かつ合理的に設計しましょう。

損害賠償請求の適切な範囲は?

損害賠償の範囲は、どこまでを補償対象とするかによって決まります。

- 通常損害:直接的かつ予見可能な損害(例:遅延による違約金)

- 特別損害:間接的・派生的な損害(例:逸失利益、評判の毀損)

原則として「通常損害」のみが対象です。もし、特別損害を含めるには契約の際にその旨を明記し、事前に合意しておく必要があります。明文化されていないと、後の請求が難航することもあるので注意しましょう。

\\ こちらの記事もおすすめ //

契約書には適切な損害賠償条項を設けよう

契約書に損害賠償条項を明確に盛り込むことで、トラブル時にも責任範囲が曖昧にならず、法的リスクなどを抑制できます。双方にとって公平で実効性のある契約設計を心掛けることで、安心した取引関係を築くことが可能です。

さらに、電子契約ツールの活用も契約の信頼性を高める手段として有効です。電子署名とタイムスタンプが付与された電子契約書は、文書の真正性を保持し、不正な改ざんを防止できることが特徴です。確実性を重視する方は、GMOサインのような電子契約サービスの利用も検討してみてはいかがでしょうか。

- 電子署名の採用により、契約書の真正性を確保し改ざんを防止

- タイムスタンプ機能で契約締結時刻を証明し、法的証拠力を強化

- 改ざん検知機能によって、契約書に変更が加えられた場合に即時判別可能

- 暗号化技術で契約書データを保護し、高いセキュリティを実現

- 電子署名法に準拠した電子契約として、紙の契約書と同等の証拠力を備える

GMOサインでは、月5件まで無料で利用できるお試しフリープランも用意しています。電子署名や契約書の管理、テンプレート登録など、有料プランでの基本機能を実際に利用できるため、ぜひ一度体験してみてください。